Абдукционный и аддукционный перелом шейки бедра

Классификация переломов бедра:

• Перелом проксимального отдела бедра

• Медиальный (шеечный) перелом бывает вальгусным и варусным

• Капитальный перелом (перелом головки)

• Субкапитальный перелом (у основания головки)

• Трансцервикальный (чресшеечный) или базальный перелом

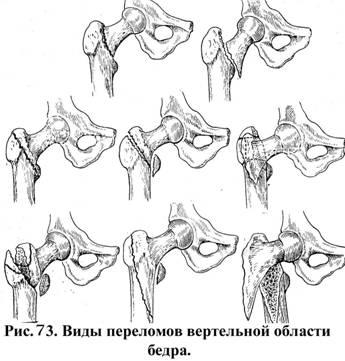

• Латеральный (вертельный) перелом

• Межвертельный перелом

• Чрезвертельный перелом

• Изолированный перелом малого вертела

• Перелом диафиза бедренной кости (верхней, средней, нижней трети)

• Переломы дистального отдела бедренной кости.

Переломы шейки бедра

Медиальные переломы

Переломы головки бедренной кости наблюдают редко. Нарушения целостности его шейки составляют 25% всех переломов бедренной кости.

• В зависимости от прохождения линии излома (см. рис. 103) выделяют подголовочные (субкапитальные), чресшеечные (трансцервикаль-ные) и переломы основания шейки (базальные) бедренной кости.

• По положению конечности в момент травмы переломы шейки бедренной кости делят на абдукционные и аддукционные (см. рис. 103).

— Абдукционные переломы возникают при падении на отведённую в тазобедренном суставе нижнюю конечность. При этом шеечно-диафизарный угол, составляющий в норме 125-127°, увеличивается, поэтому такие переломы ещё называют вальгусными.

— При падении на приведённую ногу происходит уменьшение шееч-но-диафизарного угла (аддукционные, или варусные, переломы). Варус-ные переломы наблюдают в 4-5 раз чаще.

Клиническая картина и диагностика

Переломы шейки бедра чаще возникают у пожилых людей при падении на приведённую или отведённую ногу. После травмы возникают боли в та-зобедренном суставе и происходит утрата опороспособности конечности. Последняя ротирована кнаружи, умеренно укорочена. Область тазобедренного сустава не изменена. При пальпации отмечают болезненность и усиление пульсации бедренных сосудов под пупартовой связкой (симптом Гирголава). Положительные симптомы осевой нагрузки и «прилипшей пятки»: больные не могут поднять разогнутую в коленном суставе ногу. Конечность укорочена за счёт функциональной длины. По рентгенограмме определяют место излома и величину шеечно-диафизарного угла.

Лечение

Больных с переломами шейки бедренной кости лечат оперативным методом, за исключением вколоченных вальгусных переломов и в случае наличия общих противопоказаний к хирургическому вмешательству.

Консервативное лечение у молодых людей включает в себя наложение большой тазобедренной гипсовой повязки по Уитмену с отведением конечности на 30° и ротацией внутрь сроком на 3 мес. Затем разрешают ходьбу на костылях без нагрузки на повреждённую конечность. Нагрузка возможна не ранее 6 мес с момента травмы. Восстановление трудоспособности наступает через 7-8 мес.

У людей старшего возраста наложение большой тазобедренной по-вязки приводит к различным осложнениям, поэтому целесообразнее применять скелетное вытяжение за мыщелки бедренной кости на 8-10 нед с грузом 3-6 кг. Конечность отводят на 20-30° и умеренно ротируют кнутри. Если по какой-то причине скелетное вытяжение наложить невозможно, накладывают гипсовый деротационный сапожок (рис. 104), за который тоже возможно проводить вытяжение грузами 2-3 кг. Назначают раннюю лечебную гимнастику. С первого дня больным разрешают приподниматься на локти, постепенно обучая их сидеть в постели, а через 2 мес — вставать на костыли без нагрузки на конечность. Дальнейшая тактика такая же, как и после снятия гипса.

Костная мозоль, как уже говорилось ранее, развивается из эндоста периоста, интермедиарно, параоссально из прилежащих мышц и пер-вичного кровяного сгустка, а для полноценной репаративной регенера-ции необходимо хорошее кровоснабжение. При переломе шейки бед-ренной кости центральный отломок практически полностью лишён питания, поскольку кровоснабжение происходит из метафиза от места прикрепления капсулы. Артерия круглой связки бедренной кости об-литерируется в возрасте 5-6 лет. Надкостницей шейка бедренной кости не покрыта, от ближайших мышц отгорожена капсулой сустава, а первичный кровяной сгусток размывается синовиальной жидкостью, и источник регенерации — лишь эндост.

Таким образом, чтобы наступила консолидация перелома шейки бедренной кости в столь невыгодных условиях, необходимы хорошее сопоставление и жёсткая фиксация отломков, которые возможны лишь при применении хирургического метода лечения.

В хирургическом лечении различают два вида остеосинтеза шейки бедренной кости: открытый и закрытый.

При открытом способе производят артротомию тазобедренного сустава, обнажают и репонируют отломки. Затем из подвертельной области пробивают штифт, которым под контролем зрения скрепляют отломки. Рану ушивают. Открытый, или внутрисуставной, способ применяют редко, так как после него зачастую возникает выраженный коксартроз. Метод травматичен.

Широкое распространение получил закрытый, или внесуставной, способ остеосинтеза шейки бедренной кости. Больного укладывают на ортопедический стол и под местным или общим обезболиванием производят репозицию отломков путём отведения конечности на 15-25°, траншей по оси и внутренней ротацией на 30-40° по отношению к нормальному положению стопы. Достигнутую репозицию подтверждают рентгенологическим исследованием. Рассекают мягкие ткани в подвертельной области до кости и из этой точки пробивают штифт (рис. 105), который должен скрепить отломки, не отклонившись от оси шейки бедренной кости. Это нелёгкая задача, поскольку хирург не видит отломков. Чтобы не промахнуться, хирурги используют различные направители, проводят контрольные спицы. Каждый этап операции проводят с сопровождением рентгенологического исследования. После вмешательства, через 4 нед пострадавший может ходить на костылях без нагрузки на оперированную конечностью. Нагрузку разрешают не ранее 6 мес после операции, труд — через 8-12 мес (рис. 106). Следует отметить, что у 25-40% больных с переломами шейки бедренной кости (независимо от операции) возникает асептический нек- роз головки бедренной кости. ТаКова клас-сическая схема лечения варусных переломов шейки бедренной кости.

Наиболее современный и упрощающий технику закрытого остеосинтеза шейки бедренной кости способ — телерентгенологичес-кий контроль во время операции аппаратом с электронно-оптическим преобразователем и использованием различных новых фиксато-ров вместо трёхлопастного гвоздя.

В настоящее время в лечении медиальных переломов у пожилых людей всё большее признание находит эндопротезирование сус-тава. Оно может быть однополюсным с заменой только головки бедренной кости или двухполюсным — с заменой головки и верт-лужной впадины. С этой целью применяют протезы Сиваша, Шершера, Мура и др.

Латеральные переломы

Латеральные переломы составляют 20% всех переломов бедренной кости.

Межвертельные и чрезвертельные переломы

Клиническая картина и диагностика

Характерны боль в области травмы, нарушение функций конечности. При осмотре выявляют припухлость в зоне большого вертела, при пальпации — болезненность, положительный симптом осевой нагрузки. На рентгенограмме поражённой области выявляют перелом, линия которо го проходит вне сустава и латеральнее прикрепления его капсулы.

Лечение

Большая площадь излома, а соответственно и соприкосновения от ломков, хорошее кровоснабжение позволяют с успехом лечить вертель ные переломы консервативно.

Накладывают скелетное вытяжение за надмыщелки бедренной кос ти, применяют груз 4—6 кг. Конечность укладывают на функциональ ную шину и отводят на 20—30°. Длительность вытяжения 6 нед, затем ногу фиксируют гипсовой тазобедренной повязкой ещё на 4—6 нед. Общий срок иммобилизации не менее 12 нед. Занятие физическим трудом разрешают через 4—5 мес.

У пожилых людей лечение скелетным вытяжением может быть продолжено до 8 нед. Затем в течение 4 нед применяют манжетное вытяжение с грузом в 1-2 кг или же придают деротационное положение конечности. Исключить вращение конечности можно с помощью мешков с песком или деротационного сапожка.

Хирургическое лечение вертельных переломов выполняют при сопутствующих травмах, заболеваниях, не позволяющих провести консервативное лечение и с целью раннего подъёма, активизации больных. В шейку бедренной кости проводят двух- или трёхлопастный гвоздь, которым скрепляют отломки, а для придания жёсткости конструкции применяют большую диафизарную накладку и другие приспособления. Сроки лечения и восстановления трудоспособности такие же, как и при консервативном лечении.

Изолированные переломы вертелов бедренной кости

• Перелом большого вертела чаще возникает в результате прямого механизма травмы. Характерны локальная боль, отёк, ограничение функций конечности. Пальпаторно можно выявить крепитацию и подвижный костный фрагмент. Для подтверждения диагноза производят рентгенографию.

В место перелома вводят 20 мл 1% раствора прокаина. Конечность укладывают на функциональную шину с отведением в 20° и умеренной наружной ротацией.

• Перелом малого вертела — результат резкого сокращения подвздош-но-поясничной мышцы. При этом находят припухлость и болезненность по внутренней поверхности бедра, нарушение сгибания бедра — «симптом прилипшей пятки». Диагноз подтверждают рентгенографическим исследованием.

После обезболивания места перелома конечность укладывают на шину в положении сгибания в коленном и тазобедренном суставах до угла 90° и умеренной внутренней ротации. В том и другом случаях накладывают дисциплинарное манжетное вытяжение с грузом до 2 кг. Сроки иммобилизации при изолированных переломах вертелов 3—4 нед, восстановление трудоспособности происходит через 4—5 нед.

Диафизарные переломы бедренной кости

Эти переломы составляют около 40% всех переломов бедренной кости и возникают от прямого и непрямого механизмов травмы.

Клиническая картина и диагностика

Для диагностики типичного диафизарного перелома характерны все присущие ему признаки. Особенность травмы — частое развитие шока и кровотечение в мягкие ткани. Потеря крови может составлять 0,5-1,5 л.

В зависимости от уровня повреждения различают переломы верхней, средней и нижней третей, причём смещение отломков, а соответственно и тактика при нарушении целостности каждого из сегментов будет различной (рис. 107).

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение может быть консервативным и оперативным. Переломы без смещения лечат фиксацией конечности большой тазобедренной повязкой, соблюдая правило: «Чем выше перелом, тем больше отведение бедра».

При косых и спиральных переломах целесообразно применение скелетного вытяжения. Спицу проводят через надмыщелки бедренной кости, применяют груз массой 8-12 кг. Конечность укладывают на шину. С учётом смещения центрального отломка и во избежание углообразной деформации «галифе» при высоких переломах бедренной кости конечность отводят не менее чем на 30° от оси туловища. При переломах в средней трети отведение не превышает 15-20°. В обоих случаях сгибание в коленном и тазобедренном суставах соответствует 40°, в голеностопном — 90°.

При переломах бедра в нижней трети, чтобы избежать повреждения нервно-сосудистого пучка выстоящим кзади дистальным отломком и получить сопоставление отломков, необходимо уложить приведённую конечность на функциональную шину и согнуть её под углом 90-80° в коленном и тазобедренном суставах. Под периферический отломок под-кладывают мягкий валик. Проводят контроль состояния нервно-сосудистого пучка (рис. 108).

При хирургическом лечении открытую репозицию заканчивают скреплением отломков одним из способов. Наиболее часто применяют интрамедуллярный металлоостеосинтез, реже — экстрамедуллярный (рис. 109). Завершают операцию ушиванием раны кетгутом и наложением гипсовой тазобедренной повязки.

Сроки иммобилизации при консервативных методах лечения 10-12 нед. Восстановление трудоспособности наступает через 14-18 нед. У оперированных больных фиксацию конечности продолжают 12 нед, восстановление трудоспособности наступает через 16-20 нед.

Источник

Степень

вколочения отломков при абдукционных

(вальгус-ных) переломах может быть

различной: легкое внедрение и взаимное

сцепление отломков, дистальная часть

шейки внедряется в губчатую кость

проксимальной части шейки иго-ловки,

глубокое взаимное внедрение отломков.

Шеечно-диафизарный угол больше нормы

Клиника.

В отличие от аддукционных переломов

вколоченные

переломы трудно диагностируются, так

как:

Больные могут

ходить.Нет наружной

ротации поврежденной ноги.Большой вертел

не смещается кверху.Нет укорочения

поврежденной конечности.Боль в области

перелома небольшая.Движения в

тазобедренном суставе возможны.

Диагноз

уточняют по рентгеновским снимкам в

двух проекциях.

Лечение.

После

обезболивания

места

перелома накладывают

скелетное

вытяжение на

2-3 месяца. Груз должен быть

небольшим (3 кг), чтобы предупредить

расклинение отломков.

Лечение

тазобедренной

гипсовой повязкой на

3-4 месяца. При

таком лечении в 80% случаев может наступить

сращение отломков. Нагрузку разрешают

через 5-6 месяцев. Если

в процессе лечения наступило расклинение

отломков, то производят

остеосинтез трехлопастным гвоздем.

Несросшиеся переломы и ложные суставы шейки бедра.

Причины:

При неоперативном

лечении.Если

при выполнении операции допущены

технические погрешности: плохая

репозиция костных отломков; остался

диастаз между костными отломками;

трехлопастный гвоздь введен неправильно;

не достигнут устойчивый остеосинтез.Рано начата

нагрузка на поврежденную ногу.

Клиника:

Боль в тазобедренном

суставе постоянная или при ходьбе.Невозможность

ходьбы без костылей.Неопорность

конечности –

больной либо на постельном режиме, либо

ходит только по комнате.Укорочение

поврежденной конечности.Хромота на

поврежденную конечность.Быстрая

утомляемость.

Лечение:

Эндопротезирование

тазобедренного сустава.Подвертельная

остеотомия по Мак-Маррею –

перемещение диафиза бедра под головку.Артродез

тазобедренного сустава –

при асептическом некрозе головки бедра

и деформирующем коксартрозе.

Вертельные переломы бедра

В

отличие от медиальных переломов

латеральные или вертельные переломы

бедра срастаются хорошо

как

после неоперативного, так и оперативного

лечения. Этому способствуют хорошее

кровоснабжение вертельной области,

большой массив мягких тканей, наличие

надкостницы.

Латеральные

или вертельные переломы чаще

встречаются после 70 летнего возраста,

что связано с резким остеопорозом данной

области,

особенно у женщин, у которых переломы

возникают в 7 раз чаще, чем у мужчин.

Однако в последние годы по материалам

нашей клиники выявлена тенденция к

«омоложению» переломов проксимальной

части бедра. Эти переломы возникают как

у женщин, так и у мужчин работоспособного

возраста (402).

Механизм возникновения данных повреждений

такой же, как переломов шейки бедра.

Клинические

проявления при вертельных переломах

сходны с таковыми при переломах шейки.

Чрезвертельные переломы нередко

многооскольчатые с отрывом малого

вертела.

Латеральные

переломы как при консервативном, так и

при оперативном лечении, срастаются

значительно лучше медиальных. Это

объясняется тем, что кровоснабжение

проксимального фрагмента страдает

значительно меньше, чем при переломах

шейки бедра вертельная область покрыта

надкостницей, одним из основных источников

репаративного остеогенеза.

Лечение.

Основным

методом лечения переломов вертельной

области со смещением отломков является

метод постоянного скелетного вытяжения

и (или) остеосинтез.

Выбор

метода

лечения в каждом конкретном случае

должен быть строго индивидуальным. При

этом следует учитывать характер перелома,

возраст больного, наличие сопутствующей

патологии, социальный статус больного

и степень вероятности возможных

осложнений при выборе каждого из методов

лечения.

При

переломах с удовлетворительным стоянием

отломков у лиц молодого возраста возможно

применение кокситной гипсовой повязки,

которая фиксирует поврежденную конечность

2 — 3,5 месяца. В схожей ситуации у лиц

пожилого и старческого возраста применяют

метод постоянного скелетного вытяжения.

При переломах со смещением центральный

отломок находится в положении отведения

из-за воздействия ягодичной

группы мышц. Поэтому скелетное вытяжение

проводится в положении отведения

поврежденной ноги.Величина

угла отведения конечности равна углу

отведения центрального отломка.После снятия

скелетного вытяжения (6 недель со дня

травмы) больным разрешают ходить с

помощью костылей без нагрузкина больную

ногу. Нагружать конечность разрешают

спустя 4,5 — 5 месяцев с момента перелома

после выполнения контрольной

рентгенограммы.

Лечение

методом скелетного вытяжения, особенно

для лиц старческого возраста, является

крайне тягостной процедурой и часто

сопровождается развитием пролежней,

пневмоний и инфекционных осложнений

мочевыводящих путей. В связи с этим в

последнее время чаще предпочтение

отдается оперативному вмешательству,

направленному на активизацию больного

и предотвращение вышеперечисленных

осложнений. Естественно, риск открытой

репозиции отломков и последующего

остеосинтеза не должен значительно

превышать таковой при использовании

других методов лечения. Операцию

производят на 2-5 день с момента поступления,

до вмешательства осуществляют скелетное

вытяжение и проводят предоперационная

подготовка. Наиболее часто фрагменты

бедра фиксируют Г-образной пластиной.

С

первых дней после операции проводят

занятия ЛФК, если позволяет общее

состояние больного, его обучают

самостоятельной ходьбе с помощью

костылей без нагрузки на оперированную

конечность. Летальность в раннем

послеоперационном периоде составляет

6-12%.

Консолидация

перелома в зависимости от его характера

и способа лечения наступает через 3 — 5

— 7 месяцев с момента травмы. Нагрузку

на поврежденную конечность разрешают

после оценки результатов контрольной

рентгенограммы, но не ранее чем через

4,5 – 6 месяцев.

При

невозможности применения из-за

ослабленного состояния больного и

сопутствующей патологии ни одного из

вышеназванных методов используют

лечение ранними движениями. Консолидация

перелома при этом, как правило, не

происходит, летальность составляет

около 30%.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник