Что такое ушиб конуса спинного мозга

Синдром эпиконуса (от L4 до S2). Область, называемая эпиконусом, изображена на рисунке. В эпиконусе же (сегменты L4-S2) локализуются клетки, иннервирующие мышцы каудальных отрезков тела, по существу мышцы, иннервируемые седалищным нервом и его ветвями. При поражении эпиконуса возникает парез стопы, ягодичных мышц, выпадает ахиллов рефлекс. Расстройства чувствительности при синдроме конуса ограничиваются аногенитальной областью, при синдроме же эпиконуса они распространяются на зону «штанов наездника». Рассмотрим более подробно синдром эпиконуса. Синдром эпиконуса относительно редок. В отличие от синдрома конуса высота уровня поражения при этом синдроме определяет, разовьется ли парез или вялый паралич. Полностью или частично нарушаются наружная ротация (от L4 до S1) и тыльное сгибание в тазобедренных суставах (L4, L5), а также сгибание в коленных суставах (от L4 до S2) и сгибание и разгибание в суставах стоп и пальцев (от L4 до S2). Ахилловы рефлексы отсутствуют, коленные сохранены (L3 — интактен). Имеются чувствительные нарушения в дерматомах L4 — S2. Опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки происходит только рефлекторным путем. Иногда наблюдается приапизм, хотя потенция отсутствует. Возможен преходящий паралич вазомоторов и отсутствие потоотделения. При патологии эпиконуса к симптомам поражения его серого вещества присоединяются симптомы проводников, могут появляться и соответствующие нарушения со стороны сфинктеров типа задержки мочи с последующим периодическим недержанием мочи и кала.

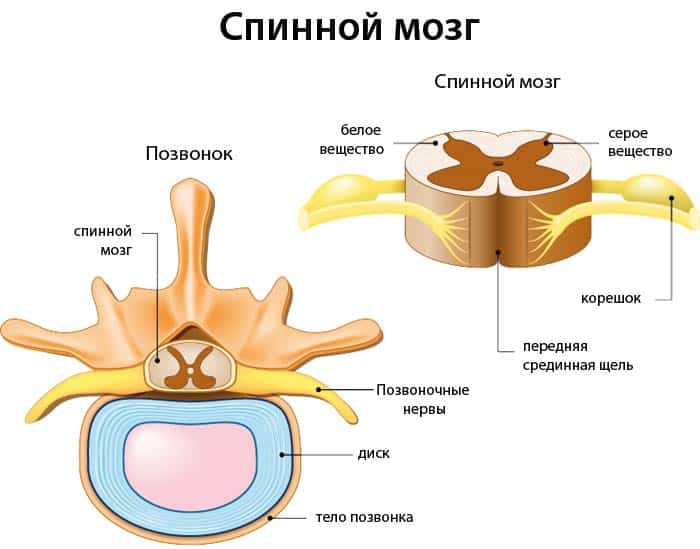

Синдром конуса (от S3 до С). Часть спинного мозга, называемая конусом, изображена на рисунке. Синдром также встречается довольно редко и может быть вызван такими патологическими процессами, как интрамедуллярная опухоль, метастазы рака или недостаточность кровоснабжения. Таким образом, в конус входят нижние 3-4 крестцовые сегменты (S3 – S4) и копчиковый отдел (Co), т.е. сегменты, которые обеспечивают вегетативную иннервацию тазовых органов, но уже не содержат двигательных клеток для мышц ног. Симптомы изолированного поражения конуса следующие:

- Вялый паралич мочевого пузыря в сочетании с недержанием мочи (непрерывное выделение мочи по каплям – истинное недержание мочи).

- Недержание прямой кишки (недержание кала).

- Импотенция.

- Анестезия в области «седла» (S3 – S5).

- Отсутствие анального рефлекса.

- Отсутствие паралича в ногах и сохранность ахилловых рефлексов (L5 — S2).

Опухоль, ограниченная вначале областью конуса, в дальнейшем распространяется на соседние поясничные и крестцовые корешки. Поэтому на исходную симптоматику поражения одного лишь конуса накладываются симптомы поражения конского хвоста, включающие парез и более интенсивные чувствительные расстройства. Изолированное повреждение конуса спинного мозга (сегменты S2-S5) характеризуется нарушением чувствительности в аногенитальной области и дисфункцией тазовых органов по периферическому типу. У этих больных процент восстановления ходьбы наибольший. К признакам, благоприятным в отношении восстановления ходьбы, относят возможность сгибания ног в тазобедренных суставах, сохранность мышечных функций таза, сохранность функции мышц разгибателей бедра, хотя бы на одной стороне, а также наличие чувствительности в голеностопных и тазобедренных суставах; при этом слабость разгибателей и приводящих мышц бедер может быть скомпенсирована с помощью костылей, а слабость мышц, осуществляющих активные движения в голеностопном суставе, – с помощью фиксирующих аппаратов для данного сустава.

Синдром конского хвоста (рисунок). Конский хвост образуется нижнепоясничными, всеми крестцовыми и копчиковыми корешками, которые направляются почти вертикально вниз, располагаясь в дуральном мешке весьма плотно. Субъективные и объективные и симптомы поражения длинных нервных корешков, образующих конский хвост, наиболее часто вызываются опухолями, такими, как эпендимома и липома. Вначале возникают радикулярные боли в зоне иннервации седалищного нерва и сильные боли в области мочевого пузыря, усиливающиеся при кашле и чихании. Позднее в различной степени нарушаются все виды чувствительности по радикулярному паттерну вниз от уровня L4. Если поражаются ростральные отделы конского хвоста, чувствительные расстройства из области «седла» распространяются вниз на ноги. При более каудальной локализации поражения вовлекается только область «седла» (S3 – S5). Ростральное поражение может также вызвать вялый паралич ног с утратой рефлексов, недержание мочи и кала и нарушение потенции. В отличие от опухолей конуса, опухоли конского хвоста вызывают медленное и нерегулярное развитие симптоматики, так как корешки прежде, чем начинается их дисфункция, некоторое время толерантны к смещению. Кроме опухолей наиболее частой причиной синдрома конского хвоста или конуса, или сразу двух этих синдромов является выпадение межпозвонкового диска. Это заболевание чаще всего вызывает развитие спинальных радикулярных синдромов.

Дифференциально-диагностические критерии. Обычно приводят следующие дифференциально-диагностические критерии между поражением конуса и конским хвостом: при поражении хвоста заболевание развивается сравнительно медленно, чаще в течение месяцев, в клинической картине преобладает односторонность расстройств, боли выражены резко, явления выпадения в сенсорной сфере непостоянны, часто односторонни, с выпадением как болевой и температурной чувствительности, так и сложных видов ее. Парестезии часто отсутствуют, тазовые расстройства выражены слабо и вообще не обязательны. Т.к. все эти признаки все же не патогномоничны («чаще», «реже»), М.Б. Кроль придавал большое значение рентгенологическим и другим симптомам поражения позвоночника на уровне конуса или ниже, на уровне конского хвоста. По неврологической картине же «…дифференциальный диагноз между поражением конского хвоста и конуса является педантизмом и пустым занятием, лишенным всякого практического смысла».

Повреждение конского хвоста возникает при переломе поясничных позвонков (чаще L3 и L4). Симметричность клинических проявлений не характерна, так как редко все корешки страдают в одинаковой степени. При тяжелом повреждении всех элементов конского хвоста отмечается периферический паралич нижних конечностей с утратой сухожильных рефлексов и атрофией мышц, выпадение всех видов чувствительности в соответствующих зонах иннервации, недержание мочи и кала. Кроме того, характерна постоянная, иногда чрезвычайно интенсивная боль, которая возникает сразу вслед за травмой или спустя некоторое время и локализуется в области нижних конечностей, промежности, половых органов, часто — в зоне полного отсутствия чувствительности. При неполном повреждении конского хвоста параплегии не наблюдается, в нижних конечностях сохраняются отдельные виды движений. Отмечается неравномерное расстройство чувствительности, когда участки анестезии чередуются с участками гипестезии или нормальной чувствительности. При повреждении только крестцовых корешков, которое возникает при травме S3 — S5 крестцовых позвонков, двигательные и чувствительные расстройства в нижних конечностях отсутствуют. Основными признаками являются выпадение чувствительности в области промежности, боль, нередко интенсивная, в области ягодиц, в прямой кишке, половом члене или влагалище, расстройство функции тазовых органов по периферическому типу (синдром крестцовой елочки).

Литература:

1. Петер ДУУС «Топический диагноз в неврологии» (Анатомия. Физиология. Клиника) 243 иллюстрации Герхарда Шпитцера, Перевод Анны Беловой, Веры Григорьевой, Болеслава Лихтермана; Под научной редакцией профессора Леонида Лихтермана; ИПЦ «ВАЗАР-ФЕРРО»,Москва; 1997;

2. Руководство для врачей «Ортопедическая неврология (вертеброневрология)» Попелянский Я.Ю.; Москва, изд. «МЕДпресс-информ», Издание: 3-е издание, переработанное и дополненное, 2003;

3. Руководство по оценке, классифиуации и дифференциальной диагностике неврологических симптомов «Дифференциальный диагноз в неврологии» Марко Мументалер, Клаудио Бассеттти, Кристоф Дэтвайлер; перевод с немецкого, 2-е издание, Москва, изд. «МЕДпресс-информ», 2010;

4. Медицинский справочник (med-tutorial.ru); раздел «Нейрохирургия» — «Позвоночно-спинномозговая травма».

Источник

РАЗДЕЛ 1.Общая неврология

Предмет и задачи клинической неврологии. Важнейшие этапы ее развития.

Невропатология – раздел мед.науки, кот изучает болезни нервной с. Этот раздел, является частью неврологии – науки о структуре и функциях нервной с.

Предмет невропатологии – закономерности функционирования и феноменология клинических проявлений заболеваний нервн.с.

Целью невропатологии как науки – изучение закономерностей функционирования и феноменологии клинических проявлений заболеваний нервной системы с разработкой методов профилактики, лечения, реабилитации и коррекции.

Задачи

1. Изучение этиологии заболеваний нерв.с

2. Изучение патогенеза заболевания

3. Изучение клинических проявлений поражений центральной и периферической нервных системы

4. Изучение эпидемиологических заболеваний

5. Разработка методов диагностики, лечения и профилактики, а также принципов организации специальной медицинской помощи при неврологической патологии.

Основоположником отечественной невропатологии — науки о заболеваниях нервной системы — является глава московской школы невропатологов А. Я. Кожевников, создатель первой в мире кафедры и клиники нервных болезней. До выделения в самостоятельную науку невропатология являлась составной частью терапии или психиатрии. Первая клиника была открыта в 1869 г. в Московском университете. При Военно-медицинской академии в Петербурге в 1881 г. была открыта вторая русская клиника нервных болезней (как часть психиатрической клиники), которую организовал И. П. Мержеевский. В последующие годы стали создаваться клиники нервных болезней в Казани, Киеве, Одессе, Харькове и др.

А. Я. Кожевников (1836—1902) известен как замечательный врач, ученый, педагог. Описанный им вариант эпилепсии с постоянными клоническими судорогами в какой-либо группе мышц, перемежающимися с генерализованными эпилептическими судорожными приступами, в мировой медицине получил название кожевниковской эпилепсии.

В. К. Рот (1848—1916), известный работами в области изучения прогрессирующей мышечной атрофии. Им описана особая форма невралгии латерального кожного нерва бедра, получившая название болезни Рота.

Г. И. Россолимо. Его работы посвящены различным заболеваниям нервной системы: спинной сухотке, рассеянному склерозу, травмам нервной системы и т. д.

Синдромы поражения ретикулярной формации.

1.Синдром поражения сетчатого образования продолговатого мозга. Характеризуется ощущением слабости «во всем теле», которая прогрессивно нарастает и в позднем периоде достигает резкой степени; сознание сохранено; мышечная сила и объем активных движений в начале исследования нормальны, но уже после нескольких сокращений мышц они понижаются; сухожильные рефлексы без изменений. Часто отмечается ограниченная отечность лица, верхних конечностей и грудной клетки, позже могут отекать язык, слизистая оболочка полости рта и глотки, часто отмечается гиперсаливация. Как правило, появившаяся отечность сохраняется в течение всего заболевания. Иногда на отечных местах возникают капли пота. Изредка обнаруживается псориаз на верхних конечностях и груди. В разгар заболевания мышечный тонус резко понижен при отсутствии атрофии мышц и сохранности качественной и количественной реакций их возбудимости. Отсутствует миастеническая реакция. Все виды чувствительности сохранены, нервные стволы безболезненны. Появляются боли в области сердца, нарастает нарушение дыхания. Нередко отмечаются признаки поражения IX и X черепных нервов: изменяется речь, нарушается глотание и т. д., что объясняется вовлечением в процесс ядер этих нервов, расположенных в сетчатом образовании.

2.Поражение сетчатого образования конечного отдела продолговатого мозга. У больных появляются признаки, типичные для гипертонической болезни, сопровождающиеся гипертоническими мозговыми кризами, «приливами» к голове, пульсацией в ней, головными болями и т. д.

3.Синдром изолированного поражения клеток красных ядер. Характеризуется диффузной гипотонией мышц верхних и нижних конечностей, туловища, при отсутствии жалоб на слабость. Клиническислабость проявляется в «подкашивании ног», позже она усиливается и больные не могут ходить и стоять. Сухожильные рефлексы и все виды чувствительности сохранены, координация не нарушена, сознание ясное. Как правило, процесс разрушения клеток красных ядер имеет диффузное распространение, поэтому гипотония охватывает всю поперечнополосатую мускулатуру.

4.Синдром поражения верхнего отдела сетчатого образования ствола мозга— промежуточного мозга. Характеризуется появлением нарушения функций промежуточного мозга и желез, не имеющих протоков, которое клинически проявляется приступами беспричинного страха, тревожно-беспокойного чувства, плаксивости, озноба, дрожания всего тела, агрессивности, тахикардии, резкого повышения артериального давления; заканчивается приступ, как правило, обильным мочеиспусканием или жидким стулом.

5.Синдром поражения миндалевидного тела. Характеризуется выраженными внезапно развившимися болями в области сердца и возникновением острой формы инфаркта миокарда. Это подтверждает мнение некоторых авторов о том, что миндалевидное тело имеет прямое отношение к регуляции и трофике деятельности сердца.

6.Синдром поражения сетчатого образования коры головного мозга. Характеризуется наличием у больного «неврастенических жалоб» на головные боли различного характера, болезненную пульсацию в голове, чувство распираний. Появляются признаки адинамии, быстрая утомляемость, «язык устает при разговоре», больному трудно сосредоточиться; наблюдаются потеря работоспособности, ослабление памяти, мышечная гипотония, которые развиваются после незначительной нагрузки. Изредка могут отмечаться псевдогаллюцинации и головокружение. Больные жалуются на бессонницу, хотя при проверке устанавливается, что они спят, но, проснувшись, забывают об этом.

Синдром поражения конуса спинного мозга.

Синдром конуса (от S3 до С). Часть спинного мозга, называемая конусом, изображена на рисунке. Синдром также встречается довольно редко и может быть вызван такими патологическими процессами, как интрамедуллярная опухоль, метастазы рака или недостаточность кровоснабжения. Таким образом, в конус входят нижние 3-4 крестцовые сегменты (S3 – S4) и копчиковый отдел (Co), т.е. сегменты, которые обеспечивают вегетативную иннервацию тазовых органов, но уже не содержат двигательных клеток для мышц ног. Симптомы изолированного поражения конуса следующие:

Вялый паралич мочевого пузыря в сочетании с недержанием мочи (непрерывное выделение мочи по каплям – истинное недержание мочи).

1 Недержание прямой кишки (недержание кала).

2 Импотенция.

3 Анестезия в области «седла» (S3 – S5).

4 Отсутствие анального рефлекса.

5 Отсутствие паралича в ногах и сохранность ахилловых рефлексов (L5 — S2).

Опухоль, ограниченная вначале областью конуса, в дальнейшем распространяется на соседние поясничные и крестцовые корешки. Поэтому на исходную симптоматику поражения одного лишь конуса накладываются симптомы поражения конского хвоста, включающие парез и более интенсивные чувствительные расстройства. Изолированное повреждение конуса спинного мозга (сегменты S2-S5) характеризуется нарушением чувствительности в аногенитальной области и дисфункцией тазовых органов по периферическому типу. У этих больных процент восстановления ходьбы наибольший. К признакам, благоприятным в отношении восстановления ходьбы, относят возможность сгибания ног в тазобедренных суставах, сохранность мышечных функций таза, сохранность функции мышц разгибателей бедра, хотя бы на одной стороне, а также наличие чувствительности в голеностопных и тазобедренных суставах; при этом слабость разгибателей и приводящих мышц бедер может быть скомпенсирована с помощью костылей, а слабость мышц, осуществляющих активные движения в голеностопном суставе, – с помощью фиксирующих аппаратов для данного сустава.

Источник

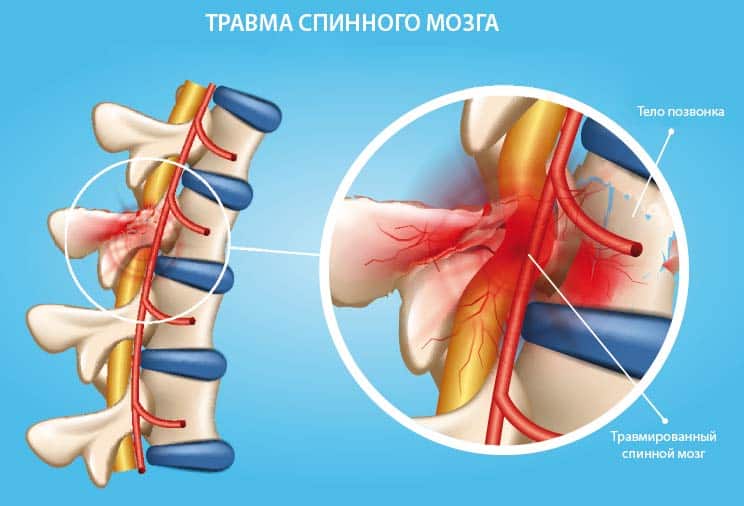

Нарушение физиологических и анатомических связей позвоночного канала и позвоночника называется спинномозговой травмой. Разбалансировка такого рода влечет за собой потерю подвижности, в некоторых случаях с необратимыми последствиями.

Травма позвоночника и спинного мозга является следствием падений, аварий, обрушений зданий, может быть результатом избиения или других агрессивных действий.

Людей с диагнозом позвоночно-спинальная травма или с подозрением на повреждения такого рода доставляют в нейрохирургию, или травматологию в зависимости от степени тяжести случая. Если повреждение классифицируется как относительно легкое, пациента помещают на лечение в неврологию.

Классификация спинно-мозговых ранений

В 1997 году в России Министерством здравоохранения была введена новая система классификации болезней. Более точная кодировка, включающая буквенные и цифровые параметры, позволила расширить список и уточнить многие факторы нарушений.

По МКБ-10 заболевания спинного мозга проходят под литерой S, последствия травм — T.

Правильная постановка диагноза позволяет назначить верное лечение. При травмах спинного мозга скорость принятия решения и назначения терапии во многом влияет на дальнейшие возможности сохранения пациентом двигательных функций. Поэтому на первоначальном этапе функциональное состояние не оценивают, рассматривают степень тяжести повреждений и назначают оперативное или консервативное лечение.

© magicmine — stock.adobe.com

Повреждения подразделяется на 3 основных типа:

- Изолированные.

- Сочетанные — включают механические нарушения соседних органов.

- Комбинированные — осложнены радиационными, токсическими или другими факторами, усугубляющими состояние больного.

Существует также классификация ПСМТ по характеристикам нарушений:

- Закрытые – без повреждения мягких паравертебральных тканей.

- Открытые — без проникновения в позвоночный канал.

- Открытые проникающие ранения имеют несколько видов:

- Сквозные — характеризуются тем, что предмет повредивший позвоночник проходит на вылет.

- Слепые — обусловлены задержкой объекта в позвоночном канале.

- Касательные затрагивают позвоночник частично.

Ранения открытого типа, относящиеся к категориям 2 и 3, подразделяют на огнестрельные (осколочные, пулевые) и неогнестрельные (рубленые, резаные, колотые). Наиболее опасными для жизни являются пулевые.

Травмирования спинного мозга подразделяются на следующие виды:

- ушиб (последствия определяют спустя 3 недели после устранения спинального шока, приводящего к дисбалансу рефлекторной деятельности);

- сотрясение;

- кровоизлияния или внутримозговая гематома;

- разрыв капсульно-связочного аппарата позвоночного двигательного сегмента;

- вывих позвонков, может быть различной степени тяжести;

- разрыв диска;

- перелом, а также перелом со смещением;

- сдавливания (ранее, позднее, острое) с последующим развитием компрессионной миелопатии;

- ранения главного магистрального сосуда (травматический инфаркт);

- различные травмы корешков спинномозговых нервов;

- полные повреждения спинного мозга наиболее опасны и несут необратимые последствия.

© designua — stock.adobe.com

Возникновение нарушений в нескольких местах позвоночника систематизируют как:

- Множественные — нарушения в близлежащих позвонках или позвоночных дисках.

- Многоуровневые — повреждения удаленных друг от друга позвонков или дисков.

- Множественные многоуровневые — совмещают характеристики предыдущих двух видов.

Симптоматика в разных случаях

Симптомы спинальных травм медленно развиваются и имеют свойство изменяться с течением временем. Это связано с тем, что происходит частичное отмирание нервных клеток в остром периоде, позднее могут происходить массовые разрушения. Их провоцируют следующие факторы: самоуничтожение дефектных тканей, нехватка питательных компонентов, слабое насыщение кислородом, интоксикация.

Течение болезни характеризуется определенными изменениями и делится на периоды:

- острый — 3 суток после повреждения;

- ранний — не более 30 дней;

- промежуточный — 90 дней;

- поздний — 2-3 года после несчастного случая;

- резидуальный — последствия спустя долгие годы.

Первые стадии характеризуются симптомами с выраженными неврологическими проявлениями: потеря чувствительности, паралич. Более поздние периоды выражаются в органических изменениях: некрозы, дистрофии.

Клиническая картина зависит от места повреждения и тяжести нарушений. Учитывают также факторы возникновения той или иной травмы. Все это следует рассматривать систематизировано.

Для всех видов спинальных травм характерны свои симптомы и в каждом отделе позвоночника они проявляют себя по-разному (шейном, грудном и поясничном). Это мы и рассмотрим в таблицах ниже.

Травмы корешков спинного мозга

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Боль в верхней части спины, от нижнего края лопаток и выше. Чувство онемения. Скованность в движениях верхних конечностей. | Боль в области спины и ребер, которая усиливается при выполнении каких-либо действий. Острая сильная боль, отдающая в область сердца. | Боли в области поясницы, бедер и ягодиц из-за защемления седалищного нерва. Парез ног и рук. Половая дисфункция, нарушение контроля над мочеиспусканием и дефекацией. |

Ушибы спинного мозга

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Отек поврежденной области. Потеря чувствительности шеи, плеч и верхних конечностей. Нарушение моторики шеи и рук. В тяжелых случаях потеря памяти, зрительные и слуховые дисфункции. | Отек поврежденной области. Болевые ощущения в спине и в области сердца. Дисбаланс дыхательной, пищеварительной, мочеиспускательной системы. | Онемение зоны травмы. Боли в стоячем и сидячем положении. Дисфункции нижних конечностей. |

Сотрясения в области позвоночника

Сотрясения в области позвоночника чреваты следующими проявлениями:

| Шейный | Грудной | Поясничный |

| Общая слабость, парез верхних конечностей. | Затрудненное дыхание. | Парез нижних конечностей. Нарушение мочеиспускания. |

Практически все травмы позвоночника связаны с тем, что в месте повреждения сразу пропадает чувствительность. Такое состояние сохраняется, в зависимости от степени тяжести нарушений, от пары часов до нескольких суток.

Сдавливания

При сдавливании симптомы будут одинаковы независимо от локации травмы:

- Частичная потеря чувствительности.

- Боли.

- Эффект жжения.

- Слабость.

- Спазмы.

- Двигательная дисфункция.

Контузия

При контузиях пациент ощущает временную потерю двигательных функций, рефлекторный дисбаланс, слабость в мышцах, все признаки проявляют себя быстро, уже в первые часы.

Переломы позвоночника

При переломах симптоматика выглядит следующим образом:

| Шейный отдел | Грудной отдел |

| Боли:

|

Переломы характеризуются тотальным дисбалансом деятельности организма, пропадает чувствительность, снижаются возможности двигательной активности нижних конечностей.

Вывихи

Вывихи характеризуются следующими симптомами:

| Шейный | Грудной | Поясничный |

|

|

|

Разрыв спинного мозга

Редкая и сложная патология — разрыв спинного мозга, характеризуется следующей симптоматикой:

- Острая боль в месте травмы, чаще нестерпимая.

- Потери чувствительности и полный паралич как необратимые явления в области, расположенной ниже разрыва.

Неотложная помощь при спинальной травме

Подозрение на спинальную травму требует скорый вызов квалифицированной помощи. Предпринимать какие-либо действия, не имея медицинского образования, категорически запрещено. Любая манипуляция с пострадавшим может быть чревата летальным исходом.

При повреждениях позвоночника в результате несчастного случая допустимо оказать помощь в рамках нижеперечисленных рекомендаций:

- Во избежание усиления деформации фиксируют больного. При повреждениях шеи аккуратно надевают твердый воротник, его еще называют филадельфийский.

- При сильных повреждениях, вызывающих затруднение дыхания, провести ингаляцию увлажненного кислорода, используя кислородный баллон со съемной насадкой-маской. Его можно приобрести в близлежащей аптеке. Если возможность самостоятельного дыхания нарушена, в трахею вводят специальную трубку и осуществляют искусственную вентиляцию легких.

- Если в результате травмы пациент теряет кровь, выполняют внутривенную инъекцию Рефортана 500 и кристаллоидов. Эти манипуляции позволят восстановить АД.

- Если травма сопровождается сильными болевыми ощущениями, вкалывается анальгетик.

Успех в лечении спинальных травм во многом зависит от скорости оказания первой медицинской помощи. При обнаружении пострадавшего его как можно скорее доставляют в больницу.

© TeraVector — stock.adobe.com

Первая помощь при спинальном шоке

Проявления спинального шока являются следствием серьезной травмы. В такой ситуации основная помощь пострадавшему будет заключаться в быстрой и грамотной транспортировке в больницу.

Определить спинальный шок можно по следующим признакам:

- Перепады температуры тела и потливость.

- Дисфункции внутренних органов.

- Повышение давления.

- Аритмия.

Шок возникает в результате нарушений в области спинного мозга и может вести к ряду тяжелейших последствий. Больного фиксируют на твердой поверхности, уложив его лицом вверх или вниз.

Выбор положения напрямую зависит от того, в каком состоянии был обнаружен пострадавший. При перемещении сохраняют положение тела, в котором человек находился во избежание дальнейших деформаций и ухудшения состояния.

При затруднениях дыхания обеспечивают проходимость путей. Делают манипуляции по искусственной вентиляции легких.

Периоды травм

Повреждения подразделяют на периоды:

- Первые 2-3 суток длится острый этап. В это время сложно делать выводы о форме ранения, так как признаки спинального шока выражены наиболее ярко.

- Две-три недели после повреждения — ранний период. Он характеризуется нарушениями рефлекторной деятельности и проводимости. Ближе к завершению этого этапа спинальный шок ослабевает.

- Истинную картину нарушений демонстрирует промежуточный период. Его длительность несколько месяцев. При отсутствии повреждений второго двигательного нейрона в поясничном и шейном утолщениях восстанавливаются рефлексы, повышается мышечный тонус.

- Заключительный период продолжается на протяжении всей жизни. Постепенно организм восстанавливает естественные функции, неврологическая картина стабилизируется.

Первое время после лечения важны реабилитационные мероприятия как медицинского, так и социально-бытового характера. Особенно для пострадавших, получивших статус инвалида.

© tatomm — stock.adobe.com

Методы диагностики

Диагностика начинается с опроса пострадавшего или свидетелей несчастного случая. Инструментальные и аппаратные методы обследования комбинируют с неврологическими. Врач проводит осмотр и пальпацию.

В процессе сбора данных и постановки диагноза медика интересует время ранения и механика происшествия. Важно, где больной ощущает потерю чувствительности и двигательных функций. В процессе осмотра выясняют при каких движениях болевые ощущения усиливаются или ослабевают.

Если пострадавшего доставили в клинику, очевидцы обязательно сообщают двигался ли потерпевший после ранения.

Неврологические расстройства, появляющиеся сразу после травмы, говорят об ушибе спинного мозга. Если при отсутствии спинального шока у пациента нарастают неврологические признаки, можно предположить раннее или позднее сжатие спинного мозга и его корешков гематомой или поврежденными костными или хрящевыми структурами, спустившимися в позвоночный канал.

Полная или частичная потеря памяти требует обследования головного мозга. В таких случаях актуальна диагностика, включающая рентгенологическое и пальпаторное обследование. Потеря чувствительности в тех или иных областях значительно затрудняет постановку диагноза, поэтому используют все доступные методики инструментального исследования. До сих пор рентгенография считается наиболее быстрым и правильным способом диагностики, также назначают КТ и МРТ.

© Kadmy — stock.adobe.com

В результате внешнего первичного осмотра выявляют деформации корпуса и отмечают возможные места травм. Исходя из этого, назначают последующие исследования. Гематомы и впадины грудной области свидетельствуют о возможных переломах ребер, разрывах легкого и других повреждениях. Видимые дефекты грудопоясничного отдела могут сопровождаться ранением почек, печени и селезенки.

При обследовании спинальных травм нельзя определять патологическую подвижность позвонков методом пальпации, такие манипуляции приводят дополнительным повреждениям сосудов и внутренних органов.

Инструментальные обследования проводят с целью выяснения локализации, характера и причин компрессии, особенностей повреждения позвоночника.

Лечение

При подозрении на спинальную травму, в первую очередь, проводят иммобилизацию. При обнаружении травмированного в бессознательном состоянии, на местах аварий или после избиения также обязательно обездвиживают позвоночную область до проведения обследования и исключения спинальных ранений.

Существуют ситуации, в которых показано срочное хирургическое вмешательство:

- постоянное нарастание невралгических признаков, в случае если ранение не сопровождается спинальным шоком;

- блокировка каналов, по которым движется цереброспинальная жидкость;

- при нарушениях позвоночного канала сдавливающими объектами;

- кровоизлияние в спинной мозг, отягощенное блокадой циркуляции цереброспинальной жидкости;

- диагностировано сдавление магистрального сосуда спинного мозга;

- нарушения двигательных сегментов позвоночника с нестабильным характером, представляющие опасность повторного или периодического сжатия спинного мозга.

Операции противопоказаны в следующих случаях:

- шоковое состояние с нестабильной динамикой (геморрагическое или травматическое);

- ранения с сопутствующим нарушением внутренних органов;

- черепно-мозговые травмы высокой степени тяжести, подозрения на внутричерепную гематому;

- сопутствующие заболевания, сопровождающиеся анемией.

Хирургическое вмешательство при сдавлении спинного мозга проводят в срочном порядке. В течение 8 часов после ранения происходят необратимые физиологические трансформации. Поэтому пациент сразу попадает в реанимацию или палату интенсивной терапии, где быстро устраняют все противопоказания к оперативному вмешательству.

Реабилитационный период после спинномозговой травмы длителен. Пострадавший переходит под контроль медиков неврологов, вертебрологов и реабилитологов. Считается, что комбинация лечебной физкультуры и процедур физиотерапии наиболее эффективна в период восстановления.

Прогноз

Около 50 % людей с травмами позвоночника погибают в дооперационный период, большая часть даже не доезжая до медучреждений. После операции процент смертности снижается до 4-5 %, но может возрасти до 75 % в зависимости от сложности повреждений, качества медицинской помощи и других сопутствующих факторов.

Полное или частичное выздоровление пациентов с ПСМТ происходит примерено в 10 % случаев, при учете, что травма носила колото-резанный характер. При огнестрельных ранениях благоприятный исход возможен в 3 % случаев. Не исключены осложнения, возникающие в период пребывания в стационаре.

Диагностика на высоком уровне, операции по стабилизации позвоночника и устранению факторов сжатия понижают риски негативного исхода. Современные имплантируемые системы помогают быстрее поднять пациента, исключая негативные последствия длительного периода неподвижности.

Последствия

Любая травма позвоночника сопровождается параличом. Это происходит в результате нарушения деятельности нервных клеток. Продолжительность и обратимость сост?