Дистальный перелом плечевой кости

Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела плечевой кости чаще всего встречаются у детей в возрасте от 3 до 11 лет или у взрослых старше 50 лет. У детей 60% всех переломов области локтевого сустава являются надмыщелковыми, в других возрастных группах эти переломы часто бывают оскольчатыми.

Классификация переломов дистального отдела плечевой кости

В данном описании переломы дистального отдела плечевой кости классифицируют по анатомическому принципу. По сравнению со многими ортопедическими тестами деление переломов на следующие пять категорий представляет собой упрощенный подход. Авторы искали классификацию, содержащую целостный подход, в которой переломы, сходные как по анатомическим признакам, так и по способам лечения, были бы сгруппированы по единому принципу. Ниже перечислены пять классов переломов дистального отдела плечевой кости.

Горизонтальные переломы дистального отдела плечевой кости:

Класс А: надмыщелковые и чрезмыщелковые переломы

Класс Б: межмыщелковые переломы, включая Т-образные и Y-виды

Класс В: переломы мыщелков

Класс Г: переломы суставных поверхностей головчатого возвышения и блока

Класс Д: переломы падмыщелков, большинство из которых отрывные

Наружная и внутренняя стороны дистального отдела плечевой кости могут быть теоретически рассмотрены как две нисходящие колонны, образующие своим нижним отделом сочленение с лучевой и локтевой костями. Кость между двумя мыщелками очень тонкая

Дистальный отдел плечевой кости состоит из двух костных колонн, терминальные отделы которых образуют мыщелки. Венечная ямка является местом, где очень тонкая, иногда прозрачная кость соединяет два мыщелка дистального отдела плечевой кости. Суставную поверхность внутреннего мыщелка называют блоком, наружную — головчатым возвышением. Внесуставные участки мыщелков называют надмыщелками, они служат местами прикрепления мышц предплечья. Мышцы, относящиеся к сгибателям предплечья, крепятся к медиальному надмыщелку, а относящиеся к разгибателям — к латеральному. Проксимальнее каждого надмыщелка находятся надмыщелковые гребни, также служащие точками прикрепления мышц предплечья. Участок кости, включающий надмыщелковые гребни и все, что дистальнее, анатомически определяют как дистальный отдел плечевой кости.

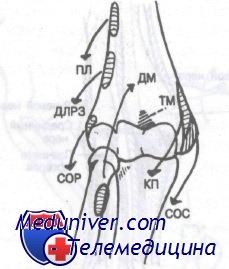

Мышцы, окружающие дистальный отдел плечевой кости, изображены на рисунке. При переломе постоянная тяга этих мышц приводит к смещению фрагментов и иногда сводит к нулю результаты репозиции. Более подробное описание мышечного действия будет включено в обсуждение отдельных видов переломов.

Нервно-сосудистые пучки дистального отдела плечевой кости изображены на рисунке. Диагностика повреждений этих пучков чрезвычайно важна при лечении переломов дистального отдела плечевой кости. Далее они будут рассмотрены в разделе о лечении отдельных видов переломов.

Мышцы, окружающие дистальный отдел плечевой кости. При переломах эти мышцы вызывают смещение фрагментов. ПЛ —плечелучевая; ДЛРЗ — длинный лучевой разгибатель запястья; СОР — сухожилие общего разгибателя; КП — круглый пронатор; СОС — сухожилие общего сгибателя; ДМ —двуглавая мышца; ТМ —трехглавая мышца

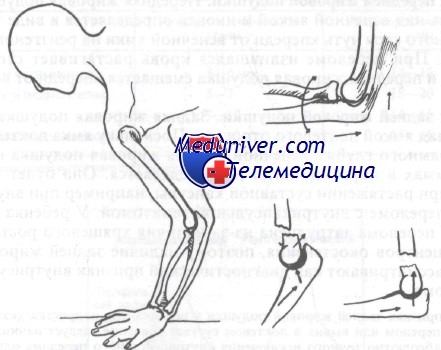

К переломам дистального отдела плечевой кости приводят два механизма травмы. Прямой удар по согнутому локтю может закончиться переломом дистального отдела плечевой кости. Положение фрагментов зависит от мощности и направления действующей силы, так же как и от исходящей позиции локтя и предплечья (например, сгибания и супинации), и от мышечного тонуса.

Непрямой механизм заключается в падении на вытянутую руку. Положение фрагментов, как и в предыдущем случае, определяют мощность и направление действующей силы, положение локтя и мышечный тонус.

Более 90% переломов дистального отдела плечевой кости — следствие непрямого механизма воздействия. Типичный перелом является разгибательным, при нем дистальный фрагмент смещен кзади. Сгибательные переломы, когда дистальный фрагмент смещен кпереди, составляют только 10% переломов плечевой кости. К сгибательным переломам могут привести как прямой, так и непрямой механизмы.

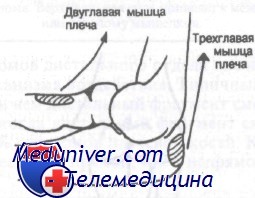

Трехглавая и двуглавая мышцы плеча тянут лучевую и лок гевую кости в проксимальную сторону, этим самым вызывая захождение фрагментов дисгального отдела плеча друг за друга

Исходное рентгенографическое исследование должно включать снимки в переднезадней и боковой проекциях. На снимке в передне-задней проекции предплечье должно быть супинировано, а локтевой сустав как можно больше разогнут. Боковые снимки делают при локтевом суставе, согнутом под углом 90°. Дополнительные косые проекции с разогнутым локтевым суставом могут быть полезны при диагностике скрытых переломов головки лучевой кости, венечный ямки и даже небольших переломов мыщелков.

Признаки задней жировой подушки, определяемые на рентгенограммах локтевого сустава, часто могут помочь при выявлении скрытых переломов. В норме капсула локтевого сустава покрыта тонким слоем жировой клетчатки. Когда при травме капсула растягивается из-за кровоизлияния, на снимках можно увидеть растяжение и смещение тени жирового слоя.

Признак передней жировой подушки. Передняя жировая подушка расположена над венечной ямкой и иногда определяется в виде тонкого прозрачного слоя чуть кпереди от венечной ямки на рентгенограммах в норме. При переломе излившаяся кровь растягивает суставную капсулу, и передняя жировая подушка смещается кпереди от венечной ямки.

Сосудисто-нервные образования дистального отдела плеча

Признак задней жировой подушки. Задняя жировая подушка расположена над ямкой локтевого отростка. Поскольку ямка локтевого отростка намного глубже венечной, задняя жировая подушка на рентгенограммах в норме никогда не определяется. Она будет заметна только при растяжении суставной капсулы, например при внутрисуставном переломе с внутрикапсульной гематомой. У ребенка идентификация перелома затруднена из-за наличия хрящевого роста и различных центров окостенения, поэтому наличие задней жировой подушки рассматривают как диагностический признак внутрисуставного перелома.

Аксиома: признак задней жировой подушки у ребенка или подростка указывает на перелом или вывих в локтевом суставе. Лечение следует начинать после абсолютно точного исключения внутрисуставного перелома или вывиха.

У детей и подростков дистальный отдел плечевой кости имеет четыре центра окостенения. При подозрении на перелом у ребенка или подростка следует сделать сравнительные рентгенограммы в сходных укладках.

При согнутом локтевом суставе прямой удар по локтевому отростку может привести к перелому дистального отдела плечевой кости.

Лечение перелома дистального отдела плечевой кости

При переломах дистального отдела плечевой кости дистальный фрагмент может отойти от проксимального с образованием различных деформаций. По отдельности или в сочетании могут наблюдаться следующие виды деформаций: 1) переднее или заднее смещение; 2) медиальное или латеральное смещение; 3) медиальная или латеральная ротация; 4) медиальная или латеральная угловая деформация.

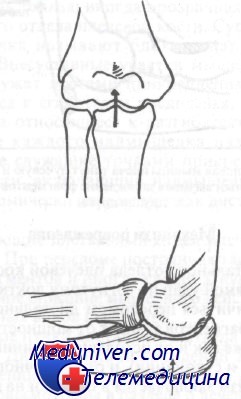

Кроме того, следует помнить, что мыщелки плечевой кости действуют в одной горизонтальной плоскости, являясь как бы центром движения в суставе. Это следует принимать во внимание при репозиции перелома, поскольку неточное сопоставление приведет к ограничению разгибания и сгибания.

Непрямой механизм, вызывающий надмыщелковый перелом, заключается в падении на вытянутую руку. Две силы передаются на локтевой сустав: первая — продольная, вызывающая либо переднее, либо заднее смещение дистального фрагмента в зависимости от степени сгибания локтя, вторая — горизонтальная, ответственная за возникновение горизонтальной линии перелома. Вертикальная сила приведет к межмыщелковому перелому или перелому мыщелков

Аксиома: у ребенка или подростка следует корригировать ротационные и угловые деформации. Ремоделирование в процессе роста может исправить некоторое поперечное смещение, но не исправит углового или значительного ротационного смещения.

Перед рентгенологическим исследованием врач неотложной помощи должен провести тщательное физикальное обследование, уделяя особое внимание и документируя состояние пульса на плечевой, лучевой и локтевой артериях и функции срединного, лучевого и локтевого нервов. Сравнение со здоровой конечностью должно стать рутинной частью каждого обследования. Часто эти переломы связаны со значительным кровоизлиянием и отеком, что в некоторых случаях может ухудшить артериальный приток и венозный отток.

Центр вращения в суставе в норме расположен в той же плоскости, что и головка мыщелка и блок. При некоторых переломах мыщелков происходит смещение или ротационная деформация. Если ее не исправить, разовьется ограничение сгибания и разгибания. Эта деформация должна быть корригирована

Лечение переломов дистального отдела плечевой кости имеет три основных варианта:

1. Закрытая репозиция с наложением гипсовой повязки или лонгеты.

2. Скелетное вытяжение за локтевой отросток или накожное вытяжение (по методу Dunlop) с последующим наложением гипса.

3. Открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Каждый способ лечения имеет свои показания и противопоказания (хотя во многих случаях выбор его полемичен) и будет рассмотрен в разделе о лечении отдельного вида перелома.

— Также рекомендуем «Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 июля 2014;

проверки требуют 20 правок.

Перелом плеча (переломы плечевой кости, лат. Fracturae humeri) — состояние, при котором происходит перелом (полный или частичный) тела плечевой кости (руки человека). Как правило, возникает при механических ударах или падениях, главным образом на локоть.

Кость довольно прочная, переломы плеча составляют всего 2,2 — 2,9 % среди всех переломов костей[1].

Анатомия[править | править код]

Верхняя часть плечевой кости имеет форму полушария и соединяется с суставной поверхностью лопатки, участвуя в образовании плечевого сустава. Расположенная сразу под головкой часть плечевой кости носит название анатомической шейки плеча.

Чуть ниже находятся точки прикрепления мышц — малый и большой бугорки. Капсула плечевого сустава охватывает анатомическую шейку плеча и заканчивается над бугорками. Под бугорками кость немного сужается и образует хирургическую шейку плеча.

Нижняя часть плечевой кости заканчивается округлой головкой мыщелка, сочленяющейся с лучевой костью и блоком плечевой кости, соединяющимся с локтевой костью.

Классификация переломов[править | править код]

По локализации перелома

- Переломы верхних отделов плечевой кости (проксимального отдела)

- Переломы средней части плеча (диафиза)

- Переломы нижних отделов плечевой кости (дистального отдела)

Перелом плеча в его верхних отделах может быть внутрисуставным (надбугорковым) и внесуставным (подбугорковым).

Верхний отдел[править | править код]

Переломы проксимального отдела плечевой кости

Рентгенограмма при переломе хирургической шейки плеча. Возможен перелом головки, отрыв малого или большого бугра, перелом анатомической и хирургической шейки плеча. Наиболее распространены переломы хирургической шейки, причём подавляющую часть пострадавших составляют люди пожилого возраста. Причиной перелома обычно становится падение на локоть, плечо или отведённую руку.

Симптомы

Пациент предъявляет жалобы на боли в области плечевого сустава. Вколоченные переломы сопровождаются нерезким отёком, болезненностью при попытке активных движений. Пассивные движения ограничены незначительно. При переломе со смещением клиническая картина более яркая. Пострадавшего беспокоят выраженные боли. Выявляется умеренный отёк, деформация области сустава и укорочение конечности. Определяется крепитация (хруст костных фрагментов). Диагноз уточняют по результатам рентгенографии.

Лечение

При вколоченных переломах руку фиксируют специальной повязкой. При переломах хирургической шейки со смещением выполняют репозицию под местной анестезией. В последующем возможна фиксация повязкой по Турнеру или на отводящей шине, лейкопластырное или скелетное вытяжение. ЛФК назначают, начиная с 7-10 недели лечения. Срок иммобилизации составляет 6 недель.

Операция показана при нестабильных и оскольчатых переломах. Противопоказанием к операции является старческий возраст и тяжёлые хронические болезни.

Средний отдел[править | править код]

Перелом плечевой кости со смещением, видна неправильная внешняя фиксация гипсом руки.

Фиксирование перелома плечевой кости внутренними стенами

Переломы диафиза плечевой кости

Рентгенограмма при диафизарном переломе плеча. Переломы плеча в среднем отделе (диафизарные переломы плеча) возникают в результате падения на руку или удара по плечу, могут быть косыми, поперечными, винтообразными и оскольчатыми. Диафизарные переломы плеча нередко сочетаются с повреждением лучевого нерва. Возможно повреждение плечевых артерий и вен.

Симптомы

Клиническими признаками перелома плеча являются боли, отёчность, деформация, крепитация костных фрагментов и патологическая подвижность плечевой кости. При переломах плеча с повреждением лучевого нерва пациент не может самостоятельно разогнуть пальцы и кисть. Для уточнения диагноза и выбора тактики лечения выполняют рентгенографическое исследование.

Лечение

Переломы плеча без смещения фиксируют гипсовой лангетой, с последующей её заменой на закрытую повязку типа «Дезо» или «Вильпо». При этом контролируется сопоставление отломков с помощью рентгенограмм в разных проекциях. Общий срок иммобилизации при консервативном лечении диафизарных переломов плечевой кости составляет 3-3,5 месяца.

Консервативное лечение целесообразно только в редких случаях: при переломах без смещения или при минимальном смещении отломков, а также при возникновении противопоказаний к операции. В остальных случаях показано оперативное лечение, так как современные малоинвазивные и другие методы фиксации позволяют уже через 3-4 недели начинать разработку движений в плечевом и локтевом суставах, что в свою очередь, предупреждает возникновение тяжёлых контрактур в этих суставах. При повреждении лучевого нерва вследствие перелома проводят оперативное лечение с обязательной ревизией нерва, с адекватной фиксацией отломков.

Хирургическое лечение также показано при многооскольчатых переломах плеча, невозможности закрытой репозиции, интерпозиции мягких тканей и повреждении сосудов и нервов. Фиксацию отломков осуществляют при помощи пластин, интрамедуллярных штифтов с блокированием, или аппарата Илизарова.

Нижний отдел[править | править код]

Переломы дистального отдела плечевой кости

Рентгенограмма при многооскольчатом переломе плечевой кости в нижних отделах. Возможны внесуставные и внутрисуставные переломы плеча в нижних отделах. К внесуставным переломам нижних отделов плеча относятся надмыщелковые переломы, к внутрисуставным переломам — переломы блока, головчатого возвышения плечевой кости и межмыщелковые переломы.

надмыщелковые переломы[править | править код]

С учётом механизма травмы Надмыщелковые переломы плеча подразделяются на разгибательные и сгибательные. Сгибательные надмыщелковые переломы встречаются чаще, возникают при падении на согнутую руку. Причиной разгибательного перелома становится падение на переразогнутую руку.

Симптомы

Область плеча над локтевым суставом отечна, резко болезненна. Сгибательные переломы сопровождаются визуальным удлинением предплечья, при разгибательных переломах предплечье выглядит укороченным. Надмыщелковые переломы плеча могут сочетаться с вывихом костей предплечья. Диагноз устанавливается после рентгенографии.

Лечение

При неосложненных переломах область повреждения фиксируют гипсовой лангетой на 3-4 недели. При большом смещении отломков и невозможности репозиции выполняют операцию.

Переломы мыщелков[править | править код]

Перелом наружного мыщелка возникает при падении с опорой на разогнутую руку, перелом внутреннего мыщелка — при падении на локоть. Возможна прямая травма (удар в область мыщелка). Локтевой сустав отечен, резко болезненен. Как правило, переломы мыщелков сопровождаются развитием гемартроза (скоплением крови в локтевом суставе), при котором боли и отёк становятся более выраженными. Диагноз устанавливают после рентгенографии.

Лечение

При переломах без смещения проводят иммобилизацию гипсовой лангетой. При переломах со смещением выполняют репозицию под местной анестезией. Если фрагменты невозможно сопоставить, проводится хирургическое лечение (фиксация отломков спицами, пластинами или винтами). Физиотерапевтические процедуры при данном виде переломов плеча противопоказаны. Пациентам назначают ЛФК и механотерапию.

Чрезмыщелковые переломы[править | править код]

Обычно встречаются у детей. Возникают при падении на локоть. Сопровождаются болью, отёком, ограничением движений в суставе. Лечение как при переломах мыщелков.

См. также[править | править код]

- Плечевая кость

- Перелом кости

Примечания[править | править код]

- ↑ Котельников Г. П. Закрытые травмы конечностей: руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. C. 116. (серия: Библиотека врача-специалиста. Травматология и ортопедия).

Ссылки[править | править код]

- Переломы плечевой кости на сайте московской больницы.

Источник

Содержание

- Переломы плечевой кости у детей

- Переломы верхнего метаэпифиза плеча

- Переломы диафиза плеча

- Внесуставные (околосуставные) переломы дистального отдела плеча

- Внутрисуставные переломы дистального отдела плеча

Переломы плечевой кости у детей относятся к категории достаточно распространенных травм. Повреждение чаще возникает вследствие падения или удара. Иногда причиной становится резкое выкручивание руки (во время драки, игры или борьбы), дорожно-транспортное происшествие либо падение с высоты. Симптомы могут существенно различаться в зависимости от уровня перелома. Типичными проявлениями являются резкие боли, припухлость и ограничение движений. Нередко наблюдается патологическая подвижность, синюшность кожи или гематомы в области повреждения. При смещении может быть заметна деформация конечности. Диагностика проводится на основании осмотра и изучения рентгеновских снимков. Иногда требуются дополнительные исследования (КТ, МРТ) и консультации других специалистов. Лечение обычно консервативное, при тяжелых переломах проводится в стационаре, при повреждениях без смещения – амбулаторно.

Переломы плечевой кости у детей

Переломы плечевой кости у детей преимущественно возникают в быту, во время игр или занятий спортом, вследствие падения либо прямого удара. Гораздо реже причиной травмы становятся масштабные происшествия: падения с высоты, автомобильные аварии, сдавления при обвалах (во время землетрясений или игр в опасных местах, например, на стройках). При бытовых травмах повреждения обычно изолированные, при масштабных происшествиях нередко наблюдается сочетание с другими травмами: переломами других костей, ЧМТ, повреждениями грудной клетки, мочеполовой системы и органов брюшной полости.

Переломы верхних и средних отделов плечевой кости наблюдаются относительно редко. Наибольшее количество случаев приходится на нижний отдел плеча – самый сложный в плане лечения и чреватый различными осложнениями из-за близости сустава и определенных анатомических особенностей (сложная конфигурация кости, близость сосудов и нервов, склонность к прогрессирующему отеку мягких тканей и т.д.).

В классификации переломов плечевой кости у детей выделяют три группы повреждений: повреждения верхнего метаэпифиза, повреждения диафиза и повреждения дистального отдела. Переломы дистального отдела, в свою очередь, подразделяются на внесуставные и внутрисуставные.

Переломы верхнего метаэпифиза плеча

В верхнем отделе возможно возникновение переломов хирургической шейки и чрезбугорковых переломов (остеоэпифизеолизов головки). Ребенок жалуется на резкую боль, которая усиливается при попытке движений. При обычных повреждениях (как со смещением, так и без) движения ограничены, при вколоченных переломах больной может двигать рукой в значительных пределах. В месте повреждения возникает припухлость, при смещении может быть видна деформация. Пальпация болезненна. Диагноз уточняют, направляя ребенка на рентгенографию плечевого сустава. Снимки выполняются в специальных проекциях, в сомнительных случаях дополнительно проводится КТ или МРТ плечевого сустава.

Тактика лечения определяется видом травмы. При вколоченных переломах пациенту накладывают облегченную марлево-гипсовую повязку, лечение проводят амбулаторно, в травмпункте. Срок иммобилизации 10-16 дней. При обычных переломах без смещения тактика лечения та же, но пациента направляют в травматологическое отделение, а срок иммобилизации увеличивается на 5-10 дней.

При наличии смещения выполняется репозиция, накладывается марлево-гипсовая повязка или тыльный лонгет от здоровой лопатки до кисти больной руки. При угрозе повторного смещения используется торакобрахиальная повязка. Лечение стационарное, иммобилизация продолжается от 20-28 дней. Если отломки не удается сопоставить консервативно, выполняется операция – открытая фиксация спицами Киршнера. Спицы удаляют на 10-12 день, гипс снимают через 4 недели.

Переломы диафиза плеча

Диафизарные переломы плечевой кости у детей возникают редко редко и могут быть спиральными, косыми или поперечными. Клиника во всех случаях одинакова: резкая боль, деформация, припухлость и ограничение движений. При пальпации часто выявляется патологическая подвижность. Для подтверждения диагноза обычно достаточно рентгенографии плечевой кости, МРТ или КТ плечевой кости, как правило, не требуются. В процессе обследования назначают консультацию детского невролога, чтобы исключить повреждение (сдавление или разрыв) лучевого нерва. Ребенка госпитализируют в травматологическое отделение. Выполняют репозицию под наркозом, накладывают гипс на 21-30 дней.

Внесуставные (околосуставные) переломы дистального отдела плеча

Надмыщелковые переломы сопровождаются ограничением движений, болью и отеком в нижней трети плеча. При смещении выявляется деформация. Дифференциальный диагноз с другими переломами проводится путем изучения рентгенограмм. В сложных случаях назначают МРТ либо КТ локтевого сустава. Повреждения без смещения подлежат лечению в травмпункте, гипс накладывают на 21 день. При наличии смещения ребенка направляют в стационар, осуществляют репозицию и накладывают гипс на 21-28 дней.

Переломы внутреннего надмыщелка без смещения сопровождаются стертой симптоматикой. Боли нерезкие, движения почти в полном объеме. Наблюдается некоторая сглаженность контуров сустава. При повреждениях со смещением боли резкие, возникает выраженный отек и кровоизлияния. Движения ограничены, ощупывание резко болезненно. Рентгеновские снимки позволяют подтвердить диагноз. У больных младше 6 лет распознавание перелома иногда затруднено, в подобных случаях показаны КТ, МРТ или сравнительная рентгенография обоих суставов. При таких повреждениях возможно сдавление или разрыв локтевого нерва, потому обследование включает в себя консультацию детского нейрохирурга или невропатолога. Лечение консервативное: при отсутствии смещения накладывается гипс, при наличии смещения предварительно осуществляется репозиция. Срок иммобилизации зависит от особенностей перелома и колеблется от 7 до 14 дней.

Переломы наружного надмыщелка наблюдаются редко, обычно – у детей старше 10 лет. Сопровождаются болью, ограниченной припухлостью, ограничением движений. Пальпация болезненна. Рентгенография позволяет подтвердить диагноз. Смещение при таких переломах обычно отсутствует, поэтому большинство детей после наложения гипса наблюдается в травмпункте. Гипс накладывают на 10-12 дней.

Внутрисуставные переломы дистального отдела плеча

Чрезмыщелковые переломы сопровождаются вынужденным положением конечности. Отмечается выраженная деформация, обусловленная смещением, гемартрозом и отеком мягких тканей. Из-за быстро нарастающего отека прощупывание костных отломков может быть затруднено. Пальпацию осуществляют осторожно, стараясь не вызвать дополнительного смещения фрагментов. Активные движения отсутствуют, проверку пассивных движений также производят очень осторожно.

Наряду с рентгенографией локтевого сустава, обязательной частью обследования больных с такой травмой является консультация детского нейрохирурга или невропатолога, поскольку смещение отломков (особенно выраженное) может стать причиной сдавления локтевого, срединного или лучевого нерва. При подозрении на сдавление сосудов дополнительно назначается консультация сосудистого хирурга. Разрывы сосудов и нервов при таких переломах наблюдаются редко, поэтому оперативное вмешательство обычно не требуется, достаточно устранить смещение и назначить специальную терапию для восстановления функции нервных стволов.

Лечение включает в себя репозицию и наложение гипсового лонгета. Ребенка обязательно госпитализируют. Через сутки проводят осмотр и повторную рентгенографию, при увеличении отека, синюшности и онемении кисти повязку аккуратно ослабляют. ЛФК и УВЧ назначают со второго дня, гипс снимают на 8-16 день в зависимости от возраста ребенка. В последующем продолжают занятия лечебной гимнастикой. Массаж не назначают, поскольку он может спровоцировать усиленное образование костной мозоли и оссификацию сустава.

Остеосинтез мыщелков требуется, если после повторной репозиции сохраняется выраженное смещение, которое в последующем может повлечь за собой нарушение функции и формы конечности. Для фиксации фрагментов используют спицы Киршнера или длинные инъекционные иглы. На руку накладывают гипс. В послеоперационном периоде состояние конечности тщательно контролируют, при увеличении отека гипс ослабляют. ЛФК назначают со 2 дня, спицы удаляют через 7-10 дней, после этого проводят курс УВЧ.

Эпифизарные переломы сопровождаются выраженной симптоматикой. Рука полусогнута и развернута ладонью книзу. Сустав отечен, его контуры сглажены, отек больше выражен по наружной поверхности. Разница в диаметре суставов с больной и здоровой стороны может достигать 3-5 см. При разгибании выявляется отклонение предплечья в сторону. Пальпация и движения болезненны. Диагноз выставляется после рентгенографии локтевого сустава. При повреждениях без смещения для уточнения может потребоваться КТ или МРТ локтевого сустава.

При эпифизеолизе головчатого возвышения симптомы обычно выражены не так ярко. Деформации нет, выявляется незначительная или умеренная локальная припухлость в области локтя, контуры сустава сглажены, движения ограничены, особенно затруднено вращение. При полном смещении и сопутствующем вывихе предплечья симптоматика становится более выраженной. Выявляется резкая деформация, движения отсутствуют, при попытке пассивных движений отмечается пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется после изучения рентгеновских снимков.

Перелом блока плечевой кости сопровождается болью, гемартрозом, умеренным отеком (преимущественно по внутренней поверхности сустава) и ограничением движений. Рука полусогнута. При смещении может выявляться деформация. Диагноз выставляется после рентгенографии, в сомнительных случаях выполняют сравнительные снимки обоих суставов, МРТ или КТ. Переломы без смещения не требуют госпитализации. Срок иммобилизации зависит от вида повреждения и составляет от 7-8 до 20-21 дня. При наличии смещения детей госпитализируют и выполняют репозицию. Гипс снимают через 14-21 день. Операция показана при «неудержимых» переломах, когда фрагмент после репозиции не удерживается и соскакивает. Отломок фиксируют спицей Киршнера, накладывают гипс, назначают ЛФК. Спицу удаляют на 10-12 день, гипс снимают на 14-16 день.

Источник