Физическая реабилитация при перелома костей плечевого пояса

РЕФЕРАТ

по дисциплине: Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии

ТЕМА:

«Физическая реабилитация при переломах лопатки, плеча и ключицы»

План

1. Переломы лопатки и физическая реабилитация

2. Повреждение ключицы и физическая реабилитация

3. Физическая реабилитация при переломах плечевой кости

4. Физическая реабилитация при повреждениях плечевого сустава

1. Переломы лопатки и физическая реабилитация

Переломы лопатки.

Различают перелом тела, углов лопатки, отростков (клювовидного, акромиального), суставной впадины и шейки лопатки. Последний вид перелома – наиболее тяжелый, таккак при неправильной реабилитации может привести» к нарушению функции плечевого сустава. При переломах тела и углов лопатки иммобилизация проводится повязкой типа Дезо, в последующем рука фиксируется косынкой. Методика ЛФК такая же, как и при переломе ключицы. Трудоспособность восстанавливается через 3–4 недели.

При переломах суставной впадины, шейки лопатки и акромиального отростка без смещения отломков применяют отводящую шину на 3–4 недели. С первых же дней разрешаются упражнения в локтевом и лучезапястном суставах, движения пальцами. Движения в плечевом суставе можно выполнять не раньше, чем через 2 недели после травмы.

Во второй период активные движения в плечевом суставе проводятся по всем осям, только в течение первой недели ограничиваются вращательные движения. К третьему этапу переходят после установления на рентгене полной консолидации перелома и средства его такие же, как и при других видах переломов. Трудоспособность возвращается через 2–2,5 месяца.

2. Повреждение ключицы и физическая реабилитация

Переломы ключицы.

Иммобилизация продолжается в среднем 3 недели и проводится различными повязками (в том числе и гипсовыми) и специальными шинами. ЛФК назначается со

2–3 дня после травм. В первый период выполняются разнообразные движения пальцами, сгибание и разгибание в локтевом и лучезапястном суставах, пронация и супинация предплечья, небольшие отведения в плечевом суставе в положении наклона в сторону поврежденной ключицы.

Вначале это упражнение выполняется с посторонней помощью согнутой в локте рукой. В дальнейшем отведение руки увеличивается, но не должно превышать 90° в период иммобилизации. Наряду с этими специальными выполняются и ОРУ.

Во второй период (после снятия иммобилизации) выполняются сгибание, разгибание, отведение и приведение в плечевом суставе с помощью гимнастических палок, продолжается выполнение движений во всех других суставах обеих рук, ног, упражнения для корпуса.

В третий период для полного восстановления амплитуды движений в плечевом суставе и восстановления силы мышц дополнительно вводятся упражнения с сопротивлением (эспандеры) и отягощением (гантели, булава, на тренажерах).

При остеосинтезе отломков ключицы активные движения в плечевом суставе разрешаются после снятия швов, а движения рукой выше 90° через 2 недели.

3. Физическая реабилитация при переломах плечевой кости

Диафизарные переломы плеча

встречаются довольно часто, они составляют более 50% от числа всех переломов плечевой кости. Механизм перелома может быть прямым (непосредственный удар) и непрямым (падение на локоть, метание

гранаты и т.д.) – Чаше наблюдаются переломы в средней трети, где поперечник кости наиболее узок. Различают поперечные, винтообразные

и оскояьчатые

переломы.

Основным методом лечения больных с переломами дыа-физа плечевой кости

является консервативный. Иммобилизация осуществляется чаще всего гипсовой повязкой, фиксирующей все суставы руки: плечевой, локтевой и лучезапястный, затем конечность укладывают на отводящую шину в среднем на 6–8 недель. В первый иммобилизационный период в занятия включаются упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательные упражнения, всевозможные движения пальцами, а также изометрическое напряжение мышц плеча, идеомоторные упражнения с движениями руки во всех суставах и различных плоскостях. Кроме этого в занятия включаются ходьба, упражнения на воспитание осанки. Упражнения выполняются индивидуально, в медленном темпе, количество повторений 6–8 раз, в течение дня занятия ЛГ проводятся 3– 4 раза. Продолжительность занятий 15–25 мин.

В этот период проводятся следующие физиотерапевтические процедуры: для снятия болевого синдрома – диадинамотерапия в области перелома, для улучшения трофики поврежденных тканей используется УВЧ, магнитотерапия. Массаж на первом этапе ограничивается применением прерывистой вибрации (постукиванием либо деревянным молоточком, либо пальцем) в области перелома поверх гипсовой повязки.

Во второй постиммобилизационный (функциональный) период на фоне увеличения физической нагрузки на здоровые конечности и туловище акцентируется внимание на пораженную конечность. Последовательно прорабатываются все суставы, начиная с пальцев и заканчивая плечом. Как правило, больной сидит на стуле за столом с гладкой, лучше – скользкой поверхностью, для облегчения движений травмированной рукой. Физическая нагрузка чередуется с дыхательными упражнениями и приемами, расслабляющими вовлеченные в работу мышечные группы. В комплекс обязательно включаются упражнения, связанные с самообслуживанием. Необходимо уделять внимание супинации и пронации предплечья, движениям кисти и пальцев.

Больной в исходном положении стоя проделывает маховые движения конечностью, ротационные движения, отведение и приведение плеча и движения в локтевом суставе. Ряд упражнений выполняется с помощью здоровой руки. В занятиях можно использовать гимнастические палки, мячи, обязательно блочные устройства, к концу периода – резиновые бинты, эспандеры, гантели, тренажеры. Хороший эффект дают занятия в бассейне либо в ванне, где упражнения выполняются в теплой воде. Продолжительность занятия увеличивается до 30–40 мин, возрастает число повторений и темп выполнения отдельных упражнений.

На этом этапе используют массаж мышц плечевого пояса и верхних конечностей, вначале – так называемый отсасывающий массаж выше места повреждения с помощью приемов поглаживания и выжимания. Затем массируют мышцы пораженной конечности, осуществляют прерывистое поглаживание в области перелома, а при замедлении сращения в зоне травмы применяют ударные приемы. К физиотерапевтическим процедурам, используемым в первый период, добавляются электростимуляция ослабленных мышц, электрофорез, фонофорез, солевые ванны и микроволновая терапия.

На третьем (восстановительном) этапе все упражнения второго периода выполняются с полной амплитудой, возрастает число упражнений силового характера (упражнения с сопротивлением, с отягощениями, на тренажерах), подбираются упражнения, требующие сложных, точных по координации движений. Шире используются спортивные упражнения, особенно с мячом (броски, передача, ловля мяча и т.п.). Продолжаются занятия в лечебном бассейне. Большое внимание уделяют упражнениям, направленным на профессиональную и бытовую реабилитацию.

Массаж и физиопроцедуры также используются активно, как и во второй период, но массаж носит более специализированный характер.

4. Физическая реабилитация при повреждениях плечевого сустава

Лечебная физкультура при внутрисуставных переломах плечевого сустава.

Наиболее часто встречается перелом хирургической шейки плечевой кости, хотя к внутрисуставным переломам относятся также переломы головки, анатомической шейки, переломы большого и малого бугорка. Различают следующие разновидности переломов хирургической шейки плеча: вколоченный перелом, при котором периферический обломок вклинивается в центральный; абдукционный (отводящий) перелом, аддукционныи (приводящий) перелом. При вколоченном и абдукционном переломах в подмышечную область вводится валик бобовидной формы, фиксирующийся за шею и туловище марлевым бинтом. Предплечье укладывается под углом 35 – 45° в локтевом суставе на змеевидную повязку Е.Ф. Древинг (широкий марлевый бинт, простеганный ватой), обвитую двойным туром вокруг нижней трети предплечья, лучиапястного сустава и кисти. При аддукционных переломах в подмышечную область вводится треугольная шина, при этом плечо лежит на ее пологой стороне, вертикальная сторона находится на туловище, а предплечье фиксируется также змеевидной повязкой Е.Ф. Древинг.

Первый период длится 10–14 дней, физические упражнения назначают на 1–2-й день после травмы. Упражнения выполняются сидя и стоя с легким наклоном в сторону поврежденной руки. Кроме общеразвивающих и дыхательных упражнений применяются следующие специальные упражнения: сгибание и разгибание пальцев, тыльное и ладонное сгибание кисти лучезапястном суставе, круговые движения кистью, сгибание и разгибание предплечья в локтевом суставе, поднимание надплечии, отведение и приведение плеча с небольшой амплитудой

, держась за косынку; сведение и разведение лопаток; сгибание и разгибание плеча с небольшой амплитудой, держась за косынку; изометрические напряжения дельтовидной мышцы и др., маятникообразные движения больной рукой вперед, назад, в стороны, круговые с наклонами туловища в сторону поврежденной конечности.

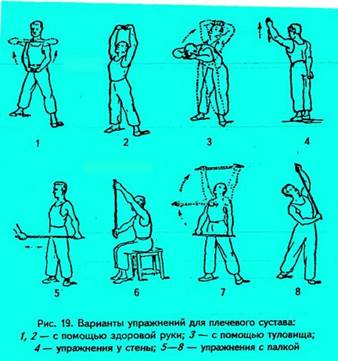

Второй период (постиммобилизационный) длится 3–4 недели. Задачи периода: увеличить амплитуду движений в плечевом суставе и силу мышц, чтобы стало возможным поднять руку до горизонтального уровня. Для этого сначала используют упражнения с укороченным рычагом в облегченных положениях, с помощью здоровой руки, гимнастической палки, которую держат двумя руками (рис. 19). В этот период особенно показаны упражнения в бассейне.

Примерные специальные упражнения при переломе хирургической шейки плечевой кости во втором периоде.

1. Исходное положение – наклон туловища вперед, руки опущены. Маховые движения с небольшой амплитудой прямыми руками вперед, назад, вправо, влево. Кругообразное движение с постепенно возрастающей амплитудой (4–6 раз).

2.Руки перед собой, пальцы переплетены. Сгибая руки в локтевых суставах, отвести плечо (4–8 раз).

3.Небольшой наклон в сторону поврежденной конечности. Руку за спину, медленно (до появления боли) сгибать в локтевом суставе (4–6 раз).

4.Небольшой наклон вперед, руки опущены. Свободно покачивать руками, задерживая их в крайней точке сгибания плечевых суставов (6–8 раз).

5.Руки к плечам. Отведение – приведение плеча (6–8 раз).

6.Небольшой наклон вперед, руки опущены, пальцы переплетены. Сгибание в локтевых суставах с отведением плеч до касания кистями подбородка, затем лба (6–8 раз.).

7.Руки перед грудью. Отводя руки назад, соединить лопатки (4=6 раз).

8.Небольшой наклон вперед. Свободным покачиванием развести руки в стороны и задержать на короткое время в крайних точках движения (4–6 раз).

9.Стоя, гимнастическая палка внизу спереди. Поднять палку несколько выше горизонтального уровня (4–6 раз).

10. Стоя, здоровая рука на поясе, больная – полусогнута в локтевом суставе. Отведение больной руки (6–8 раз). Очень важно, чтобы все упражнения не вызывали боли, следует обращать внимание больных на необходимость хорошо расслаблять мышцы. Если больной может активно поднять руку до горизонтального уровня и удержать ее в этом положении в течение нескольких секунд, можно переходить к третьему периоду, тренировочному. Задачи его состоят в восстановлении полной амплитуды движений в плечевом суставе, объема и силы мышц, окружающих плечевой сустав, особенно дельтовидной. Для этого широко используются упражнения с предметами (палки, булавы), с отягощениями (гантели, медицин-болы), с сопротивлением (резиновые ленты, эспандеры) и тренировка на тренажерах (блоковых, Кеттлера и др.). Хороший эффект дает плавание в бассейне и упражнения в воде. Можно применять упражнения в висах и упоре. В этот период широко используют трудотерапию: глажка, стирка, работа рубанком, мытье окон и т.д.

Вывихи в плечевом суставе

Чаще всего случаются вывихи плеча, что связано с особенностями его строения. В зависимости от того, куда при вывихе сместилась головка плечевой кости,различают передний, нижний, задний вывихи плеча, чаще всего – передний, реже – задний. Все вывихи сопровождаются растяжением и разрывом суставной сумки, резкими болями, деформацией плечевого сустава и отсутствием движений в нем. После вправления вывиха под наркозом проводится иммобилизация конечности на 3–4 недели повязкой Дезо или гипсовой лонгетой.

Физическая реабилитация также осуществляется в 3 периода, методика занятий ЛФК мало отличается от той, которая применяется при переломе хирургической шейки плеча! Во втором периоде больную руку укладывают на широкую косынку на 2–3 недели, чтобы не вызвать растяжение капсулы плечевого сустава. На время занятий косынку снимают.

Список литературы

1. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Реабилитация больных с переломами // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1997. – №1. – С. 9–14.

2. Березкина К.В. Лечебная физическая культура при заболеваниях в ортопедии и травматологии. – М.: Медицина, 1986. – 220 с.

3. Бруско А.Т., Омельчук В.П., Гайко О.Г. Механизм трофического влияния физических нагрузок на структурно-функциональную организацию костей // Проблемы остеологии. – 1998. – Том 1. – С. 11–18.

4. Дроботун В.Я. Реабилитация больных с повреждениями плечевого сустава и их последствиями // Ортопед. травматол.: Респ. межвед. сб., – 1993. – Вып. 23. – С. 91–94.

5. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

7. Терновой Е.В., Кравченко А.А., Лещинский А.Ф. Реабилитационная терапия при травмах костно-суставного аппарата. – Киев: Здоров’я, 1982. – 184 с.

8. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с.

Источник

Реферат на тему:

«Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса»

План

1. Переломы

2. Переломы костей верхнего плечевого пояса

3. Переломы костей нижних конечностей

4. Массаж и физиотерапия длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса

1. Переломы

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализации переломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы.

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии. При незначительной силе травмирующего агентов отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднакостничные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией репонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения и травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончатыми и мостовидными.

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных обломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20 – 50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). хороший лечебный эффект дает металлоосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов. Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22см. Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденного сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2 – 3 сустава.

2. Переломы костей верхнего плечевого пояса

Диафизарные переломы плеча встречаются довольно часто, они составляют более 50% от числа всех переломов плечевой кости. Механизм перелома может быть прямым (непосредственный удар) и непрямым (падение на локоть, метание гранаты и т.д.). чаще наблюдаются переломы в средней трети, где поперечник кости наиболее узок. Различают поперечные, винтообразные и оскольчатые переломы.

Основным методом лечения больных с переломами диафиза плечевой кости является консервативный. Иммобилизация осуществляется чаще всего гипсовой повязкой, фиксирующей все суставы руки: плечевой, локтевой и лучезапястный. В первый иммобилизационный период в занятия включаются упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательные упражнения, всевозможные движения пальцами, а также изометрическое напряжение мышц плеча, идеомоторные упражнения с движениями руки во всех суставах и различных плоскостях. Кроме того, в занятия включаются ходьба, упражнения на воспитание осанки. Упражнения выполняются индивидуально, в медленном темпе, количество повторений 6 – 8 раз, в течение дня занятия ЛГ проводятся 3 – 4 раза. Продолжительность занятий 15 – 25 мин.

В этот период проводятся следующие физиотерапевтические процедуры: для снятия болевого синдрома – диадинамотерапия в области перелома, для улучшения трофики поврежденных тканей используется УВЧ, магнитотерапия. Массаж на первом этапе ограничивается применением прерывистой вибрации в области перелома поверх гипсовой повязки.

Во второй постиммобилизационный (функциональный) период на фоне увеличения физической нагрузки на здоровые конечности и туловище акцентируется внимание на пораженную конечность. Последовательно прорабатываются все суставы, начиная с пальцев и заканчивая плечом. Как правило, больной сидит на стуле за столом с гладкой, лучше – скользкой поверхностью, для облегчения движений травмированной рукой. Физическая нагрузка чередуется с дыхательными упражнениями и приемами, расслабляющими вовлеченные в работу мышечные группы. В комплекс обязательно включаются упражнения, связанные с самообслуживанием. Необходимо уделять внимание супинации и пронации предплечья, движениям кисти и пальцев.

Больной в исходном положении стоя проделывает маховые движения конечностью, ротационные движения, отведение и приведение плеча и движения в локтевом суставе. Ряд упражнений выполняется с помощью здоровой руки. В занятиях можно использовать гимнастические палки, мячи, обязательно блочные устройства, к концу периода – резиновые бинты, эспандеры, гантели, тренажеры. Хороший эффект дают занятия в бассейне либо в ванне, где упражнения выполняются в теплой воде. Продолжительность занятия увеличивается до 30-40 минут, возрастает число повторений и темп выполнения отдельных упражнений.

На этом этапе используют массаж мышц плечевого пояса и верхних конечностей, вначале – так называемый отсасывающий массаж выше места повреждения с помощью приемов поглаживания и выжимания. Затем массируют мышцы пораженной конечности, осуществляется прерывистое поглаживание в области перелома, а при замедлении сращения в зоне травмы применяют ударные приемы. К физиотерапевтическим процедурам, используемым в первый период, добавляются электростимуляция ослабленных мышц, электрофорез, фонофорез, солевые ванны и микроволновая терапия.

На третьем (восстановительном) этапе все упражнения второго периода выполняются с полной амплитудой, возрастает число упражнений силового характера (упражнения с сопротивлением, с отягощениями, на тренажерах), подбираются упражнения, требующие сложных, точных по координации движений. Шире используются спортивные упражнения, особенно с мячом (броски, передача, ловля мяча и т.п.). Продолжаются занятия в лечебном бассейне. Большое внимание уделяют упражнениям, направленным на профессиональную и бытовую реабилитацию.

Массаж и физиопроцедуры также используются активно, как и во второй период, но массаж носит более специализированный характер.

Переломы диафиза костей предплечья. Диафизарные переломы костей предплечья составляют 25,6% переломов костей верхней конечности и занимает второе место после переломов лучевой кости в типичном месте. Различают изолированные переломы лучевой или локтевой кости и переломы обеих костей предплечья. Лечение диафизарных переломов заключается в репозиции обломков (особенно при их смещении), иммобилизации гипсовой повязкой от основания пальцев до верхней трети плеча (рука согнута в локтевом суставе под углом 90о и укладывается на широкую марлевую косынку). Длительность иммобилизации определяется характером перелома и его локализацией: при переломе локтевой или лучевой кости – до 1 месяца; при переломах обоих костей предплечья – 7 – 9 недель.

Источник