Физическая реабилитация при переломе костей стопы

Лечение перелома любой кости предполагает иммобилизацию, то есть фиксацию положения на долгий срок. За это время кость должна срастись. Долгая неподвижность приводит к нарушению эластичности мышц и связок, ослаблению кровотока, потере подвижности сустава. Стопа принимает на себя вес тела, от ее гибкости зависит походка и удержание равновесия.

Перелом нижней части конечности – частая травма. Важно не просто вылечить перелом стопы – реабилитация после травмы позволит полноценно двигаться, предотвратить отеки и болезненность ноги и избежать последствий.

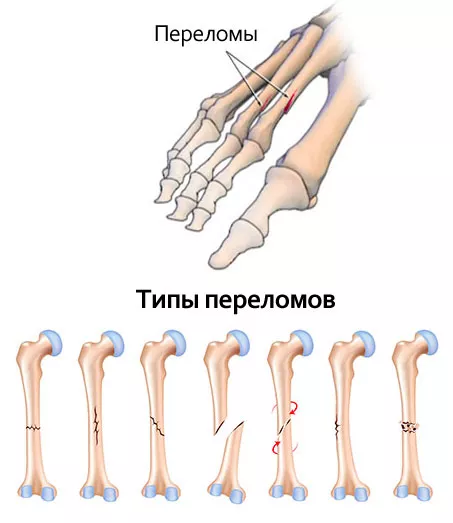

Виды переломов стопы

Скелетную часть стопы составляют 26 костей. Переломы этой части тела более характерны для взрослых. Они возникают обычно:

- при прыжках с высоты (страдает чаще пяточная часть);

- при резком смещении влево и вправо;

- от падения на ногу тяжелых предметов, особенно с резкими гранями и краями.

Падение предметов обычно провоцирует травмирование плюсневых костей, которые могут ломаться не по одной. Еще одной нередкой причиной переломов является усталость и чрезмерная нагрузка. Стопа часто травмируется у профессиональных танцоров, спортсменов, у которых перенапряженные мышцы и связки не в состоянии защитить скелет.

При травме повреждаются также окружающие ткани и сосуды.

Повреждения костей делят на виды:

- со смещением – лечение и реабилитация осложняются из-за усиленного травмирования тканей и необходимости возврата костей в естественное положение;

- без смещения;

- открытый;

- закрытый.

Травма может быть множественной, внутрисуставной. Могут быть повреждены любые кости. Наиболее часто сломанными оказываются плюсневые части скелета. Другие виды переломов:

- пальцев;

- предплюсны;

- ладьевидной;

- клино- и кубовидных костей.

При травме любой части наблюдается схожая симптоматика, для выявления места разрушения назначают рентген. Симптомом повреждения скелета нижней части конечности являются:

- боль, невозможность наступить на ногу;

- отек и покраснение;

- деформация, нарушение естественного вида.

Для лечения проводят иммобилизацию, фиксируя правильное положение. Нередко необходима операция, чтобы вернуть кости на естественное место и удалить осколки.

Важно: даже неосложненный перелом небольших костей требует обращения к врачу, наложения гипса или тугой повязки и реабилитационных мероприятий.

Особенности реабилитации после перелома стопы

Гипс или фиксирующая повязка накладывается на срок от 3-4 недель до нескольких месяцев при осложненных травмах. Реабилитация начинается после окончания иммобилизации и продолжается до года.

Ее основные задачи:

- предотвратить контрактуру (ограничение подвижности);

- побороть атрофию мышц;

- вернуть нормальную походку.

Готовиться к снятию гипса нужно заранее. При несложных травмах через 2-3 недели после фиксации рекомендуется снимать лангету и совершать движения в голеностопном суставе, не опираясь на конечность. Также рекомендованы комплексы упражнений для улучшения кровообращения, которые не задействуют больную ногу, но улучшают в ней кровоток.

После снятия повязки реабилитация включает:

- массаж;

- физиопроцедуры;

- ЛФК;

- диета, которая начинается еще при лечении;

- ношение специальной обуви, стелек, супинаторов.

Комплексный подход к восстановлению позволяет быстрее вернуть полноценную двигательную функцию.

Массаж

Массажные действия выполняют еще до снятия повязок на свободную часть конечности. После освобождения ноги нужно научиться основным приемам у медперсонала и выполнять разминание ноги самостоятельно или с помощью родственников. Лучшим вариантом будет профессиональный массаж у специалиста.

Массаж способствует улучшению движения крови и лимфы, повышает тонус сосудов и мышц, помогает снять отеки.

Физиопроцедуры

Аппаратные процедуры можно начинать во время иммобилизации и продолжать после снятия гипса. Показаны следующие виды лечения:

- УВЧ;

- амплипульс;

- электрофорез;

- магнитотерапия;

- ультразвук;

- воздействие лазером;

- переменные токи.

Аппаратные методы улучшают микроциркуляцию, помогают рассасыванию отеков, гематом, ускоряют формирование костной мозоли.

Так, например, после двухлодыжечного перелома с подвывихом стопы реабилитация включает:

- ультразвуковые процедуры;

- ионофорез;

- грязелечение;

- ванны с теплой минеральной водой.

Последовательность проведения процедур определяет врач. Из-за долгой иммобилизации после такого перелома функции стопы восстанавливаются долго.

ЛФК

Комплекс упражнений лечебной физкультуры выбирается с учетом места и характера травмы, индивидуально в каждом случае. Нормированные упражнения помогают восстановить мышечную память, улучшить трофику тканей, простыми действиями подготовить к полноценному участию ноги в движении.

Диета

Правильно сформировать рацион питания необходимо сразу после травмы. Он поможет повысить иммунитет и укрепить кости.

Полезны:

- продукты с высоким содержанием кальция, витаминов D, C, группы B – морская рыба, бананы, соя, орехи;

- фрукты и овощи;

- растительное масло;

- крупы;

- нежирные бульоны;

- кисломолочные продукты.

Следует отказаться от чрезмерного употребления сладкого, алкоголя, кофеиносодержащих напитков.

Осложнить лечение перелома и процесс реабилитации могут сопутствующие заболевания и состояния:

- варикозная болезнь;

- сахарный диабет и другие гормональные расстройства;

- остеопороз;

- пожилой возраст;

- общее ослабление иммунитета.

В этом случае к восстановительному периоду нужно отнестись с особым вниманием.

Этапы реабилитации

Находясь в гипсе, необходимо выполнять упражнения для бедренного и коленного суставов, чтобы поддерживать тонус мышц и улучшать кровоснабжение.

Мероприятия по восстановлению функций нужно проводить последовательно, чтобы не перегрузить конечность чрезмерными нагрузками. Основные этапы правильной реабилитации:

- Первый этап. Начинать восстановление нужно с разогревания стопы массажем. Для этого подходят простые действия по разминанию ноги без использования силы. Движения легкие, разминающие и поглаживающие. Не нужно сразу пытаться ходить, особенно без костылей. Эта ошибка часто встречается во время реабилитации пациентов с переломом плюсневой кости стопы.

- Второй этап. Во время второго этапа нужно подключать специально подобранный комплекс ЛФК, регулярно увеличивая нагрузку. Ходьба необходима. Важно сразу правильно ходить, не допуская хромоты, которая может закрепиться в сознании. Необходима тренировка свода стопы, мышцы которого атрофировались в результате неподвижности.

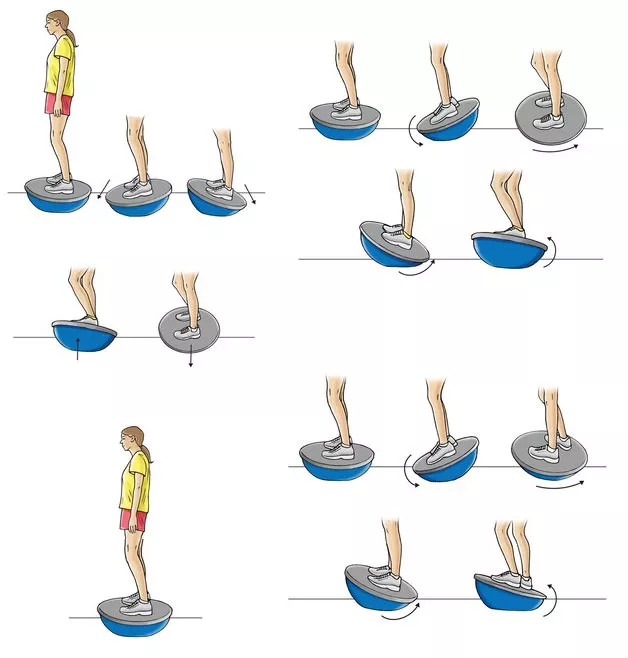

- Третий этап. Во время заключительного этапа нельзя прекращать упражнения, следует продолжать придерживаться диеты, посещать физиопроцедуры. В этот период подключаются задания на развитие рессорных функций – небольшие прыжки.

Результатом реабилитационного периода должна стать полная подвижность суставов, ровная походка без хромоты. Для облегчения передвижения нужно продолжать носить супинаторы. Это обязательно для реабилитации пациентов с любой локализацией травмы, не исключая перелом пятой плюсневой кости стопы, который встречается наиболее часто.

Реабилитационные упражнения

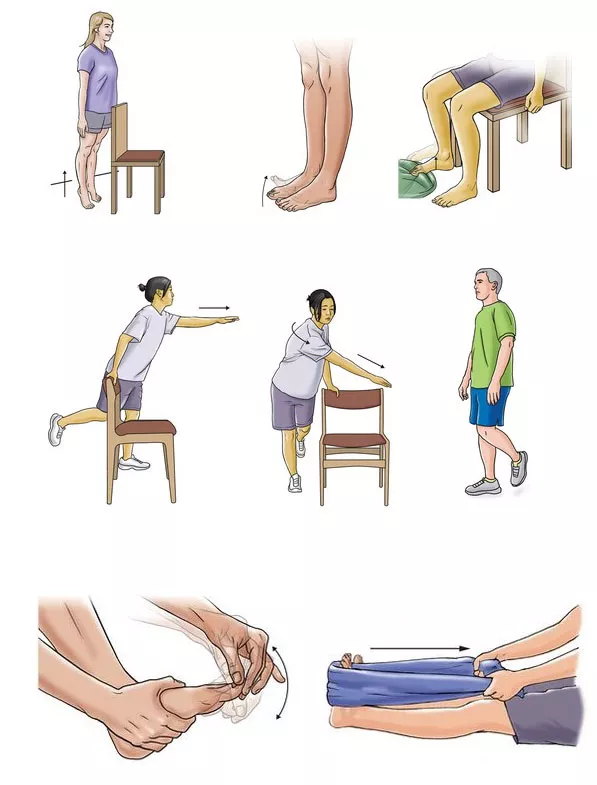

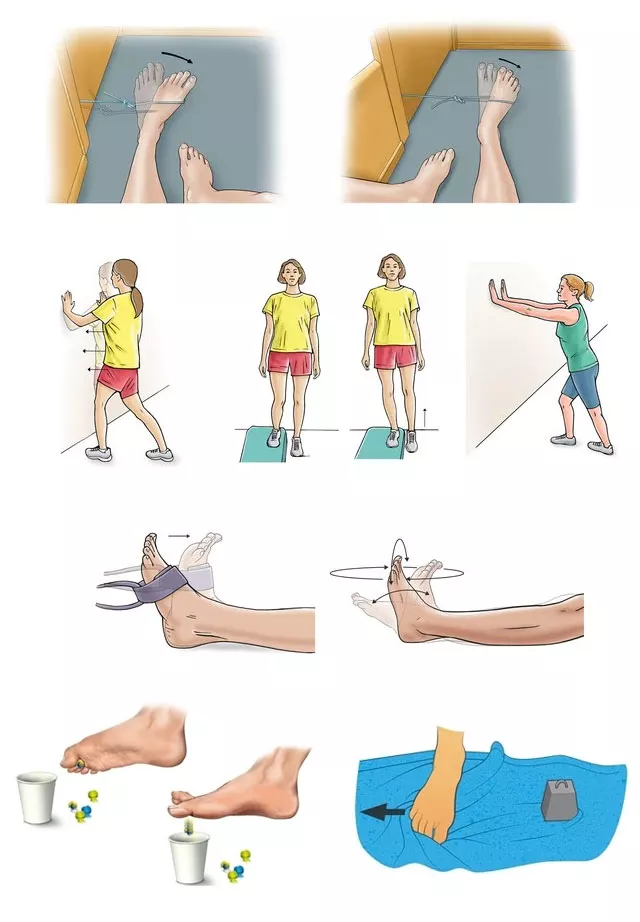

Упражнения нужно выполнять несколько раз в день, не допуская чрезмерной усталости и боли. Они помогают снять отеки и болезненность, вернуть подвижность и эластичность мышц. Полезны упражнения на сгибание и разгибание пальцев, повороты стопы и движения всей конечности.

Приведем несколько типичных упражнений, рекомендованных при реабилитации после перелома 5 плюсневой кости стопы:

- Больная стопа на колене здоровой ноги – сгибать и разгибать пальцы. 10-15 повторов.

- Положение то же. Поворот внутрь и наружу. 10 раз.

- Вращение в голеностопном суставе по часовой стрелке, затем против.

- Сидя на стуле. Разбросать мелкие предметы, захватывать их пальцами ноги.

- Сидя. Катать больной ногой по полу мячики разных размеров.

- Стоя. Переносить тяжесть тела по очереди на разные ноги.

- Стоя. Вставать по очереди на носки и на пятки.

- Стоя или сидя. Больной ногой толкать к стене и ловить легкий мячик.

- Ходить по ткани, зацепляя ее пальцами и приподнимая.

- Стоя. Переносить тяжесть по очереди на внутреннюю и внешнюю часть стопы.

- Махи ногой с большой амплитудой, поочередные подъемы конечностей для укрепления бедренных мышц.

Во время ходьбы нужно удерживать осанку и стараться сразу вернуться к правильной походке. При возникновении отеков следует сообщить врачу.

К сведению: для уменьшения боли можно воспользоваться разогревающими мазями типа Троксевазин, Лиотон или другими, по совету травматолога.

Также на одном из последних этапов можно подключать упражнения на баланс борде:

Постскриптум

Правильная выбранная схема реабилитации помогает избежать неприятных последствий травмы:

- плоскостопия;

- хромоты;

- роста пяточной шпоры;

- искривления пальцев;

- контрактуры суставов.

Восстановительный период не менее важен, чем правильная фиксация костей при лечении. При недостаточной настойчивости в занятиях и тренировках полную подвижность конечности можно утратить. Своевременное начало, точное следование рекомендациям травматолога, терпение и трудолюбие помогут полностью восстановить двигательные функции и успешно закончить лечение перелома стопы.

Источник

Переломы шейки бедра возникают при падении на бок и ударе областью большого вертела. Чаще всего такие переломы случаются у лиц пожилого и старческого возраста. Переломы шейки бедра делятся на внутрисуставные (медиальные) и внесуставные (латеральные переломы, вертельный, межвертельный, подвертельный).

При медиальных переломах костное сращение наступает только через 6 – 8 мес из-за неблагоприятных местных особенностей и трудностей иммобилизации. Однако длительный постельный режим у пожилых людей приводит к развитию застойной (гипостатической) пневмонии, пролежней и тромбоэмболии, что является основными причинами высокой летальности (до 20%) при такого вида переломах. В связи с этим основным методом лечения при медиальном переломе шейки бедра является хирургический: в область перелома вводят трёхлопастный металлический гвоздь.

При медиальных переломах ЛФК назначают на 2 – 3 день после операции. В первый период в занятия включают статические и динамические дыхательные и общеразвивающие упражнения для всех мышечных групп. Для неповрежденной ноги широко используют активные движения пальцами стопы, тыльное и подошвенное сгибание стопы, круговые движения стопой, сгибание и разгибание в коленном суставе, отведение и приведение ноги, сгибание и разгибание в тазобедренном суставе, изометрическое напряжение мышц бедра и голени, статическое удержание конечности в течение нескольких секунд, имитация ходьбы по плоскости постели, осевое давление стопой о подстопник различной плотности, захватывание и удержание пальцами стопы различных легких предметов. С помощью инструктора, поддерживающего бедро и голень поврежденной ноги, больной поднимает и опускает выпрямленную ногу, сгибает и разгибает ее в коленном и тазобедренном суставе с небольшой амплитудой (30 – 40°). С 4 – 5-го дня после операции больному разрешается сгибать и разгибать оперированную ногу в коленном и тазобедренном суставе, скользя стопой по плоскости постели, сидеть и опускать ногу. Через 2 – 3 нед больного ставят на костыли. Сроки нагрузки на травмированную конечность индивидуальные (от 1,5 до 5 – 6 мес). Больного обучают ходьбе на костылях по ровному полу, лестнице, затем с одним костылем и палкой.

Во второй период на фоне дыхательных и общеразвивающих упражнений выполняются всевозможные упражнения для всех суставов поврежденной ноги, во всех направлениях в разных исходных положениях. Гвоздь удаляют через 1,5 – 2 года, а у некоторых он остается в шейке бедренной кости пожизненно. Правильное обучение ходьбе с костылями имеет большое значение. При ходьбе по ровным поверхностям костыли с поврежденной ногой переносят вперед, не опираясь на нее или приступая, здоровая нога остается сзади (по принципу равностороннего треугольника), затем приставляют здоровую ногу. Поворот делают только в сторону поврежденной ноги, обязательно переступая здоровой ногой на месте.

При ходьбе с одним костылем (или палкой) опираются на него с повреждённой стороны таким образом, чтобы костыль (или палка) стоял у края стопы. Больную ногу, костыль (или палку) одновременно передвигают вперед, затем присоединяют к ним здоровую ногу. Поворот с одним костылём (или палкой), как с двумя, выполняют в сторону поврежденной ноги, не отодвигая его от стопы.

При спуске с лестницы костыли опускают одновременно с поврежденной ногой, не наступая на нее или слегка приступая, затем приставляют здоровую ногу. При подъеме на лестницу здоровую ногу ставят на верхнюю ступеньку. Затем подтягивают к ней костыли и поврежденную ногу. При спуске с лестницы без перил одновременно опускают поврежденную ногу и костыль (или палку), приставляя к ним здоровую ногу; при подъеме на лестницу ставят на верхнюю ступеньку здоровую ногу и к ней подтягивают одновременно поврежденную ногу и костыль (или палку).

Сращение внесуставных латеральных переломов происходит гораздо быстрее, чем медиальных (2,5 – 3 мес), поэтому основной метод лечения – консервативный.Ногу помещают на шину Бернара и накладывают скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой кости. В период иммобилизации с первых дней больные выполняют дыхательные упражнения в сочетании с наклонами, поворотами головы и туловища, активными движениями в суставах здоровых конечностей, активным присаживанием в постели, придерживаясь за балканскую раму. Для больной ноги рекомендуются активные движения пальцами стопы, тыльные подошвенные сгибания стопы, круговые движения стопой, изометрическое напряжение мышц бедра и голени, идеомоторные упражнения. Через 2 – 3 нед больные начинают выполнять активные движения в коленном суставе сломанной конечности для предупреждения тугоподвижности. Для этого гамачок стандартной шины заменяют съемным, уменьшают тягу вытяжения, благодаря чему больной может проводить сгибательно-разгибательные движения в коленном суставе сначала с помощью инструктора, а затем – шнура, перекинутого через блок шины и прикрепленного к стопе. Наряду с этим в занятия включают упражнения, направленные на укрепление мышц плечевого пояса и верхних конечностей (динамические и с незначительным мышечным напряжением). Для поддержания нормального тонуса мышц здоровой ноги занятия дополняют упражнениями с сопротивлением, отягощением (в виде манжеток с грузом, фиксированных в области голеностопного сустава). Для воспроизведения осевой нагрузки на конечность и восстановления рессорной функции стопы больной давит стопой на подстопник, имитирует ходьбу по плоскости постели.

В постиммобилизационный период задачи ЛФК включают: повышение общего тонуса организма больного, восстановление функции поврежденной конечности, укрепление мышц плечевого пояса, верхних конечностей и туловища, тренировка опорной функции здоровой ноги, обучение больных передвижению при помощи костылей. После прекращения вытяжения ногу укладывают на плоскость постели. Для уменьшения болей и расслабления мышц под коленный сустав подкладывают ватно-марлевый валик, величину которого следует варьировать в течение дня. Чередование пассивного сгибания с последующим разгибанием (при удалении валика) в коленном суставе улучшает движения в нем. В занятия включают движения пальцев стоп, голеностопного и коленного суставов, скольжение стопой по плоскости постели, отведение-приведение поврежденной ноги, осторожные вращения ногой с использованием скользящей плоскости, роликовой тележки, блоковых установок и т. д. Через 5 – 6 дней больному разрешают сидеть на кровати с опущенными ногами (опора на скамейку), вставать, держась за спинку кровати. Затем его обучают передвигаться на костылях. Частичная нагрузка на повреждённую конечность разрешается спустя 3 мес после травмы.

В тренировочный период лечебная гимнастика направлена на полное восстановление функций поврежденной ноги. В занятиях используют общеразвивающие упражнения, направленные на формирование правильной осанки и ходьбы.

Переломы диафиза бедренной кости – тяжелые повреждения. Даже закрытые переломы часто сопровождаются шоком и значительной кровопотерей. Различают перелом бедра в верхней, средней и нижней трети. Лечение проводится консервативным путем (скелетное вытяжение) или оперативным (скрепление металлическим гвоздем, пластиной или аппаратом Илизарова Г.А.).

Период иммобилизации. При наложении скелетного вытяжения ЛФК назначают на 2-й день после травмы. В занятия включают дыхательные, а также общеразвивающие упражнения для неповрежденной конечности; сгибание и разгибание пальцев стопы поврежденной конечности; поднимание таза с опорой на руки и стопу здоровой ноги, максимальное расслабление мышц бедра. Через мес после травмы добавляют упражнения на напряжение мышц бедра (движение надколенника). Вытяжение продолжается до образования костной мозоли (1,5 – 2 мес).

После снятия скелетного вытяжения наступает функциональный постиммобилизационный период, в задачу которого входит восстановение функции поврежденной конечности, повышение тонуса мышц, обучение ходьбе на костылях без опоры. Упражнения выполняют в разных исходных положениях (лежа на спине, сидя, стоя у гимнастической стенки, в ходьбе). Рекомендуются упражнения в воде: приседания на здоровой ноге, маховые движения, сгибания в тазобедренном и коленном суставах. Занятия проводятся в течение 40 – 50 мин, 3 – 4 раза в день.

Третий (тренировочный) период начинается через 2 – 3 мес, когда больной начинает ходить без опоры и с опорой на поврежденную ногу, и продолжается до полного восстановления движений во всех суставах и нормальной походки (4,5 – 6 мес). В занятия включают бег, прыжки, подскоки, перешагивание или перепрыгивание через препятствия, упражнения на координацию, равновесие, подвижные игры, плавание в бассейне. Люди пожилого возраста выполняют эти упражнения с учетом своих индивидуальных возможностей.

При оперативном методе лечения (металлоостеосинтез или использование аппарата Илизарова Г.А.) ЛФК назначают на 2-й день после операции. Дыхательные и общеразвивающие упражнения для верхних и здоровой конечности те же, что и при консервативном лечении перелома. Однако движения травмированной конечностью выполняются в большом объеме. Помимо сгибания и разгибания пальцев ног и стопы, больной на 2 – 4-й день после операции с помощью методиста, который поддерживает бедро и голень, сгибает и разгибает травмированную ногу, садится в постели. На 8 – 10-й день после снятия швов пациент делает эти упражнения самостоятельно, ходит на костылях слегка приступая на оперированную ногу. Опираясь на костыли и здоровую ногу, больной выполняет специальные упражнения оперированной ногой на весу: сгибание и разгибание в коленном и тазобедренном суставах, отведение ее в сторону, круговые движения в тазобедренном суставе, маховые движения вперед, назад и в стороны. Целесообразно проведение занятий в бассейне. Сращение перелома и восстановление трудоспособности наступает через 4 – 6 мес, гвоздь удаляют спустя 8 – 10 мес.

Переломы голени лечат так же, как и переломы бедра: консервативно – вытяжением (перелом со смещением) за пяточную кость, через 2 – 3 нед накладывают глухую гипсовую повязку от пальцев до верхней трети бедра; оперативно накладывают аппарат Илизарова Г.А. или производят металлоостеосинтез гвоздем или металлической пластиной. ЛФК проводится по той же методике, что и при переломе бедра, в зависимости от выбранного метода лечения.

Переломы в нижней трети голени – наружной или внутренней лодыжки, одновременно обеих лодыжек с отрывом края большеберцовой кости – часто бывают со смещением и нередко сопровождаются вывихом стопы. При переломах без смещения накладывают гипсовый сапожок с каблуком или со стременем. После его затвердевания больной может передвигаться с помощью костылей, приступая на стремя или каблук.

В период иммобилизации дыхательные и общеразвивающие упражнения чередуются со специальными: активные движения пальцами стопы, в коленном и тазобедренном суставах, изометрические напряжения мышц бедра, голени, идеомоторные упражнения для голеностопного сустава. Для улучшения кровообращения и уменьшения отёка больным рекомендуется периодически опускать поврежденную ногу с кровати, придавая ей затем возвышенное положение. Через 3 – 5 дней после травмы разрешается передвигаться в пределах палаты, а затем и отделения с помощью костылей.

Во второй период (после снятия гипса) задачами ЛФК являются: восстановление движений в голеностопном суставе, борьба с отечностью повреждённой ноги, профилактика травматического плоскостопия, развития деформации стопы, разрастания «шпор» (чаще всего пяточных), искривления пальцев. С этой целью сразу же после снятия гипса в обувь вкладывают специально сделанный супинатор.

В занятия наряду с общеразвивающими упражнениями, охватывающими все группы мышц, включают специальные: активные движения пальцами стопы – захватывание мелких предметов, их удержание, движения стопой, тыльное и подошвенное сгибание, супинация и пронация, перекатывание теннисного мяча. Выполняются упражнения в различных вариантах ходьбы: на носках, на пятках, на наружном или внутреннем своде стоп, вперед, спиной, боком, скрестным шагом, в полуприседе и др.; упражнения с опорой на перекладину, на велотренажере.

При переломе лодыжек в любом месте может происходить отек стопы, для борьбы с которым рекомендуется лежать по 10 – 15 мин 3 – 4 раза в день, приподняв ноги под углом 120 – 130° в тазобедренных суставах, после чего выполнять следующие специальные упражнения:

— сокращение четырехглавых мышц бедра (20 – 30 раз). Темп медленный.

Дыхание свободное;

— сгибание и разгибание стоп (10 – 20 раз). Темп медленный.

Дыхание свободное;

— сгибание и разгибание пальцев (10 – 20 раз). Темп медленный.

Дыхание свободное. Пауза 1 – 2 мин;

— сгибание и разгибание пальцев (10 – 20 раз). Темп средний.

Дыхание свободное. Пауза 1 – 2 мин;

— круговые движения стопами (по 10 раз в каждую сторону). Темп средний.

Дыхание свободное;

— сгибание и разгибание стоп с максимальной амплитудой (10 – 20 раз).

Темп средний. Дыхание свободное;

— поочередное сгибание ног к животу (носки «на себя») (10 раз каждой

ногой). Темп средний. Дыхание свободное;

— разведение и сведение носков ног с максимальной ротацией всей ноги

(10 раз). Темп средний. Дыхание свободное;

— поочерёдное поднимание прямых ног до угла 90° в тазобедренных суставах

(носки «на себя») (10 раз каждой ногой). Темп средний. Дыхание свободное;

— сокращение четырехглавых мышц бедра (20 – 30 раз). Темп медленный.

Дыхание свободное;

— поднимание прямой поврежденной ноги до угла 90° в тазобедренном

суставе с одновременным сгибанием и разгибание пальцев и стопы на весу

(10 раз). Темп средний. Дыхание свободное;

— отдых в положении лежа с поднятыми ногами (5 – 10 мин).

Повреждение сухожильно-связочного аппарата голеностопного сустава чаще всего бывает в виде растяжения или разрыва наружной (таранно-малоберцовой) связки и травмы ахиллова сухожилия. Причиной растяжения и разрыва наружной связки обычно является подвертывание стопы, особенно при выполнении опорного прыжка. Растяжение и разрыв наружной связки проявляется припухлостью, околосуставным кровоизлиянием, а при разрыве наружной связки – еще и нарушением устойчивости стопы. При растяжении и разрыве наружной связки накладывают гипсовую повязку «сапожок» от пальцев до верхней трети голени с металлическим стременем. ЛФК проводится по той же схеме, что и при переломе лодыжки, начиная занятия через 2 – 3 дня, когда высохнет «сапожок».

Дата добавления: 2018-10-15; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник