Госпитализация при переломе позвоночника

Перелом позвоночника относят к числу тяжелых патологий. Подвержены развитию травмы пациенты различного возраста, в группу риска входят дети и пожилые люди. Наиболее часто встречаются сочетанные травмы, которые осложняют оказание первой помощи при любом переломе позвоночника.

Причины перелома позвоночника

В основе причин переломов позвоночного столба лежат травматические воздействия. К основным видам травм относят:

- Падения с высоты. Повреждение костных структур возникает при падении с высоты выше собственного роста и приземлении на ягодицы, ноги или голову.

- Инерционное воздействие. «Хлыстовой» механизм травмы наиболее часто возникает во время дорожно—транспортных происшествий. Резкая остановка автомобиля и удержание туловища ремнём безопасности приводит инерционному движению головы вперёд. В результате происходит резкое сгибание шеи с раздавливанием позвонков.

- Сдавление позвоночного столба. Развитие травмы связывают с падением на позвоночник тяжелых предметов с высокой силой. Данные переломы возникают при обрушении зданий или избиении.

Реже в качестве причины выступает остеопороз. Данное прогрессирующее заболевание сопровождается снижением плотности костной ткани.

Внимание! Наиболее часто он развивается у пациентов пожилого возраста.

Реже, сталкиваются с его развитием женщины, которые перенесли операцию по удалению яичников в молодом возрасте без последующей заместительной терапии. Остеопороз приводит к появлению компрессионного перелома на любом отделе позвоночника. Провоцирующим фактором может выступать незначительное падение, легкий удар. Реже компрессионный перелом возникает в покое.

Виды травм позвоночника

К основным видам травм позвоночного столба относят:

- Ушиб или разрыв связочного аппарата. Данный вид травматического воздействия является наиболее легким. Пациент может ощущать болевой синдром и дискомфорт при смене положения тела. Заболевание характеризуется быстрым восстановлением.

- Дисторсию. Надрыв или разрыв связочного аппарата без смещения позвонков приводит к ограничению двигательной подвижности со стороны поражения. Для лечения пациентов назначают физиотерапевтические процедуры или согревающие компрессы. Они позволяют ускорить сращение связок. Дисторсия характеризуется частым рецидивированием.

- Вывих или смещение позвонка. Нарушение целостности позвоночного столба сопровождается разрывом связок и мышц. Данный вид травмы требует проведения оперативного вмешательства, направленного на предотвращение сдавления спинного мозга, а также сосудов и нервных сплетений. Для фиксации используют металлические штифты.

- Перелом позвоночника. Повреждение данного структурного элемента может сопровождаться различными клиническими проявлениями, которые зависят от локализации. Нарушение целостности дуги позвонка приводит к дискомфорту и боли в момент движения. При отсутствии терапии возможно развитие эпилепсии. Временное ограничение двигательной активности происходит при повреждении дуги. Потеря двигательной функции возникает при переломе тела.

- Повреждение спинного мозга с возможным сотрясением, ушибом, контузией или разрывом.

Симптомы перелома позвоночника

Для оказания первой помощи необходимо оценить признаки перелома позвоночника. Это поможет избежать ошибок и предотвратить развитие осложнений. К основным проявлениям заболевания относят:

Для оказания первой помощи необходимо оценить признаки перелома позвоночника. Это поможет избежать ошибок и предотвратить развитие осложнений. К основным проявлениям заболевания относят:

- Развитие болевого синдрома. Боль при повреждении позвоночного столба может локализоваться в непосредственной зоне получения травмы. Нарушение целостности спинного мозга или вовлечение нервных волокон в патологический процесс сопровождается иррадиацией боли на различные участки. Усиление жалоб наблюдается во время движений или при надавливании на позвоночник. Если пациента беспокоит болевой синдром, причиной которого стал перелом позвоночника, первая доврачебная помощь сводится к ограничению двигательной активности.

- Ограничение двигательной активности. Перелом позвоночника может сопровождаться развитием пареза или паралича. Травма грудного или поясничного отдела проявляется нарушением двигательной активности в нижних конечностях. Если в патологический процесс вовлечён шейный или грудной отдел, двигательная активность нарушается в области верхних и нижних конечностей. Обширная травма приводит к полной парализации пациента.

- Внешнюю деформацию позвоночника. На участке травматического воздействия можно выявить деформацию позвоночного столба, припухлость, покраснение, а также отек окружающих тканей. При повреждении сосудов образуется гематома, которая усугубляет клиническую картину за счёт сдавления нервных волокон.

- Неврологическую клинику с онемением, повышением или снижением кожной и температурной чувствительности, а также атрофией мышечных волокон.

Правила оказания первой помощи

Учитывая тяжесть заболевания, вся помощь должна осуществляться незамедлительно с последовательным выполнением всех этапов.

Что необходимо сделать в первую очередь

Оказание первой помощи при возможном переломе позвоночника сводится к:

- Укладыванию пострадавшего на поверхность с ровным и твёрдым покрытием. Стоит учитывать, что все действия при переломе позвоночника должны быть согласованы.

- Вызову бригады скорой медицинской помощи.

- Оценке состояния пострадавшего. Для этого проверяют пульс, дыхание и болевое ощущение. При нарушении работы легких и сердца проводятся реанимационные мероприятия.

- Обездвиживанию пациента.

- Прикладыванию сухого льда или любого холодного предмета к посаженному участку без давления на него.

- Предупреждению аспирации рвотными массами при потере сознания.

Что категорически нельзя делать

На этапе оказания доврачебной помощи необходимо соблюдать основные правила, которые предотвратят осложнения. При переломе позвоночника запрещено:

- Пытаться присаживать пациента.

- Поднимать пострадавшего или придавать ему вертикальное положение различной степени выраженности.

- Отдельно поднимать конечности, тянуть за них или сгибать.

- Поднимать или поворачивать голову. Поворот головы возможет только при рвоте с целью предотвращения аспирации дыхательных путей рвотными массами.

- Самостоятельно пытаться вправить позвоночник.

- Без медицинского назначения давать лекарственные средства, особенно при нарушении сознания пострадавшего.

- Самостоятельно транспортировать пациента в медицинское учреждение.

Специфика оказания первой помощи детям при переломе позвоночника

Дети могут сталкиваться с переломами позвоночника ввиду высокой подвижности и возможной неосмотрительности. Кроме того, костный материал в детском возрасте достаточно хрупкий и легко подвергается повреждению. При этом необходимо отметить, что в данном возрасте процесс выздоровления происходит намного быстрее, а риск последствий минимальный.

К особенностям оказания первой помощи детям относят психологическую помощь и надежную фиксацию с целью предупреждения движений конечностями или подъемов. Для этого необходимо зафиксировать шею пострадавшего с помощью воротника Шанца или подручных средств, а также обездвижить руки и ноги.

Неотложная помощь пожилым людям

Люди в пожилом возрасте могут часто сталкиваться с переломами позвоночника. Это объясняется снижением плотности костной ткани, нарушением подвижности в результате сопутствующих заболеваний, а также нарушением координации.

Люди в пожилом возрасте могут часто сталкиваться с переломами позвоночника. Это объясняется снижением плотности костной ткани, нарушением подвижности в результате сопутствующих заболеваний, а также нарушением координации.

Поэтому, при первых признаках появления перелома у близких родственников необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу. В общественных местах при падении пожилого человека необходимо исключить перелом.

Доврачебная помощь при возможном переломе позвоночника у пациентов в пожилом возрасте не отличается от общих правил.

Возможные последствия неправильных действий

При подозрении на перелом позвоночника важно оказывать только правильные действия, так как ошибки могут привести к тяжелым последствиям для пострадавшего. К основным осложнениям неправильных доврачебных мероприятий относят:

- Деформацию позвонка, спинного мозга или межпозвоночного диска. Последующие неправильное срастание поврежденных частей приводит к нарушению работы опорно—двигательной системы или возможной инвалидности.

- Нарушение передачи нервных импульсов с последующей потерей чувствительности и онемением различной степени выраженности.

- Деформацию позвоночного столба с появлением косметического дефекта.

- Кровопотерю с возможным геморрагическим шоком. Повреждение внутренних органов или крупных сосудов костными отломками приводит к развитию кровотечения, которое возможно остановить только после транспортировки пациента в стационар.

- Длительную иммобилизацию с последующим нарушением работы внутренних органов, мышц, а также центральной нервной системы.

- Разрыв спинного мозга. Нарушение иннервации жизненно—важных структур приводит к перебоям работы сердца и легких.

Отсутствие своевременной помощи заканчивается летальным исходом.

Реанимация пострадавшего

На этапе оказания доврачебной помощи необходимо регулярно контролировать самочувствие пациента с оценкой работы жизненно—важных органов. Для этого проверяют ритмичность сокращения сердца и дыхание. При нарушении сознания, отсутствии дыхания или пульса приступают к оказанию реанимационных мероприятий. Предпочтительно оказывать неотложную помощь двум людям. Это позволит синхронизировать мероприятия и быстрее восстановить самочувствие.

К основным этапам реанимационных действий относят:

- Проверку проходимости дыхательных путей. Для этого обматывают два пальца бинтом или платком, открывают рот пострадавшего и совершают круговые движения в нем. В результате очищается не только ростовая полость, но и освобождаются дыхательные пути.

- Выполнение искусственного дыхания. Рот пациента закрывают марлевой салфеткой. Во время вдоха пациенту зажимают ноздри для увеличения поступления воздуха к легким. Во время пассивного выдоха нос разжимают.

- Непрямой массаж сердца в перерыве между искусственным дыханием. Для этого один из участников располагается сбоку, укладывает руки друг на друга в области сердца. При этом необходимо помнить, что руки нельзя спускать до нижней трети грудины и сгибать в локтевых суставах.

Внимание! Глубина нажатия должна не превышать 3 сантиметров, при меньшей глубине процедура также будет неэффективной.

- Синхронное выполнение дыхания и массажа сердца. На два дыхательных движения приходится 30 нажатий на область сердца. В результате за минуту требуется совершить 100 нажатий и 4 вдоха.

Выполнение реанимации проводится до приезда скорой помощи или появления признаков смерти пациента.

Правила транспортировки при переломе

Транспортировка пациента в лечебное учреждение должна проводиться в максимально короткие сроки. Это объясняется высоким риском развития осложнений, которые часто несут необратимый характер. На догоспитальном этапе требуется соблюдать максимальную статичность для предотвращения смещения позвонков и спинного мозга. Для этого следует объяснить пациенту необходимость занятия неподвижного положения и подобрать материал для транспортировки.

К основным правилам относят:

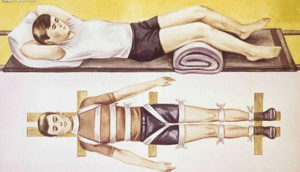

- Осуществление переноса пациента на носилки или подручные средства с помощью нескольких человек. Для этого собирают минимум три человека, чтобы обеспечить максимальную неподвижность приглашают пять или шесть человек для синхронного подъема всех отделов.

- Использование твёрдых предметов для транспортировки. Чтобы предотвратить пробивание позвоночника можно воспользоваться жесткими носилками, дверью или широкими досками. При наличии мягких носилок пострадавшего укладывают на живот.

- Фиксацию шейного отдела и конечностей. Из подручных мягких материалов изготавливают имитацию воротника Шанца, который ограничит двигательную активность в шейном отделе. Верхние и нижние конечности привязывают для ограничения двигательной активности.

Все движения должны быть согласованными с регулярным контролем за самочувствием пациента.

Раннее обращение за медицинской помощью, а также выполнение всех рекомендаций повысит шанс благоприятного исхода заболевания. Ошибки на догоспитальном этапе могут привести к тяжелым последствиям для пациента, среди которых инвалидность или летальный исход.

Источник

Остеопорозом называют заболевание, которое протекает абсолютно незаметно для больного до тех пор, пока не приведет к опасным осложнениям, например, компрессионному перелому позвоночника. При нем кости разрыхляются, становятся ломкими и хрупкими. Это может быть следствием действия как генетических, гормональных, так и алиментарных или лекарственных причин.

остеопороз подвздошной и бедренной кости

остеопороз подвздошной и бедренной кости

Немного об остеопорозе

Иногда остеопороз диагностируется случайно во время спондилографии или рентгенологического исследования. Он является следствием нарушения обмена кальция и фосфора, что приводит к обеднению ими костной ткани и повышению хрупкости позвонков.

Кости сохраняют свою форму благодаря присутствию в них коллагеновых ретикуловых волокон, синтезируемых фибробластами определенного типа. Они связываются между собой содержащими кальций органическими соединениями. Поэтому прочность и твердость костей напрямую зависит от уровня кальция в организме.

Риск развития остеопороза возрастает с возрастом. Чаще от него страдают женщины после наступления менопаузы, поскольку уменьшение уровня эстрогена оказывает непосредственное влияние на анаболические процессы. Пожилые мужчины так же нередко сталкиваются с последствиями этого заболевания, особенно имеющие пристрастие к курению и алкоголю.

Компрессионные переломы позвоночника при остеопорозе наблюдаются у 0,6–1% людей старше 50 лет и у почти 3% старше 75 лет.

Компрессионные переломы позвоночника на фоне остеопороза

При запущенном остеопорозе чтобы получить перелом не нужно прикладывать больших усилий. Кость может внезапно сломаться при подъеме тяжелого предмета, спуске по лестнице и даже при резком движении или поворачивании с одного бока на другой. А если подвергнуться действию травмирующего фактора, например, попасть в аварию или упасть с высоты, вероятность получения одного или нескольких переломов увеличивается в геометрической прогрессии.

При этом именно позвоночник страдает от остеопороза весьма сильно. Он образован 33 позвонками и каждый из них может в любой момент «сплющится» под действием собственно веса тела, если у больного наблюдается тяжелая форма остеопороза. Чаще всего страдают позвонки, несущие наибольшую вертикальную нагрузку: поясничного отдела и 2-х последних грудного отдела.

В таких случаях обычно диагностируют компрессионные переломы. Для них характерно уменьшение высоты тела позвонка. Он как бы сжимается, в результате чего передняя часть приобретает форму клина. Это приводит к изменению естественных прогибов позвоночного столба и возникновению целого ряда симптомов.

В зависимости от тяжести компрессионного перелома различают 3 степени травмы:

- 1 степень – высота позвонка уменьшается менее чем на 30%;

- 2 степень – уменьшение высоты позвонка находится в пределах 30–50%;

- 3 степень – позвонок сплющен более чем на 50%.

Если на фоне остеопороза произошел компрессионный перелом, вероятность получить повторный перелом в течение следующего года составляет 15–25%.

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

Особенности клинической картины при компрессионном переломе позвоночника определяются тем, какой позвонок был поражен. Поэтому у больных могут наблюдаться:

- постоянные боли в области перелома, усиливающиеся в течение суток, при физических нагрузках и способные отдавать в грудную клетку, плечевой пояс, руки, ноги, ягодицы;

- рефлекторное напряжение мышц;

- ограничение подвижности;

- изменение осанки;

- повышенная утомляемость;

- принятие вынужденной позы, попытки уменьшить нагрузку на пораженный позвоночно-двигательный сегмент;

- нарушение работы органов ЖКТ, мочеполовой системы;

- уменьшение роста.

При остеопорозе часто встречаются множественные компрессионные переломы, т. е. травмы 2 и более позвонков. В таких ситуациях наблюдается сочетание симптомов, типичных для повреждения каждого из них.

У пожилых людей иногда компрессионные переломы позвоночника случаются незаметно и не проявляются в дальнейшем. Подобное нельзя назвать положительной особенностью, поскольку с течением времени дефект срастается сам по себе, но формируя неправильную форму и положение позвонка. Это приводит к целому ряду осложнений, среди которых кифотические искривления позвоночника, нарушения осанки, ограничение подвижности и т. д.

В тяжелых случаях вовремя незамеченный компрессионный перелом может осложняться компрессией нервных окончаний и стенозом позвоночного канала, что способно приводить к снижению чувствительности и параличу.

Диагностика компрессионных переломов позвоночника и остеопороза

Диагностика компрессионного перелома – задача травматолога или вертебролога. Изначально врач опрашивает пациента и проводит осмотр. Существует ряд признаков, позволяющих определить наличие поражения позвоночника и предположить перелом одного или нескольких позвонков.

Компрессионные переломы позвоночника диагностируются с помощью рентгена, сделанного в двух проекциях. На полученных снимках так же можно заметить аномальную прозрачность костей, типичную для остеопороза. Более полную картину состояния позвоночника дает только КТ. Если же предполагается повреждение связок, стеноз позвоночного канала, пациентам назначается МРТ.

При наличии неврологической симптоматики может проводиться электромиография, в ходе которой оценивается проводимость нервных импульсов от спинного мозга к конечностям и другим частям тела.

Если предполагается, что причиной компрессионного перелома послужил остеохондроз, проводят ультразвуковую денситометрию. В ходе обследования оценивается скорость прохождения ультразвука через исследуемую кость, что позволяет точно определить ее плотность. Поэтому на основании полученных результатов диагноз опровергается или устанавливается стадия остеопороза.

Лечение компрессионных переломов позвоночника и остеохондроза

При таком диагнозе больным следует обращаться к вертебрологу, который сможет разработать индивидуальную схему лечения и учесть все особенности состояния больного. Неосложненные компрессионные переломы 1 степени обычно лечатся консервативным путем, тогда как для устранения переломов 2 и 3 степени требуется хирургическое вмешательство.

Независимо от выбора тактики лечения, больным назначается медикаментозная терапия, направленная на укрепление костей, разрушенных остеохондрозом. Она включает прием препаратов кальция, терапию ультрафиолетом и специальную диету.

При остеопорозе большое значение отводится диете. Поэтому если при компрессионных переломах позвоночника, возникших при отсутствии этого заболевания, больные могут не столь щепетильно следить за своим питанием, то при диагностировании остеопороза придется соблюдать все рекомендации врача.

Диета при остеопорозе заключается в насыщении рациона продуктами, содержащими в повышенных количествах кальций, фосфор и другие микроэлементы. Это:

- кисломолочные продукты;

- овсяная, гречневая каши;

- бобовые;

- морепродукты и рыба;

- овощи.

Отказаться придется от жирной и высококалорийной пищи, а также от алкоголя, крепкого чая и кофе. Диета дополнит медикаментозное лечение остеопороза и повысит его эффективность.

В большинстве случаев хирургическое лечение компрессионных переломов осуществляется методами чрескожной хирургии. Они отличаются высокой безопасностью и эффективностью, выполняются через точечные проколы мягких тканей и не приводят к образованию существенных косметических недостатков.

В более сложных случаях, когда компрессионный перелом сопровождается развитием нестабильности позвонков или неврологических нарушений применяется транспедикулярная фиксация.

Консервативное лечение компрессионного перелома позвоночника

Первым этапом лечения часто выступает скелетное вытяжение, позволяющее увеличить расстояние между позвонками, что способствует нормализации положения сдавленного позвонка. Сразу же после этого позвоночник фиксируют с помощью гипсовой повязки, ортопедического корсета или реклинатора.

Первое время пациент должен придерживаться строгого постельного режима, причем матрас заменяют жестким щитом или устанавливают специальный ортопедический матрас с высокой степенью жесткости. Все это время больной принимает индивидуально подобранные лекарственные средства, а затем ему назначается ЛФК и физиотерапия.

Медикаментозная терапия

Первоначальной задачей медикаментозного лечения является устранение болевого синдрома. С этой целью пациенту вводятся обезболивающие средства и выполняются новокаиновые блокады. В отдельных случаях боли настолько сильные, что для их купирования применяются наркотические обезболивающие.

При переломах позвоночника, случившихся на фоне остеохондроза, боли часто становятся хроническими и с ними не всегда удается справиться современными обезболивающими средствами.

Также пациентам назначаются:

- кортикостероиды – предназначены для купирования выраженного воспалительного процесса;

- антибиотики – используются при развитии или высоком риске развития инфекционных осложнений, пневмонии и других заболеваний, часто возникающих у лежачих больных;

- иммуномодуляторы – способствуют укреплению иммунитета и естественных защитных сил организма;

- хондропротекторы – препараты, обещающие улучшить течение регенеративных процессов;

- препараты кальция, фосфора, витамина D – способствуют укреплению костной ткани, скорейшему сращиванию перелома и уменьшению риска его повторного появления.

Для каждого пациента препараты подбираются отдельно на основании его состояния. Также индивидуально рассчитывается продолжительность их приема.

ЛФК

Лечебная физкультура – обязательная составляющая консервативного лечения и последующей реабилитации. Буквально, с первых дней лечения назначается дыхательная гимнастика, которая помогает поддерживать тонус мышц. Все упражнения выполняются под наблюдением специалиста с постепенно увеличивающейся интенсивностью.

Затем переходят к активным упражнениям в положении лежа. Еще немного позже к ходьбе и выполнению упражнений из вертикального положения. На каждом этапе нагрузка и продолжительность занятий наращивается постепенно с учетом особенностей физической подготовки больного, характера имеющейся травмы и особенностей восстановления.

Регулярные занятия ЛФК помогают сохранить тонус мышц, разрабатывают суставы и позволяют избежать застойных явлений. Они являются профилактикой пролежней и активизируют всасывание кальция из пищи и получаемых препаратов, что крайне важно при остеопорозе.

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры способствуют скорейшей регенерации позвонков, уменьшают отечность, боли и активизируют обмен веществ в области воздействия. Как правило, больным назначается 10–12 сеансов:

- УФО;

- УВЧ;

- ультразвуковой терапии;

- рефлексотерапии;

- электрофореза с препаратами кальция и фосфора;

- парафиновых и озокеритовых обертываний и пр.

Изначально процедуры проводят через гипс или корсет, но впоследствии переходят к оказанию прямого воздействия. Продолжительность каждого сеанса физического воздействия колеблется от 10 до 15 минут.

Практически одновременно с физиотерапией начинают проводить массаж. Изначально зону поражения вовсе не задействуют, а работают с конечностями и другими частями тела. Но по мере восстановления специалист начинает осторожно прорабатывать мышцы в проекции пораженного позвонка, что усиливает их тонус, способствует восстановлению гибкости позвоночника и уменьшению болей.

Хирургическое лечение компрессионного перелома позвоночника

Проведение операции показано при:

- компрессионных переломах 2 и 3 степени;

- отсутствии эффекта от консервативного лечения;

- нестабильности позвоночника;

- образовании острых осколков;

- поражении нервных корешков или спинного мозга.

Вертебропластика

Вертебропластика – простая в выполнении, безопасная чрескожная операция, отличающаяся высокой эффективностью. Она подразумевает наполнение тела сломанного позвонка специальным композитным составом, названным костным цементом, который быстро затвердевает и обеспечивает позвонку высокую прочность и устранение риска его перелома в дальнейшем.

Сегодня вертебропластика, несмотря на все свои достоинства, наиболее часто применяется именно для лечения компрессионных переломов, возникших на фоне остеопороза.

Операция выполняется под местной анестезией и заключается во введении пункционной иглы в тело позвонка под рентген-контролем. Затем готовят костный цемент и нагнетают его через иглу в позвонок.

Поскольку в состав композитного материала входит рентген-контрастное соединение, нейрохирург может четко контролировать количество введенного костного цемента и степень наполнения позвонка. Состав затвердевает в течение 10 минут, после чего иглу удаляют, а место ее введения закрывают стерильной повязкой.

Используемый костный цемент полностью биосовместим и обладает необходимой вязкостью для предотвращения его вытекания за пределы поврежденного позвонка. Именно это является основной опасностью операции, поскольку застывшие твердые конгломераты могут вызывать компрессию нервов и стеноз позвоночного канала. Но при должной квалификации нейрохирурга подобных осложнений удается избежать. Они наблюдаются только в 3% случаев и обычно устраняются посредством медикаментозной терапии.

Но процедура может быть проведена только при компрессионных переломах с уменьшением высоты позвонка менее чем на 70%. В остальных случаях показана кифопластика.

Кифопластика

Эта чрескожная операция полностью аналогична вертебропластике за одним исключением – перед введением костного цементы в позвоночник внедряют специальный баллон. Посредством заполнения его физиологическим раствором удается восстановить нормальные размеры позвонка и только после этого наполнить его костным цементом и тем самым зафиксировать в нужном состоянии.

Подобное дает существенные преимущества:

- возможность проведения при снижении высоты позвонка более чем на 70%;

- уменьшение риска вытекания цемента за пределы позвонка;

- возможность устранения кифотической деформации позвоночника.

Кифопластика проводится под общим наркозом, поэтому она требует более серьезной подготовки и при тяжелых заболеваниях сердца, почек и некоторых других не может выполняться в силу обусловленных ими высоких интраоперационных рисков.

Транспедикулярная фиксация

Методика транспедикулярной фиксации применяется в осложненных случаях. Она показана при сдавливании нервных корешков или стенозе позвоночного канала фрагментами позвонка, а также развитии нестабильности позвоночника.

Операция более травматичная, чем предыдущие, поскольку выполняется через классический разрез. Но она дает нейрохирургу возможность визуально оценить состояние позвонка, освободить зажатые его частями нервы и устранить риск повреждения спинного мозга.

Хирургическое вмешательство проводится под общим наркозом и подразумевает оголение остистых отростков и дуг позвонков с последующей установкой титановых винтов и пружинистых штанг, которые формируют единую конструкцию. Каждый позвонок имеет суставные и поперечные отростки. Винты монтируются строго в точку их пересечения после просверливания отверстия специальным зондом.

Как только все винты будут установлены, в присутствующие в их головках отверстия вводятся штанги, соединяя конструкцию воедино и обеспечивая равномерное распределение нагрузки при физической активности на все ее составляющие. Поскольку титан является высокопрочным и при этом инертным металлом, такие конструкции способны служить пациентам до конца жизни и не вызывать никаких осложнений.

Реабилитация

Компрессионные переломы позвоночника, особенно возникшие на фоне остеопороза, являются серьезными травмами, которые требуют комплексной реабилитации, независимо от характера проводимого лечения. В легких случаях больные полностью восстанавливаются через 6 месяцев, но в тяжелых случаях реабилитационный период может растянуться до 1,5 и более лет.

Если имела место травма спинного мозга и нервных корешков, иногда не удается добиться полноценного восстановления или человек остается инвалидом.

В течение реабилитационного периода пациентам может быть показано продолжение медикаментозной терапии, направленной на повышение уровня кальция в организме, ЛФК, а также физиотерапия. Важно избегать серьезных физических нагрузок, резких движений и много отдыхать.

Регулярные занятия ЛФК помогают укрепить мышечный корсет, который служит поддержкой позвоночнику. Это не только позволит избежать появления болей после травмы, но и является профилактикой новых компрессионных переломов, ведь остеохондроз не исчезает спонтанно. Также упражнения способствуют восстановлению прежней подвижности и гибкости позвоночника, поэтому, чем более ответственно больной относится к своему здоровью, тем быстрее он возвращается к нормальному состоянию и восстанавливает былую трудоспособность.

Величина нагрузки для каждого больного подбирается индивидуально. Первые занятия проводятся под контролем специалиста, и только если он видит, что пациент освоил методику выполнения всех упражнений, разрешает заниматься дома самостоятельно.

Параллельно с занятиями ЛФК проводятся курсы физиотерапии. Обычно пациентам назначается УФО, электрофорез и массаж.

По окончании реабилитации больным настоятельно рекомендуют санаторно-курортное лечение, причем неоднократное. Поскольку полностью решить проблему остеопороза, особенно у людей пожилого возраста, невозможно, регулярное пребывание под контролем специалистов и получение профилактического лечения позволяет избежать компрессионных переломов и связанных с ними осложнений в дальнейшем.

Возможные осложнения

Основная опасность компрессионных переломов при остеопорозе кроется в слабости их проявления. Поэтому больные не всегда своевременно обращаются за медицинской помощью. Это приводит к деформации позвоночного столба, развитию неврологических осложнений, даже если изначально перелом был неосложненным.

Подобное может провоцировать:

- сегментарную нестабильность позвонков;

- кифотическую деформацию (образование горба);

- сколиоз;

- радикулит;

- стойкие двигательные нарушения, вплоть до паралича;

- остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;

- образование костноструктурных мозолей;

- нарушение работы внутренних органов, в частности ЖКТ и мочеполовой системы.

Таким образом, от быстроты начала лечения во многом зависит исход компрессионного перелома. При 1 степени травмы больные имеют все шансы на полное и быстрое восстановление. Но при компрессионных переломах 2 и 3 степени существует высокая вероятность сохранения хронических болей и остаточной неврологической симптоматики.

Источник