Импрессионный перелом головки плечевой кости

В теле человека плечевой сустав имеет наибольшую амплитуду движений в сравнении с другими суставными сочленениями. Однако особенности строения данного сустава обуславливают высокую вероятность возникновения относительной нестабильности, а также вывихов и подвывихов.

Далее поговорим о повреждении Хилл-Сакса плечевого сустава, являющимся одним из последствий вывиха плеча.

Что такое повреждение Хилл-Сакса

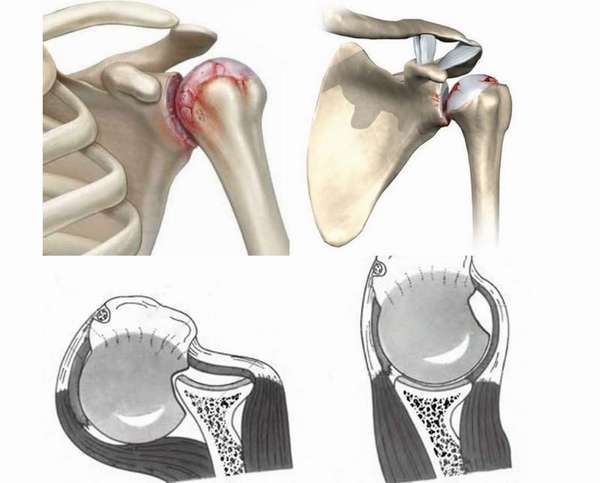

Повреждение либо субхондральный перелом Хилл-Сакса —, дефект головки плечевой кости, являющийся последствием вывиха плеча.

Справка. В переводе с греческого субхондральный означает «находящийся под хрящом».

Собственно под хрящевой тканью находится субхондральная кость, которая для хряща является опорой. Именно эта кость и хрящ подвергаются поражению.

Во время травмирования происходит ограниченный вдавленный (импрессионный) перелом головки кости плеча. Механизм повреждения заключается в следующем: из-за травматического воздействия головка кости перекатывается через острый край суставной впадины лопатки.

Если дефект обширный, то в дальнейшем он может способствовать рецидивирующей нестабильности плеча в положении отведения и вращения руки.

Справка. Данное явление впервые описали американские врачи Хилл и Сакс в 1940 году.

В результате анатомических исследований плеча при вывихах, врачи пришли к таким выводам:

- При данном травмировании зачастую происходит импрессионный перелом головки кости.

- Длительное нахождение кости в неестественном положении способствует увеличению дефекта.

- При повторных вывихах наблюдается увеличение дефекта.

Импрессионный перелом Хилл-Сакса является самым частым дефектом при заднем вывихе. Согласно статистике он возникает в 86% случаев.

Выраженность патологического состояния зависит от тяжести травматического воздействия, а также времени, прошедшего с момента травматизации.

Симптомы

Патологическое явление имеет характерную клиническую картину, которой свойственны следующие симптомы:

- болевой синдром из-за разрыва мягких тканей, связок, капсульного поражения либо отрыва фрагментов хрящевого валика,

- деформация в области плечевого сустава,

- нарушения чувствительности кисти, предплечья, плеча вследствие компрессии нервных волокон смещенной костью,

- отечность, воспаление тканей,

- скованность, поскольку из-за смещенной кости уменьшается естественная амплитуда движений.

Подобные проявления являются серьезными и требуют немедленного посещения специалиста.

Диагностика

Повреждение Хилл-Сакса и прочие разновидности травм, касающиеся вывиха плеча, диагностируются только врачом во время медицинского осмотра.

Также могут использоваться следующие диагностические методики:

- КТ,

- рентгенография,

- МРТ в разной проекции.

Диагностика необходима для уточнения тяжести, характера патологии и определения тактики терапии.

Лечение

Лечение повреждения головки плеча Хилл-Сакса заключается в восстановлении целостности структуры.

С этой целью применяются различные методики оперативного вмешательства:

- метод рефиксации,

- метод артроскопического шва,

- метод открытого реконструктивного укрепления.

В зависимости от ситуации специалист может комбинировать данные способы оперативного лечения.

При значительном повреждении может быть назначен открытый способ хирургического вмешательства под общим наркозом.

Результат операции —, эффективная стабилизация сустава, восстановление структуры и необходимого объема движений.

После оперативного вмешательства пациент должен обязательно пройти реабилитацию, которая включает:

- Ограничение физической активности в первые несколько недель после операции.

- Обязательное ношение иммобилизирующей повязки либо ортеза.

- После снятия жесткой иммобилизирующей повязки желательно еще некоторое время носить мягкую поддерживающую повязку.

После снятия повязки назначаются различные физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, лазеротерапия, озокерит, электростимуляция) для лучшего и скорейшего заживления, а также ЛФК для разработки сустава.

При необходимости назначаются обезболивающие медикаменты, поскольку разработка сустава может сопровождаться болезненностью.

Справка. Период восстановления может занять от 3 до 6 месяцев, что зависит от тяжести повреждения.

Заключение

Любая травма может повлечь за собой различные неприятные последствия, особенно это касается вывихов. Поэтому при травмировании следует немедленно обращаться в медицинское учреждение, ведь чем раньше будет оказана помощь, тем быстрее пострадавший оправится от травмы.

Источник

Особенностью повреждения проксимального эпифиза является фактор дробления или сплющивания под интенсивным давлением, вследствие сильного удара. Травма встречается нечасто, но представляет собой серьезную внутрисуставную патологию — перелом головки плеча. В большей степени ей подвержены пожилые люди.

Механизм травмы

Надбугорковый перелом часто образуется вследствие автодорожных происшествий, как сопутствующее повреждение в сочетании с переломами шейки плеча.

Провоцирует травму падение, при котором отведенная рука в опоре приводит к деформации или множественным переломам головки плечевой кости.

Существуют дополнительные факторы риска:

- прыжки в воду с высоты;

- производственные происшествия;

- спортивные повреждения вследствие физического давления на плечевой сустав;

- активный отдых с экстремальными занятиями (катание на роликах, коньках, прыжки с парашютом и др.).

Внутрисуставной перелом головки плечевой кости возникает у лиц с остеопорозом вследствие ударов даже небольшой механической силы.

Классификация

Согласно предложенной полвека назад классификации, принято различать основные фрагменты для определения характера травмы головки кости:

- диафиз;

- малый бугорок;

- большой бугорок;

- суставной фрагмент.

К смещениям отломков относят наклоны под углом более 45°, сдвиги на расстояние свыше 1 см. Тяжесть травмы возрастает при переломах 2−4 фрагментов. Сложность закрытого вправления существенно возрастает с увеличением отломков и костных сдвигов. Особое место занимают переломовывихи, отделение головки плеча.

В разнообразии переломов различают формы:

- закрытые — поверхностные ткани без повреждений;

- открытые — нарушена целостность кожного покрова, подкожных тканей.

Перелом плечевой головки у детей имеет особенности на каждом возрастном этапе:

- до 5 лет — переломы (Салтера-Харриса I типа, отрыв эпифиза) являются следствием родовых патологий, фактов насилия;

- 5−10 лет — метафизарные переломы вследствие утончения в период роста кортикального слоя по причине быстрого роста;

- старше 11 лет — переломы Салтера-Харриса II типа.

Правильная репозиция костей в период созревания скелета очень важна для профилактики последующих нарушений.

Перелом Хилл Сакса головки плечевой кости возникает вследствие травматической нестабильности после вывихов, других повреждений сустава. В группе риска данной патологии находятся лица преклонного возраста. Перелом головки плечевой кости у пожилых людей с несвоевременным лечением приводит к инвалидности.

Симптомы

Выраженным проявлением перелома головки плеча является резкая боль, ограничения в первой фазе движения плечом.

Другие признаки повреждения:

- крепитация;

- нарушение округлости плечевой области;

- укорочение плеча, нарушение оси;

- появление гематомы;

- парестезия;

- отечность поврежденной области.

Сдавливание сосудисто-нервных пучков приводит к распространению экхимозов (синяков) на дистальную область руки, грудную клетку.

Первая помощь и диагностика

Предупреждение травматического шока — важное мероприятие при оказании первой помощи для избежания многочисленных осложнений. Купирование боли проводят приемом анальгетиков, внутримышечными уколами анестетиков (без наркотических средств).

Излишние движения пострадавшего могут стать причиной усугубления повреждения. Место перелома важно обездвижить подручными средствами, по возможности специальной шиной для транспортной иммобилизации.

В процедурах диагностики проводят оценку нервно-мышечного состояния, капиллярного кровоснабжения, сохранность функций плечевого сустава. Переломы головки плечевой кости чаще всего сопровождаются повреждениями шейки плеча.

Назначают специальные аппаратные исследования:

- рентгенографию в нескольких проекциях (переднезаднем, аксиальном направлениях) для оценки сдвигов бугорков, анатомического положения суставной ямки, нахождения головки плеча;

- компьютерную томографию для оценки положения головки относительно суставной ямки, целостности сумки плечевого сустава;

- магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки дефектов Банкарта, Хилл Сакса, при повреждении мягких тканей.

Врач формирует объективную картину на основе клинических симптомов, аппаратных данных. Переломы и вывихи головки плечевой кости подлежат эффективному лечению при условии своевременной диагностики, первой помощи.

Особенности лечения

Врач-травматолог выбирает консервативный или оперативный метод лечения, соответствующий виду травмы, степени отклонения костных фрагментов, возрасту пострадавшего.

Хирургический метод обходится дороже, но эффективность восстановления функциональных ресурсов выше, чем в случае консервативных решений.

Репозиция без оперативного вмешательства проводится вручную либо с применением специального аппарата, если диагностированы смещенные отломки плеча. Проводят вытяжение по длине плечевой кости, после чего конечность располагают в положение с боковым отведением на 45−80°. Закрытое вправление выполняют с процедурой седации с сохраненным сознанием. Последующая иммобилизация посредством гипсовой повязки позволяет сохранить анатомически правильное положение сустава.

Неоперативное лечение перелома головки плеча эффективно при условиях:

- одной — двух осколочных частей;

- отсутствия или минимального смещения фрагментов кости;

- вправления под контролем хирурга-ортопеда;

- проверки стабильности участка для профилактики повторного смещения.

Вколоченный, или импрессионный перелом головки плечевой кости (повреждение Хилл Сакса), наступает вследствие вдавливания в костную ткань. Травма опасна плечевым сплетением. Как и прочие виды повреждений, нуждается в тщательной диагностике и длительном лечении.

Лечение перелома головки плечевой кости оперативным путем назначают в случаях:

- неадекватной закрытой репозиции;

- смещения отломков под значительным углом;

- повреждении нервных структур, сосудов;

- при разъединении отломков на значительное расстояние;

- наличии 3−4 и более фрагментов кости;

- мелких отломков, сложных для ручной репозиции.

Осложненные формы травм также подлежат оперативному лечению. Так, перелом головчатого возвышения плечевой кости зачастую сочетается с повреждением головки.

Хирургическое вмешательство проводят под общим наркозом пациента. За правильной репозицией следует остеосинтез — стабильная фиксация отломков с помощью специальных пластин, спиц, интрамедуллярным способом через введение стержня в кость.

Перелом большой головки плечевой кости с трехфрагментарным расколом кости после оперативного лечения имеет благоприятный прогноз. Многооскольчатые травмы, раздробленность сустава провоцируют развитие некроза, требуют проведение эндопротезирования — замены плечевых структур имплантами. В зависимости от здоровья, возраста пациента, индивидуальных особенностей решение врач принимает индивидуально.

Перелом головки правой плечевой кости подлежит лечению на тех же условиях, что и левой стороны.

Реабилитация

Восстановление поврежденного плеча требует комплексного подхода.

Реабилитационный период включает обязательные процедуры:

- массажа;

- лечебной физкультуры;

- физиотерапии.

Ношение ортеза в начале периода разработки конечности помогает сохранять правильное положение плеча, разгружает суставы, мышцы.

Сеансы массажа дают возможность:

- усилить кровообращение в плече;

- вернуть мышцам эластичность.

Массажные процедуры проводят параллельно с занятиями ЛФК.

Задачи физических упражнений:

- ускорить обмен веществ;

- укрепить мышечный тонус;

- вернуть подвижность суставу.

Чередование пассивных и активных нагрузок, последовательность выполнения позволяет включать в работу все структуры плечевого корпуса.

Выбор самых эффективных способов реабилитации без последующих осложнений для больного основан на точной диагностике,

Физиотерапевтические процедуры помогают ускорить восстановительные процессы после травмы:

- снять болевые ощущения;

- стимулировать регенеративные процессы;

- устранять воспалительные процессы.

В спектре физиотерапии:

- УВЧ;

- озокерит;

- бальнеотерапия;

- электрофорез и другие процедуры.

Системный подход в лечении и реабилитации после перелома головки плеча позволяет возвратить утраченные функции, забыть о сложном периоде травмы.

О разработке руки в период восстановления можно узнать на видео

Источник

Перелом хирургической шейки плеча: реабилитация и лечение

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день…

Читать далее »

Перелом плечевого и лучезапястного сустава – это весьма распространенная травма, которая может возникнуть у молодых и у пожилых людей.

Анатомическое строение плечевой кости подразумевает три отдела:

- Хирургическая шейка и головка плечевой кости – они располагаются в суставной сумке и служат составным элементом для верхней части сустава плеча. Перелом в этой зоне зачастую происходит в области бугорка и хирургической шейки плеча.

- Мыщелковая зона или дистальная часть – соединяет предплечье с локтем. Переломы, происходящие в нижней части руки, их называют чрезмыщелковыми.

- Тело плечевой кости, которое еще называют диафизом плеча. Это самая длинная часть кости плеча.

Самым распространенным является перелом хирургической шейки плеча и соединительных частей головки, а именно, большого бугорка. Повреждения головки и мыщелковой зоны относят к внутрисуставным травмам. Более того, вместе с костью плеча часто повреждаются нервы, плечевая артерия и мышечная система плеча.

Симптомы перелома плечевого сустава

К признакам перелома шейки плечевой кости относят:

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют СустаЛайф. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

- укорочение плеча;

- болевые ощущения в месте повреждения;

- кровоподтек, отечность в области травмы;

- деформирование плеча, если перелом со смещением;

- ограничение двигательной функции сустава;

- крепитация в области травмы (при пальпации можно нащупать треск осколков кости).

В некоторых случаях при вколоченных переломах, когда один костный отломок вколачивается в другой, вследствие чего получается крепкая фиксация, боль и прочие признаки часто выражены слабо. Поэтому человек, получивший такую травму, может еще пару дней не обращать на нее внимание.

Переломы шейки кости плеча, как и повреждение лучезапястного сустава, зачастую закрытые. Они часто осложняются повреждением нервов, что проявляется в нарушении чувствительности в области кисти и затруднительных движениях в пальцах и кисти.

Переломы шейки кости плеча, как и повреждение лучезапястного сустава, зачастую закрытые. Они часто осложняются повреждением нервов, что проявляется в нарушении чувствительности в области кисти и затруднительных движениях в пальцах и кисти.

Признаки перелома большого бугорка заключаются в болевых ощущениях над суставом плеча и хрусте в зоне повреждения при пальпации. При этом сустав практически не опухает, а визуальных проявлений деформации нет.

Также наблюдается ограниченная подвижность, особенно, если отвести плечо в сторону. Причем отведение часто отсутствует полностью, что свидетельствует о травмировании сухожилий надкостной мышцы.

При этом сосуды и нервы при таком типе перелома повреждаются нечасто. Как правило, травмируется надкостная мышца, после чего может произойти внезапное нарушение двигательной функции плеча.

Проявления перелома диафиза кости плеча заключаются в крепитации обломков, сильной боли и ограниченной подвижности в области локтевого и плечевого сустава. Также возникают такие симптомы, как укорочение конечности, кровоподтек, отечность и выраженное деформирование в случае смещения.

Для такого вида повреждений плечевого сустава, как и лучезапястного сведения, характерно травма сосудистой и нервной системы. Если затрагиваются нервы, то это отражается на двигательных возможностях пальцев, нарушении чувствительности и проявляется свисанием кисти.

К признакам чрезмыщелковых переломов относят:

- возникновение хруста обломков, если ощупывать поврежденную руку;

- болевой синдром в области предплечья и локтевого сустава;

- при смещении происходит деформация;

- отечность локтевого сустава;

- ограничение подвижности локтя.

Если происходят чрезмыщелкоые переломы, тогда часто затрагивается плечевая артерия, что заканчивается гангреной руки. Главный признак травмирования артерии заключается в отсутствии пульса в области предплечья, где обычно он должен прощупываться.

Однако, переломы верхней части плеча следует уметь различать с ушибами, вывихами плеча и повреждениями локтевого и лучезапястного сустава.

Лечение

Выделяют 3 способа терапии переломов плечевого и лучезапястного сустава:

- консервативная;

- скелетное вытяжение;

- хирургическая.

Простые переломы плеча и смещенные повреждения сустава исправляют с помощью одномоментной репозиции, то есть вправления. Лечение производится посредством наложения гипса, повязок либо специальных фиксирующих шин.

Простые переломы плеча и смещенные повреждения сустава исправляют с помощью одномоментной репозиции, то есть вправления. Лечение производится посредством наложения гипса, повязок либо специальных фиксирующих шин.

Лечение повреждений большого бугорка кости плеча, как правило, осуществляется с помощью накладывания гипсовой повязки. В качестве дополнительной терапии используется отводящая шина, препятствующая развитию тугоподвижности в плечевом соединении. Кроме того, шина способствует сращиванию надостной мышцы, которая зачастую повреждается в процессе перелома большого бугорка.

В случае переломов со смещением используется хирургическое лечение, в ходе которого обломок кости закрепляется с помощью винтов либо спиц, удаляющихся после нескольких месяцев терапии. В основном реабилитация длится от 2 до 3 месяцев, а гипсовая иммобилизация продолжается максимум до 6 недель.

В случае перелома хирургической шейки без смещения на больной участок накладывается гипс на 1 месяц, а после поводится восстановление, при котором следует разрабатывать руку. Если повреждение было со смещением и его удалось вправить, тогда лечение с помощью гипсовой иммобилизации затягивается на 6 недель.

Если перелом плечевого сустава, так же, как и лучезапястного, неправильный, тогда осуществляется оперативное вмешательство. Причем такое хирургическое лечение подразумевает фиксацию пластинами.

При переломах большого бугорка и вколоченных повреждениях применяется консервативное лечение, во время которого руку фиксируют на отводящей подушке, если повреждена надкостная мышца, либо по типу косынки. Реабилитация длится 4 недели, причем гипс в таком случае не налаживается.

Затем используется лечебная физкультура и физиотерапевтическое лечение. Продолжительность такой терапии занимается до трех месяцев.

Переломы тела кости плеча без смещения лечатся посредством накладывания гипсовой шины на 2 месяца. Переломы со смещением оперируют, а после руку фиксируют винтами, пластинами либо внутрикостными стержнями.

Затем на 1 – 1.5 месяца накладывается гипс, но, если перелом зафиксирован хорошо, тогда можно обойтись обычной повязкой – косынкой. После устранения гипса наступает восстановление, которое длится до 4 месяцев.

Реабилитация

Наиболее важной составляющей терапии перелома плечевого сустава является реабилитационный процесс. Он состоит из таких важных составляющих, как массаж, физиотерапия и лечебная физкультура. Причем физиотерапевтические процедуры должны проводиться курсами – до 10 процедур по прошествии нескольких недель после получения травмы.

Наиболее важной составляющей терапии перелома плечевого сустава является реабилитационный процесс. Он состоит из таких важных составляющих, как массаж, физиотерапия и лечебная физкультура. Причем физиотерапевтические процедуры должны проводиться курсами – до 10 процедур по прошествии нескольких недель после получения травмы.

Лечебная физкультура должна начинаться уже в первые дни после осуществления медицинского лечения. Так, по прошествии 3 дней с момента повреждения следует начинать делать активные движения, но без чрезмерной нагрузки пальцами больной руки. Также не стоит забывать про здоровую руку, которой тоже нужно делать упражнения.

По прошествии 7 дней после получения травмы или проведения операции нужно изометрически напрягать мышцы плеча. Изометрически – это означает, что упражнение должно выполняться без движения сустава. Но вначале следует потренировать здоровую руку и лишь потом переходить к больной.

Такие упражнения нужно делать не более 10 подходов в день. Для начала хватит 20 напряжений, а затем их количество следует постепенно увеличивать. Такая реабилитация необходима, чтобы мышечная система находилась в тонусе, а кровообращение в плече улучшалось, благодаря чему сращение костных тканей будет быстрым.

Когда повязка будет снята, можно приступать к разработке двигательной функции плечевого, локтевого и лучезапястного сустава.

Болезнь Пертеса тазобедренного сустава: лечение и фото

Болезнь Пертеса (болезнь Пертеса-Легга-Кальве, остеохондропатия головки кости бедра) – это болезнь, во время которой нарушается кровоснабжение бедренной головки с ее дальнейшим асептическим некрозом. Заболевание появляется в детском или подростковом возрасте и считается одной из самых частых остеохондропатий.

Болезнь Пертеса (болезнь Пертеса-Легга-Кальве, остеохондропатия головки кости бедра) – это болезнь, во время которой нарушается кровоснабжение бедренной головки с ее дальнейшим асептическим некрозом. Заболевание появляется в детском или подростковом возрасте и считается одной из самых частых остеохондропатий.

- Что такое болезнь Пертеса у ребенка?

- Факторы и причины появления болезни Пертеса

- Исход и этапы болезни Пертеса

- Симптомы заболевания

- Диагностирование болезни Пертеса

- Как лечить болезнь Пертеса?

Начало болезни происходит постепенно, первые симптомы очень часто являются незамеченными. Появляются незначительные болевые ощущения в суставе, также может быть «подволакивание» ноги или легкое прихрамывание. В дальнейшем болевые симптомы становятся более интенсивными, у ребенка развивается выраженная хромота, формируются контрактуры, появляются слабость и отек мышц конечности. При отсутствии должного лечения возможным исходом болезни является развитие коксартроза и деформация головки. Диагноз устанавливается на основании рентгенологической картины и симптомов. Лечение довольно продолжительное, консервативное. В тяжелых ситуациях проводятся реконструктивные операции.

Что такое болезнь Пертеса у ребенка?

Заболевание Пертеса – это патологический процесс, который характеризуется нарушением кровоснабжения и дальнейшим некрозом бедренной головки. Является довольно распространенной болезнью и составляет приблизительно 18% от общего количества остеохондропатий. Как правило, ребенок начинает страдать в возрасте 4-15 лет. Мальчики подвержены заболеванию в 7 раз чаще девочек, но у девочек есть склонность к более тяжелому прохождению болезни. Может быть двухстороннее или одностороннее поражение.

Факторы и причины появления болезни Пертеса

На сегодняшний день точной причины появления болезни Пертеса не установлено. Есть теория, что это – полиэтиологическая болезнь, в появлении которой определенный фактор играет как изначальная расположенность, так и нарушения обменных процессов, а также действия окружающей среды. Согласно более распространенной гипотезе, болезнь Пертеса чаще всего происходит у детей с миелодисплазией – изначальным недоразвитием поясничного отдела, довольно распространенным заболеванием, которое может никаким образом не проявляться либо стать причиной развития разных ортопедических нарушений.

На сегодняшний день точной причины появления болезни Пертеса не установлено. Есть теория, что это – полиэтиологическая болезнь, в появлении которой определенный фактор играет как изначальная расположенность, так и нарушения обменных процессов, а также действия окружающей среды. Согласно более распространенной гипотезе, болезнь Пертеса чаще всего происходит у детей с миелодисплазией – изначальным недоразвитием поясничного отдела, довольно распространенным заболеванием, которое может никаким образом не проявляться либо стать причиной развития разных ортопедических нарушений.

Во время миелодисплазии подвержена нарушению иннервация тазобедренных суставов, при этом снижается количество сосудов, которые доставляют к тканям сустава кровь. В упрощенном виде это выглядит таким образом: вместо 11-14 крупных вен и артерий в районе бедренной головки у ребенка находится только лишь 3-5 недоразвитых сосуда небольшого размера. Поэтому ткани все время страдают от нехватки кровоснабжения. Свое отрицательное влияние имеет и изменение тонуса сосудов в результате неправильной иннервации.

При относительно неблагоприятных случаях (во время частичного пережатия вен и артерий из-за травмы, воспаления и т.д.) у детей с нормальным количеством сосудов снабжение кровью кости ухудшается, но является достаточным. У детей с миелодисплазией при таких же обстоятельствах кровообращение к бедренной головке полностью прекращается. Из-за отсутствия питательных элементов и кислорода отмирает часть тканей – образуется участок асептического некроза, а именно некроза, развивающегося без симптомов воспаления и микробов.

Считается, что пусковыми моментами в развитии болезни Пертеса являются такие факторы:

-

Транзиторный синовит или воспаление тазобедренного сустава при вирусных или микробных инфекциях (синуситах, ангине, гриппе).

Транзиторный синовит или воспаление тазобедренного сустава при вирусных или микробных инфекциях (синуситах, ангине, гриппе). - Небольшая механическая травма (к примеру, растяжение связок или ушиб во время прыжка с высоты). Иногда травма бывает такой незначительной, что может быть просто незамеченной. Иногда хватает даже неловкого движения.

- Иногда к появлению болезни Пертеса выявляется наследственная расположенность, которая обуславливается склонностью к миелодисплазии и генетическим строением тазобедренного сустава.

- Неправильным обменом фосфора, кальция и иных веществ, участвующих в формировании костей.

- Изменение в переходном возрасте гормонального фона.

Исход и этапы болезни Пертеса

Существует 5 этапов болезни Пертеса:

- Образование очага асептического некроза, прекращение кровоснабжения.

- Вторичный импрессионный или вдавленный перелом головки кости бедра на разрушенном участке.

- Рассасывание некротических тканей, которые сопровождаются укорочением бедренной шейки.

- Разрастание на месте некроза соединительной ткани.

- Сращение перелома, замещение соединительной ткани новой костью.

Исход заболевания у ребенка будет зависеть от расположения участка и величины некроза. При незначительном очаге есть шанс на полное восстановление. При обширном разрушении бедренная головка расщепляется на несколько самостоятельных частей и после сращения может получать неправильную форму: выходить за край впадины сустава, уплощаться, и т.д. Нарушение естественных анатомических соотношений между вертлужной впадиной и головкой в этих случаях является причиной последующих усугублений патологических изменений: быстрого развития тяжелого коксартроза, ограничения опоры и образования контрактур.

Исход заболевания у ребенка будет зависеть от расположения участка и величины некроза. При незначительном очаге есть шанс на полное восстановление. При обширном разрушении бедренная головка расщепляется на несколько самостоятельных частей и после сращения может получать неправильную форму: выходить за край впадины сустава, уплощаться, и т.д. Нарушение естественных анатомических соотношений между вертлужной впадиной и головкой в этих случаях является причиной последующих усугублений патологических изменений: быстрого развития тяжелого коксартроза, ограничения опоры и образования контрактур.

Симптомы заболевания

На первых этапах проявляются тупые неинтенсивные болевые ощущения при ходьбе. Как правило, боли происходят в районе тазобедренного сустава, но иногда боль возможна по всей ноге или в районе коленного сустава. Ребенок начинает немного прихрамывать, подволакивает больную ногу или припадает на нее. Чаще всего в это время клинические симптомы так слабо выражены, что взрослые даже не догадываются обратиться за помощью к врачу, и объясняют признаки заболевания ушибом, последствием инфекционной болезни, повышенной нагрузкой и т.д.

При появлении импрессионного перелома или дальнейшем разрушении головки хромота становится выраженной, болевые ощущения резко усиливаются. Мягкие ткани в районе сустава напухают. Появляется ограничение движений: ребенок не может развернуть ногу наружу, ограничены разгибание, сгибание и вращение в тазобедренном суставе. Ходьба осложняется. В дистальных отделах пораженной конечности отмечаются вегетативные расстройства – стопа бледная и холодная, повышена ее потливость. Вероятно увеличение температуры тела до субфебрильных показателей.

В дальнейшем болевые ощущения становятся не такими интенсивными, восстанавливается опора на ногу, но ограничение движений и хромота могут остаться. В некоторых случаях возможно укорочение конечности. Через время появляется клиника прогрессирующего артроза.

Диагностирование болезни Пертеса

Самым главным исследованием, которое имеет решающих фактор при установке диагноза болезнь Пертеса, считается рентгенография тазобедренного сустава. Во время подозрений на эту болезнь производятся не только снимки в классических проекциях, но и снимки в проекции Лауэнштейна. Рентгенологическая картина будет зависеть от выраженности и этапа заболевания. Есть разные рентгенологические классификации, самыми распространенными из которых считаются классификации Сальтера-Томсона и Кэттерола.

Самым главным исследованием, которое имеет решающих фактор при установке диагноза болезнь Пертеса, считается рентгенография тазобедренного сустава. Во время подозрений на эту болезнь производятся не только снимки в классических проекциях, но и снимки в проекции Лауэнштейна. Рентгенологическая картина будет зависеть от выраженности и этапа заболевания. Есть разные рентгенологические классификации, самыми распространенными из которых считаются классификации Сальтера-Томсона и Кэттерола.

Классификация Кэттерола:

- Первая группа. Рентгенологические симптомы болезни Пертеса неярко выражены. Определяется незначительный дефект в субхондральной или центральной области. Бедренная головка имеет нормальную форму. Линия перелома не определяется, отсутствуют изменения в метафазе.

- Вторая группа. Не нарушены очертания головки, на рентгенограмме заметны склеротические и деструктивные изменения. Определяется формирующийся секвестр, существуют признаки фрагментации головки.

- Третья группа. Головка почти полностью деформирована и поражена. Определяется линия перелома.

- Четвертая группа. Головка полностью поражена. Определяются изменения вертлужной впадины и линия перелома.

Классификация Сальтера-Томсона:

- Первая группа. На рентгенограмме в проекции Лауэнштейна определяется лишь субхондральный перелом.

- Вторая группа. Не изменена наружная граница головки, на всех снимках заметен субхондральный перелом.

- Третья группа. Субхондральный перелом находится на наружной области эпифиза.

- Четвертая группа. Субхондральный перелом полностью находится на всем эпифизе.

При сомнительном диагнозе на первом этапе заболевания иногда делают МРТ тазобедренного сустава для более четкой оценки состояния мягких тканей и кости.

Как лечить болезнь Пертеса?

Дети в период 3-7 лет с неярко выраженными симптомами и наличием небольших изменений на рентгенограммах обязаны наблюдаться у ортопеда, при этом не требуется специальное лечение. В других случаях детей отправляют на лечение в ортопедическое отделение с дальнейшим амбулаторным долечиванием. Консервативное лечение довольно продолжительное, и может длиться не меньше года (приблизительно 3 года, в тяжелых ситуациях до 5 лет). Лечение подразумевает:

-

Применение функциональных кроватей, ортопедических конструкций и гипсовых повязок для предотвращения деформации бедренной головки, наложение скелетного вытяжения.

Применение функциональных кроватей, ортопедических конструкций и гипсовых повязок для предотвращения деформации бедренной головки, наложение скелетного вытяжения. - Абсолютную разгрузку конечности.

- Поддержание тонуса мышц.

- Стимуляция восстановления кости и рассасывающих процессов разрушенных тканей.

- Улучшение кровоснабжения сустава с помощью немедикаментозных и медикаментозных способов.

Пациенты с болезнью Пертеса на протяжении долгого времени являются малоподвижными, что зачастую провоцирует появление лишнего веса и дальнейшим повышением на сустав нагрузки. Потому всем детям, для предотвращения ожирения, назначают специальную диету. Причем питание обязано быть полноценным, обогащенное кальцием, жирорастворимыми витаминами и белками. На протяжении всего времени лечения используют специальные комплексы упражнений и массаж. Во время применения гипсовых повязок и скелетного вытяжения, которые исключают возможность активных движений, производят мышечную электростимуляцию.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют СустаЛайф. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Детям прописывают хондропротекторы и ангиопротекторы в виде внутримышечных инъекций и препаратов для приема вовнутрь. Начиная со второго этапа, пациентов направляют на диатермию, УВЧ, озокерит и грязелечение, электрофорез с кальцием и фосфором. Нагрузка на ногу возможна лишь после рентгенологически доказанного сращения перелома. На 4 этапе детям разрешают проводить активные упражнения, на 5 этапе назначают комплекс ЛФК для восстановления объема движений и мышц в суставе.

Оперативное вмешательство во время болезни Пертеса возможны только в тяжелых случаях (подвывих бедра, развитие выраженной деформации) и только детям, которым больше 7 лет. Как правило, проводят медиализирующую корригирующую остеотомию бедра или по Солтеру ротационную транспозицию вертлужной впадины. В послеоперационное время назначают ЛФК, физиолечение, ангиопротекторы, хондропротекторы и массаж.

Детям, которые перенесли болезнь Пертеса, независимо от тяжести болезни, рекомендовано на протяжении всей жизни не допускать сильных нагрузок на тазобедренный сустав. Запрещены поднятия тяжестей, бег и прыжки. Разрешены езда на велосипеде и плавание. Необходимо периодически заниматься лечебной физкультурой. Нежелательно подбирать работу, которая связана с продолжительным пребыванием на ногах или значительными физическими нагрузками. Требуется периодически проводить восстановительное лечение в условиях санаториев и условиях поликлиник.