Инструменты при переломах костей таза

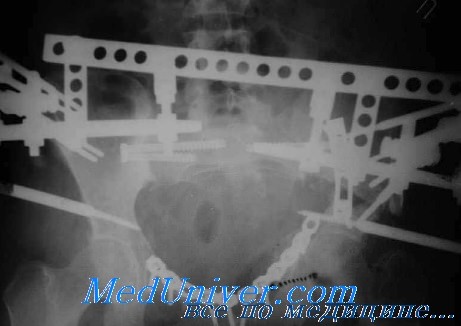

Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

Хотя метод внеочагового остеосинтеза потерпел неудачу при оказании неотложной помощи в реанимационных отделениях травматологических центров, он по-прежнему играет важную роль для временной и окончательной стабилизации многих переломов таза. Понятно, что бандажи не являются единственным методом выбора.

Внешняя фиксация стабилизирует перелом, не вызывая при этом трофических изменений кожи, что характерно при использовании бандажей. Часто она проводится в экстренных ситуациях, когда пострадавший находится на операционном столе и подготовлен к проведению лапаротомии. Внеочаговый остеосинтез позволяет сохранить стабильность таза, пока проводится хирургическое вмешательство в брюшной полости.

Метод можно использовать в качестве окончательной фиксации переднего таза при переломах по типу «открытой книги», при повреждениях с наличием раневой поверхности или другими подобными проявлениями, не позволяющими выполнить внутренний остеосинтез. Некоторые авторы находят наружную фиксацию такой же эффективной, как внутренний остеосинтез, в то время как другие считают такое сравнение недопустимым.

Наружные фиксаторы могут быть использованы как промежуточный этап перед проведением внутреннего остеосинтеза, так как необходимо предотвратить внезапное расхождение таза, а фиксирующие приспособления мешают проведению вмешательства. Иногда трудно предугадать, позволит ли общее состояние пациента, перенести дополнительный стресс, связанный с открытой репозицией перелома. Внеочаговый остеосинтез обеспечивает определенную степень стабильности таза и способствует уменьшению кровопотери при введении фиксаторов.

К сожалению, не при всех переломах таза метод можно использовать как средство долгосрочной фиксации. Подход к проблеме внеочагового остеосинтеза с позиций «damage control» (порядок оказания помощи при повреждениях), позволяет отнести метод внешней фиксации к безопасному и эффективному способу лечения.

В западных институтах используются в основном два вида рам: «реанимационные рамы» и «ганноверские рамы». В реанимационной конструкции используется по три стержня на каждую подвздошную кость. Аппарат может быть очень быстро наложен без рентгенологического контроля. Проблема заключается в том, что кость достаточно тонкая, процесс введения стержня у тучных больных затруднен, а в ряде случаев, когда имеет место значительная степень смещения полутаза, трудно добиться правильного положения стержня.

В отличие от предыдущего варианта, при использовании ганноверской модели требуется по одному стержню на каждую сторону таза. Стержень вводят от передних нижних подвздошных остей по направлению к телу подвздошной кости, как раз над седалищной вырезкой. Стержни проводят через наиболее сильную кость тела, что обеспечивает отличную фиксацию перелома. Мы обычно проводим операцию под рентгеноскопическим контролем.

Независимо от типа несущей конструкции полезно иметь два набора фиксаторов (А-рамы), которые должны соединять стержни так, чтобы при необходимости доступа к брюшной полости расположение стержней можно было легко изменить без нарушения стабильности таза. Необходимо следить за тем, чтобы детали металлической конструкции не соприкасались с кожей, так как после операции у пострадавших с высокоэнергетической травмой часто наблюдается значительный отек мягких тканей.

Для предупреждения контакта зажимов с кожей используются марлевые салфетки. Отрицательными моментами внешней фиксации являются воспаление мягких тканей в местах контакта со стержнем и наличие громоздкой конструкции. Проблема нагноения кожного края вокруг фиксаторов достаточно актуальна. Более того, при возможности, травматологи стараются проводить фиксацию переднего кольца с использованием накостного остеосинтеза с применением пластин и винтов, так как при такой технике достигается более анатомичное сопоставление костных фрагментов по сравнению с наружными фиксаторами.

— Также рекомендуем «Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи»

Оглавление темы «Переломы костей таза»:

- Помощь при тазовом кровотечении. Тактика

- Наружная фиксация при переломе костей таза. TPOD

- Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. Задачи

- Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

- Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи

- Оперативная остановка тазового кровотечения. Тактика

- Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

- Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

- Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

- Техника фиксации костей таза. Методика

Источник

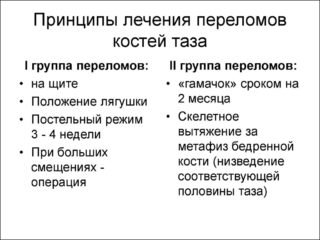

Повреждение целостности костей таза – опасное явление. Тяжесть травмы обусловлена потерей крови, истекающей из отломков и мягких тканей. Из-за сильной боли у пациентов развивается шок. Лечить подобные состояния можно по-разному: многое зависит от характера повреждения, степени смещения отдельных фрагментов, от возраста человека. Лежать в больнице при переломе таза нужно обязательно. На первом этапе больной нуждается в противошоковой терапии.

Методы лечения переломов таза

Существует три варианта терапии:

Существует три варианта терапии:

- консервативное лечение;

- оперативная помощь;

- хирургическое вытяжение.

Выбор тактики зависит от характера и вида повреждений. Важно на первом этапе решить, где произошел перелом, затронул он тазовое кольцо или нет, присутствуют вывихи бедренной кости или отсутствуют. Бывает открытый перелом с нарушением целостности мягких тканей, закрытый с нарушением целостности только кости. Это тоже учитывается при составлении схемы лечения. Многое определяет то, как проходят первые часы после образования опасных повреждений.

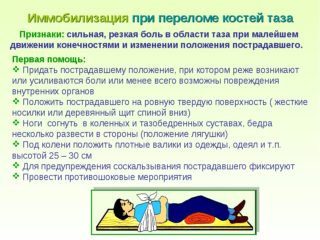

Неотложная помощь

От качества проведения доврачебного содействия иногда зависит жизнь пострадавшего человека. Первым делом важно предотвратить образование травматического шока. Для этого необходимо дать больному любое обезболивающее средство, какое есть в аптечке, а потом аккуратно уложить его на ровную жесткую поверхность: прочную широкую доску, снятую с петель дверь.

От качества проведения доврачебного содействия иногда зависит жизнь пострадавшего человека. Первым делом важно предотвратить образование травматического шока. Для этого необходимо дать больному любое обезболивающее средство, какое есть в аптечке, а потом аккуратно уложить его на ровную жесткую поверхность: прочную широкую доску, снятую с петель дверь.

Если произошел открытый перелом костей таза, нужно остановить кровотечение и обеззаразить рану. Для остановки крови необходимо наложить жгут. Можно использовать тряпки или веревки — перемотать и стянуть ими область ниже травмы. В жгут вставляется бумажка, на которой указана точная дата и время наложения повязки.

Обрабатывать рану антисептическими растворами можно только после остановки крови.

Иммобилизация

Следующий этап неотложных мероприятий – фиксация правильного положения при помощи доски и веревок. Транспортировать больного можно только в позе, напоминающей распластанную лягушку. Для этого необходимо под колени положить большой мягкий валик — сгодятся скомканные одеяла, подушки. Важно чтобы разведенные в сторону колени образовали угол в 140 градусов. Больше никаких действий предпринимать нельзя. Фиксацию тела и транспортировку пострадавшего должна осуществлять бригада скорой помощи. Окружающим людям нужно следить за неподвижностью человека и дожидаться приезда медиков.

Основные лечебные мероприятия начинаются после тщательного обследования и рентгенографии. Она позволяет точно определить характер травмы и ее тип.

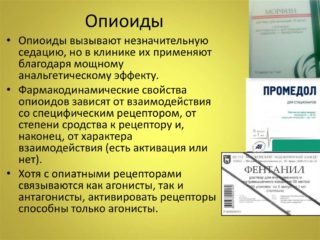

Купирование болевого синдрома

Выраженная боль – неотъемлемая часть процесса заживления. Еще до начала какой бы то ни было терапии ее обязательно нужно устранять. Для этого применяются нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики. После операции при переломе таза могут быть назначены опиоиды. Из-за высокого риска привыкания, как только болевой синдром становится менее выраженным, от наркотических средств следует отказываться. Для облегчения состояния больного используются различные комбинации анальгетиков и НПВП.

Выраженная боль – неотъемлемая часть процесса заживления. Еще до начала какой бы то ни было терапии ее обязательно нужно устранять. Для этого применяются нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики. После операции при переломе таза могут быть назначены опиоиды. Из-за высокого риска привыкания, как только болевой синдром становится менее выраженным, от наркотических средств следует отказываться. Для облегчения состояния больного используются различные комбинации анальгетиков и НПВП.

Восполнение утраченной крови

Небольшие кровопотери возмещаются переливанием. Вводятся замещающие растворы. Данная процедура считается целесообразной в первые сутки после травмы. При массивных кровопотерях сначала производится оперативное вмешательство, в процессе которого перевязываются поврежденные артерии, затем после завершения основных манипуляций производится безотлагательное восполнение утраченного компонента.

Консервативная терапия

Применение данного вида терапии становится оправданным, когда диагностируется легкий, ничем не осложненный перелом. Лечение сводится к длительной иммобилизации больного. Пациент должен в течение трех-четырех месяцев находится в обездвиженном состоянии, лежа на жесткой поверхности. Под колени подкладываются специальные валики. Такая поза наиболее подходит для срастания костей.

Во время постельного режима для предотвращения образования пролежней осуществляется массаж, для предупреждения атрофии мышц применяется разрабатывающая физкультура. Для профилактики тромбозов глубоких вен назначается прием антикоагулянтов — препаратов, снижающих свертываемость крови. Чтобы избежать застойной пневмонии, нужно регулярно выполнять дыхательную гимнастику.

Хирургическое лечение

Если при обследовании больного диагностируется перелом со смещением, назначается хирургическое вытяжение. Во время операции производится скрепление обломков тазовой кости в нужном анатомическом положении при помощи специальной спицы. После применяется система крепления и аппарат с подвешенным грузиком. За счет силы тяжести нужные фрагменты удерживаются в близком к анатомическому положении. Многим пациентам такой способ терапии помогает заметно снизить выраженность болевого синдрома. Лечение повреждения вертлужной впадины производится только с вытяжением без операции.

Если при обследовании больного диагностируется перелом со смещением, назначается хирургическое вытяжение. Во время операции производится скрепление обломков тазовой кости в нужном анатомическом положении при помощи специальной спицы. После применяется система крепления и аппарат с подвешенным грузиком. За счет силы тяжести нужные фрагменты удерживаются в близком к анатомическому положении. Многим пациентам такой способ терапии помогает заметно снизить выраженность болевого синдрома. Лечение повреждения вертлужной впадины производится только с вытяжением без операции.

Если травмы тазовых костей приводят к повреждению внутренних органов, происходит значительное смещение костных фрагментов или травма становится причиной образования многоскольчатых переломов, осуществляется открытая репозиция, во время которой в тело пациента вставляются металлоконструкции: штифты, винты, пластины. Задача врачей – осуществить прочную фиксацию травмированного участка.

Длительность такого лечения перелома костей таза определить сложно. Время восстановления во многом зависит от возраста пациента, его общего состояния, вида перелома и количества сломанных фрагментов. Обычно при благоприятном стечении обстоятельств период обездвиживания заканчивается через четыре месяца, после начинается процесс реабилитации. Необходимые для этого процедуры назначаются в строго индивидуальном порядке. В стандартную схему обычно входит:

- лечебная физкультура;

- разрабатывающий массаж;

- физиотерапия.

Выполнение реабилитационного комплекса упражнений помогает предотвратить развитие анкилоза и контрактур, поддержать мышцы в тонусе. Массаж усиливает кровообращение, обеспечивает поставку питательных веществ к поврежденным тканям. Процедуры физиотерапии (электрофорез, воздействие магнитным полем) усиливают обменные процессы, стимулируют выработку коллагена, ускоряют заживление.

Больному в восстановительный период обязательно назначают медицинские препараты, способствующие укреплению костей. Врачи рекомендуют придерживаться диеты, способной восполнять запасы кальция.

Последствия и осложнения травмы

При несвоевременном лечении или неправильном подходе к реабилитации могут развиться нежелательные патологические процессы:

При несвоевременном лечении или неправильном подходе к реабилитации могут развиться нежелательные патологические процессы:

- атрофируются мышцы ног;

- появляется хроническая боль в месте травмы;

- меняется походка: формируется хромота;

- утрачивается работоспособность тазобедренного сустава;

- развивается остеомиелит;

- нарушаются функции органов, расположенных в малом тазу;

- формируется воспалительный процесс;

- возникает полный или частичный паралич.

Предотвратить нежелательные осложнения помогает правильно оказанная неотложная помощь и строгое соблюдение в процессе терапии всех рекомендаций лечащего врача.

Прогноз лечения

При благоприятном прогнозе трудоспособность восстанавливается через шесть месяцев, иногда процесс затягивается до года. Бывают случаи, когда пациент остается инвалидом.

Стабильные переломы срастаются хорошо. Нестабильные травмы могут стать причиной массивного кровотечения, повреждения внутренних органов. Лечение таких состояний обычно затягивается на долгие месяцы. Если в результате перелома были повреждены мышцы, скорее всего, у человека останется хромота. На восстановление силы мышечного аппарата уходят годы. Повреждение нервов приводит к формированию длительного болевого синдрома, способного спровоцировать нарушение походки, расстройство сексуальной функции.

Сроки лечения при переломе тазовой кости в пожилом возрасте зависят от общего состояния пациента. У многих стариков организм к этому времени растрачивает все свои ресурсы: резервы регенерации ограничены, кости срастаются плохо, длительное обездвиживание приводит к потере двигательных функций.

Источник

17.11.2015

17.11.2015

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЖНЕВОГО АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Повреждения таза можно отнести к одному из самых тяжелых типов травмы опорно-двигательного аппарата, прежде всего потому, что они чаще, чем другие, сопровождаются смертельным исходом, длительной нетрудоспособностью, инвалидностью .

Повреждения таза можно отнести к одному из самых тяжелых типов травмы опорно-двигательного аппарата прежде всего потому, что они чаще, чем другие, сопровождаются смертельным исходом, длительной нетрудоспособностью, инвалидностью.

Причина этого кроется в анатомическом строении таза и заключенных в нем органов. Тяжесть травмы таза определяется выраженным болевым синдромом, массивной кровопотерей и травматическим шоком.

По сводным статистическим данным, выход на инвалидность после травмы таза составляет 3% общего числа освидетельствованных по поводу политравмы.

После консервативного лечения стойкую инвалидность имеют 22–66,7% пострадавших, что почти в 3 раза превышает этот показатель у оперированных больных. Летальность при повреждениях таза составляет 10–46,3%, особенно она высока в группе больных с сочетанной травмой — до 50 %.

Современные достижения в решении этой сложной многосторонней проблемы неразрывно связаны с вопросами, касающимися совершенствования диагностики, тактики, методов и средств хирургического лечения тяжелых травм таза.

Использование в последние десятилетия использование информативных лучевых методов, рентгенологическое исследование, компьютерной томографии, в диагностике переломов таза позволило снизить долю диагностических ошибок до 23,68%.

Прогресс при оказании помощи данной категории больных в определенной степени достигнут благодаря многочисленным исследованиям вопросов политравмы, травматического шока, результатом чего стало внедрение в практику унифицированных шкал оценки тяжести состояния больного, тактических схем лечебно-диагностических мероприятий, в соответствии с которыми лечебные мероприятия при переломах таза

относятся к разряду первоочередных. Улучшению результатов лечения в значительной мере способствовало осмысление эффекта ранней наружной фиксации нестабильных переломов костей таза. На сегодняшний день большинство специалистов признают, что фиксация обладает противошоковым действием, обеспечивает профилактику гипостатических осложнений и хороший функциональный результат. Неотложная фиксация нестабильных повреждений тазового кольца простыми аппаратами входит в алгоритм лечения тяжелых травм — ATLS(Advanced Trauma Life Support).

В настоящее время разработаны методы лечения повреждений таза, направленные на полное восстановление анатомии тазового кольца. Создан огромный арсенал средств фиксации переломов и вспомогательного инструментария, применение которых положительно отразилось на исходах травмы.

Вместе с тем вопросы специализированного лечения, в частности, четкое определение показаний к операции, выбор оптимального способа и методики хирургической стабилизации при различных видах повреждений таза и ряд других проблем остаются недостаточно изученными и дискуссионными.

Большое количество неудовлетворительных результатов оперативного лечения обусловлено и тем, что предлагаемые методы не всегда способны обеспечить надежную фиксацию переломов. По-прежнему одним из главных направлений развития хирургического лечения остается снижение степени тяжести операционной травмы.

В силу малотравматичности аппаратной фиксации многими специалистами признается обоснованность использования метода у этой категории пострадавших и перспективность его совершенствования.

Цель исследования. Оптимизация диагностики и тактики лечения пострадавших с нестабильными переломами костей таза в условиях применения современных малоинвазивных технологий.

Материалом исследования явились данные результатов лечения в НИИ неотложной скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 285 пациентов с различными видами повреждений таза. Основную массу — 180 человек(76%) — составили пострадавшие наиболее трудоспособного возраста 25–55 лет. Преобладали лица мужского пола — 173 больных (73%), женщин было 64(27%). учитывая тот факт, что основной причиной повреждений таза становились дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты, сочетанный и множественный характер травмы отмечен у 168 пациентов (71%). Из них у 119 пострадавших отмечена черепно-мозговая травма различной степени тяжести,повреждения грудной клетки и легких — у 36, травмы органов брюшной полости — у 47, повреждения почек и мочевого пузыря — у 31, у 106 больных имели место переломы костей конечностей.

У 194 пострадавших, доставленных в стационар, отмечены признаки травматического шока различной степени тяжести.

По клинико-анатомическим вариантам повреждений таза и тактике лечения пострадавшие разделены на 3 группы согласно классификации центра документации ассоциации «Остеосинтез».

1-я группа: Тип А — минимальное смещение отломков, без нарушения целостности дорсального отдела тазового кольца; диафрагма таза интактна, таз способен противодействовать обычным физическим нагрузкам без смещения. Эта группа включала 99 больных.

2-я группа: Тип В — ротационно-нестабильные, но вертикально стабильные переломы, возникшие вследствие воздействия на таз латеральных компрессионных или ротационных сил. Задняя группа связок таза и тазовое дно остаются интактными, возможна ротационная нестабильность. В данной группе было 106 больных.

3-я группа: Тип С — ротационно и вертикально нестабильные переломы, характеризующиеся полным разрывом тазового кольца, включая задний крестцово-подвздошный комплекс.

Повреждение может быть односторонним или двусторонним. Количество пострадавших в этой группе составило 80 больных.

Всем пациентам с повреждениями костей таза обследование и лечение проводили по стандартной схеме с учетом доминирующей патологии. При поступлении всех пострадавших с сочетанными повреждениями таза госпитализировали в шоковую палату, где их осматривали специалисты — травматолог, нейрохирург, реаниматолог, хирург, уролог и при необходимости другие специалисты. При наличии нестабильной гемодинамики проводили противошоковые мероприятия. Одновременно проводили обследование, включающее забор анализов (общий анализ крови, мочи, кровь на группу и резус фактор, кровь на биохимию и коагулограмму), проводили рентгенологическое и ультразвуковое исследование внутренних органов, эхоэнцефалоскопию. При наличии показаний проводили компьютерную и мультиспиральную компьютерную томографию.

Показаниями к оперативному лечению с применением аппаратов внешней фиксации считали следующие:

— двойные переломы лонных костей со смещением костных фрагментов;

— двойные переломы седалищных костей со смещением костных фрагментов;

— различные сочетания указанных повреждений;

— разрыв лонного сочленения;

— переломы дна вертлужной впадины с центральным вывихом бедра.

Пациентам с повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости, требующим экстренного хирургического вмешательства, операции на полостных органах и внеочаговый остеосинтез выполнялись последовательно, после устранения доминирующей патологии.

Производили остеосинтез повреждений таза при помощи стержневого аппарата, предложенного клиникой, с одномоментной стабилизацией и репозицией костных фрагментов таза.

Всего было выполнено 205 оперативных вмешательств. Оперативное лечение с использованием чрескостного остеосинтеза выполнено у 103 пациентов, накостного остеосинтеза передних отделов таза — у 23, остеосинтез вертлужной впадины — у 38, а комбинированный остеосинтез — у 60 пострадавших.

В положении больного на спине под регионарным или общим обезболиванием стержни вводят в тазовые кости закрытым методом, после предварительного формирования канала в тазовых костях гибким шилом.

В надвертлужной области, отступя от передней верхней ости крыла подвздошной кости книзу и внутрь на 3–3,5 см, параллельно паховой складке производят разрез кожи до 1 см. Для предупреждения повреждения мягких тканей и сосудов при помощи троакара создается доступ до кости в надвертлужной области подвздошной кости. В последней при помощи шила формируется канал, в который ввинчивается первый резьбовой стержень перпендикулярно горизонтальной плоскости и под углом 10º к сагиттальной плоскости. Стержень вводится на всю глубину резьбы: длина погружаемой части стержня составляет 4,5–5 см, а рабочая — 12 см. Аналогичным образом вводится первый стержень с противоположной стороны таза.

Далее производится кожная насечка длиной до 0,5 см в проекции передне-верхней ости крыльев подвздошных костей, шилом образуются каналы, в которые ввинчиваются вторые стержни под углом к сагиттальной плоскости 5º и к фронтальной 10º, также устанавливаются стержни в лонные бугры с обеих сторон. Погружаемая часть стержней составляет 4,5–5 см, а рабочая — 9 см. Введение стержней контролируется с помощью электронно-оптического преобразователя. На введенные стержни монтируются собранные в единую рамочную систему модули аппарата. Под контролем электронно-оптического преобразователя путем тракции по оси нижних конечностей устраняется вертикальное и диагональное смещение половин таза. После чего производятся кожные насечки в проекциях задне-верхних остей подвздошных костей, в них формируются шилом костные каналы, в которые ввинчиваются третьи резьбовые стержни, горизонтально под углом 15º к фронтальной плоскости (спереди назад, снаружи внутрь). Аппарат стабилизируется затягиванием гаек и под контролем электронно-оптического преобразователя после устранения смещения костей таза посредством штанг переднего тазового модуля создается боковая компрессия, чем и обеспечивается стабильная фиксация костных отломков и половин таза в положении анатомической репозиции.

Следует отметить, что при раннем оперативном вмешательстве с использованием аппарата устранение смещений поврежденных структур и вправление вывиха производятся без особых затруднений.

В тех случаях, когда одномоментная репозиция в полном объеме была невозможна из-за тяжести общего состояния пациента, корректировка положения отломков выполнялась постепенно, в послеоперационном периоде, путем перемещения модулей аппарата относительно друг друга. Аппарат стабилизировали затягиванием гаек. Под контролем электронно-оптического преобразователя на аппарате устраняли остаточные смещения. Сроки иммобилизации тазобедренного сустава в аппарате составили в среднем 6–8 нед. Дальнейшее лечение пациентов проводилось с использованием полного комплекса реабилитационных мероприятий.

Оценку результатов лечения больных проводили по 2 критериям — анатомическому и функциональному. Анатомический результат оценивали на основании контрольных рентгенограмм и компьютерных томограмм. Функциональный результат оценивали на основании жалоб, клинических данных, объема движений в здоровом и поврежденном суставах. Хорошим анатомическим результатом считали полное устранение смещений костных фрагментов таза и его сочленений. Хорошим функциональным результатом считали полное восстановление функциональных возможностей тазового кольца.

Неудовлетворительным результатом считалось сохранение выраженного болевого синдрома, в том числе и в покое, ограничение движений в тазобедренном суставе более чем на 30%, нарушение опорной функции и возникновение вторичных дегенеративно-дистрофических заболеваний — сакроилеита, коксартроза, асептического некроза головки бедренной кости и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучены результаты лечения больных с повреждениями вертлужной впадины от 6 мес до года.

Оценивая качество репозиции и восстановление функции таза при нестабильных переломах с применением различных вариантов хирургического лечения и их комбинаций, мы установили, что наиболее качественная репозиция и стабильная фиксация были достигнуты у пациентов с переломами типа В в 94 случаях (32,9%), С — в 70 случаях (24,5%), когда применялись методы комбинированного чрескостного и накостного остеосинтеза.

Отдаленные результаты оперативного лечения больных с нестабильными переломами таза изучены у 182 больных в сроки от 6 мес до 3 лет. Все пациенты оперированы в раннем посттравматическом периоде (до 10 сут). Во всех случаях была полностью восстановлена стабильность тазового кольца, что было подтверждено рентгенологически нормальными взаимоотношениями в лонном и крестцово-подвздошном сочленениях.

Результаты лечения, несомненно, зависят от качества репозиции. Из 182 пострадавших, лечившихся с применением различных вариантов хирургической коррекции, полная репозиция достигнута в 114 случаях (62,9%), у этих пациентов получены отличные результаты. В 48 случаях (26%) репозиция была неполной,отличный функциональный результат в данной группе получен у 15 человек (31,2%), хороший — у 33 пациентов (68,8%). В 13 случаях (65%) результат расценивался как удовлетворительный, у 20 человек (11%) репозиция признана неудовлетворительной. У 7 пациентов (34%) с вертикальной и ротационной нестабильностью получены плохие результаты.

Таким образом, применение стержневого аппарата внешней фиксации при лечении повреждений таза дает возможность производить репозицию и фиксацию отломков костей таза с устранением смещений половин таза. Малоинвазивность метода с минимальной травматизацией мягких тканей позволяет осуществить остеосинтез в остром и раннем периодах травматической болезни. Жесткая фиксация и возможность перераспределения нагрузки через конструкцию аппарата, минуя поврежденное сочленение таза, позволяет активизировать больного на 10–14-е сут после операции, что значительно снижает риск грозных гипостатических осложнений.

Преимущества применения стержневых аппаратов внешней фиксации при повреждении тазового кольца следующие:

— малая травматичность методики;

— возможность использования в первые часы после травмы;

— возможность коррекции репозиции на этапах лечения;

— стабилизация перелома способствует остановке кровотечения, уменьшению болевого синдрома, что является одним из моментов противошоковой терапии;

— возможность начала ранней реабилитации;

— снижение риска развития легочных, сердечно-сосудистых и других осложнений.

ВЫВОДЫ

Диагностика нестабильных повреждений таза должна быть комплексной, включающей клинические и инструментальные методы исследования.

Применение алгоритма действия с учетом вида и характера повреждений, использование современных технологий позволяют снизить процент диагностических ошибок и способствуют выбору оптимального метода лечения.

Применение стержневых аппаратов внешней фиксации отвечает требованиям стабильного остеосинтеза и является эффективным, малотравматичным методом стабилизации повреждений таза в раннем периоде травматической болезни.

Ранняя хирургическая тактика лечения нестабильных переломов костей таза с использованием методачрескостного остеосинтеза и, при наличии, показаний в комбинации с погружным остеосинтезом позволили в 91,6% случаев получить положительные анатомо-функциональные исходы.

Теги: таз

234567

Начало активности (дата): 17.11.2015 16:21:00

234567

Кем создан (ID): 645

234567

Ключевые слова:

таз, сочетанная травма, стержневой аппарат

12354567899

Источник