Ивл при переломе ребер когда

#1

Sergei

Отправлено 02 января 2011 — 06:38

Больной после автодорожной травмы. ЧМТ. Перелом основания. Ушиб головного мозга, 10 баллов по шкале Глазго. Множественный флотирующий перелом ребер. SpO2 77%, АД 130/80 мм.рт.ст, Пульс -123 в 1 мин. Пневмоторакса нет. КТ –признаки умеренного отека мозга, подозрение на перелом основания.

Уважаемые коллеги, какой режим ИВЛ вы бы выбрали/посчитали оптимальным для этого больного?

#2

timur-u

Отправлено 02 января 2011 — 07:31

Sergei (2.1.2011, 8:38) писал:

Sergei (2.1.2011, 8:38) писал:

Больной после автодорожной травмы. ЧМТ. Перелом основания. Ушиб головного мозга, 10 баллов по шкале Глазго. Множественный флотирующий перелом ребер. SpO2 77%, АД 130/80 мм.рт.ст, Пульс -123 в 1 мин. Пневмоторакса нет. КТ –признаки умеренного отека мозга, подозрение на перелом основания.

Уважаемые коллеги, какой режим ИВЛ вы бы выбрали/посчитали оптимальным для этого больного?

С чем связанна низкая сатурация?Стандартно-нормоветиляция по давлению,поток О2-0,5.Максимально возможно минимальные параметры-контроль-сатурация, Еt Со2.

#3

Sergei

Отправлено 02 января 2011 — 08:04

timur-u (2.1.2011, 10:31) писал:

timur-u (2.1.2011, 10:31) писал:

С чем связанна низкая сатурация?Стандартно-нормоветиляция по давлению,поток О2-0,5.Максимально возможно минимальные параметры-контроль-сатурация, Еt Со2.

Забыл указать, что это исходные параметры на самостоятельном дыхании больного. Низкая сатурация – как результат парадоксального дыхания при обширном флотирующем переломе ребер. Т.е Вы оптимальным считаете «чистый» режим PCV .

#4

timur-u

Отправлено 02 января 2011 — 08:37

Sergei (2.1.2011, 10:04) писал:

Sergei (2.1.2011, 10:04) писал:

Забыл указать, что это исходные параметры на самостоятельном дыхании больного. Низкая сатурация – как результат парадоксального дыхания при обширном флотирующем переломе ребер. Т.е Вы оптимальным считаете «чистый» режим PCV .

PSV-pressure support ventilation-сейчас столько режимов-названия разные смысл очень похож.В данном случае можно поставить режим по обьему с ограничением по давлению и величиной скорости потока выставить достаточно мягкий режим.Принудительная вентиляция и полная синхронизация больного обязательна на некоторое время-какое покажет развитие событий=состояние больного.И при черепно мозговой травме и при переломе ребер необходимо максимально мягкие режимы вентиляции.Перелом основания сам по себе не имеет большого значения- это перелом кости.Вопрос насколько пострадала мозговая ткань и какая локализация повреждения- как правило страдает ствол головного мозга-прямые показания к пролонгированной ИВЛ,

#5

VladDoc

Отправлено 02 января 2011 — 10:01

Откровенно неясно в чем профит от PCV (Pressure Controlled Ventilation) и тем более от PSV (Pressure Supported). Первый вариант сейчас ничего не даст, кроме необходимости усиленного контроля проходимости дыхательных путей. Второй при ясном сознании еще можно пробовать. То есть спокойствии и кооперативности пациента. «Мягкий режим» подразумевается малый поток? Определение весьма двусмысленно. При малом потоке высока вероятность десинхронизации, то есть машина не успеет «подхватить» дыхательную попытку пациента, и будет та же флотация. Либо потребуется глубокая седация/миоплегия. Выставлять по умолчанию поток стандартно, четырехкратно минутному объему вентиляции. Проблемы будут позднее, когда даст себя знать ушиб легких. Вариант Volume Controlled Pressure Limited Ventilation хорош если машина его умеет, но реально не лучше обычной VCV с оптимально выставленными пределами тревоги по пиковому давлению. Машина даст знать, когда пора вмешаться.

#6

timur-u

Отправлено 02 января 2011 — 10:29

VladDoc (2.1.2011, 12:01) писал:

VladDoc (2.1.2011, 12:01) писал:

Откровенно неясно в чем профит от PCV (Pressure Controlled Ventilation) и тем более от PSV (Pressure Supported). Первый вариант сейчас ничего не даст, кроме необходимости усиленного контроля проходимости дыхательных путей. Второй при ясном сознании еще можно пробовать. То есть спокойствии и кооперативности пациента. «Мягкий режим» подразумевается малый поток? Определение весьма двусмысленно. При малом потоке высока вероятность десинхронизации, то есть машина не успеет «подхватить» дыхательную попытку пациента, и будет та же флотация. Либо потребуется глубокая седация/миоплегия. Выставлять по умолчанию поток стандартно, четырехкратно минутному объему вентиляции. Проблемы будут позднее, когда даст себя знать ушиб легких. Вариант Volume Controlled Pressure Limited Ventilation хорош если машина его умеет, но реально не лучше обычной VCV с оптимально выставленными пределами тревоги по пиковому давлению. Машина даст знать, когда пора вмешаться.

Согласен при мягком режиме есть вероятность десинхронизации или сопротивление аппаратному дыханию- в то же время это показатель неправильно подобранного режима вентиляции.В данном случае медикаментозная загрузка минимально необходимая для синхронизации с аппаратом,да и обезболивание не помешает.Названий режимов сейчас много,важен принцип проводимой вентиляции,а как называется режим дело двадцатое.И конечно мониторинг если есть возможность-сатурация и Et CO2/

#7

VladDoc

Отправлено 02 января 2011 — 11:18

VCV, PCV, PSV это и есть принцип вентиляции. Не коммерческое название режима.

#8

Sergei

Отправлено 02 января 2011 — 11:44

Будем считать, что в данном случае ствол мозга не поврежден.Больной практически в сознании – 10 баллов ШК.

Я, собственно, почему спрашиваю. Мы работали на PB -740, где минимум режимов. И режим VCV был бы выбран по умолчанию . Теперь получили достаточно приличный аппарат. И, естественно, решили попробовать что-то новое. Книги рекомендуют PressureControlled Ventilation. И получили (втри часа ночи) все то, о чем только что предупредил Владислав — десинхронизацию. Пришлось больного сильно загрузить + незнакомыйаппарат. Увеличили поток — не помогло. Дежурным пришлось использовать релаксанты.

Утром я решил уменьшить седатацю. При Fiо2 0,4 Сатурация 97%. Поставил вспомогательную вентиляцию — BiPAP. В течение дня – вроде бы все спокойно. Попросил получше санировать. И если будут проблемы – перевести на VPV.

И еще, пользуясь случаем, вопрос к Владиславу – как там ваши Велы? С нас требуют закупать аппараты отечественного производства…

#9

DoctorKAM

Отправлено 02 января 2011 — 12:08

Sergei (2.1.2011, 18:44) писал:

Sergei (2.1.2011, 18:44) писал:

И еще, пользуясь случаем, вопрос к Владиславу – как там ваши Велы? С нас требуют закупать аппараты отечественного производства…

А что случилось с вашими чиновниками? Отечественные — они же ломаются чаще (если вообще работают), стОят, правда дешевле, но и откатов меньше…

#10

timur-u

Отправлено 02 января 2011 — 13:09

VladDoc (2.1.2011, 13:18) писал:

VladDoc (2.1.2011, 13:18) писал:

VCV, PCV, PSV это и есть принцип вентиляции. Не коммерческое название режима.

Только не принцип ,принципы-VCV-volume control ventilation_вентиляция с контролем по обьему,PSV-pressure support ventilation-вентиляция с поддержкой давлением,PCV-pressure control ventilation-вентиляция контролируемая по давлению.Почувствуйте разницу.

#11

VladDoc

Отправлено 02 января 2011 — 14:45

Sergei (2.1.2011, 11:44) писал:

Sergei (2.1.2011, 11:44) писал:

Будем считать, что в данном случае ствол мозга не поврежден.Больной практически в сознании – 10 баллов ШК.

Таки я дико извиняюс, но 10 по ШКГ это сопор.

Цитата

Книги рекомендуют PressureControlled Ventilation.

Довольно спорная рекомендация ИМХО.

Цитата

Увеличили поток — не помогло. Дежурным пришлось использовать релаксанты.

В PCV? Увеличили поток? Как так? В PCV он сразу максимален. И снижается далее для поддержания заданного давления.

Цитата

И еще, пользуясь случаем, вопрос к Владиславу – как там ваши Велы? С нас требуют закупать аппараты отечественного производства…

Все нормально, работают. Дикари правда активно проводят диверсии, но техника держится. Одну машину таки угробили, залив сенсорный экран антисептиком. Ушла в ремонт. Пока неизвестно чем дело кончится.

timur-u (2.1.2011, 13:09) писал:

timur-u (2.1.2011, 13:09) писал:

Только не принцип ,принципы-VCV-volume control ventilation_вентиляция с контролем по обьему,PSV-pressure support ventilation-вентиляция с поддержкой давлением,PCV-pressure control ventilation-вентиляция контролируемая по давлению.Почувствуйте разницу.

Да, огромное спасибо за расшифровку аббревиатур, так гораздо яснее. Именно потому, что это разные принципы, паттерны дыхания, все это предназначено для конкретных целей. И никакого смешения с коммерческими названиями, когда разными словами описывают один и тот же паттерн, я не провожу. К сожалению прочитав:

timur-u (2.1.2011, 8:37) писал:

timur-u (2.1.2011, 8:37) писал:

PSV-pressure support ventilation-сейчас столько режимов-названия разные смысл очень похож.В данном случае можно поставить режим по обьему с ограничением по давлению и величиной скорости потока выставить достаточно мягкий режим.

и

timur-u (2.1.2011, 7:31) писал:

timur-u (2.1.2011, 7:31) писал:

Стандартно-нормоветиляция по давлению,поток О2-0,5.Максимально возможно минимальные параметры-контроль-сатурация, Еt Со2.

не могу не отметить смешения совершенно разных паттернов дыхания. Вентиляция «по давлению» это PCV, PSV чаще в обиходе идет как «с поддержкой давлением». Да, и почему столь однозначно, «поток О2 — 0,5»? 0,5 чего? Литров в минуту? Или FiO2? Тогда это не поток. И почему 0,5? А не 0,4 или 0,6. А уровень PEEP какой? Это же вполне взаимосвязанные вещи.

#12

medik28

- Откуда:СССР

- Интересы:IPSC

Отправлено 02 января 2011 — 18:16

Sergei (2.1.2011, 6:38) писал:

Sergei (2.1.2011, 6:38) писал:

Больной после автодорожной травмы. ЧМТ. Перелом основания. Ушиб головного мозга, 10 баллов по шкале Глазго. Множественный флотирующий перелом ребер. SpO2 77%, АД 130/80 мм.рт.ст, Пульс -123 в 1 мин. Пневмоторакса нет. КТ –признаки умеренного отека мозга, подозрение на перелом основания.

Уважаемые коллеги, какой режим ИВЛ вы бы выбрали/посчитали оптимальным для этого больного?

Наверняка кроме количественных расстройств сознания у пациента имеет место качественные, а это психомоторное возбуждение, десинхронизация с респиратором и как следствие рост ВЧД, риск баротравмы. Мы в первые сутки таких больных ведем: 1. Седация, если необходимо миорелаксация, ИВЛ VCV или PCV(осторожно, учитывая ушиб легких, кровотечение-вероятность обструкции дыхательных путей-если необходимо санационная ФБС) FiO2 больше 0,45 стараемся не выставлять (токсическое действие высоких концентраций О2 на сурфактант никто еще не отменил, а тут еще ушиб легких), PEEP обязательно минимум 5-8 (надо как то поддерживать открытыми травмированные альвеолы) если страдает РаО2 например в силу развития ОРДС, лучше увеличивать PEEP (последними исследованиями доказано отсутствие влияния на ВЧД увеличение PEEP до 15 см вод.ст.). Можно конечно и другие режимы Bi-vent и т.д., но как показывает практика это будет иметь более важное значение чуть позже после разрешения ЧМТ при дальнейшей дыхательной реабилитации. Обязательно нормокапния, нормооксия, при росте Ppic (если это не обструкция), снижения эластичности и растяжимости есть смысл в PRVC(если респиратор нормальный). Ну и конечно R-контроль для выявления пневмо-гидротораксов в дальнейшем. Дня через 2-3 оценка неврологического статуса если положительная динамика продуктивный контакт. переход на вспомогательные режимы(SIMV-VC/PC+PS, BIPAP, PSV) с постепенным отлучением от респиратора по клинике.

2. Судя по описанию и КТ показан инвазивный мониторинг ВЧД или хотя бы неинвазивный (ТКДГ).

#13

Sergei

Отправлено 02 января 2011 — 21:43

PCV и увеличение потока… – надо же мне было такую глупость написать, приношу извинения.

Про сопор при 10 баллах ШГ я знаю, но если бы не перелом ребер, скорее всего, больной бы не нуждался в проведении ИВЛ. В то же время, несмотря на ушиб легких, уровень оксигенации в большинстве случаев удается поддержать на удовлетворительном уровне при относительно невысоких значениях PEEP и FiO2 – в отличие от классического ОРДС. Спасибо за ответы и советы. Будем учится и осваивать новую технику. Впереди еще неделя праздников, что не есть хорошо для лечебного процесса. Посмотрим, что получится на выходе…

#14

dcmikhaylov

- Откуда:РФ

- Интересы:Anaesthesia, Intensive care medicine

Отправлено 02 января 2011 — 23:05

medik28 (2.1.2011, 18:16) писал:

medik28 (2.1.2011, 18:16) писал:

Наверняка кроме количественных расстройств сознания у пациента имеет место качественные, а это психомоторное возбуждение, десинхронизация с респиратором и как следствие рост ВЧД, риск баротравмы. Мы в первые сутки таких больных ведем: 1. Седация, если необходимо миорелаксация, ИВЛ VCV или PCV(осторожно, учитывая ушиб легких, кровотечение-вероятность обструкции дыхательных путей-если необходимо санационная ФБС) FiO2 больше 0,45 стараемся не выставлять (токсическое действие высоких концентраций О2 на сурфактант никто еще не отменил, а тут еще ушиб легких), PEEP обязательно минимум 5-8 (надо как то поддерживать открытыми травмированные альвеолы) если страдает РаО2 например в силу развития ОРДС, лучше увеличивать PEEP (последними исследованиями доказано отсутствие влияния на ВЧД увеличение PEEP до 15 см вод.ст.). Можно конечно и другие режимы Bi-vent и т.д., но как показывает практика это будет иметь более важное значение чуть позже после разрешения ЧМТ при дальнейшей дыхательной реабилитации. Обязательно нормокапния, нормооксия, при росте Ppic (если это не обструкция), снижения эластичности и растяжимости есть смысл в PRVC(если респиратор нормальный). Ну и конечно R-контроль для выявления пневмо-гидротораксов в дальнейшем. Дня через 2-3 оценка неврологического статуса если положительная динамика продуктивный контакт. переход на вспомогательные режимы(SIMV-VC/PC+PS, BIPAP, PSV) с постепенным отлучением от респиратора по клинике.

2. Судя по описанию и КТ показан инвазивный мониторинг ВЧД или хотя бы неинвазивный (ТКДГ).

Увеличение PEEP до цифр 15 см.водн.ст. не так уж безобидно!у пациентов с ЧМТ такие значения рекомендуются проводить под мониторингом ВЧД.

https://www.neuroicu….iratorycare.htm

#15

Andre_hack

Отправлено 03 января 2011 — 01:29

Sergei (2.1.2011, 6:38) писал:

Sergei (2.1.2011, 6:38) писал:

Больной после автодорожной травмы. ЧМТ. Перелом основания. Ушиб головного мозга, 10 баллов по шкале Глазго. Множественный флотирующий перелом ребер. SpO2 77%, АД 130/80 мм.рт.ст, Пульс -123 в 1 мин. Пневмоторакса нет. КТ –признаки умеренного отека мозга, подозрение на перелом основания.

Уважаемые коллеги, какой режим ИВЛ вы бы выбрали/посчитали оптимальным для этого больного?

Выбор режима не принципиален — главное избегать высокого давления на вдохе, не выставлять высокого ПДКВ и чтобы не было борьбы больного с респиратором. Второе — качественная анальгезия, я предпочитаю эпидуральную, но можно и другие варианты. Просто интересно: какие ребра по каким линиям сломаны, флотация сколько см, грудина цела? И, что удивительно, почему не выставлен ушиб легких?

«You see only what you look for, you recognize only what you know» Merril C. Sosman

#16

Sergei

Отправлено 03 января 2011 — 07:01

По R-снимкам гр. Клетки на момент поступления больного. Типичные повреждения от руля автомобиля, ребер по 5 сломаны с обеих сторон линейно по передней поверхности грудной клетки. Грудина вроде-бы цела. Ушиб легких, естественно, есть. Рентгенологи опишут снимки подробнее. ЭКГ записали – синусовая тахикардия.

#17

medik28

- Откуда:СССР

- Интересы:IPSC

Отправлено 03 января 2011 — 12:33

dcmikhaylov (2.1.2011, 23:05) писал:

dcmikhaylov (2.1.2011, 23:05) писал:

К сожалению ссылок нет, информация в печатном виде если кратко то: 1.»Впервые показана безопасность использования ПДКВ до 20 см вод. ст. с минимальным влиянием на ВЧД при лечении гипоксемии»

Frost E. Effects of positive end expsratory pressure on intracranial pressure and complianse in brain-injured patients. J. Neurosurg 1977; 47:195-200

2. Применение ПДКВ, равного 10 см вод. ст., у больных с тяжелой ЧМТ повышало ВЧД с 13,8 до 14,8 мм рт. ст.

Приподымание головного конца кровати больного на 30º и назначение маннитола снижает риск повышения ВЧД при использовании ПДКВ»

Cooper KR. Safe use of PEEP in patient with severe head injury. J. Neurosurg 1985; 63:552-557

3.»ПДКВ 5 см вод. ст. не приводит к повышению ВЧД,ПДКВ 10 ↑ВЧД на 1,9 мм рт. ст. (ЦПД достоверно не ↓), ПДКВ 15 ↑ВЧД на 1,5 мм рт. ст. (ЦПД достоверно не ↓).У больных с исходно ↑ВЧД ПДКВ 10 и 15 см вод. ст. не приводит к дополнительному ↑ВЧД»

4.»При повышенной жесткости легких (СОПЛ и ОРДС):ПДКВ не передается на ЦВД. ПДКВ 12 см вод.ст. не повышает ВЧД. ПДКВ 12 см вод.ст. не снижает ЦПД»

Про целесообразность мониторирования ВЧД я уже говорил.

#18

Andre_hack

Отправлено 03 января 2011 — 18:56

Sergei (3.1.2011, 7:01) писал:

Sergei (3.1.2011, 7:01) писал:

По R-снимкам гр. Клетки на момент поступления больного. Типичные повреждения от руля автомобиля, ребер по 5 сломаны с обеих сторон линейно по передней поверхности грудной клетки. Грудина вроде-бы цела. Ушиб легких, естественно, есть. Рентгенологи опишут снимки подробнее. ЭКГ записали – синусовая тахикардия.

Не совсем понял, почему флотация? Если есть флотация, то должны быть двойные переломы с какой-либо стороны либо сломана грудина!? Перелом грудины лучше ставить клинически, рентген здесь мало информативен.

«You see only what you look for, you recognize only what you know» Merril C. Sosman

#19

Zubarev Alexander

- Откуда:Оттуда

- Интересы:Кино, вино и домино

Отправлено 03 января 2011 — 19:46

VladDoc (2.1.2011, 12:01) писал:

VladDoc (2.1.2011, 12:01) писал:

Откровенно неясно в чем профит от PCV (Pressure Controlled Ventilation) и тем более от PSV (Pressure Supported). Первый вариант сейчас ничего не даст, кроме необходимости усиленного контроля проходимости дыхательных путей.

А при вентиляции по объему, что не надо контролировать проходимость ? Я у своих нейрохирургических больных всегда использовал либо PCV либо PSV. Оптимальный режим — тот на котором больной лучше синхронизирован и при этом обеспечивает хорошую системную оксигенацию. По личным впечатлениям, на вентиляции с контролем по объему, ВЧД всегда выше.

#20

Sergei

Отправлено 03 января 2011 — 19:54

Если приличный участок грудной клетки втягивается во время вдоха, а сатурация мене 80% — особых трудностей ни в диагнозе, ни в необходимости респираторной поддержки, не возникает.

Другое дело, что я и мои коллеги никогда не работали с BIPAP пом . Сегодня почитал теорию — мягко говоря, понял не все. Пожалуй, я погорячился, что выбрал именно этот режим.

Источник

Множественными принято называть переломы трех и более ребер. Множественные переломы ребер относятся к тяжелым видам повреждения, которые встречаются с возрастающей частотой и составляют 10-15 % от общего числа пострадавших, имеющих переломы ребер. Относительно чаще множественные переломы возникают в пожилом возрасте, когда хрящи утрачивают свою эластичность, а кости приобретают повышенную ломкость. Иногда переломы нескольких ребер возникают по двум сторонам травмирующего предмета, формируя свободный сегмент, утрачивающий связь с остальными отделами грудной стенки. При внезапном сдавлении груди в сагиттальном направлении образуются боковые или заднебоковые переломы – результат форсированного сгибания в зоне наибольшего физиологического искривления. В случаях прямого приложения травмирующая сила как бы вырывает грудину из ее хондрального прикрепления к ребрам с одной либо с обеих сторон. Такой механизм наблюдается при так называемых «рулевых» переломах ребер, возникающих у водителей автомобилей при внезапном наезде на препятствие. Резкий перепад скоростей и воздействие большой инерционной силы вдавливают грудину, реберные отломки и часто повреждают плевру, легкие, сердце.

Множественными принято называть переломы трех и более ребер. Множественные переломы ребер относятся к тяжелым видам повреждения, которые встречаются с возрастающей частотой и составляют 10-15 % от общего числа пострадавших, имеющих переломы ребер. Относительно чаще множественные переломы возникают в пожилом возрасте, когда хрящи утрачивают свою эластичность, а кости приобретают повышенную ломкость. Иногда переломы нескольких ребер возникают по двум сторонам травмирующего предмета, формируя свободный сегмент, утрачивающий связь с остальными отделами грудной стенки. При внезапном сдавлении груди в сагиттальном направлении образуются боковые или заднебоковые переломы – результат форсированного сгибания в зоне наибольшего физиологического искривления. В случаях прямого приложения травмирующая сила как бы вырывает грудину из ее хондрального прикрепления к ребрам с одной либо с обеих сторон. Такой механизм наблюдается при так называемых «рулевых» переломах ребер, возникающих у водителей автомобилей при внезапном наезде на препятствие. Резкий перепад скоростей и воздействие большой инерционной силы вдавливают грудину, реберные отломки и часто повреждают плевру, легкие, сердце.

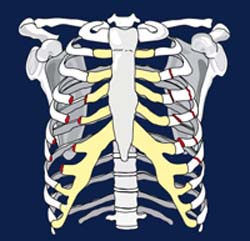

Типы переломов ребер в зависимости от вида и направления травмирующей силы.

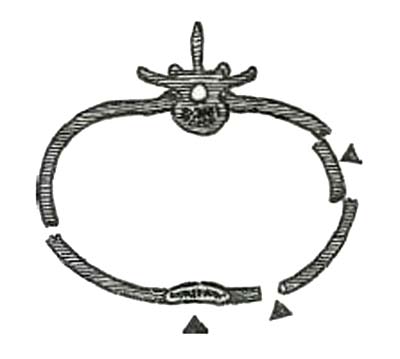

При утрате устойчивой связи с остальными участками передней стенки груди движения поврежденного сегмента становятся противоположными естественным экскурсиям, т. е. он западает на вдохе и выбухает на выдохе («реберный клапан», грудной «ставень»). Усилия дыхательных мышц уже не в состоянии компенсировать отрицательные последствия «парадоксального дыхания».

Главным патогенетическим звеном в механизме возникающей ОДН следует признать нарушенную каркасность грудной клетки с первичным расстройством ее функции как дыхательного меха. Немаловажную патологическую роль играют сильные болевые ощущения в местах возникающих переломов. Пострадавшие стремятся уменьшить боль, прибегая к резким ограничениям дыхательных экскурсий, а это, в свою очередь, ведет к гиповентиляции и прогрессирующему накоплению секрета, крови, слизи в трахеобронхиальном дереве. В таких патологических условиях быстро возникают ателектазы легких и пневмонические очаги.

Схематически многофакторный механизм ОДН при множественных переломах ребер представляется следующим образом: парадоксальные движения грудной клетки → болевые ограничения дыхания → уменьшение дыхательных экскурсий диафрагмы → глубокие нарушения вентиляции легких (снижение дыхательного объема, жизненной емкости легких, Рао2) → увеличение «мертвого» пространства → угнетение механизма очищения дыхательных путей → нарушение в легком процессов диффузии газов и перфузии кровью → увеличение величины «шунтирования» в легких.

Сумма этих расстройств спустя 1,5-2-3 сут приводит к развитию респираторного дистресс-синдрома (РДС).

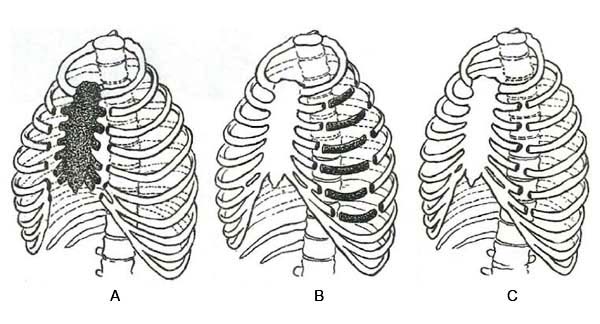

Степень парадоксальных движений грудной стенки и, соответственно, глубина посттравматической острой дыхательной недостаточности (ОДН) тем значительнее, чем большее число ребер сломано по двум либо нескольким линиям. При этом имеет определенное значение локализация повреждений. Различают три основных типа множественных переломов ребер: с образованием переднего клапана с одно-дву-сторонними тотальными переломами хрящевых отделов ребер, а также переломом грудины; боковой «реберный клапан» с оскольчатыми переломами по двум и более линиям; множественный перелом ребер по одной линии (боковой, задней). Особенно опасны передние и переднебоковые «клапаны» с повреждением IV—VIII ребер, обладающие стреловидной конфигурацией и принимающие наиболее деятельное участие в осуществлении дыхательных экскурсий. При переломах, происходящих по задним линиям, сказывается иммобилизующее влияние мышечного массива спины, поэтому они менее опасны, так как «парадоксального дыхания» обычно не наблюдается.

Виды «реберных клапанов»: A – передний грудинореберный клапан; B – боковой клапан при множественных переломах ребер по двум линиям; C — боковой клапан при множественных переломах ребер по одной линии.

Диагностика множественных переломов ребер не вызывает затруднений, когда на глаз видны «парадоксальные» движения грудной стенки. Подобная картина наблюдается при локализации флотирующего сегмента на передней или переднебоковой поверхности груди. Степень парадоксальных движений грудной стенки может быть разной – от очень выраженных до едва уловимых в ходе внимательного сравнения со здоровой стороной, и то при хорошем освещении. Нередко можно не увидеть западания «реберного клапана» на вдохе у тучных лиц или у полных женщин с развитыми молочными железами. Степень флотирования не является величиной постоянной; амплитуда флотирования возрастает по мере обострения болевых ощущений и нарастания одышки. Вместе с тем, рентгенологическое выявление множественного перелома ребер еще не означает наличия флотирующего сегмента, подтвержденного при клиническом обследовании.

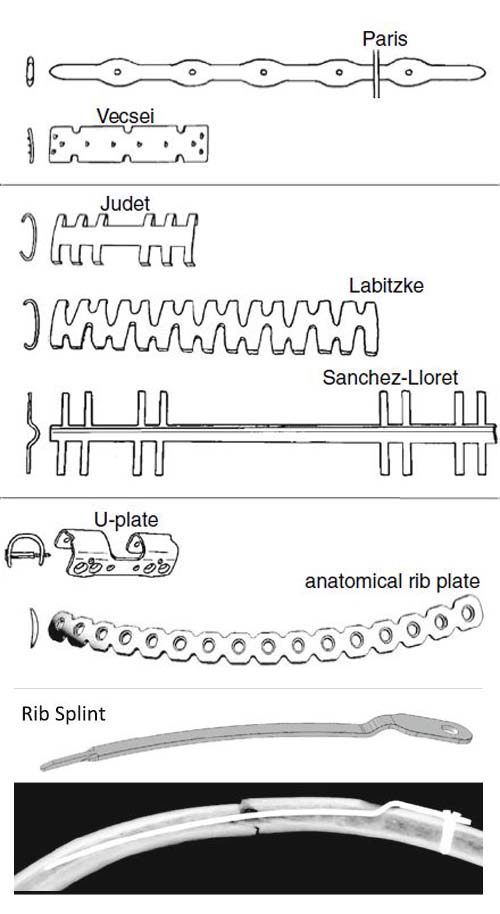

При лечении «раздавленной груди» на первых этапах помощи допустима осторожная ручная репозиция «реберного клапана» либо помещение мешочков с песком на флотирующий сегмент. Эти приемы рассчитаны на короткий период, необходимый для подготовки к использованию более действенных мер стабилизации «клапана». Долговременного эффекта можно ожидать только от приемов, рассчитанных на восстановление физиологической конфигурации грудной клетки. Раньше наиболее распространенной была стабилизация «реберного клапана» на выдохе путем вытяжения через блок. В качестве инструментов, фиксирующих ребра и грудину, используют пулевые щипцы, специальные фиксаторы. Недостаток метода состоит в том, что больной при этом полностью обездвиживается (затруднен уход, опасность пролежней), но главное – резко возрастает работа дыхательных мышц, от которых в условиях вытяжения требуется обеспечение дыхательных движений в направлении, противоположном тракции. Метод вытяжения эффективен при небольшой степени флотирования грудного сегмента. Однако в сочетании с современными приемами обезболивания (эпидуральная аналгезия), трахеостомией и в целом с интенсивной терапией с его помощью удается излечить до 25 % пострадавших данной группы. Другое направление внешней стабилизации при множественных переломах ребер составляют методы подкожного шинирования, которых предложено довольно много. Все эти методы обладают примерно одинаковой эффективностью.

Главными критериями в выборе той или иной методики остаются простота, доступность и степень освоения в том или ином лечебном учреждении. С этой точки зрения, представляется предпочтительной методика проведения металлических стержней, изготовленных из инертных металлов, под слоем мышц над зоной сломанных ребер; при этом формируется временный фиксирующий каркас. Срок пребывания спиц рассчитывают на образование эластичной костной мозоли (7-12 суток).

Не проходит интерес к оперативным методам фиксации сломанных ребер. Сложность оперативного остеосинтеза реберных переломов связана с их тонкой анатомической структурой и плохой способностью к достижению стабилизации. Применение для стабилизации проволоки, серкляжных швов не устраняет полностью ни патологической подвижности отломков, ни болезненности в зоне переломов. Наилучшие результаты получают при использовании накладных пластинок. Плотное смыкание костных отломков в аксиальном направлении и прочная фиксация их являются, как показали данные экспериментов, залогом быстрой консолидации переломов. Наилучшими признаны пластины, изготовленные из титана. Такие пластины можно оставлять после выздоровления на месте, не прибегая к их удалению, что важно для лиц преклонного возраста. Некоторые из применяемых фиксаторов показаны ниже.

Методика операции состоит в следующем. В положении больного на боку делают разрез, параллельный одному из сломанных ребер, но с учетом необходимости выйти на соседние поврежденные ребра; иногда для достижения этого требуется 2 разреза. Повреждения плевры, а тем более широкого вскрытия плевральной полости по возможности избегают. Для восстановления каркасности грудной клетки нет необходимости фиксировать все сломанные ребра; достаточно стабилизировать каждое второе-третье ребро. Особенно важна стабилизация IV-VIII ребер, в основном определяющих механику дыхания. Оперативная стабилизация переломов в первую очередь показана при сопутствующем повреждении органов грудной полости, при котором требуется хирургическое лечение само по себе, а также при сочетанных повреждениях других областей (обеспечить мобильность пострадавшего). В остальных случаях вопрос в пользу операции должен решаться в ближайшие часы после травмы, когда не удается устранить ОДН методами вытяжения или другими приемами подкожной стабилизации переломов.

Альтернативным способом лечения множественных переломов ребер является искусственная вентиляция легких (ИВЛ), которую допустимо рассматривать в качестве метода длительной внутренней или пневмостабилизации «раздавленной груди». В таких случаях производят трахеостомию и тем самым заметно снижают сопротивление дыхательных путей, сокращают «вредное пространство», облегчают эвакуацию секрета, слизи, крови из трахеи и бронхов. В итоге, как правило, добиваются заметного облегчения усилий дыхательных мышц и в ряде случаев купируют глубокую степень ОДН. В сочетании с полноценным обезболиванием, оксигенотерапией и другими приемами интенсивной терапии наложенная вовремя трахеостома способна обеспечить выздоровление. Поэтому к трахеостомии следует прибегать уже с первых этапов лечения пострадавших с множественными переломами ребер. Продленная интубация трахеи не может заменить собой трахеостомии, так как через пластмассовую трубку обычно не удается полноценно санировать трахею и бронхи на протяжении длительного срока. Выработаны определенные показания к началу ИВЛ при множественных переломах ребер:

— обширное повреждение грудной клетки с переломами свыше пяти ребер и ОДН тяжелой степени, неустранимая иными методами;

— одновременное с переломами ребер тяжелое контузионное повреждение одного или обоих Легких;

— критическая степень нарушения газового состава крови по данным кислотно-основного состояния (Рао2 менее 60—55 мм рт. ст.);

— нарастающая ОДН, сопровождающаяся заметным ухудшением состояния кровообращения;

— необходимость для поддержания адекватного газообмена на самостоятельном дыхании больного постоянно поддерживать в ходе оксигенотерапии поток кислорода свыше 5—6 л/мин;

— сопутствующие тяжелые травмы (ЧМТ и др.), а также заболевания, снижающие функциональный резерв дыхания;

— острая необходимость прибегать к переливаниям больших объемов крови и плазмозаменителей для восполнения сопутствующей массивной кровопотери.

Принципиально важно применять ИВЛ в режиме положительного давления в конце выдоха (ПДКВ). В этом случае «реберный клапан» флотирует с минимальной амплитудой. ИВЛ проводят не менее 11/2-2 нед, в течение которых образуется фиброзная мозоль. Хотя такая фиксация непрочная, а величина отрицательного внутриплеврального давления не достигает нормы, пострадавших, избежавших смертельных осложнений в этот период, в дальнейшем удается перевести на самостоятельное дыхание. ИВЛ в режиме ПДКВ подавляет бронхиальную секрецию и внутрилегочную транссудацию, дающую начало посттравматическому РДС («шоковое легкое»). Лучшие результаты получают при раннем применении ИВЛ (в режиме ПДКВ) в сочетании с трахеостомией, обезболиванием, внутривенным введением альбумина, лазикса, преднизолона. Результаты лечения оказываются хуже, когда от ИВЛ отказываются, а главные усилия направляют по линии стабилизации грудной клетки. ИВЛ рекомендуется проводить периодически, если Рао2 составляет не менее 60 мм рт. ст. Перед началом ИВЛ необходимо четко решить вопрос о дренировании плевральной полости. ИВЛ допустимо начинать без предварительного введения дренажных трубок, если на рентгенограммах в плевральных полостях отсутствуют воздух и жидкость. Хотя техника ИВЛ заметно усовершенствовалась за последние годы, число инфекционных осложнений при лечении тяжелых повреждений груди остается очень высоким, а летальность достигает 40%. Это побуждает многих специалистов высказываться в пользу приемов лечения «раздавленной груди», исключающих использование ИВЛ.

Источник