Эпифизарные переломы лучевой кости

Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

При подозрении перелома дистального отдела лучевой кости у детей очень важно исключить диагноз эпифизеолиза. Авторы рекомендуют срочно направлять всех детей к ортопеду для репозиции под общей анестезией.

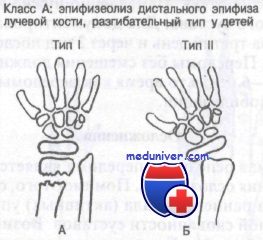

Класс А: эпифизеолиз дистального конца лучевой кости у детей, разгибательный тип. Обычно возникает при падении на вытянутую руку с насильственной дорсофлексией кисти и эпифизарной пластинки. Результатом этого является перелом Salter I или II типа. Нарушение роста кости нетипично, но возможно, поэтому эти больные требуют неотложного направления к ортопеду.

При лечении этих переломов допустима большая степень поперечного и углового смещения. Репозицию проводят при угловой деформации более 25° или смещении свыше 25% диаметра лучевой кости. Иммобилизацию делают одним из двух способов. При стабильных переломах врач должен наложить короткую переднезаднюю лонгету с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении легкого разгибания.

При нестабильных переломах авторы рекомендуют иммобилизацию большими переднезадними лонгетами с предплечьем в положении супинации и лучезапястным суставом в положении сгибания. Некоторые авторы защищают методику, по которой иммобилизацию осуществляют при разогнутом положении кисти. Другие считают, что следует избегать разгибания лучезапястного сустава, поскольку при этом возникают силы дистракции, действующие в ладонном направлении. Если перелом после закрытой репозиции остается нестабильным, показана фиксация спицей или открытая репозиция.

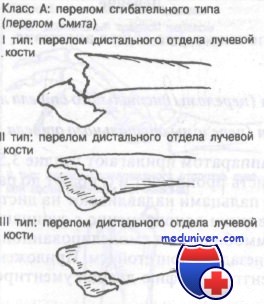

Класс А: сгибательный тип перелома лучевой кости у детей — перелом Смита

Этот перелом часто описывают как обратный перелом Коллиса. Перелом нетипичен и редко захватывает дистальный лучелоктевой сустав. Используемая здесь классификация, разработанная Thomas, включает как терапевтические, так и прогностические аспекты.

К переломам дистального отдела предплечья сгибательного типа приводят два механизма воздействия. Сгибательный перелом может произойти от падения на супинированное предплечье с кистью в положении тыльного сгибания. Кроме того, удар сжатым кулаком при слегка согнутом лучезапястном суставе может стать причиной сгибательного перелома. Прямой удар по дорсальной поверхности запястья или лучевой кости при согнутой кисти и пронированном предплечье также может привести к сгибательному перелому.

На ладонной поверхности запястья отмечают боль и припухлость. Необходимо обследовать и документировать сохранность и функцию лучевой артерии и срединного нерва.

Для выявления этого перелома достаточно обычных снимков в переднезадней и боковой проекциях.

Иногда этим переломам сопутствуют переломы или вывихи костей запястья.

Лечение переломов дистального конца лучевой кости у детей

Для детей предпочтительнее общая анестезия, для взрослых — регионарная блокада.

Класс А: I mun (переломы дистального отдела лучевой кости), II тип (переломы дистального отдела лучевой кости). Тракционным аппаратом прилагают усилие 3,5—4,5 кг при согнутом локте. Затем кисть пронируют и сгибают до расклинивания фрагментов. Большими пальцами надавливают на дистальный фрагмент в дорсальном направлении одновременно с супинацией до его вправления. Предплечье иммобилизуют смоделированной большой гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой. Сразу после репозиции делают рентгенографию для документирования адекватности репозиции.

Класс А: III тип (переломы дисталъного отдела лучевой кости). Этих больных необходимо срочно направить к ортопеду для внутренней фиксации костных отломков.

При всех этих типах переломов осложнения встречаются не часто и включают повреждение сухожилия и развитие остеоартроза.

— Также рекомендуем «Краевые переломы лучевой кости — переломы Бартона, Гетчинсона. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости («луч в типичном месте»)

Дистальный метаэпифиз – это нижний конец лучевой кости, расположенный рядом с кистью.

Перелом «луча в типичном месте» обычно возникает при прямом падении на вытянутую руку.Помимо резкой боли в руке, может появиться штыкообразная деформация, изменение положения кисти. В процесс перелома бывают вовлечены нервы и сосуды запястья, которые могут быть поджаты отломками, что проявляется онемением в пальцах, похолоданием кисти.

Для уточнения характера перелома и выбора дальнейшей тактики лечения используется рентгенография, в ряде случаев – компьютерная томография. Иногда требуется УЗИ кистевого сустава.

Поскольку лучевая кость примыкает к кисти, очень важно восстановить анатомию и объем движений в суставе, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ним. Раньше такие переломы лечили консервативно, т. е. в гипсовой повязке, но часто отломки смещались, кость срасталась неправильно, что в дальнейшем сказывалось на функции конечности — рука не сгибалась и/или не разгибалась до конца – формировалась тугоподвижность сустава (контрактура), оставался болевой синдром. К тому же длительное пребывание в гипсе отрицательно сказывалось на кожных покровах.

Длительность больничного листа при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости зависит от рода деятельности пациента. К примеру, для офисных работников средний срок нетрудоспособности – 1,5 месяца. Для профессий, связанных с физической нагрузкой, срок нетрудоспособности может быть увеличен.

Консервативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (гипсовая повязка)

При переломах без смещения можно предложить консервативное лечение – в гипсовой повязке. Средний срок пребывания в гипсе – 6-8 недель. Это редко проходит для конечности бесследно — после консервативного лечения сустав требует разработки движений, реабилитации. При лечении перелома даже с небольшим смещением в гипсе может произойти вторичное смещение отломков.

Оперативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (остеосинтез)

Практически все переломы лучевой кости со смещением требуют оперативного лечения – сопоставления и фиксирования отломков кости — остеосинтеза. Именно этот метод позволяет восстановить функцию кисти наиболее полноценно и добиться хороших функциональных результатов.

Лучевая кость полностью срастается примерно за 6-8 недель. Спустя этот срок пациент может начинать полноценно пользоваться рукой. Но разрабатывать руку с помощью определенных, рекомендованных врачом, упражнений, благодаря использованию фиксаторов можно уже спустя 1-2 недели после вмешательства. Легкие спортивные физические нагрузки можно начинать примерно спустя 3 месяца после операции.

В зависимости от типа перелома (оскольчатый, многооскольчатый, со значительным или незначительным смещением) можно выделить несколько возможных вариантов фиксации – пластиной, фиксированной винтами; аппаратом внешней фиксации; винтами; спицами.

В ряде случаев при выраженном отеке накладывается аппарат внешней фиксации, а после спадения отека он заменяется на пластину (или другой фиксатор в зависимости от типа перелома).

Остеосинтез лучевой кости пластиной

При значительном смещении отломков используется остеосинтез лучевой кости металлической пластиной, специально изготовленной для данного сегмента. После сопоставления отломков пластина фиксируется винтами к поврежденной кости. После установки пластины накладываются на кожу накладываются швы на 2 недели, а также гипсовая лонгета примерно на тот же срок. После операции назначается лекарственная терапия: обезболивающие препараты, препараты кальция для более быстрого срастания костей, при необходимости – препараты местного действия для уменьшения отека. Средний срок пребывания в стационаре – 7 дней. Швы снимаются в амбулаторном режиме спустя 2 недели. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке. Необходимости в удалении пластины нет.

Аппарат внешней фиксации

В ряде случаев – в пожилом возрасте, при выраженном отеке кисти и лучезапястного сустава, делать доступ для установки пластины бывает нежелательно в силу различных факторов (отек, состояние кожи). В таких случаях устанавливают аппарат внешней фиксации – он фиксирует отломки с помощью спиц, которые проходят через кожу в кость. Аппарат выступает над кожей небольшим блоком (около 12 см длиной и 3 см высотой). Преимущество этого вида остеосинтеза в том, что нет необходимости делать большие разрезы, однако за аппаратом нужно следить – делать перевязки, чтобы спицы не воспалились.

После операции рука 2 недели находится в лонгете, потом пациент начинает разрабатывать лучезапястный сустав в аппарате, который этому не препятствует.

Аппарат внешней фиксации удаляется примерно через 6 недель, после рентген-контроля, в условиях стационара. Операция снятия аппарата внешней фиксации не занимает много времени и достаточно легко переносится пациентом. Средний срок госпитализации 5-7 дней, длительность больничного листа – около 1,5 месяцев. Перевязки надо делать через день, в амбулаторном режиме. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке.

Фиксация спицами, или винтами

При незначительном смещении отломков лучевая кость фиксируется спицами или винтами через небольшие проколы кожи. Примерно на 2 недели накладывается гипсовая лонгета, затем человек начинает разрабатывать руку. Спустя 6-8 недель спицы извлекаются.

В ряде случаев возможно применение саморассасывающихся имплантов, удалять которые не нужно.

Застарелые, неправильно сросшиеся переломы лучевой кости

При застарелых неправильно сросшихся переломах могут беспокоить болевые ощущения, присутствовать ограничения движения – тугоподвижность сустава, и другие неприятные последствия (онемение и отечность пальцев кисти). В подобных случаях рекомендовано оперативное лечение, чаще всего – с фиксацией пластиной. Кость разобщается, выставляется в правильное положение и фиксируется. Если есть зона дефекта кости – например, если кость срослась с укорочением, этот дефект заполняется либо собственной костью человека (трансплантат берется, как правило, из гребня подвздошной кости), либо искусственной костью, которая за 2 года перестраивается в собственную костную ткань.

Дальнейшее послеоперационное и восстановительное лечение при застарелых и неправильно сросшихся переломах дистального метаэпифиза лучевой кости аналогичны описанным выше. Однако, учитывая застарелый характер повреждения, может потребоваться более длительная реабилитация.

Анестезия при оперативном лечении перелома дистального метаэпифиза лучевой кости

Для проведения всех вышеописанных операций, как правило, используется проводниковая анестезия — раствор анестетика вводится в зону плечевого сплетения, где проходят нервы, которые иннервируют всю верхнюю конечность (отвечают за ее чувствительность и движения), и рука полностью немеет. Подобная анестезия достаточно легко переносится, длится 4-6 часов. Фактически это разновидность местной анестезии. Кроме того, делается премедикация – успокаивающий укол, и во время операции человек спит своим сном. Возможно применение общей анестезии. Окончательный выбор метода анестезии определяется врачом-анестезиологом накануне операции.

Источник

К ТЕХНИКЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ЭПИМЕТАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

А.В. Ащев, О.А. Иныков, Ю.А. Инькова Кафедра травматологии и ортопедии РостГМУ

Кафедра травматологии и ортопедии РостГМУ ЭПИФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — ТЕХНИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

К вопросу лечения эпиметафизарных переломов лучевой кости исследователи будут постоянно возвращаться уже по той простой причине, что такие переломы составляют до 20-30% всех повреждений костей. При нестабильных вариантах переломов анатомическая репозиция сложна и часто выполняется при использовании метода ЧКДО.

Используемый нами аппарат состоит из трех кольцевых или полукольцевых (2/3 кольцевых) опор. Чаще он собирается заранее перед операцией.

Первая спица проводится через локтевую кость в верхней трети предплечья. Затем проводятся пара перекрещивающихся спиц — одна через 2-3 пястные кости и другая через 3-5 пястные кости. Очень важно, чтобы свод образованный пястными костями при этом не был уплощён. Подобная ошибка приводит к контрактурам, тугоподвижности пальцев и нейродистрофическому синдрому. После достижения репозиции плоскость расположения этих спиц должна быть перпендикулярна продольной оси лучевой кости. Ось 3 пястной кости должна совпадать с осью луча. Спицы должны обладать значительной собственной жесткостью, поэтому применяются спицы толщиной 2,0 мм.

Средняя опора аппарата находится на уровне 3-3 см проксимальнее конца центрального отломка луча.

Производится форсированная одномоментная дистракция. При этом растягивается суставная щель лучезапястного сустава и цель между отломками в зоне перелома.

Репозиция производится путем воздействия на центральный, а не на периферический отломок. Эта деталь отличает используемую нами методику от рекомендованных во многих руководствах, статьях и монографиях, посвященных лечению подобных переломов методом ЧКДО.

Репонирующим элементом аппарата является стержень, введенный в проксимальный фрагмент на уровне средней опоры. Используем самонарезающий стержень ХНИИТО с конической червячной резьбой на рабочем конце и резьбовым хвостовиком с метрической резьбой диаметром 6 мм. В этой зоне по тыльной и по лучевой поверхности кости проходит незначительное число сухожилий и мышц. При выборе места и направления введения стержня они могут быть без ущерба процессу лечения и последующей функции с легкостью незначительно отодвинуты троакаром. Направление введения стержня в зависимости от характера исходного смещения фрагментов может быть изменено по окружности в пределах 90 градусов.

Использование стержня увеличивает репозиционные возможности, облегчает «дозировку» репозиции, поскольку может использоваться, как давление, так и тракция за стержень, а в некоторой степени (до 10-15 градусов) и ротация стержня вокруг оси лучевой кости (до 10-15 градусов).

Это выгодно отличает спице-стержневую компоновку аппарата от спицевой. Перемещением при помощи стержня дистального конца проксимального отдомка выполняется репозиция. Грубые смещения устраняются вручную, остаточные — при помощи винтовых устройств аппарата. Затем на столе производится контрольная рентгенография. После достижения репозиции сбрасывается дистракция. Суставная щель лучезапястного сустава должна быть расширена лишь на 1 мм, не более — для нейтрализации давления на запястья на суставную поверхность луча.

В последнюю очередь проводиться спица в верхнем кольце через обе лучевые кости. Этой спицей блокируется ротация предплечья,

В иммобилизационном периоде лечения, длящемся 3 недели, в обязательном порядке проводится активная и пассивная лечебная гимнастика для пальцев кисти. Через 3 недели аппарат осторожно снимается. Кисть выводится из выпрямленного положения в среднефизиологическое положение и фиксируется повязкой из материала Cellacast.

ЭПИФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — ТЕХНИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Иммобилизация длится ещё 3 недели. Основное направление лечения в этот период — активные упражнения, ЛФК, бытовая трудотерапия. Через 3 недели больной должен выполнять все виды работ по самообслуживанию, иметь полный объём движений всех пальцев, должен быть в состоянии переносить груз 5 кг, гладить бельё с помощью утюга — как в повязке, так и без повязки. Недостаточное внимание к трудотерапии считается грубой ошибкой.

Описанная технология чаще применяется нами при переломах Бартона, Белера, Смита и реже — при многооскольчатых неустойчивых переломах.

В: СМН; 24.11.2015г.

ОПТ: СМН; 24.11.2015г

Источник

Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости («луч в типичном месте»)

Дистальный метаэпифиз – это нижний конец лучевой кости, расположенный рядом с кистью.

Перелом «луча в типичном месте» обычно возникает при прямом падении на вытянутую руку.Помимо резкой боли в руке, может появиться штыкообразная деформация, изменение положения кисти. В процесс перелома бывают вовлечены нервы и сосуды запястья, которые могут быть поджаты отломками, что проявляется онемением в пальцах, похолоданием кисти.

Для уточнения характера перелома и выбора дальнейшей тактики лечения используется рентгенография, в ряде случаев – компьютерная томография. Иногда требуется УЗИ кистевого сустава.

Поскольку лучевая кость примыкает к кисти, очень важно восстановить анатомию и объем движений в суставе, чтобы в дальнейшем избежать проблем с ним. Раньше такие переломы лечили консервативно, т. е. в гипсовой повязке, но часто отломки смещались, кость срасталась неправильно, что в дальнейшем сказывалось на функции конечности — рука не сгибалась и/или не разгибалась до конца – формировалась тугоподвижность сустава (контрактура), оставался болевой синдром. К тому же длительное пребывание в гипсе отрицательно сказывалось на кожных покровах.

Длительность больничного листа при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости зависит от рода деятельности пациента. К примеру, для офисных работников средний срок нетрудоспособности – 1,5 месяца. Для профессий, связанных с физической нагрузкой, срок нетрудоспособности может быть увеличен.

Консервативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (гипсовая повязка)

При переломах без смещения можно предложить консервативное лечение – в гипсовой повязке. Средний срок пребывания в гипсе – 6-8 недель. Это редко проходит для конечности бесследно — после консервативного лечения сустав требует разработки движений, реабилитации. При лечении перелома даже с небольшим смещением в гипсе может произойти вторичное смещение отломков.

Оперативное лечение перелома лучевой кости в типичном месте (остеосинтез)

Практически все переломы лучевой кости со смещением требуют оперативного лечения – сопоставления и фиксирования отломков кости — остеосинтеза. Именно этот метод позволяет восстановить функцию кисти наиболее полноценно и добиться хороших функциональных результатов.

Лучевая кость полностью срастается примерно за 6-8 недель. Спустя этот срок пациент может начинать полноценно пользоваться рукой. Но разрабатывать руку с помощью определенных, рекомендованных врачом, упражнений, благодаря использованию фиксаторов можно уже спустя 1-2 недели после вмешательства. Легкие спортивные физические нагрузки можно начинать примерно спустя 3 месяца после операции.

В зависимости от типа перелома (оскольчатый, многооскольчатый, со значительным или незначительным смещением) можно выделить несколько возможных вариантов фиксации – пластиной, фиксированной винтами; аппаратом внешней фиксации; винтами; спицами.

В ряде случаев при выраженном отеке накладывается аппарат внешней фиксации, а после спадения отека он заменяется на пластину (или другой фиксатор в зависимости от типа перелома).

Остеосинтез лучевой кости пластиной

При значительном смещении отломков используется остеосинтез лучевой кости металлической пластиной, специально изготовленной для данного сегмента. После сопоставления отломков пластина фиксируется винтами к поврежденной кости. После установки пластины накладываются на кожу накладываются швы на 2 недели, а также гипсовая лонгета примерно на тот же срок. После операции назначается лекарственная терапия: обезболивающие препараты, препараты кальция для более быстрого срастания костей, при необходимости – препараты местного действия для уменьшения отека. Средний срок пребывания в стационаре – 7 дней. Швы снимаются в амбулаторном режиме спустя 2 недели. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке. Необходимости в удалении пластины нет.

Аппарат внешней фиксации

В ряде случаев – в пожилом возрасте, при выраженном отеке кисти и лучезапястного сустава, делать доступ для установки пластины бывает нежелательно в силу различных факторов (отек, состояние кожи). В таких случаях устанавливают аппарат внешней фиксации – он фиксирует отломки с помощью спиц, которые проходят через кожу в кость. Аппарат выступает над кожей небольшим блоком (около 12 см длиной и 3 см высотой). Преимущество этого вида остеосинтеза в том, что нет необходимости делать большие разрезы, однако за аппаратом нужно следить – делать перевязки, чтобы спицы не воспалились.

После операции рука 2 недели находится в лонгете, потом пациент начинает разрабатывать лучезапястный сустав в аппарате, который этому не препятствует.

Аппарат внешней фиксации удаляется примерно через 6 недель, после рентген-контроля, в условиях стационара. Операция снятия аппарата внешней фиксации не занимает много времени и достаточно легко переносится пациентом. Средний срок госпитализации 5-7 дней, длительность больничного листа – около 1,5 месяцев. Перевязки надо делать через день, в амбулаторном режиме. Рука носится в возвышенном положении на косыночной повязке.

Фиксация спицами, или винтами

При незначительном смещении отломков лучевая кость фиксируется спицами или винтами через небольшие проколы кожи. Примерно на 2 недели накладывается гипсовая лонгета, затем человек начинает разрабатывать руку. Спустя 6-8 недель спицы извлекаются.

В ряде случаев возможно применение саморассасывающихся имплантов, удалять которые не нужно.

Застарелые, неправильно сросшиеся переломы лучевой кости

При застарелых неправильно сросшихся переломах могут беспокоить болевые ощущения, присутствовать ограничения движения – тугоподвижность сустава, и другие неприятные последствия (онемение и отечность пальцев кисти). В подобных случаях рекомендовано оперативное лечение, чаще всего – с фиксацией пластиной. Кость разобщается, выставляется в правильное положение и фиксируется. Если есть зона дефекта кости – например, если кость срослась с укорочением, этот дефект заполняется либо собственной костью человека (трансплантат берется, как правило, из гребня подвздошной кости), либо искусственной костью, которая за 2 года перестраивается в собственную костную ткань.

Дальнейшее послеоперационное и восстановительное лечение при застарелых и неправильно сросшихся переломах дистального метаэпифиза лучевой кости аналогичны описанным выше. Однако, учитывая застарелый характер повреждения, может потребоваться более длительная реабилитация.

Анестезия при оперативном лечении перелома дистального метаэпифиза лучевой кости

Для проведения всех вышеописанных операций, как правило, используется проводниковая анестезия — раствор анестетика вводится в зону плечевого сплетения, где проходят нервы, которые иннервируют всю верхнюю конечность (отвечают за ее чувствительность и движения), и рука полностью немеет. Подобная анестезия достаточно легко переносится, длится 4-6 часов. Фактически это разновидность местной анестезии. Кроме того, делается премедикация – успокаивающий укол, и во время операции человек спит своим сном. Возможно применение общей анестезии. Окончательный выбор метода анестезии определяется врачом-анестезиологом накануне операции.

Источник