Как лечить ушиб лицевого нерва

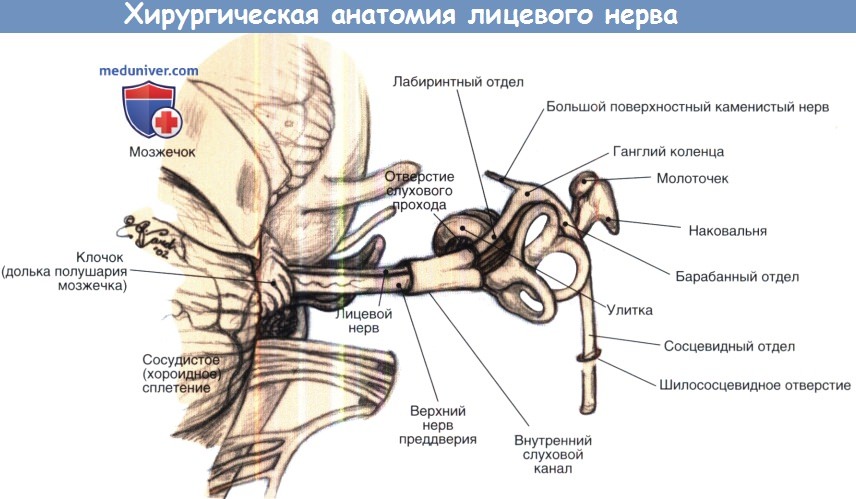

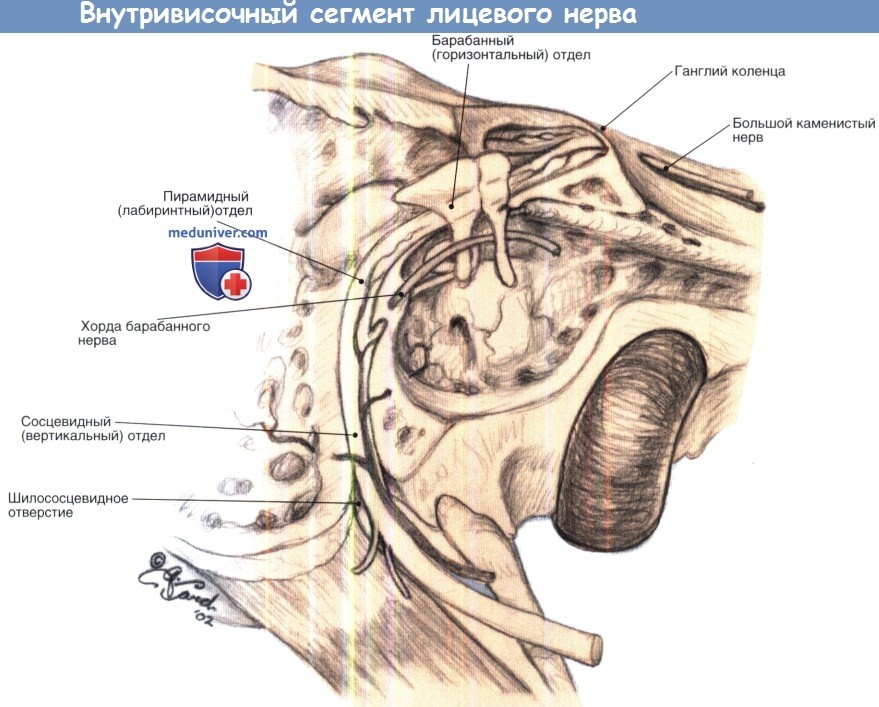

Лечение травматического повреждения лицевого нерваНаиболее частыми причинами повреждения лицевого нерва являются переломы височной кости, тупая или проникающая травма головы и шеи, ятрогенная операционная травма. Наиболее частыми причинами таких травм являются дорожно-транспортные происшествия, хотя в последние годы в связи с использованием ремней и подушек безопасности частота повреждения лицевого нерва при дорожно-транспортных происшествиях значительно уменьшилась. Лечение травматических повреждений лицевого нерва во многом основано на тех же принципах, что и при параличе Белла. После тщательного сбора анамнеза и объективного обследования больным выполняется аудиометрия и электродиагностическое тестирование. Дополнительно проводятся рентгенологические исследования (КТ височных костей — тонкие срезы в аксиальной и коронарной проекциях в костном окне), позволяющие установить места перелома височной кости, которые могут быть множественными; к сожалению, точно установить место повреждения не всегда возможно. Экспериментальные исследования на животных показали, что необходимость в хирургическом лечении при травматическом повреждении лицевого нерва возникает в том случае, если перерождение нерва достигает 90% или более в течение одной недели после травмы. К тому же время от начала паралича дает определенную предпосылку для понимания предположительного механизма травмы; так, отдаленный паралич чаще всего отражает отек нерва вследствие травмы или реактивации вирусной инфекции, а мгновенный паралич происходит чаще всего от разрыва нерва или сдавления, к примеру, костным отломком. В некоторых случаях, когда пациент поступает в бессознательном состоянии, установить срок возникновения паралича бывает невозможно. Электродиагностическое тестирование можно проводить и в бессознательном состоянии в тех случаях, когда спустя 72 часа после травмы имеется подозрение на наличие травматического паралича лицевого нерва и валлеровского перерождения. Из-за отсутствия асимметрии лица в редких случаях двухсторонний паралич не обнаруживается. Переломы височной кости делят на продольные (вдоль оси пирамиды височной кости), поперечные (под прямым углом к пирамиде височной кости) или смешанные/сложные/косые. Травмы височной или теменной области черепа приводят чаще всего к продольным переломам пирамиды, которые встречаются в 90% среди всех переломов височной кости. При этих переломах наблюдается кондуктивная тугоухость, связанная со смещением барабанной перепонки и барабанной полости и гематотимпанумом. Лицевой нерв повреждается в 20-25% случаев при продольных переломах, обычно это происходит в преганглионарной зоне, в которой ствол нерва может быть разорван, может быть нарушена целостность оболочки нерва, либо нерв может быть растянут.

Травма затылочной области чаще приводит к поперечному перелому пирамиды височной кости, который встречается приблизительно в 10% наблюдений. Манифестацией поперечного перелома являются сенсоневральная тугоухость и вестибулярные расстройства, связанные с повреждением капсулы костного лабиринта или ВСП. Несмотря на то, что эти переломы встречаются реже продольных, они довольно часто, приблизительно в 50% случаев, приводят к повреждению лицевого нерва. При поперечных переломах лицевой нерв обычно повреждается в лабиринтном сегменте. Чаще всего травматическое повреждение лицевого нерва требует диагностической операции и восстановления нерва. Как будет обсуждено ниже, при восстановлении нерва чаще всего используется трансплантат нерва, хотя при поврежденной височной кости это будет особенно трудно. Хирургический доступ определяется размерами поврежденной части лицевого нерва и степенью остаточного слуха. Потенциальные хирургические доступы включают транслабиринтный, трансканальный, трансмастоидальный и доступ через среднюю черепную ямку (который может быть использован самостоятельно или комбинированно). В тех случаях когда лицевой паралич развивается стремительно в результате экстратемпоральной травмы лицевого нерва (разрыв), восстановление должно быть выполнено в течение 72 часов от момента повреждения, учитывая электрофизиологиче-ское определение функции дистальных сегментов до проявления валлеровского перерождения. При наличии полного лицевого паралича, связанного с переломом или травмой височной кости, электрофизиологическое исследование должно проводиться спустя 72 часа, и решение о хирургическом вмешательстве должно основываться на вышеупомянутых критериях. При возможности, диагностическая операция и восстановление проводятся в пределах первой недели повреждения до образования грануляций и рубцевания, которые будут препятствовать адекватному восстановлению нерва. Только в случаях полного лицевого паралича, связанного с переломом фаллопиевого канала и разрывом нерва, отчетливо видимым на КТ, показано хирургическое вмешательство без предшествующей первичной электрофизиологической диагностики. Во многих случаях при повреждении лицевого нерва, связанного с тупой травмой височной кости, паралич может быть не распознан и не подтвержден в течение нескольких дней при наличии травм головного мозга или других повреждений, требующих интубации и седации пациента. В этих случаях и в случаях отдаленного наступления паралича в результате тупой травмы височной кости для решения вопроса о хирургическом вмешательстве поможет электродиагностическое тестирование. Для определения соответствующей тактики в таких случаях многие хирурги используют диагностические критерии, предназначенные для паралича Белла. Хирургическая декомпрессия всех вовлеченных при переломе височной кости сегментов нерва должна быть выполнена посредством доступов через среднюю черепную ямку, трансмастоидальным или транслабиринтным доступом (в случаях отсутствия слуха). Когда рентгенологически не удается идентифицировать участок поврежденного нерва, хирургическое вмешательство преследует цель выполнить минимальную декомпрессию лабиринтного сегмента лицевого нерва с последующем решением вопроса о тотальной декомпрессии. Ятрогенное повреждение лицевого нерва может произойти даже в руках высококвалифицированного отохирурга и при отсутствии прямой травмы. К примеру, термическое повреждение лицевого нерва может произойти вследствие перегрева при неадекватной ирригации в случае использования алмазного бора при сверлении. Аналогично, при удалении патологических образований (холестеатомы, опухоли, грануляционной ткани), прилежащих к лицевому нерву, может быть нарушено его кровоснабжение, и в результате ишемии наступит временный паралич. При хирургии среднего уха наиболее частым местом повреждения является барабанный сегмент, так как именно здесь чаще всего встречаются дегисценции в стенке фаллопиева канала.

Во время операции на сосцевидном отростке лицевой нерв повреждается чаще всего в области второго колена. Существует несколько факторов, способствующих ятрогенному повреждению лицевого нерва. Это, прежде всего, технические погрешности хирурга и недостаточное знание анатомии этой области. В некоторых случаях повреждение лицевого нерва может являться результатом врожденных пороков развития, таких как дегисценция или дупликатура. Кроме этого, рубцовые изменения после перенесенной операции на ухе или эрозирование стенки фаллопиевого канала с вовлечением нерва вследствие патологического процесса (например, холестеатомы) могут приводить к тому, что нерв становится более уязвимым. Тактика ведения случаев ятрогенного паралича лицевого нерва полностью зависит от добросовестности хирурга. Если больной пробуждается после операции на среднем ухе или сосцевидном отростке с внезапным парезом лицевого нерва, ему необходимо уделить безотлагательное внимание. Часто лицевой парез бывает вызван временным действием местной анестезии и полностью проходит спустя несколько часов после операции. Если имеется смещение или ослабление мастоидальной повязки или тампонады канала, то в этих случаях возможно воздействие на обнаженный нерв либо силы избыточного давления, либо травмирующей силы. В случае, если лицевой паралич не проходит спустя несколько часов, хирургу необходимо решить, мог ли нерв быть поврежден во время операции. Если имеются какие-либо сомнения и паралич не проходит, должна быть выполнена диагностическая ревизия. В тех случаях, когда во время операции хирург выделял лицевой нерв и имеется уверенность, что нерв интактен, паралич, вероятнее всего, связан с отеком. Лечение в этом случае включает в себя назначение кортикостероидов, электродиагностическое тестирование и ряд последовательных объективных обследований. Некоторые хирурги рекомендуют наблюдение и серийную ЭНОГ в течении первых трех послеоперационных суток. Только при перерождении нерва более чем на 90% необходимо произвести ревизию. Если обнаруживается разрыв ствола нерва более чем на 50% диаметра, необходимо иссечь поврежденный фрагмент нерва и наложить анастомоз «конец в конец» или воспользоваться трансплантатом нервного ствола. Аналогично следует поступить, если разрыв лицевого нерва был обнаружен во время операции и пересечено более 50% нерва. При повреждении менее 50% нерва должны быть предприняты непрямые методы воздействия; однако декомпрессия фаллопиева канала должна проводиться на один см проксимальнее и дистальнее от места повреждения, предполагая, что отек в месте заживления будет нарастать. Во всех случаях ятрогенного паралича лицевого нерва для определения дальнейшей тактики введения предусмотрительно проконсультироваться с опытными коллегами в области хирургии уха. Любое хирургическое вмешательство на лицевом нерве или вблизи ствола нерва может привести к его повреждению. В этих случаях использование интраоперационного нейрофизиологического мониторинга (ЭМГ) лицевого нерва очень важно для профилактики его повреждений. Во время операции монитор в реальном времени постоянно информирует операционную бригаду звуковыми и визуальными сигналами о состоянии лицевого нерва. Учитывая, что монитор не функционирует во время использования электрокаутера, операционное поле покрывается пластиковой пленкой таким образом, чтобы половина лица осталась обозрима операционной сестре для наблюдения за движениями мышц лица в дополнение к электрофизиологическому монитору. Во время вмешательства на основании черепа (например, удаление опухолей в мостомозжечковом углу, к примеру, вестибулярной шванномы) лицевой нерв повреждается очень легко, особенно при опухолях больших размеров и при прорастании нерва опухолью. Хотя нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва является стандартом помощи при нейрохирургии основании черепа, ряд исследований показал, что мониторинг лицевого нерва и при хирургии барабанно-сосцевидной области может помочь избежать интраоперационного повреждения лицевого нерва. Хотя мониторинг и не может заменить опыт, полученный в результате тренировок в лабораториях на блоках височных костей или в операционной, но может быть чрезвычайно полезным для хирургов всех уровней. Мониторинг предназначен для идентификации и определения местоположения лицевого нерва, определения щадящего пути выделения и высверливания и минимизации раздражения нерва вследствие прямой травмы его ствола или растяжения. Мониторинг можно также использовать для обнаружения места блока нервной проводимости при остром лицевом параличе: блок должен находиться между участком ствола нерва, который отвечает на электрическую стимуляцию и участком, который уже не отвечает.

Электрическая стимуляция нерва после завершения операции позволяет убедиться в сохранении его целостности. Ряд исследований показал, что интраоперационное измерение СМПД коррелирует с послеоперационной функцией лицевого нерва, например, после удаления вестибулярной шванномы. Медленно проявляющийся лицевой парез или паралич после отологических или нейроотологических операций (отсроченный лицевой паралич) является хорошо описанным феноменом, часто встречающимся вследствие вирусной реактивации в пределах узла коленца в результате хирургического вмешательства. Некоторые авторы описывают в своих работах отдаленный лицевой паралич после барабанно-сосцевидной, стремянной, кохлеарной имплантации, рассечения вестибулярного нерва или операции по поводу невриномы слухового нерва. Чаще всего отдаленный лицевой паралич наблюдается после операции по поводу невриномы слухового нерва (2,2-29% всех случаев), также описаны случаи после вестибулярной нейрэктомии (0-18%), стапедэктомии/стапедотомии (0,5-1%), операции на эндолимфатическом мешке (1%), кохлеарной имплантации (0,4-0,7%) и хирургии барабанно-сосцевидной области (0,38-1,4%). Типично протекающий отдаленный лицевой паралич наблюдается между 3-ми и 12-ми послеоперационными сутками, хотя иногда может проявиться и спустя несколько недель. Ряд авторов в работах, основанных на серологических исследованиях, наряду сданными экспериментальных исследований на животных приходят к выводу, что отдаленный лицевой паралич проявляется следствием реактивации латентной герпес-вирус -ной инфекции в пределах лицевого нерва, при термических или механических манипуляциях во время операции этой области. Большинство пациентов, перенесших отдаленный лицевой паралич, могут рассчитывать на возвращение нормальной или почти нормальной функции (по шкале HBI-II) в пределах одного или двух месяцев, хотя в некоторых случаях восстановление занимает более длительный срок. Некоторые авторы настаивают на использовании антивирусных препаратов для профилактики и лечения отдаленного лицевого паралича после нейроотологических операций, однако принимая во внимание высокую частоту спонтанного восстановления, для определения эффективности данной терапии необходимы проспективные контролируемые клинические исследования. По данным одного исследования, хирургическая профилактическая декомпрессия фаллопиева канала в лабиринтном сегменте в процессе операции по поводу удаления невриномы слухового нерва посредством транслабиринтного доступа и доступа через среднюю черепную ямку продемонстрировала более благоприятный период восстановления в отличие от удаления опухоли без костной декомпрессии, хотя различий в частоте встречаемости отдаленного лицевого паралича выявлено не было. Учебное видео анатомии лицевого нерва и проекции его ветвейПри проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь — Также рекомендуем «Лечение поражения лицевого нерва опухолью» Оглавление темы «Патология лицевого нерва.»:

|

Источник

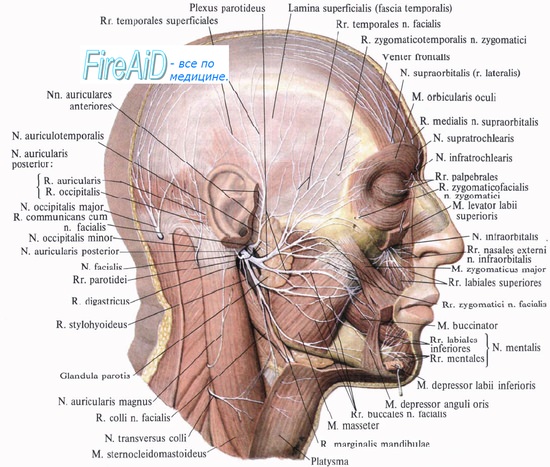

Одним из двенадцати парных черепных нервов является лицевой. Он смешанный, так как состоит из двигательных, чувствительных и парасимпатических нервных волокон. Двигательная часть нерва начинается в ромбовидной ямке IV желудочка головного мозга из отростков нервных клеток двигательного ядра.

Одним из двенадцати парных черепных нервов является лицевой. Он смешанный, так как состоит из двигательных, чувствительных и парасимпатических нервных волокон. Двигательная часть нерва начинается в ромбовидной ямке IV желудочка головного мозга из отростков нервных клеток двигательного ядра.

В его состав включают промежуточный нерв. Это два разных нерва, но их волокна переплетаются. Они одновременно выходят на поверхность головного мозга и движутся в канал лицевого нерва. В месте его изгиба находится коленчатый (вкусовой) узел промежуточного нерва. Отсюда берут начало чувствительные волокна нерва, секреторные — от клеток верхнего мостового слюнного ядра в продолговатом мозге.

Периферические волокна промежуточного нерва входят в структуру ответвлений лицевого — большого каменистого нерва и барабанной струны. Эти ветви образуются в лицевом канале.

Чувствительные (вкусовые) волокна в составе каменистого нерва иннервируют слизистые мягкого неба, соединившись с крылонебным узлом.

Вкусовые отростки барабанной струны иннервируют 23 передней части слизистой языка, достигнув язычного нерва.

Первая ветвь нерва отходит от коленчатого узла и, двигаясь по крыловидному каналу, входит в крылонебный нервный узел. В его составе иннервирует слизистые мягкого неба и носовой полости. Далее часть нервных волокон входит в состав верхнечелюстного нерва и направляется к слезной железе.

Вторая ветвь отделяется от лицевого нерва в нижней части канала и волокна промежуточного нерва в ее составе через барабанную полость продвигаются к язычному нерву и объединяются с ним. Часть волокон далее продолжает движение в подъязычный нервный узел, а часть — в подчелюстной.

Кроме того в черепной коробке от лицевого нерва отделяются ветви к слуховому и блуждающему нервам, к стременной мышце.

Выйдя из канала, лицевой и промежуточный нерв разделяются. При этом двигательные волокна лицевого, продвигаясь через шилососцевидное отверстие височной кости, внедряются в ткани околоушной железы. Здесь формируются две ветви лицевого нерва:

- верхняя;

- нижняя.

Мелкие ответвления — ветви второго порядка. Соединяясь внутри железы, они образуют околоушное сплетение. Выйдя из железы, направляются радиально к челюстно-лицевым мышцам.

Анатомо-физиологическое строение лицевого нерва и разнообразие функциональных связей определяют большое количество различных болезней.

Как устроен лицевой нерв, его анатомия и функции:

Заболевания лицевого нерва, их особенности

Патологии лицевого нерва могут поражать сразу несколько ветвей и вовлекать в процесс другие нервы.

Основные поражения лицевого нерва:

- неврит или паралич Белла (простудный лицевой, воспаление);

- невралгия;

- защемление нерва;

- невропатия;

- парез.

Все невриты — заболевания воспалительного характера. Могут развиваться остро, но чаще протекают с нарастанием симптомов. Второе  название неврита лицевого нерва свидетельствует о главном признаке недуга — парезе или параличе мимических мышц. Простудный лицевой неврит чаще возникает от переохлаждения.

название неврита лицевого нерва свидетельствует о главном признаке недуга — парезе или параличе мимических мышц. Простудный лицевой неврит чаще возникает от переохлаждения.

Невралгию отличают сильные приступообразные боли в области лица. Недуг быстро прогрессирует.

При защемлении лицевого нерва патология развивается с различными по силе болями и характерной локализацией за ухом со стороны поражения нерва.

Невропатии отличаются прогрессирующей асимметрией лица, неуправляемой мимикой.

Для пареза характерно снижение двигательной функции мышц лица. При параличе она вообще отсутствует.

Что опасно для лицевого нерва?

Факторы внешнего воздействия становятся провоцирующими для возникновения поражений лицевого нерва. Это и пребывание в условиях низкой температуры, и холодный ветер, и сквозняки, и работающий кондиционер.

Патологии лицевого нерва могут быть последствиями хирургических вмешательств в ходе лечения гнойных воспалений в ухе, слюнных железах, в структурах сосцевидного отростка височной кости. Этому способствуют черепно-мозговые травмы, воспаления в среднем ухе, в головном мозге и его оболочках. Наследственность также имеет значение в диагностике невритов.

Новообразования в близлежащих тканях — еще одна из причин повреждений нерва.

Длительные стрессовые состояния, большие физические нагрузки, токсические отравления, снижение иммунитета — причинные факторы болезней нерва.

Некоторые заболевания внутренних органов и систем являются главной причиной поражения лицевого нерва:

- инфекционные (ОРВИ, ОРЗ, грипп, герпесные и нейроинфекции, туберкулез, сифилис);

- сахарный диабет;

- инсульт;

- рассеянный склероз.

Для возникновения воспаления лицевого нерва имеет значение любой из факторов. Невралгии чаще появляются из-за механического воздействия на нерв у его выхода из канала.

Воспаление нерва, его отек или анатомическое сужение канала приводит к тому, что нерв защемляется в нем. Главные причины невропатии лицевого нерва — тяжелые простуды и системные болезни. Возникновение парезов (параличей) нерва связывают с отитом, травмами и защемлением.

Общие проявления и диагностика

Признаки болезней нерва демонстративны, поэтому определяются визуально. Основные симптомы того, что лицевой нерв поражен тем или иным заболеванием:

- нарушения двигательной функции челюстно-лицевых мышц (парез, паралич);

- изменение чувствительности мимических мышц и кожи в челюстно-лицевой зоне;

- нарушение речи и процесса пережевывания пищи;

- нарушение секреторной функции слезных и слюнных желез;

- боли по ходу нерва.

Повреждения нерва могут рецидивировать. Самая уязвимая часть нерва – в лицевом канале.

Повреждения нерва могут рецидивировать. Самая уязвимая часть нерва – в лицевом канале.

Эти патологии лечит невропатолог. Определение диагноза начинается с осмотра и сбора анамнеза жизни и болезни. Далее проверяют функции нерва и рефлексы, которые он обеспечивает.

Для уточнения диагноза проводят специальное тестирование — слуха, слюноотделения, слезоотделения, равновесия, вкусовых рецепторов. Тесты помогают установить место и степень поражения нерва.

Кроме того назначают исследование крови на сахар, биохимию, общий анализ крови, тестирование на наличие сифилиса.

Более современное — электрофизиологическое тестирование, которое определяет нарушение проводимости по стволу лицевого нерва. Эти тесты выполняют с помощью электронейрографа и электромиографа. Они точнее подтверждают паралич.

Применяют также МРТ и КТ. Но эти исследования неэффективны при диагностировании паралич лицевого нерва. В этом случае необходима рентгенограмма височной кости.

Неврит — когда нерв чрезмерно воспален

Неврит лицевого нерва — поражение одностороннее, развивается постепенно, проявляется симптомами:

- слабость в мимических мышцах, появляется парез (паралич);

- изменение чувствительности кожи и мышц пораженной части лица;

- непроизвольное подергивание мимических мышц;

- перекос лица, оно вытягивается;

- нарушение двигательной функции глаза, слезотечение или сухость;

- увеличение слюноотделения;

- нарушение вкуса;

- боль в ушах, изменение слуха от глухоты до усиления слуха.

- переменная боль в мышцах.

Лекарственное лечение неврита лицевого нерва :

- негормональные противовоспалительные препараты (Индометацин, Пироксикам,);

- кортикостероидные противовоспалительные препараты (Дексаметазон, Метилпреднизолон, Преднизолон);

- противоотечные лекарства (Лазикс, Диакарб);

- обезболивающие медикаменты (Пенталгин, Ибупрофен);

- спазмолитики (Но-шпа, Дротаверин);

- антихолинэстеразные лекарства, восстанавливающие нервно — мышечную проводимость (Нивалин, Галантамин).

По показаниям назначают лекарства, активизирующие метаболические процессы в нервной ткани (Нероболил, Динаболон).

Применяют массаж, ЛФК, рефлексотерапию, электролечение импульсным током, ультразвук, аппликации озокерита.

Если заболевание вторично — лечат основное заболевание.

Массаж при неврите лицевого нерва:

Простудный лицевой неврит

Начинается остро, развивается быстро, может рецидивировать. Если застужен лицевой нерв, то появляются такие симптомы:

- снижение двигательной функции лицевых мышц;

- асимметрия лица, расслабление мимической мускулатуры;

- онемение лицевых мышц;

- боль за ухом;

- искаженное восприятие громких звуков;

- не закрывается глаз, слезится.

Комплексное лечение заболевания проводится по той же схеме, что и лечение других поражений нерва.

Симптомы и лечение невропатии

Невропатия — это одностороннее заболевание лицевого нерва, провоцирующее развитие пареза или паралича мышц. Выраженный симптом — асимметрия лица.

Другие проявления патологии:

- лицевая боль;

- утрата управления челюстно-лицевыми мышцами;

- онемение пораженной части лица;

- сухость или слезотечение глаза;

- изменение вкусовых ощущений;

- нарушение слухового восприятия (искажение и усиление звуков);

- в тяжелых случаях – полная обездвиженность части лица.

Для лечения нейропатии лицевого нерва назначают противоотечные, гормональные и негормональные противовоспалительные препараты, обезболивающие такие же, как при лечении неврита. Прописывают сосудорасширяющие средства (Никотинновая кислота, Копламин, Кеоникол, Эндурацин).

Для лечения нейропатии лицевого нерва назначают противоотечные, гормональные и негормональные противовоспалительные препараты, обезболивающие такие же, как при лечении неврита. Прописывают сосудорасширяющие средства (Никотинновая кислота, Копламин, Кеоникол, Эндурацин).

Местное лечение — растворами димексида и ксидифона в виде аппликаций. При подозрении на постпаралитическую контрактуру мышц используют противосудорожные препараты (Карбамазепин, Финлепсин).

При необходимости назначают антихолинэстеразные лекарства и активизирующие обменные процессы, витамины группы В.

В случае контрактуры мимических мышц проводятся корригирующие операции. Хирургическим путем восстанавливают функции нерва при поражении его в лицевом канале, «оживляют» функции лицевой мускулатуры, реиннервируют мимические мышцы — сшивают нерв со здоровыми двигательными нервами.

Дополнительное лечение такое же, как и при невритах.

Невралгия — боль пронизывающая насквозь

Основной симптом невралгии лицевого нерва — боль, наибольшая у выхода нерва из черепа. Возникает внезапно, разной силы и локализации.

- Сопутствующие признаки:

- мышечная слабость с развитием пареза;

- повышенная или сниженная чувствительность мышц;

- развитие асимметрии лица;

- обильное слюноотделение и слезотечение;

- нарушение вкуса до полного отсутствия.

Лечение невралгии лицевого нерва чаще всего медикаментозное, назначаются следующие препараты:

- противосудорожные (Карбамазепин, Тебантин);

- миорелаксанты для снижения мышечного напряжения (Баклофен, Сирдалуд);

- анальгетики, при сильных болях — опиаты;

- психотропы для снятия депрессии (Тразодон, Амитриптилин);

- негормональные противовоспалительные мази, гели, кремы (Диклофенак, Диклак-гель);

- препараты, содержащие витамин В (Нейрорубин, Мильгама).

Дополнительно назначают электрофорез с лидокаином, иглотерапию, УВЧ, лечение микротоками. Рекомендуют легкий массаж и специальную гимнастику.

Если это лечение неэффективно, прибегают к операциям – декомпрессии и электростимуляции двигательной коры головного мозга.

Поражение парезом

Главный признак пареза лицевого нерва – асимметрия лица, но есть еще ряд иных важных симптомов:

- двигательная функция мимических мышц утрачена;

- нарушена речь и глотание;

- глаз открыт и обездвижен, сухой или слезиться;

- обильное слюноотделение;

- искаженное восприятие звуков;

- изменение вкуса;

- боль в области уха.

Лечение комплексное, основное – медикаментозное. Применяют спазмолитические, противоотечные, противовоспалительные стероидные, сосудорасширяющие, седативные и, содержащие витамины группы В, препараты. Рекомендуют лекарства, улучшающие обменные процессы в нервных тканях. Их перечень аналогичен тем, которые назначают при других патологиях нерва.

Лечение комплексное, основное – медикаментозное. Применяют спазмолитические, противоотечные, противовоспалительные стероидные, сосудорасширяющие, седативные и, содержащие витамины группы В, препараты. Рекомендуют лекарства, улучшающие обменные процессы в нервных тканях. Их перечень аналогичен тем, которые назначают при других патологиях нерва.

Для восстановления двигательной функции мышц и нервных волокон используют дополнительные методы лечения такие же, как при невралгии, но добавляют ряд методов. Это бальнеотерапия — лечение минеральными водами, электромассаж, лечение лазерным лучом, магнитотерапия, согревающие процедуры.

Хирургическое вмешательство проводят при длительном неэффективном лечении.

Защемление лицевого нерва

Протекает в острой и хронической форме. Тяжелое течение проявляется парезом (параличом), болезнь имеет такие симптомы:

- боли за ухом различной силы;

- ослабление лицевых мышц, перекос лица;

- онемение мышц и кожи;

- глаз приподнят вверх, слезоточит;

- слюноотделение из опущенного угла рта;

- повышенная чувствительность к громкому звуку.

Отсутствие лечения поражения приводит к контрактуре лицевых мышц.

Лечение проводят по стандартной схеме.

Профилактические меры

Предупредить заболевания лицевого нерва возможно, придерживаясь простых правил:

- исключить переохлаждения, пребывание на сквозняке;

- следить за состоянием зубов;

- своевременно лечить простуды, инфекции, системные болезни;

- избегать травм, нервного перенапряжения, стрессовых ситуаций;

- вести здоровый активный образ жизни;

- не допускать лишнего веса;

- заниматься физкультурой и спортом;

- отказаться от вредных привычек;

- правильно питаться, периодически принимать витамины.

При подозрении повреждения нерва необходимо сразу обращаться к специалисту.

Источник