Клиника перелома плечевой кости

Диагностические критерии

Внутрисуставные переломы (встречаются редко):

1. Боль в плечевом суставе.

2. Нарушение функции плечевого сустава.

3. Отек и гемартроз плечевого сустава.

4. Резкое ограничение активных движений, особенно в сторону отведения.

5. Пассивные движения резко болезненны.

6. Надавливание на головку плечевой кости вызывает боль.

7. Осевая нагрузка (давление на локтевой сустав снизу вверх) резко болезненна.

Переломы хирургической шейки — аддукционные и абдукционные (встречаются очень часто, особенно в пожилом возрасте)

Аддукционный перелом является результатом падения на согнутую и приведенную в локтевом суставе руку. Центральный отломок смещается кпереди и кнаружи. Периферический отломок отклоняется кнаружи и смещается кверху. Между отломками образуется угол, открытый кнутри.

Абдукционный перелом возникает при падении на отведенную руку. Центральный отломок отклоняется кпереди и книзу. Периферический отломок располагается от центрального, образуя угол, открытый кнаружи.

1. Боль и нарушение функции в плечевом суставе.

2. Пострадавший поддерживает поврежденную руку под локоть.

3. Активные движения в плечевом суставе крайне ограничены.

4. Пассивные движения возможны, но резко болезненны.

5. Положительный симптом осевой нагрузки.

6. Ротационные движения плечевой кости совершаются изолированно от ее головки.

Перелом диафиза плечевой кости

Прямой механизм: удар по плечу или плечом о твердый предмет.

Косвенный механизм: падение на кисть или локтевой сустав отведенной рукой; чрезмерное ротационное вращение по оси плеча.

Тип 1. Линия излома проходит выше места прикрепления большой грудной мышцы. Центральный отломок занимает положение отведения кнаружи и кпереди с ротацией кнаружи. Периферический отломок приведен кнутри сокращением большой грудной мышцы, подтянут кверху и ротирован кнутри.

Тип 2. Линия излома проходит ниже прикрепления большой грудной мышцы, но выше прикрепления дельтовидной. Центральный отломок сокращением большой грудной мышцы приведен и умеренно ротирован кнутри. Периферический отломок умеренно отведен кнаружи и подтянут кверху за счет сокращения дельтовидной мышцы.

Тип 3. Линия излома проходит ниже прикрепления дельтовидной мышцы, которая отводит центральный отломок кнаружи и кпереди. Периферический отломок подтянут кверху вследствие сокращения мышечного футляра плеча.

2. Нарушение функции плеча.

3. Деформация конечности.

4. Укорочение конечности.

5. Патологическая подвижность.

6. Крепитация отломков.

7. Положительный симптом осевой нагрузки.

Переломы дистального конца плечевой кости

Сгибательный перелом возникает при падении на согнутую в локтевом суставе руку. Центральный отломок смещен кзади и кнутри, периферический — кпереди и кнаружи. Угол между отломками открыт кпереди и кнутри.

Разгибательный перелом возникает при падении на разогнутую в локтевом суставе руку. Центральный отломок смещен кпереди и кнутри, периферический — кзади и кнаружи. Мышцы плеча смещают дополнительно отломки по длине.

1. Боль в дистальном отделе плеча и локтевом суставе.

2. Нарушение функции локтевого сустава.

3. При активных и пассивных движениях ощущается крепитация отломков.

4. Деформация локтевого сустава.

5. Значительный отек мягких тканей в зоне локтевого сустава.

Переломы мыщелка плеча

Переломы надмыщелков плечевой кости

Непрямой механизм: избыточное отклонение предплечья кнаружи или кнутри (отрывные переломы).

Прямой механизм: удар в область локтевого сустава или падение на локоть.

Чаще страдает внутренний мыщелок плеча.

1. Боль в локтевом суставе.

2. Пальпаторно выявляются болезненность, подвижный костный фрагмент и крепитация.

3. Умеренное ограничение движений в локтевом суставе.

4. Выраженное ограничение ротационных движений предплечья.

5. Ограничение сгибания кисти при переломе внутреннего надмыщелка.

6. Ограничение разгибания кисти при переломе наружного надмыщелка.

Переломы головки мыщелка и блока плечевой кости

Встречаются очень редко, относятся к внутрисуставным.

1. Боль и ограничение функции локтевого сустава.

2. Гемартроз.

3. Значительный отек мягких тканей в области локтевого сустава.

4. Положительный симптом осевой нагрузки.

Краевые, Т- и У-образные переломы мыщелка

Относятся к сложным внутрисуставным повреждениям.

Клинические признаки аналогичны таковым при переломе головки мыщелка и блока плечевой кости.

Перечень основных диагностических мероприятий:

1. Определение наличия припухлости, кровоизлияния в ткани, нарушения функции и вынужденного положения конечности.

2. Осмотр контуров плечевого сустава, диафиза плечевой кости и локтевого сустава для выявления деформации, укорочения конечности, наличия гемартроза или раны.

3. Пальпация для обнаружения места наибольшей болезненности и отека ткани, деформации оси кости, выстояния и крепитации отломков, патологической подвижности*.

4. Исследование пульсации плечевой и лучевой артерии для исключения сдавления или ранения плечевой артерии костными отломками плеча.

5. Определение чувствительности дистальных отделов конечности.

*При явных признаках перелома конечности дополнять обследование выявлением крепитации и патологической подвижности отломков не следует!

Источник

Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 4-5% всех переломов и являются наиболее частым повреждением плечевого пояса. По мнению Nordqvist и Petersson, на долю переломов проксимального отдела плеча приходиться около 53% от всех значительных повреждений плечевого пояса.

Переломы большого и малого бугорков могут встречаться как изолировано, так и в составе оскольчатых повреждений проксимального отдела плечевой кости. Большинство авторов считают, что смещение большого бугорка в задневерхнем направлении на 5 мм может привести к клинически выраженному импиджменту. При переломах без смещения или при минимальном смещении (менее 5 мм) основным методом является консервативное лечение.

Клиническое обследование

Клиническое течение переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от их характера. Большинство этих переломов возникают у пожилых пациентов в результате травмы, низкоэнергетического повреждения при падении, но встречаются и изолированные переломы большого и малого бугорков у более молодых пациентов. Переломы бугорков обычно встречаются у мужчин между вторым и пятым десятилетиями жизни, у подростков с открытой зоной роста плечевой кости.

Характер перелома определяется механизмом повреждения. Определено, что более 50% переломов большого бугорка случаются на фоне переднего вывиха плеча. Эксцентрическая нагрузка на бугорки, возникающая в результате падения на вытянутую руку, является причиной авульсионных переломов и может способствовать последующему смещению. Переломы малого бугорка – редкие повреждения, встречаемые у молодых людей. Рука обычно находиться в положении отведения и наружной ротации. Сильное напряжение подлопаточной мышцы приводит к отрыву бугорка.

Другой механизм перелома малого бугорка – задний вывих плеча.

Клинический осмотр

При переломах проксимального отдела плечевой кости часто имеется выраженный отёк. Вниз по руке, на грудную клетку и в подмышечную впадину распространяются экхимозы. Обязательным является поиск сопутствующих повреждений.

По данным электромиографии 67% всех пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости имеют признаки неврологических нарушений. Чаще повреждается подмышечный (58%) и надлопаточный (48%) нервы.

Симптомы при изолированном переломе малого бугорка: боль, возникающая при пассивной наружной ротации, при внутренней ротации с сопротивлением и болезненность при пальпации в данной области. Состоятельность сухожильно-мышечного комплекса можно оценить с помощью тестов отрыва и прижатия к животу (поскольку сухожилие подлопаточной мышцы прикрепляется к костной структуре, имеющей повреждение).

Визуализация

Лучевая диагностика является обязательной при переломах проксимального отдела плечевой кости. Первичная рентгенография выполняется по Neer: в переднезадней, лопаточной «Y» и аксиллярной проекциях. Оценка линии перелома и смещения фрагментов может представлять сложность, вследствие особенностей анатомии проксимального отдела плечевого сустава.

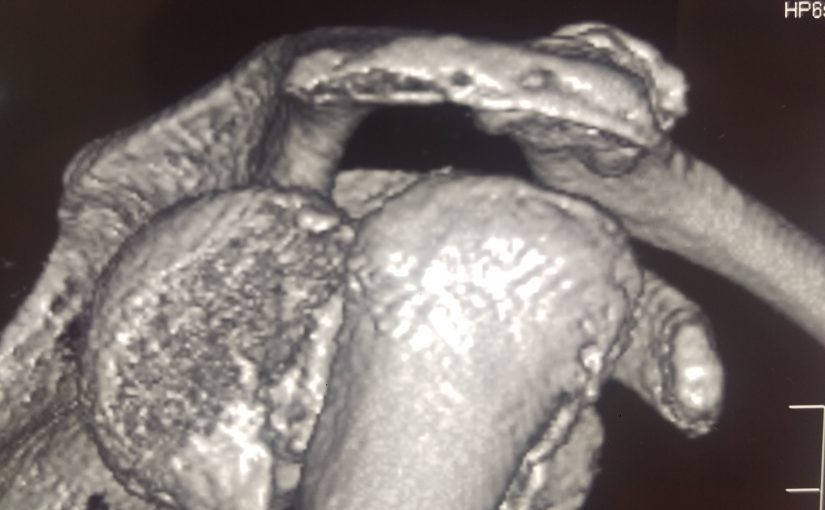

При неэффективности рентгенограмм, эффективной может быть КТс трёхмерной реконструкцией. При переломах большого бугорка наиболее точное измерение величины смещения возможно по рентгенограммам, полученным в передне-задней проекции в положении наружной ротации и с 15° каудальным наклоном. Большие смещенные фрагменты большого бугорка – передне-задняя проекция, меньшие – аксиллярная проекция.

С помощью МРТвыявляют скрытые переломы бугорков без смещения. Zanetti отметил, что у пациентов с подозрением на повреждение вращательной манжеты уровень скрытых переломов равен 38%.

Классификация

Neer предложил четырёх фрагментарную классификацию переломов проксимального отдела плечевой кости, которая получила распространение по причине свой простоты.

Плюсы:

- Концептуальное представление о характере перелома, выделяется несколько его типов.

Минусы:

- Плохая согласованность заключений различных исследователей

- Воспроизводимость одного исследователя

Лечение перелома плечевой кости

Консервативное:

На конечный результат могут оказывать влияние наличие сопутствующих повреждений, соблюдение режима реабилитации и функциональный статус.

Хорошие и отличные результаты были отмечены при переломах большого бугорка без или с незначительным смещением. Пациенты с переломами малого бугорка без значительного смещения костного фрагмента могут быть успешно вылечены консервативно.

Оперативное:

Обоснованность показаний к оперативному лечению переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от таких факторов:

- Характер перелома

- Возраст пациента

- Состояние костной ткани

- Наличие соматической патологии

- Уровень активности

- Доминантность конечности

- Мотивация к выздоровления

- Давность травмы

Смещение более 5 мм необходимо устранять хирургически. Оперативное лечение изолированных переломов малого бугорка характеризуется индивидуальностью подхода.

Реабилитация после перелома плечевой кости

Послеоперационный режим и программа реабилитации разрабатывается индивидуально. В течение первых шести недель конечность иммобилизируется, а упражнения включают пассивные движения. Через шесть недель разрешают активные движения, которые выполняют в течение последующих четырёх недель. Силовые упражнения разрешают не ранее десяти недель.

Осложнения

К осложнениям переломов бугорков относятся:

- Инфекция

- Неправильная консолидация

- Несращение

- Адгезивный капсулит

- Некорректная репозиция

- Ятрогенные повреждения

Источник

Перелом шейки плеча – это нарушение целостности плечевой кости в ее верхней части, чуть ниже плечевого сустава. Чаще возникает у женщин пожилого и старческого возраста, причиной становится падение на отведенную назад или прижатую к туловищу руку. Проявляется болями, отеком и ограничением движений в плечевом суставе. Иногда определяется костный хруст. Для уточнения диагноза проводят рентгенологическое исследование. Лечение обычно консервативное: анестезия, репозиция и иммобилизация. При невозможности сопоставления фрагментов выполняют операцию.

Общие сведения

Перелом шейки плеча – повреждение верхнего конца плечевой кости. Чаще выявляется у пожилых женщин, что обусловлено не только остеопорозом, но и характерной перестройкой метафиза плечевой кости: уменьшением количества костных балок, увеличением размера костномозговых полостей и истончением наружной стенки кости в области перехода метафиза в диафиз. Перелом обычно возникает в результате непрямой травмы. Может быть вколоченным, сопровождаться или не сопровождаться смещением отломков.

В большинстве случаев перелом шейки плеча является закрытым изолированным повреждением, открытые травмы этой области практически не встречаются. При высокоэнергетических воздействиях возможны сочетания с переломами других костей конечностей, переломом таза, переломом позвоночника, ЧМТ, переломами ребер, тупой травмой живота, разрывом мочевого пузыря, повреждением почки и т. д. Лечение переломов шейки плеча осуществляют травматологи-ортопеды.

Перелом шейки плеча

Причины

По наблюдениям специалистов в сфере травматологии и ортопедии, обычно причиной перелома шейки плеча становится непрямая травма (падение на локоть, плечо или кисть), при которой возникает сгибание кости в сочетании с давлением на нее по оси. Действие приложенных сил зависит от положения руки в момент травмы. Если конечность находится в нейтральном положении, линия излома обычно располагается поперечно. Периферический фрагмент внедряется в головку, формируется вколоченный перелом. При этом продольная ось может сохраниться, но чаще наблюдается образование более или менее выраженного угла, открытого кзади.

Если плечо в момент повреждения находится в положении приведения, центральный фрагмент «уходит» в положение отведения и разворачивается кнаружи. При этом периферический отломок поворачивается внутрь, смещается кпереди и кнаружи. Возникает аддукционный перелом, при котором угол между отломками открыт кзади и кнутри. Если внутренний край дистального фрагмента внедряется в головку, образуется вколоченный аддукционный перелом хирургической шейки плеча. Если внедрения не происходит (встречается достаточно редко), формируется повреждение с полным смещением и разъединением отломков.

При отведении плеча в момент травмы центральный фрагмент «уходит» в положение приведения и разворачивается кнутри. При этом периферический отломок подтягивается вперед и кверху, разворачивается кнутри и смещается кпереди. Отломки образуют угол, открытый кзади и кнаружи. Такая травма носит название абдукционного перелома. Как и в предыдущем случае, при абдукционных повреждениях часть периферического отломка обычно внедряется в головку плеча, полное разъединение и смещение фрагментов обнаруживается редко. Наиболее распространенные переломы – абдукционные.

Патанатомия

Плечевая кость – длинная трубчатая кость, состоящая из диафиза (середины), двух эпифизов (верхнего и нижнего) и переходных зон между диафизом и эпифизами (метафизов). Верхний конец кости представлен шарообразной суставной головкой, сразу под которой находится естественное сужение – анатомическая шейка плеча. Переломы в этой области выявляются очень редко. Чуть ниже анатомической шейки располагаются два бугорка (места прикрепления сухожилий мышц) – большой и малый.

Ниже бугорков и выше места прикрепления большой грудной мышцы проходит условная граница между верхним концом и диафизом кости. Данная граница носит название хирургической шейки плеча, именно в этой области чаще всего возникают переломы. Суставная капсула плечевого сустава крепится чуть выше бугорков, поэтому чрезбугорковые переломы, как и переломы собственно хирургической шейки плеча относятся к категории внесуставных повреждений. Разделение этих травм весьма условно, с учетом общих симптомов и принципов лечения большинство клиницистов объединяют их в общую группу переломов хирургической шейки плеча.

Такие переломы обычно хорошо срастаются, образование ложных суставов наблюдается чрезвычайно редко. Тем не менее, при наличии достаточно выраженного смещения и отсутствии репозиции в отдаленном периоде возможно значительное ограничение движений, обусловленное как консолидацией фрагментов в неправильном положении, так и близостью связок и суставной сумки, легко вовлекающихся в спаечный процесс. Наиболее неблагоприятным с точки зрения последующего ограничения функции является нерепонированный аддукционный перелом, после которого может возникать выраженное ограничение отведения.

Симптомы перелома

Пациенты с вколоченными переломами шейки плеча предъявляют жалобы на умеренную боль в области сустава, усиливающуюся при движениях. Сустав отечен, нередко обнаруживаются кровоизлияния. Активные движения возможны, но ограничены из-за боли. Пальпация головки плеча болезненна. При переломах со смещением симптомы выражены более ярко: нарушается округлая форма сустава, заметно некоторое выстояние акромиального отростка и западение в области головки.

Отмечается изменение оси плеча: она проходит косо, при этом центральный конец оси направлен вперед и внутрь. Локоть смещен кзади и отстоит от туловища, однако фиксация локтевого сустава (как при вывихе) отсутствует, симптом пружинящего сопротивления не выявляется. Определяется укорочение больного плеча на 1-2 см. Активные движения невозможны, пассивные резко ограничены из-за боли и иногда сопровождаются костным хрустом. При вращательных движениях головка не перемещается вместе с плечевой костью.

При пальпации хирургической шейки возникает резкая локальная болезненность. У худощавых пациентов со слабо развитыми мышцами в подмышечной впадине удается пальпировать конец дистального фрагмента кости. В отдельных случаях сместившийся отломок может сдавливать сосудисто-нервный пучок, что проявляется синюшностью из-за нарушения венозного оттока, отечностью конечности и ощущением ползающих мурашек.

Диагностика

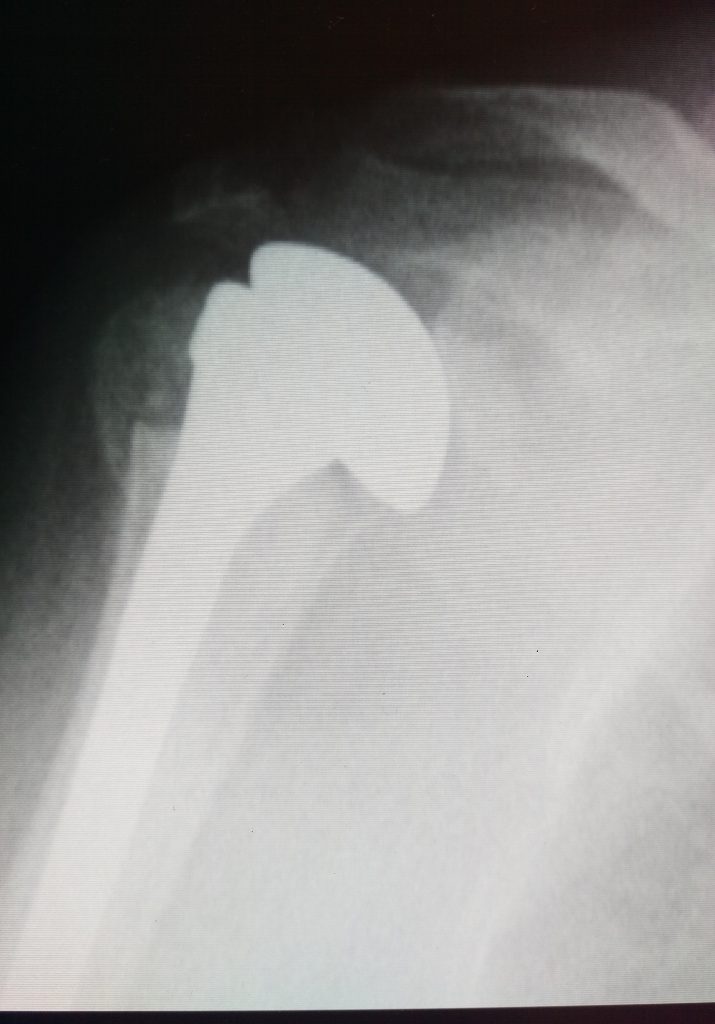

Для уточнения диагноза назначают рентгенографию плечевого сустава в двух проекциях: прямой и «эполетной» (аксиальной). «Эполетный» снимок выполняют, отводя плечо от туловища под углом 30-40 градусов. Большее отведение категорически не рекомендуется, поскольку может усугубить смещение отломков. В сомнительных случаях используют КТ плечевого сустава. При подозрении на сдавление сосудисто-нервного пучка пациентов направляют на консультацию к неврологам или нейрохирургам и сосудистым хирургам.

Лечение перелома шейки плеча

Пожилым больным с вколоченными переломами репозиция в большинстве случаев не требуется. Область повреждения обезболивают новокаином и накладывают фиксирующую повязку сроком на 6 недель. Если вколоченный перелом с умеренным смещением был диагностирован у человека молодого или среднего возраста, показано вправление. Больным всех возрастов репозицию проводят при оскольчатых и невколоченных переломах. Затем осуществляют иммобилизацию конечности, назначают обезболивающие и УВЧ. Лечебную гимнастику начинают со второго дня, легкие движения (незначительное приведение, отведение и покачивания) в плечевом суставе – с пятого дня. В последующем амплитуду движений постепенно увеличивают.

В качестве средства для иммобилизации перелома в зависимости от характера повреждения и возраста пациента может использоваться обычная косыночная повязка (у больных старческого возраста) или косынка-змейка, на которую подвешивают согнутую руку. При необходимости косынку дополняют валиком в подмышечной области. В отдельных случаях при вколоченных аддукционных переломах с угловым смещением и легко смещающихся невколоченных переломах с полным расхождением отломков осуществляют скелетное вытяжение на отводящей или абдукционной шине.

Хирургическое лечение показано при значительном угловом смещении, полном разъединении отломков и невозможности сопоставления фрагментов путем закрытой репозиции. Операцию осуществляют в условиях травматологического отделения под общим наркозом. Как правило, используют передне-медиальный разрез. Для удержания отломков у взрослых выполняют остеосинтез пластиной, у детей возможна фиксация спицами. Рану послойно ушивают и дренируют.

В послеоперационном периоде проводят иммобилизацию с использованием изогнутой шины Кремера или повязки с подушечкой в подмышечной впадине. Назначают обезболивающие и антибиотики. С третьего дня начинают ЛФК с выполнением движений в пальцах, локтевом и лучезапястном суставе. Швы снимают на 10-е сутки, движения в плечевом суставе начинают с 20-го дня после операции. Результаты хирургического вмешательства обычно хорошие.

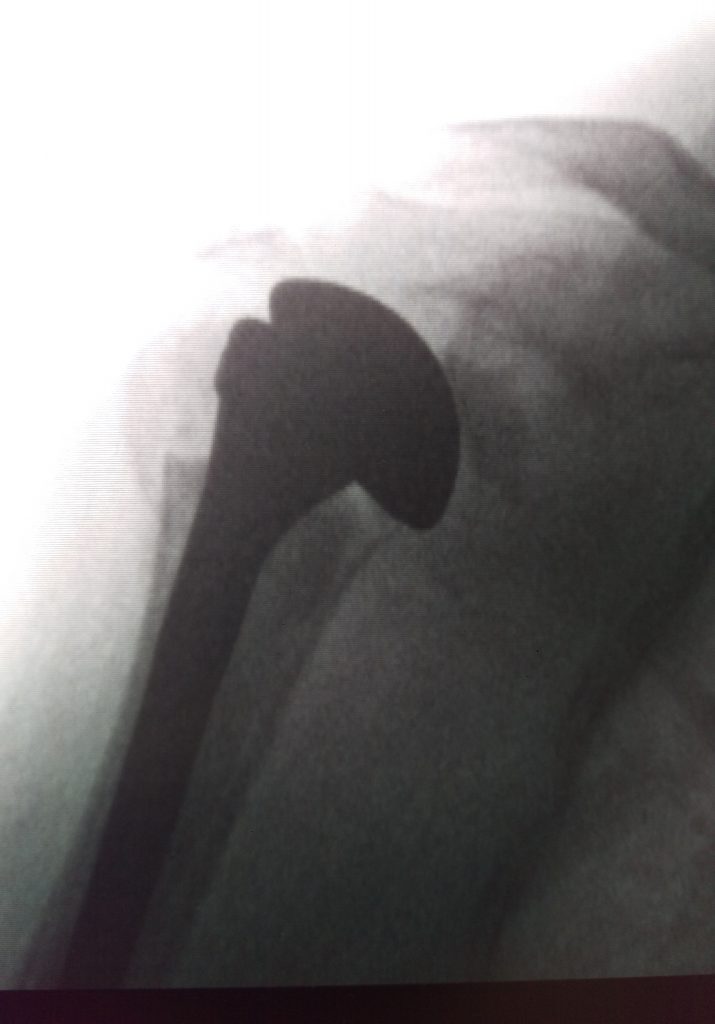

Очень редко, при раздроблении верхних отделов плечевой кости и асептическом некрозе головки, показано эндопротезирование плечевого сустава. В зависимости от возраста и физического состояния пациента возможно использование однополюсных эндопротезов (замена только головки плечевой кости) или тотальное эндопротезирование (замена как головки, так и суставной впадины лопатки). При наличии противопоказаний к эндопротезированию осуществляют артродез.

Источник