Кокситная гипсовая повязка при переломе бедра

Гипсовая повязка применяется для иммобилизации и предотвращения смещения отломков при повреждении костей или фиксации травмированных суставов. При этом используется гипсовый бинт, который представляет из себя обычный бинтовочный материал, пропитанный мелкозернистым сернокислым кальцием.

Этот порошок является очень гигроскопичным. Через четверть часа после добавления воды он застывает. Гипсовая повязка используется как для лечения, так и для транспортировки раненых. Первым в отечественной медицине стал применять гипс Пирогов.

До этого использовались фиксирующие повязки с применением крахмала. Пирогов начал использовать гипс в повязке для фиксации и консолидации отломков.

Правила наложения гипсовой повязки при переломе

Гипсовая повязка используется для обеспечения неподвижности травмированной кости и, минимум, двум близлежащим суставам. Либо – поврежденному суставу с двумя соседними фрагментами конечности.

Постоянный контроль правильного облегания повязкой пораженного места – излишне сильное бинтование может вызвать нарушение кровоснабжения в поврежденном месте. А это, в свою очередь, способствует возникновению пролежней вплоть до некроза.

Обеспечение свободного доступа к поврежденному месту – конечности, позвоночнику, суставу.

Постоянный контроль возникновения смещения уже фиксированных отломков.

При любом виде травмы конечностей следует оставлять пальцы незагипсованными для проверки кровоснабжения в последующем.

Придать поврежденной конечности наиболее функциональное положение: для пальцев рук это — небольшое сгибание, для кисти – угол в 45 градусов, для плеча – 15 – 20 (для этого следует подложить марлевый валик подмышку). Колено следует иммобилизировать под углом приблизительно в 165 градусов, угол между костями стопы и голени — 90 градусов.

Обязательно подложить под выступы костей серую вату, обладающую, в отличие от белой, гораздо меньшей гигроскопичностью – она не будет впитывать влагу так сильно, как белая, и это позволит оставаться поврежденному месту под повязкой сухим.

Бинты следует замачивать только в теплой воде так, чтобы она их полностью покрывала. Не нажимать на бинты – ждать, пока они сами полностью не погрузятся в воду. Оставить один конец бинта на видном месте – так будет легче развернуть его после намокания.

Бинт полностью промокнет, когда на поверхности исчезнут воздушные пузырьки. Мокрый бинт берут за оба конца и, держа над водой, немного выжимают.

Виды гипсовых повязок при переломе

Существуют лангетные повязки, закрывающие только одну сторону, и круговые, или циркулярные, накладывающиеся по спирали.

Они, в свою очередь, делятся на две группы:

- окончатые – с отверстием, располагающимся над имеющейся раной или дренажем,

- мостовидные – при круговом нарушении поверхности кожи.

Также накладываются круговые повязки, располагающиеся выше и ниже области повреждения и соединяющиеся П-образными металлическими деталями. В любом случае, такая повязка не будет препятствием для дренажа раны.

Помимо этого, различают повязки по типу:

- разрезные,

- шинные,

- лангетные.

По месту наложения:

- На руки и грудь – торако-брахиальные,

- На ноги – гонитные,

- На бедро, таз и живот вплоть до грудной клетки – кокситные.

А также – корсеты и даже кроватки, применяемые при различных деформациях позвоночника.

Для наложения такой повязки требуется наличие специального помещения и оборудования. Все необходимые манипуляции проводятся только специалистом – либо травматологом, либо ортопедом.

Необходимы два стола – ортопедический и стол для приготовления перевязочного материала. Помимо этого, потребуются ножницы (резать гипс), клювовидные щипцы (отгибать края гипса), расширитель (расширять отверстия) и материал, необходимый для перевязки.

Алгоритм наложения гипсовой повязки

Приготовить нужные материалы и инструменты.

Гипс засыхает через четверть часа после его замачивания, поэтому при большой зоне повреждения требуется замачивать бинты не сразу, а постепенно, и использовать их по мере надобности.

При наложении лонгеты на перелом измеряют ее параметры на здоровой руке или ноге заранее. Также предварительно нарезают полосы бинта нужных размеров. После замачивания следует разгладить бинт на столе или расправить, держа на весу. Фиксируют такую лонгету обычным бинтом.

Следует обездвижить зону повреждения с двумя, иногда тремя, близлежащими суставами при травме кости и двумя соседними фрагментами кости при суставной патологии.

По краю гипсовой повязки прокладывают широкий бинт или серую вату – они впоследствии будут загнуты за ее край.

Гипс накладывают постепенными круговыми движениями, следуя от периферии травмы к центральной области травмы. На местах сгиба повязку надрезают, накладывая один край на другой. Во избежание повреждения гипса сгибать бинт нельзя.

При гипсовании сустава его держат неподвижно.

При нарушении функции сустава требуется его фиксация в максимально удобном положении. При поражении конечности иммобилизируют ее в среднефизиологическом положении: это обеспечит равновесие мышц-антагонистов.

Дополнительно закрепляют зоны с повышенной нагрузкой – стопы и суставы.

Гипсовый бинт накладывается слоями. Каждый слой аккуратно приглаживают, моделируя очертания пораженной поверхности – рука должна почувствовать под слоем гипсового бинта контур тела.

Следует обратить особенное внимание на костные выросты: они защищаются подушечками из ваты или же марли. Гипс должен точь-в-точь следовать анатомическому строению расположенной под ним области. Последующий виток бинта должен закрывать наполовину предыдущий.

Правила наложения гипсовой повязки

При наложении повязки на конечность она поддерживается не пальцами, а целиком кистью: это поможет избежать возникновения вдавлений на гипсе после засыхания в последующем, что может причинить пациенту боль и даже вызвать появление пролежней.

Во избежание нарушения целостности повязки не следует прикасаться к ней до ее застывания.

Когда гипсовая повязка застынет, край гипса надо обрезать на 2 см по кругу, потом загнуть подкладку из бинта на обрезанный край и повторно фиксировать слоем гипса.

Гипсовый бинт следует накладывать, как минимум, в 5 слоев – это обеспечивает прочную фиксацию. Существует определенный порядок наложения бинта:

- плечо и предплечье – 4 — 6 слоев,

- лучезапястный сустав – 8 – 12,

- локоть – 12 – 18,

- плечевой сустав – 18 – 24,

- голень с бедром – 6 – 8,

- голеностоп – 12 – 16,

- колено – 18 – 24,

- тазобедренный сустав – 24 — 32.

После наложения гипса повязку следует промаркировать с указанием даты получения травмы, времени наложения, а также — фамилии травматолога с датой предполагаемого снятия гипса.

При использовании циркулярной повязки больной нуждается в наблюдении специалиста в течение 2-х суток – возможно возникновение отека пораженной конечности под гипсом.

При сложных случаях в стационаре следует перекладывать больного со стола на каталку и, далее, на кровать осторожно, чтобы гипсовая повязка не разломилась.

Сохнет повязка около 2 – 4-х дней. Высыхание гипса можно ускорить, если обеспечить в палате сухой и теплый воздух и не закрывать больного одеялом.

Источник

Библиографическое описание:

Хакимов, Ф. К. Модифицированная кокситная повязка при лечении диафизарных переломов бедренной кости у детей раннего возраста / Ф. К. Хакимов, Н. Б. Турсунов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 14 (200). — С. 159-162. — URL: https://moluch.ru/archive/200/49163/ (дата обращения: 22.05.2020).

Статья посвящена результатам консервативного лечения диафизарных переломов бедренной кости у детей раннего возраста с помощью видоизмененной тазобедренной гипсовой повязки.

Ключевые слова: бедренная кость, диафизарные переломы, тазобедренная гипсовая повязка.

Актуальность. Переломы диафиза бедра являются наиболее тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата и составляют от 12 до 25 % всех переломов костей у детей. Высокий процент переломов бедренной кости связан с увеличением в последние десятилетия числа множественных и сочетанных травм у детей. Многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о том, что переломы бедренной кости у детей в значительной степени отличаются от таковых у взрослых, как по течению, так и по результатам лечения [1,2,8,9].

Если диагностика диафизарных переломов бедра у детей обычно не вызывает трудностей, то в вопросах лечения имеется большое разнообразие мнений. Анализ литературных источников показал, что авторы часто связывают это с анатомо-физиологическими особенностями детского организма, обладающего выраженной пластичностью костной ткани, способностью к перестройке [3,7,10]. В то же время, имеет место переоценка регенеративных возможностей растущего организма, а также необоснованность выбора метода лечения без достаточного учета способности восстановления формы и структуры деформированной кости у детей. В настоящее время предложен целый ряд методов лечения переломов диафиза бедра от закрытой репозиции и иммобилизации гипсовой повязкой или наложения вытяжения до различных методов остеосинтеза.

Внедрение в практику лечения переломов компрессионно-дистракционного метода внесло свои коррективы в тактику лечения переломов бедра у детей. В связи с широким распространением метода закрытого чрескостного остеосинтеза альтернативные методы лечения не получили должного развития. Однако, данный метод, как и любой другой, имеет свои недостатки [4]. Принимались во внимание существующие разногласия по поводу лечения детей с диафизарными переломами бедренной кости, недостаточность исследований, посвященных вопросам консолидации фрагментов и перестройки костной ткани в зависимости от характера излома и возраста больных.

Материалы иметоды. Внастоящей работе представлены материалы изучения клинико-рентгенологических результатов лечения диафизарных переломов бедренной кости у 50 детей раннего возраста, лечившихся в последние 2 года в клинике Ташкентского педиатрического медицинского института.

Анализ данных изученных детей переломы бедренной кости у мальчиков наблюдаются в 1,4 раза чаще, чем у девочек. Мальчиков было 29 (58 %), девочек 21 (42 %). По возрасту: 24 случая (48 %) наблюдали у детей до 1 года, 26 случаев (52 %) — у детей от 1 до 3 лет. В возрастном аспекте соотношение полов имеет тенденцию к росту числа пострадавших мальчиков. Так, соотношение мальчиков и девочек в возрасте до 1 года составило 1,1:1,0, у детей 1–3 лет — 1,6:1,0. Таким образом, чем взрослее становятся мальчики, тем выше частота перелома, что, очевидно, связано с возрастающей с годами физической активностью последних.

У детей раннего возраста переломы возникали, в основном, в быту — 37 наблюдений (74 %). Неправильный уход и недостаточный присмотр за ребенком стали причиной падений с рук, кроватки и т. п. В условиях детского дошкольного учреждения травмированы 6 детей (12 %); вследствие уличной травмы пострадали 7 (14 %) пациентов. Наличие смещений, безусловно, во многом определяет тяжесть клинической картины перелома, а своевременное и точное выявление возникших смещений совершенно необходимо при осуществлении консервативного лечения. Поэтому мы изучили 50 переломов и в 42 наблюдениях (84,0 %) выявили смещения костных отломков; распределение переломов по видам смещений представлено в таблице.

Таблица 1

Распределение переломов диафиза бедренной кости по виду смещения

Вид смещения | Число наблюдений | |

абсолютное | процентное | |

Смещение отломков по длине | 5 | 10 |

Смещение отломков по длине и под углом | 22 | 44 |

Смещение отломков по ширине | 9 | 18 |

Смещение отломков под углом | 14 | 28 |

Всего | 50 | 100 |

Ротационное смещение отломков | 33 | 66 |

Изолированного смещения по длине (10 %), а также под углом (28 %) оказалось не так много, как традиционно принято. Значительно чаще встречалось комбинированное смещение — по длине и под углом (44 %). Как видно, такие смещения составили более половины переломов со смещением, что подтверждает целесообразность предпринятого деления. Выделение в отдельный, комбинированный, вид данного смещения важно не только вследствие частой встречаемости. Наличие одновременно двух смещений отягчает картину перелома и усложняет лечение. Для репозиции требуется не только тракция по оси или исправление угловой деформации, а сочетанное приложение усилий. Ротационное смещение обнаружено в 66 % переломов.

Как показал материал исследования, диафизарные переломы бедра у детей раннего возраста разнообразны и по характеру линии излома и уровню расположения. Косой перелом определен в 21 случае (42 %), поперечный — в 8 (16 %), косопоперечный — в 10 (20 %), оскольчатый — в 3 (6 %), поднадкостничный — в 8 (16 %).

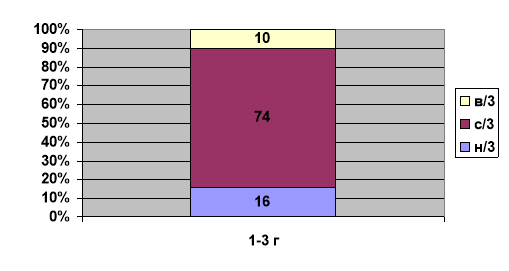

По уровню перелома превалировали переломы с/3 (74 %); н/3 (16 %) и в/3 тела бедра (10 %).

Распределение переломов по уровню локализации

Результаты иобсуждение.После окончания вытяжения, при наличии достаточно состоятельной костной мозоли, лечение продолжали видоизмененной тазобедренной гипсовой повязкой. При модифицировании повязки учитывались недостатки традиционной, особенности биомеханики диафизарного перелома бедра. Принцип тазобедренной гипсовой иммобилизации состоит в следующем.

При переломах в/3 и с/3 бедра со смещением, после прекращения вытяжения, бедро сгибают и отводят под углами, соответствующими смещению (кнаружи и кпереди, кпереди, кнаружи) проксимального отломка; колено сгибают под углом 900–1100. При переломе н/3 со смещением конечность сгибают в смежных суставах под углом 900, что способствует расслаблению икроножной мышцы, бедро отводят до 65–700.

Ватно-марлевую подстилку используют для защиты костных выступов и профилактики пролежней. Затем приступают к наложению лонгет, для чего первую гипсовую лонгету укладывают на поясничную область и наружно- боковую поверхность передней брюшной стенки больного так, чтобы верхний край лонгеты лежал на уровне нижнего края подреберий. Вторую лонгету укладывают по передней поверхности поврежденной конечности от одноименного подреберья до уровня 2,0 см проксимальнее лодыжек. Третьей короткой лонгетой укрепляют две предыдущие в области тазобедренного сустава. Далее повязке придают прочность циркулярными турами гипсовых бинтов.

Модифицированная тазобедренная повязка, на наш взгляд, сравнительно полнее соответствует требованиям гипсовой иммобилизации, так как:

- Элиминируется необходимость одномоментного перевода вытягиваемого сегмента из положения сгибания бедра в разогнутое;

- Приданое положение сгибания бедра и колена способствует наибольшему расслаблению мышц конечности;

- Положение сгибания бедра и колена является более физиологичным для травмированной конечности, чем предлагаемое в традиционной повязке.

Наблюдения показали полное соответствие параметров видоизмененной тазобедренной гипсовой повязки биомеханическим данным о том, что при согнутых под углом 80–900 бедре и голени отведение бедра увеличивается более чем в 2 раза, достигая 65–700, объем ротационных движений также увеличивается вдвое, достигается наибольшее расслабление наружных ротаторов. Стопа не нуждается в иммобилизации; пребывание стопы в состоянии естественного подошвенного сгибания (в пределах 10–200) в сочетании с прямым углом в колене способствует максимальному расслаблению икроножной мышцы.

Видоизмененная тазобедренная гипсовая повязка обладает следующими преимуществами:

- Обеспечивает придание дистальному отломку положения проксимального;

- Обеспечивает придание обеим отломкам наружной ротации;

- Иммобилизует два смежных сустава; движения в голеностопном суставе и пальцах стопы сохраняются в полном объеме;

- Делает более доступным визуальный контроль периферического кровообращения и иннервации травмированной конечности;

- Упрощает уход за больным, так как повязка не подвергается загрязнению физиологическими отправлениями, сохраняет опрятный вид и прочность в период иммобилизации;

- Реализовывает идею наибольшей «мобильности» больного — ребенок может сидеть, повязка не обрекает его на строгий постельный режим.

По материалам нашего исследования, средний срок иммобилизации модифицированной повязкой составил 28–30 дней. У 5 больных видоизмененную повязку применили в качестве элемента комбинированного лечения после накожного вытяжения. 15 детям в возрасте от 5 месяцев до 3 лет модифицированная повязка была использована в качестве самостоятельного метода. Иммобилизацию осуществляли после предварительного обезболивания места перелома и одномоментной закрытой репозиции отломков.

В основном на излечении находились дети с поднадкостничными переломами, причем у 5 детей выявлено угловое смещение. Детей с поперечным переломом было 5, в том числе со смещением — 2; все 4 случая косого перелома были с удовлетворительным стоянием отломков.

В результате применения видоизмененной гипсовой повязки у детей раннего возраста не наблюдали вторичного смещения отломков. Отломки удерживались в правильном положении в течение всей иммобилизации, которая составила 4–6 недель и зависела от возраста и линии излома. Сказанное подтверждают следующие клинические наблюдения.

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что при применении модифицированной гипсовой повязки свою задачу мы видели в восстановлении здоровья ребенка в короткие сроки и самыми щадящими методами. Наши наблюдения показали, что расчеты на самокоррекцию деформаций не оправданы, ротационные и угловые смещения остаются, ведя к различным искривлениям конечности, нарушению осанки. В итоге у нас сформировалось твердое убеждение, что у ребенка раннего возраста после консервативного лечения диафизарного перелома бедра осложнений быть не должно, и каждый случай такого осложнения следует рассматривать как результат той или иной ошибки.

Выводы.

- Причинами вторичных и остаточных смещений является ряд недостатков, имеющих место в технике и методике традиционного лечения, к которым относятся при гипсовой иммобилизации — нефизиологическая фиксация разогнутой в смежных суставах конечности.

- При переломе диафиза бедренной кости у детей раннего возраста закрытую репозицию и последующую стабильную фиксацию отломков необходимо выполнять в соответствии с плоскостью деформации и значениями углов смещенного проксимального отломка.

- Способ иммобилизации видоизмененной тазобедренной гипсовой повязкой учитывает углы смещения проксимального отломка, полнее обеспечивает индивидуальный подход и преемственность этапов лечения, поэтому имеет основание считаться усовершенствованным.

- Оценка исходов переломов показала эффективность модифицированной гипсовой повязки, так как после лечения ею степень анатомо-функционального восстановления бедренного сегмента в ближайшие сроки на 13,5 %, в отдаленные сроки — на 21,3 % оказалась выше по сравнению с традиционным лечением.

Литература:

- Дамье Н. Г., Тер-Егиазаров Г. М., Османов Р. Ю. Сравнительная оценка методов лечения диафизарных переломов бедренной кости у детей. // Ортопедия, травматология и протезирование. — 1971.-№ 6.-С.1–7.

- Волков М. В., Тер-Егиазаров Г. М., Стужина В. Т. Ошибки и осложнения при лечении переломов длинных трубчатых костей у детей. М., Медицина, 1978, С.184.

- Мухамедов О., Шаклычев О. К. Лечение диафизарных переломов бедренной кости у детей.// Ортопедия, травматология и протезирование. — 1982.-№ 4.-С.41–42.

- Бойков В. П., Караулов С. А., Иванов Г. А. и соавт. Современная технология лечения диафизарных переломов. В кн.:УП съезд травматологов-ортопедов России. Тезисы докладов. Новосибирск, 2002, том 2.

- Новаченко Н. П., Эльяшберг Ф. Е. Постоянное вытяжение.М., Медицина, 1972, С.147–148.

- Под ред. Волкова М. В., Тер-Егиазарова Г. М. Ортопедия и травматология детского возраста. Руководство для врачей. М., Медицина, 1983.

- Карабеков А. К., Еликбаев Г. М. Лечение диафизарных переломов длинных трубчатых костей у детей. // Уч.-метод. пособие. Шымкент, 2000.

- Sarmiento A., Latta. Closed functioning treatment of fractures. — New-York; Springer Verlag, 1981.

- Papagiannopoulos G., Clement D. A. Treatment of fractures of the distal third of the femur. //J.Bone & Joint Surg., 1986. — Vol.69-B, № 1, p. 67–70.

- Aronson D. D., Singer R. M., Higgins R. F. Sceletal traction for fractures of the femoral shaft in children. //J.Bone & Joint Surg., 1987. — Vol.69-A, № 9, p. 1435–1439.

Основные термины (генерируются автоматически): бедренная кость, ребенок, ранний возраст, видоизмененная тазобедренная гипсовая повязка, смещение, перелом, положение сгибания бедра, перелом бедра, консервативное лечение, угол.

Источник