Консервативное лечение ушиба мозга

Ушиб головного мозга — вид черепно-мозговой травмы, сопровождающийся ограниченными морфологическими изменениями церебральных тканей. Проявляется утратой сознания, амнезией, рвотой, головокружением, анизокорией, различной очаговой симптоматикой, менингеальным симптомокомплексом, изменениями сердечного и дыхательного ритма. Основной метод диагностики — КТ головного мозга. Консервативное лечение: коррекция жизненно важных функций, нормализация внутричерепного давления, нейропротекторная терапия. Хирургическое лечение производится строго по показаниям, включает трепанацию черепа, декомпрессию и удаление очагов ушиба.

Общие сведения

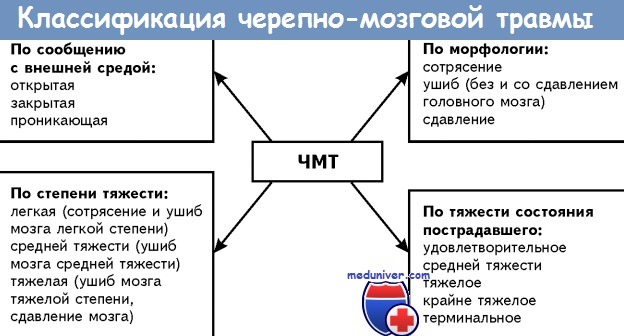

Ушиб головного мозга (УГМ) составляет порядка 25-30% всех черепно-мозговых травм (ЧМТ). Отличием ушиба мозга от его сотрясения является наличие морфологических посттравматических изменений в церебральных тканях. Различают три степени тяжести ушиба. Первая, наряду с сотрясением головного мозга, относится к легким ЧМТ, вторая — к ЧМТ средней тяжести, третья — к тяжелым ЧМТ. Оценку тяжести ушиба осуществляют по степени расстройств сознания, тяжести состояния пострадавшего, выраженности неврологического дефицита, данным томографических исследований. По данным статистики, в России ушиб головного мозга распределяется по степеням тяжести следующим образом: легкий — 33%, средней тяжести — 49%, тяжелый — 18%.

Ушиб головного мозга в 2-3 раза чаще наблюдается у лиц мужского пола. По различным данным в 5-20% случаев этого вида ЧМТ выявляется алкогольное опьянение пострадавшего. В настоящее время тяжелый ушиб головного мозга выступает одной из ведущих причин летальности и инвалидизации среди лиц в возрасте до 45 лет. В связи с этим своевременность диагностики и поиск оптимальных способов лечения УГМ являются приоритетными задачами травматологии, нейрохирургии, неврологии и реабилитологии.

Ушиб головного мозга

Причины ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга возможен в результате транспортной аварии, профессиональной, бытовой, криминальной или спортивной травмы. В детском дошкольном возрасте УГМ обусловлен преимущественно различного рода падениями. Ушиб мозга может произойти при внезапном падении пациентов во время пароксизма эпилепсии или дроп-атаки. Зачастую УГМ сопровождается переломом черепа, в половине случаев — внутричерепным кровотечением (субарахноидальным кровоизлиянием, образованием субдуральной или внутримозговой гематомы).

Патофизиология УГМ включает первичное и вторичное повреждение. Первичное повреждение происходит непосредственно при травме и обусловлено смещением мозга в черепной коробке, смещением полушарий по отношению к стволу мозга, гидродинамическим фактором. В результате возникают структурные повреждения нейронов и клеток глии, разрывы синаптических связей, сосудистые повреждения и тромбозы. Очаги УГМ могут иметь единичный и множественный характер, локализуются не только в зоне удара, но и в области противоудара. Вторичное повреждение является следствием деструктивных метаболических процессов, инициируемых первичным повреждением. В области ушиба развивается асептическое воспаление и отек, нарушается кровообращение и метаболизм нейронов. Все это приводит к расширению зоны ушиба. Исходом первичного и вторичного повреждения является некроз нейронов, который и обуславливает возникновение неврологического дефицита.

Симптомы ушиба головного мозга

УГМ легкой степени сопровождается утратой сознания до десятков минут. Затем наблюдается умеренная оглушенность, сонливость, может быть неполная ориентация во времени и в окружающем. Пострадавшие жалуются на постоянную цефалгию (головную боль), слабость, тошноту, головокружение. Отмечается не дающая облегчения рвота, возможно многократная. Наблюдается амнезия: пациент не помнит предшествовавшие ЧМТ события (ретроградная амнезия) и еще некоторое время после травмы не может запомнить того, что с ним происходит (антероградная амнезия). Зачастую развивается тахикардия или, наоборот, брадикардия, реже — артериальная гипертензия.

В неврологическом статусе: анизокория, нистагм, асимметричность сухожильных рефлексов, невыраженный менингеальный симптомокомплекс, может быть легкий гемипарез. Когда УГМ сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием, менингеальный симптомокомплекс ярко выражен. При легкой степени ушиба все указанные проявления регрессируют в период от 2-х до 3-х недель.

УГМ средней степени проявляется бессознательным состоянием в течение от десятков минут до 4-5 ч. При восстановлении сознания наблюдается интенсивная цефалгия, повторная рвота, кон-, антеро- и ретроградная амнезия. Амнезия, умеренное или глубокое оглушение и дезориентация могут сохраняться до нескольких суток. Возможны психические отклонения. Зачастую имеет место субфебрилитет, бради- или тахикардия, артериальная гипертензия, учащенное дыхание. В неврологическом статусе выявляются очаговые симптомы, варьирующие в зависимости от локализации зоны ушиба. Как правило, отмечаются различной выраженности гемипарезы и гемигипестезия, нарушения речи (моторная афазия), анизокория и глазодвигательные расстройства. Обычно указанная симптоматика постепенно исчезает спустя 4-6 недель после ЧМТ.

УГМ тяжелой степени отличается большей длительностью бессознательного состояния (до нескольких недель). Зачастую имеет место моторное возбуждение. Тяжелый ушиб головного мозга протекает с дисфункцией жизненно важных систем: артериальной гипотонией или гипертензией, тахи- или брадиаритмией, нарушением дыхательного ритма на фоне тахипноэ. В начальном периоде после ЧМТ доминирует стволовая симптоматика: тонический нистагм, двусторонний птоз и мидриаз, децеребрационная ригидность, дисфагия, двусторонние стопные патологические рефлексы, симметричная гипо- или гиперрефлексия. На этом фоне выявляются признаки поражения полушарий: гемипарез, гемигипестезия, оральный автоматизм и др. Возможна гипертермия до 41°C, судорожные пароксизмы. Неврологическая симптоматика имеет длительное течение и не регрессирует в полной мере. Различной выраженности психические и/или неврологические изменения остаются в качестве стойких резидуальных следствий ЧМТ.

Диагностика ушиба головного мозга

Основным методом диагностики УГМ в современных условиях является КТ головного мозга. Томографическая картина отличается в зависимости от тяжести ушиба. При легкой степени очаги с уменьшенной плотностью выявляются лишь в 40-50% случаев. В зоне ушиба на томограммах отмечается отечность, петехиальные кровоизлияния. Отечность может распространяться на всю долю мозга или даже на целое полушарие, приводить к умеренному сужению ликворных пространств.

Аксиальная КТ головного мозга без контрастного усиления. Определяется контузионный очаг в правой лобной доле, представленный геморрагическим компонентом, зоной детрита и отека

Ушиб средней тяжести характеризуется наличием на томограммах очагов ушиба в виде зон пониженной плотности. При геморрагическом пропитывании очаг ушиба может иметь повышенную плотность. При тяжелом ушибе томография визуализирует очаги как повышенной, так и пониженной плотности. В первом случае речь идет о сгустках крови, во втором — об участках размозжения и отека. При крайне тяжелых поражениях зона деструкции церебральной ткани уходит вглубь к подкорковым структурам.

В ходе лечения КТ также проводят в динамике. Наблюдения показывают, что в случае легкой или средней тяжести ушиба с течением времени происходит полное исчезновение очаговых изменений. В случае тяжелого УГМ наблюдается уменьшение площади очагов деструкции, а затем их трансформация в кисты головного мозга или участки атрофии. Чем тяжелее ЧМТ, тем более медленно проходят указанные изменения, визуализируемые при помощи КТ.

Лечение ушиба головного мозга

Ушиб головного мозга является однозначным показанием к госпитализации пострадавшего. Лечение проводят неврологи и нейрохирурги, а затем реабилитологи. Консервативная терапия включает, прежде всего, нормализацию жизненно важных функций: коррекцию гемодинамики с постоянным мониторингом АД, дыхательную поддержку, мониторинг и коррекцию внутричерепного давления (фуросемид, ацетазоламид, маннитол). Проводится нейропротекторное лечение (эритропоэтин, цитиколин, прогестерон, статины) и симптоматическая терапия (коррекция гипертермии, противосудорожная терапия, купирование головной боли, противорвотные средства и т. п.).

В 15-20% УГМ осуществляется хирургическое лечение. Оно показано при развитии сдавления головного мозга и дислокационном синдроме, при наличии очага размозжения объемом более 30 см³, очага объемом 20-30 см³ с масс-эффектом и смещением срединных структур более 5 мм или при наличии более мелких очагов, сопровождающихся прогрессивным усугублением неврологической симптоматики.

Операция проводится путем трепанации черепа. При наличии объемного очага размозжения производится его удаление. Осуществляется костно-пластическая трепанация черепа, при которой после удаления очага костный и кожно-апоневротический лоскуты устанавливаются на место. При высоких цифрах внутричерепного давления операцию дополняют декомпрессионной трепанацией черепа. Если очаги размозжения имеют маленький объем, но сопровождаются выраженной отечностью мозговых тканей, показана декомпрессионная трепанация без удаления очагов.

Прогноз при ушибе головного мозга

Последствиями УГМ могут быть посттравматическая гидроцефалия; локальная церебральная атрофия; формирование субдуральной гигромы, хронической субдуральной гематомы, посттравматической церебральной кисты; возникновение посттравматического арахноидита, оболочечно-мозговых спаек, приводящих к возникновению эпилепсии или различных форм психопатии. В отдаленном будущем ушиб головного мозга может обуславливать развитие болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера.

Легкий УГМ обычно имеет благоприятный исход с полным восстановлением неврологических и психических функций. УГМ средней тяжести при своевременном и адекватном лечении также приводит к выздоровлению. После него могут наблюдаться гидроцефалия, вегето-сосудистая дистония, астения, легкое нарушение координации движений. Тяжелый УГМ приводит к летальному исходу примерно в 30% случаев. Среди выживших большой процент инвалидов. Основными причинами инвалидизации выступают: эпилепсия, психические расстройства, парезы и параличи, нарушения речи.

Источник

Оглавление темы «Первая помощь при травме головы ( чмт ). Неотложная помощь при травмах головы. Травма шеи. Повреждения шеи. Травма грудной клетки. Повреждения груди.»:

1. Открытая черепно-мозговая травма ( ЧМТ, чмт ). Сочетанная черепно-мозговая травма ( ЧМТ, чмт ). Шок при сочетанной черепно-мозговой травме. Диагностика.

2. Первая помощь при травме головы ( чмт ). Неотложная помощь при травмах головы. Помощь при черепно-мозговой травме.

3. Лечение при черепно-мозговой травме. Консервативное лечение черепно-мозговой травмы ( ЧМТ, чмт ). Терапия при сотрясении головного мозга ( СГМ ).

4. Лечение при ушибе головного мозга. Консервативнее лечение при ушибе мозга средней и тяжелой степени тяжести.

5. Коррекция гипертермии при ушибе головного мозга. Борьба с гипоксией при черепно-мозговой травме. Тактика борьбы с гипоксией при травме головы.

6. Оперативное лечение черепно-мозговой травмы ( ЧМТ, чмт ). Лечение сочетанной черепно-мозговой травмы ( ЧМТ, чмт ).

7. Травма шеи. Повреждения шеи. Повреждения сосудов шеи. Неотложная помощь при травмах шеи. Первая помощь при травме шеи.

8. Травма грудной клетки. Повреждения груди. Пневмоторакс. Подкожная эмфизема. Открытый пневмоторакс.

9. Закрытый пневмоторакс. Клапанный пневмоторакс. Напряженный пневмоторакс.

10. Гемоторакс. Классификация гемоторакса. Диагностика повреждений легкого. Пункция плевральной полости. Показания к пункции плевральной полости.

Лечение при ушибе головного мозга. Консервативнее лечение при ушибе мозга средней и тяжелой степени тяжести.

УШИБ МОЗГА ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ. Лечебные воздействия включают те же компоненты, что и при сотрясении мозга, к которым добавляются более мощные средства. Основные направления терапии: 1) улучшение мозгового кровотока; 2) улучшение энергообеспечения мозга; 3) восстановление функции гемато-энцефалического барьера; 4) устранение патологических сдвигов водных секторов в полости черепа; 5) противовоспалительная; 6) метаболическая терапия.

При наличии субарахноидального кровоизлияния в лечебный комплекс включают гемостатическую антиферментную терапию: 5% р-р аминокапроновой кислоты, контрикал, трасилол, гордокс. Последние три препарата обладают более мощным антигидролазным действием и их использование блокирует многие патологические реакции, обусловленные выходом ферментов и других биологически активных веществ из очагов разрушения мозга (В. Б. Карахан, Л. Б. Лихтерман, 1994).

УШИБ МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ и ОСТРОЕ ЕГО СДАВЛЕНИЕ. При тяжелой ЧМТ происходит грубое нарушение, а затем срыв процессов саморегуляции на церебральном и системных уровнях, коррекция которых требует интенсивной терапии. Ее проводят после устранения компрессии головного мозга или нри консервативном ведении нестрадавших. Планирование интенсивной терапии предусматривает преимущественное воздействие не на конечные результаты патологических процессов, а на механизмы их развития.

Для восстановления и поддержания регуляторных звеньев необходимо достаточное энергообеспечение мозга, причем в широком смысле:

1) поступление субстрата в организм;

2) доставка субстрата к мозгу,

3) утилизация в мозге;

4) использование энергосберегающих лечебных воздействий.

На фоне этих мероприятий можно эффективно корригировать нарушенные внутричерепные объемные соотношения и устранять патологические реакции мозга. В качестве энергетического субстрата используют глюкозу в комплексе с инсулином и ионами калия. Для доставки субстрата в мозг необходим определенный мозговой кровоток, всегда на рушающийся при тяжелой ЧМТ.

Направления лечебных действий для коррекции нарушений церебральной микроциркуляции:

1) внутрисосудистые влияния — улучшение реологических свойств крови, поддержание внутрисосудистого давления;

2) нормализация сосудистого тонуса, контролируемая гипервентиляция, использование вазоактивных препаратов;

3) устранение периваскулярного отека и отечности отростков астроцитов, оплетающих мозговые сосуды (осмодиуретики, дигидроэрготамин и др.).

— Также рекомендуем «Коррекция гипертермии при ушибе головного мозга. Борьба с гипоксией при черепно-мозговой травме. Тактика борьбы с гипоксией при травме головы.»

Источник

Лечение пострадавших должно начинаться сразу, нередко на месте происшествия, а судьба больного, особенно с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, часто зависит от мер, принятых в первые минуты и часы. Все больные, получившие травму головы с потерей сознания или наличием антеро- или ретроградной амнезии, должны быть госпитализированы для наблюдения, обследования и лечения. Это обусловлено тем, что течение ЗЧМТ динамично и грозные ее осложнения могут проявиться не сразу.

Принципы консервативного лечения черепно мозговой травмы

Консервативное лечение острого периода ЗЧМТ является патогенетическим. В лечении закрытой черепно-мозговой травмы можно выделить два этапа.

На первом этапе при нарушенном сознании, особенно лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, необходимо вводить аналептические смеси: 2 мл 20 % кофеина и 25 % кордиамина подкожно или 10 % сульфокамфокаина 2 мл подкожно (внутримышечно или внутривенно медленно).

В случаях развития внутричерепной гипотензии, проявляющейся нарастанием оглушенности, выраженности неврологической очаговой симптоматики, тахикардией, снижением артериального и цереброспинального давления, следует ввести внутривенно 500-1000 мл 5 % глюкозы, дистиллированную воду в дозе 10 мл 2 раза в сутки, гидрокортизон 100 мг на 500 мл физиологического раствора 2-3 раза в сутки внутривенно капельно. Можно внутривенно вводить до 40 мл полиглюкина или реополиглюкина. Дополнительно используют 1 мл 1 % мезатона, 1 % фетанола или подкожно 5 % эфедрина. Целесообразно также вводить смесь из 40 % глюкозы (100 мл), 10 ЕД инсулина, 100 мг кокарбоксилазы, 0,06 % корглюкона (0,5 мл), 5 % аскорбиновой кислоты (6 мл).

При высоком артериальном давлении применяют ганглиоблокаторы: внутривенно капельно вводят 5 % пентамин или 2,5 % бензогексоний по 0,5-1 мл на 50 мл физиологического раствора до снижения артериального давления на 20-30 %. Это может быть дополнено внутривенным введением 5-10 мл 2,4 % эуфиллина.

В борьбе с нарастающим отеком мозга вводят диуретические средства и глюкокортикоидные гормоны. Уже на догоспитальном этапе применяют 2 мл 1 % лазикса в 20 мл 40 % глюкозы внутривенно или 50 мг урегита в 100 мл 5 % глюкозы. Рекомендуется использовать 15 % маннитол (маннит) в дозе 1-1,5 г на 1 кг массы тела больного. В тяжелых случаях следует вводить внутривенно капельно глюкокортикоидные гормоны: 8-12 мг дексазона или 40-80 мг метилпреднизолона в 200 мл 5 % глюкозы. Через 6-8 ч переходят на внутримышечное введение одного из препаратов в меньших дозах (4 мг дексазона либо 40 мг метилпреднизолона).

Если имеется психомоторное возбуждение, судорожный синдром, необходимо вводить 2-4 мл седуксена внутривенно, при отсутствии эффекта повторить инъекцию через 20 мин. С этой же целью используют внутримышечно смесь .по 2 мл 2,5 % аминазина, 1 % димедрола, 0,5 % седуксена и 50 % анальгина или по 2 мл дро- перидола с фентацилом. В случае судорожного синдрома в период травматической болезни или регистрации эпилептической активности на ЭЭГ показана более длительная противосудорожная терапия. В зависимости от формы и частоты пароксизмов применяют фенобарбитал, дифенин, бензонал, финлепсин, хлоракон и др. Контрольную ЭЭГ проводят после 6 мес. лечения.

Лечение ЗМЧТ легкой степени

Основу терапии ЗЧМТ легкой степени составляют десенсибилизирующие (димедрол, тавегил, пипольфен, препараты кальция) и сосудорегулирующие препараты. Из сосудорегулирующих хороший лечебный эффект оказывает кавинтон по 2 мл (10 мг) внутривенно 1-2 раза в сутки на 200 мл физиологического раствора. Можно использовать также эуфиллин, галидор, папаверин. Применяют средства, улучшающие микроциркуляцию (куран- тил 0,05 мг по 1 табл. 3 раза в день, трентал ОД мг по 1 табл. 3 раза в день, продектин 0,25 мг по 1 табл. 3 раза в день), венотонизирующие средства (анавенол по 20 капель 3 раза в день, эскузан по 15 капель 3 раза в день внутрь), а также диуретические (диакарб, триампур, ве- рошпирон) в среднетерапевтических дозах. По соответствующим показаниям проводят симптоматическую терапию анальгетиками (ацетилсалициловая кислота, амидопирин, баралгин, анальгин, пенталгин и др.), транквилизаторами (седуксен, тазепам, мебикар, элениум, эуноктин). Повышенную возбудимость вегетативной нервной системы снижают беллатаминалом, беллоидом, фе- нибутом, бутироксаном. Назначают витаминотерапию, глутаминовую кислоту, ноотропил, аминалон, энцефабол.

Лечение ушиба головного мозга легкой степени

Лечение ушиба мозга тяжелой степени направлено на коррекцию сосудистых и метаболических нарушений, борьбу с нарастающей гипоксией, отеком мозга, геморрагическим синдромом и профилактику осложнений. На самой ранней стадии применяют средства защиты мозга от гипоксии. Вводят 20 % оксибутират натрия — 20 мл в 200 мл 5 % глюкозы, для профилактики гипокалиемии также 10% хлорид калия-10 мл или панангин (аспаркам) 10 мл внутривенно капельно. Параллельно осуществляют нейровегетативную блокаду, в состав которой входят: 2,5 % аминазин, 0,5 % раствор седуксена по 1 мл внутримышечно через 4 часа. В случае артериальной гипертензии в состав смеси включают ганглиоблокаторы или вводят внутривенно капельно 100 мл 0,25 % новокаина. Начальный период лечения можно проводить и под легким барбитуратовым наркозом (тиопентал натрия, гексенал и др.). Это повышает устойчивость мозга к гипоксии, снижает энергетические потребности его и задерживает процессы липолиза, предотвращая метаболические нарушения. На фоне дегидратирующей терапии можно вводить 400 мл глюкозо-инсулино-калиевой смеси из реополиглю- кина, реоглюмана или гемодеза.

Лечение геморрагического синдрома

Геморрагический синдром купируется следующими средствами: 10 % хлоридом кальция — 10 мл внутривенно, 1 % викасолом — 1 мл внутримышечно, аскорбиновой кислотой — 2 мл внутривенно или внутримышечно. С этой же целью применяют ингибиторы протеиназ — трасилол (или контрикал) 25 тыс. ЕД капельно на физиологическом растворе через 12 ч, либо 5 % аминокапроновую кислоту- 100 мл внутривенно, капельно через 6 ч. При массивных субарахноидальных кровоизлияниях совместно с нейрохирургами проводят повторные люмбальные пункции с активным промыванием ликворных пространств физиологическим раствором или устанавливают ликворный дренаж с выведением в течение суток 200-300 мл цереброспинальной жидкости. Это ускоряет ее санацию и служит профилактикой развития асептического арахноидита.

Чтобы улучшить микроциркуляцию и профилактику тромбообразования, при отсутствии геморрагического синдрома вводят подкожно гепарин — 2-3 тыс. ЕД через каждые 8 ч. В остром периоде (до 1 месяца) для профилактики инфекционных осложнений (пневмония, пиелонефрит) в среднетерапевтических дозах используют антибиотики широкого спектра действия: эритромицин, олететрин, цепорин и др. Если нарушено глотание в коматозном состоянии, не следует забывать о парентеральном питании. Потеря белка компенсируется введением через зонд гидролизина или аминопептида до 1,5-2 л/сут, анаболическими гормонами (неробол, ретаболил).

Медикаментозная терапия при ЗЧМТ

На 3-5-е сутки ЗЧМТ назначают препараты, стимулирующие обменные процессы в мозге. Это аминалон (0,25 г по 2 табл. 3 раза в день), глутаминовая кислота (0,5 г по 1-2 табл. 3 раза в день), кокарбоксилаза (по 200 мг внутримышечно), витамины 5 % В6, B12 (200- 500 мкг), АТФ (1 мл внутримышечно). Проводится курс лечения ноотропными и ГАМКергическими препара- тами,- церебролизином, ноотропилом (пирацетамом), эн- цефаболом (пиридитолом) и др. Рекомендуется также десенсибилизирующая терапия (глюконат и хлорид кальция, аскорутин, тавегил, димедрол, диазолин). Применяют сосудорегулирующие (кавинтон, галидор, папаверин, эуфиллин) и улучшающие состояние венозной стенки препараты (анавенол, эскузан, троксевазин). По показаниям продолжают дегидратирующую терапию (диа- карб, верошпирон, триампур).

Дифференцированное лечение острого периода тяжелой ЗЧМТ схематично может быть представлено в следующем виде. Первые пять суток лечение проводится в реанимационном отделении. В день поступления в обязательном порядке производятся рентгенография черепа и люмбальная пункция. Это позволяет исключить или подтвердить перелом черепа, пневмоцефалию, внутричерепную гематому, а также уточнить массивность субарахноидального кровоизлияния и наличие ликворной гипер- или гипотензии. Следует обратить внимание на смещение шишковидной железы. В случаях нарастания или появления очаговой неврологической симптоматики, оглушенности больного, развития судорожного синдрома необходима срочная консультация нейрохирурга. Производятся ЭЭГ, Эхо-ЭГ, каротидная ангиография либо наложение диагностических фрезевых отверстий для исключения внутричерепной гематомы.

Оперативное лечение при внутричерепной гематоме любой локализации практически выполняется без учета противопоказаний. Эксплораторные фрезевые отверстия накладываются даже в терминальной стадии.

Экспертиза трудоспособности: МСЭК после ЗЧМТ.

При закрытой черепномозговой травме легкой степени (сотрясение мозга) срок стационарного лечения составляет 2-3 недели. Общая продолжительность временной нетрудоспособности 1-1,5 мес. В отдельных случаях при продолжающемся плохом самочувствии сроки временной нетрудоспособности можно удлинять до 2 мес. Показано трудоустройство через МСЭК, можно определять III группу инвалидности.

В случае травмы средней степени (ушибы мозга легкой и средней степени тяжести) продолжительность стационарного лечения от 3-4 недель до 1,5 мес. Сроки временной нетрудоспособности в среднем исчисляются 2-4 месяцами и зависят от ближайшего трудового прогноза. При благоприятном прогнозе больничный лист через МСЭК можно продолжить до 6 мес. Если обнаружены признаки стойкой потери трудоспособности, то больных направляют на МСЭК через 2-3 мес. после получения травмы.

Если ЗЧМТ тяжелой степени (ушиб тяжелой степени, сдавление мозга), сроки лечения в стационаре составляют 2-3 мес. Клинический прогноз часто либо неясен, либо неблагоприятный, поэтому решать вопрос о временной нетрудоспособности сроком до 4 мес. нецелесообразно, исключая оперированные гематомы. В зависимости от тяжести двигательного дефекта, психопатологического, судорожного и других синдромов можно устанавливать (с участием психиатра) II или I группу инвалидности. Продолжительность временной нетрудоспособности и группа инвалидности после удаления хирургических гематом определяются индивидуально с учетом ближайшего прогноза и характера выполняемой работы.

© доктор медицинских наук, Леонович Антонина Лаврентьевна, Минск, 1990 (в ред. МП Krasgmu.net)

Сохранить в соцсетях:

Похожие публикации:

Ваш отзыв:

Карточка данной публикации. Тема: «Лечение ЗЧМТ (закрытой черепно-мозговой травмы)», опубликована в разделе Симптомы и лечение — последняя редакция, обновление: 2015-05-18

Копирование информации возможно с обязательной ссылкой на krasgmu.net!

Раздел

: Симптомы и лечение |

|

Просмотров

: 24707

Нашли ошибку? Есть свои предложения? Сообщите нам

Источник