Контрактура плеча после перелома

Ïîõîæèå ïîñòû

Òîæå âñïîìíèëîñü.

Ìóæ íà âàõòå, ÿ îäíà ñ òðåìÿ äåòüìè, íà òîò ìîìåíò 11 ìåñÿöåâ, 3 ãîäà è 5 ëåò. Æèâ¸ì çà ãîðîäîì. Äåëàëà óáîðêó è óðîíèëà äåðåâÿííûé ÿùèê íà íîãó, ñòóïíÿ ñèíååò, îïóõàåò. Îäåâàþ äåòåé è åäó íà ìàøèíå â ãîðîä (íîãà ëåâàÿ, ìàøèíà àâòîìàò). Äîáèðàþñü äî òðàâìïóíêòà (ìëàäøåãî íåñÿ íà ðóêàõ, õîäèò åù¸ ïëîõî). Òàì îãðîìíàÿ î÷åðåäü, íà÷èíàþ ïðîñèòü «ÿ ñ òðåìÿ äåòüìè, ïðîïóñòèòå ïîæàëóéñòà», íà ÷òî ïîëó÷àþ îòâåò, ÷òî âñå æäóò, âñå ñ ïåðåëîìà è òû ïîäîæäåøü. Ñèæó, ïðîõîäèò ÷àñ, âòîðîé ïîø¸ë, ïðèåõàëà ìàìà, ñèäèì óæå òàê æå ñ òðåìÿ äåòüìè è åù¸ áàáóøêà ñ íàìè, äåòè õîòÿò åñòü, ïèòü, èãðàòü, óæå ñòåìíåëî. Ïîäõîäèò íàøà î÷åðåäü ñïóñòÿ 3 ÷àñà, ïðèâîäèò ìîëîäîãî ïàðíÿ ò¸òÿ â áåëîì õàëàòå è ïðÿìî ïåðåä ìîèì íîñîì ïðîâîäèò åãî áåç î÷åðåäè «ÿ ñîòðóäíèê, ýòî ìîé ñûí, ñîòðóäíèêè áåç î÷åðåäè». Ïîòîì â î÷åðåäè íà ðåíòãåí ýòîò ïàðåíü ìåíÿ ïðîïóñòèë âïåð¸ä, äåòÿì îòêóäà òî ïðèòàùèë ïå÷åíåê è áóòûëêó âîäû è èçâèíÿëñÿ çà ïîâåäåíèå ìàòåðè.

Èññëåäîâàòåëè èç Êîðîëåâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Øâåöèè ðàçðàáîòàëè âåùåñòâî, êîòîðîå ïîçâîëèò ñîçäàâàòü áèîñîâìåñòèìûå «çàïëàòêè» íà ìåñòå ïîâðåæäåííîé êîñòíîé òêàíè. È òåì ñàìûì óñòðàíÿòü èõ áåç óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêèõ øòûðåé èëè ïëàñòèí. Çà îñíîâó îíè âçÿëè ïîëèìåðíóþ ñìîëó, êîòîðàÿ óæå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïëîìáèðîâàíèÿ çóáîâ.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïëàñòûðÿ äëÿ êîñòåé èäåíòè÷åí òîìó, êàê ðàáîòàþò ñ çóáàìè. Ñíà÷àëà íà ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê íàíîñèòñÿ êèñëîòíàÿ ìàçü, äëÿ ïðîòðàâêè ïîâåðõíîñòè è îáíàæåíèÿ êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí. Çàòåì òóäà êëàäóò ñëîé ïîëèìåðíîé ñìîëû, â ñîñòàâå êîòîðîé åñòü ìèêðî÷àñòèöû îíè ñöåïëÿþòñÿ ñ âîëîêíàìè êîëëàãåíà è ñîçäàþò óñòîé÷èâóþ ñâÿçü. Îñòàåòñÿ îñâåòèòü çàïëàòêó, ÷òîáû çàïóñòèòü òèîë-àëêåíîâóþ ðåàêöèþ îòâåðäåíèÿ âåùåñòâà.

Øâåäñêèå ó÷åíûå ðàçðàáîòàëè îñîáóþ âåðñèþ ïîëèìåðíîé ñìîëû, êîòîðàÿ ïîìèìî ïðî÷íîñòè îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûé óðîâåíü ãèáêîñòè êîñòíîãî âåùåñòâà. Îíà íà 55 % ýôôåêòèâíåå, ÷åì ïðîñòàÿ ñìîëà, åñëè âåðèòü ðåçóëüòàòàì îïûòîâ íà êîñòÿõ êðûñ. Òåïåðü òåõíîëîãèþ ãîòîâÿò äëÿ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, à åñëè îíè ïðîéäóò óñïåøíî, êîìïàíèÿ Biomedical Bonding AB çàéìåòñÿ ñîçäàíèåì êîììåð÷åñêîé âåðñèè ïðåïàðàòà.

Ó ìåòîäèêè êîëîññàëüíûå ïåðñïåêòèâû, ñâÿçàííûå ñ òåì, ÷òî ðàíåå ñàìà èäåÿ ñêëåèâàíèÿ êîñòåé îñòàâàëàñü óäåëîì ôàíòàñòèêè. Äëÿ ýòîãî íå áûëî ïîäõîäÿùèõ ìàòåðèàëîâ. Òåïåðü æå, â òåîðèè, ìîæíî áóäåò âûëå÷èòü ñêîëü óãîäíî ñëîæíûé ïåðåëîì ýòî áóäåò ïðèìåðíî òî æå ñàìîå, ÷òî ñêëåèòü ðàçáèâøóþñÿ âàçó. Ñëîæíî, ðèñêîâàííî, íî âîçìîæíî.

techcult.ru

Ïîêàçàòü ïîëíîñòüþ

1

Ïðèâåò âñåì îãðîìíûé!!! Óðà! Óðà! Ñåãîäíÿ íàêîíåö ïðîèçîøëî òî, ÷åãî ÿ òàê äîëãî æäàëà!!! Ïîñëå î÷åðåäíîãî ñíèìêà âðà÷ ðàçðåøèë ñíÿòü îðòåç!!! 125 äíåé ÿ â íåì ïðîâåëà, 4 ìåñÿöà. Õîäèòü òåïåðü ñ òðîñòîñòî÷êîé, ñèëüíî íå íàïðÿãàòü êîíå÷íî. ß òàê ñ÷àñòëèâà, ïðîñòî ñëîâàìè íå îïèñàòü. Âîò òàê æèâ¸øü, íà ðàáîòó áåãàåøü, ïî ìàãàçèíàì, ñ äåòüìè âåçäå, òàíöåâàòü èíîãäà, âñå â áåøåííîì ðèòìå è äàæå íå çàäóìûâàåøüñÿ, ÷òî õîäèòü ýòî íå ÷òî òî òàêîå ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ, à âîîáùå òî îôèãåííàÿ ïðèâèëåãèÿ ÷òî ëè. ×òî ýòîò íåðåàëüíî êðóòî, âñòàòü è ïîéòè â ìàãàçèí çà ïðîäóêòàìè, à íå æäàòü ìóæà ñ ðàáîòû. ×òî ìîæíî çàïèñàòüñÿ â ïàðèêìàõåðñêóþ è ïîéòè òóäà. ×òî òû ìîæåøü îòâåñòè è çàáðàòü ñâîèõ äî÷åíåê èç ñàäèêà.  îáùåì, áåðåãèòå ñåáÿ! Öåíèòå òî, ÷òî åñòü, öåíèòå ñåáÿ â çäîðîâîì ñîñòîÿíèè! Áåðåãèòå ñâîèõ ëþáèìûõ è ðîäíûõ!

P. S. Ìîæåò áûòü êîìó òî ïîêàæåòñÿ, ÷òî ìîè ñòðàäàíèÿ ïî ïîâîäó ïåðåëîìà ïðåóâåëè÷åíû è 4 ìåñÿöà ýòî àáñîëþòíî íå çíà÷èòåëüíûé ñðîê. Íî âñå ýòè 125 äíåé ÿ ïðîæèëà, à èíîãäà ïðîìó÷àëàñü, ïîòîìó è ïîëó÷èëàñü òàêàÿ èñòîðèÿ)))

áîëüíèöå Íàõîäêè ãîòîâÿò ê âûïèñêå 102-ëåòíþþ ìåñòíóþ æèòåëüíèöó, ïîñòóïèâøóþ â îòäåëåíèå òðàâìàòîëîãèè ñ ïåðåëîìîì ëåâîãî áåäðà. Íåñìîòðÿ íà ñòîëü ïî÷òåííûé âîçðàñò, ó æåíùèíû íå íàøëè ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïðîâåäåíèþ íåïðîñòîé îïåðàöèè, è íà ñëåäóþùèé äåíü å¸ óñïåøíî ïðîîïåðèðîâàëè.

Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì òðàâìàòîëîãèè ñ âîñõèùåíèåì îòìåòèë, ÷òî äëÿ ñâîèõ ëåò Àíàñòàñèÿ Áû÷êîâà íàõîäèòñÿ â îòëè÷íîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå è ïñèõîëîãè÷åñêè àáñîëþòíî àäåêâàòíà.  ñâîè 102 ãîäà îíà ñ óäîâîëüñòâèåì ïî¸ò ïåñíè è ÷èòàåò ñòèõè. Áîëåå òîãî, ïðåäâàðèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ó ïàöèåíòêè ïðàêòè÷åñêè íåò õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, îáû÷íûõ äëÿ òàêîãî ñîëèäíîãî âîçðàñòà.

Î ñåáå Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà ãîâîðèò, ÷òî îíà — íåãðàìîòíàÿ êîëõîçíèöà. Äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû æèëà íà Ðÿçàíùèíå. Áûëà ïàõàðåì â ìåñòíîì ñîâõîçå, êëàäîâùèêîì íà ýëåâàòîðå, ðàáîòàëà íà ïîñòàâêå çåðíà äëÿ ôðîíòà. Æèâÿ óæå âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà óñòðîèëàñü ðàçíîðàáî÷åé â ìåñòíîå îáúåäèíåíèå àâòîòðàíñïîðòà è øîññåéíûõ äîðîã, îòêóäà â 1979 ãîäó îíà óøëà íà ïåíñèþ. Çà äîáëåñòíûé òðóä â òûëó íàãðàæäåíà ìåäàëüþ, èìååò ìíîãî÷èñëåííûå Ïî÷åòíûå ãðàìîòû, ìåäàëè ê þáèëåÿì Ïîáåäû.

Ñþæåò î äîëãîæèòåëüíèöå èç ìåñòíûõ íîâîñòåé

ß âñåãäà òàê ìíîãî ðàáîòàëà, ÷òî è ê âðà÷àì ïî÷òè íå îáðàùàëàñü. Äà è ïîâîäà îñîáîãî íå áûëî. Äî òðàâìû ñàìà õîäèëà â ìàãàçèí, ãóëÿëà ñî çíàêîìûìè â ïàðêå. ß âñåãäà çàíèìàëàñü çàðÿäêîé, îòæèìàëàñü äî 15 ðàç îò ïîëà. È íàäî æå áûëî òàê íåóäà÷íî óïàñòü!

ãîâîðèò îíà.

Äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà è ïàöèåíòîâ æåíùèíà ñòàëà íàñòîÿùèì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ å¸ ìíîãîëåòíèé æèçíåííûé îïûò ïîêàçûâàåò, êàê ìíîãî çíà÷èò ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ.

Èñòî÷íèêè:

https://www.vl.aif.ru/health/vrachi_nahodki_uspeshno_prooperirovali_102-letnyuyu_pacientku

https://ria.ru/society/20170811/1500182311.html

Ïîêàçàòü ïîëíîñòüþ

Ïîõîæèå ïîñòû çàêîí÷èëèñü. Âîçìîæíî, âàñ çàèíòåðåñóþò äðóãèå ïîñòû ïî òåãàì:

Источник

Техника операции при послеоперационной контрактуре плечевого сустава

Ранее мы писали о наших наблюдениях развития тугоподвижности плечевого сустава после артроскопической реконструкции вращательной манжеты. У 489 пациентов, прошедших артроскопическую реконструкцию вращательной манжеты, реабилитационное лечение проводилось по консервативному протоколу, заключавшемуся в шестинедельной иммобилизации конечности в повязке. В 4,9% случаев мы получили послеоперационное ограничение подвижности в суставе, выраженное настолько, что это потребовало выполнения артроскопического релиза капсулы и иссечения спаек.

В ходе исследования среди пациентов с повреждением вращательной манжеты были выделены определенные категории с высоким риском развития контрактуры. Эти группы включали пациентов с предоперационными сопутствующими диагнозами, указанными ниже:

1. Адгезивный капсулит

2. Сопутствующий разрыв суставной губы

3. Кальцифицирующий тендинит

4. Повреждение единственного сухожилия (включая повреждение PASTA).

Основываясь на данных этого исследования, мы разработали дополнение к собственному протоколу послеоперационной реабилитации. Пациентам с факторами высокого риска развития контрактур дважды в день назначались упражнения на скольжение руки по столу (сгибание в плечевом суставе в закрытой кинематической цепи) (см. главу 20 «Послеоперационная реабилитация»). Затем мы выполнили второе исследование (152 пациента, получавших реабилитацию по модифицированному протоколу) и выявили 79 пациентов с факторами высокого риска возникновения послеоперационных контрактур.

Всем 152 пациентам применялась иммобилизация в плечевой повязке, а 79 из них, помимо этого, выполняли скольжение рукой по столу 10 раз в день. Только у одного из всех пациентов развилась постоперационная тугоподвижность, что показывает высокую эффективность этой небольшой модификации стандартного послеоперационного протокола.

а) Причины тугоподвижности. Основными причинами контрактур после реконструкции вращательной манжеты являются укорочение и сокращение суставной капсулы, а также спайки субакромиального пространства. При проведении оперативного вмешательства следует выполнить и релиз капсулы, и иссечение субакромиальных спаек.

Примечательно, что в случае массивного разрыва вращательной манжеты реконструкция практически никогда не приводит к контрактурам. Более того, развитие послеоперационной тугоподвижности после реконструкции у пациентов с разрывами манжеты любого размера почти всегда означает полное ее заживление (в нашем исследовании 96%). Мы считаем полезным объяснять пациентам, что они «перелечили» манжету, из-за чего и развилась контрактура, и что для быстрого и активного восстановления функции необходим капсулярный релиз и иссечение связок.

В противоположность пациентам после реконструкции вращательной манжеты у пациентов после реконструкции суставной губы (повреждение Банкарта или SLAP) контрактуры обусловлены сморщиванием капсулы, поэтому им требуется проведение исключительно внутрисуставного релиза без вмешательства на субакромиальном пространстве.

б) Выбор времени для релиза. Как правило, мы предпочитаем выжидательную тактику в течение не менее шести месяцев, прежде чем предложить пациенту проведение артроскопического артролиза по поводу послеоперационной тугоподвижности сустава.

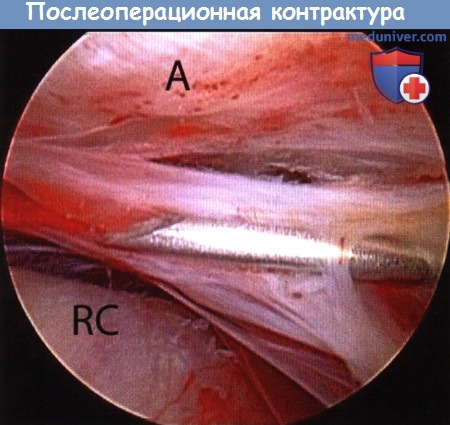

Правый плечевой сустав, передний верхнелатеральный порт:

показаны плотные субакромиальные спайки у пациента с послеоперационной контрактурой.

А — акромион, RC — вращательная манжета.

в) Хирургическая техника артролиза при контрактуре после реконструкции вращательной манжеты. В целом техника артроскопического артролиза после реконструкции вращательной манжеты схожа с таковой при адгезивном капсулите. Мы выполняем релиз капсулы в ротаторном интервале, не повреждая медиальный удерживатель сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. Далее, артроскоп переводится в передний или передний верхнелатеральный порт, и проводится релиз заднего, нижнего и переднего отделов капсулы при помощи установленного в заднем порте остроконечного коагулятора.

Если при предыдущем вмешательстве выполнялась рефиксация подлопаточной мышцы, ее сухожилие может быть блокировано спайками в субклювовидном пространстве. Это требует выполнения трехстороннего релиза подлопаточной мышцы для обеспечения латеральной экскурсии ее сухожилия (см. статью на сайте «Разрывы сухожилия подлопаточной мышцы»). Целесообразно выполнить этот этап прежде рассечения заднего, нижнего и переднего отделов капсулы, иначе истекающая из сустава жидкость затруднит редрессацию.

После релиза капсулы и субклювовидного пространства мы освобождаем руку от тракции и проводим мануальную редрессацию, не забывая обездвижить лопатку. Важно выполнить внутрисуставной артролиз достаточно быстро, так как экстраартикуляция жидкости значительно затруднит мобилизацию сустава.

На наш взгляд, подобные манипуляции после артролиза крайне важны, так как частично тугоподвижность обусловлена мышечной контрактурой (тиксотрофия), сформировавшейся в результате долгих недель и месяцев ограничения подвижности.

После завершения релиза капсулы и мобилизации плечевого сустава мы переходим к освобождению субакромиального пространства. Спайки могут быть довольно плотными. Начинаем с выделения костных ориентиров: ости лопатки, нижней поверхности акромиона и акромиально-ключичного сустава. Затем при помощи шейвера, коагулятора и артроскопических ножниц расчищаем задний, латеральный и передний карманы субакромиального пространства. В заднелатеральном кармане рабочее пространство теснее, чем в других областях, его легче всего визуализировать при использовании 70° оптики.

При субакромиальном релизе и дебридменте необходима идентификация акромиального отростка, ости лопатки и акромиально-ключичного сустава.

А. Правый плечевой сустав, латеральный порт: показана идентификация ости лопатки, окруженной плотными субакромиальными спайками.

Б. После освобождения пространства вокруг ости лопатки артроскоп устанавливается в задний порт.

В латеральный порт устанавливается коагулятор, с помощью которого выделяется нижняя поверхность акромиально-ключичного сустава (пунктирная линия).

А — акромион, С — акромиальный конец ключицы, SP — ость лопатки.

Правый плечевой сустав, задний порт, 70° оптика: показана реконструкция латерального заворота путем рассечения коагулятором глубокого листка дельтовидной фасции у пациента с послеоперационной контрактурой.

RC — вращательная манжета.

Правый плечевой сустав, латеральный порт: показана реконструкция заднелатерального заворота.

А. Видны плотные спайки между вращательной манжетой и внутренним листком дельтовидной фасции.

Б. Пространство расчищается и освобождается при помощи шейвера.

D — внутренний листок дельтовидной фасции, RC — вращательная манжета.

г) Хирургическая техника артролиза при контрактуре после реконструкции суставной губы. В основе развития контрактуры после операций по реконструкции суставной губы (повреждения Банкарта или SLAP) лежат внутрисуставные причины — утолщение и сокращение капсулы, при этом спайки в субакромиальном пространстве обычно отсутствуют.

В большинстве случаев, тугоподвижность после реконструкции губы постепенно уменьшается со временем, позволяя достичь удовлетворительной функциональности. В тех случаях, когда не удалось достичь хорошей функции, мы выполняем адресный релиз капсулы остроконечным коагулятором непосредственно в зонах ее укорочения и сморщивания. На первом этапе выполняется релиз ротаторного интервала, при этом в нем формируется окно, позволяющее визуализировать верхушку клювовидного отростка. В некоторых случаях можно увидеть спайки между клювовидным отростком и подлопаточной мышцей (так называемую блокаду сухожилия подлопаточной мышцы), которые значительно ограничивают экскурсию мышцы при наружной и внутренней ротации.

Такие сращения подлежат иссечению, целесообразно применение шейвера, коагулятора, артроскопических ножниц и артроскопического элеватора.

Затем выполняется капсулярный релиз непосредственно в зонах, ограничивающих подвижность плеча. Например, при ограничении наружной ротации и сохранности внутренней необходимо выполнить релиз передней капсулы, а заднюю капсулу не рассекать.

Так же как в случае адгезивного капсулита, для релиза капсулы визуализация осуществляется через передний или передний верхнелатеральный порт, коагулятор вводится через задний порт.

Наиболее важным техническим моментом при релизе на фоне посткапсулоррафической контрактуры является сохранение валика в области суставной губы, который необходим для удовлетворительной конгруэнтности и воссоздания «вакуумного эффекта», обеспечивающего полноценную стабильность. Таким образом, релиз капсулы выполняется на расстоянии около 5 мм латеральнее суставной губы.

д) Предоперационная контрактура. У некоторых пациентов с полнослойным разрывом вращательной манжеты перед вмешательством наблюдается тугоподвижность плеча. В таких случаях мы стараемся восстановить объем движений при помощи упражнений и мобилизации сустава, при необходимости дополняя лечение одной-двумя инъекциями кортикостероида. Если полный объем движений достигнуть не удается, мы дополняем артроскопическую реконструкцию релизом капсулы в переднем, нижнем и заднем отделе, при этом стандартный послеоперационный протокол не меняется (т.е. при рефиксации двух и трех сухожилий мы не применяем раннюю активную мобилизацию сустава).

Большая часть таких пациентов полностью восстанавливается после операции. Если же на протяжении шести месяцев полного объема движений достигнуть не удается, пациенту назначается артроскопический артролиз.

е) Контрактура после субтотального эндопротезирования или остеосинтеза в области плечевого сустава. Контрактуры — нередкое осложнение, возникающее после субтотального эндопротезирования по поводу трех- и четырехфрагментарных переломов проксимального отдела плеча. Однако еще большей проблемой является несостоятельность фиксации бугорков плеча с частичной или полной их резорбцией. Некоторые авторы для профилактики контрактур рекомендуют раннюю пассивную мобилизацию в послеоперационном периоде, но мы полагаем, что риск потери большого и малого бугорков слишком велик, чтобы оправдать такой подход.

Таким образом, наша тактика после эндопротезирования и остеосинтеза заключается в иммобилизации плеча на шесть недель, после чего можно начать пассивную мобилизацию. Это позволяет рассчитывать на безопасное заживление бугорков плеча. При отсутствии эффекта от реабилитационных мероприятий в течение шести месяцев в случае тугоподвижности мы проводим артроскопический артролиз с последующей активной ранней мобилизацией сустава. После остеосинтеза плеча при пассивной мобилизации повышается риск усталостного перелома металлофиксатора, поэтому перед планированием удаления имплантата целесообразно проведение артроскопического артролиза с мобилизацией.

ж) Неправильно сросшиеся переломы проксимального отдела плеча. При переломах шейки плеча с варусной деформацией после заживления ограничение подвижности обычно является результатом ротационной медиализации большого бугорка. В связи с этим уже при небольшом отведении возникает субакромиальный импинджмент, что уменьшает объем движений вследствие боли. Помимо этого, отведение ограничивается и по ряду биомеханических причин, так как медиализация и ротация точек фиксации сухожилий подостной и надостной мышц приводит к нарушению правильных взаимоотношений длины и натяжения сухожильно-мышечных комплексов.

В таких случаях нам удавалось улучшить функцию сустава путем артроскопического отсечения точек крепления сухожилий под- и надостной мышц остроконечным коагулятором с последующей туберопластикой большого бугорка и латерализованной рефиксацией сухожилий на вновь сформированном бугорке.

В случае неправильно сросшегося перелома большого бугорка с его возвышенным положением мы выполняем аналогичное вмешательсво — отсечение надостной мышцы и передней половины подостной мышцы, туберопластику и рефиксацию сухожилий.

з) Свобода благодаря артролизу. Артроскопический артролиз позволил нам восстановить функцию практически в любом тугоподвижном плечевом суставе. Это способствовало смене принципов послеоперационной реабилитации. До эпохи артроскопии большинству пациентов в послеоперационном периоде (включая операции по реконструкции вращательной манжеты и остеосинтез) назначалась ранняя мобилизация плечевого сустава для профилактики контрактур. Такой подход часто становился причиной несостоятельности фиксации манжеты или отломков, что приводило к неудовлетворительным результатам и необходимости ревизионных вмешательств.

Артроскопический артролиз позволяет хирургу применять иммобилизацию сустава настолько долго, насколько это необходимо для заживления, приходя на помощь при формировании послеоперационных контрактур.

и) Эмоциональные и психологические аспекты. Принимая решение о том, стоит ли обездвижить сустав или начать его раннюю послеоперационную мобилизацию, в отношении эмоциональных и психологических аспектов, связанных с необходимостью дважды подвергнуться одной и той же операции (например, реконструкции вращательной манжеты), имеет смысл принять точку зрения пациента.

Представим себе, что после артроскопического восстановления вращательной манжеты пациент начинает раннюю активную мобилизацию с целью профилактики послеоперационной контрактуры. Ранние движения перегружают фиксирующую конструкцию и происходит повторный отрыв сухожилий. Затем следует непростой разговор с пациентом о необходимости повторной реконструкции. Он раздавлен этой новостью, понимая, что все придется начать сначала. Непросто переносится и понимание того, что все прежние усилия, иногда значительные, были напрасными.

Совершенно иная ситуация возникает при подходе с послеоперационной иммобилизацией сустава в течение шести недель, приведшей к развитию контрактуры. В большинстве случаев реконструкция манжеты, сопровождающаяся послеоперационной контрактурой, означает заживление вращательной манжеты, и разговор с пациентом строится совсем на иных принципах. Врач сообщает пациенту, что реконструкция состоялась и первичная цель достигнута, а имеющаяся тугоподвижность — досадная неприятность, которая легко устраняется несложным артролизом, а так как опасений за манжету нет, то реабилитация может быть довольно интенсивной и быстрой.

к) Новое в лечении контрактур плечевого сустава. Возможности малоинвазивного артролиза позволяют артроскопическим хирургам применять совершенно иные подходы при лечении контрактур плеча в отличие от их предшественников, «открытых» хирургов. «Новое видение», подкрепленное артроскопией, заключается в том, что отныне контрактуры плечевого сустава — временное состояние. Подвижность всегда восстановима. Способность последовательно возвращать объем движений — очень мощное орудие в руках хирурга.

— Также рекомендуем «Показания для операции при артрозе плечевого сустава (омартрозе)»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 3.11.2018

Источник