Контрактура после перелома челюсти

Контрактура нижней челюсти ― это ограничение мобильности височно-нижнечелюстного сустава из-за патологических процессов в функционально связанных с ним мягких тканях или кости. Пациент жалуется на затруднение открывания рта, которое может быть стойким или нестойким. Диагноз устанавливается в ходе осмотра, пальпации, рентгенологического исследования. Лечение осуществляется с помощью хирургических вмешательств, миогимнастических упражнений, физиотерапевтических процедур (обычно – теплового характера). Используется механотерапия с помощью специальных аппаратов, лекарственные средства.

Общие сведения

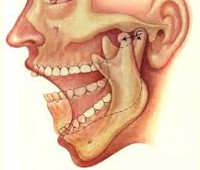

В норме человек может открывать рот приблизительно на 5 см или на поперечники указательного, среднего и безымянного пальцев, одновременно введенных между центральными резцами. При неспособности беспрепятственно осуществлять открывание рта в достаточном объеме вплоть до полной неподвижности нижнечелюстной кости говорят о контрактуре. Название заболевания произошло от латинского слова «contractura», что означает «сужение, стягивание». Болезнь может развиться у пациентов, перенесших травмы челюстно-лицевой области и хирургические вмешательства в данной зоне, при различных патологических процессах.

Контрактура нижней челюсти

Причины

Височно-нижнечелюстной сустав – сочленение верхнечелюстной и височной костей, обеспечивающее подвижность нижней челюсти. Под влиянием различных факторов в тканях околочелюстной области, связанных с суставом, происходят функциональные или морфологические изменения, приводящие к формированию контрактуры. Выделяют следующие причины развития патологии:

- Травмы. Наиболее часто контрактуры возникают после огнестрельных ранений. Наличие инородных тел (пуль, осколков) в костной и мягких тканях поддерживает ограничение открывания рта. К этой группе причин также относят переломы нижнечелюстной кости и скуловой дуги, ожоги, хирургические операции.

- Воспалительные процессы. Патология может развиться из-за язвенно-некротического стоматита и других заболеваний околочелюстной области воспалительного характера. Часто нижнечелюстная контрактура становится осложнением флегмоны (разлитого гнойного воспаления) челюстно-лицевой зоны.

- Ятрогенные факторы. Болезнь может провоцироваться некорректно проведенными малыми вмешательствами. Проблема возникает в результате неправильного проведения мандибулярной и торусальной анестезии на приеме стоматолога или вследствие ошибочного введения других веществ вместо анестетика.

- Патологии нервной системы. Контрактура может быть обусловлена нейроинфекциями. Болезнь также могут потенцировать некоторые психические расстройства и иные процессы, лежащие в основе нарушений деятельности того или иного звена нервной системы.

- Прочие факторы. Различают ишемическую контрактуру нижней челюсти, возникающую при недостаточном кровоснабжении. Иногда причина заболевания заключается в слишком долгой иммобилизации сустава на фоне продолжительного применения шинирующей конструкции.

Патогенез

Характер течения нижнечелюстной контрактуры бывает стойким (длительным) и нестойким (временным). К нестойким состояниям приводит долгое ношение шин с межчелюстной резиновой тягой, воспалительные процессы зубочелюстной системы, травмы (на начальном этапе). Воспалительная контрактура обусловлена рефлекторной и непосредственной ирритацией аппаратов, связанных с иннервацией жевательной мускулатуры (болевым раздражением). Воспаление наряду с травмами и операциями способно индуцировать образование рубцов, вследствие чего контрактура приобретает стойкий характер.

Рубцевание иногда становится исходом некроза при случайном инъекционном введении в ротовую полость раздражающих соединений (нашатырного спирта, перекиси водорода). Из-за нарушения техники проводниковой анестезии повреждаются нервы или мышцы, в крыловидно-челюстном пространстве образуются гематомы, между мышцей и надкостницей возникают спайки с дальнейшим ограничением движений челюсти. При наличии функционального или органического поражения нервной системы патология развивается из-за долгого тонического напряжения некоторых мышц.

Классификация

Некоторые авторы различают постинъекционные, воспалительные и рубцовые контрактуры нижней челюсти, а также выделяют контрактуру нервного генеза. Другие специалисты классифицируют патологию по степени открывания рта: легкая (2-3 см), средней тяжести (до 2 см), тяжелая (до 1 см). В стоматологии и челюстно-лицевой хирургии принято разделять контрактуры следующим образом:

- Структурные (пассивные). Обусловлены препятствиями механического характера, возникшими в суставе (артрогенными) или окружающих его мягких тканях (мышечными, кожными, соединительнотканными). Некоторые исследователи выделяют мукозогенную контрактуру. Как отдельные формы различают контрактуры ишемического (вследствие нарушения кровоснабжения) и иммобилизационного (из-за длительного искусственного обездвиживания сустава) генеза.

- Неврогенные (активные). В этом случае механические причины ограничения мобильности нижней челюсти в суставе и близлежащих тканях отсутствуют, патология имеет нейрогенный характер. С учетом того, в каком звене нервной системы возникло нарушение, возможны психогенные, центральные и периферические контрактуры.

Симптомы

Больной предъявляет жалобы на затруднение, а в некоторых случаях – невозможность открывания рта. Если в основе патологии лежит острое воспалительное поражение жевательной мускулатуры (миозит), пациент испытывает болевые ощущения при попытке опускания нижней челюсти. При стойком рубцовом и костном сращении острая боль отсутствует. При длительно существующем заболевании, особенно – развившемся в детском или юношеском возрасте возможны невротические расстройства, обусловленные заметной асимметрией лица, деформацией нижней челюсти.

Осложнения

При несвоевременный диагностике и лечении патология может провоцировать морфологические и функциональные нарушения зубочелюстнолицевой системы: недоразвитие нижнечелюстной кости, смещение нижней челюсти, подбородка в сторону, патологию прикуса. Артрогенная контрактура часто завершается анкилозом – фиброзным или костным сращением суставных поверхностей. Нестойкая контрактура при отсутствии лечения может трансформироваться в стойкую форму. У чувствительных пациентов возникают психологические проблемы из-за неэстетичного внешнего вида.

Диагностика

Контрактуру нижней челюсти можно заподозрить на первом приеме в ходе опроса и осмотра пациента. При физикальном исследовании врач определяет степень затрудненного открывания рта, оценивает симметричность лица, выявляет деформации. Дифференциальная диагностика проводится с воспалительными и онкологическими заболеваниями, суставной патологией. Кроме беседы и осмотра используются следующие методики:

- Пальпация. При ощупывании пораженной зоны обнаруживаются рубцовые изменения в ротовой полости, области венечного отростка, зоне скуловой кости. Оценивается наличие болезненности, инфильтратов.

- Лучевые методики. Предусматривают проведение ортопантомографии, компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сочленения. Эти методы позволяют выявить зубочелюстно-лицевые деформации, проанализировать состояние элементов сустава и положение головки в суставной ямке, играют большую роль в дифференциальной диагностике.

Лечение контрактуры нижней челюсти

Объем и характер лечебных мероприятий устанавливается в зависимости от давности существования и формы патологии. Иногда для успешной терапии необходимо привлечение специалистов различного профиля. Выделяют консервативные, хирургические и комплексные программы лечения нижнечелюстной контрактуры.

- Консервативная терапия. Включает лечебную гимнастику, физиотерапию (гелий-неоновый лазер, вакуумтерапия и пр.), глюкокортикостероиды, ферменты и другие лекарственные препараты. Сюда же можно отнести стандартные и индивидуальные аппараты. Перечисленные методы эффективны при свежих рубцовых изменениях, давность которых не превышает 12 месяцев и контрактурах воспалительного генеза после устранения очага воспаления. При ограничении движений неврогенного происхождения пациента направляют к неврологу.

- Хирургическое лечение. Применяется при воспалительных контрактурах для ликвидации источника воспаления (удаление причинного зуба, вскрытие гнойного очага). При наличии спаечных процессов, грубого рубцевания производят иссечение спаек, лоскутные операции, отслаивание жевательной мышцы и ее фиксацию в новом положении и т. д.

Прогноз и профилактика

При своевременном начале лечения прогноз благоприятный. Для профилактики рецидива рубцовых контрактур после хирургических вмешательств рекомендуют ЛФК, механотерапию. Для профилактики грубых постоперационных рубцов и при тенденции к рубцовому стяжению челюстей используют физиотерапевтические процедуры, инъекции лидазы. Для предупреждения развития стойкой контрактуры назначают ранние движения нижней челюсти. Предотвращение постинъекционной формы заболевания сводится к аккуратному проведению проводникового обезболивания ротовой полости, применению модифицированных методик.

Источник

Нижнечелюстные контрактуры характеризуются сведением челюстей вследствие патологических изменений мягких тканей в области лица. В большинстве случаев подобная патология – приобретенная болезнь.

Контрактура нижней челюсти: классификация и причины

Данная патология возникает вследствие травматических и воспалительных изменений суставов подкожной клетчатки, самой кожи, нервных волокон, жевательных мышц, околоушно-височной фиксации. В зависимости от тяжести течения и проявлений болезни различают несколько видов контрактур нижней челюсти. К ним относятся временные (нестойкие) и стойкие патологические процессы, а также врожденные и приобретенные в течение жизни пациента.

Нестойкие

Контрактуры временного характера выражаются в слабости жевательных мышц. Чаще всего проявляются в виде осложнений вследствие длительной фиксации челюсти (например, после ношения шин) либо как последствие воспалительного процесса в тканях челюсти.

Стойкие

Стойкие патологии обусловлены деформированием нижней части лица вследствие рубцевания мягких тканей или воспалительных процессов. Например, после получения огнестрельного ранения в область лица, травмирования костей черепа, переломов, ожогов, а также перенесенных воспалений околочелюстных тканей.

Появление рубцовой контрактуры нижней челюсти нередко связано с такими заболеваниями, как язвенный стоматит, сифилис, язвенно-некротический гингивит.

Вследствие изменения мягких тканей развивается ограничение подвижности нижней части лица, что приводит к значительному ухудшению качества жизни пациента вплоть до серьезной деформации лицевого скелета, особенно если рубцы формируются сразу в нескольких околочелюстных областях.

Контрактура нижней челюсти после анестезии может возникнуть вследствие нарушения техники проведения процедуры. В этом случае болезнь относится к ряду воспалительных.

Существует три степени контрактуры нижней челюсти:

- Первая – открывание рта пациента слабо ограничено. Расстояние между поверхностями центральных зубов верхней и нижней челюсти — 3-4 см.

- Вторая – ограничение открывания рта в пределах 1-1,5 см.

- Третья — рот открывается не более чем на 1 см.

Врожденные и приобретенные патологии

Врожденные изменения тканей челюсти и костей скелета встречаются достаточно редко. Гораздо большего внимания заслуживают приобретенные патологии постоянного и временного характера, возникающие вследствие ослабления лицевых жевательных мышц. У отдельных пациентов развитие контрактуры нижней челюсти обусловлено спастикой (напряжением) мышц на фоне истерических состояний. В таких случаях у человека возникает временный паралич лица, сопряженный с напряжением мышц в области нижней части лица.

Характерные симптомы

В результате возникновения контрактуры нижней челюсти у пациента могут наблюдаться некоторые из следующих симптомов:

- нарушение речи;

- трудности в пережевывании пищи;

- увеличение межзубных промежутков, особенно в переднем ряду (зубы располагаются веерообразным образом);

- деформация костей челюсти;

- недоразвитость нижней челюсти пациента в сравнении с верхней;

- заметное смещение нижней челюсти при открывании рта.

Как лечатся контрактуры?

Для устранения нижнечелюстных патологий используют метод хирургического вмешательства, направленный на восстановление эластичности тканей лица, а также двигательных функций деформированных мышц.

Операция выполняется под общим обезболиванием путем иссечения рубцовой ткани либо продольного разреза рубца с последующим замещением его здоровой тканью, взятой из прилежащих к рубцу областей или иных участков тела пациента.

Рубцы незначительного размера удачно устраняются при помощи метода Лимберга (применение треугольных лоскутов).

Для лечения контрактуры нижней челюсти, вызванной формированием плоских рубцов, производится полное иссечение рубцовой ткани. Образовавшиеся в результате иссечения раны закрываются тонкими лоскутами кожи, взятыми с поверхности тела пациента.

В случаях когда устранение рубца приводит к масштабным потерям мягких тканей, приводящим к обнажению жевательных мышц лица пациента, для компенсации утраченных участков применяется метод Филатова. Это пластический метод, заключающийся в пересадке свернутого трубкой лоскута кожи пациента, иссеченного вместе с подкожной клетчаткой (Филатовский стебель). Такой способ часто применяется при деформациях, вызванных глубокими рубцовыми образованиями в тканях кожи, подкожной клетчатки, мышц и слизистых оболочек ротовой полости.

В случаях хирургического устранения деформации нижней челюсти, вызванной образованием рубцов в области жевательных мышц, производится отсечение их от нижней челюсти. При наличии множественных рубцов, сформировавшихся в прилежащих тканях, в ряде случаев невозможно достигнуть результата самостоятельного открывания рта пациента. В подобных ситуациях хирургом вводится специальный винтовой расширитель. Отсеченная в момент операции мышца прирастает к ветви нижней челюсти в новом месте. Успех восстановления утраченных функций мышц в дальнейшем зависит от правильно подобранных методов реабилитации и качества выполнения назначенных реабилитологом лечебных упражнений.

Воспалительная контрактура нижней челюсти лечится путем устранения источника инфекционного процесса. В послеоперационный период проводятся обязательные мероприятия реабилитационного характера, включающие механо- и физиотерапию, а также лечебную гимнастику.

Значение гимнастики

В плане восстановления утраченных функций челюсти первостепенное место отводится лечебной физкультуре не только в ранний послеоперационный период, но и при лечении контрактур, вызванных травмами и заболеваниями. Конечный результат проведенной хирургом операции во многом зависит именно от качества реабилитационных мероприятий, правильно подобранных лечебных упражнений для разработки мышц челюсти.

Выполнять упражнения можно самостоятельно перед зеркалом либо в группе пациентов, страдающих подобными нарушениями, под руководством и наблюдением инструктора.

Комплекс упражнений для восстановления

Занятие гимнастикой, как правило, состоит из нескольких последовательно выполняемых частей:

- Вводная или подготовительная часть, состоящая из общегигиенических упражнений, выполняемых в течение порядка десяти минут.

- Специальная часть занятия включает упражнения, подобранные индивидуально для каждого пациента в соответствии с клинической картиной заболевания. Специальный комплекс упражнений в зависимости от характера течения послеоперационного периода вводится уже на восьмой день после хирургического вмешательства, в тяжелых случаях – на двенадцатый день после операции и в более поздние сроки.

- Завершающий этап, как и вводная часть, состоит из общих упражнений.

Специальный набор упражнений может состоять из таких движений, как:

- Движения нижней челюстью и головой в разных направлениях.

- Мимические движения, выполняемые для восстановления функций лицевых мышц, например упражнения для щек и губ (надувание щек, вытягивание губ в форме улыбки или трубочкой, выполнение оскала и другие движения).

Для закрепления полученного результата рекомендуется не прекращать занятия после выписки и прохождения послеоперационных реабилитационных мероприятий. Повторять упражнения в домашних условиях необходимо постоянно.

Меры профилактики

Как правило, прогноз результата операций по устранению причин контрактуры благоприятный. Однако для предупреждения рецидивов врачи рекомендуют продолжать реабилитацию после выписки из стационара, в частности проходить лечение на специальных аппаратах в течение полугода после выписки из больницы (механотерапия), выполнять назначенные врачом лечебные упражнения, пройти повторный курс физиотерапии.

При соблюдении всех показаний вероятность рецидивов значительно снижается, а конечный результат операции улучшается более чем в 50 % случаев.

Обычно патологический процесс не возобновляется, за исключением случаев неполного удаления рубцовой ткани.

Чаще всего возобновлению контрактуры нижней челюсти подвержены юные пациенты, прооперированные под местным обезболиванием, не позволяющим в полной мере устранить причину контрактуры. В ряде случаев рецидивам подвержены дети, уклоняющиеся от соблюдения назначенных реабилитационных мероприятий. В лечении подобных патологий у детей важно качественно выполнить операцию с первого раза, после чего сразу рекомендовать пациенту прием грубой пищи (твердые фрукты, сырые овощи, сухари, орехи или леденцовые конфеты), способствующей разработке мышц челюсти.

Источник

Основными факторами, приводящими к возникновению внесуставных нижнечелюстных контрактур, являются: неправильная первичная обработка ран, длительная межчелюстная фиксация отломков челюсти и запоздалое применение лечебной физкультуры. При этом между костными отломками челюсти и мягкими тканями возникают рубцы, ограничивающие движения нижней челюсти. В зависимости от того, какие ткани поражены (кожа, слизистая оболочка рта, или мышцы), контрактуры бывают дерматогенными, м но генным и или смешанными.

Кроме того, причиной контрактуры может служить повреждение сустава (артрогенная контрактура), трудно поддающееся консервативному лечению и приводящее к анкилозу. Наконец, встречаются неврогенные контрактуры (при поражении нервных стволoв), психогенные, воспалительные, которые быстро исчезают после ликвидации воспалительного инфильтрата. Контрактуры могут быть обусловлены наличием инородных тел в области мышцы.

Внесуставные контрактуры связаны с рубцовыми изменениями в области группы мышц, поднимающих нижнюю челюсть, и мягких тканей полости рта. Они делятся на височно-венечные, скуло-венечные, скуло-челюстные и межчелюстные. Первые две группы рубцовых контрактур (височно-венечные и скуло-венечные) требуют хирургического вмешательства. Скулочелюстные и межчелюстные контрактуры устраняют функциональными методами лечения — лечебной физкультурой.

Б. Н. Бынин делит внесуставные контрактуры челюстей на две основные группы — рубцовые и рефлекторно-мышечные. Первые связаны с рубцеванием мягких тканей, механически препятствующим движениям нижней челюсти, поэтому могут быть названы механическими. Вторые возникают рефлекторно вследствие воздействия раздражителя на рецепторный аппарат, приводящий к мышечной гипертонии. Такое деление внесуставпых контрактур огнестрельного происхождения имеет клиническое значение в целях диагностики и лечения, так как профилактика и терапия этих контрактур различны. Внесуставные контрактуры по степени раскрывания рта делятся на тяжелые (раскрывание рта до 1 см), средней тяжести (на 1—2 см) и легкие (до 3 см).

В некоторых случаях мышечная гипертония переходит в стойкую контрактуру с патологическими проявлениями в мышце в виде ее рубцового изменения. Этот процесс характеризуется ригидностью жевательных мышц, поднимающих нижнюю челюсть. При стойких мышечных контрактурах может применяться консервативное (механо- и физиотерапия) или хирургическое лечение. Последнее рекомендуется при стойких патологических изменениях в области височной мышцы и заключается в резекции венечного отростка или отсечении жевательной и медиальной крыловидной мышц от места прикрепления их к нижней челюсти в случае их рубцового изменения.

Механотерапия при контрактурах челюстей

Наиболее простыми средствами механического раскрывания рта служат пробки, деревянные и резиновые клинья, конусы с винтовой нарезкой, которые вводят между зубами на более или менее длительное время (2—3 ч). Однако эти средства являются грубыми, нефизиологичными и часто приводят к повреждению периодонта отдельных зубов и нарушению зубной окклюзии. Лучшие результаты достигаются при помощи аппаратов, построенных на принципе активных и пассивных движений челюсти, вызываемых эластической тягой или пружинящими отростками. Впервые такой аппарат был предложен Дарсиссаком. Аппарат применялся при анкилозах височно-челюстного сустава после операции создания ложного сустава. Оттиски для изготовления аппарата снимают на операционном столе после остеотомии, когда рот у больного открывается широко. Неудобство этого аппарата заключается в том, что его изготовление возможно лишь по оттиску челюсти. При ограниченном раскрывании рта снятие оттиска крайне затруднено.

В последнее время предложен ряд новых стандартных аппаратов, основанных на использовании активных и пассивных движений нижней челюсти (А. А. Лимберг, И. М. Оксман) (рис. 243). Преимущество этих аппаратов заключается в том, что они являются стандартными (не нужно снимать слепки челюсти) и могут быть применены при тяжелых формах челюстных контрактур. Они передают давление на весь зубной ряд и, что особенно важно, позволяют выполнять активно-пассивные упражнения (размыкание и смыкание челюстей). Механотерапию следует проводить после физиотерапевтических процедур (соллюкс, ультрафиолетовое облучение, тепловые ротовые ванночки, парафинотерапия, электрофорез и др.). Хорошие результаты дают электронаровые ванны всей лицевой области с последующей механотерапией. Механотерапия может быть применена также при микростомии для растяжения рубцов и восстановления подвижности мягких тканей приротовой области, для чего пользуются специальными аппаратами с эластической тягой. Большинство этих деформаций требует, однако, оперативного вмешательства (иссечение рубцов и пластика мягких тканей) с последующим применением лечебной физкультуры.

Логопедические упражнения при развивающихся контрактурах челюстей. Для профилактики контрактур полезно сочетать челюстно-лицевую гимнастику с логопедическими упражнениями. Этот метод может также применяться для лечения контрактур в начальной стадии. В него входит серия упражнений для мышц лица, стенок ротовой полости и языка, принимающих участие в оформлении звука, акта жевания и глотания.

Рис. 243. Аппараты для механотерапии при контрактурах челюстей.

а — по Лимбергу; б — по Дарсиссаку; в — по Оксману; г — по Ежкину; д — аппарат для механотерапии углом рта.

Упражнения подобраны так, что каждое последующее включает в себя предыдущее и закрепляет его. Первое упражнение — оформление звука «а» — состоит в очень медленном раскрывании рта с последовательно возрастающей нагрузкой или напряжением до предельного раскрывания рта и ощущения боли. Затем следует медленное поднятие нижней челюсти с постепенным уменьшением волевой нагрузки до смыкания зубов. Эти движения мобилизуют группы жевательных мышц, принимающих участие в движениях нижней челюсти в вертикальном направлении при оформлении звука «а» и акте жевания. Остальные упражнения заключаются в повторении предыдущего и оформлении других звуков — мобилизации мимических и жевательных мышц для оформления звуков «ы», «у», «э». Каждое из этих упражнений больной последовательно проделывает 5—б раз за сеанс с промежутками несколько секунд. Необходимые условия — последовательность применения упражнений и доведение их до появления боли. Боль исчезает после снятия усилия. Упражнения выполняют перед зеркалом после показа их логопедом.

Источник: Проф. Е.И. Гаврилов, Ортопедическая стоматология

Источник