Контрактура после перелома пястной кости

Ограничение движения в суставе предплечья называется контрактура лучезапястного сустава. Такая патология проявляется выраженным болезненным синдромом, уплотнением мышц в области запястья, нарушением подвижности сухожилий и движений кисти. Болезнь встречается как у детей, так и у взрослых. Длительное протекание контрактуры приводит к инвалидности, поэтому необходимо своевременно пойти к специалисту, пройти все обследования и применить терапевтические мероприятия.

Контрактура в лучезапястном суставе: особенности патологии

Что вызывает болезнь?

Чаще всего контрактура запястья развивается после перелома лучевой кости.

Контрактура развивается на фоне обострения артрита.

Контрактура развивается на фоне обострения артрита.

В основном заболевание возникает вследствие влияния таких негативных факторов:

- подвывихи в запястье;

- ожоги и обморожения;

- повреждение плечевого сплетения;

- длительное обездвиживание сустава;

- недостаточное кровоснабжение мышц;

- воспалительные процессы;

- склонность к судорогам;

- развитие сахарного диабета;

- кровоизлияние в мозг;

- детский церебральный паралич;

- нарушение внутриутробного развития.

Вернуться к оглавлению

Какие существуют виды контрактуры?

В таблице представлены основные типы заболевания и их характерные особенности:

| Вид | Особенности |

| Дерматогенные | Образуются вследствие образования рубца на коже |

| Десмогенные | Формируются при уплотнении фасций |

| Тендогенные | Развиваются в результате рубцевого процесса вокруг сухожилия |

| Миогенные | Возникают вследствие патологических процессов, что приводят к атрофии мышц |

| Артрогенные | Образуются при изменении костных тканей |

| Неврогенные | Формируются вследствие заболевания центральной нервной системы |

В зависимости от вида ограничения движения контрактуру разделяют на такие виды:

- сгибательная;

- разгибательная;

- вращательная;

- боковая.

Вернуться к оглавлению

Как проявляется заболевания?

Боль значительно усиливается при сгибании кисти.

Боль значительно усиливается при сгибании кисти.

Контрактура запястного сустава имеет такую симптоматику:

- выраженный болевой синдром;

- уплотнение мышечных тканей;

- гипотрофия мышц в зоне предплечья;

- невозможно сгибать и разгибать руку в запястье самостоятельно;

- усиление болей при движении в суставе.

Вернуться к оглавлению

Тонкости диагностики

Если у человека развилась контрактура в лучезапястном суставе, ему необходимо обратиться в медицинское учреждение и начать лечится. При поступлении в стационар, врач выяснит об особенностях развития заболевания и проведет объективный осмотр пораженного сустава. Затем доктор выявит отличие с другими заболеваниями запястья и поставит предварительный диагноз. Для его подтверждения врач направит больного человека на такие лабораторные и инструментальные способы обследования:

- общее исследование мочи и крови;

- биохимия плазмы;

- УЗИ сустава;

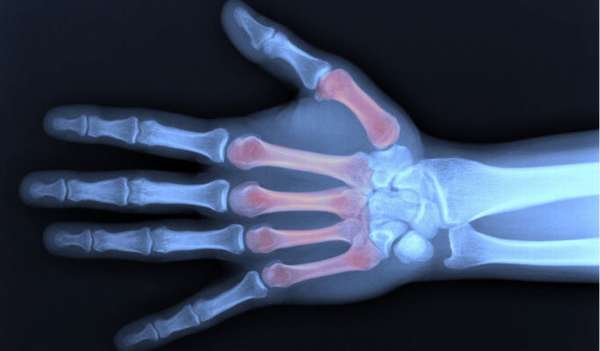

- рентгенографическое исследование;

- КТ;

- МРТ.

Вернуться к оглавлению

Какое необходимо лечение?

Суставные болезни требуют комплексного подхода к лечению.

Суставные болезни требуют комплексного подхода к лечению.

Контрактура в лучезапястном суставе — сложное заболевание, которое требует своевременного лечения. Для этого при появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу, который направит на специальные методы обследования, определит правильный диагноз и составит эффективный план терапии. Заниматься самолечением нельзя, так как это приводит к опасным последствиям. Для лечения контрактуры доктор назначает медикаменты, оперативное лечение, массаж и ЛФК.

Вернуться к оглавлению

Терапия медикаментами

При контрактуре лучезапястного сустава назначают лекарства, представленные в таблице:

| Фармакологические группы | Названия |

|---|---|

| НПВП | «Олфен» |

| «Нимид» | |

| «Целекоксиб» | |

| «Диклоран» | |

| Гормональные средства | «Лемод» |

| «Метипред» | |

| Сосудистые препараты | «Аскорутин» |

| «Ниацин» |

Вернуться к оглавлению

Оперативное лечение при контрактуре лучезапястного сустава

В ходе операции поврежденные участки ткани иссекают.

В ходе операции поврежденные участки ткани иссекают.

При длительном протекании заболевания, когда появились осложнения и консервативные методы терапии не дают положительный результат, пациентам врачи рекомендуют пройти хирургическое лечение. Такое оперативное вмешательство основывается на иссечении рубцов, удалении пораженной фасции и мышц, удлинении сухожилий. После этого делают кожную пластику. Операцию проводят под общей анестезией.

Вернуться к оглавлению

Применение массажа и ЛФК

Каждому больному с контрактурой в лучезапястном суставе необходимо пройти курсы лечебной физкультуры. План тренировки подбирается индивидуально для каждого пациента специально обученным тренером. Все упражнения больной делает только под присмотром медицинского персонала, чтобы избежать травм запястья и возобновления болезни. Через время можно выполнять программу тренировок в домашних условиях. Пациентам необходимо посещать курсы массажа. Массажные упражнения помогут разработать пораженный сустав, снять боль и улучшить двигательную функцию.

Источник

Травмы и заболевания верхних конечностей нарушают сокращение мышц предплечья, вследствие которых проявляется контрактура лучезапястного сустава. Ограничение движений в этом месте провоцируют механические препятствия за счет образования остеофитов, как и внешние негативные воздействия в виде переломов. Контрактура обычно затрагивает околосуставные ткани, сухожилия, поверхность суставов с нарушением двигательной, точнее, сгибательной активности. Прежде чем начать лечение заболевания, необходимо выяснить какие процессы происходят в мышцах.

Причины дефекта

Факторы, вызывающие патологию следующие:

- длительная иммобилизация лучезапястного сустава;

- переломы костей предплечья;

- повреждения лучевой кости;

- нарушение кровоснабжения мышц;

- воспаления сустава — миозит, тендовагинит, артрит;

- ожоги 2—3-й степени верхних конечностей;

- повышенная судорожная готовность;

- сахарный диабет;

- мозговые кровоизлияния;

- детский церебральный паралич;

- патологии внутриутробного развития плода.

Вернуться к оглавлению

Как проявляется?

При контрактуре лучезапястного сустава наблюдается:

При такой патологии больно разогнуть кисть.

При такой патологии больно разогнуть кисть.

- гипотрофия мышечной ткани предплечья;

- уплотнение мышц,

- невозможность самостоятельно выполнять сгибательно-разгибательные движения;

- боли и усиление ощущений при попытке разогнуть или согнуть кисть.

Ограничения движений лучезапястного сустава подразделяются:

- сгибательные — препятствующие разгибанию;

- разгибательные — ограничивающие сгибание;

- вращательные — сдерживающие вращения;

- боковые — невозможность перемещения из стороны в сторону.

Контрактуры лучезапястного сустава классифицируются по патологии, которая стала причиной недуга. В зависимости от вынужденного положения кисти — функционально выгодная или невыгодная позиция. По причине возникновения — врожденные или приобретенные. Появившиеся в течение жизни контрактуры разделены на следующие виды:

- дерматогенные, вызванные сморщиванием кожного рубца;

- десмогенные — уплотнением фасций;

- тендогенные — рубцовыми процессами вокруг сухожилий;

- миогенные — патологическими процессами, ведущими к атрофии мышц;

- артрогенные — изменениями костной ткани;

- неврогенные — нарушением двигательной способности мышц вследствие инсульта, судорог, недугов спинного мозга.

Вернуться к оглавлению

Консервативное лечение при контрактуре лучезапястного сустава

В терапии этого состояния применятся Пентоксифиллин.

В терапии этого состояния применятся Пентоксифиллин.

Терапия контрактуры лучезапястного сустава проводится консервативно. Из медпрепаратов используют спазмолитики, такие как «Флекситал», «Тетразепам», «Пентоксифиллин». Показаны противовоспалительные медпрепараты и анальгезирующие фармсредства. Доктора рекомендуют сосудистые препараты — «Аскорутин», ниацин, а также комплексы содержащие витамины группы В. Для местного лечения применяются мази с анальгезирующим и противовоспалительным эффектом — «Фастум гель», «Алором». По показаниям вводят «Гемостабил».

При лечении ограниченных движений в лучезапястном сочленении используют — озокеритовые аппликации, теплые ванны. Обязательно врачи назначают процедуры фонофореза с аминофиллином, элекрофозера с гиалуронидазой или препаратами йода и калия, расслаивающие склерозированные фасции и сморщенную суставную сумку. Для активизации местной гемодинамики, повышения эластичности и упругости тканей применяется магнитное излучение, местная гипербарическая оксигенация. Болевые ощущения купируют новокаиновыми блокадами.

Лечение сочетают с мануальной терапией. После заживления костной ткани пациент выполняет физические упражнения для восстановления функции лучезапястного сустава и небольших кистевых сочленений. Используется трудотерапия, тренировки на механических аппаратах маятникового типа, уделяется внимание тренировкам мышц кисти, адаптирующие верхние конечности к нагрузкам, необходимым в быту и повседневной жизни.

В комплексном лечении применяют — сеансы физиотерапевтических и бальнеологических процедур, массаж, упражнения для разработки руки.

Вернуться к оглавлению

Профилактика

Будущим мамам нужно обязательно проходить плановые УЗИ-исследования, чтобы исключить врожденные пороки плода.

Будущим мамам нужно обязательно проходить плановые УЗИ-исследования, чтобы исключить врожденные пороки плода.

Для предупреждения контрактуры лучезапястного сочленения необходимо четко выполнять предписания доктора. Беременным следует проводить пренатальные скрининги, включающие биохимические анализы и УЗИ. Благодаря этим исследованиям выявляют заболевания, провоцирующие врожденные недуги. При травме или воспалении, которые могут быть причиной контрактуры, потребуется комплексная терапия, сочетающая медикаментозное и физикальное лечение.

Действенным средством восстановления и профилактики посттравматических последствий, например, начального этапа фиброматоза, послужит лечебная гимнастика. Упражнения, назначенные пациенту, сначала проводятся под пристальным наблюдением реабилитолога, а затем больной дома выполняет их самостоятельно, что позволит предотвратить контрактуру лучезапястного сустава после перелома. Минимизировать риски уменьшения подвижности сустава помогает массаж. Для общего укрепления здоровья необходимо правильное питание, соблюдение режима дня и минимизация стрессовых состояний.

Источник

Пястные кости обеспечивают двигательную функцию пальцев. Перелом пястной кости любого из пальцев фактически парализует работу ладони и фаланг. Травмы делят на открытые, закрытые, оскольчатые, множественные или одиночные, со смещением или без него. Перелом первой пястной кости протекает с вывихом или без него. Если травма сопровождается вывихом, повреждение именуют переломом Беннета.

Вторая и третья пястные кости характеризуются обычно смещениями на угол до 150 градусов, если травма затрагивает четвертую и пятую кости, смещение может достигнуть 400 градусов. К симптомам перелома пястной кости относят синюшность, отечность, боли и сложности в движении.

При подозрении на перелом пястной кости поврежденную область обязательно обездвиживают. При необходимости пострадавшему дают обезболивающее. Может потребоваться обработка раны антисептическим препаратом. Диагностика подразумевает опрос травматологом и рентгенографию. Лечение проводится консервативным или хирургическим путем. Хирургическая операция предполагает расположение костей в правильном положении и фиксация. Метод Клаппа используют при повреждении большого пальца и травме первой пястной кости.

Производится вытяжение пальца. Конструкцию, состоящая из гипса, спицы Киршнера и рамки с лонгетой, накладывают на 3 недели. Для реабилитации после перелома назначают УВЧ, магнитотерапию, ЛФК. При переломе пястной кости может наблюдаться неправильное сращение, ограничения в движении, развитие инфекций и другие осложнения.

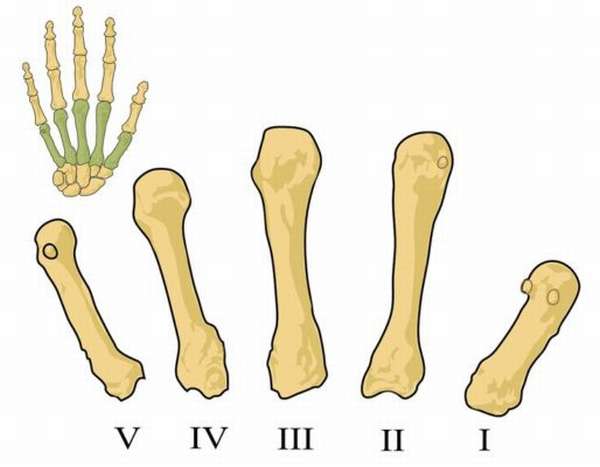

Строение пястной кости

Пястные кости размещены в ладони, при этом в каждой руке их по 5. Кости имеют слегка изогнутую форму, благодаря чему обеспечивают движение пальцев. Каждая пястная косточка условно делится на основание, тело и головку. Основание при помощи хрящевых суглобов соединяется с запястными костями, а головка каждой пятной кости объединена суставами с фалангами пальцев.

Пястная кость является трубчатой, но при этом характеризуется хрупкостью и небольшой толщиной. По структуре тканей эти кости состоят из таких сегментов:

- тело,

- эпифиз.

Тело пястной кости имеет заднюю, медиальную и боковую поверхности. Между медиальной и боковой частью имеется своеобразная головка с отверстием для питательных канальцев.

Прощупать в руке пястные кости довольно просто. Головки косточек всегда хорошо заметны, благодаря тонкости кожи и само тело косточек легко увидеть, просто растопыривая пальцы руки или сжимая ее в кулак.

Разновидности перелома

В медицинской теории и практике принято считать пястные кости от большого пальца. По этому принципу первая косточка управляет большим пальцем, а пятая – мизинцем. И к наиболее распространенным переломам относятся травмы косточек именно этих двух пальцев. Помимо определения места, в котором произошел перелом пятой пястной кости или другой, травмы подобного рода делятся на:

- открытые, оскольчатые или закрытые,

- со смещением или без,

- множественные или одиночные.

По официальной медицинской статистике, открытые переломы пястных косточек встречаются значительно чаще закрытых. При этом множественные переломы обычно сопровождаются смещениями.

Классифицировать травмы пястных костей можно и по месту возникновения повреждения. Они бывают внутрисуставные и околосуставные. А по принципу образования сколов различаются косые, угловые, ротационные и винтообразные. Интересно почитать перелом кисти руки.

Повреждения первой пястной кости

Перелом первой пястной кости является наиболее частой травмой, поскольку эта кость больше других подвержена движению и благодаря особенностям строения руки находится отдельно от остальных пястных косточек. Травма кости, отвечающей за работу большого пальца, может быть без вывиха или с вывихом в области запястно-пястного костного сочленения. Повреждение с вывихом называется переломом Беннета.

Повреждения 2-5 пястных костей

Перелом 2, 3 и 4 пястной кости встречается намного реже, чем повреждения 1 или 5 косточек. При этом все повреждения нередко сопровождаются смещениями. Если у 2 и 3 косточек смещение обычно не превышает 150 градусов, то перелом более тонких 4 и 5 пястных костей сопровождается уходом поврежденных сегментов в сторону на 30-400. При этом возможны также травмы в виде множественных дроблений костной ткани.

В большинстве случаев перелом 3 и 4 косточки происходит в результате падения на руку тяжелых предметов. А вот повреждения 2 и 5 пястных костей характерны для любителей непрофессиональных боев и людей, проявляющих свою агрессию ударами кулаком по твердым поверхностям.

Симптомы перелома

Травма пястных костей кисти всегда сопровождается болью. Неприятные ощущения значительно усиливаются при попытках подвигать пальцем с поврежденной костью или сжать ладонь в кулак. При повреждении целостности пястной кости любого из пальцев всегда наблюдается припухлость. Кожа в месте травмы приобретает синюшный оттенок. Но симптомы несколько отличаются в зависимости от того, какая именно кость была повреждена.

Перелом 1 пястной кости, помимо болей и опухлости, часто сопровождается некоторой ограниченностью в движениях большим пальцем. Также проблематично сжать руку в кулак. Повреждение пястных костей со 2 по 5 сопровождается заметным визуальным укорачиванием пальца. Сжать руку в кулак при этом невозможно из-за сильной боли.

Оказание первой помощи и диагностика

Независимо от того, закрытый или открытый перелом пястной кости подозревается у пострадавшего, поврежденную руку обязательно нужно обездвижить. Проводится фиксация при помощи любого подходящего по размеру твердого предмета, будь то книга или доска. Перед фиксацией кисть больного нужно привести в разогнутое положение. При этом пальцы должны быть слегка согнуты. В таком положении поврежденная рука плотно приматывается к шине.

Также нужно снять напряжение с самой руки согнув ее в локте и поместив в области чуть ниже груди на косынку или шарф. Помимо обездвиживания поврежденной ладони и пальцев, пострадавшему нужно дать обезболивающее. При наличии кровоточащих ран следует обработать их антисептиком и обязательно накрыть стерильной повязкой.

Если рана не открытая, к месту повреждения можно приложить холод. Однако делать это следует, предварительно положив на кожу чистую тонкую ткань.

Диагностика

Первичная диагностика проводится врачом травматологом путем опроса пациента, а также ощупывания предполагаемого места повреждения. При этом пациент может жаловаться не только на боль, но и на чувство онемения в области ладони.

В ходе осмотра врач оценивает естественность положения каждого из пальцев. В полусогнутом состоянии все пальцы должны образовывать ровный ряд, а ногти на них при отсутствии повреждений находятся параллельно друг другу. Для назначения лечения перелом левой или правой кисти, пястной кости руки требует дополнительной диагностики.

Дифференциальная диагностика переломов пястной кости руки позволяет точно оценить степень и характер повреждений. Для ее проведения используется рентгеновский аппарат. Снимки ладони в трех проекциях прямой, боковой и косой позволяют увидеть не только переломы, но и возможные смещения, а также дробления. В том случае, когда перелом является многооскольчатым, или наблюдается повреждение внутрисуставное, для диагностики используется компьютерный томограф (КТ).

Лечение

Лечение при переломе тела пястной кости может проводиться двумя способами:

- консервативным путем,

- хирургическим путем.

Основной целью терапии является сохранение всех функций руки. При этом консервативная репозиция всегда является более предпочтительной.

Консервативные методы терапии включают в себя обязательное устранение смещений, а также фиксацию всех суставов в правильном положении. Наложение гипса при переломе пястной кости является необязательным мероприятием. В некоторых случаях допускается использование специальных шин. По нормам они обязательно должны охватывать не только область ладоней, но и фаланги пальцев, а также нижнюю треть предплечья.

Ввиду болезности процедуры операцию на пястной кости часто проводят под общим наркозом. В зависимости от места травмы может меняться принцип фиксации и длительность иммобилизационных мероприятий.

При переломе шейки пястной кости смещение происходит крайне редко, но если оно произошло, то характер лечения зависит от степени отклонения сломанной кости. Когда смещение не превышает 25-300 градусов, можно ограничиться гипсовой повязкой. Больший угол требует вправления костей с помощью хирургического вмешательства.

Переломы тела пястной кости рекомендуется лечить консервативным путем, поскольку близлежащие косточки действуют как шины. Они удерживают поврежденную кость в правильном положении. Однако иммобилизационную повязку или гипс наложить нужно обязательно.

Очень важен подбор методов терапии в случае перелома без смещения у основания пятой пястной кости. Такое повреждение чрезвычайно опасно не только проблемами с двигательной функцией всех пальцев руки. При несвоевременном лечении оно может обернуться серьезным воспалением. При наличии даже незначительного смещения при таком переломе нужна операция.

Хирургический метод лечения

Операции при переломах проводятся с выполнением надрезов различных размеров. Преимущество по отношению к такому типу лечения отдается при наличии большого количества костных отломков или сильного угла смещения.

В ходе операции проводится выкладывание всех костных элементов в естественном положении, а также их фиксация. Тип фиксатора подбирается в зависимости от вида перелома:

- повреждения диафиза фиксируются с помощью ровной пластины,

- большое количество обломков удерживается при помощи спиц Киршнера.

Внутрикостные, а также выведенные наружу удерживающие штифты используются крайне редко. Часто, в том числе и при поперечных переломах, применяется метод Киршнера. При этом спица вводится в проксимальный и дистальный обломки кости.

Вытяжение по Клаппу

При травме большого пальца и переломе первой пястной кости с образованием осколков или смещения, которые невозможно вправить консервативным путем, требуется вытяжение пальца. Для этого используется метод Клаппа. Рука от локтя до запястья фиксируется с помощью гипса. В область фаланги пальца с переломанной пястной костью устанавливается спица Киршнера, закрепленная специальной поддерживающей рамкой с лонгетой. Обязательный период ношения данного приспособления занимает 3 недели, но двигательная функция начинает восстанавливаться уже через 7-10 дней. Полезно также почитать об переломе запястья руки.

Реабилитация после перелома кисти

Перелом без смещения предполагает иммобилизацию поврежденного участка руки на 3-5 недель. Сколько носить гипс при переломе пястной кости со смещением, решает исключительно врач по результатам регулярных рентгеновских снимков. В сложных случаях этот период длится около 8-10 недель. Поскольку переломы пястных костей требуют длительной иммобилизации, после снятия гипса или шины, пальцам обязательно требуется реабилитация двигательной функции. Для восстановления функции кисти рекомендуется:

- магниотерапия,

- УВЧ и прогревания с помощью лампы,

- лечебная физкультура.

Наиболее полезно в этот период заниматься с эспандером, катать поврежденной рукой небольшие мячи и собирать пазлы. Также необходимо регулярно выполнять тренировки в виде сгибания пальцев в кулак.

Возможные осложнения

Даже своевременная помощь не исключает появление различных осложнений после перелома. К ним относятся:

- неправильное сращение костей,

- ограниченность движений пальцев и ладони,

- появление инфекционных поражений и нагноений (возможно при несвоевременной либо неправильной обработке открытой раны при переломе или в процессе операции).

Сломанная пястная кость может срастаться неправильно при некачественно наложенном гипсе или в случае удара уже загипсованной руки. В результате такого осложнения возможно частое появление болей в области повреждения, а также ограниченность движений. В таких случаях врачами проводятся умышленный перелом сросшейся кости и его последующее лечение.

Источник