Кт перелом затылочной кости

Линейный перелом затылочной кости нарушает анатомическую целостность черепной коробки. Получение травмы может сопровождаться различными симптомами и последствиями. Характеристика полученного повреждения зависит от силы ушиба, вида травмы, возраста пациента и дальнейших осложнений.

Определение и характерная симптоматика травмы

Линейный перелом в затылочной области черепа представляет собой нарушение целостности костного покрова, переходящий в линии черепного шва в следующем виде:

- вдавленный перелом черепной коробки;

- трещины различной глубины и характера;

- осколочная травма черепа;

- травма с нарушением оболочки головного мозга разной области (височной, затылочной, продольного мозга) или без повреждения нервной ткани.

Основными причинами возникновения переломов затылочной кости являются следующие причины:

- аварии дорожно-транспортного характера;

- огнестрельные ранения в голову;

- падение с высоты и приземление на голову;

- повреждения частей челюсти — нижней и носовой;

- удары разной степени и характера тяжелым тупым или острым предметом по затылочной части головы.

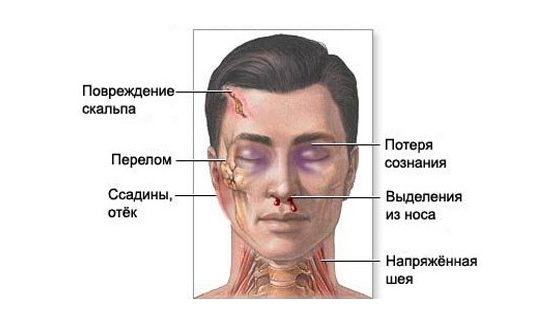

Симптоматика перелома проявляется в основных показаниях больного:

- Сильные приступы головной боли либо болевой синдром постоянного характера.

- Головокружение, которое сопровождается приступом тошноты либо рвоты.

- При проверке на реакцию светом зрачки реагируют дисфункционально (связано с давлением в голове, повреждениями нервов, когда нарушена мозговая оболочка).

- Нарушение работы дыхания организма и обращения кровеносной системы.

- Ощущение давления внутри головы, которое сопровождается кровотечениями из уха.

- Пациент не может четко реагировать на окружающую действительность, его сознание находится в спутанном состоянии, его тяжело удерживать и есть риск упасть в обморок.

- Внутри черепной коробки на месте ушиба или удара могут скапливаться жидкости.

- На месте пораженной области наблюдается отек, ссадина, гематома.

Меры первой помощи

При линейном переломе черепа в затылочной части необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт к врачу для диагностики и назначения терапии или вызвать скорую помощь.

Запрещено самостоятельно дотрагиваться до пораженного участка, извлекать при наличии раны инородные предметы.

При оскольчатом переломе и наличии загрязнения необходимо обработать кожу антисептиком (перекисью водорода). Пострадавшего человека нужно уложить на спину, чтобы голова находилась на возвышении и была повернута вбок, иначе состояние пациента может ухудшиться ввиду затруднения дыхания. Головные боли можно облегчить прикладыванием компресса со льдом.

При переломе без разрыва кожи — обнаруживается при жалобах больного после удара головой на боли, головокружение, тошноту.

Лечебные мероприятия

При диагностировании и обследовании области поражения врачи используют:

- Краниографию — исследование рентгеновскими снимками без введения контрастного вещества.

- МРТ — исследование электро-магнитными волнами позволяет оценивать глубину и степень пораженного участка кости и мозга.

Лечение зависит от последствий травмы:

- Без гематомы — не требуют особого оперативного вмешательства, прописывают медикаментозную терапию, капельницы, постельный режим.

- Терапия — обработка места повреждения, прием обезболивающих лекарств.

- Разрыв оболочки мозга. Линия перелома расходится, вследствие чего образуется дефект. Оболочка выпячивается, кости постепенно раздвигаются в разные стороны еще шире. Такие дефекты устраняются с помощью пластического вмешательства.

- Консервативный способ лечения. При наличии трещины свода черепа проводится оперативное вмешательство. Устанавливают металлическую пластину, прикрывающую мозг, что снижает риск его повреждения, который грозит развитием эпилепсии.

Срастание костей проходит в течение нескольких недель или месяцев. У детей данный процесс длится 4 месяца, у взрослых может растянуться на 3 года. Область поражения затылочной доли наполняется фиброзными тканями, на костях могут появиться перемычки.

Мероприятия после реабилитации направлены на восстановления костных оболочек организма, восстановление общего состояния и дееспособности.

После травмы необходимо соблюдать постельный режим и покой. Если нет осложнений, то пострадавший находится в стационаре под наблюдением в течение недели. Врачом назначается прием анальгетиков, антибиотиков и витаминов. Пациентам вводят раствор Глюкозы с Аскорбиновой кислотой, Кальция хлорид, Димедрол. В некоторых случаях прописываются успокоительные.

После травмы необходимо соблюдать постельный режим и покой. Если нет осложнений, то пострадавший находится в стационаре под наблюдением в течение недели. Врачом назначается прием анальгетиков, антибиотиков и витаминов. Пациентам вводят раствор Глюкозы с Аскорбиновой кислотой, Кальция хлорид, Димедрол. В некоторых случаях прописываются успокоительные.

Период восстановления больного зависит от степени травмы затылка: от 3 дней до нескольких лет. Некоторым больным приходится заново учиться ходить.

Возможные последствия

Линейный перелом не проходит бесследно. Его могут сопровождать осложнения и последствия следующих видов:

- Кровеносная система — нарушение кровообращения и питания через разрушенные кровеносные сосуды.

- Нервная ткань — при поражении участков нервных оболочек приходят в дисфункцию окончания нервной системы, организм нечетко проводит импульсы и принимает команды из мозга. Повреждения могут сопровождаться параличами различных областей (например, паралич лицевой части, глазодвигательной области).

- Слух — есть риск потерять эту способность при нарушении нервов.

- Детский возраст — дети, получившие травму, могут получить задержку в развитии систем организма. У ребенка могут возникнуть нарушения зрения, слуха, речи или восприятия.

Частая область поражения — пересечение швов. Это говорит о прямом воздействии на твердую часть оболочки мозга.

Вывод

Удар по затылочной части головы может иметь осложнения в виде нарушения чувствительности, координации движений, ухудшения зрения. Повреждение нервных оболочек способствует ослаблению функциональности мозга, провоцируя психические расстройства, и снижает работоспособность организма. Необходимо беречь голову от повреждений.

Источник

КТ и МРТ диагностика перелома черепа

Общая характеристика

Перелом черепа — нарушением целостности кости травматического повреждения

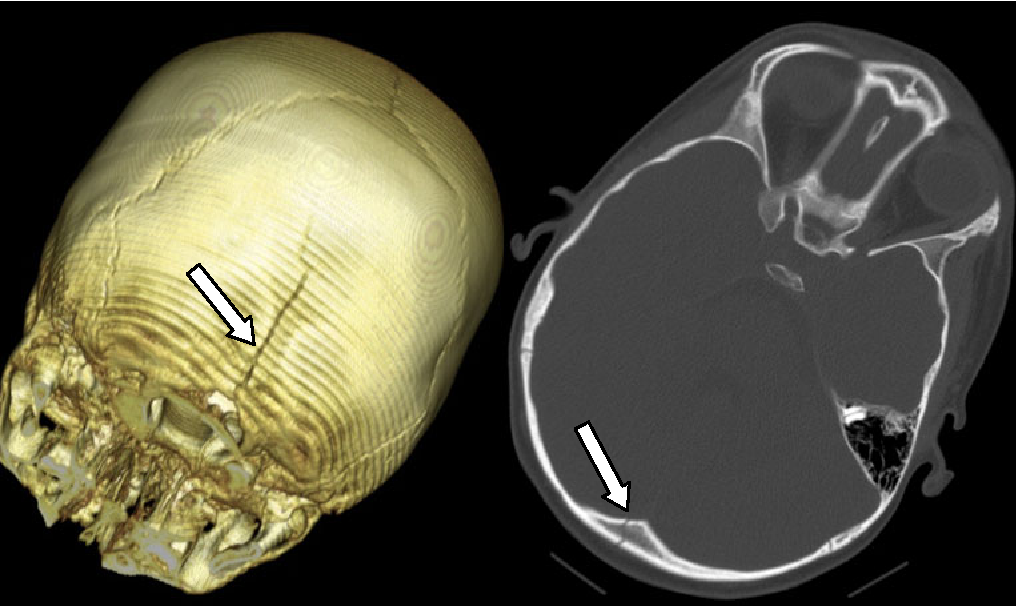

Рис.1 Линейный перелом чешуи затылочной кости слева (стрелка).

Рис.2 Линейный перелом правой затылочной кости с небольшим смещением и плащевидной субдуральной гематомы(стрелка).

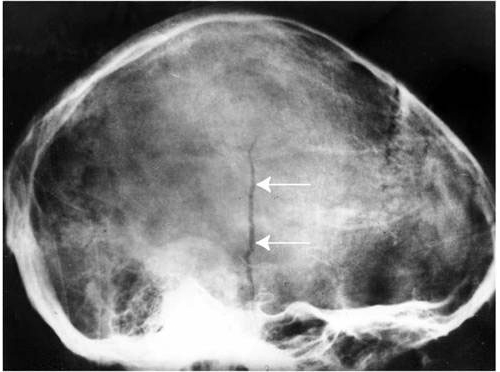

Перелом свода черепа

Симптом “молнии” характерен для перелома свода черепа (две белые стрелка рис.3), сопутствующий отек мягких тканей и гематома мягких тканей (стрелка рис.3а). Линия перелома может раздваиваться, но не имеет ветвления в отличии от борозд артерий, древовидно ветвящихся и сужающихся вверх (рис.4). “Ступенька” в месте расхождения отломков при вдавленном переломе (стрелки рис.3в).

Рис.3 Перелом затылочной кости справа (стрелка). Симптом «молнии» при линейном переломе затылочной кости срединно (стрелки). Вдавленный множественный перелом левой височной кости (стрелки).

Рис.4 Перелом чешуи затылочной кости, перелом основания затылочной кости и перелом через верхушку пирамиды правой височной кости (стрелки). Линейный перелом правой височной с переходом на правую половину лобной кости. Линейный перелом правой височной кости с наличием субарахноидального кровоизлияния (стрелки).

Перелом основания черепа

Перелом основания черепа чаще является продолжением линии перелома свода (стрелка рис.5), показано распространение на пирамиду височной кости (головка стрелки рис.5). На рис прохождение линии перелома по чешуе левой затылочной кости с распространением на мыщелок(белые стрелки на рис.5).

Рис.5

Рис.6 Линейный перелом правой височной кости на МРТ и на КТ, а так же наличие горизонтального уровня крови в левой половине пазухи основной кости (жёлтые стрелки).

Травматическое кровоизлияние в ячейки височной кости (стрелка рис.7б), причиной которой стал линейный перелом височной кости, распространяющийся по чешуе височной кости на основание черепа. Перелом основания черепа, проходящий через клиновидную кость может привести к повреждению костных сосудов или пещеристого синуса, с кровоизлиянием в полость ее пазухи (стрелки рис.7а). Переломы основания черепа могут острыми краями травмировать глазодвигательные нервы и являться причиной расходящегося косоглазия (рис.7а), однако причиной подобного расстройства так же может являться повреждение среднего мозга.

Рис.7 Перелом височной кости с кровоизлиянием в воздухоносные ячейки и перелом основания черепа с кровоизлиянием в полость пазухи основной кости.

Виды переломов мозгового черепа

- Линейный перелом

Рис.8 Общий вид линейного множественного перелома правой затылочной кости и правой височной кости на КТ в обработке SSD. Линейный протяжённый перелом правой затылочной кости на 3D реформате (стрелка). Линейный перелом правой височной кости на МРТ с подапоневротической гематомой (стрелка).

Рис.9 Линейный протяжённый перелом правой височной кости на КТ в обработке SSD и VRT. Вертикальный протяжённый перелом чешуи лобной кости, слепо заканчивающийся в области глабеллы (реконструкция выполнена с изображений с толстым срезом — обуславливает наличие ступенчатых артефактов на VRT).

Огнестрельный перелом

Последствие оскольчатого ранения с образованием костного детрита в левой лобной области (белая стрелка рис.10) и глиоза на протяжении слепого раневого канала в левой лобной области и базальных ядрах слева (белые стрелки рис.10). Металлический осколок (жёлтые стрелки рис.10) в левой затылочной доле с типичными признаками звездчатых артефактов и артефактов выпадения сигнала в непосредственной его близости.

Рис.10

Вдавленный импрессионный перелом

Перелом конусовидной формы с погружением отломков в полость черепа, возникает при ударе орудием с угловой травмирующей поверхностью.

Рис.11 Вдавленный оскольчатый перелом правой теменной кости с вхождением отломков в полость черепа, размозжением мозгового вещества в окрестностях перелома, пневмоцефалии, рваной раной мягких тканей, представленный на аксиальных срезах в мозговом и костном окнах, а так же на реконструкции в сагиттальной, фронтальной плоскостях и VRT.

Вдавленный депрессионный перелом

Перелом с равномерным погружением костного фрагмента в полость черепа, возникает при ударе орудием с широкой травмирующей поверхностью. Необходимо указывать глубину вдавления отломка, если она больше ½ ширины диплоэ — необходимо оперативное лечение с элевацией отломка.

Рис.12 Вдавленный перелом с широким плато, входящий в полость черепа более чем на половину толщины диплоэ всей поверхностью вдавления, представленный на аксиальной и фронтальной плоскостях, а так же перелом чешуи в основании затылочной кости у большого затылочного отверстия на SDD, 3D (VRT).

Дырчатый перелом (перфорационный перелом)

Костный дефект, возникающий при ранении острым предметом (нож, отвертка и др.), сопровождается появлением травматических внутримозговых гематом (белая стрелка рис.13),а так же внутримозговая травматическая гематома правой височной доли (жёлтая стрелка на рис.13). Имеется явно заметный дефект в правой височной кости в виде неправильного отверстия от травмирующего предмета на реконструкции в 3D.

Рис.13

Оскольчатый перелом

Следствие тяжелой ЧМТ (падение с большой высоты или ДТП), характеризуется большим числом линий перелома и костных отломков, а так же тяжелыми повреждениями головного мозга, в данном примере САК и пневмоцефалия (рис.14а). На рис.15 показано последствие оскольчатого перелома (линии перелома отмечены стрелками, в лобных долях имеется отложение метгемоглобина по коре — последствие САК (головки стрелок на рис.15) и костные дефекты в височных областях с обеих сторон от костно-резекционной трепанации черепа.

Рис.14

Рис.15

“Лопнутый” перелом

Лопнутый перелом — следствие сдавления, превышающего упругость костей с образованием радиально расходящихся линий перелома (головки стрелок рис.17), а так же возможно образованием эпидуральных гематом (головки стрелок на рис.16 и рис.17), подапоневротических кровоизлияний (стрелки рис.16) и переход перелома на швы с их расхождением (переход на венечный шов слева на VRT на рис.16 и сагиттальный шов на VRT на рис.17).

Рис.16

Рис.17

Перелом по типу «тенисного мяча» или «целлулоидного мячика»

Перелом «тенисного мяча» — характерен для детского возраста, при сохраняющейся мягкости костной ткани и сопровождается равномерной полусферической деформацией со вдавлением.

Травматическое расхождение черепного шва

Расхождение шва происходит при значительной силе удара и часто оказывается продолжением линии перелома, выходящей на шов. Признаки расхождения шва — ступенеобразная деформация в месте шва (головки стрелок рис.18) или его расширение (головки стрелок на рис.19). Расхождение шва может сопровождаться образованием эпидуральных гематом и сочетаться с противоударными контузионными очагами (стрелки рис.18).

Рис.18

Рис.19

Изменения в динамике

На рис. 20а свежий перелом чешуи затылочной кости, стрелка на рис. 20б тот же перелом спустя ½ года. Регрессировала подапоневротическая гематома над переломом, а диплоэ по краям от перелома склерозировано, однако костной консолидации нет. На рис. 20в имеется костный гиперостоз на внутренней поверхности диплоэ под местом перелома (жёлтая стрелка) — это костное сращение, формирующееся спустя годы, чаще наступает у детей, реже у взрослых. Если под местом перелома в головном мозге развиваются глиозные изменения, приводящие к расширению ликворных кист, то кости могут раздвигаться и перелом называется “растущим” (такие же изменения происходят при формировании ликворной полости — кисты и повышения внутричерепного давления).

Рис.20 Фиброзное сращение с отсутствием костной мозолин и костная консолидация на КТ.

Дифференциальный диагноз

Борозда оболочечной (менингиальной) артерии и эмиссарные вены диплоэ

Рис.21

На рис.21 борозда средней оболочечной артерии симулирует перелом, но в отличии от линейного перелома имеет бифуркацию (жёлтая стрелка).

На рис.21 наружную пластинку и толщу диплоэ пронизывает эмиссарная вена, отличающаяся от перелома конусовидным углублением на поверхности и слоем кортикальной кости по краю (белая стрелка). Каналы диплоических вен на рис.21в симметричны и имеют дихотомическое ветвление.

Клиновидно-затылочный синхондроз

Рис.22

На рис.22(стрелки) отмечен каменисто-затылочный синхондроз, который не является переломом и срастается к 15-18 годам.

Черепные швы и метопический шов

Рис.23 Симметричные и тонкие клиновидно-чашуйчатые швы (головки стрелок на рис.23а) могут симулировать перелом основания, но они симметричны и имеют типичную анатомическую локализацию, при этом заметьте перелом затылочной кости и латеральной стенки левой глазницы (стрелки рис.23а). Вариантом строения лобной кости может быть отсутствие слияние ее в процессе формирования и сохранение метопического шва (рис.23б), который следует отличать от перелома (рис.23в)

Рис.24 Эмиссарная вена и перелом затылочной кости (24а). Эмиссарная вена на фронтальном и сагиттальном реформате (24б) и головки стрелок, указывающие на артефакты «ступенек» при реконструкции аксиальных срезов в процессе получения которых пациент двигался.

Сопутствующие изменения и косвенные признаки

Оболочечные кровоизлияния

Рис.25 Эпидуральная гематома инфратенториально в левой затылочной области на КТ и на МРТ(головки стрелок) и линия перелома (жёлтая стрелка на МРТ).

Линейный перелом чешуи затылочной кости слева (стрелка на рис.25) с повреждением диплоического сосуда и образованием эпидуральной гематомы в области левой гемисферы мозжечка (головки стрелок на рис.25).

Ушиб головного мозга (контузионные очаги)

Перелом черепа может сопровождаться ушибами головного мозга. Контузионные очаги III типа в левой лобной доле и на полюсе правой височной доли (головки стрелки рис.26а и стрелки на рис.26в). Линия перелома черепа (головка стрелки рис.26в) расположена напротив ушибов головного мозга по направлению вектора удара (пунктирная стрелка, рис.26б).

Рис.26

Субапоневротическая гематома. Кровоизлияние в ячейки. Пневмоцефалия

Рис.27

Перелом правой височной кости с образованием субдуральной гематомы (стрелка рис.27а) и субапоневротической гематомы в левой височной области (головки стрелки рис.27а). Понижение пневматизации воздухоносных ячеек височной кости за счет ее перелома и кровоизлияния (головка стрелки, рис.27б). Воздух в полости черепа (головка стрелки рис.27в) на участке размножению мозга непосредственно под областью импрессионного перелома черепа с повреждением покровных мягких тканей и твердой мозговой оболочки (проникающее ранение с появлением интракраниального воздуха).

Лечение переломов мозгового черепа

Рис.28 Костное вдавление в теменной кости справа с погружением отломка в полость черепа на 1/2 толщины диплоэ на рекострукции в сагиттальной, фронтальной плоскостях и на VRT.

Рис.29 Следы обширной костно-резекционной трепанации черепа в правой височной области — экстренная краниотомия по поводу удаления эпидуральной гаматомы, вызванной переломом черепа.

Рис.30 Пластика обширного дефекта свода черепа в левой лобно-височной области титановой сеткой на Т1 и Т2 (стрелки).

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Похожие статьи

Источник

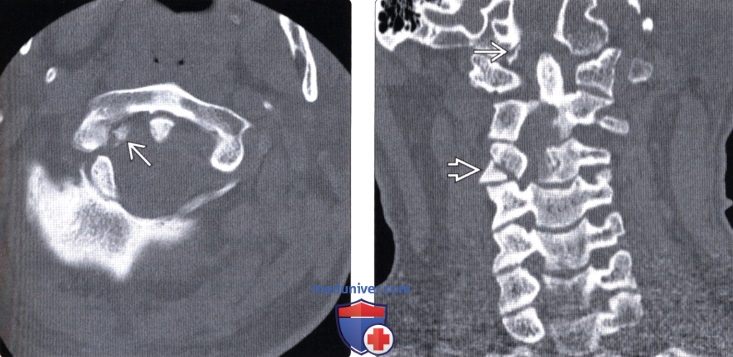

Лучевая диагностика перелома мыщелка затылочной кости

а) Определения:

• Травматические костные изменения мыщелков затылочной кости

б) Визуализация:

1. Общие характеристики перелома мыщелка затылочной кости:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Линия просветления в области мыщелка затылочной кости на КТ ± смещенный костный фрагмент

• Локализация:

о Один или оба мыщелка затылочной кости

• Морфология:

о Линейный, оскольчатый или отрывной типы переломов

• Анатомия мыщелков затылочной кости:

о Ориентированы косо, в горизонтальной плоскости направлены вперед и внутрь

о Наиболее узкой является центральная часть мыщелков, каудальная часть отличается наклоном в направлении снаружи внутрь

о Атланто-затылочные суставы-это чашеобразные сочленения выпуклых суставных поверхностей мыщелков затылочной кости и вогнутых верхних суставных поверхностей атланта:

— Во фронтальной плоскости суставы характеризуются наклоном суставных поверхностей в нижне-медиальном направлении

о В основании каждого мыщелка затылочной кости находится подъязычный канал (передний мыщелковый канал), содержащий в себе подъязычный нерв (12 пара ЧМН)

о Кнаружи от мыщелка и подъязычного канала и кзади от канала сонной артерии располагается яремное отверстие:

— В нервной части этого отверстия располагается 9 ЧМН и нижний каменистый синус

— Сосудистая часть содержит 10 и 11 ЧМН, луковицу яремной вены

о Сустав заключен в фиброзную капсулу, волокна которой вплетаются в заднюю и переднюю атланто-затылочные мембраны

о Крыловидные связки соединяют верхне-наружные поверхности зубовидного отростка с медиальными поверхностями мыщелков:

— Эти связки отличаются значительной прочностью, поэтому зачастую они отрываются с костными фрагментами, нежели чем рвутся на протяжении

— Они стабилизируют боковое сгибание и ротацию головы, ограничивая соответствующие движения черепа относительно атланта

о Текториальная мембрана прикрепляется к телам С2 и СЗ позвонков, зубовидному отростку и переднему краю большого затылочного отверстия:

— Она представляет собой краниальное продолжение ЗПС

— Ограничивает разгибание, сгибание и вертикальное смещение головы

о Клиническая симптоматика переломов мыщелков затылочной кости определяется взаимоотношением их с многочисленными окружающими сосудисто-нервными образованиями:

— Компрессия или тракционное повреждение корешков

— Прямое повреждение ствола мозга или сосудистых образований

2. Рентгенологические данные перелома мыщелка затылочной кости:

• Рентгенография

о Отличается крайне низкой чувствительностью (согласно данным одного из исследований, переломы мыщелков затылочной кости не были обнаружены рентгенологически ни у одного из 51 пациента с этими переломами), что связано со следующими факторами:

— Прямая проекция → мыщелки экранированы затылочной костью и верхней челюстью

— Боковая проекция → мыщелки экранированы сосцевидными отростками

— Рентгенограмма через открытый рот → сложно выполнить у пациентов, находящихся без сознания, интубированных и пациентов в тяжелом состоянии

о Можно косвенно заподозрить при обнаружении отека превертебральных мягких тканей

3. Флюороскопия:

• Флюороскопия в положении сгибания/разгибания позволяет оценить стабильность атланто-затылочного сочленения и выявить признаки нестабильности:

о Исследование следует проводить только после КТ, что позволит исключить случайное смещение фрагментов недиагностированного перелома при сгибании/разгибании

4. КТ перелома мыщелка затылочной кости:

• Костная КТ:

о Прямая визуализация переломов мыщелков затылочной кости о ± сочетанные переломы основания черепа, атланта и/или осевого позвонка

о ± атланто-затылочный подвывих

• КТ-ангиография:

о Оценка состояния сосудов вертебробазилярного бассейна

5. МРТ:

• STIR:

о Подвывих в атланто-затылочном сочленении, повреждение крыловидных связок, выпот в полости сустава

о Отек костного мозга:

— В острейший период может быть выражен минимально

о Отек превертебральных тканей или выйной связки

о ± отек и кровоизлияния в спинном мозге

о ± экстрадуральные, субдуральные кровоизлияния в области большого затылочного отверстия

• МР-ангиография:

о Оценка состояния сосудов вертебробазилярного бассейна

6. Ангиография:

• Прямая контрастная ангиография используется в тех случаях, когда КТ/МР-ангиография не позволяют исключить повреждение позвоночной артерии

7. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Мультидетекторная бесконтрастная костная КТ о МРТ для оценки состояния мягких тканей

• Протокол исследования:

о Тонкосрезовые (< 1 мм) аксиальные КТ-изображения в костном режиме с последующей реконструкцией:

— Очень информативны в диагностическом плане сагиттальные и фронтальные КТ-реконструкции

о Протокол МРТ: обязательны сагиттальные и фронтальные МР-сканы в режиме STIR

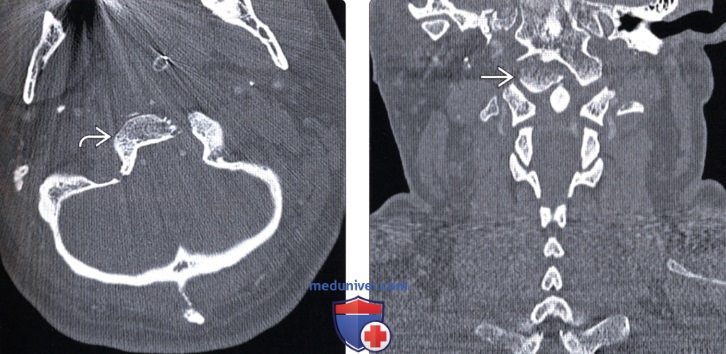

(Слева) КТ, аксиальный срез: отрывной перелом нижнего края правого мыщелка затылочной кости, фрагмент смещен медиально.

(Справа) На фронтальном КТ-срезе у этого же пациента также определяется небольшой отрывной перелом нижнего края правого мыщелка затылочной кости. Также здесь виден косой перелом правой боковой массы С3.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Добавочные центры оссификации:

• Располагаются кпереди от мыщелков затылочной кости

• Имеют хорошо выраженные кортикальный слой

2. Патологические изменения костного мозга:

• Инфекционное поражение: остеомиелит

• Опухолевое поражение:

о Метастатические очаги

о Первичные опухоли

• Воспалительные изменения: ревматоидный артрит

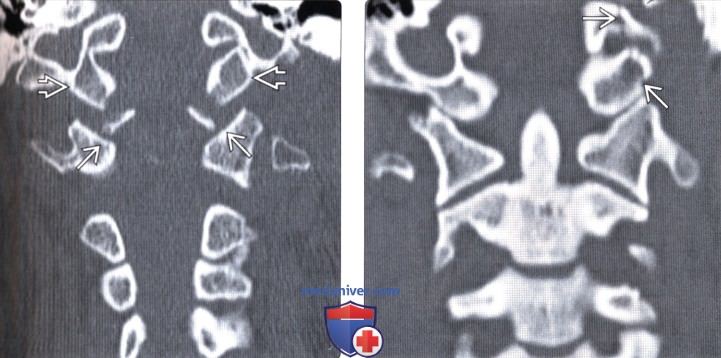

(Слева) КТ, аксиальный срез: отрыв правого мыщелка затылочной кости, фрагмент которого ротирован и смещен вниз и медиально, располагаясь над зубовидным отростком.

(Справа) На фронтальном КТ-срезе у этого же пациента определяется отрыв правого мыщелка затылочной кости, который смещен вниз и медиально и располагается над верхушкой зубовидного отростка.

г) Патология:

1. Общие характеристики перелома мыщелка затылочной кости:

• Этиология:

о Высокоэнергетическая закрытая травма, наиболее часто в результате ДТП

о Травмы КВС часто возникают при срабатывании подушек безопасности автомобиля

• Сочетанные травмы:

о Внутричерепные кровоизлияния, ушибы головного мозга

о Переломы шейного отдела позвоночника (обычно С1 и С2)

о Травмы груди, органов брюшной полости и конечностей

2. Стадирование, степени и классификация перелома мыщелка затылочной кости:

• Классификация Anderson и Montesano (1988):

о Тип I: оскольчатый перелом:

— Возникает вследствие действия аксиальной нагрузки с ипсилатеральным сгибательным компонентом; вдавленный характер перелома:

Оскольчатый перелом мыщелка затылочной кости без смещения фрагментов

— Встречается наиболее редко

о Тип II: является продолжением перелома основания черепа, обычно возникает вследствие прямого удара:

— Интактные крыловидные связки и текториальная мембрана сохраняют стабильность КВС

о Тип III: отрывной перелом фрагмента мыщелка:

— Отрыв нижне-медиального края мыщелка затылочной кости, обычно в результате форсированного сгибания и ротации в противоположную сторону

— Иногда можно увидеть медиальное смещение фрагмента, частичный или полный разрыв текториальной мембраны или противоположной крыловидной связки.

— Может иметь место повреждение нижней части ската

— Встречается наиболее часто (75%)

• Классификация Tulli (1997):

о Тип 1 (наиболее распространенный): перелом без смещения, стабильный

о Тип 2А: перелом со смещением и сохранением целостности связок, стабильный

о Тип 2В: перелом со смещением при наличии любого одного или более рентгенологического критерия нестабильности:

— Аксиальная ротация атланто-затылочного комплекса в ту или иную сторону >8°

— Смещение атланто-затылочного комплекса > 1 мм

— Смещение С1 относительно С2 > 7 мм

— Аксиальная ротация С1 относительно С2 в ту или иную сторону > 45°

— Смещение комплекса С1-С2 >4 мм

— Расстояние между задней поверхностью тела С2 и задней дугой С1 < 13 мм

— Разрыв поперечной связки с МР-признаками ее несостоятельности

• Классификация Hanson (2001):

о Основой является классификация Anderson и Montesano

о III тип перелома дополнительно подразделяется на стабильный и нестабильный

(Слева) КТ фронтальный срез (костный режим): симметричные двусторонние отрывные переломы мыщелков затылочной кости, при этом фрагменты мыщелков располагаются ниже и позади основной части мыщелков. Здесь же отмечается расширение суставной щели атланто-затылочных суставов, что свидетельствует о наличии атланто-затылочной дислокации.

(Справа) На фронтальном КТ-срезе показана часть оскольчатого перелома затылочной кости в той зоне, где он распространяется на край левого мыщелка затылочной кости и подъязычный канал.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина перелома мыщелка затылочной кости:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Имеющаяся у пациента клиника обычно определяется в первую очередь тяжестью травмы головы

о Клиника поражения черепных нервов (ЧМН) (до 30%):

— Один или более ЧМН (9-12 пара, наиболее часто — 12 пара)

— В 40% случаев неврологический дефицит со стороны ЧМН манифестирует через несколько дней или месяцев после травмы, что возможно связано с миграцией костных фрагментов или формированием костной мозоли

— Синдром Колле-Сикара = тотальный неврологический дефицит со стороны 9-12 пар ЧМН

о Боль в подзатылочной области, ограничение движений головы

• Другие симптомы/признаки:

о Дисфагия вследствие заглоточной гематомы

о Спастическая кривошея на фоне сопутствующего атланто-аксиального ротационного подвывиха

о Геми- или тетрапарез

о Ишемия головного мозга в вертебробазилярном бассейне

• Внешний вид пациента:

о Каких-либо специфических признаков, позволяющих заподозрить у пациента перелом мыщелка затылочной кости, нет

о У большинства пациента отмечается легкое/умеренное угнетение сознания (ШКГ), связанное с черепно-мозговой травмой

2. Демография:

• Пол:

о М:Ж = 3:1

• Эпидемиология:

о Частота переломов мыщелков затылочной кости у пациентов с высокоэнергетической травмой может достигать 19%:

— Истинные цифры, касающиеся частоты этих травмы, до сих пор неизвестны

о В настоящее время наблюдается увеличение частоты публикаций, посвященных этой проблеме, что скорее всего связано с повсеместным распространением КТ и МРТ

3. Течение заболевания и прогноз:

• Функциональные исходы после одностороннего повреждения ЧМН обычно благоприятные

• Основным фактором, определяющим исходы лечения, является травма головы

• Несмотря на хорошую консолидацию перелома, особенно при III типе переломов, у пациентов может сохраняться ограничение и болезненность движений в КВС:

о У детей обычно наступает хорошая консолидация перелома с восстановлением полного объема безболезненных движений в КВС

4. Лечение перелома мыщелка затылочной кости:

• Согласно классификации Anderson и Montesano:

о Типы I и II считаются стабильными (текториальная мембрана и противоположная крыловидная связка интактны):

— Лечение консервативное → жесткий или полужесткий воротник

о Тип III при сопутствующем повреждении связок является потенциально нестабильным повреждением:

— Оценка стабильности повреждения → сгибание/разгибание

— Иммобилизация жестким воротником, гало-аппаратом или хирургическая стабилизация

• Согласно классификации Tulli:

о Тип 1: специального лечения не требуется

о Тип 2А: может быть показана иммобилизация жестким воротником

о Тип 2В: хирургическая стабилизация или иммобилизация гало-аппаратом

• Необходимость хирургического лечения остается спорным вопросом:

о Возможные показания → необходимость декомпрессии сосудисто-нервных образований и/или стабилизации о В качестве метода хирургической стабилизации обычно выбирается задний спондилодез (окципитоатланто-аксиальный спондилодез)

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• У пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, переломы мыщелков затылочной кости легко могут быть пропущены

ж) Список использованной литературы:

1. Theodore N et al: Occipital condyle fractures. Neurosurgery. 72 Suppl 2:106-13, 2013

2. Maddox JJ et al: Non-operative Treatment of Occipital Condyle Fractures: An Outcomes Review of 32 Fractures. Spine (Phila Pa 1976). Epub ahead of print, 2012

3. Malham GM et al: Occipital condyle fractures: incidence and clinical follow-up at a level 1 trauma centre. Emerg Radiol. 16(4):291-7, 2009

4. Maserati MB et al: Occipital condyle fractures: clinical decision rule and surgical management. J Neurosurg Spine. 11 (4):388-95, 2009

5. Momjian S et al: Occipital condyle fractures in children. Case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg. 38(5):265-70, 2003

— Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ при переломе первого шейного позвонка (С1) Джефферсона»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 29.7.2019

Источник