Квалифицированная медицинская помощь при переломах

Перелом руки – один из наиболее частых видов переломов, встречающихся в быту. Очень важно уметь оказывать первую помощь. Самым важным является вовремя иммобилизовать руку, иначе закрытый перелом может превратиться в открытый. Для иммобилизации к руке необходимо приложить шину и зафиксировать. В качестве шины можно использовать подручные материалы: доску, фанеру, толстую ветку и тд. Существуют несколько разновидностей шин, подбирать которые необходимо в зависимости от вида перелома.

Лестничная шина Крамера изготавливается из проволоки. Ее необходимо накладывать поверх одежды. Шину моделируют по здоровой руке, а затем накладывают на поврежденную конечность. Важно, чтоб шина охватывала два сустава.

Пневматические шины представляют собой герметичные камеры, внутрь которых помещается конечность. Различают три основных типа пневматических шин – для кисти и предплечья, для стопы и голени и для бедра. Этот тип шин прост в применении и наиболее часто используется не только сотрудниками «скорой помощи», но и службами МЧС, медицины катастроф, в спортивной медицине. Эти виды шин можно использовать не только при переломе, но и при ушибах, кровоизлияниях, повреждениях суставов.

При сильной боли можно принять анальгезирующий препарат – анальгин, кеторол, ибупрофен. Руку с шиной подвесить в согнутом в локте положении. При развитии болевого шока – то есть реакции организма на боль, при которой страдает нервная и сердечно-сосудистая система, важно принять незамедлительные меры. В противном случае, такое состояние может привести к смерти. Важно оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи. О развитии болевого шока у пострадавшего свидетельствуют спутанность сознания, заторможенность, бледность, понижение температуры тела, снижение тонуса мышц, больной не понимает, что с ним происходит. На следующей стадии снижается артериальное давление до 90-100 мм рт.ст, учащенный пульс до 120 уд. в мин., холодный пот.

Пострадавшего с симптомами болевого шока необходимо согреть с помощью грелок, одеял, отпоить горячим чаем. При рвоте или ранениях брюшной полости пить запрещено.

Транспортировать пострадавшего можно только после устранения симптомов шока.

При открытом переломе руки в первую очередь необходимо остановить кровотечение. Для этого необходимо наложить жгут на область выше раны. Жгут представляет из себя прочную резиновую полоску. Жгут накладывают на 30-40 минут, в зависимости от состояния человека, времени года. Более длительное наложение может быть чревато некрозом, ведь конечность по сути отключают от кровотока, что может быть чревато развитием кислородного голодания. Что делать если под рукой не оказалось жгута? Можно наложить импровизированное средство, например, кусок ткани, ленты, веревки, собственный ремень и др.

Существуют две разновидности жгутов – ленточные и воронкообразные. Ленточный жгут – это небольшой отрезок ленты из резины. На нем могут быть нанесены отверстия для кнопок, или кнопки, которые позволяют его застегнуть.

Воронковые жгуты обычно используются в экстремальных условиях. Они представляют собой широкую синтетическую ленту, застегивающуюся с помощью липучки, которая обеспечивает надежную фиксацию. Часто такие жгуты снабжены медицинским маячком, который отслеживает время наложения.

Рану обработать антисептиком для того, чтобы предупредить попадание инфекции. После остановки кровотечения и обработки раны руку необходимо зафиксировать.

Источник

При оказании первой врачебной помощи проводят

следующие

мероприятия. Раненым с признаками шока

осуществляют

переливание кровезаменителей, проверяют

обоснованность

и правильность наложения жгута, обезболивают область перелома, в том числе проводниковыми или футлярными новокаиновыми блокадами, отсекают полностью

разрушенную

и висящую на кожном лоскуте конечность, инфильтрируют ткани вокруг раны раствором антибиотиков (до 1 суточной дозы в 240 мл 0,25% раствора новокаина), вводят внутримышечно наркотические анальгетики, контролируют, исправляют или заменяют повязки и транспортные шины; во всех случаях подкожно вводят столбнячный анатоксин.

Квалифицированная медицинская помощь включает:

1) Неотложные мероприятия:

- окончательная остановка наружного кровотечения любой локализации;

- комплексная терапия шока, острой кровопотери, травматического токсикоза;

- ампутации при отрывах и разрушениях конечностей;

- операции по поводу анаэробной инфекции.

2) Срочные мероприятия:

- ампутации при ишемическом некрозе конечности вследствие ранения магистральных сосудов;

- первичная хирургическая обработка обширных ран конечностей со значительным разрушением мягких тканей (в том числе при огнестрельных переломах длинных трубчатых костей и ранениях крупных суставов), а также ран, зараженных отравляющими веществами;

- первичная хирургическая обработка ран в проекции магистральных сосудов, сопровождающихся нарастанием гематом и нарушением периферического кровообращения;

- лечебно-транспортная иммобилизация переломов длинных трубчатых костей и таза аппаратами внешней фиксации при тяжелой сочетанной боевой травме.

3) Отсроченные мероприятия:

- первичная хирургическая обработка ран (за исключением подлежащих неотложному и срочному оперативному лечению).

Первичная хирургическая обработка не показана при наличии множественных точечных и более крупных ран (не содержащих крупных инородных тел), которые не сопровождаются нарастанием гематомы и нарушением периферического кровообращения, при неосложненных поперечных, зачастую оскольчатых, огнестрельных переломах костей без смещения отломков с небольшими ранами мягких тканей, а также при сквозных ранах крупных суставов без повреждения сочленяющихся костей.

Техника первичной хирургической обработки ран

конечностей

включает: широкое рассечение раны, в основном, выходного отверстия, с экономным иссечением краев поврежденной кожи; декомпрессивную фасциотомию основных

костно-фасциальных

футляров на всем протяжении поврежденного сегмента через рану и подкожно, при необходимости — и проксимального сегмента; ревизию раневого канала и всех раневых карманов с удалением

сгустков

крови, инородных включений (ранящие снаряды и их фрагменты, обрывки обмундирования, почвы и др.), мелких костных осколков, не связанных с мягкими тканями; иссечение разрушенных и лишенных кровоснабжения тканей (в основном,

подкожно-жировой

клетчатки и мышц) с учетом топографии

сосудисто-нервных

образований; многократное орошение операционной раны по ходу операции физиологическим раствором, 3% раствором перекиси водорода и антисептическими растворами с аспирацией промывной жидкости; сохранение всех крупных костных осколков, а также мелких, связанных с надкостницей и мягкими тканями; восстановление магистрального кровотока при ранениях крупных артерий путем временного их протезирования; полноценное дренирование раны путем выполнения контрапертурных разрезов по заднебоковой поверхности сегмента, с введением дренажных трубок

диаметром

не менее 10 мм для создания естественного стока раневого содержимого; тщательный гемостаз,

паравульнарную

инфильтрацию и парентеральное введение антибиотиков широкого спектра действия; рыхлую тампонаду раны салфетками, смоченными антисептическими жидкостями и сорбентами с осмотическим действием; адекватную уровню повреждения (перелома) иммобилизацию поврежденного сегмента конечности лонгетными гипсовыми или циркулярными гипсовыми повязками, рассеченными вдоль, при отсутствии такой возможности — транспортными шинами, укрепленными гипсовыми кольцами.

Очередность и объем оказания хирургической помощи при сочетанных ранениях определяют по ведущему синдрому. Первичный шов ран на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи выполнять запрещается.

Оперативные вмешательства при отрывах и разрушениях конечностей проводят после выведения раненых из шока и остановки кровотечения; при сопутствующих ранениях магистральных сосудов другой локализации — после перевязки их или временного протезирования.

Ампутацию целесообразно проводить при наложенном жгуте с выкраиванием

кожно-фасциальных

лоскутов в зависимости от конфигурации раны, как можно ближе к ране, но, вместе с тем, в пределах жизнеспособных тканей. Мышцы пересекают, отступя 1,5–2,0 см от основания кож

но-фасциальных

лоскутов, на бедре — у основания

образовавшегося

мышечного конуса. Перепиливание кости производят листовой или проволочной пилой

транспериостальным

методом, костный мозг не вдавливают, на предплечье обе кости перепиливают на одном уровне, на голени долотом или пилой производят краевую резекцию гребня большеберцовой кости, малоберцовую кость усекают на 1,5–2 см проксимальнее большеберцовой. Магистральные сосуды перевязывают раздельно одной или двумя нитями. Нерв осторожно выделяют и после эндоневрального введения 1% раствора новокаина пересекают лезвием бритвы как можно проксимальнее. После снятия жгута лигируют мелкие сосуды. Рану культи тщательно орошают 3% раствором перекиси водорода и антисептическими жидкостями, поверхность мышц и опил кости укрывают двухслойными плоскими марлевыми тампонами, содержащими присыпку

И. Д. Житнюка

или водорастворимые мази. С целью предотвращения ретракции кожных лоскутов края их сближают

двумя-тремя

провизорными швами. Обеспечивают иммобилизацию конечности в функционально выгодном положении усеченного сегмента лонгетными

гипсовыми

повязками.

Через 3–4 дня при положительной динамике раневого процесса, отсутствии участков некроза тканей рану культи закрывают отсроченными первичными швами с оставлением дренажей.

Костно-пластические

ампутации на данном этапе не выполняют.

Квалифицированная помощь при ранениях кисти и стопы заключается в остановке наружного кровотечения, сохранении важных анатомических образований, проведении декомпрессии кисти путем пересечения карпальной связки, туалете раневой поверхности и иммобилизации сегмента.

Первичная хирургическая обработка огнестрельных (взрывных) повреждений стопы включает рассечение тканей, по возможности, полное иссечение нежизнеспособных тканей, пассивное дренирование ран, декомпрессию стопы путем пересечения поперечного сухожильного растяжения на передней поверхности голеностопного сустава,

иммобилизацию

сегмента.

При усилении данного этапа эвакуации травматологической группой выполняются следующие мероприятия ранней специализированной помощи:

- сосудистый ручной или аппаратный шов;

- остеосинтез аппаратами внешней фиксации при тяжелой сочетанной травме конечностей и таза;

- внешний остеосинтез аппаратами изолированных и множественных огнестрельных переломов длинных костей и стопы (по показаниям, в зависимости от медико-тактической обстановки);

- сберегательная первичная хирургическая обработка огнестрельных и взрывных ранений кисти с выполнением реконструктивных и пластических операций.

Специализированная медицинская помощь. Первичная хирургическая обработка на данном этапе может быть дополнена, по показаниям, адаптационной резекцией острых концов центральных отломков, лишенных надкостницы, и завершена первичным швом раны с активным дренированием.

При общем удовлетворительном (компенсированном) состоянии раненого и правильном положении костных отломков обездвиживание конечности осуществляют гипсовой

лонгетно-циркулярной

повязкой, рассеченной по длине. Этот метод применяется у 65–70% раненых.

Внеочаговый остеосинтез (чрескостный спицевой и

стержневой

) находит применение при лечении 20–25% раненых. Показаниями к его применению являются: огнестрельные

переломы

с первичными дефектами костной ткани, многооскольчатые и раздробленные переломы, внутрисуставные оскольчатые переломы, переломы костей, осложненные дефектами мягких тканей, обширными ранами и ожогами поврежденного сегмента, а также огнестрельным остеомиелитом и гнойными артритами.

При применении аппаратов внешней фиксации следует строго соблюдать определенные положения: операции остеосинтеза проводить только при неосложненном течении раневого процесса, на фоне общего удовлетворительного состояния раненого; применять отсроченный

внеочаговый

остеосинтез при огнестрельных переломах костей предплечья и плеча — через 3–5 дней, костей голени — через 5–7 дней, бедренной кости — через 2–3 недели; репозицию отломков бедренной кости необходимо производить на ортопедическом столе или с помощью аппарата для

репозиции

костей нижних конечностей и наложения гипсовых повязок (

РГ-1

,

РГУ-1

), костей голени и предплечья — с помощью малогабаритных репозиционных устройств; при наличии дефекта кости, не превышающего 3–5 см, возможна одномоментная адаптация отломков с компрессией торцевых поверхностей и остеотомией большего по длине отломка с целью ликвидации укорочения; дефекты более 5 см целесообразно замещать методом несвободной

костной

пластики с выполнением сегментарных поперечных остеотомии. Применение такого метода лечения не приводит к резкому нарушению регионарного кровообращения и развитию стойких контрактур; применение

компрессионно-дистракционных

аппаратов должно обеспечить жесткую фиксацию костных отломков; спицы необходимо проводить дрелью с малым числом оборотов с учетом

топографиисосудисто-нервных

образований вне зоны поврежденных тканей и гнойных очагов.

Раненым с переломами костей таза, бедренной и плечевой костей целесообразно применять

спицестержневую

и стержневую внешнюю фиксацию костных отломков, при переломах других локализаций — аппараты

Г. А. Илизарова

.

Скелетное вытяжение применяется как временный метод обездвиживания отломков при наличии множественных переломов костей и тяжелом общем состоянии раненого. После улучшения общего состояния его заменяют гипсовой повязкой или аппаратами внешней фиксации.

Показания к выполнению внутреннего остеосинтеза должны быть строго ограничены. Интрамедуллярпый или накостный остеосинтез может быть применен лишь у 5–10% пострадавших на фоне удовлетворительного общего состояния раненого и после неосложненного заживления раны.

Выбор металлического фиксатора определяется характером перелома кости: при диафизарных переломах бедренной кости допустимо применение интрамедуллярного остеосинтеза гвоздями из набора «Остеосинтез», при таких же переломах костей предплечья и плечевой кости — применяются пластинки, в том числе с использованием, показаниям, адаптационной резекции центральных отломков.

Следует избегать применения внутреннего остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными переломами костей голени.

При огнестрельных ранениях крупных суставов с незначительным повреждением мягких тканей, без повреждения или с ограниченным повреждением сочленяющихся костей, производят пункцию сустава, при обширных повреждениях костей — артротомию. При разрушениях мягких тканей суставов, без повреждения или с ограниченным повреждением суставных поверхностей, выполняют артротомию. При огнестрельном разрушении суставных поверхностей производят артротомию и резекцию сустава. Конечности обездвиживают гипсовыми повязками (

тазобедренной

, торакобрахиальной) или

шарнирно-дистракционными

аппаратами чрескостной фиксации.

Специализированную помощь раненным в кисть оказывает травматолог, прошедший специализацию по

хирургии

кисти и владеющий техникой

реконструктивно-восстановительных

операций.

Восстановительные операции на стопе возможны после заживления ран, а также после отграничения гнойного процесса. Ведущая роль в восстановлении свода стопы и удержании отломков костей принадлежит аппаратам внешней фиксации.

Инфекционные осложнения на этапе оказания специализированной медицинской помощи развиваются у 35% раненных в конечности, что требует проведения вторичных хирургических обработок и секвестрэктомии.

В период развития нагноения (раневой инфекции) хирургическая тактика должна быть активной, направленной на отграничение инфекционного очага. Проводят широкое вскрытие и полноценное дренирование гнойных очагов, активно используют физические методы их санации и прочное обездвиживание конечности (окончатые и мостовидные гипсовые повязки, скелетное вытяжение). Различного рода восстановительные операции в этот период не применяют.

После стихания острых явлений и стабилизации общего состояния раненых проводят некр- и секвестрэктомии, в показанных случаях — с резекцией концов отломков или суставных поверхностей, повторные хирургические обработки, ампутации по вторичным показаниям и реампутации.

После очищения

гнойно-некротических

ран используют различные методы их закрытия путем наложения вторичных швов, пластики местными тканями и других видов пластики, выполняют различные

реконструктивно-восстановительные

операции,

в т. ч.

с применением микрохирургической техники и чрескостного остеосинтеза.

Указания по

военно-полевой

хирургии

Опубликовал Константин Моканов

Источник

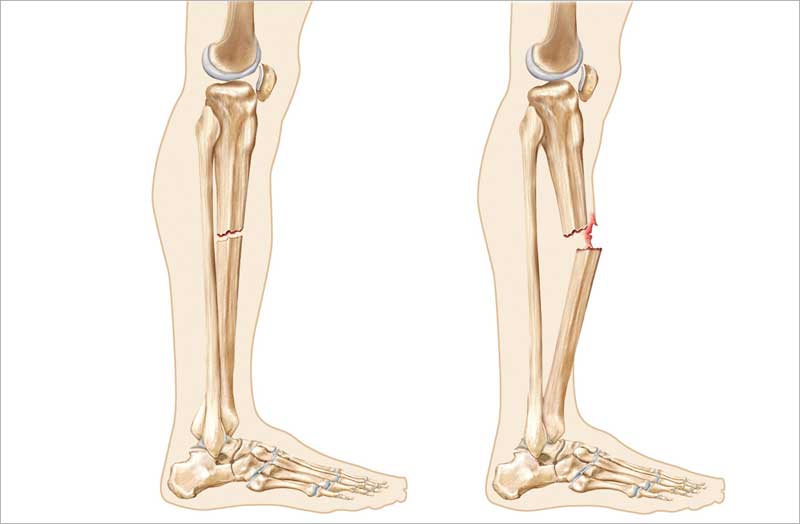

Перелом – повреждение кости с нарушением ее целостности. Травматические переломы разделяют на открытые (есть повреждения кожи в зоне перелома) и закрытые (кожный покров не нарушен).

При открытом переломе травма не вызывает сомнений. Закрытый перелом не так очевиден, особенно, если он неполный, когда нарушается часть поперечника кости, чаще в виде трещины.

Для всех переломов характерны:

- резкая боль при любых движениях и нагрузках;

- изменение положения и формы конечности, ее укорочение;

- нарушение функций конечности (невозможность привычных действий или ненормальная подвижность);

- отечность и кровоподтек в зоне перелома.

Оказание первой помощи при переломах конечностей во многом определяет исход травмы: быстроту заживления, предупреждение ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок) и преследует три цели:

- создание неподвижности костей в области перелома (что предупреждает смещение отломков и повреждение их краями сосудов, нервов и мышц);

- профилактику шока;

- быструю доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при закрытом переломе

Если есть возможность вызвать скорую помощь, то сделайте это. После чего обеспечьте неподвижность поврежденной конечности, например, положите ее на подушку и обеспечьте покой. На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное. Самому пострадавшему можно дать выпить горячий чай или обезболивающее средство.

Если транспортировать пострадавшего вам придется самостоятельно, то предварительно необходимо наложить шину из любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья, зонты).

Любые два твердых предмета прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго (чтобы не нарушать кровообращение) фиксируются бинтом или другими подходящими подручными материалами (кушак, ремень, лента, веревка).

Фиксировать надо два сустава — выше и ниже места перелома. Например, при переломе голени фиксируются голеностопный и коленный суставы, а при переломе бедра – все суставы ноги.

Если под рукой совсем ничего не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой (руку — к туловищу, ногу – ко второй ноге).

Транспортировка пострадавшего с переломом ноги осуществляется в положении лежа, травмируемую конечность желательно приподнять.

Первая помощь при открытом переломе

Открытый перелом опаснее закрытого, так как есть возможность инфицирования отломков.

Если есть кровотечение, его надо остановить. Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут, не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.

Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.

Теперь следует наложить шину, так же как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины!

Источник