Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

При переломах без смещения определяется местная болезненность, усиливающаяся при осевой нагрузке и ротации плеча, функция плечевого сустава возможна, но ограничена. При пассивном отведении и ротации плеча головка следует за диафизом. При переломах со смещением отломков основными признаками являются резкая боль, в области плечевого сустава имеются припухлость и кровоизлияние, нарушение функции плечевого сустава, патологическая подвижность на уровне перелома, укорочение и нарушение оси плеча. Характер перелома и степень смещения отломков уточняют при помощи рентгенограммы. Необходимо помнить о том, что перелом хирургической шейки плеча может осложниться повреждением сосудисто-нервного пучка как в момент травмы, так и при неумелой репозиции.

ДИАГНОСТИКА

Для выбора тактики лечения повреждения и прогноза этого лечения врачом проводится комплексная оценка повреждения и комплексная оценка пациента.

Комплексная оценка повреждения включает в себя:

— механизм получения травмы (низко- или высокоэнергетическая травма);

— характер травмы (исключение политравмы);

— оценка мягких тканей вокруг перелома;

— анализ повреждений сосудисто-нервных структур;

— выделение доминантного (наиболее тяжелого) перелома (повреждения);

— рентген-обследование поврежденного сегмента (-ов);

— определение уровня перелома;

— определение типа перелома

— оценка качества костной ткани (имеется ли остеопороз);

Оценка пациента включает в себя:

— возраст пациента;

— социальный статус;

— наличие сопутствующей патологии;

— предшествовавшие травмы и их исходы;

— профессия до травмы и/или функциональные требования к конечности;

— согласие больного на операцию;

— готовность к сотрудничеству (выполнение рекомендаций и следование предписанному режиму);

Повреждение сосудисто-нервных структур

Переломы проксимального отдела плеча, особенно переломовывихи, могут осложняться травмой подмышечного нерва, подмышечной артерии, шейно-плечевого сплетения, что еще более усложняет лечение и предполагает возникновение осложнений в отдаленных результатах. Сосудисто-нервные структуры повреждаются в результате действия высокоэнергетического механизма травмы. Повреждение плечевого сплетения является редким осложнением перелома проксимального отдела плечевой кости. До 50-60% больных с травматическими повреждениями плечевого сплетения имеют сопутствующее поражение прилежащих сосудов, что необходимо учитывать при выявлении того или иного осложнения.

Диагностика повреждения подмышечного нерва:

— паралич дельтовидной мышцы – невозможность отвести руку;

— потеря кожной и болевой чувствительности в области наружной поверхности плеча;

Диагностика повреждений подмышечной артерии:

— снижение кожной температуры;

— побледнение кожных покровов;

— плотный отек плеча и предплечья;

— ослабление пульса на артериях предплечья;

— обширные подкожные гематомы в над- и подключичных областях.

Клиника брахиоплексопатий зависит от локализации уровня повреждения плечевого сплетения. Дифференциальную диагностику следует проводить с изолированным нарушением подкрыльцового нерва. Симптомы повреждения предплечья включают нарушения иннервации преплечья, нарушение локтевого сгибательного и разгибательного рефлексов, нарушение функций кисти.

Рентгенологическое обследование

Для правильной оценки типа перелома и, следовательно, для выбора тактики лечения в случае травмы проксимального отдела плеча, необходимо выполнить рентген-снимки минимум в 2-х взаимоперпендикулярных проекциях. В некоторых случаях, при диагностике повреждений суставной впадины лопатки или для диагностики перелома малого бугорка плечевой кости, требуется аксиальная (подмышечная) проекция. Следует отметить, что т.н. задний вывих головки плеча очень часто сочетается с импрессионным (вдавленным) переломом заднего края суставной впадины лопатки и, в данном случае, наиболее информативной будет именно аксиальная проекция.

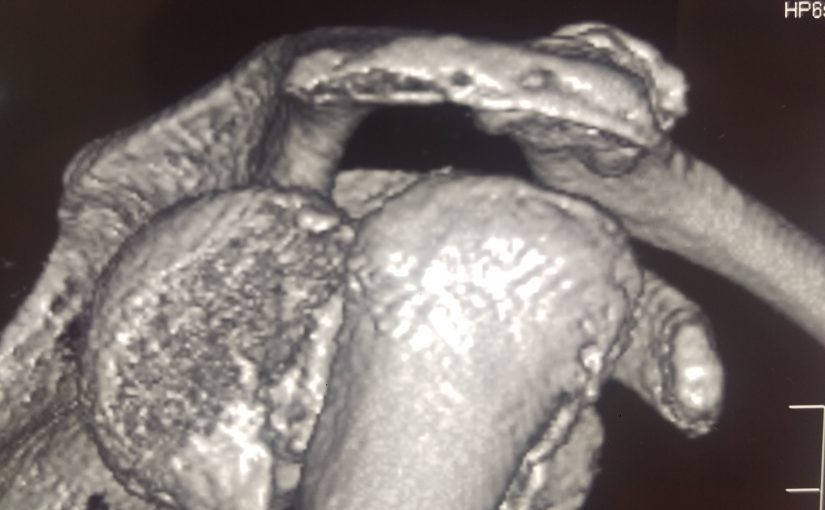

Кроме рентген-исследования, для диагностики повреждений проксимального отдела плеча используется КТ-исследование. Данное исследование позволяет определить вдавленные (сминающие) переломы хряща плечевой кости или отрывные переломы края суставной впадины лопатки. КТ-исследование уточняет картину перелома бугристости.

Необходимо учитывать, что результаты КТ-исследования являются наиболее полными и достоверными для диагностики внутрисуставных переломов!!!

Для уточнения диагноза повреждения мягкотканных структур проксимального отдела плеча – повреждение ротационной манжеты, повреждение капсулы плечевого сустава, повреждение Банкарта*, повреждение Хилл-Сакса*, повреждение SLAP*, используется МРТ-исследование.

— Повреждение Банкарта (Bankart) обозначает отрыв капсулы и суставной губы от суставной впадины плеча.

— Повреждение Хилл-Сакса (Hill-Sachs) – костное повреждение задненаружной части головки плеча при ударе о край суставной впадины после вывиха.

— Повреждение СЛАП (SLAP – Superior Labrium Anterior-Posterior lesion) – места повреждения суставной впадины плеча. Относится к отрыву инсерции длинной головки бицепса, который прикрепляется в верхней части суставной губы и при отрыве тянет ее с собой, при этом отрывая спереди и сзади от инсерции.

Источник

Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 4-5% всех переломов и являются наиболее частым повреждением плечевого пояса. По мнению Nordqvist и Petersson, на долю переломов проксимального отдела плеча приходиться около 53% от всех значительных повреждений плечевого пояса.

Переломы большого и малого бугорков могут встречаться как изолировано, так и в составе оскольчатых повреждений проксимального отдела плечевой кости. Большинство авторов считают, что смещение большого бугорка в задневерхнем направлении на 5 мм может привести к клинически выраженному импиджменту. При переломах без смещения или при минимальном смещении (менее 5 мм) основным методом является консервативное лечение.

Клиническое обследование

Клиническое течение переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от их характера. Большинство этих переломов возникают у пожилых пациентов в результате травмы, низкоэнергетического повреждения при падении, но встречаются и изолированные переломы большого и малого бугорков у более молодых пациентов. Переломы бугорков обычно встречаются у мужчин между вторым и пятым десятилетиями жизни, у подростков с открытой зоной роста плечевой кости.

Характер перелома определяется механизмом повреждения. Определено, что более 50% переломов большого бугорка случаются на фоне переднего вывиха плеча. Эксцентрическая нагрузка на бугорки, возникающая в результате падения на вытянутую руку, является причиной авульсионных переломов и может способствовать последующему смещению. Переломы малого бугорка – редкие повреждения, встречаемые у молодых людей. Рука обычно находиться в положении отведения и наружной ротации. Сильное напряжение подлопаточной мышцы приводит к отрыву бугорка.

Другой механизм перелома малого бугорка – задний вывих плеча.

Клинический осмотр

При переломах проксимального отдела плечевой кости часто имеется выраженный отёк. Вниз по руке, на грудную клетку и в подмышечную впадину распространяются экхимозы. Обязательным является поиск сопутствующих повреждений.

По данным электромиографии 67% всех пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости имеют признаки неврологических нарушений. Чаще повреждается подмышечный (58%) и надлопаточный (48%) нервы.

Симптомы при изолированном переломе малого бугорка: боль, возникающая при пассивной наружной ротации, при внутренней ротации с сопротивлением и болезненность при пальпации в данной области. Состоятельность сухожильно-мышечного комплекса можно оценить с помощью тестов отрыва и прижатия к животу (поскольку сухожилие подлопаточной мышцы прикрепляется к костной структуре, имеющей повреждение).

Визуализация

Лучевая диагностика является обязательной при переломах проксимального отдела плечевой кости. Первичная рентгенография выполняется по Neer: в переднезадней, лопаточной «Y» и аксиллярной проекциях. Оценка линии перелома и смещения фрагментов может представлять сложность, вследствие особенностей анатомии проксимального отдела плечевого сустава.

При неэффективности рентгенограмм, эффективной может быть КТс трёхмерной реконструкцией. При переломах большого бугорка наиболее точное измерение величины смещения возможно по рентгенограммам, полученным в передне-задней проекции в положении наружной ротации и с 15° каудальным наклоном. Большие смещенные фрагменты большого бугорка – передне-задняя проекция, меньшие – аксиллярная проекция.

С помощью МРТвыявляют скрытые переломы бугорков без смещения. Zanetti отметил, что у пациентов с подозрением на повреждение вращательной манжеты уровень скрытых переломов равен 38%.

Классификация

Neer предложил четырёх фрагментарную классификацию переломов проксимального отдела плечевой кости, которая получила распространение по причине свой простоты.

Плюсы:

- Концептуальное представление о характере перелома, выделяется несколько его типов.

Минусы:

- Плохая согласованность заключений различных исследователей

- Воспроизводимость одного исследователя

Лечение перелома плечевой кости

Консервативное:

На конечный результат могут оказывать влияние наличие сопутствующих повреждений, соблюдение режима реабилитации и функциональный статус.

Хорошие и отличные результаты были отмечены при переломах большого бугорка без или с незначительным смещением. Пациенты с переломами малого бугорка без значительного смещения костного фрагмента могут быть успешно вылечены консервативно.

Оперативное:

Обоснованность показаний к оперативному лечению переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от таких факторов:

- Характер перелома

- Возраст пациента

- Состояние костной ткани

- Наличие соматической патологии

- Уровень активности

- Доминантность конечности

- Мотивация к выздоровления

- Давность травмы

Смещение более 5 мм необходимо устранять хирургически. Оперативное лечение изолированных переломов малого бугорка характеризуется индивидуальностью подхода.

Реабилитация после перелома плечевой кости

Послеоперационный режим и программа реабилитации разрабатывается индивидуально. В течение первых шести недель конечность иммобилизируется, а упражнения включают пассивные движения. Через шесть недель разрешают активные движения, которые выполняют в течение последующих четырёх недель. Силовые упражнения разрешают не ранее десяти недель.

Осложнения

К осложнениям переломов бугорков относятся:

- Инфекция

- Неправильная консолидация

- Несращение

- Адгезивный капсулит

- Некорректная репозиция

- Ятрогенные повреждения

Источник

— При выборе метода фиксации переломов проксимального отдела плечевой кости рекомендуется учитывать тип повреждения, количество отломков, степень их смещения, качество костной ткани и соматический статус пациента [67, 148, 149].

Уровень убедительности рекомендации C (уровень достоверности доказательств 4)

Комментарии: для сложных многофрагментарных переломов в исследованиях с высокой степенью доказательности не получено достоверных отличий в результатах консервативного и оперативного лечения [221 — 224, 156, 225, 226]. Более того, при выборе хирургического метода значительно возрастает риск осложнений и повторных оперативных вмешательств в течение первых 2 лет после первичной операции [227, 157], так как остеопороз может стать причиной дестабилизации фиксатора [41, 227].

— При многофрагментарных переломах головки и хирургической шейки плечевой кости, переломах со смещением, изолированных переломах большого бугорка со смещением (более 1 см) и удовлетворительном общесоматическом состоянии пациента при высоких функциональных притязаниях рекомендуется хирургическое лечение с использованием при закрытой репозиции — цефаломедуллярных фиксаторов или Y-спиц, при открытой репозиции — специализированных пластин с угловой стабильностью. При высоком риске хирургического вмешательства рекомендуется консервативное лечение с использованием функциональной иммобилизации [145, 147, 157].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 3)

Комментарии: при сравнении возможности купирования боли в раннем после перелома периоде выявлено преимущество хирургического лечения: при консервативном лечении перелома уменьшение выраженности болевого синдрома отмечено в 61% (98 из 161) случаев, при остеосинтезе — в 76% (122 из 161), при эндопротезировании плечевого сустава — в 93% (150 из 161) [144].

Считается, что показания к хирургическому лечению имеются примерно в 20% случаев перелома проксимального отдела плечевой кости [67].

Абсолютным показанием к операции являются открытые переломы и переломы с повреждением сосудисто-нервного пучка [144, 221, 157, 228, 229].

Трехфрагментарные переломы со смещением довольно редко остаются стабильными после закрытой ручной репозиции [151], так как значительное смещение бугорков устранить без операции сложно [147]. Тем не менее, если после однократной закрытой репозиции удается добиться прочного контакта отломков, можно рассчитывать на хороший результат консервативного лечения [151 — 153], хотя авторы отмечают, что восстановление анатомии в результате операции достигается в 72% случаев, в то время как при консервативном лечении — только в 56%.

При нестабильных переломах применяются различные фиксаторы (табл. 5), к выбору которых подходят индивидуально с учетом пожеланий пациента [230].

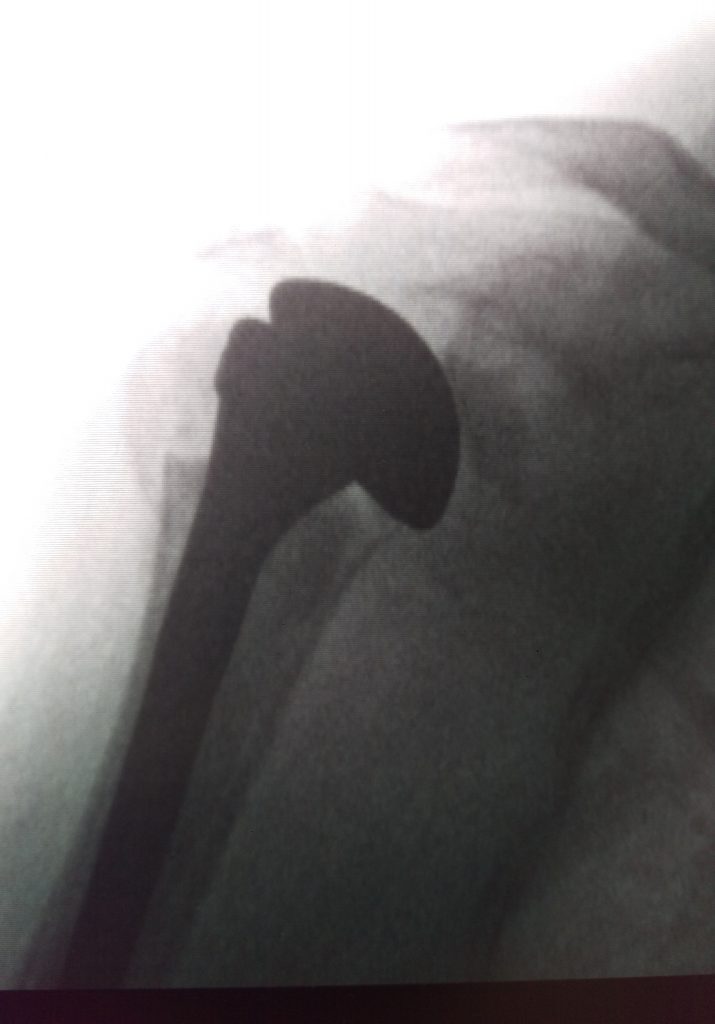

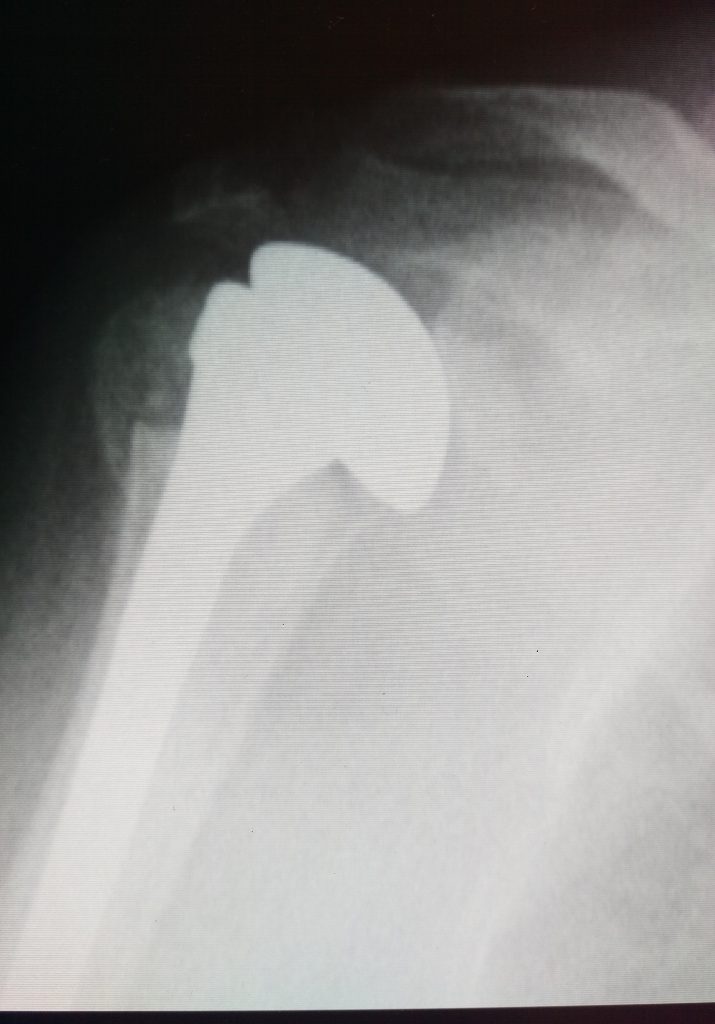

— При многофрагментарных переломах проксимального отдела плечевой кости со значительным смещением, переломовывихах (Neer IV — V) и невозможности выполнения стабильного остеосинтеза пациентам с высоким уровнем функциональной активности до перелома рекомендуется операция эндопротезирования плечевого сустава в специализированном отделении. Функциональные результаты после эндопротезирования реверсивным протезом лучше, чем после гемиартропластики [231].

Уровень убедительности рекомендации A (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: при многофрагментарных переломах эндопротезирование [144] позволяет вернуть функцию плечевого сустава, кроме того, при эндопротезировании вероятность снижения выраженности болевого синдрома значительно превосходит таковую как для консервативного метода, так и для остеосинтеза: 93% против 61% и 76% соответственно. Риск повторных вмешательств ниже после эндопротезирования, чем после остеосинтеза [224], в то же время не выявлено [144] достоверной разницы между частотой инфекционных осложнений после операций остеосинтеза (13%) и эндопротезирования (10%).

При планировании эндопротезирования необходимо учитывать, что гемиартропластика по результативности значительно уступает тотальному реверсивному эндопротезированию [231]. После 2001 г. частота применения гемиартропластики в мире неуклонно снижается, что связано, с одной стороны, с развитием технологии остеосинтеза (цефалломедулярные конструкции и пластины с угловой стабильностью), с другой — развитием после 2006 г. реверсивных протезов плеча [38].

Открыть полный текст документа

Источник

Диагностика

Для выбора тактики лечения повреждения и прогноза этого лечения необходима комплексная оценка повреждения и пациента.

Рентгенологическое обследование

Для правильной оценки типа перелома необходимо выполнить рентген-снимки в 2-х проекциях: переднезадней и боковой.

При выполнении предоперационного планирования сложного внутрисуставного перелома информацию о расположении отломков целесообразно дополнить, выполнив КТ-исследование.

Важно!!! Все переломы с минимальным смещением на переднезадней Ro-грамме необходимо внимательно рассмотреть на боковой рентгенограмме – возможно изолированное смещение в сагиттальной плоскости.

Анализ повреждения сосудисто-нервных структур

Необходимо убедиться в целостности сосудисто-нервных стволов: плечевой артерии, срединного или лучевого нерва, в связи с возможностью их повреждения острыми отломками перелома. Выраженный отек в области локтевого сустава также может привести к сдавлению сосудов и нервов в этой области. В связи с этим, при выявлении сосудисто-нервных повреждений необходимо произвести дифференциальную диагностику причин, вызвавших это повреждение. Лечебная тактика определяется причиной и выраженностью повреждения:

— анатомический или физиологический перерыв для нервных стволов;

— анатомический перерыв магистрального сосуда.

Лечение

Основные принципы:

— открытая анатомичная репозиция и стабильная внутренняя фиксация для внутрисуставных переломов;

— восстановление осевых взаимоотношений для внутрисуставных переломов;

— ранняя функция в локтевом суставе для всех переломов дистального отдела плечевой кости.

Консервативное лечение

Показано только для внесуставных переломов. В связи с тем, что консервативное лечение переломов данной локализации требует обездвиживания локтевого сустава, а также в связи со сложностью анатомического строения дистального эпифиза плечевой кости, техника закрытой репозиции и иммобилизации гипсовой повязкой применяется редко. Следует также учитывать, что статистические данные свидетельствуют о возможности диагностической ошибки: нередко первоначально диагностированный внесуставной перелом группы А при интраоперационной ревизии имеет внутрисуставную линию излома и смещение.

Важно!!! Использование консервативного метода лечения предполагает наличие хорошего контакта врача и пациента – необходимый уровень контроля перелома и состоятельности фиксирующего элемента, а также выполнение пациентом рекомендаций лечащего врача.

Показания:

— незначительный единичный внесуставной фрагмент без ущемления в капсуле сустава;

— простой стабильный перелом без смещения или с устраненным смещением;

— сопоставление фрагментов достигнуто с восстановлением осевых взаимоотношений в дистальном эпифизе плечевой кости

Противопоказания:

— все внутрисуставные переломы;

— нестабильный перелом;

— ущемленный фрагмент;

— сочетание костного повреждения с травмой сосудисто-нервных структур в области перелома;

— двойной перелом плечевой кости, ипсилатеральный перелом предплечья.

Относительные противопоказания:

— большой по величине фрагмент.

Преимущества:

— неинвазивность лечения.

Недостатки:

— иммобилизация;

— риск вторичного смещения в повязке.

Репозиция перелома осуществляется под в/в или проводниковой анестезией. Гипсовая шина накладывается на срок от 3 до 6 недель, средний срок – 4 недели.

Источник