Механизмы перелома трубчатых костей

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

Классификация переломов

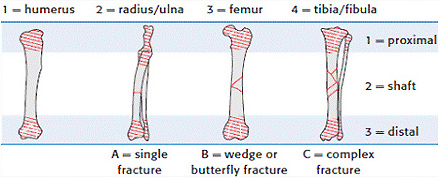

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава I. Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении (под углом 90—75°)

Одномоментная двусторонняя компрессия кости в поперечном направлении

Глава II. Общие данные о повреждениях плоских костей

Глава III. Повреждения костей черепа

Развитие напряжений в костях черепа при внешнем воздействии

Повреждения черепа при вертикальном направлении внешнего воздействия

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном спереди

Повреждения черепа при внешнем воздействии, направленном сзади

Повреждения черепа при воздействии сбоку

Повреждения лицевого скелета

Глава IV. Повреждения костей грудной клетки (без повреждения позвоночника)

Повреждения отдельных костей

Повреждения комплекса грудной клетки

Глава V. Повреждения костей таза

Повреждения при ударе

Повреждения при компрессии

Глава VI. Некоторые приемы исследования повреждений скелета

Литература

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные закономерности повреждений скелета человека твердыми тупыми предметами, в особенности частями движущегося автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взглядов на механизмы повреждений костей скелета. Мы поставили своей задачей исследовать характер и особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, а также комплексов плоских костей (черепа, грудной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми предметами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие

тупого предмета может осуществляться под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление краем, всей поверхностью), а также под острым углом

(скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая исключительное многообразие твердых тупых предметов,

которые могут причинять повреждения, мы их сгруппировали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим механизм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диаметрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром формирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится повреждение, мы разделили на две группы: А — предметы, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых

площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены подгруппы по признакам формы повреждающей поверхности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает

повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупого предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными

предметами. Следует отметить, что самые частые и наиболее обширные повреждения возникают в результате действия на тело человека плоских твердых предметов.

При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротивлении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объекта внешним нагрузкам зависит не только от характеристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изучили особенности строения отдельных костей, их комплексов и применили физико-математические методы

расчета конкретных условий деформации костной, ткани. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском

материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами, в том числе и частями движущегося автотранс

порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы,

их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, компрессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направлением действия повреждающего орудия и особенностями формы этих комплексов. Наши исследования, проведенные с применением метода электротензометрии и физико-математических расчетов, показывают, что деформация комплексов плоских костей происходит по законам, обусловленным особенностями их строения. Сравнение формы этих плоских костей с простыми геометрическими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механизмы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупыми предметами, мы изучали также силовые напряжения, возникающие в различных их точках и отделах.

Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздействия и опоры. В точках опоры, как известно из механики, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важно учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные»

трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с помощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных

повреждений. При этом условии можно судить о механизмах травмы и обстоятельствах происшествия при судебно-медицинском освидетельствовании лиц, получивших повреждения от действия твердых тупых предметов. Все это позволило нам составить схемы распределения положительных (сжимающих) и отрицательных

(растягивающих) усилий при различных условиях травмы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме

нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяснении условий и обстоятельств травм, что представляет

важное значение при раскрытии преступлений.

…

Источник

Судебномедицинская экспертиза переломов длинных трубчатых костей занимает значительное место при исследовании трупов и освидетельствовании живых лиц.

Механизм переломов длинных трубчатых костей и особенности происходящих при них повреждений костной ткани были в основном изучены клиницистами. Однако в литературе не представляется возможным найти ответ на ряд важных с судебномедицинскои точки зрения вопросов, касающихся повреждения костей. Сюда относится определение по характеру и особенностям повреждений длинных трубчатых костей, с какой стороны был нанесен удар и каково было его направление. Вопрос этот имеет важное значение для органов суда и следствия, так как нередко установление истинного положения потерпевшего в момент травмы оказывается возможным только на основании данных судебномедицинской экспертизы.

Судебномедицинских работ, посвященных анализу переломов длинных трубчатых костей, возникших от действия твердых тупых предметов, в доступной нам литературе мы не встретили.

Мы сделали попытку определить признаки, позволяющие диагностировать направление удара по особенностям и характеру повреждений длинных трубчатых костей.

Для изучения особенностей таких повреждений при ударе твердым тупым предметом мы провели 100 экспериментов на неповрежденных конечностях трупов практически здоровых людей, умерших насильственной смертью. Ряд опытов был проведен на конечностях, покрытых одеждой.

Экспериментальные переломы вызывались воздействием разнообразных по форме твердых предметов, удары которыми наносились при различных положениях трупов, в частности при наличии твердой подкладки под конечностью. Учитывались энергия удара, направление и угол действия силы.

Нарушение кости изучалось на месте, затем часть кости, где локализовалось повреждение, выпиливали, освобождали от мягких тканей и изучали дополнительно.

Результаты экспериментов показали, что при ударе твердым тупым предметом по неповрежденной конечности под углом 75—90° к продольной оси кости целость ее нарушается в месте удара с образованием безоскольчатых или оскольчатых переломов.

Мы не отметили влияния формы ударяющего предмета на характер перелома, что, вероятно, можно объяснить наличием мягких тканей (а в ряде экспериментов — и одежды) на конечности, которые как бы

«сглаживают» неровную поверхность предмета, наносящего травму.

Линия (или плоскость) перелома при такогорода повреждениях костей отличается рядом особенностей. В месте приложения силы линия перелома имеет крупнозубчатый характер, на противоположной стороне — мелкозубчатый.

Направление этой линии, как правило, поперечное. На боковых — от места приложения силы — сторонах она идет в косом направлении.

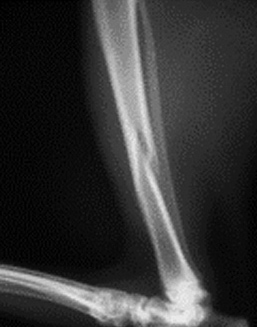

Во всех случаях переломов длинных трубчатых костей, возникших от удара твердым тупым предметом под углом 75—90° к продольной оси кости, были обнаружены трещины компактного вещества кости. Эти трещины отходили от линии перелома на боковых (по отношению к пункту приложения силы) сторонах и образовывали с линией перелома веерообразно расположенные углы, открытые к месту удара (рис. 1).

Если такие веерообразные трещины проходили через всю толщу компактного вещества кости и соединялись между собой, это приводило к образованию осколков.

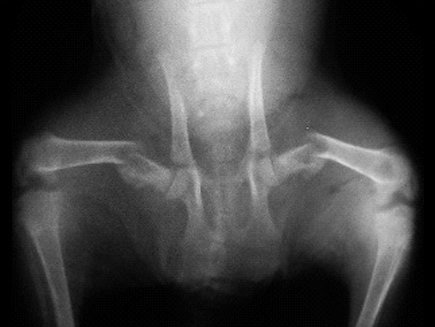

Рис. 1. Безоскольчатый перелом бедренной кости. Веерообразные трещины на боковой от места удара стороне.

Стрелкой указаны направление и место удара.

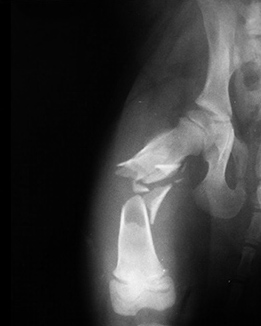

Осколки, имеющие многоугольную (в профиль — треугольную) форму, всегда находились в месте приложения силы. Осколки же полулунной формы располагались, как правило, только на боковых (по отношению к месту удара) сторонах и образовывались за счет пересечения веерообразной трещины с линией перелома (рис. 2).

Рис. 2. Оскольчатый перелом плечевой кости. Стрелкой указаны направление и место приложения силы.

Указанные особенности переломов длинных трубчатых костей (характер зубчатости линии перелома, веерообразные трещины, локализация осколков и их форма), возникших от удара твердыми тупыми предметами, с достаточной четкостью выявлять при рентгеновском исследовании. Это позволило проверить данные наших экспериментов не только при судеономедицинских исследованиях трупов, но и в случаях освидетельствования живых лиц, перенесших травму длинных костей конечностей.

При экспертизе в случаях травмы длинных трубчатых костей твердыми тупыми предметами мы всегда обнаруживали все признаки, которые были выявлены при экспериментальных исследованиях, что позволяло устанавливать направление действия механической силы. Материалы дела, которые, как правило, мы получали после производства экспертиз, во всех случаях подтвердили наши заключения относительно условий возникновения повреждений, в частности о направлении действия механической силы. В качестве иллюстрации практического использования полученных нами данных приводим следующую экспертизу.

В апреле 1958 г. нам пришлось участвовать в экспертизе по поводу эксгумации трупа гр-на Н., 46 лет.

12/XI 1957 г. гр-н Н. был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где, не приходя в сознание, вскоре умер. Шофер, доставивший потерпевшего, на предварительном следствии показал, что он ехал на машине по шоссе и неожиданно увидед сидевшего на дороге человека с вытянутыми в сторону правой обочины дороги (по ходу машины) ногами. Шофер предпринял энергичную попытку свернуть вправо, но при этом, как ему показалось, он переехал через левую ногу сидевшего на дороге человека. Очевидцев происшествия не было.

При судебномедицинском исследовании трупа обнаружена ушибленная рана кожных покровов в правой теменной области; множественный перелом 12 ребер слева; разрыв левого легкого; левосторонний гемоторакс; оскольчатый перелом костей левой голени на -границе средней и нижней третей. Осколки располагались с наружной стороны; на передней и задней поверхностях большеберцовой и малоберцовой костей вее- робразные трещины, образующие с линией перелома углы, открытые кнаружи. На внутренней стороне линии переломов мелкозубчатые, идут в поперечном направлении; на наружной — крупнозубчатые.

Характер повреждения костей левой голени абсолютно исключал переезд через ногу при том положении потерпевшего, о котором говорил шофер.

Экспертной комиссией было дано заключение, что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, могли возникнуть от удара тупыми предметами, возможно, частями движущегося автотранспорта, слева, и не могли возникнуть при обстоятельствах, указанных шофером, доставившим пострадавшего в больницу.

Следствием было установлено, что покойный был сбит незадолго до этого проходившей встречной грузовой автомашиной.

Наши экспериментальные данные и практические наблюдения позволяют считать, что в случаях травмы длинных трубчатых костей представляется возможным при учете других повреждений судить о направлении действия внешнего насилия — удара тупым твердым предметом: 1) в пункте приложения силы осколок кости имеет многоугольную форму, линия перелома — выраженную зубчатость; 2) на стороне, противоположной месту удара, линия перелома имеет мелкозубчатый характер и идет в поперечном направлении; 3) на боковых по отношению к месту удара сторонах возникают трещины компактного вещества кости, образующие с линей перелома углы, открытые к месту приложения силы, а также осколки полулунной формы.

Источник

SVUv 61().7l7/.7l8-001.r>-092

t

В монографии обобщен большой материал по исследованию механизмов травмы плоских и длин ных трубчатых костей, чем восполняется значи тельный пробел в современной литературе по су дебной медицине и травматологии. На основании анализа более 3500 переломов костей скелета, воз никших при травме тупыми предметами, выявлен ряд новых морфологических признаков, которые позволяют судить о механизмах травмы.

В работе использованы современные методы исследований с применением электротензометрии и физико-математических расчетов. Приведены опи сания наиболее типичных видов повреждений плоских и длинных трубчатых костей, возникаю щих при различных условиях травмы. Книга иллю стрирована схемами механизмов переломов ко стей.

Издание рассчитано на судебно-медицинских экспертов, хирургов, ортопедов, экспертов-крими налистов, а также па работников следствия и суда.

КРЮКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | « | |

МЕХАНИЗМЫ | ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ | |

Редактор | В. В. Томилин | |

Художественный редактор А. Э. Казаченко | ||

Техн. редактор 3. А. Савельева | ||

Корректор | Е. С. Беляева. | |

Сдано в набор 19/VI !970 г. Подписано к печати 4/III | ]97I | г. Формат бумаги | ||

84Х108’/з« 3,375 печ. л. | (условных 5,67 л.) | 5,65 уч. изд. л. | Бум. тип. № 1. | |

Заказ 3279. | Тираж 4.300 экз. | МН-71 | Цена 37 коп. | |

Издательство «Медицина». Москва, Петровернгскнй пер., 6/8. Типография издательства «Курская правда», г. Курск, ул. Ленина. 77.

— 3 — 1

244 70

V

• 1

Введение

Повреждения плоских и длинных трубчатых костей встречаются весьма часто.

Знание механизмов таких повреждений помогает травматологам правильно ориентироваться в выборе метода лечения, а судебным медикам — при решении вопросов об условиях и обстоятельствах травмы.

К настоящему времени описаны отдельные законо мерности повреждений скелета человека твердыми ту пыми предметами, в особенности частями движущего ся автотранспорта.

Однако среди судебных медиков нет единства взгля дов на механизмы повреждений костей скелета. Мы по ставили своей задачей исследовать характер и особен ности повреждений плоских и длинных трубчатых кос тей, а также комплексов плоских костей (черепа, груд ной клетки, таза), вызванных твердыми тупыми пред метами.

В судебно-медицинском понимании следует считать тупыми такие предметы, которые во время действия сдавливают предмет какой-либо плоскостью. Действие тупого предмета может осуществляться • под прямым углом или близким к нему (удар или сдавление кра ем, всей поверхностью), а также под острым углом (скольжение краем, всей поверхностью). Учитывая ис ключительное многообразие твердых тупых предметов, которые могут причинять повреждения, мы их сгруппи ровали по отдельным основным признакам.

Одним из главных моментов, определяющим меха низм действия предмета на костную ткань, является величина площади, которой наносится повреждение. Так, например, предмет, равный по ширине двум диа метрам длинной трубчатой кости, при ударе способен «выбить» такой же по величине фрагмент, в то время как повреждающий предмет с меньшим диаметром фор мирует оскольчатый (или безоскольчатый) перелом. Все предметы по величине площади, которой наносится

3

повреждение, мы разделили на две группы: А — предме ты, у которых площадь равна или больше травмируемой поверхности части тела, и Б — предметы, у которых площадь меньше травмируемой поверхности части тела.

В каждой из групп предметов были выделены под группы по признакам формы повреждающей поверх ности.

Повреждения, причиняемые предметами группы А. чаще всего бывают при компрессии. Действие таких предметов на тело человека под острым углом вызывает повреждение костей в виде своеобразного шлифа после разрушения мягких тканей например при волочении.

Действие края ударяющей плоскости твердого тупо го предмета по своему характеру и механизму весьма сходно с повреждениями, причиняемыми тупогранными предметами. Следует отметить, что самые частые и наи более обширные повреждения возникают в результате лействия на тело человека плоских твердых предметов. При решении вопросов, связанных с изучением законов деформации костной ткани, нами были использованы современные методы, применяемые в учении о сопротив лении материалов и строительной механике.

Как известно, сопротивляемость исследуемого объ екта внешним нагрузкам зависит не только от характе ристики вещества этого объекта, но и от его формы (архитектоники). Исходя из этого положения, мы изу чили особенности строения отдельных костей, их комп лексов и применили физико-математические методы расчета конкретных условий деформации костной, тка ни. Результаты экспериментальных исследований были апробированы на практическом судебно-медицинском материале при исследовании лиц, погибших вследствие повреждений, причиненных твердыми тупыми предме тами, в том числе и частями движущегося автотранс порта. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что по характеру и особенностям разрушения костей, представляется возможным диагностировать механизмы, их переломов (по типу сгибания, разрыва, сдвига, ком прессии).

Закономерности повреждений комплексов плоских костей, возникающих от воздействия на них твердыми, тупыми предметами, изучались нами в связи с направ лением действия повреждающего орудия и особенностя-

4

ми формы этих комплексов. Наши исследования, прове денные с применением метода электротензометрии и фи зико-математических расчетов, показывают, что дефор мация комплексов плоских костей происходит по зако нам, обусловленным особенностями их строения. Срав нение формы этих плоских костей с простыми геометри ческими телами при изучении механизмов повреждений не позволяет удовлетворительно объяснять ни механиз мы, ни особенности травмы. Исследуя деформацию комплексов плоских костей при травме твердыми тупы ми предметами, мы изучали также силовые напряже ния, возникающие в различных их точках и отделах. Это позволило выявить места концентрации силовых напряжений и их отношение к точкам внешнего воздей ствия и опоры. В точках опоры, как известно из механи ки, при внешнем воздействии возникает равное по силе, но обратное по направлению противодействие, что важ но учитывать при понимании механизмов травмы.

Особенности повреждений плоских и длинных труб чатых костей, возникающих при применении твердых тупых предметов (костные осколки, «веерообразные» трещины, локализация, характер линий переломов, «вспучивание» плоской кости и т. д.), выявляются с по мощью рентгено- и томографии в случаях несмертельных повреждений. При этом условии можно судить о меха низмах травмы и обстоятельствах происшествия при су дебно-медицинском освидетельствовании лиц, получив ших повреждения от действия твердых тупых предме тов. Все это позволило нам составить схемы распреде ления положительных (сжимающих) и отрицательных (растягивающих) усилий при различных условиях трав мы твердыми тупыми предметами плоских и длинных трубчатых костей. Названные схемы могут быть приме нены в практической деятельности при решении вопросов о механизмах повреждений, а следовательно, при выяс нении условий и обстоятельств травм, что представляет важное значение при раскрытии преступлений.

Глава I

Повреждения длинных трубчатых костей

Действие тупого предмета на кость в поперечном направлении

(под углом 90—75°)

В практике | травматологических | учреждений пере |

ломы длинных | трубчатых костей по | частоте занимают |

ведущее место и составляют от 40 до 64% по отношению

кобщему числу травм костей (К. И. Барышников, 1930;

Н.М. Волковы-., 1928; В. В. Гориневская, 1952; Н. Г. Дамье, 1950; П. М. Максимов, 1936- Л. Г. Смоляк, 1938; С. Я. Фрейдлин, 1963; В. Д. Чаклин, 1936; Bruns,1906;

Alfram, Bauer, 1962; Tessor, Bogin, Pollono, 1964; Zetkin, Kiihtz, 1955, и др.).

Большинство таких повреждений возникает от не посредственного воздействия на кости твердых тупых предметов (например, при автопроисшествиях).

Об условиях повреждений длинных трубчатых кос тей конечностей наибольшее количество данных накоп лено клиницистами. Однако эти сведения, вполне до статочные для успешного лечения повреждений, не мо гут полностью удовлетворить нужды судебной травма тологии. Вопросы, связанные с установлением места приложения внешнего воздействия, направления удара, последовательности нанесения повреждений и т. п., не являются основными для лечащих врачей и решение их не может оказать заметного влияния на методы и исход лечения. В судебно-медицинском отношении знание по добных деталей имеет исключительно важное значение для воссоздания картины происшествия по характеру и особенностям повреждений. Научно обоснованное за ключение эксперта о механизмах и условиях воз никновения травмы в ряде случаев помогает судебноследственным органам проверить показания обвиня емого, свидетелей и самого потерпевшего. Заключение

б

эксперта может явиться и отправным пунктом при реше нии неясных или спорных вопросов в случаях проис шествий при отсутствии свидетелей.

Многие вопросы, связанные с установлением меха низмов повреждений длинных трубчатых костей при травме тупыми орудиями, по характеру и особенностям переломов не получили еще должной разработки. Кро ме того, в имеющейся литературе по судебной медици не и травматологии нередко можно встретить противо речивые данные, которые, естественно, могут не только дезориентировать практического врача, но и стать источ ником экспертной, а следовательно, и судебной ошибки.

Общая схема деформаций длинных трубчатых кос тей от действия твердых тупых предметов в попереч ном направлении освещена в основном в литературе по травматологии. Наиболее полным является классиче ское описание механизмов переломов трубчатых кос тей, сделанное Bruns (1886), а затем Zuppinger и Chris ten (1913).

Все повреждения костей Zuppinger (1913) подразде лил на статические и динамические.

К группе статических повреждений он относил отры вы и разрывы костного вещества, например отрыв участка кортикального слоя кости в месте прикрепления сухожилия под действием резко сократившейся мышцы.

Переломы от сгибания составляют основное количе ство всех повреждений длинных трубчатых костей.

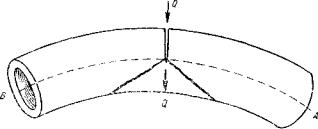

Перелом при сгибании возникает на выпуклой сто роне сгиба, т. е. в месте растяжения кости. На вогну той стороне возникает сжатие. Между зонами сжатия и растяжения располагается нейтральная зона, где си лы сжатия и растяжения выражены минимально. Пе релом, возникнув в месте наибольшей выпуклости, рас пространяется в поперечном направлении до нейтраль ного слоя. Наиболее типичным является раздвоение в нейтральной зоне проскости перелома и продолжение ее до вогнутой стороны в виде двух линий, ограничиваю щих костный фрагмент (рис. 1).

Zuppinger отметил и особенности переломов, возни кающих при травме костной ткани у детей и у лиц по жилого возраста. У детей происходит разрыв кости на выпуклой поверхности, но со стороны костномозгового канала. У лиц пожилого возраста отмечается возникно вение трещин, имеющих продольное направление. Автор

7

объяснял эти явления большой эластичностью костной ткани у детей и повышенной хрупкостью ее у лиц по жилого возраста.

Из группы статических переломов Zuppinger вы делял повреждения, являющиеся следствием комбина ций сгибания и растяжения (перелом надколенника под действием сокращения четырехглавой мышцы бедра), сгибания и сжатия (переломы костей голени от удара тупым предметом при вертикальном положении тела).

Рис. 1. Схема механизма образования перелома трубчатой кости (по Zuppinger, 1913).

АВ — средняя линия; Q — направление распространения линии перелома.

Автор выделял и так называемые срезанные пере ломы, которые возникают вследствие воздействия двух параллельных, но противоположно направленных сил, когда точки их приложения на противоположных сто ронах очень близко отстоят друг от друга.

К группе статических переломов отнесены и пов реждения от сдавления в поперечном и продольном на правлениях. Эти переломы образуются в случаях, когда внешнее насилие превышает прочность кости; они ха рактеризуются возникновением большого количества ко стных осколков.

Повреждения при торсии костей автор рассматри вал как переломы от разрыва по спиральной линии.

В группе динамических переломов Zuppinger выде лял повреждения, возникающие вследствие удара твер дым предметом, и повреждения огнестрельного проис хождения. Автор обращал внимание на такие стороны формирования перелома, как время воздействия силы, с которым связаны понятия скорости и ускорения. Он считал, что если сила удара велика, то возникают пе-

8

реломы типа «срезанных». При незначительной кине тической энергии повреждающего орудия переломы длинных трубчатых костей могут формироваться по ти пу сгибания.

Н.М. Волкович (1928) считал, что кость вследствие

еепластинчатого строения не может ломаться в одной плоскости. Г. А. Ботаен (1950) отмечал, что кратковре менное насилие формирует крупнооскольчатый перелом; при действии той же силы более продолжительное время образуется мелкооскольчатый перелом. Этой же точки зрения придерживаются и многие другие авторы.

И.Г. Руфанов (1957) считал, что при переломах

длинных трубчатых костей каких-либо закономерностей в образовании и распространении трещин установить нельзя, что они могут идти в различных направлениях, ограничивая осколок.

О. Ы. Гудушаури (1956) утверждает, что линия пе релома при деформации кости на изгиб, начавшись на вогнутой стороне, часто идет сразу в двух направлениях, минуя уплотненные участки наибольшей выпуклости. Такие две линии, идущие в разные стороны, образуют треугольный осколок.

При изучении особенностей переломов диафизов длинных трубчатых костей экспериментальным путем и па основании анализа экспертного материала нам удалось отметить ряд устойчивых признаков, позволя ющих судить о механизмах деформации кости (В. Н. Крюков, 1956). Эти данные были впоследствии под тверждены не только нашими работами (В. Н. Крюков, 1957, 1958, 1959), но и исследованиями других авторов (В. К. Беликов, 1962; Ю. В. Капитанов, 1963; X. И. Муртазаев, 1963; А. А. Матышев, 1963). Во всех известных нам работах действие повреждающего орудия рассмат ривается только при условии внешнего насилия на кость в поперечном или продольном направлениях и было изучено преимущественно при травме частями движу щегося автотранспорта.

Механизм деформац?