Международная классификация переломов костей таза

Универсальная классификация переломов (УКП) была разработана группой авторов под руководством Мориса Мюллера. Принципом УКП является определение типа, группы и подгруппы перелома каждого сегмента кости с детализацией повреждения.

На рис. 1 представлено иерархическое разделение переломов, характерных для любого дистального сегмента длинной кости, на три типа и 27 подгрупп.

Рис. 1. Иерархическое разделение переломов

Три типа переломов любого сегмента кости обозначаются прописными буквами А, В и С.

Каждый тип делится на три группы, обозначаемые буквами с арабскими цифрами (A1, А2, A3, B1, В2, В3, C1, С2, С3). Повреждения группы А1 являются самыми простыми с наилучшим прогнозом, а С3 — наиболее тяжелыми переломами с плохим прогнозом.

После точного определения типа и группы перелома необходимо приступить к определению подгруппы и детализации.

Анатомическая локализация

Анатомическую локализацию обозначают двумя цифрами (первая — для кости, вторая — для ее сегмента).

Каждую кость или группу костей обозначают цифрой от 1 до 8 (рис. 2): 1 — плечевая кость; 2 — лучевая и локтевая кости; 3 — бедренная кость; 4 — большеберцовая и малоберцовая кости; 5 — позвоночный столб; 6 — кости таза; 7 — кости кисти; 8 — кости стопы.

Рис. 2. Обозначения костей

Все остальные кости классифицируют под цифрой 9: 91.1 — надколенник; 91.2 — ключица; 91.3 — лопатка; 92 — нижняя челюсть; 93 — кости лица и черепа.

Сегменты длинных костей (рис. 3). Каждая длинная кость имеет три сегмента: проксимальный, диафизарный и дистальный. Лодыжки являются исключением, их классифицируют как 4-й сегмент большеберцовой или малоберцовой кости (44).

Рис. 3. Сегменты длинных костей

Правило «квадратов». Проксимальный и дистальный сегменты длинной кости ограничиваются квадратом, сторона которого равна диаметру наиболее широкой части ее эпифиза.

Исключения: 31 — проксимальный сегмент бедра, ограничивается линией, проходящей поперечно по нижнему краю малого вертела; 44 — переломы лодыжек не включены в сегмент 43-, они выделены в отдельный сегмент.

Распределение переломов по сегментам. Перед тем как отнести перелом к тому или иному сегменту, необходимо определить его центр. Определить центр простого перелома несложно. Центр клиновидного перелома расположен на уровне широкого края клиновидного осколка. Центр сложного перелома можно определить только после репозиции.

Всякий перелом, при котором имеется смещение отломка счастью суставной поверхности, является внутрисуставным. Если перелом без смещения представлен трещиной, достигающей суставной поверхности, то его классифицируют как метафизарный или диафизарный, в зависимости от локализации центра.

Три типа переломов длинных костей. Типы переломов диафизарных сегментов длинных костей идентичны. Это либо простые переломы (тип А), либо оскольчатые. Оскольчатые переломы могут быть либо клиновидными (тип В), либо сложными (тип С), в зависимости от контакта между отломками после репозиции (рис. 4).

Рис. 4. Типы переломов

Три типа переломов дистальных сегментов (13-, 23-, 33-, 43-) и два из четырех проксимальных сегментов (21-, 41-) идентичны. Это либо околосуставные переломы (тип А), либо внутрисуставные переломы, которые могут быть либо неполными (тип В), либо полными (тип С).

Тремя исключениями являются проксимальный сегмент плеча, проксимальный сегмент бедра и лодыжки: 11 — проксимальный сегмент плеча: тип А — околосуставной унифокальный перелом; тип В — околосуставной бифокальный перелом; тип С — внутрисуставной перелом. 31 — проксимальный сегмент бедра: тип А — перелом вертельной зоны; тип В — перелом шейки; тип С — перелом головки. 44 — лодыжки: тип А — повреждение подсиндесмозной зоны; тип В — чрессиндесмозный перелом малоберцовой кости; тип С — повреждение надсиндесмозной зоны.

Кодирование диагноза

Для обозначения диагноза, обеспечения введения его в компьютер и получения обратно была выбрана буквенно-цифровая система кодирования. Для обозначения локализации переломов длинных костей и таза используются две цифры. После них следуют буква и еще две цифры для выражения морфологической характеристики перелома.

Буквенно-цифровое кодирование диагноза переломов длинных костей представлено на рис. 5.

Рис. 5. Буквенно-цифровое кодирование диагноза

Пример кодирования перелома дистального сегмента (рис. 6):

23-С3.2

2 — лучевая и локтевая кости;

3 — дистальный сегмент;

С — полный внутрисуставной перелом;

3 — суставной оскольчатый перелом;

2 — метафизарный оскольчатый перелом.

Рис. 6. Перелом лучевой кости в типичном месте

Диагноз может быть дополнен за счет детализации, выбранной из следующих возможностей:

1) вывих в лучелоктевом сочленении (перелом шиловидного отростка);

2) простой перелом шейки локтевой кости;

3) оскольчатый перелом шейки локтевой кости;

4) перелом головки локтевой кости;

5) перелом головки и шейки локтевой кости;

6) перелом локтевой кости проксимальнее шейки.

Предположим, мы выбрали детализацию — вывих в лучелоктевом сочленении, перелом шиловидного отростка. Тогда код полного диагноза 23—С3.2(1) — лучевая и локтевая кости, дистальный сегмент, полный внутрисуставной перелом, суставной оскольчатый, метафизарный оскольчатый, вывих в лучелоктевом сочленении, перелом шиловидного отростка.

Иногда для определения подгруппы необходим сверхвысокий уровень точности. По новой системе хирург просто находит соответствующую детализацию под номером от 1 до 9 и ставит ее в скобках непосредственно после цифры, обозначающей подгруппу.

Цифры детализации от 1 до 6 содержат дополнительную информацию о локализации и распространенности перелома, а вторые цифры (7-9) добавляют описательную информацию. Этими тремя общими дополнительными деталями являются:

7 — дефект кости;

8 — неполный отрыв;

9 — полный отрыв.

Детализация чаще используется при описании подгрупп для того, чтобы сделать диагноз более подробным. Однако ее можно применять и для групп, и даже для типов переломов. Если детализация используется для описания групп переломов, то она классифицирует все подгруппы, входящие в эту группу.

Аналогично используют детализацию для описания типов переломов: она классифицирует все группы и подгруппы данного типа. Например, при переломах дистального сегмента лучевой/локтевой кости для обозначения всех неполных внутрисуставных (тип В) и полных внутрисуставных (тип С) переломов важно указать, имеется ли сочетанное повреждение лучелоктевого сочленения (см. выше).

В типах В и С переломов позвоночника (5-) необходимо определить сочетание передних и задних повреждений. Таким образом, передние повреждения тел позвонков и дисков обозначают строчной буквой a (a1, а2 и т. д.), а все задние повреждения межпозвоночных связок остистых отростков и апофизов суставов — строчной буквой b (b1, b2 и т. д.).

При переломах таза (61-) буква а детализирует основные повреждения заднего полукольца, в то время как буква b определяет сопутствующее контралатеральное повреждение, а буква с — связанное с ними повреждение переднего полукольца.

Переломы вертлужной впадины являются более сложной проблемой, следовательно, вместо двух или трех дополнительных данных в уже известной подгруппе мы имеем семь вариантов определения:

а — обозначает основное повреждение;

b — дает дополнительную детализацию основного повреждения.

Для описания в деталях ассоциированного повреждения сустава, обнаруженного в ходе операции:

с — определяет повреждения суставного хряща;

d — определяет количество осколков суставной поверхности, включая стенки;

е — определяет смещение отломков вертлужной впадины;

f — определяет перелом головки бедренной кости;

g — описывает внутрисуставные осколки, нуждающиеся в оперативном удалении.

Методика использования классификации

Для определения локализации перелома сначала необходимо определить кость или группу костей, а затем сегмент кости. В нашем примере сегмент 23— лучевая и локтевая кости, дистальный сегмент.

После определения сегмента можно начинать устанавливать тип и группу перелома, ответив на 2—4 вопроса.

Вопрос 1а для сегмента 23-: «Является перелом околосуставным или внутрисуставным?» Если перелом околосуставной, то можно сразу же переходить непосредственно к определению его группы. Если перелом внутрисуставной, как в нашем случае, то необходимо дать ответ на вопрос 1б: «Является перелом неполным внутрисуставным (тип В) или полным внутрисуставным (тип С)?».

Почти аналогично определяется группа перелома типа С.

Второй вопрос: «Является перелом простым или оскольчатым внутрисуставным?». Перелом, изображенный на рис. 6 и выбранный в качестве примера, является полным внутрисуставным оскольчатым (СЗ). Это наиболее тяжелый перелом типа С.

При определении подгруппы необходимо сделать выбор из трех вариантов. Согласно правилу «квадратов», по которому перелом локализуется в дистальном сегменте лучевой или локтевой кости, правильным ответом будет «оскольчатый перелом метафиза».

Для обозначения сопутствующего повреждения дистального лучелоктевого сочленения мы должны обратиться к детализации. На рентгенограмме видны разрыв лучелоктевого синдесмоза и перелом шиловидного отростка локтевой кости.

Код полного диагноза 23—С3.2(1).

23 — лучевая и локтевая кости, дистальный сегмент;

С3 — полный внутрисуставной перелом лучевой кости, суставной оскольчатый;

2 — метафизарный оскольчатый перелом;

(1) — разрыв лучелоктевого синдесмоза с переломом шиловидного отростка.

Травматология и ортопедия. Н.В. Корнилов

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Классификация переломов костей таза

Классификация, приведенная в данной статье на нашем сайте МедУнивер, является модификацией классификационной системы, разработанной Key и Conwell, Dunn и Morris и Furey. Представленная система группирует переломы костей таза по степени вероятности сопутствующих повреждений и по лечебной тактике, рекомендуемой большинством авторов.

Переломы костей таза сначала делят на переломы вертлужной впадины и переломы тазового кольца. Переломы тазового кольца в свою очередь подразделены на стабильные и нестабильные. Переломы классов А и Б считают стабильными, а переломы класса В — нестабильными.

В целом при переломах класса А наблюдается наименьшая частота сопутствующих повреждений, а класса В — наибольшая. Переломы вертлужнойвпадины делят на переломы без смещения (класс А) и переломы со смещением (класс Б).

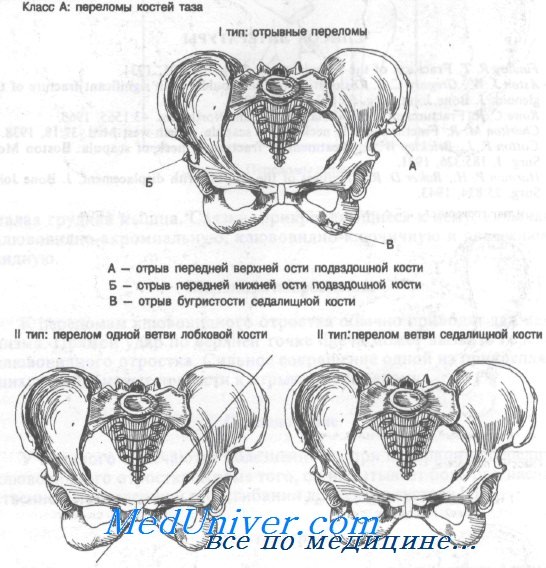

Переломы костей таза

Класс А: — переломы костей таза (эти переломы захватывают только часть или сегмент таза, не проходя полностью через кольцо)

— I тип (отрывные переломы)

— II тип (изолированные переломы ветвей лонной или седалищной костей)

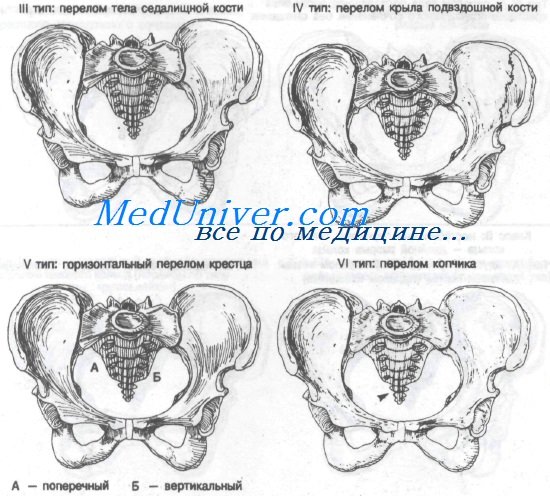

— III тип (переломы тела седалищной кости)

— IV тип (переломы крыла подвздошной кости)

— V тип (горизонтальные переломы крестца)

— VI тип (переломы копчика)

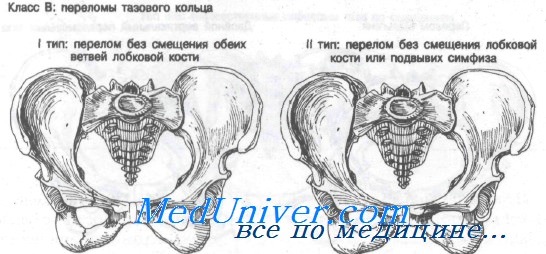

Класс Б: — переломы тазового кольца (сюда относят переломы без смещения, полностью пересекающие тазовое кольцо)

— I тип (переломы без смещения обеих ветвей лобковой кости)

— II тип (переломы лобковой кости без смещения или подвывих лонного симфиза)

— Тип IIIА (переломы тела подвздошной кости близ крестцово-подвздошного сочленения без смещения)

— Тип III Б (вертикальные переломы крестца)

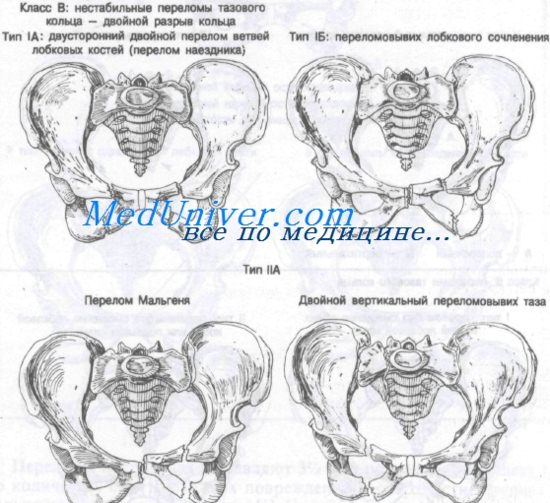

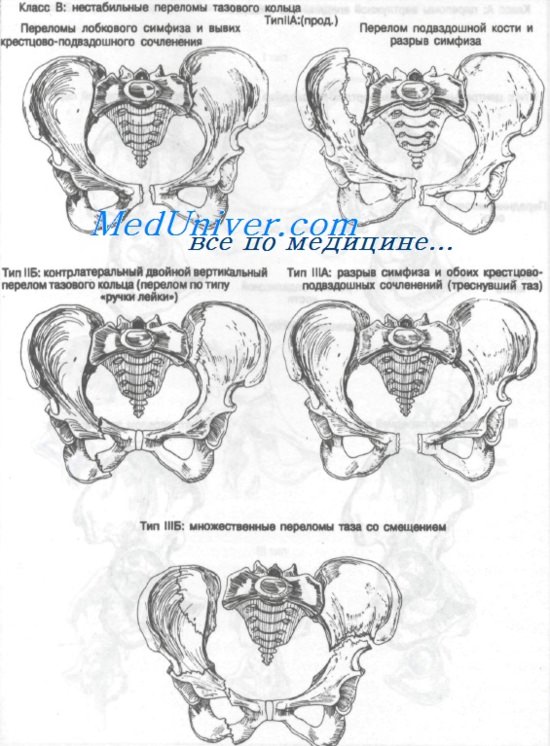

Класс В: — нестабильные переломы тазового кольца (к этим переломам относят двойной разрыв тазового кольца, обычно со смещением)

— Тип IA (двусторонний двойной перелом ветвей лобковой кости)

— Тип IБ (перелом переднего полукольца таза и разрыв симфиза)

— Тип IIА (перелом Мальгеня)

— Тип IIБ (контрлатеральный двойной вертикальный перелом кольца, перелом по типу «ручки от ведра»)

— Тип IIА (вывих таза)

— Тип IIБ (множественные переломы костей таза со смещением)

Переломы вертлужнои впадины

Класс А: переломы вертлужнои впадины без смещения

Класс Б: переломы вертлужнои впадины со смещением (Многие авторы включают повреждения вертлужнои впадины класса Б в раздел о вывихах бедра. Авторы нашего сайта приносят извинения за неудобства, которые могут возникнуть из-за различий в терминологии.)

— Также рекомендуем «Отрывные переломы костей таза. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы лопатки, костей таза»:

- Перелом шейки лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом суставной ямки лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом клювовидного отростка лопатки. Диагностика и лечение

- Переломы костей таза. Клиника и диагностика

- Сопутствующие повреждения переломов костей таза. Осложнения

- Классификация переломов костей таза

- Отрывные переломы костей таза. Диагностика и лечение

- Изолированный перелом ветви лобковой или седалищной кости. Диагностика и лечение

- Перелом тела седалищной кости. Диагностика и лечение

- Перелом крыла подвздошной кости. Диагностика и лечение

Источник

Переломы костей таза составляют 7% — 22,3% повреждений в структуре скелетной травмы.

Анатомо-функциональные особенности

Таз человека представлен костным кольцом, состоящим из двух безымянных костей и крестца. Фиксация костей таза осуществляется развитым суставно-связочным аппаратом.

Крестцово-подвздошные суставы — это полуподвижные соединения тазовых костей и крестца. По форме сустав плоский, но вследствие наличия мощного связочного аппарата движение в нем практически невозможно Задняя поверхность сустава укреплена межкостными крестцово-подвздошными связками и задними крестцово-подвздошными связками. Между поперечными отростками двух нижних поясничных позвонков и гребнем подвздошной кости натянута подвздошно-поясничная связка. Лобковый симфиз соединяет правые и левые безымянные кости между собой и относится к полусуставам.

Стабильность тазового кольца может быть определена как способность выдержать физиологические нагрузки без существенного смещения. Очевидно что стабильность таза зависит не только от костных структур, но также от связочных структур, связывающих вместе кости таза. Если убрать эти связочные структуры, таз распадется на три составляющих части Стабильность тазового кольца зависит от целостности заднего нагружаемого крестцово-подвздошного комплекса. Главные задние связки тазового кольца: крестцово-подвздошные, сакротуберальные и сакроспинальные. Связки играют главную роль как задние стабилизирующие элементы, потому что крестец, вопреки ожиданиям, не является краеугольным камнем и основой «конструкции», а, скорее, полностью наоборот. Комплекс в целом выглядит и функционирует подобно подвесному мосту. Сложный задний крестцово-подвздошный комплекс — мастерски сконструированная природой биомеханическая структура, способная выдержать передачу сил нагрузки от позвоночного столба до нижних конечностей.

Биомеханика переломов таза

Большинство сил, действующих на тазовое кольцо — это силы направленные горизонтально (наружная ротация, внутренняя ротация — боковое сжатие) или сила, приложенная в вертикальной плоскости. При сложной высокоэнергетической травме некоторые силы не отвечают в точности этому описанию, но они — три главных вектора, действующие на тазовое кольцо.

Силы наружной ротации встречаются при прямом ударе по задней верхней ости или принудительной наружной ротации тазобедренных суставов односторонне, или с двух сторон. Эта сила обычно производит повреждение типа «открытая книга», то есть разрушается лобковый симфиз (перелом лонной и седалищной костей). При дальнейшем действии травмирующей силы повреждаются сакроспинальная и передние связки крестцово-подвздошного сустава (возможно повреждение крестца или подвздошной кости), то есть тазовое кольцо «открывается».

Сила внутренней ротации или бокового сжатия может быть передана прямым ударом по подвздошному гребню, часто вызывая восходящую ротацию половины таза или так называемый перелом «ручки ведра», часто вызывая одностороннее повреждение. При этом изменяется конфигурация тазового кольца.

Срезывающие силы в вертикальной плоскости пересекают главную трабекулярную структуру заднего крестцово-подвздошного комплекса. Вертикальные силы вызывают значительное смещение фрагментов кости и большое разрушение мягкотканых структур. Продолжение действия этих сил за пределом прочности мягких тканей приводит к нестабильности тазового кольца со смещением передних и задних отделов. При этом механизме буквально целая половина таза может быть отсоединена от тела.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Из большого ряда классификаций наибольшее распространение нашли классификации А.В. Каплана (1948), Л.Г. Школьникова с соавт. (1966), А.Н. Каралина (1985).

Классификация переломов костей таза по А.В. Каплану:

1. Краевые переломы отделов таза, не участвующие в образовании тазового кольца:

а) Отрывы остей подвздошной кости.

б) Продольные и поперечные переломы крыла подвздошной кости.

в) Переломы крестца ниже крестцово-подвздошного сочленения.

г) Переломы копчика.

2. Переломы костей тазового кольца без нарушения непрерывности его:

а) Односторонние или двусторонние переломы лобковой кости.

б) Односторонний или двусторонний переломы седалищной кости.

в) Перелом лобковой ветви с одной стороны и седалищной кости с другой.

3. Переломы костей тазового кольца с нарушением его непрерывности:

в) Переломы переднего отдела таза.

б) Односторонний или двусторонний перелом обеих ветвей лобковой кости.

в) Односторонний или двусторонний перелом лобковой и седалищной кости.

г) Разрывы симфиза.

д) Переломы заднего отдела таза.

е) Продольный перелом подвздошной кости.

ж) Разрыв крестцово-подвздошного сочленения (сочетается с переломим крестца и подвздошной кости).

4. Комбинированный перелом переднего и заднего отделов:

а) Односторонний и двусторонний вертикальный перелом типа Мальгеня (Вуаллемье).

б) Диагональные переломы (Нидерля).

в) Сочетания переломов переднего и заднего отдела таза.

5. Перелом вертлужной впадины:

а) Перелом края.

б) Перелом дна.

в) Перелом дна с центральным вывихом бедра.

г) Перелом вертлужной впадины в сочетание с переломом других отделов таза.

Переломы костей таза могут быть открытые и закрытые. Переломы подразделяют на неосложненные (без нарушения целостности органов таза) И осложненные с нарушением органов таза (уретры, мочевого пузыря, сосудист нервного пучка, прямой кишки).

На основе двух концепций — анатомии и стабильности тазового кольца, разработана классификация АО ASIF (1996), способная помочь в выборе метода лечения больного. Переломы таза могут быть разделены на дна ТИП! стабильные и нестабильные.

По определению «нестабильный» означает нарушение непрерывности тазового кольца в вертикальной плоскости, то есть, присутствует вертикальное смещение.

КЛИНИКА

При первичном осмотре, оценка жизненно важных проблем, включающих состояние дыхательных путей, кровотечение (шок), и состояние центральной нервной системы, имеет самый высокий приоритет. Немедленные реанимационные меры, спасающие жизнь, должны быть направлены на борьбу с шоком. При тазовой травме шок может достичь 3-4 стадии из-за массивного кровотечения. Переломы костей таза рассматриваются как «кровоточащая костная рана». При обширных повреждениях таза больные, как правило, состоянии травматического шока.

Травматический шок 30% пострадавших из-за потери крови, изливающейся в пространство. В рыхлую тазовую клетчатку происходит объему, длительное по времени кровотечение, порой возобновляющееся при транспортировке и перекладывании больного, что может служить причиной усугубления шока (забрюшинное кровоизлияние составляет 1,5-2 литра). Наличие забрюшинных гематом подтверждается одним из клинических симптомов — тупостью в отлогих местах живота, не исчезающей при перемене положения больного (симптом Джойса).

При осмотре больного определяется вынужденное горизонтальное положение. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах с отведением и наружной ротацией бедер это симптом Волковича.

У пострадавшего, возможно, определить следующие симптомы:

1. Симптом Вернея. При сдавливании костей таза в поперечном направлении боль в области повреждения.

2. Симптом Ларрея. Появление боли в месте перелома костей таза при растягивании его руками за гребни подвздошных костей.

3. Симптом «прилипшей пятки» (Гориневской) — больной не может поднять вытянутую ногу, скользит пяткой но постели.

4. Симптом Мыши. Расстояния от мечевидного отростка до передне-верхней подвздошной ости изменяется с поврежденной стороны.

5. Симптом Чеглецова. Изменение угла, образованного средней линией живота и линией проведенной от пупка до передне-верхней подвздошной ости.

6. «Признак перпендикулярности линий» (симптом Полиевткова). Одна линия проводится от мечевидного отростка до симфиза. От передне — верхних подвздошных остей проводятся две перпендикулярные линии к последней. При наличии повреждения линии разойдутся.

7. При вертикальном переломе тазового кольца происходит смещение половины таза вверх и кнаружи. Линия биспиналис и битрохантерика под углом к оси тела.

8. Симптом «заднего хода» (Лозинского). При отрыве передне — верхней ости подвздошной кости больному легче передвигаться, пятясь назад.

9. Перелом края вертлужной впадины приводит к относительному укорочению конечности, ограничению подвижности и боли при движениях в суставе.

10. При центральном вывихе бедра происходит укорочение расстояния между большим вертелом и синтезом, отсутствие движений в тазобедренном суставе.

11. Притупление перкуторного звука в отлогих местах живота за счет забрюшинной и предбрюшинной гематомы.

12. 3ападение при пальпации лонного сочленения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо обследовать пациента на предмет гематомы или кровотечения из уретры, влагалища, или прямой кишки. Если эти последние две области тщательно не осмотрены, могут быть просмотрены скрытые разрывы, что приведет к тяжелыми последствиями, так как эти разрывы всегда означают открытый перелом таза. Для уточнения повреждений уретры и мочевого пузыря производят исследование мочи на эритроциты, проводится контрастная цистография.

Рентгенологическое обследование:

1. Передне-задняя обзорная рентгенография таза обязательна для первичной экстренной диагностики.

2. Дополнительная внутренняя косая проекция выполняется за счет направления рентгеновского луча под углом 45 градусов в направлении от головы к середине таза, и является лучшей рентгенографической проекцией, для выявления заднего смещения.

3. Дополнительная наружная косая проекция получается, когда рентгеновский луч направлен от ног пациента к симфизу под углом 45 градусов, и демонстрирует верхнее или нижнее перемещение половины таза.

4. Компьютерная томография — лучший метод исследования для определения тазовой нестабильности, так как крестцово-подвздошная область лучше всего визуализируется этим способом. Стабильные вколоченные переломы крестца могут быть отчетливо дифференцированы этим методом от нестабильных переломов.

Лечение повреждений таза

Переломы костей таза с разрывом тазового кольца относятся к тяжелым повреждениям. Больные требуют бережной транспортировки, противошоковых мероприятий, специализированного стационарного лечения и последующих реабилитационных мероприятий. Транспортировать пострадавшего необходимо на жестких носилках в положении лежа на спине с согнутыми коленными и тазобедренными суставами (положение Волковича], провести минимум противошоковых мероприятий (обезболивание, начало инфузионной терапии). При поступлении в стационар больного желательно не перекладывать, а обследовать на тех же носилках.

Наиболее распространенным и простым способом анестезии является внутритазовая блокада, предложенная Л.Г. Школьниковым и B.C. Селивановым (1955). Введение иглы длиной 12 см и более производят у передне-наружней кости и, предпосылая вперед раствор местного анестетика, продвигают ее по внутренней поверхности крыла подвздошной кости. Основное количество новокаина нагнетают в область подвздошной ямки. Используют новокаин 0,25% в количестве до 250мл.

Источник