Множественные переломы ребер тактика лечения

ÐножеÑÑвеннÑй пеÑелом costa ÑÑебÑÐµÑ Ð¾Ñобого Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´Ð° в леÑении.

Ðдной из ÑамÑÑ Ð½ÐµÐ¿ÑоÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ Ð² ÑÑавмаÑологии ÑвлÑеÑÑÑ Ð»ÐµÑение множеÑÑвенного пеÑелома ÑÐµÐ±ÐµÑ (costa). Такие повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки вÑегда ÑопÑовождаÑÑÑÑ Ð¾ÑложнениÑми. Ð ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ оÑганизм иÑпÑÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÐ¼Ð°Ð»ÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÑзкÑ, ÑÑо замедлÑÐµÑ Ð¿ÑоÑеÑÑ ÑегенеÑаÑии Ñканей. РаÑÑмоÑÑим ÑÑÐ¾Ñ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ подÑобно.

ÐÑобенноÑÑи множеÑÑвеннÑÑ Ð¿ÐµÑеломов

ÐеÑеломÑ costa клаÑÑиÑиÑиÑÑÑÑÑÑ Ð½Ð° оÑложненнÑе и неоÑложненнÑе, единиÑнÑе и множеÑÑвеннÑе. ÐоÑледние вÑÑÑеÑаÑÑÑÑ, к ÑÑаÑÑÑÑ, не Ñак ÑаÑÑо, однако во Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð¾Ð½Ð¸ ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ñ ÑазвиÑием маÑÑÑ Ð¾Ñложнений.

ÐножеÑÑвеннÑе пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ costa â ÑÑо ÑÑавмÑ, Ñ Ð°ÑакÑеÑизÑÑÑиеÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждением одновÑеменно неÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑебеÑнÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей (обÑÑно более 3 — 4). ÐÑи ÑÑом они могÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑадаÑÑ ÐºÐ°Ðº Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð³ÑÑдной клеÑки (compages thoracis), Ñак и Ñ ÑазнÑÑ .

ХаÑакÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждений завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ñого наÑколÑко ÑилÑнÑм бÑло воздейÑÑвие на ÑÐºÐµÐ»ÐµÑ Ð¸ Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹ ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¾Ð½Ð¾ оÑÑÑеÑÑвлÑлоÑÑ. ÐеÑелом Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑаÑполагаÑÑÑÑ Ð² веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑаÑÑи (4 — 8 паÑÑ ÑебеÑ), Ñзади Ñо ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾Ñного ÑÑолба, по бокам, где изгиб коÑÑи наиболее вÑÑаженнÑй.

ÐÑиÑÐ¸Ð½Ñ ÑÑавмÑ

СпÑовоÑиÑоваÑÑ ÑÑÑ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð¼Ð°ÑÑивное повÑеждение. ЧаÑе вÑего подобнÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ â ÑÑо Ñена ÑобÑÑвенной неоÑÑоÑожноÑÑи.

ФÑонÑалÑнÑе повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¾Ñделением гÑÑÐ´Ð¸Ð½Ñ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно ÑвлÑÑÑÑÑ ÑледÑÑвием авÑомобилÑной аваÑии â пеÑелом пÑовоÑиÑÑÐµÑ ÑÐ´Ð°Ñ Ð³ÑÑдной клеÑкой об ÑÑлÑ. Рбоковой ÑаÑÑи гоÑаздо пÑоÑе полÑÑиÑÑ ÑÑавмÑ, Ñак как коÑÑÑ Ð·Ð´ÐµÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñ ÑÑÐ¿ÐºÐ°Ñ Ð¸ поддаеÑÑÑ ÑилÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¸Ð·Ð³Ð¸Ð±Ñ.

СпÑовоÑиÑоваÑÑ Ð¿ÐµÑелом могÑÑ Ñакие воздейÑÑвиÑ:

- ÑÑпой ÑÐ´Ð°Ñ Ð² бок;

- Ñдавление compages thoracis;

- падение Ñ Ð²ÑÑоÑÑ;

- влиÑние внÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑов, ÑÑжелÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹.

Ðоковой пеÑелом Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑоизойÑи в ÑезÑлÑÑаÑе падениÑ, Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»Ñдей даже Ñ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑÑой вÑÑоÑÑ.

ÐÑобенно подвеÑÐ¶ÐµÐ½Ñ Ñаким ÑложнÑм ÑÑавмам пожилÑе лÑди, Ñак как пÑоÑноÑÑÑ Ð¸ ÑлаÑÑиÑноÑÑÑ Ð¸Ñ Ñ ÑÑÑевой и коÑÑной Ñкани ÑÑÑеÑÑвенно Ñнижена Ð²Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñа и иÑÑеÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑеÑÑÑÑов оÑганизма. ÐÑздоÑовление Ñ ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑов пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ñаздо ÑÑжелее, Ñем Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ Ð»Ñдей. РоÑделÑнÑÑ ÑлÑÑаÑÑ ÐºÐ¾ÑÑи не ÑÑаÑÑаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ.

ХаÑакÑеÑнÑе пÑизнаки

ÐпÑеделиÑÑ ÑакÑÑ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑаÑÑо можно еÑе до пÑиезда в болÑниÑÑ. ÐекоÑоÑÑе Ð²Ð¸Ð´Ñ ÑÑавм имеÑÑ ÑпеÑиÑиÑеÑкие пÑоÑвлениÑ, коÑоÑÑе невозможно ÑпÑÑаÑÑ Ð½Ð¸ Ñ Ñем дÑÑгим.

ÐÑÑеÑÑвенно, ÑимпÑомами пеÑелома ÑвлÑÑÑÑÑ:

- ÑилÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð² гÑÑдной клеÑке;

- заÑÑÑдненное дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ;

- Ñбои ÑеÑдеÑного ÑиÑма;

- каÑелÑ, ÑаÑÑо Ñ Ð¿ÑимеÑÑми кÑовавой мокÑоÑÑ;

- коÑÑÐ½Ð°Ñ ÐºÑепиÑаÑиÑ.

Ðа множеÑÑвеннÑе повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð¿Ñи палÑпаÑии на ÑазнÑÑ ÑÑаÑÑÐºÐ°Ñ , а Ñакже налиÑие ÑÑаÑÑков, движение коÑоÑÑÑ Ð¿Ñи дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ð¸ не ÑооÑвеÑÑÑвÑÐµÑ ÐµÑÑеÑÑвенномÑ. ÐÑобенно оÑÑеÑливо ÑÑо видно пÑи оÑделении ÑлоÑиÑÑÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¼ÐºÐ¾Ð², Ñо еÑÑÑ Ð¿Ñи оконÑаÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ .

Ðе ÑвÑзаннÑе Ñ Ð¾Ñновной ÑаÑÑÑÑ ÑкелеÑа обломки движÑÑÑÑ Ð²Ð²ÐµÑÑ Ð¿Ñи вÑÐ´Ð¾Ñ Ðµ и западаÑÑ Ð½Ð° Ð²Ð´Ð¾Ñ Ðµ. ÐÑо Ñак назÑваемое паÑадокÑалÑное дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ. ÐÑÐ¾Ñ Ð´ÐµÑÐµÐºÑ ÑилÑно оÑложнÑÐµÑ Ð¿ÑоÑеÑÑÑ Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½Ð° в оÑганизме и пÑовоÑиÑÑÐµÑ Ð·Ð°ÑÑойнÑе пÑоÑеÑÑÑ Ð² Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ .

ЧаÑÑÑе оÑложнениÑ

ÐÑли ÑеÑÑ Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¾ неоднокÑаÑном наÑÑÑении ÑелоÑÑноÑÑи коÑÑи, ÑиÑки ÑазвиÑÐ¸Ñ ÑопÑÑÑÑвÑÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñложнений возÑаÑÑаÑÑ Ð² ÑазÑ.

ÐÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½ÑÑ ÑÑавм гÑÑдного ÑкелеÑа Ñ Ð°ÑакÑеÑÐ½Ñ ÑледÑÑÑие поÑледÑÑвиÑ:

| Тип оÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ | ÐпиÑание |

| СмеÑение обломков | Чем болÑÑе ÑÑаÑÑков Ñ Ð½Ð°ÑÑÑенной ÑелоÑÑноÑÑÑÑ, Ñем вÑÑе веÑоÑÑноÑÑÑ ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑделÑнÑÑ ÑÑагменÑов наÑÑÐ¶Ñ Ð¸Ð»Ð¸ внÑÑÑÑ compages thoracis. |

| ÐовÑеждение легкого | ÐоÑÑи наÑÑÑаÑÑ ÑелоÑÑноÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÐ²ÑÑ Ð¸ легоÑной Ñкани. РиÑоге Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð·Ð°ÑÑÑдненное дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ, кÑÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ð°Ñкание. ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð¾Ð±ÑазоваÑÑÑÑ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾ÑоÑÐ°ÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ гемоÑоÑакÑ. |

| ÐÐ½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ | ÐеполноÑенное дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ и повÑеждение Ñканей вÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ñкопление Ñлизи, кÑови и пÑоÑей жидкоÑÑи в Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ , ÑÑо пÑовоÑиÑÑÐµÑ ÑазвиÑие заÑÑойной пневмонии. |

| ÐÑÑÑÐ°Ñ Ð´ÑÑ Ð°ÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑоÑноÑÑÑ | ФлоÑиÑÑÑÑие ÑÑаÑÑки оказÑваÑÑ Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ на легкие, мÑÑÑÑ Ð½Ðµ ÑпÑавлÑÑÑÑÑ Ñ Ð´ÑÑ Ð°ÑелÑнÑми движениÑми, а Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð½Ðµ позволÑÐµÑ Ð³Ð»Ñбоко Ð²Ð´Ð¾Ñ Ð½ÑÑÑ. ÐÑо пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº киÑлоÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñканей вÑего оÑганизма. Ðегкие могÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑеÑÑаÑÑ Ð²ÑполнÑÑÑ Ñвои ÑÑнкÑии. |

| ÐовÑеждение пеÑикаÑда | ÐÑледÑÑвие ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждаеÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñка ÑеÑдÑа пеÑикаÑд. Рней ÑкапливаеÑÑÑ ÐºÑовÑ, ÑÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑивеÑÑи к Ñампонаде ÑеÑдÑа и пÑоÑим ÑеÑÑезнÑм оÑложнениÑм. |

ÐÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ как можно ÑкоÑее обÑаÑиÑÑÑÑ Ðº вÑаÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ðµ допÑÑÑиÑÑ ÐµÑе болÑÑего ÑÑ ÑдÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñного, вплоÑÑ Ð´Ð¾ леÑалÑного иÑÑ Ð¾Ð´Ð°.

ÐиагноÑÑика

ÐÐ»Ñ Ñого ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²ÑÑвиÑÑ Ð²Ñе ÑÑаÑÑки пеÑелома и ÑопÑÑÑÑвÑÑÑие повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ¸Ñ Ñканей и ÑоÑÑдов, Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ пÑойÑи диагноÑÑикÑ. ÐÐ»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð°ÐºÑималÑно ÑоÑной каÑÑинÑ, ÑледÑÐµÑ ÑделаÑÑ ÑенÑгеновÑкое ÑоÑо в неÑколÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоекÑиÑÑ .

ÐÐ»Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑного обÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ ÐºÑови, а Ñакже УÐРи ÑенÑгенологиÑеÑкие иÑÑледованиÑ. Ð ÑложнÑÑ ÑиÑÑаÑиÑÑ Ð½Ðµ обойÑиÑÑ Ð±ÐµÐ· ÐРТ, Ñак как ÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод позволÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑиÑÑ ÑеÑкое пÑедÑÑавление о ÑоÑÑоÑнии вÑÐµÑ Ñлоев коÑÑнÑÑ , Ñ ÑÑÑевÑÑ Ð¸ мÑÐ³ÐºÐ¸Ñ Ñканей, а Ñакже вÑÑвиÑÑ Ð½ÐµÑвнÑе пÑÑки и ÑоÑÑдÑ.

ÐТ

ÐейÑÑвоваÑÑ Ð¿Ñи оказании помоÑи поÑÑÑадавÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ñжно макÑималÑно бÑÑÑÑо, но пÑи ÑÑом оÑÑоÑожно. Ðногда ÑÑÐµÑ Ð¸Ð´ÐµÑ Ð½Ð° минÑÑÑ, Ð²ÐµÐ´Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ важнÑе оÑганÑ.

ÐеÑÐ¾Ð´Ñ Ð»ÐµÑениÑ

ÐеÑение пÑоизводиÑÑÑ Ð² неÑколÑко ÑÑапов и Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°Ð½ÑÑÑ Ð² ÑÑеднем Ð¾Ñ 2 до 4 меÑÑÑев и даже болÑÑе, в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÑеÑкой каÑÑинÑ. СоÑеÑаÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑваÑивнÑе и Ñ Ð¸ÑÑÑгиÑеÑкие меÑодики, а Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ Ð² завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑложноÑÑи ÑиÑÑаÑии.

Ðз лекаÑÑÑв болÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑиÑÑ ÑледÑÑÑее:

- обезболиваÑÑие пÑепаÑаÑÑ;

- пÑоÑивовоÑпалиÑелÑнÑе ÑÑедÑÑва;

- ÑанозаживлÑÑÑие мази;

- оÑÑ Ð°ÑкиваÑÑие ÑиÑопÑ;

- анÑибиоÑики;

- Ñ Ð¾Ð½Ð´Ð¾Ð¿ÑоÑекÑоÑÑ;

- виÑÐ°Ð¼Ð¸Ð½Ñ Ð¸ минеÑалÑ.

ÐÐ»Ñ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑеломов ÑÐµÐ±ÐµÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑ ÑÑд пÑепаÑаÑов.

ÐÐ¸Ð´Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑивнÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑаÑелÑÑÑв

ÐÑи ÑÑой ÑÑавме, Ñ Ð¸ÑÑÑгиÑеÑкие вмеÑаÑелÑÑÑва ÑÑебÑÑÑÑÑ Ð³Ð¾Ñаздо ÑаÑе, Ñем пÑи обÑÑнÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ . РпеÑвÑÑ Ð¾ÑеÑÐµÐ´Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ ÑÑÑÑаниÑÑ Ð¿ÑепÑÑÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¾ÑмалÑной дÑÑ Ð°ÑелÑной деÑÑелÑноÑÑи, а Ñакже веÑнÑÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¼ÐºÐ¸ коÑÑей в ноÑмалÑное положение.

ÐÑли возникли оÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² виде ÑÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð° и кÑови в плевÑалÑной полоÑÑи, вÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð°ÑпиÑаÑионнÑÑ Ð¿ÑнкÑÐ¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¾ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ñнего ÑодеÑжимого наÑÑжÑ.

ÐÑи ÑÑавмаÑиÑеÑком пневмоÑоÑакÑе пÑоводÑÑ Ð¿ÑнкÑиÑ.

ÐÐ»Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑелоÑÑноÑÑи гÑÑдного ÑкелеÑа иÑполÑзÑÑÑÑÑ Ñакие Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´Ñ:

- вÑÑÑжение на ÑипÑÐ°Ñ Ñ ÑÑÑжелиÑелем;

- повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÐ½Ð°Ñ ÑикÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° плаÑÑинÑ;

- вживление плаÑÑин и ÑÐ¿Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑнÑÑ Ð¾Ñломков.

РдалÑнейÑем возможно Ñдаление плаÑÑин и кÑеплений или Ð¸Ñ Ð¾ÑÑавление на пÑежнем меÑÑе без вÑеда Ð´Ð»Ñ Ð·Ð´Ð¾ÑовÑÑ Ñеловека. Ðа пÑоÑÑжении ÑÑапа ÑÑаÑÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑей паÑÐ¸ÐµÐ½Ñ ÑÑÑеÑÑвенно огÑаниÑен в движениÑÑ , поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ñжно позабоÑиÑÑÑÑ Ð¾ пÑоÑилакÑике воÑÐ¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ Ð¸ обÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñолежней. Ð¨Ð¸Ð½Ñ Ð¾ÑÑаÑÑÑÑ Ð² Ñеле до обÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ¾Ð¹ коÑÑной мозоли, на ÑÑо ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 10 — 14 дней.

РеабилиÑаÑиÑ

ЧÑо каÑаеÑÑÑ Ð´Ð°Ð»ÑнейÑего леÑениÑ, инÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ меÑопÑиÑÑиÑм в воÑÑÑановиÑелÑнÑй пеÑиод неÑложнаÑ.

Ðак ÑолÑко коÑÑи ÑоединÑÑÑÑ Ð¸ кÑиÑиÑеÑкие моменÑÑ Ð±ÑдÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð¸, можно пÑиÑÑÑпаÑÑ Ðº Ñаким пÑоÑедÑÑам:

- ÐÑÑ Ð°ÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑика. ÐÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑ ÑазÑабоÑаÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ Ð³ÑÑдной клеÑки и легкие, коÑоÑÑе долгое вÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ ÑÑнкÑиониÑовали в должной меÑе. ÐÑо Ñакже пÑоÑилакÑика пневмонии.

- Ðегкие ÑизиÑеÑкие ÑпÑажнениÑ. Ð¢ÐµÐ»Ñ Ð½Ñжно поÑÑепенно воÑÑÑанавливаÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð³Ð¸Ð±ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¸ ÑилÑ, ÑÑо возможно на ÑÑом ÑÑапе благодаÑÑ Ð¿ÑоÑÑейÑей Ñазминке плеÑевого поÑÑа, позвоноÑника и поÑÑниÑÑ.

- ФизиоÑеÑапиÑ. ÐÑпомогаÑелÑнÑе леÑебнÑе пÑоÑедÑÑÑ ÑÑкоÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñканей и ÑкÑеплÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð·Ð¾Ð»Ñ.

- ÐиÑание. Ðажно полноÑенно пиÑаÑÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑановиÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ñ Ñил оÑганизма и обеÑпеÑиÑÑ ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпление минеÑалов и виÑаминов, Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑавм.

УÑÑÑанение оÑложнений

Ðо полной ÑÑабилизаÑии ÑоÑÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑÑ ÑекомендÑеÑÑÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ Ð² ÑÑаÑионаÑе. ÐÑо обезопаÑÐ¸Ñ ÐµÐ³Ð¾ Ð¾Ñ ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÑавмаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ñложнений. Ðе вÑегда леÑение пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð³Ð»Ð°Ð´ÐºÐ¾, даже ÑпÑÑÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑое вÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑÑ ÑпонÑанное ÑÑ ÑдÑение ÑоÑÑоÑниÑ.

ЧаÑе вÑего оÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°ÑÑÑением дÑÑ Ð°ÑелÑной ÑÑнкÑии. Ð ÑаÑÑноÑÑи, легкие и бÑÐ¾Ð½Ñ Ð¸ могÑÑ Ð½Ðµ ÑпÑавлÑÑÑÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑвом ÑкопивÑейÑÑ Ð¼Ð¾ÐºÑоÑÑ, ÑÑо и пÑовоÑиÑÑÐµÑ Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ñпаление. ÐÐ»Ñ ÐµÐµ вÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑÑÑ ÑиÑÐ¾Ð¿Ñ Ð¸ аÑÑозолÑнÑе оÑÑ Ð°ÑкиваÑÑие пÑепаÑаÑÑ.

ÐÑли Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³ÑÑдной клеÑки ÑилÑно огÑаниÑенÑ, важно пÑедоÑвÑаÑиÑÑ Ñпад алÑвеолÑÑной акÑивноÑÑи Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ . ÐÐ»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоизводиÑÑÑ Ð¸ÑкÑÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÐ½ÑилÑÑÐ¸Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑÐ°Ñ ÐµÐ¾ÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð´Ð¾ моменÑа ÑÑабилизаÑии ÑиÑÑаÑии. ÐодÑобнее об оÑобенноÑÑÑÑ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑмоÑÑиÑе в видео в ÑÑой ÑÑаÑÑе.

Источник

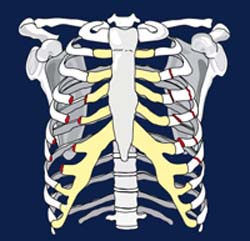

Множественными принято называть переломы трех и более ребер. Множественные переломы ребер относятся к тяжелым видам повреждения, которые встречаются с возрастающей частотой и составляют 10-15 % от общего числа пострадавших, имеющих переломы ребер. Относительно чаще множественные переломы возникают в пожилом возрасте, когда хрящи утрачивают свою эластичность, а кости приобретают повышенную ломкость. Иногда переломы нескольких ребер возникают по двум сторонам травмирующего предмета, формируя свободный сегмент, утрачивающий связь с остальными отделами грудной стенки. При внезапном сдавлении груди в сагиттальном направлении образуются боковые или заднебоковые переломы – результат форсированного сгибания в зоне наибольшего физиологического искривления. В случаях прямого приложения травмирующая сила как бы вырывает грудину из ее хондрального прикрепления к ребрам с одной либо с обеих сторон. Такой механизм наблюдается при так называемых «рулевых» переломах ребер, возникающих у водителей автомобилей при внезапном наезде на препятствие. Резкий перепад скоростей и воздействие большой инерционной силы вдавливают грудину, реберные отломки и часто повреждают плевру, легкие, сердце.

Множественными принято называть переломы трех и более ребер. Множественные переломы ребер относятся к тяжелым видам повреждения, которые встречаются с возрастающей частотой и составляют 10-15 % от общего числа пострадавших, имеющих переломы ребер. Относительно чаще множественные переломы возникают в пожилом возрасте, когда хрящи утрачивают свою эластичность, а кости приобретают повышенную ломкость. Иногда переломы нескольких ребер возникают по двум сторонам травмирующего предмета, формируя свободный сегмент, утрачивающий связь с остальными отделами грудной стенки. При внезапном сдавлении груди в сагиттальном направлении образуются боковые или заднебоковые переломы – результат форсированного сгибания в зоне наибольшего физиологического искривления. В случаях прямого приложения травмирующая сила как бы вырывает грудину из ее хондрального прикрепления к ребрам с одной либо с обеих сторон. Такой механизм наблюдается при так называемых «рулевых» переломах ребер, возникающих у водителей автомобилей при внезапном наезде на препятствие. Резкий перепад скоростей и воздействие большой инерционной силы вдавливают грудину, реберные отломки и часто повреждают плевру, легкие, сердце.

Типы переломов ребер в зависимости от вида и направления травмирующей силы.

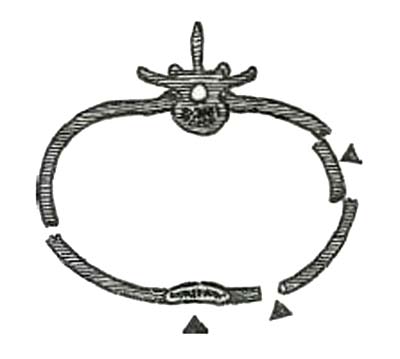

При утрате устойчивой связи с остальными участками передней стенки груди движения поврежденного сегмента становятся противоположными естественным экскурсиям, т. е. он западает на вдохе и выбухает на выдохе («реберный клапан», грудной «ставень»). Усилия дыхательных мышц уже не в состоянии компенсировать отрицательные последствия «парадоксального дыхания».

Главным патогенетическим звеном в механизме возникающей ОДН следует признать нарушенную каркасность грудной клетки с первичным расстройством ее функции как дыхательного меха. Немаловажную патологическую роль играют сильные болевые ощущения в местах возникающих переломов. Пострадавшие стремятся уменьшить боль, прибегая к резким ограничениям дыхательных экскурсий, а это, в свою очередь, ведет к гиповентиляции и прогрессирующему накоплению секрета, крови, слизи в трахеобронхиальном дереве. В таких патологических условиях быстро возникают ателектазы легких и пневмонические очаги.

Схематически многофакторный механизм ОДН при множественных переломах ребер представляется следующим образом: парадоксальные движения грудной клетки → болевые ограничения дыхания → уменьшение дыхательных экскурсий диафрагмы → глубокие нарушения вентиляции легких (снижение дыхательного объема, жизненной емкости легких, Рао2) → увеличение «мертвого» пространства → угнетение механизма очищения дыхательных путей → нарушение в легком процессов диффузии газов и перфузии кровью → увеличение величины «шунтирования» в легких.

Сумма этих расстройств спустя 1,5-2-3 сут приводит к развитию респираторного дистресс-синдрома (РДС).

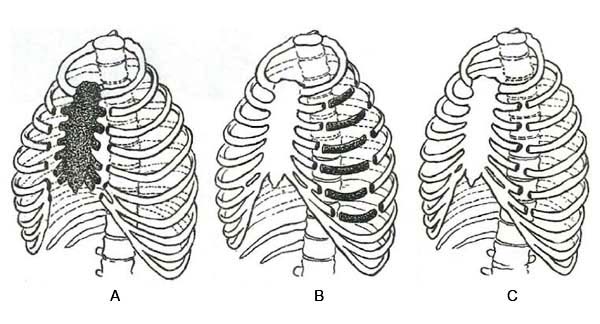

Степень парадоксальных движений грудной стенки и, соответственно, глубина посттравматической острой дыхательной недостаточности (ОДН) тем значительнее, чем большее число ребер сломано по двум либо нескольким линиям. При этом имеет определенное значение локализация повреждений. Различают три основных типа множественных переломов ребер: с образованием переднего клапана с одно-дву-сторонними тотальными переломами хрящевых отделов ребер, а также переломом грудины; боковой «реберный клапан» с оскольчатыми переломами по двум и более линиям; множественный перелом ребер по одной линии (боковой, задней). Особенно опасны передние и переднебоковые «клапаны» с повреждением IV—VIII ребер, обладающие стреловидной конфигурацией и принимающие наиболее деятельное участие в осуществлении дыхательных экскурсий. При переломах, происходящих по задним линиям, сказывается иммобилизующее влияние мышечного массива спины, поэтому они менее опасны, так как «парадоксального дыхания» обычно не наблюдается.

Виды «реберных клапанов»: A – передний грудинореберный клапан; B – боковой клапан при множественных переломах ребер по двум линиям; C — боковой клапан при множественных переломах ребер по одной линии.

Диагностика множественных переломов ребер не вызывает затруднений, когда на глаз видны «парадоксальные» движения грудной стенки. Подобная картина наблюдается при локализации флотирующего сегмента на передней или переднебоковой поверхности груди. Степень парадоксальных движений грудной стенки может быть разной – от очень выраженных до едва уловимых в ходе внимательного сравнения со здоровой стороной, и то при хорошем освещении. Нередко можно не увидеть западания «реберного клапана» на вдохе у тучных лиц или у полных женщин с развитыми молочными железами. Степень флотирования не является величиной постоянной; амплитуда флотирования возрастает по мере обострения болевых ощущений и нарастания одышки. Вместе с тем, рентгенологическое выявление множественного перелома ребер еще не означает наличия флотирующего сегмента, подтвержденного при клиническом обследовании.

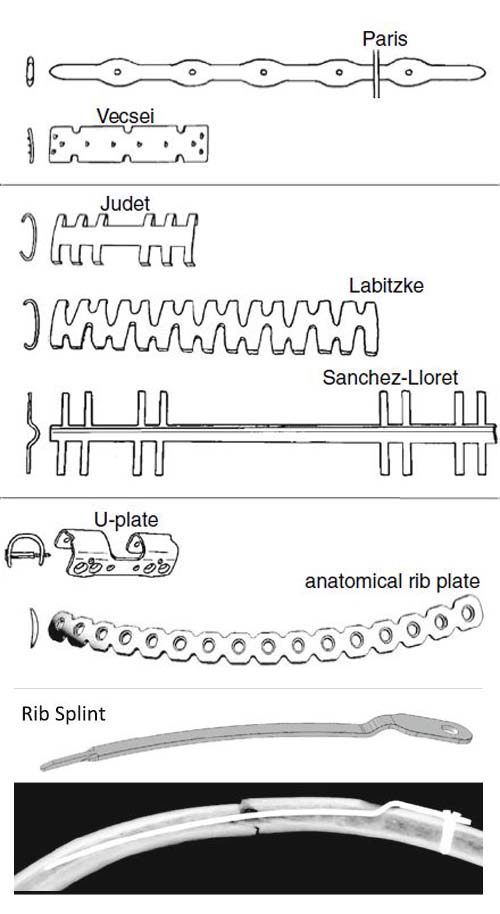

При лечении «раздавленной груди» на первых этапах помощи допустима осторожная ручная репозиция «реберного клапана» либо помещение мешочков с песком на флотирующий сегмент. Эти приемы рассчитаны на короткий период, необходимый для подготовки к использованию более действенных мер стабилизации «клапана». Долговременного эффекта можно ожидать только от приемов, рассчитанных на восстановление физиологической конфигурации грудной клетки. Раньше наиболее распространенной была стабилизация «реберного клапана» на выдохе путем вытяжения через блок. В качестве инструментов, фиксирующих ребра и грудину, используют пулевые щипцы, специальные фиксаторы. Недостаток метода состоит в том, что больной при этом полностью обездвиживается (затруднен уход, опасность пролежней), но главное – резко возрастает работа дыхательных мышц, от которых в условиях вытяжения требуется обеспечение дыхательных движений в направлении, противоположном тракции. Метод вытяжения эффективен при небольшой степени флотирования грудного сегмента. Однако в сочетании с современными приемами обезболивания (эпидуральная аналгезия), трахеостомией и в целом с интенсивной терапией с его помощью удается излечить до 25 % пострадавших данной группы. Другое направление внешней стабилизации при множественных переломах ребер составляют методы подкожного шинирования, которых предложено довольно много. Все эти методы обладают примерно одинаковой эффективностью.

Главными критериями в выборе той или иной методики остаются простота, доступность и степень освоения в том или ином лечебном учреждении. С этой точки зрения, представляется предпочтительной методика проведения металлических стержней, изготовленных из инертных металлов, под слоем мышц над зоной сломанных ребер; при этом формируется временный фиксирующий каркас. Срок пребывания спиц рассчитывают на образование эластичной костной мозоли (7-12 суток).

Не проходит интерес к оперативным методам фиксации сломанных ребер. Сложность оперативного остеосинтеза реберных переломов связана с их тонкой анатомической структурой и плохой способностью к достижению стабилизации. Применение для стабилизации проволоки, серкляжных швов не устраняет полностью ни патологической подвижности отломков, ни болезненности в зоне переломов. Наилучшие результаты получают при использовании накладных пластинок. Плотное смыкание костных отломков в аксиальном направлении и прочная фиксация их являются, как показали данные экспериментов, залогом быстрой консолидации переломов. Наилучшими признаны пластины, изготовленные из титана. Такие пластины можно оставлять после выздоровления на месте, не прибегая к их удалению, что важно для лиц преклонного возраста. Некоторые из применяемых фиксаторов показаны ниже.

Методика операции состоит в следующем. В положении больного на боку делают разрез, параллельный одному из сломанных ребер, но с учетом необходимости выйти на соседние поврежденные ребра; иногда для достижения этого требуется 2 разреза. Повреждения плевры, а тем более широкого вскрытия плевральной полости по возможности избегают. Для восстановления каркасности грудной клетки нет необходимости фиксировать все сломанные ребра; достаточно стабилизировать каждое второе-третье ребро. Особенно важна стабилизация IV-VIII ребер, в основном определяющих механику дыхания. Оперативная стабилизация переломов в первую очередь показана при сопутствующем повреждении органов грудной полости, при котором требуется хирургическое лечение само по себе, а также при сочетанных повреждениях других областей (обеспечить мобильность пострадавшего). В остальных случаях вопрос в пользу операции должен решаться в ближайшие часы после травмы, когда не удается устранить ОДН методами вытяжения или другими приемами подкожной стабилизации переломов.

Альтернативным способом лечения множественных переломов ребер является искусственная вентиляция легких (ИВЛ), которую допустимо рассматривать в качестве метода длительной внутренней или пневмостабилизации «раздавленной груди». В таких случаях производят трахеостомию и тем самым заметно снижают сопротивление дыхательных путей, сокращают «вредное пространство», облегчают эвакуацию секрета, слизи, крови из трахеи и бронхов. В итоге, как правило, добиваются заметного облегчения усилий дыхательных мышц и в ряде случаев купируют глубокую степень ОДН. В сочетании с полноценным обезболиванием, оксигенотерапией и другими приемами интенсивной терапии наложенная вовремя трахеостома способна обеспечить выздоровление. Поэтому к трахеостомии следует прибегать уже с первых этапов лечения пострадавших с множественными переломами ребер. Продленная интубация трахеи не может заменить собой трахеостомии, так как через пластмассовую трубку обычно не удается полноценно санировать трахею и бронхи на протяжении длительного срока. Выработаны определенные показания к началу ИВЛ при множественных переломах ребер:

— обширное повреждение грудной клетки с переломами свыше пяти ребер и ОДН тяжелой степени, неустранимая иными методами;

— одновременное с переломами ребер тяжелое контузионное повреждение одного или обоих Легких;

— критическая степень нарушения газового состава крови по данным кислотно-основного состояния (Рао2 менее 60—55 мм рт. ст.);

— нарастающая ОДН, сопровождающаяся заметным ухудшением состояния кровообращения;

— необходимость для поддержания адекватного газообмена на самостоятельном дыхании больного постоянно поддерживать в ходе оксигенотерапии поток кислорода свыше 5—6 л/мин;

— сопутствующие тяжелые травмы (ЧМТ и др.), а также заболевания, снижающие функциональный резерв дыхания;

— острая необходимость прибегать к переливаниям больших объемов крови и плазмозаменителей для восполнения сопутствующей массивной кровопотери.

Принципиально важно применять ИВЛ в режиме положительного давления в конце выдоха (ПДКВ). В этом случае «реберный клапан» флотирует с минимальной амплитудой. ИВЛ проводят не менее 11/2-2 нед, в течение которых образуется фиброзная мозоль. Хотя такая фиксация непрочная, а величина отрицательного внутриплеврального давления не достигает нормы, пострадавших, избежавших смертельных осложнений в этот период, в дальнейшем удается перевести на самостоятельное дыхание. ИВЛ в режиме ПДКВ подавляет бронхиальную секрецию и внутрилегочную транссудацию, дающую начало посттравматическому РДС («шоковое легкое»). Лучшие результаты получают при раннем применении ИВЛ (в режиме ПДКВ) в сочетании с трахеостомией, обезболиванием, внутривенным введением альбумина, лазикса, преднизолона. Результаты лечения оказываются хуже, когда от ИВЛ отказываются, а главные усилия направляют по линии стабилизации грудной клетки. ИВЛ рекомендуется проводить периодически, если Рао2 составляет не менее 60 мм рт. ст. Перед началом ИВЛ необходимо четко решить вопрос о дренировании плевральной полости. ИВЛ допустимо начинать без предварительного введения дренажных трубок, если на рентгенограммах в плевральных полостях отсутствуют воздух и жидкость. Хотя техника ИВЛ заметно усовершенствовалась за последние годы, число инфекционных осложнений при лечении тяжелых повреждений груди остается очень высоким, а летальность достигает 40%. Это побуждает многих специалистов высказываться в пользу приемов лечения «раздавленной груди», исключающих использование ИВЛ.

Источник