Неотложная помощь на догоспитальном этапе при переломах конечностей

1. При открытых переломах и артериальном кровотечении, на поврежденную конечность накладывают жгут или закрутку.

2. Немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

3. Обезболивание: необходимо дать внутрь обезболивающие медикаменты, по 1-2 таблетке, можно дать успокаивающие средства, если нет одновременного повреждения живота.

4. При наличие раны, обработка кожи вокруг раны 70о спиртом, наложение стерильной повязки.

5. Иммобилизация травмированных частей тела с использованием любых доступных средств. Производится транспортная иммобилизация, для уменьшения болевого синдрома, предотвращения дополнительных повреждений тканей отломками костей, кровотечения вследствие повреждения сосудов фрагментами кости.

6. Если нет травмы живота, дать внутрь питье.

7. При наличие холода, к месту травмы можно приложить холод.

8. Транспортировка в травматологический стационар.

Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата:

Шина должна зафиксировать конечность в средне физиологическом состоянии. При переломах мелких костей фиксируется 2 сустава, крупных костей – 3 сустава. Шина моделируется, по длине сегментов конечности. Измерение длины сегментов производится на здоровой конечности больного.

Шина или любое подручное средство перед наложением защищается мягкой прокладкой.

1. При переломе костей кисти,шина накладывается от кончиков пальцев до локтевого сустава. Под кисть подкладывается небольшой валик, кисть должна быть в состоянии умеренного сгибания. Выпрямлять кисть нельзя. После наложения шины конечность подвешивается широким бинтом или косынкой к шее.

2. При переломе костей предплечья,шина накладывается от кончиков пальцев до верхней трети плеча. Шина изгибается под углом 90о в области локтевого сустава, затем конечность подвешивается к шее.

3. При переломе плечевой кости,шина накладывается от пястно-фаланговых суставов до противоположного здорового плечевого сустава. Шина идет по локтевому края предплечья, по наружной поверхности плеча на надплечье и к противоположному плечевому суставу. Изгибается в области локтевого сустава и надплечья под углом 90-100о. В подмышечную область подкладывается валик из бинтов или свернутой ткани, затем конечность подвешивается к шее.

4. При переломе ключицы,в подмышечную область подкладывается валик из ткани, затем накладывается повязка Дезо или производится стягивание верхних конечностей ватно-марлевыми кольцами (кольца Дельбе), или накладывается «восьмиобразная» повязка.

5. При переломе лопатки,конечность фиксируется косыночной повязкой или лестничными шинами в состоянии умеренного отведения конечности, в подмышечную область подкладывается валик.

6. При переломе костей стопы, шина накладывается от кончиков пальцев до подколенной ямки, по задней поверхности конечности.

7. При переломе костей голени,одна шина накладывается по задней поверхности конечности от кончиков пальцев до средней трети бедра, две шины накладываются по боковым поверхностям конечности от пяточной области и выше коленного сустава. При переломе надколенникаиммобилизация такая же.

При переломах костей стопы и костей голени в нижней трети, перед наложением шин обувь нужно снять, нужно оставлять открытыми кончики пальцев, если на них нет ран, для наблюдения за кровообращением.

8. При переломе бедренных костей,шины должны охватить конечность с 3-х сторон. Одна шина идет по задней поверхности конечности от кончиков пальцев до нижнего угла лопатки, по наружной поверхности конечности шина идет от пяточной области до подмышечной области, по внутренней поверхности конечности шина идет от пяточной области до паха. Шины должны фиксироваться широкими бинтами к конечности, затем закрепляются к туловищу на уровне поясницы, и грудной клетки.

9. При переломах шейного отдела позвоночника,накладывается воротник Шанца, если нет воротника Шанца, можно подложить под шею толстый слой ваты и прибинтовать к шее. Главный принцип – сохранить физиологический изгиб позвоночника в шейном отделе.

При переломах позвоночника пострадавших необходимо перекладывать очень осторожно, 3-4 человека должны перекладывать не сгибая позвоночник, чтобы не вызвать смещение позвонков относительно друг друга.

10. Пострадавших с переломами других отделов позвоночника, перекладывают на щит, при переломах поясничного отдела под поясницу подкладывают валик, соответственно изгибу позвоночника и транспортируют на щите. Если отсутствуют ровные носилки, транспортируют на животе.

11. При переломах костей таза, больных укладывают на ровную жесткую поверхность с разведением полусогнутых ног в коленных и тазобедренных суставах (положение «лягушки»). Под коленные суставы подкладывается валик (из одежды, одеяла или других материалов). Если имеется тяжелое повреждение, то необходима иммобилизация таза, для этого необходимо на носилки или другую поверхность подложить широкую длинную ткань, можно использовать полотенца, длинные шарфы, затем на эту повязку положить мягкую прокладку, и без усилия таз стянуть и завязать концы повязки. Затем уложить в положение «лягушки».

12. При вывихах костей цель иммобилизации в том, чтобы придать конечности неподвижность, конечность должна быть иммобилизирована в том положении, в каком находится после травмы. Насильственные движения противопоказаны.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ, НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

Травмы груди делятся на:

1. Открытые (ранения).

2. Закрытые.

1. Проникающие в грудную полость.

2. Не проникающие в грудную полость.

1. С повреждением внутренних органов.

2. Без повреждения внутренних органов.

Закрытые травмы по механизму воздействия делятся на:

1. Ушибы.

2. Сдавления.

3. Сотрясение ударной волной.

Ушибы грудной клетки сопровождаются переломами костей грудной клетки (ребер, грудины, лопатки, ключицы). Концами сломанных костей могут быть нанесены повреждения внутренним органам.

При сдавлении грудной клетки может быть нарушение целостности скелета грудной клетки, иногда может быть повреждение внутренних органов без нарушения целостности скелета. Могут быть кровоизлияния в ткань легкого, повреждение сосудов, разрыв бронхов и трахеи. При внезапном сдавлении груди может быть травматическая асфиксия в результате резкого повышения венозного давления в момент травмы. У таких пострадавших обычно возникают множественные мелкие кровоизлияния на глазном яблоке, головном мозге, кожа лица и верхней половины туловища становятся синюшной.

Сотрясение органов грудной клетки происходит при различных взрывах. Воздействие ударной волны может привести к повреждению внутренних органов, прежде всего легких, без видимых разрушений мягких тканей и костей грудной клетки. В легочной ткани образуются множественные мелкие кровоизлияния, разрывы альвеол. После воздействия ударной волны нередко наступает потеря сознания, появляются боли в груди, кровохарканье, цианоз, учащается пульс и дыхание, снижается артериальное давление.

При травмах груди часто возникают переломы ребер.

Источник

Перелом — это нарушение целостности костей, возникающее вследствие действия извне силы, превышающей прочность кости.

Переломы подразделяются на закрытые и открытые.

Закрытыми называют переломы, при которых не происходит нарушения целости покровных тканей. По виду закрытые переломы бывают поперечными, косыми, винтообразными, оскольчатыми, вколоченными, внутрисуставными.

Закрытые переломы обычно сопровождаются внутренними кровотечениями. Величина кровопотери зависит от сложности перелома, его локализации и смещения костных отломков. Кровопотеря и болевая афферентная импульсация из зоны травмы обуславливают развитие травматического шока.

При открытых переломах имеется нарушение целостности кожных покровов и мягких тканей, вплоть до того, что в ране могут выступать концы поврежденной кости.

Тяжелым клиническим течением характеризуются боевые травмы, возникающие при воздействии поражающих факторов осколочно-взрывного и взрывного оружия. Тяжесть состояния определяется при этом развивающимися синдромами взаимного отягощения и или органной недостаточности. При подрыве боевой техники закрытые множественные многооскольчатые переломы сочетаются с повреждением и ранением органов другой локализации или комбинируются с ожогами и отравлениями продуктами горения. При взрывных и аварийных завалах у пострадавшего может развиться синдром длительного сдавливания.

Открытые переломы бывают огнестрельными, неогнестрельными и характеризуются сопутствующим повреждением (ранением) мягких тканей.

Все переломы костей и суставов могут быть изолированными, множественными, сочетанными, комбинированными.

Изолированными считаются переломы костей одного сегмента или повреждение одного сустава. Под множественными понимают несколько переломов в одном или нескольких сегментах или суставах. Сочетанными называются совместные повреждения опорно-двигательного аппарата и органов и структур других анатомических областей. Воздействие вместе с травмирующими агентами других поражающих факторов позволяет говорить о комбинированном поражении.

Диагностика переломов на догоспитальном этапе основывается на анамнезе и данных осмотра. Правильно собранный анамнез дает возможность установить механизм и, нередко, характер перелома.

Клинические признаки перелома подразделяются на абсолютные и относительные. К абсолютным признакам относятся следующие симптомы: наличие костных отломков в ране, патологическая подвижность на протяжении диафиза, костная крепитация, укорочение или деформация конечности, нарушение целости кости, определяемое рентгенологическим обследованием.

Относительными признаками перелома являются: припухлость и кровоизлияние в зоне травмы, нарушение ее функции, а при огнестрельных ранениях – характерная локализация входного и выходного отверстий при сквозных ранениях.

После осмотра пальцами осторожно определяют положение костей и их суставных концов, деформацию и дефекты в мягких тканях, болевые места, наличие патологической жидкости в суставах. Именно пальпация позволяет выявить резкую локальную боль при переломах, разрывах мышц и сухожилий. Для выявления болевых мест указательным пальцем производят медленное скользящее движение, начиная со здорового участка и двигаясь вдоль кости, мышцы, сухожилия. При этом в месте перелома или разрыва мышцы ощущается резкая боль. При переломах боль также проявляется при давлении и постукивании по длине (оси) конечности вдали от места травмы. Боль проявляется в месте перелома. В некоторых случаях при переломах костей выявляются не все указанные признаки, но наиболее характерны резкая болезненность и выраженное затруднение при движении. Специально сгибать конечность, чтобы убедиться в наличии перелома, недопустимо – это может привести к опасным осложнениям.

Диагностика переломов костей таза и сочетанных ранений тазовых органов основывается на учете смещения анатомических ориентиров таза, расположения раневых отверстий, проекции раневого канала, выхождения из ран кала и газов, истечения мочи, болезненности при бимануальной пальпации и нагрузке на тазовое кольцо, симптома “прилипшей пятки“, болевых ощущений при движениях в тазобедренных суставах. Возможно возникновение симптомов шока и перитонита.

При травмах и ранениях области позвоночника большое значение имеет тщательная оценка неврологических симптомов, состояние актов мочеиспускания и дефекации.

Симптомами закрытых повреждений суставов являются:

-нарушение формы сустава вследствие гемартроза или синовита и смещение отломков

-боль в суставах при движении

-ограничение свойственных данному суставу активных и пассивных движений

-патологическая подвижность, не свойственная данному суставу.

При открытых повреждениях может иметь значение расположение ран. Выстояние в рану костных отломков с суставными поверхностями, сопровождающееся истечением синовиальной жидкости и деформацией контуров сустава, следует считать абсолютными признаками огнестрельного ранения сустава.

Переломы костей опасны повреждением располагающихся около них кровеносных сосудов и нервов, что сопровождается кровотечением, расстройством чувствительности и движений поврежденной области.

Травмы опорно-двигательного аппарата могут осложняться массовой кровопотерей, шоком, раневой инфекцией, жировой эмболией.

Возникновение жировой эмболии объясняется с одной стороны механическим попаданием частиц жира костного мозга в сосудистое русло, с другой – гиперкоагуляцией крови и внутрисосудистым образованием жира.

Церебральная форма эмболии развивается через 1 – 2 сутки после перелома и характеризуется тем, что на фоне относительно удовлетворительного состояния появляются нарастающее беспокойство, одышка, цианоз, гипергтония, тахикардии (100-130 уд./мин). В последующем появляются дезориентированность, сонливость, непроизвольное мочеиспускание, петехиальная сыпь, менингеальные симптомы.

Легочная форма жировой эмболии определяется локализацией процесса в сосудах малого круга кровообращения и проявляется преимущественно симптомами пневмонии. При смешанной форме выявляются признаки поражения обоих кругов кровообращения.

Общие принципы оказания медицинской помощи при переломах костей скелета.

Чтобы осмотреть место перелома и наложить повязку на рану (в случае открытого перелома), одежду и обувь не снимают, а разрезают.

При оказании первой медицинской помощи непосредственно на месте происшествия осуществляется транспортная иммобилизация с фиксацией травмированной части тела. В первую очередь останавливают кровотечение и накладывают асептическую повязку. Затем пораженной конечности придают удобное положение и накладывают иммобилизирующую повязку.

Для снятия или уменьшения болей, несмотря на недостаточную эффективность, пострадавшему можно дать 1-2 таблетки анальгина, пентальгина или другие средства (кетаноф и т.п.), предварительно раздавив таблетки, полученный порошок засыпать под язык, пить не давать, но залить его минимальным количеством воды (1/2 чайной ложки). Возможно снятие болей с помощью 50 г водки.

Обеспечить щадящее транспортирование, постоянный контроль общего состояния, наложенных шин. При развитии терминальных состояний оказать первую реанимационную помощь в полном состоянии.

Источник

Догоспитальный этап включает в себя доврачебную и помощь бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия.

Доврачебная помощь включает: устранение механической асфиксии, временную остановку кровотечения, окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе, транспортную иммобилизацию.

При нарушении проходимости верхних дыхательных путей необходимо провести тройной прием Сафара и очистить ротовую полость.

Осуществить временную остановку наружного кровотечения, для этого используют любой из следующих методов:

1) пальцевое прижатие сосуда;

2) максимальное сгибание конечности;

3) тугая тампонада раны;

4) наложение жгута.

Жгут не накладывается на предплечье и на среднюю 1/3 плеча. После наложения жгута необходимо оценить его эффективность:

1) остановка кровотечения;

2) отсутствие пульса ниже жгута;

3) бледность кожных покровов конечности.

Затем под жгут помещается записка с указанием точного времени наложения жгута. В летнее время нахождение жгута до 1 часа, в зимнее – до 30 минут. Каждые 20-30 минут производят ослабление жгута для восстановления кровотока.

С целью анальгезии, как правило, используют анальгин или кетонал.

Транспортную иммобилизацию осуществляют двух суставов при переломе предплечья и голени, трех суставов – плеча и бедра. Одежду и обувь не снимают. При переломе бедра можно травмированную конечность прификсировать к здоровой или воспользоваться подручными средствами (досками, палками): наружный верхний край доски упирается в подмышечную область, внутренний – в паховую, нижние отрезки выступают за плюсневые кости. При переломе костей таза – наложение «лягушки». При травме позвоночника – на спине на щите. Иммобилизация при переломе ключицы заключается в фиксации к туловищу руки, соответствующей травмированной ключицы (рука сгибается в локтевом суставе, фиксируется косынкой и дополнительно к туловищу). Переломы ребер иммобилизации не подлежат. При травме органов брюшной полости – покой, горизонтальное положение, холод на живот, не обезболивать, чтобы не стереть клиническую картину. Транспортная иммобилизация конечностей.

Первая врачебная помощь бригадой скорой неотложной помощи предполагает направления:

1) временная остановка кровотечения;

2) обезболивание: промедол – 2% в/в;

3) транспортная иммобилизация;

4) восполнение кровопотери (в ходе транспортировки). При шоке I стадии вводят внутривенно струйно до 1000-1500 мл в час любого солевого раствора (натрия хлорида 0,9%-ный, дисоль, раствор Рингера). При более тяжелых нарушениях кровообращения (шок III стадии) помимо солевых растворов внутривенно струйно вводят гелофузин, полиглюкин, гиперхаес при объемном соотношении коллоидов и солевого раствора 1:2;

5) возможно введение глюкокортикостероидов (дексаметазон);

6) при продолжающемся внутреннем кровотечении тотчас после начала инфузионной терапии – срочная транспортировка в стационар под контролем за жизненно важными функциями в горизонтальном положении.

В случае, когда артериальное давление не определяется, скорость инфузии должна составлять 200-250 мл в час.

7) нормализация дыхания:

-при открытом пневмотораксе – окклюзионная повязка;

-при напряженном пневмотораксе – дренирование плевральной полости (плевральная пункция проводится во втором или третьем межреберье по среднеключичной линии);

-при нарушении проходимости дыхательных путей – восстановление проходимости;

-тройной прием Сафара (без разгибания головы при повреждении шейного отдела позвоночника), введение воздуховода, санация ротоглотки;

-оксигенотерапия.

Показания к искусственной вентиляции легких:

-апноэ;

-декомпенсированная острая дыхательная недостаточность;

-кома.

Источник

ГБОУ

ВПО Министерства образования Российской

Федерации

«Пермский

государственный медицинский университет

им. акад. Е.А.Вагнера»

КАФЕДРА

МОБИЛИЗЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕДИЦИНЫ

КАТАСТРОФ

Реферат

Скелетные

травмы

Выполнила

студентка 2 курса

Лечебного

факультета 212 группы

Каурцева

А.С.

Преподаватель:

Бурдина О. М

Пермь,

2015

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………стр.

КЛАССИФИКЦИЯ

СКЕЛЕТНЫХ ТРАВМ………………………………………………4ОКАЗАНИЕ

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

СТАЦИОНАРА……………………………………………………………………………10ЧАСТНЫЕ

ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА…………13

4.1

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ………………………………………

4.2

ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ……………………………………15

4.3

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА……………………………………

4.4

ПЕРЕЛОМЫ ТАЗА………………………………………………………………….16

СПИСОК

ИСПОЛЬЗАНОИТЕРАТУРЫ………………………………………………..17

ВВЕДЕНИЕ

Травмы

опорно-двигательного аппарата являются

одним из самых частых повреждений в

условиях промышленных и транспортных

катастроф, а также в очагах стихийных

бедствий. По статистике ВОЗ, тяжелые

механические травмы среди причин

смертности уступают лишь опухолям и

сердечно-сосудистым заболеваниям,

особенно у лиц моложе 45 лет. Имея

многовековую историю, теория и практика

лечения пострадавших с повреждениями

скелета в двадцатом столетии развивается

ускоренными темпами. Вызвано это тем,

что, с одной стороны, развитие цивилизации

привело к значительному увеличению

количества травм опорно-двигательного

аппарата и утяжелению характера

повреждений, с другой стороны, успехи

науки и техники существенно расширили

возможности для оказания помощи

рассматриваемой категории пострадавших.

Внедрение физических, химических,

инструментальных методов диагностики

и лечения позволило не только улучшить

функциональные результаты лечения, но

и спасти жизни множеству пострадавших,

травмы которых ранее считались не

совместимыми с жизнью

КЛАССИФИКЦИЯ

СКЕЛЕТНЫХ ТРАВМ

Информационный

взрыв по данной проблеме берет свое

начало с Третьего Всесоюзного съезда

ортопедов-травматологов (1975 год), и

дискуссии на страницах отечественных

и зарубежных медицинских журналов о

терминологии, классификации, методах

лечения продолжаются до настоящего

времени. В целом политравма предстала

как качественно иное патологическое

состояние, требующее новых путей к

успешному лечению. Наиболее рациональной

является нижеприведенная классификация

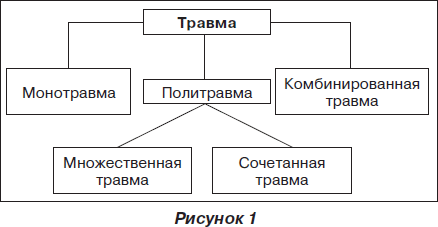

(рис. 1):

—

монотравма,

или изолированное повреждение, — это

повреждение одного органа или одного

сегмента в пределах одной

анатомо-функциональной системы;

—

множественная

травма — повреждение двух и более

сегментов или двух и более органов в

пределах одной системы;

—

сочетанная

травма — повреждения в двух и более

системах;

—

комбинированная

травма — повреждения, вызванные действием

двух и более этиологически разнородных

факторов.

Далее

будут рассмотрены наиболее часто

встречающиеся повреждения в условиях

ЧС — травмы опорно-двигательного

аппарата. К повреждениям опорно-двигательного

аппарата относятся:

—

переломы

костей;

—

вывих

на уровне суставов;

—

повреждения

сумочно-связочного аппарата суставов;

—

повреждения

мышц и сухожилий.

Существует

множество классификаций переломов. С

точки зрения объема оказания медицинской

помощи в условиях ЧС, т.е. в условиях

большого количества пострадавших,

целесообразно выделить следующие группы

переломов:

—

закрытые

переломы;

—

вторично

открытые переломы;

—

открытые

переломы;

—

огнестрельные

переломы.

Закрытый

перелом — нарушение целостности или

структуры кости без повреждения кожных

покровов в области перелома. Вторично

открытый перелом — перелом, в результате

которого происходит разрыв мягких

тканей и кожи изнутри смещенными костными

фрагментами. Открытый перелом —

сообщающееся повреждение кожи, мягких

тканей и кости, вызванное прямым действием

внешней силы.

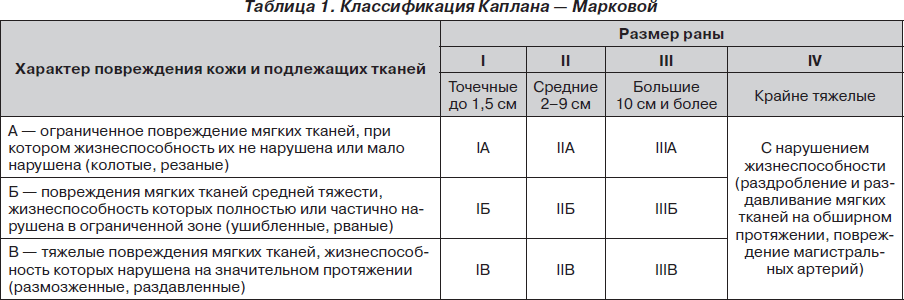

Общепризнанной

является классификация Каплана —

Марковой. Одним из основных достоинств

этой классификации, данной в табл. 1,

является учет повреждения мягких тканей,

которое иногда при оказании экстренной

медицинской помощи в условиях массового

поступления больных более влияет на

тактику лечения, чем характер повреждения

кости.

Клиническая

картина повреждения опорно-двигательного

аппарата представлена следующими

симптомами: боль, отек, деформация на

уровне повреждения и нарушение функции

травмированного сегмента. В зависимости

от тяжести повреждения в большей или

меньшей степени выражена ответная

компенсаторная реакция организма —

травматический шок. Наиболее шокогенными

являются: переломы бедра, переломы

позвоночника и повреждения таза. Кроме

того, следует иметь в виду, что развитие

шока может быть обусловлено наличием

повреждений нескольких менее значимых

сегментов. Причем в условиях политравмы

или сочетанной травмы наблюдается

эффект потенцирования, или так называемый

феномен взаимного отягощения. Другими

словами, тяжесть сдвигов в гомеостазе

организма более выражена, чем при простом

суммировании изменений, вызванных

каждым конкретным повреждением.

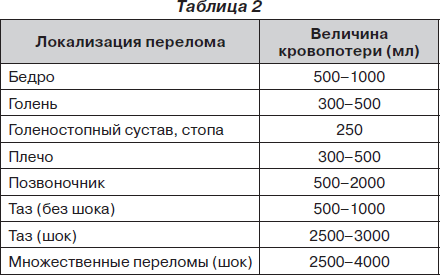

Патогенетическими

факторами, вызывающими развитие

травматического шока, являются боли и

кровопотеря. Кровотечение при повреждении

опорно-двигательного аппарата может

быть как внешним (открытые повреждения),

так и внутренним. Причем переоценка,

как правило, внешней кровопотери

сопровождается недооценкой внутреннего

кровотечения. Определить дефицит объема

циркулирующей крови в условиях массовых

поступлений больных, тем более в очаге

ЧС, не представляется возможным. Поэтому

данные об ориентировочных объемах

кровопотери при закрытых переломах

представляются крайне важными.

Представленные

данные (табл. 2), хотя и являются

приблизительными, оказывают существенную

помощь в определении объема инфузионной

противошоковой терапии. Необходимо

также учитывать и тот факт, что при

переломах костей, особенно эпиметафизарной

зоны, кровотечение обычно продолжается

в течение трех суток, поэтому дефицит

объема циркулирующей крови без инфузионной

терапии с течением времени нарастает.

Местные

симптомы повреждений опорно-двигательного

аппарата, как правило, позволяют без

особых трудностей выявить травму

конечностей и оказать соответствующую

помощь. Следует отметить необходимость

особого внимания к диагностике закрытых

повреждений магистральных сосудов.

Клиническая картина представлена

следующими признаками: отсутствие

пульса на периферических сегментах

конечностей, бледность кожных покровов

и снижение температуры дистальнее места

повреждения, отсутствие активных

движений, а через несколько часов —

контрактуры суставов.

Возможны

следующие варианты повреждений сосудов:

— разрыв;

— контузия

с последующим тромбозом;

— сдавление

сосуда смещенными костными фрагментами.

Особое

внимание следует уделить переломам и

вывихам костей на уровне, где артериальные

стволы наиболее плотно прилегают к

элементам опорно-двигательной системы.

Наиболее часто травма магистральных

артерий сопутствует следующим повреждениям

скелета:

— перелом

ключицы — повреждение подключичной

артерии;

— перелом

плеча и вывих предплечья — повреждение

плечевой артерии;

— перелом

нижней трети бедра и переломовывих на

уровне коленного сустава;

— повреждение

подколенной артерии.

Пострадавшие

с подозрением на повреждение магистральных

артерий должны быть немедленно

эвакуированы в специализированные

отделения, поскольку отсутствие

кровообращения в дистальных отделах

конечностей более четырех часов может

привести к необходимости их ампутации.

Диагностика

повреждений позвоночника, особенно на

догоспитальном этапе, довольно сложна.

Единственным симптомом при неосложненном

повреждении может быть боль, усиливающаяся

при движениях. Однако в условиях ЧС

зачастую сами пострадавшие, да и

медицинский персонал не придают этому

признаку особого значения. Определенную

помощь в постановке диагноза может

оказать выяснение механизма травмы.

Так, например, резкое сгибание или

запрокидывание головы в момент травмы

может привести к довольно тяжелым

повреждениям на уровне шейного отдела

позвоночника; падение с высоты на

выпрямленные ноги, переломы пяточных

костей часто сопровождаются повреждением

поясничного отдела позвоночника. Поэтому

в данной ситуации предпочтение следует

отдавать гипердиагностике.

ОКАЗАНИЕ

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Медицинская

помощь пострадавшим с повреждением

опорно-двигательного аппарата в очаге

катастрофы включает в себя следующие

элементы:

—

прекращение

действия травмирующего фактора;

—

остановка

наружного кровотечения;

—

противошоковая

терапия;

—

наложение

асептической повязки;

—

иммобилизация.

Извлечение

пострадавших из-под завалов, разрушенного

транспорта зачастую является дополнительной

травмой. Всплеск дополнительной болевой

импульсации при изменении положения

тела у пострадавших с повреждениями

опорно-двигательного аппарата,

возобновление остановившегося

кровотечения, попадание в кровяное

русло токсических продуктов у больных

с синдромом длительного раздавливания

могут привести к резкому ухудшению

состояния потерпевшего. Поэтому

предварительная оценка характера и

тяжести повреждений, а также обезболивание

являются необходимыми элементами

оказания медицинской помощи на этом

этапе. После извлечения пострадавшего

с имеющимся наружным кровотечением

необходимо произвести его остановку.

Среди небольшого арсенала приемов и

средств, используемых в этих целях,

предпочтение отдается наложению жгута

или давящей повязки, при наличии

инструментария — наложению зажима или

перевязке артерии в ране. Следует

отметить, что наложение жгута во многих

случаях бывает неоправданным:

—

во-первых,

показанием к наложению жгута являются

повреждения крупных, магистральных

артерий — плечевая, бедренная и

подколенная, открытые повреждения

которых встречаются крайне редко. Во

всех остальных случаях достаточно

наложения давящей повязки;

—

во-вторых,

использование в качестве жгута

импровизированных средств приводит к

наложению так называемого венозного

жгута, что, создавая венозный застой

при нормальном артериальном притоке,

приводит к значительной кровопотере

даже из небольших поверхностных ран.

После

остановки кровотечения проводится

оценка тяжести общего состояния больного,

начинается при необходимости инфузионная

противошоковая терапия, основными

элементами которой при травматическом

шоке являются обезболивание и

восстановление объема циркулирующей

крови. Возможны как общее обезболивание

наркотическими и ненаркотическими

аналгетиками, так и местные блокады

слабыми растворами анестетиков в область

перелома.

Для

инфузионной терапии показано применение

любых растворов, как солевых, так и

кровезаменителей. На данном этапе

оказания медицинской помощи важен

принцип восстановления объема

циркулирующей крови. Основными

показателями адекватности противошоковой

терапии являются уменьшение частоты

дыхательных движений, снижение тахикардии,

стабилизация артериального давления.

При

наложении асептических повязок

целесообразно использование так

называемых консервантов ран, каковым

является аэрозольный препарат цимезоль,

либо мазей на водорастворимой основе —

левосин, левомиколь. Использование этих

лекарственных средств позволяет

задержать развитие инфекции в ране до

24 часов, что позволяет отсрочить туалет

раны или операцию первичной хирургической

обработки.

Обезболивание

является одним из основных элементов

противошоковой терапии. На данном этапе

обязательно использование парентеральных

аналгетиков как наркотического, так и

ненаркотического ряда. Наряду с

центральной аналгезией возможно

использование и местной анестезии в

область перелома слабыми растворами

анестетиков. Показателем правильности

места введения анестетика является

поступление в шприц крови из гематомы,

образовавшейся в месте перелома.

Иммобилизация,

прекращая или уменьшая подвижность

отломков на уровне повреждения, уменьшает

болевую импульсацию, снижает риск

дополнительной травмы мягких тканей,

сосудов и нервов костными фрагментами.

В

нашей стране едва ли не единственным

средством, используемым для иммобилизации

при транспортировке пострадавших,

является лестничная шина Крамера.

Достаточно примитивная и простая в

обращении шина Крамера, тем не менее,

при правильном наложении обеспечивает

надежную иммобилизацию, необходимую

для транспортировки пострадавшего. Для

иммобилизации нижних конечностей могут

быть использованы шины Томаса, Дитерихса.

За рубежом широкое распространение

получили пневматические шины, которые

надеваются на конечность в виде чулка

с последующим раздуванием путем

использования химических реакций.

Возможно также и использование

импровизированных шин. Кроме того, при

отсутствии табельных и импровизированных

средств для иммобилизации используется

метод фиксации одной травмированной

нижней конечности к другой и фиксации

верхней конечности к туловищу. Главным

правилом и необходимым условием

транспортной иммобилизации при

травматических повреждениях конечностей

является фиксация двух смежных с

сегментом повреждения суставов. Например:

—

перелом

бедра: иммобилизация тазобедренного и

коленного суставов;

—

перелом

голени: иммобилизация коленного и

голеностопного суставов;

—

перелом

плеча: фиксация плечевого и локтевого

суставов;

—

перелом

предплечья: фиксация локтевого и

лучезапястного суставов.

Особо

необходимо остановиться на иммобилизации

при так называемых вынужденных положениях

конечностей. Такие положения обычно

встречаются при вывихах. Так, например,

при подмышечном вывихе плеча верхняя

конечность поднята над головой и

удерживается в таком положении здоровой

рукой; при наиболее часто встречающемся

заднем вывихе бедра нижняя конечность

согнута в тазобедренном и коленном

суставах, приведена и ротирована кнутри;

при запирательном вывихе бедра —

отведена кнаружи до 90 градусов и

ротирована кнаружи. В подобных ситуациях

ни в коей мере не следует пытаться

восстановить обычное положение

конечности, а следует произвести

иммобилизацию в имеющемся вынужденном

положении конечности.

Иммобилизация

при повреждении позвоночника и костей

таза осуществляется путем укладывания

больного на спину на ровную жесткую

поверхность. При повреждении шейного

отдела позвоночника больной укладывается

с несколько запрокинутой кзади головой

(валик под заднюю поверхность шеи), чтобы

придать шейному отделу позвоночника

положение разгибания.

При

повреждении таза нижние конечности

должны быть в положении сгибания в

тазобедренных и коленных суставах под

углом 30–40 градусов (так называемая поза

лягушки), что приводит к максимальному

расслаблению мышц, прикрепляющихся к

костям таза, и снижению болевых ощущений.

Технически такое положение достигается

при подкладывании валика соответствующего

размера под коленные суставы.

Транспортировка

больных с повреждениями опорно-двигательного

аппарата, особенно если она продолжается

длительное время, обязательно должна

сопровождаться аналгезией (повторные

введения аналгетиков или повторные

новокаиновые блокады), а также при

необходимости инфузионной терапией.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник