Остеосинтез диафизарного перелома большеберцовой кости по литвинову

Целью исследования явилось изучение результатов внутрикостного остеосинтеза при закрытых диафизарных переломах большеберцовой кости. Материалом послужили данные лечения повреждений 177 большеберцовых костей у 176 пациентов в возрасте от 15 до 69 лет, которые были разделены на следующие группы.

- с опорными переломами, прооперированные с помощью титановых стержней прямоугольного сечения;

- с субистмальными околоистмальными (локализующимися в пределах участка костного канала, где его расширение не превышает толщину кортикала на уровне перелома) повреждениями типа Al, В1 по АО -ASIF, которым был выполнен остеосинтез стержнями прямоугольного сечения;

- с неопорными переломами (кроме субистмальных околоистмальных), которым произведен остеосинтез стержнями прямоугольного сечения;

- с неопорными переломами, прооперированные стержнями с прямоугольным сечением верхней части (патенты РФ № 2188602, № 2223061) в условиях блокирования винтами.

Для оценки исхода повреждений использовали критерии Johner and Wruhs (1983).

В первой группе было 49 пациентов, причем у 7 из них имели место двойные переломы большеберцовой кости. Девятнадцать переломов локализовались на супраистмальном уровне, 17 — на истмальном, 20 — на субистмальном. Гнойных осложнений, несращений, угловых деформаций более 5 градусов, укорочений более I см не было. У всех результаты лечения были хорошие и отличные. Вторая группа состояла из 28 больных. Гнойных осложнений, несращений, угловых деформаций более 5 градусов, укорочений более 1 см также не было. Все результаты лечения расценены как хорошие и отличные. В третью группу вошли 69 пациентов, у которых имели место повреждения 70 большеберцовых костей, одной из них — на двух уровнях. Пятнадцать переломов были супраистмальные, 1 — истмальный, 55 — субистмальные. Гнойных осложнений, несращений не было. У 5 человек отмечена несостоятельность остеосинтеза, которая потребовала реостеосинтеза у 3, дополнительной гипсовой иммобилизации — у 3. Пятнадцать переломов (21 %) срослись с укорочением более 1 см. У 4 выявлены угловые деформации более 5 градусов. Результаты лечения оценены как отличные у 13 (18,5 %), хорошие — у 37 (53 %), удовлетворительные — у 16 (23 %), неудовлетворительные — у 4 (5,5 %). Четвертая группа представлена 30 пациентами, у 4 из которых имели место двойные переломы большеберцовой кости, у 1 — тройной. 9 переломов локализовались на супраистмальном уровне, 1 — истмальном, 26 — субистмальном. При супраисмальных переломах выполняли блокирование обоих концов стержня. Первично динамический вариант фиксации реализован у 22, статический — у 8. Гнойных осложнений, несращений, деформаций более 5 градусов, укорочений более 1 см не было. Результаты лечения у всех расценены как отличные и хорошие.

Выводы:

- Остеосинтез титановыми стержнями прямоугольного сечения опорных закрытых диафизарных переломов большеберцовой кости, а также субистмальных околоистмальных типа А1, В1 по АО — ASIF дает хорошие и отличные исходы лечения и может быть методом выбора.

- При неопорных закрытых диафизарных переломах большеберцовой кости целесообразно применять внутрикостный остеосинтез с блокированием винтами. Предложенные на основе титановых стержней прямоугольного сечения блокированные конструкции позволяют успешно реализовать не только статический, но также первично динамический вариант соединения при неопорных переломах.

Литвинов И.И., Ключевский В.В., Разанков А.Г.

Государственная медицинская академия, МУЗ КБ БСМП им. Н.В. Соловьева, г. Ярославль

Опубликовал Константин Моканов

Источник

29.05.2015

29.05.2015

Внутрикостный остеосинтез закрытых диафизарных переломов большеберцовой кости

Диафизарные переломы костей голени являются тяжелым видом повреждений опорно-двигательной системы. Частота их вместе с переломами диафиза бедра составляет более 26,3% от общего количества переломов длинных трубчатых костей.

Диафизарные переломы костей голени являются тяжелым видом повреждений опорно-двигательной системы. Частота их вместе с переломами диафиза бедра составляет более 26,3% от общего количества переломов длинных трубчатых костей (Минасов Т.Б., Галлеев A.M., Каримов К.К., 2008). Чаще данные переломы встречаются у людей молодого трудоспособного возраста. Консервативные методы лечения диафизарных переломов большеберцовой кости трудоемки, часто приводят к неудовлетворительным анатомическим и функциональным результатам. . Лечение аппаратом внешней фиксации создает значительные неудобства для пациента, требует сложной системы послеоперационного ведения. Поэтому в настоящее время подавляющее большинство данных повреждений лечится с помощью погружного остеосинтеза.

Целью исследования явилось изучение результатов внутрикостного остеосинтеза при закрытых диафизарных переломах большеберцовой кости. Материалом послужили данные лечения повреждений 177 большеберцовых костей у 176 пациентов в возрасте от 15 до 69 лет, которые были разделены на следующие группы.

- с опорными переломами, прооперированные с помощью титановых стержней прямоугольного сечения;

- с субистмальными околоистмальными (локализующимися в пределах участка костного канала, где его расширение не превышает толщину кортикала на уровне перелома) повреждениями типа Al, В1 по АО -ASIF, которым был выполнен остеосинтез стержнями прямоугольного сечения;

- с неопорными переломами (кроме субистмальных околоистмальных), которым произведен остеосинтез стержнями прямоугольного сечения;

- с неопорными переломами, прооперированные стержнями с прямоугольным сечением верхней части (патенты РФ № 2188602, № 2223061) в условиях блокирования винтами.

Для оценки исхода повреждений использовали критерии Johner and Wruhs (1983).

В первой группе было 49 пациентов, причем у 7 из них имели место двойные переломы большеберцовой кости. Девятнадцать переломов локализовались на супраистмальном уровне, 17 — на истмальном, 20 — на субистмальном. Гнойных осложнений, несращений, угловых деформаций более 5 градусов, укорочений более I см не было. У всех результаты лечения были хорошие и отличные. Вторая группа состояла из 28 больных. Гнойных осложнений, несращений, угловых деформаций более 5 градусов, укорочений более 1 см также не было. Все результаты лечения расценены как хорошие и отличные. В третью группу вошли 69 пациентов, у которых имели место повреждения 70 большеберцовых костей, одной из них — на двух уровнях. Пятнадцать переломов были супраистмальные, 1 — истмальный, 55 — субистмальные. Гнойных осложнений, несращений не было. У 5 человек отмечена несостоятельность остеосинтеза, которая потребовала реостеосинтеза у 3, дополнительной гипсовой иммобилизации — у 3. Пятнадцать переломов (21 %) срослись с укорочением более 1 см. У 4 выявлены угловые деформации более 5 градусов. Результаты лечения оценены как отличные у 13 (18,5 %), хорошие — у 37 (53 %), удовлетворительные — у 16 (23 %), неудовлетворительные — у 4 (5,5 %). Четвертая группа представлена 30 пациентами, у 4 из которых имели место двойные переломы большеберцовой кости, у 1 — тройной. 9 переломов локализовались на супраистмальном уровне, 1 — истмальном, 26 — субистмальном. При супраисмальных переломах выполняли блокирование обоих концов стержня. Первично динамический вариант фиксации реализован у 22, статический — у 8. Гнойных осложнений, несращений, деформаций более 5 градусов, укорочений более 1 см не было. Результаты лечения у всех расценены как отличные и хорошие.

Выводы:

- Остеосинтез титановыми стержнями прямоугольного сечения опорных закрытых диафизарных переломов большеберцовой кости, а также субистмальных околоистмальных типа А1, В1 по АО — ASIF дает хорошие и отличные исходы лечения и может быть методом выбора.

- При неопорных закрытых диафизарных переломах большеберцовой кости целесообразно применять внутрикостный остеосинтез с блокированием винтами. Предложенные на основе титановых стержней прямоугольного сечения блокированные конструкции позволяют успешно реализовать не только статический, но также первично динамический вариант соединения при неопорных переломах.

Литвинов И.И., Ключевский В.В., Разанков А.Г.

Государственная медицинская академия, МУЗ КБ БСМП им. Н.В. Соловьева, г. Ярославль

Теги:

234567

Начало активности (дата): 29.05.2015 12:45:00

234567

Кем создан (ID): 645

234567

Ключевые слова:

большеберцовая кость,остеосинтез,перелом

12354567899

Похожие статьи

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН НА ДОМУ

8-495-22-555-6-8

при переломе шейки бедра и пневмонии от компании МосРентген Центр — партнера Института имени Склифосовского

подробно

РЕНТГЕН ПОД КЛЮЧ

Лицензирование рентгеновских кабинетов

подробно

Продажа цифрового рентгена

Рентген дигитайзер AGFA CR12-X — оцифровщик рентгеновских снимков

подробно

Источник

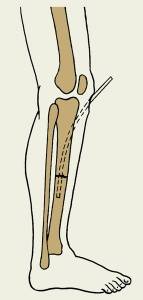

Закрытый интрамедуллярный остеосинтез является приоритетным способом лечения диафизарных переломов большеберцовой кости вследствие его малой инвазивности, значительной прочности и жесткости фиксации, быстрого восстановления функции опоры и движения конечности. Специфической проблемой данного метода, однако, является закрытая интраоперационная репозиция. Так, по материалам авторов, при внутрикостном остеосинтезе 32 переломов верхней трети голени у 27 (84 %) были угловые деформации более 5°, у 19 (59%) — смещение по ширине на 1 см и более, у 13 (41 %) потребовались повторные операции (G. J. Lang et al., 1995).

Способы и устройства для интраоперационной репозиции должны обеспечивать эффективную коррекцию смещений в трех плоскостях, сопровождаться минимальным дополнительным повреждением кости и мягких тканей, быть применимыми у пациентов с политравмой. Всем этим требованиям удовлетворяет предложенный нами спицевой дистрактор (патент № 75299, 2008 год), состоящий из стандартных деталей набора для остеосинтеза по Илизарову.

Был проведен сравнительный анализ результатов и осложнений у пациентов, прооперированных блокируемыми стержнями без использования спицевого дистрактора (группа № 1) и прооперированных блокируемыми стержнями с интраоперационным применением спицевого дистрактора (группа № 2). В обеих группах репозицию производили закрыто.

В первую группу вошли 88 больных с 90 травмированными (прооперированными) голенями и 96 переломами большеберцовой кости. Возраст был от 16 до 60 лет, средний — 37,7 года. По AO/ASIF 35 повреждений (38,9 %) классифицировали как тип А (А1 -30, А2 — 1, A3 — 4), 44 (48,9 %) — тип В (В1 — 22, В2 — 5, ВЗ — 17), 11 (12,2 %) — тип С (С1 — 1, С2 — 5 (4 двойных, 1 тройной), СЗ — 5). Закрытых повреждений было 86 (95,6 %), открытых 1 степени (по Gustilo R. В., 1990) — 4 (4,4 %). В верхней трети голени локализовались 13 переломов (13,5%), в средней — 29 (30,2 %), в нижней — 54 (56,3 %). Инфекционных осложнений не было. Имели место 3 несращения, одна замедленная консолидация, одна несостоятельность фиксации, потребовавшая реостеосинтеза. Укорочение более 20 мм было у одного, 11-20 мм — у 5. Деформации во фронтальной плоскости более 10° имели место у одного, 6-10° — у 7 пациентов. Деформация в сагиттальной плоскости 15° определялась у одного, ротационные смещения 11-20° — у 3. Существенных ограничений функции коленного и голеностопного суставов не было. Результаты расценены как хорошие у 73 (81,1 %), удовлетворительные — у 10 (11,1 %), неудовлетворительные — у 7 (7,8%).

Вторая группа представлена 21 пациентом с закрытыми переломами костей голени.

Возраст был от 18 до 58 лет, средний — 38,3 года. По AO/ASIF 7 повреждений (33,3 %) классифицировали как тип А1, 11 (52,4 %) — тип В (В1 — 9, ВЗ — 2), 3 (14,3 %) — тип С (С2 (двойной) — 1, СЗ — 2). Инфекционных осложнений, нарушений консолидации, несостоятельности остеосинтеза не было. Ротационные деформации также не отмечены. У 4 пациентов имели место незначительные угловые смещения до 3°: вальгус 3° — 1; вальгус 2° — 1; варус 2° — 1; антекурвация 3° — 1. У одного было укорочение голени на 0,5 см, связанное с предшествующим переломом. Существенных нарушений функции коленного и голеностопного суставов не наблюдалось. Все результаты лечения расценены как хорошие.

Проведенный анализ показал наличие статистически значимого различия исходов лечения в исследуемых группах.

Таким образом, интраоперационное применение предложенного спицевого дистрактора с возможностью коррекции смещений в трех плоскостях позволяет улучшить качество репозиции и результаты закрытого внутрикостного блокирующего остеосинтеза переломов большеберцовой кости.

И. И. Литвинов, В. В. Ключевский, А. Г. Разанков, А. В. Дударев

Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль

Опубликовал Константин Моканов

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Васин И.В.

1

Писарев В.В.

2

Львов С.Е.

2

1 Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн

2 ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России

Предложено устройство для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами (решение о выдаче патента на полезную модель, заявка № 2012129102/14(045610 от 10.07.2012)). Устройство позволяет проводить операции без электронно-оптического преобразователя. Уменьшает необходимость действий в процессе остеосинтеза ввиду использования единой системы направителя для проксимального и дистального блокирования. Вводить стержень с погружением в проксимальный метафиз большеберцовой кости. Надежно соединить стержень с направляющей планкой, что позволяет попадать блокирующими винтами в отверстия стержня с высокой частотой. Использовать стержень прямоугольной формы одного размера в поперечном сечении. Не требует рассверливания костномозгового канала. Обеспечивает раннюю функцию поврежденной конечности. Не требует послеоперационной иммобилизации поврежденной конечности. Показанием к его применению являются диафизарные переломы большеберцовой кости. Изучены результаты лечения 28 пациентов с закрытыми переломами костей голени, оперированных с применением данного устройства. Во всех случаях результаты лечения расценены как хорошие.

результаты лечения.

диафизарные переломы

большеберцовая кость

устройство для остеосинтеза

1. Баскевич М.Я. Устройство для интрамедуллярного остеосинтеза : Патент SU 992045 А. 1983. БИ № 4.

2. Васин И.В., Львов С.Е., Вихрев С.В. Устройство для остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами : Патент России № 2262320. 2005. Бюл. № 29.

3. Выговский Н.В. Устройство Н.В. Выговского для остеосинтеза бедренной кости : Патент России № 21181. 1998. Бюл. № 48.

4. Остеосинтез: руководство для врачей / под ред. чл.-кор. АМН СССР Ткаченко С.С. – Л. : Медицина. – 1987. – С. 26–27.

5. Krettek С., Mannp J., Miclau Т. The deformation of small diameter solid tibial nails with undreamed intramedullary insertion // J. Biomech. – 1997. – № 30. – P. 391.

6. Krettek С., Farouk О., Kromm A., Schandelmaier P., Tscherne Н. Vergleich eines durchleucchtungsfreien mecchanischen Zeilsystems und einer Freihandtechnik fоr die Plazierung von distalen Verriegelungsschrauben von Tibian // Sgeln. Chirurg. – 1997. – № 68. – P. 98.

7. Soyka P., Bussard С. Zur Verriegelungsnagelung – Ein stabiles ZielgerSt fur die distale Verbolzung // Helv Chir Acta. – 1990. – № 57. – P. 117.

8. Hashemi-Nejad A., Garlich N. Goddard N.J. A simple jig to ease the insertion of distal screws in intramedullary locking nails // Injury. – 1994. – № 25. – P. 407.

9. Rao J.P., Allerga M.P., Benevenia J., Dauhajre T.A. Distal screw targeting of interlocking nails // Clin. Orthop. – 1989. – № 238. – P. 245.

Введение

Наиболее перспективным для лечения большинства диафизарных переломов костей голени является закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. К его основным достоинствам относится малая инвазивность, значительная прочность, быстрое восстановление функции опоры и движения конечности. Однако при этом методе фиксации имеются свои специфические проблемы. Одна из них – дистальное блокирование стержня в костномозговом канале. Известны устройства для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием, при применении которых необходим рентгенологический контроль процесса блокирования [1–3; 5]. Для исключения рентгенологических методов контроля дистального блокирования были разработаны различные системы определения положения стержня в костномозговом канале [4; 6–8]. Наиболее распространенной стала разработка направляющих устройств. Однако простая фиксация их на проксимальном конце стержня не может учитывать его деформацию во время введения. По этой причине метод «свободной руки» является наиболее распространенным для дистального блокирования.

Материалы и методы

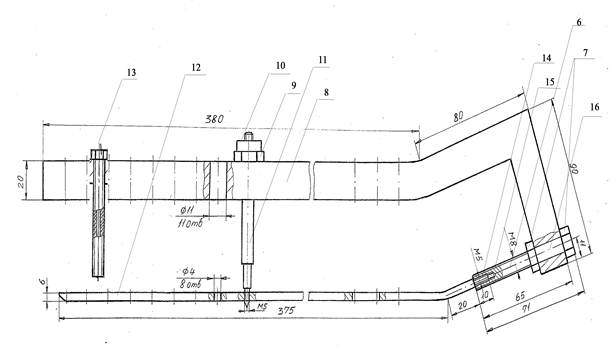

Нами предложено устройство для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами (решение о выдаче патента на полезную модель, заявка № 2012129102/14(045610 от 10.07.2012) (рис. 1). Использование предлагаемого устройства обеспечивает следующие возможности.

1. Применение без электронно-оптического преобразователя.

2. Уменьшение необходимых действий ввиду использования единой системы направителя для проксимального и дистального блокирования.

3. Постановка стержня в костномозговой канал после закрытой репозиции перелома большеберцовой кости.

4. Ввести стержень с погружением в проксимальный метафиз большеберцовой кости.

5. Надежно соединить стержень с направляющей планкой, что позволяет попадать блокирующими винтами в отверстия стержня с высокой частотой.

6. Использовать стержень прямоугольной формы одного размера в поперечном сечении, что позволяет создать дополнительную ротационную стабильность в костномозговом канале. Не требует рассверливания костномозгового канала.

7. Ранняя функцию поврежденной конечности.

8. Не требует послеоперационной иммобилизации поврежденной конечности.

Показанием к его применению являются диафизарные переломы большеберцовой кости.

Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение точности и упрощение техники дистального блокирования винтами при внутрикостном остеосинтезе стержнем без применения электронно-оптического преобразователя.

Указанный результат достигается следующим.

1. Имеется одна направляющая планка.

2. Дистальный контактор состоит из одного узла.

3. Имеется резьбовое соединение дистального контактора, состоящего из 1 детали.

4. Возможность выполнения дистального и проксимального блокирования с одной направляющей планки.

5. Направляющая система универсальна для применения стержней различного размера.

6. Имеется резьбовое соединение между втулкой для сверления и направляющей планкой.

7. Проксимальный конец стержня имеет торцевую резьбу по оси стержня.

8. Проксимальный контактор имеет ось с внутренней резьбой, соответствующей резьбе на проксимальном конце стержня, наружной резьбой для соединения с направляющей планкой с помощью двух гаек.

Сущность изобретения поясняется на рисунке 1. Устройство состоит из четырех составляющих: стержня (12) и направляющей планки с отверстиями (8) и двух контакторов – проксимального (6) и дистального (11). Стержень (12) прямоугольного сечения 7 x 8 мм с фиксированной проксимальной кривизной. Длина стержня варьирует от 300 до 420 мм, шаг изделия 15 мм, материал изготовления титан. В стержне на проксимальном конце имеется торцевая резьба (14), в дистальной и проксимальной половине имеются гладкие отверстия под блокирующие винты и резьбовое отверстие в дистальной части для соединения с дистальным контактором. В направляющей планке имеются отверстия для фиксирующих и направляющих узлов (8). Проксимальный контактор (6), состоит из оси с внутренним резьбовым (15) и наружным (16) резьбовым наконечником, двух гаек (7). Дистальный контактор включает ось с резьбовым наконечником и поисковым концом (11), фиксирующую втулку (9) и гайку (10), направляющие втулки для сверления (13).

Рис. 1. Устройство для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами: 6 – проксимальный контактор; 7 – гайки резьбового наконечника проксимального контактора; 8 – направляющая планка с отверстиями; 9 – фиксирующая втулка дистального контактора; 10 – гайка дистального контактора; 11 – дистальной контактор; 12 – стержень; 13 – втулка для сверления.

Техника оперативного вмешательства

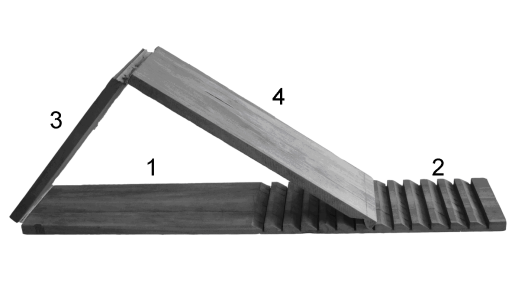

Оперативное вмешательство проводится по спинномозговой или перидуральной анастезией. Положение больного лежа на спине. Конечность укладывается на специальное устройство для фиксации нижней конечности при выполнении интрамедуллярного остеосинтеза (решение о выдаче патента на полезную модель, заявка № 2012108766/14(0132200) от 07.03.2012) (рис. 2). Технический результат предлагаемого устройства заключается в повышении точности выполнения репозиции отломков большеберцовой кости.

Рис. 2. Устройство для фиксации нижней конечности при выполнении операции интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости: 1 – неподвижная опора; 2 – зубчатые пазы; 3 – опора для бедра; 4 – опора для голени.

Данное устройство состоит из неподвижной опоры (1), которая на дистальном конце имеет зубчатые пазы (2), на проксимально конце шарнирное соединение с опорой для бедра (3), имеющей в середине мягкий фиксатор для бедра, выполненный в виде ремня. Опора для бедра соединена в дистальной части с опорой для голени (4). Все опоры выполнены из рентгеннегативных материалов. Неподвижная опора фиксируется к операционному столу специальными струбцинами.

После обработки операционного поля (всей нижней конечности от стопы до паховой складки) выполняется разрез кожи по передней поверхности коленного сустава от нижнего полюса надколенника до бугристости большеберцовой кости, проекция связки надколенника. Благодаря эластичности кожных покровов разрез приобретает форму вытянутого овала длиной 3,5–4 см и шириной 2–2,5 см. Рассекается поверхностная фасция, под которой располагается связка надколенника. Одномоментно связка рассекается вдоль. Пальпаторно определяется место введения стержня. В этой зоне в метафизе большеберцовой кости формируется канал в направлении сверху вниз, по оси большеберцовой кости, который должен соединиться с полостью костномозгового канала, определяется провал при заведении шила.

Следующий этап операции – установка стержня в полость костномозгового канала. Выполняется закрытая ручная репозиция перелома большеберцовой кости, которая удерживается до момента окончания заведения стержня руками ассистента. Затем стержень медленно вводится по заранее сформированному туннелю в метафизе большеберцовой кости в костномозговой канал с помощью фиксированной на проксимальном конце планки, которая затем удаляется. Допускается использование молотка при плотном прохождении стержня в канале по проксимальной части направляющей планки. Стержень погружается на всю длину, заранее выбранную при предоперационном планировании, и достигает дистального метафиза большеберцовой кости. При прохождении стержня зоны перелома возможно не попадание его в дистальный отломок, что клинически проявляется избыточной подвижностью на зоне перелома. В этом случае необходимо выйти стержнем до окончания проксимального отломка, повторить закрытую репозицию и повторно завести его. После этого проводится визуальный контроль оси конечности, при необходимости выполняются рентгенограммы для оценки репозиции зоны перелома и расположения стержня.

После установки стержня начинается его блокирование. Для этого на торцевую резьбу (14) проксимального конца стержня вкручивается ось (6) внутренним резьбовым наконечником (15), а наружным резьбовым наконечником (16) двумя гайками (7) она фиксируется к направляющей планке (8), которая ориентируется по оси большеберцовой кости (рис. 1). После введения втулки в отверстие для дистального контактора в направляющей планке по ней производится сверление переднего кортикального слоя диаметром 7 мм. Втулка удаляется, и на ее место через имеющееся отверстие в кости устанавливается и фиксируется ось (11) в стержне с помощью поискового конца и резьбового соединения, а в планке – путем вкручивания фиксирующей втулки (9) и гайки (10). Таким образом, формируется жесткая система соединения стержня с направляющей планкой, что позволяет при введении втулки для сверления (13) выполнить его через оба кортикальных слоя и отверстие в стержне. Т.е. обеспечивается высокая вероятность попадания винтов в дистальные и проксимальные блокируемые отверстия в стержне. По сформированному каналу вводятся самонарезающиеся винты. Количество винтов в дистальном отломке зависит от его величины и может достигать 3 штук, в проксимальном отломке расположено 2 винта. После установки винтов в проксимальном и дистальном отломках направляющее устройство демонтируется. Проводится визуальный контроль оси конечности, ручной прочности фиксации, объёма движений в коленном и голеностопном суставах. Выполняются рентгенограммы голени в стандартных укладках для оценки точности репозиции отломков, расположения стержня в канале и винтов в отверстиях стержня. Проводится установка активного дренажа в полость коленного сустава. Послойное ушивание раны. Швы на кожу. Асептические повязки. Эластичное бинтование конечности. Внешняя иммобилизация не выполняется.

На 2–3 сутки после операции назначается УВЧ-терапия, ЛФК с целью разработки движений в коленном и голеностопном суставах, укрепления мышц нижних конечностей.

Удаление фиксатора целесообразно проводить при наличии рентгенологической картина сращения в среднем через 1–2 года после оперативного вмешательства.

Результаты и обсуждение

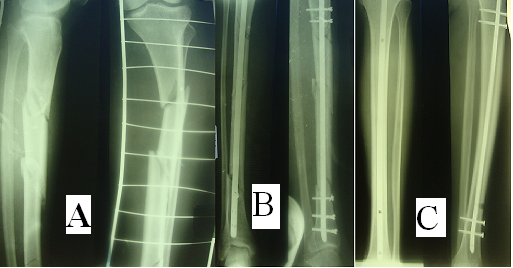

Результаты лечения изучены у 28 пациентов. Средний срок нетрудоспособности составил 121,8 ± 0,58 дня. Инфекционных осложнений, нарушения консолидации, несостоятельности остеосинтеза не было. Срок наблюдения составил 1,5 ± 0,16 года. Функции нижней конечности не нарушена. Движения в коленном и голеностопных суставах в полном объёме. Сила мышц голени соответствовала неповрежденной стороне. Результаты лечения во всех случаях расценивались как хорошие. Примером может служить клиническое наблюдение (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограммы больного Г. 45 лет. Диагноз: закрытый неосложненный двойной перелом левой большеберцовой кости в верхней и средней трети со смещением отломков.

А – после получения травмы; В – после выполнения остеосинтеза большеберцовой кости с использованием устройства для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами; С – через 12 месяцев после операции (функция конечности восстановлена полностью).

Выводы

Предложенное устройство позволяет выполнять интрамедуллярный остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами.

Во всех случаях применения устройства для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости с блокированием винтами получены хорошие результаты лечения.

Рецензенты:

Стрельников Александр Игоревич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии и урологии ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Иваново.

Гусев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней ФДППО ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Иваново.

Библиографическая ссылка

Васин И.В., Писарев В.В., Львов С.Е. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ С БЛОКИРОВАНИЕМ ВИНТАМИ // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7399 (дата обращения: 05.06.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник