Остеосинтез переломов костей таза

Более чем в 70,5% случае повреждения таза представляли собой элемент сочетанной травмы. Все без исключения повреждения таза сопровождались развитием травматического шока.

Недостатками метода являются длительное вынужденное пребывание больного в постели, трудности по уходу, часто развивающиеся сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, тромбэмболия и пр.

Неудовлетворительными были отдаленные результаты, особенно, при переломах вертлужной впадины в сочетании с центральным вывихом бедра: коксартроз, нестабильность тазобедренного сустава, дистрофические изменения в шейке бедра и вертлужной впадине, большое смещение фрагментов вертлужной впадины, осложняющее последующее эндопротезирование поврежденного сустава. Хирургические методы лечения полифрактур таза включают в себя чрескостный остеосинтез внешними аппаратами Г.А. Илизарова, КСТ и внутренний остеосинтез с использованием пластин, стержней, винтов. В раннем периоде травматической болезни чрескостный остеосинтез при повреждениях таза и разрывах его соединений является методом выбора. Аппарат служит для остановки кровотечения из области переломов, стабильной фиксации костных отломков и соединений таза, предупреждения осложнений со стороны внутренних органов.

Объем оперативного вмешательства определялся общим состоянием пострадавшего. В сокращенном объеме чрескостный остеосинтез производили на обычном (общехирургическом) столе без предварительной репозиции отломков, используя элементы комплекта Илизарова — дуги, полукольца больших размеров, сектора. Кости таза фиксировали резьбовыми стержнями диаметром 6 мм, которые вводили с помощью специального троакара без контроля электроннооптическим преобразователем. Это так называемый фиксационный противошоковый вариант остеосинтеза с формированием переднего С-образного фиксирующего компонента.

В предоперационном периоде помимо традиционного рентгеновского обследования выполняли компьютерную томографию таза, что в значительной степени облегчало определение характера повреждений, типы смещений и планирование компоновки внешних аппаратов.

У пострадавших с центральным вывихом бедра одномоментно устраняли вывих, накладывали передний С-образный компоненте фиксацией бедра на стороне повреждения, обеспечивая постоянную тягу по оси диафиза и шейки бедренной кости. При повреждениях таза с абсолютной нестабильностью после нормализации общего состояния больного (на 10-14-е сутки) проводили второй этап остеосинтеза: на ортопедическом столе устраняли смещения отломков, частично перемонтировали внешнюю рамку аппарата, вводили дополнительные стержни для окончательной аппаратной репозиции. У большинства пациентов добиться идеального сопоставления отломков тазовых костей не удалось.

Наибольшее значение мы придавали восстановлению заднего полукольца, выведению на один уровень тазобедренных суставов. В двух случаях при оскольчатых переломах лонных и седалищных костей на фоне разрыва мочевого пузыря не достигнуто замыкания переднего полукольца. Причем, в сроки 1,5-2 года после травмы нарушений функций нижних конечностей у данных больных не отмечено. В послеоперационном периоде придерживались активной тактики ведения больных. Средние сроки фиксации в аппарате составили 2-2,5 месяца. Полную нагрузку на конечности разрешали через 3-3,5 месяца после операции. Хорошие и удовлетворительные результаты в лечении множественных переломов таза достигнуты в 87% случаев. Наиболее частым осложнением было воспаление мягких тканей вокруг стержней — 5,7%. У трех пациентов с полифрактурами таза не удалось достигнуть удовлетворительного стояния костных отломков из-за поздних сроков остеосинтеза (4-4,5 недель).

Применение чрескостного остеосинтеза позволило повысить эффективность лечения больных с переломами костей таза, особенно при ТСТ и политравме, стойким противошоковым и гемостатическим эффектом, созданием оптимальных условий для ранней активизации и реабилитации больных, профилактикой гиподинамических осложнений.

Гудзь Ю.В., Хомутов В.П.

Кафедра военной травматологии и ортопедии ВМедА, Елизаветинская больница, г. Санкт-Петербург

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

Окончательное лечение механически нестабильных переломов таза не обязательно означает проведение раннего погружного остеосинтеза. Окончательным лечением может стать и увеличение продолжительности наружной фиксации перелома. И наоборот, при планировании ранней внутренней фиксации, необходимость в проведении внеочаговой фиксации перелома может отсутствовать.

Определенные обстоятельства, такие, как открытые переломы таза, делают долгосрочную внеочаговую фиксацию методом выбора, особенно при сильном загрязнении раны вследствие открытых повреждений петель кишечника. Внешняя фиксация предпочтительнее и при тяжелых размозженных переломах, например, ветвей лонных костей. Выбор способа фиксации зависит не только от типа перелома, вовлечения в процесс мягких тканей или наличия других повреждений, но и от владения травматологом техникой наложения конструкций.

По этим причинам строгого системного подхода к лечению нестабильного перелома таза не существует, и авторы предлагают ознакомиться с проверенными на опыте собственными разработками.

Тактика ведения АР повреждений относительно простая. Переломы AP1 представляют одну из очень редких моделей стабильных по биомеханике переломов, при которых вертикальная нагрузка не противопоказана, а оперативные вмешательства не требуются. Примером АР2 переломов являются повреждения по типу «открытой книги», когда таз удерживается на прочных задних крестцово-подвздошных связках.

При этих травмах необходимо провести хирургическое восстановление «силы натяжения» только в передних, поврежденных отделах таза. Это достигается фиксацией пластиной и шурупами, или наружной фиксацией. Остеосинтез пластинами обычно проводится при переломах лонных костей, когда линия перелома проходит вдоль симфиза или рядом с ним, а внеочаговый остеосинтез целесообразнее применять при переломах ветвей лонных костей со смещением, а так же в ситуациях, когда проведение внешней стабилизации предпочтительнее.

Если пострадавший имеет лишний вес, или фиксация переднего полукольца не так надежна, ее можно усилить задней фиксацией (чрескожными крестцо-во-подвздошными стяжками). При АРЗ травмах стабилизацию, как правило, обеспечивает задняя фиксация (крестцо-во-подвздошными шурупами или пластиной и шурупами) в комбинации с передней.

Тактика ведения LC повреждений более сложная, так как, хотя тип LC1 переломов наблюдается чаще (по последним данным нашего учреждения в 62% случаев на 1229 переломов), в то же время, он более разнообразный по модели перелома. Авторы делят LC1 на «хорошую» и «плохую» LCIs (латеральная компрессия с незавершившимся переломом крестца).

При «хороших» LCIs подвижность отломков минимальная или имеются незавершенные переломы крестца. В типичных случаях они лечатся консервативно, без ограничения ходьбы. «Плохие» LCIs включают завершившиеся переломы крестца, и могут сопровождаться значительными повреждениями переднего таза.

В некоторых случаях травма бывает настолько тяжелой, что таз смещается кзади и, фактически, раскрывается, что на обзорных рентгенограммах выглядит как АР2 или АРЗ повреждения. Эти травмы являются механически нестабильными, и требуют, по крайней мере, фиксации шурупами заднего таза, исключения вертикальной нагрузки, а иногда даже фиксации переднего таза.

Переломы, которые нельзя строго отнести к «хорошим» или «плохим» LCIs, встречаются не так часто, но вносят изменения в алгоритм лечения. При переломах типа LC2s фиксация производится, как правило, с помощью «LC2» шурупов, (стандартные крестцово-подвздошные шурупы могут не захватить зоны перелома), или фиксируется крыло подвздошной кости.

При LC3 переломах применяется оперативная техника конкретно для АР и LC повреждений с обеих сторон таза. Переломы вследствие вертикальной компрессии лечатся как АРЗ травмы.

Повреждения, сопровождающиеся разрывом мочевого пузыря, встречаются сравнительно часто, и требуют отдельного обсуждения, т.к. могут изменить тактику ведения пациента. При переломах, которые требуют фиксации пластиной, для предупреждения контакта пластины с мочой, мы первоначально восстанавливаем целостность мочевого пузыря, даже в случаях забрюшинной локализации разрывов, которые могут лечиться консервативно.

Разрыв мочевого пузыря является относительным противопоказанием к фиксации пластиной, поэтому предпочтительнее проведение внеочагового остеосинтеза.

Сроки проведения остеосинтеза часто определяются сопутствующими повреждениями и их осложнениями, такими, как легочная недостаточность и повреждения центральной нервной системы. В некоторых случаях ранний остеосинтез является лучшим выбором. Например, если при переломе по типу «открытой книги» и нетяжелом разрыве симфиза с интактными задними крестцово-подвздошными связками (АРСII) больному предстоит лапаротомия, то фиксацию лонного сочленения пластиной лучше совместить с хирургическим вмешательством.

Недавние исследования в нашем учреждении показали, что открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF), проведенная во время лапаротомии для окончательной стабилизации переломов, может быть так же надежна, как наложение наружного фиксатора, и, до настоящего времени, такой подход не привел к увеличению процента летальных исходов по любой из причин.

При отсутствии необходимости в срочной лапаротомии подход к выбору времени фиксации более гибкий. Возможно, лучшей тактикой будет многоэтапность хирургической реконструкции перелома. При стабильной гемодинамике проводить фиксацию непосредственно в день травмы не обязательно, но при других обстоятельствах показано безотлагательное хирургическое лечение перелома.

При нестабильной гемодинамике, коагулопатии и гипотермии оперативную фиксацию лучше отложить. Однако при более тяжелых повреждениях некоторые хирургические пособия по стабилизации перелома должны выполняться на ранних этапах лечения, несмотря на то, что окончательную, более жесткую фиксацию лучше проводить позднее (о чем говорилось выше), когда закончатся реанимационные мероприятия, и будет определена тактика лечения других повреждений.

Преимущества остеосинтеза в более поздние сроки соотносят с пользой ранней окончательной фиксации, которая создает условия для быстрой активизации пациента, необходимой для профилактики легочных осложнений, уменьшения длительности аппаратной вентиляции и ранней реабилитации пострадавшего.

В принципе, открытая репозиция переднего таза проводится через определенное время (24-48 часов), достаточное для формирования устойчивости тромба. Более ранний накостный остеосинтез вызывает увеличение кровопотери, поэтому не рекомендуется при предшествующей неустойчивой гемодинамике. В то же время внеочаговый остеосинтез не сопровождается большой кровопотерей и может быть выполнен в первые часы после травмы.

К преимуществам внешней фиксации следует добавить возможность удаления бандажа, который временно использовался для нормализации гемодинамики, а также лучшую консолидацию переломов ветвей лонных костей, которые не без труда поддаются лечению пластинами и шурупами. В неотложном порядке может быть выполнена чрескожная фиксация крестцово-подвздошного сочленения и переломов крыльев подвздошных костей, так как кровопотеря при таких повреждениях минимальна. Ранняя фиксация заднего таза чрескожной техникой требует качественного рентгеноскопического обеспечения, которое в острых ситуациях уступает КТ.

— Также рекомендуем «Техника фиксации костей таза. Методика»

Оглавление темы «Переломы костей таза»:

- Помощь при тазовом кровотечении. Тактика

- Наружная фиксация при переломе костей таза. TPOD

- Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. Задачи

- Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

- Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи

- Оперативная остановка тазового кровотечения. Тактика

- Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

- Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

- Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

- Техника фиксации костей таза. Методика

Источник

Ушибы таза и переломы костей таза: лечение и реабилитация.

Ушибы таза

Ушибы мягких тканей, которые окружают тазовое кольцо, обычно сопровождаются кровоподтеками, отслоением кожи и формированием медленно рассасывающихся и легко инфицирующихся глубоких межмышечных гематом. Лечение чаще всего предлагается неоперативное: покой, прогревания, рассасывающая терапия. При отслойке кожи и образовании гематомы, прибегают к ее пункции. В случае нагноения гематомы показано оперативное вмешательство. При незначительном ушибе области промежности, например, при ударе ногой или падении на край твердого предмета и т.д., возможно подкожное повреждение перепончатой части мочеиспускательного канала. Прогноз на излечение при неосложненном ушибе благоприятный.

Переломы костей таза

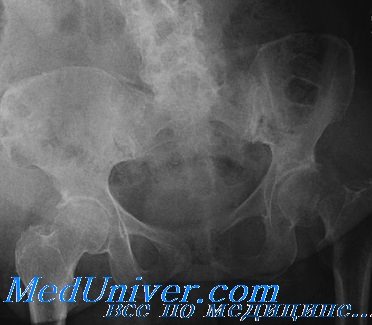

Причины переломов таза бывают разнообразные, чаще всего это: падение с высоты на бок или на область ягодиц, сдавливание таза при автомобильных авариях, обвалах, падении больших грузов на область таза. Механизм переломов костей таза зависит от направления сдавливающих сил .

- При сагиттальной компрессии таза наиболее вероятно возникновение двусторонних переломов лобковых и седалищных костей, поперечного перелома крестца и разрывов крестцово-подвздошных сочленений.

- При фронтальной компрессии таза вероятно возникновение множественных переломов переднего полукольца таза, переломов крыльев и тел седалищных костей, продольных переломов крестца и разрывов крестцово-подвздошных сочленений.

- При диагональной компрессии таза могут возникать переломы тел лобковых костей, разрыв лобкового симфиза, продольные переломы крестца, разрывы крестцово-подвздошных сочленений.

- При сильном боковом ударе в область бедренной кости наиболее вероятно возникновение переломов дна вертлужной впадины, тел обеих седалищных и лобковых костей и разрыв крестцово-подвздошных сочленений на противоположной стороне таза.

Главными силами, действующими на таз, являются ротация кнаружи, ротация кнутри и вертикальные сдвигающие силы. Каждая из этих сил приводит к различным типам перелома таза.

Переломы таза делят на три типа:

- Перелом типа А — стабильный, с минимальным смещением и без нарушения целости тазового кольца.

- Перелом типа В — происходит разрыв лобкового симфиза, в результате таз как бы «раскрывается», это повреждение называют «открытая книга». Половины таза нестабильны в положении ротации кнаружи. При таком типе травмы задние связочные структуры не повреждаются.

- Перелом типа С — характеризуется разрывом всего тазового дна, разрушением заднего крестцово-подвздошного комплекса. Повреждения могут быть одностороннними и двусторонними. Диагностику вертикальной нестабильности лучше всего проводить клинически и при помощи Компьютерной Томографии.

Часто при множественных переломах костей таза наблюдаются кровоизлияния в окружающие ткани. Исследование пальцем через влагалище или прямую кишку позволяет определить переломы крестца, копчика или костей переднего отдела тазового кольца, а также характер их смещения. Диагноз уточняют по рентгенограмме всего таза. Объемная трехмерная реконструкция КТ-изображения создает целостную картину переломов и облегчает выбор методов лечения.

Переломы передних отделов таза могут сочетаться с повреждениями мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Реже страдают прямая кишка, подвздошные сосуды, седалищный и запирательный нервы. Необнаружение или позднее выявление этих повреждений ведет к инфекционным и неврологическим осложнениям, нередко заканчивающимся смертью пациента. Переломы заднего полукольца, разрывы крестцово-подвздошных сочленений всегда сопровождаются массивным забрюшинным кровотечением до 2 литров и более.

Лечение стабильных переломов таза и переломов без смещения отломков.

Пострадавшего необходимо уложить на жесткие носилки, под коленные суставы подложить валик из одежды, ввести обезболивающие препараты и направить в стационар санитарным транспортом или вызвать специализированную бригаду «скорой помощи». Лечение переломов костей таза начинают с анестезии. Назначают постельный режим на щите в течение 3-4 недель. С первых же дней повреждения назначают ЛФК. При переломах крестца и копчика трудоспособность восстанавливается через 4-5 недель. В последующем, если больного беспокоят постоянные боли в области копчика, то показано оперативное удаление дистальной части копчика.

Лечение нестабильных повреждений таза.

Лечение всех больных начинают с применения неоперативных методов. Назначают постельный режим на 5-8 недель. Для обезболивания производят внутритазовые блокады. Прекращение болей в области переломов является показанием к назначению ЛФК. При выраженных вертикальных смещениях применяют скелетное вытяжение за кости бедра и голени с постепенным увеличением тяги грузами до 14-16 кг. Для лечения разрывов лобкового симфиза используют гамак. Гамак натягивают так, чтобы таз оказался подвешенным, тогда сближение в области симфиза происходит за счет веса больного. Внутритазовые и забрюшинные гематомы тампонируют и дренируют.

Оперативные методы лечения нестабильных повреждений таза: чрескостный остеосинтез. На основании морфологических исследований тазовых костей и таза в целом, были разработаны аппараты для фиксации многоплоскостного управляемого действия на базе конструкций Г.А.Илизарова. Основные их достоинства:

- спицы и стержни аппаратов вводят в тазовые кости с учетом оптимальных зон под определенным углом

- способ малотравматичен

- возможна управляемая дозированная репозиция в трех плоскостях

Чрескостный остеосинтез стабилизирует тазовое кольцо, компенсирует места переломов, уменьшая внутритазовое пространство, что способствует уменьшению кровотечения, а также значительно улучшает функциональные результаты лечения.

Реабилитация больных с переломами таза.

Комплекс восстановительного лечения больных при переломах костей таза включает в себя ЛФК, ФТЛ, масаж. Дополнительно применяют способ магнитотерапии и устройство для локальной гипотермии. Стабильная фиксация переломов — это основной способ предупреждения развития респираторного дистресс-синдрома и полиорганной недостаточности. Реабилитация включает в себя 4 этапа:

- Первый этап 1-14 дни: курс ФТЛ, гипотермии для снятия болей, магнитотерапию .

- Второй этап 2-8 недели: ЛФК лежа и у опоры, ходьба на месте без опоры и ходьба на костылях. Применяют магнитотерапию, ультразвук, массаж.

- Третий этап 8-12 недели: проводят упражнения 1 и 2 этапов с большим усилием и в большем объеме. Для укрепления мышечного корсета назначают электростимуляцию и массаж.

- Четвертый этап от 12 недель до 6 месяцев: больным рекомендуют занятия на тренажерах, бассейн, массаж, лечебные ванны.

Таким образом, комплексное применение аппаратов внешней фиксации и ранней реабилитации пострадавших с тяжелой травмой таза позволяет улучшить анатомо-функциональные результаты и сократить сроки стационарного и амбулаторного лечения.

Источник