Перелом черепа от удара ногой

Повреждения, возникающие в результате ударов руками и ногами, достаточно хорошо изучены и освещены в судебно-медицинской литературе. Особенностям повреждений, причиненных действием невооруженной рукой, посвящена диссертация профессора Анатолия Никифоровича Белых «Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека» (1993). Невооруженной рукой, в частности кулаком, можно причинить различные повреждения. Это повреждения, как правило, преимущественно без нарушения целости кожи. Наиболее часто образуются кровоподтеки, подкожные гематомы различной формы и величины, гематомы век. Гематомы век имеют вид так называемых очков при ударе в область спинки носа, переносицы. От удара кулаком могут образовываться ушибленно-рваные раны, переломы костей лицевого отдела черепа: носа, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловых костей и отростков. При травматическом воздействии в височную область могут возникнуть переломы височной кости, сопряженные с эпидуральной и субдуральной гематомами [1]. В доступной нам судебно-медицинской литературе, в том числе в публикациях профессора А.Н. Белых, отсутствуют сведения о возможности образования вдавленных переломов лобной кости от удара кулаком.

В монографии А.П. Громова «Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки)» (М.: Медицина, 1979) при проведении экспериментальных исследований получены результаты, свидетельствующие о возможности образования вдавленных переломов различных областей головы. Удары по голове наносились специальным устройством (типа молотка) с вмонтированной в него месдозой (тензометрическое устройство). Вдавленные переломы возникали при локализации ударов в лобно-теменной и височной областях, когда действовала не вся поверхность соударения (12 кв. см), а лишь ее часть. Автором было обращено внимание на то, что наибольшие повреждения (вдавленные и дырчатые переломы, трещины значительной длины) возникали в тех случаях, когда направление травмирующей силы было перпендикулярно к соударяемой поверхности головы [2].

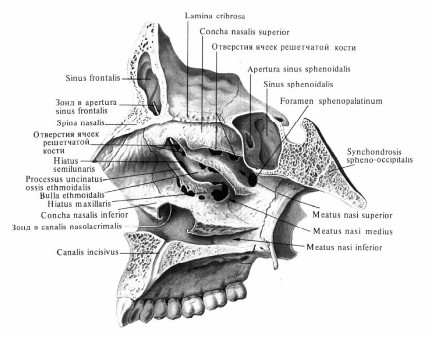

Лобная кость является одной из самых прочных и толстых костей черепа, но в то же время имеет «слабое место», известное в анатомии как лобная пазуха. Лобная пазуха (sínus frontális) – парная воздухоносная полость, залегающая в передненижних отделах лобной кости между обеими ее пластинками. Пазуха имеет четыре стенки:

- переднюю (лицевую);

- заднюю, граничащую с передней черепной ямкой;

- нижнюю, которая в большей своей части является верхней стенкой орбиты и на небольшом протяжении граничит с клетками решетчатой кости и полостью носа;

- внутреннюю (перегородку), которая в нижнем отделе обычно стоит по средней линии, а кверху может отклоняться в стороны.

Размеры ее могут быть самыми разнообразными. Лобные пазухи отделяются друг от друга вертикальной тонкой костной перегородкой, которая часто может быть отклоненной в ту или другую сторону; поэтому пазухи редко бывают одинаковыми по форме и размерам. Лобные пазухи отсутствуют у новорожденных, обычно они развиваются к 7–8 годам, а максимального размера достигают уже после полового созревания. Размеры пазух резко варьируют, обычно у мужчин они бывают большими, чем у женщин. Пазухи выстланы слизистой оболочкой и сообщаются каждая со средним носовым ходом. Слизистая лобной пазухи иннервируется надглазничным нервом, несущим постганглионарные парасимпатические волокна лицевого нерва, отвечающие за секрецию слизи.

В практике наблюдаются случаи полного отсутствия обеих лобных пазух. Приблизительно у 5 % людей лобные пазухи отсутствуют. Лобная пазуха может быть развита только на одной стороне, примерно в 13–15 % случаев. Средние размеры лобных пазух составляют: высота – 28 мм, ширина – 24 мм, глубина – 20 мм, объем – 6–7 мл. В некоторых случаях лобная пазуха может достигать значительной величины, так что дно ее образует почти всю крышу орбиты, доходя кнаружи до скулового отростка лобной кости, а кзади до малого крыла клиновидной кости. Стенки лобной пазухи имеют различную толщину, но наиболее тонкая нижняя стенка, принимающая участие в образовании верхней стенки глазницы [3, 5].

Рис. 1. Топография лобной пазухи

Таким образом, в случаях, когда удары тупым твердым предметом наносятся в лобную область головы, в проекции лобной пазухи, в том числе и кулаком, возможно образование как линейных, так и вдавленных переломов.

В специальной медицинской литературе нейрохирурги и оториноларингологи описывают травматические повреждения лобной кости и, в частности, лобных пазух. Переломы лобной пазухи составляют всего 5–15 % всех переломов верхних отделов лицевого скелета и наиболее часто связаны с автомобильными травмами, спортивными происшествиями и противоправными действиями. Изолированные переломы передней пластинки составляют примерно 33 % этих повреждений. Комбинированные переломы передней, задней пластинок и носолобного кармана составляют около 67 % повреждений лобной пазухи. Изолированные травмы задней пластинки не часты [6, 7].

По данным оториноларингологического отделения городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева (г. Хабаровск) за 2011–2013 годы, имели место 20 случаев обращений за медицинской помощью с вдавленными переломами лобной кости, локализовавшимися в проекции лобных пазух. Всем больным было показано и проведено плановое оперативное лечение в объеме фронтотомии

и остеосинтеза костных отломков. Из 20 случаев травмы в 4 отмечено

травматическое повреждение лобной пазухи в результате удара кулаком во время

драки. По одному из этих пациентов (гражданин Л.) была проведена судебно-медицинская экспертиза в отделе судебно-медицинской экспертизы филиала № 4 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ.

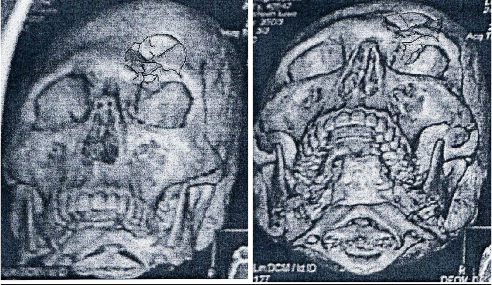

Из медицинских документов на имя гражданина Л. известно, что первая помощь потерпевшему оказана в нейрохирургическом отделении краевой клинической больницы № 2 г. Хабаровска. Больной доставлен на скорой помощи с диагнозом «ЗЧМТ СГМ перелом лобной кости?». При поступлении предъявлял жалобы на головную боль, тошноту, слабость. С его слов – избит неизвестными. Состояние при поступлении удовлетворительное. Запах алкоголя изо рта. Пульс 80 ударов в минуту, частота дыхания 17 дыхательных движений в минуту, артериальное давление 120/70 мм рт. ст. Сознание ясное. Зрачки одинаковые, фотореакции живые. Движения глазных яблок в полном объеме. Горизонтальный нистагм. Чувствительность лица не нарушена. Прозопарез слева. Корнеальные рефлексы сохранены. Слух не нарушен. Глотание, фонация не нарушены. Девиации языка нет. Сухожильные рефлексы одинаковы, парезов нет. Патологических рефлексов нет. Чувствительность не нарушена. Статико-динамическая атаксия. Вегетативные пробы положительные. Менингеальных знаков нет. Локально – ссадины лица. На спиральной компьютерной томографии: вдавленный фрагментарный перелом лобной кости в области фронтальной пазухи с повреждением наружной и внутренней ее стенок и верхней стенки орбиты, с внедрением в полость черепа внутренней стенки фронтальной пазухи на 1,3 см.

Рис. 2. Компьютерная томограмма Л.

В этой области отмечается компрессия ткани мозга, небольшая пневмоцефалия, мелкая (до 1–2 мм) субдуральная гематома, других очагов патологической плотности не определяется. Срединного и аксиального смещения нет. Боковые желудочки и арахноидальные пространства не изменены. Выставлен диагноз «открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Вдавленный фрагментарный перелом лобной кости слева.

Пластинчатая субдуральная гематома в месте перелома. Ушиб мягких тканей лица». По поводу данной травмы больной получал лечение в течение 9 суток в нейрохирургическом отделении ККБ № 2 г. Хабаровска и был выписан на амбулаторное лечение. На следующие сутки поступил в оториноларингологическое отделение городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева для проведения реконструктивной операции.

В беседе с экспертом гражданин Л. пояснил, что травму головы получил в результате удара кулаком во время драки в одном из ресторанов г. Хабаровска. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы следственными органами поставлен ряд вопросов, в том числе о возможности образования данного повреждения в результате удара кулаком. Было установлено, что тупая травма головы в виде вдавленного перелома лобной кости, с ушибом головного мозга средней степени тяжести явилась опасной для жизни и по пункту 6.1.2 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, введенных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. № 194н, расценивается как тяжкий вред здоровью. Вдавленный перелом лобной кости в проекции лобной пазухи образовался в результате воздействия тупым твердым предметом. Травмирующая поверхность твердого тупого предмета, воздействовавшего на лобную область Л., имела ограниченные размеры, что подтверждается видом повреждения лобной кости (перелом), характером перелома (фрагментарный, вдавленный), его расположением. Таким предметом мог быть кулак либо иные тупые предметы с подобными свойствами травмирующей поверхности. На коже в проекции перелома не отразились размер и форма травмирующей поверхности тупого предмета, поэтому высказаться в категоричной форме об индивидуальных и узкогрупповых свойствах травмирующей поверхности тупого твердого предмета, от действия которого образовался перелом, не представилось возможным. Рельеф травмирующей поверхности был гладким, о чем свидетельствует отсутствие повреждений кожи в проекции перелома.

В ходе дальнейшего расследования по данному уголовному делу изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, отражающая описываемые события. При изучении видеозаписи установлено, что потерпевший и нападавший получали друг от друга удары руками и ногами. Удары ногами наносились не выше области груди. При ударах руками каких-либо посторонних предметов в них не было. К тому же участники драки не падали и не ударялись о посторонние предметы окружающей обстановки.

Приведенный случай показывает, что невооруженной рукой человека возможно причинение вдавленных переломов лобной кости, когда они локализуются в проекции лобной пазухи. При этом каких-либо наружных повреждений в виде кровоподтеков, ссадин, ушибленных ран может не образовываться.

Сила удара кулаком, как свидетельствуют данные специальной медицинской литературы, вполне достаточна для образования перелома костей черепа, тем более в проекции лобной пазухи, где лобная кость имеет наименьшую прочность [4].

Травма в виде вдавленного перелома лобной кости в проекции лобной пазухи, образовавшаяся в результате удара кулаком, достаточно редко, но встречается в экспертной практике.

Список литературы

- Белых, А.Н. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 1993. – С. 41.

- Громов, А.П.

Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки). – М. : Медицина, 1979. – С 81–84. - Краниофациальная травма / С.А. Еолчиян, А.А. Потапов, Ф.А. Ван Дамм и др. // Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. Т. 3 / А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов. – М., 2002. – Гл. 16.

- Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / под ред. А.Н. Коновалова и др. – М., 2002. – С. 313–364.

- Капустин, А.В.

Об экспертной оценке силы ударов тупыми твердыми предметами // Судебно-медицинская экспертиза. – 1999.– № 1. – С. 18–20. - Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека. Т. 1. – М. : Медицина, 1966.

- Rohrich, R.J. Management of frontal sinus fractures. Changing concepts / Rohrich, L.H. Hollier // Clin Plast Surg. – 1992. – № 19:1. – Р. 219–232.

- Strong, E.B. Frontal sinus fractures: current concepts // Craniomaxillofacial Trauma Reconstr. – 2010. – № 2. – Р. 161–175.

Источник

Вот парочка выдержек из найденных по поисковику:

ТОМ 4, СТ. 37 (сc. 45) // Февраль, 2003 г.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАВМ ГОЛОВЫ, ОТ УДАРОВ КУЛАКОМ, А НЕ ОТ ПАДЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯМИ НЕВООРУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

А.Н.Белых

Санкт-Петербург

<< Содержание

Изучено распределение характеристик травм (в т.ч. и со смертельным исходом), образовавшихся от ударов кулаком — 2545 (класс I) и в результате падения — 219 (класс II), обусловленного действиями невооруженного человека. После статистической обработки для признаков, у которых различие распределения частот в анализируемых классах оказалось достоверным рассчитаны диагностические коэффициенты (даны ниже по тексту в скобках).

В избранной альтернативе среди морфологических видов наружных повреждений для травм, образовавшихся от ударов кулаком оказались информативными:

а) факт травмы головы (28), при наличии расстройства здоровья, обусловленного этой травмой (4), и без такового (180), при наличии эпидуральной гематомы, сочетающейся с очаговым ушибом головного мозга (УГМ) на стороне удара (24), только субдуральная гематома — СДГ (17), СДГ, сочетающееся с УГМ (6), УГМ, возникшие от удара в лицо (4), не сопровождающееся другими внутричерепными проявлениями ЧМТ (1), сотрясение головного мозга, возникшие от удара в лицо (54);

2) перелом черепа: от удара спереди (14): основания черепа от удара спереди (18), теменной и височной кости одновременно (7), теменной и основной кости (31), перелом теменной кости при отсутствии в месте удара ссадины (5), при переломе теменной кости — только кровоподтек в месте удара (6), перелом лобной пазухи при целости основания черепа (36), перелом лобной пазухи при целости остальных участков свода и основания черепа (26), височной кости (7), её чешуи (12), с распространением трещин на сопредельные участки свода черепа (22), перелом височной кости от удара в висок (8), перелом основной кости (6), перелом решетчатой кости (15), распространенность трещин на основании черепа от удара спереди не далее ПЧЯ (20), переломы костей лица (44), зубов (210), вывих нижней челюсти (1), повреждение барабанной перепонки при отсутствии наружных повреждений в области ушной раковины (1);

от удара по боковой поверхности головы: перелом височной кости (9), в т.ч. только чешуи височной кости (12), без распространения на теменную кость (2), уровень распространения верхне-латеральной границы перелома черепа: не далее чешуи височной кости (30), не доходя височно-затылочного шва (13); уровень распространения нижней или медиальной границы перелома: только в пределах свода черепа (35), в пределах 1 кости на стороне удара (24), не далее височно-основного шва (11), не ниже височно-основного шва (1), не достигая затылочной кости (-1), в пределах ПЧЯ (20), не далее тела основной кости (42),

при отсутствии одновременного повреждения свода и основания (4), ушибленной раны в месте удара (повлекшего перелом височной кости) ушибленной раны (3), при целости теменной кости (8), затылочной кости (27), перелом черепа от удара не сбоку (10),

от удара по задней поверхности головы: перелом лишь в пределах свода черепа (22), височной кости (7) при целости свода черепа (67); основания черепа (36), перелом свода и основания черепа (26); отсутствие перелома свода и основания черепа от удара сзади;

3) ушибленная рана (2) длиной не свыше 3 см (2), в области верхнего (1) и нижнего века (1), в скуловой области (1), на подбородке (1); кровоизлияние в месте удара, повлекшего травму головы (1), длиной не свыше 3 см (2), не более 6,7 см (8), не шире 2,3 см (19); кровоподтек (11) в лобной области (3), в теменной области (1), в теменно-затылочной части головы (1), в области глазниц с распространением на бровь и скуловую область (40), в скуловой области (1); ссадина не длиннее 1 см (8), не шире 0,6 см (5), в т.ч. ссадина на верхней десне (1); травматический отек (3); локализация наружных повреждений вне проекции свода черепа (4), в лицевой части головы (3): ушибленная рана (66), кровоподтек (9), ссадина (9); в височно-теменной части головы (1): кровоподтек (1), ссадина (1); повреждения, локализущиеся в теменной области — не ушибленная рана (3); в области глаз (22): ушибленная рана (33), кровоподтек (23), ссадина (8); в т.ч. в области бровей (1): ушибленная рана (4), кровоподтек (1), ссадина (1); только в области носа (3): ушибленная рана (1), кровоподтек (2); в области ушной раковины: ушибленная рана (1), кровоподтек (1); в области щеки (4): ушибленная рана (3), кровоподтек (1), ссадина (3); в области рта (19): ушибленная рана (12), кровоподтек (101), ссадина (3); наружные повреждения в области угла рта (1); в области верхней челюсти (9): ушибленная рана (8), кровоподтек (3), ссадина (11); на верхней губе (9): ушибленная рана (8), кровоподтек (1), ссадина (10); в области нижней челюсти (10): ушибленная рана (8), кровоподтек (117), ссадина (11); в области нижней губы (10): ушибленная рана (10), кровоподтек (1), ссадина (14); в области языка и (или) подъязычной области (1): кровоподтек (1).

Полученные данные целесообразно использовать при комплексной судебно-медицинской оценке механизма причинения травм головы, причиненных действиями невооруженного человека.

Бюллетень № 6 1995 года

10. Неполное исследование заключения

комиссии судебно-медицинских экспертов

и других доказательств повлекло отмену

приговора в отношении лица, осужденного

за неосторожное убийство

(И з в л е ч е н и е)

Октябрьским районным народным судом г. Новороссийска Шостенко

осужден по ст. 106 УК РСФСР к исправительным работам по месту

работы сроком на два года с удержанием 15% из зарплаты. Он признан

виновным в неосторожном убийстве Дядюры.

14 апреля 1992 г. на судне «Новоклав-3», находившемся в

Атлантическом океане, в каюте между курсантами Шостенко и Дядюрой

возникла ссора, в процессе которой Шостенко нанес сидевшему на

диване Дядюре удар кулаком по левой части лица. На этом инцидент

был исчерпан, и Шостенко ушел из каюты.

Спустя некоторое время Дядюра почувствовал головную боль, в

связи с чем был помещен вначале в судовой лазарет, а затем в

госпиталь порта Кадис, где 15 апреля 1992 г. скончался от

причиненной ему Шостенко черепно-мозговой травмы.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого

суда приговор оставила без изменения.

Президиум Краснодарского краевого суда оставил без

удовлетворения протест и. о. прокурора края, в котором ставился

вопрос об отмене приговора.

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил

вопрос об отмене приговора и других судебных решений в связи с

неправильной квалификацией действий Шостенко и мягкостью

назначенного ему наказания.

По мнению прокурора, нанося сильной удар кулаком в левую

височную часть головы потерпевшего, Шостенко действовал с косвенным

умыслом на причинение тяжких телесных повреждений и неосторожно по

отношению к наступившим последствиям — смерти потерпевшего.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 16

августа 1994 г. приговор и последующие судебные решения отменила с

направлением дела на новое судебное рассмотрение, указав следующее.

Органами предварительного следствия действия Шостенко были

квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК, а суд переквалифицировал на ст.

106 УК При этом не был учтен ряд обстоятельств дела и не дана им

правильная оценка.

Как видно из дела, Шостенко в процессе ссоры с потерпевшим

Дядюрой нанес последнему удар кулаком в левую височно-скуловую

часть головы.

Согласно закючению комиссии судебно-медицинских экспертов, на

которое сослался суд в приговоре как на доказательство вины

Шостенко, в результате удара кулаком потерпевшему было причинено

тяжкое телесное повреждение (вдавленный оскольчатый перелом левой

височной кости, сопровождавшийся кровоизлиянием над твердой

мозговой оболочкой), повлекшее за собой смерть Дядюры.

Данное обстоятельство, свидетельствующее о характере

примененного Шостенко насилия, как это правильно указывалось в

протесте, не было принято судом во внимание при квалификации его

действий.

Суд, давая правовую оценку действиям виновного, не учел и тот

факт, что Шостенко два года занимался по классу дзюдо и имел

определенные квалифицированные навыки силового воздействия на

человека.

Ссылка же в приговоре суда на особенности строения костей

черепа потерпевшего (незначительная толщина височной кости) как на

обстоятельство, которое могло явиться причиной перелома костей от

несильного удара, нанесенного Шостенко, и таким образом исключало

ответственность последнего за умышленное причинение потерпевшему

тяжких телесных повреждений, не соответствует материалам дела. По

указанному судом факту требуется дополнительная проверка.

Как видно из акта комиссионной судебно-медицинской экспертизы,

толщина височной кости у потерпевшего Дядюры в месте перелома не

является патологической. Однако суд не принял во внимание то, что в

данном случае, с учетом заключения экспертов, толщина височной

кости значения для оценки причинно-следственной связи между

черепно-мозговой травмой и наступлением смерти пострадавшего не

имеет.

При таких обстоятельствах приговор и все последующие судебные

решения подлежат отмене, а дело — направлению на новое судебное

рассмотрение.

Источник