Перелом дистального метаэпифиза малоберцовой кости

Перелом «пилона» — термин, который используется при описании внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Частота встречаемости этих повреждений составляет от 9% до 12% от всех переломов большеберцовой кости.

Данный вид перелома возникает при воздействии компрессирующих сил и связан с высокоэнергетической травмой. Комбинация сил, таких как компрессия, ротация и элементы чрезмерного тыльного сгибания приводят к тяжелому виду повреждения, сочетающемуся с обширным травматическим поражением мягких тканей. Классификация переломов по АО /ASIF переломы типа 44: А – внесуставные переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости, деление 44 -А1, А2, А3 основано на количестве отломков метафизарной области и степени их фрагментации. Переломы типа 44 -В – неполные внутрисуставные переломы, при которых происходит раскол суставной поверхности большеберцовой кости, но при этом часть ее остается связанной с диафизом коси. Деление на 44 — В1, В2, В3 основано на оценке импакции суставной поверхности и характере осколков. Переломы типа 44 — С — полные внутрисуставные переломы с полным прерыванием линиями перелома связи суставной поверхности и диафиза кости. Подразделение на 44 -С1, С2, С3 основано на оценке оскольчатого характера повреждения суставной поверхности и диафиза.

Характер и объем полученных повреждений определяет тактику лечения и вариант оперативного вмешательства.

С 2010 по 2015 г. г. в отделении травматологии и ортопедии ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости «пилона» наблюдалось 49 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет, из них женщин — 15 (30, 6 1%), мужчин — 34 (69, 38%). Переломы типа В (по классификации AO/ASIF) встретились у 27 пациентов (55, 1%), переломы типа С — у 22 (44, 8%). Сроки после травмы составили от 1 суток до 2 недель. У 2 пациентов были переломы обеих нижних конечностей. У 11 пациентов была сочетанная травма (повреждение сегментов конечностей, травма органов грудной, брюшной полости). У 41 (83%) пациента перелом пилона сочетался с переломом малоберцовой кости. У 1-го пациента перелом пилона сочетался с переломом пяточной кости.

Внеочаговый остеосинтез аппаратом наружной фиксации, как основной и окончательный метод лечения был применен в 11 (22% ) случаях. Как метод первичной фиксации в 2-х случаях с последующим погружным остеосинтезом пластиной с угловой стабильностью из переднемедиального доступа. Данный вид фиксации перелома применяется при открытом характере перелома, при обширных повреждениях мягких тканей. Дает возможность ранней активизации больного с осевой нагрузкой на оперированную ногу. Операция открытая репозиция из переднемедиального доступ, остеосинтез пластиной с угловой стабильностью осуществлен у 22 (45%) пациентов. Данный вид фиксации применен при переломах А1-С1.

Осевая нагрузка при таком оперативном лечение возможна примерно после 6-8 недель. В 5-и случаях (22%) у пациентов наблюдался поверхностный некроз мягких тканей в проекции операционного доступа.

Накостный остеосинтез из заднелатерального доступа использовался в 8 (10%) случаях. Применялся при переломах А1-В1. В 1-м случае наблюдался незначительный поверхностный краевой некроз мягких тканей в проекции доступа. Данный вид остеосинтеза позволяет выполнить репозицию и фиксацию перелома с хорошей визуализацией, при минимальном травматизме мягких тканей.

Таким образом, правильно проведенная предоперационная подготовка, оптимально подобранный метод фиксации перелома, стабильный и функциональный остеосинтез, ранняя функциональная реабилитация больных предопределяет успешное восстановление статико-динамических функция сегмента, а так же является профилактикой ранних и поздних осложнений.

Статья добавлена 18 февраля 2016 г.

Источник

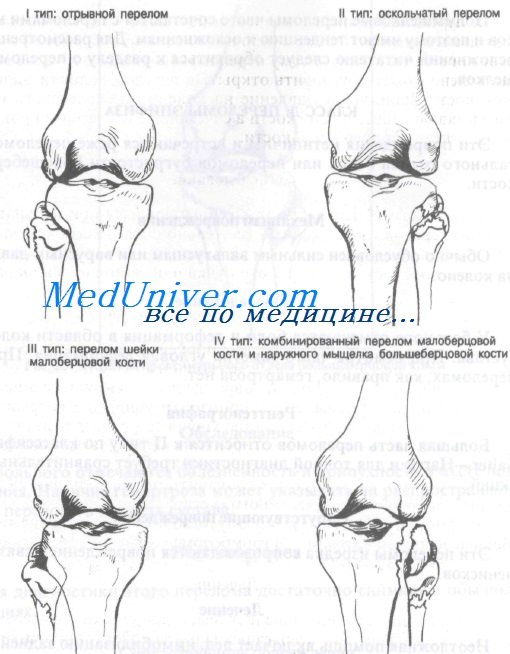

Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечениеИзолированные переломы проксимального отдела малоберцовой кости особого значения не имеют, поскольку малоберцовая кость не несет весовой нагрузки. Они опасны тем, что часто сочетаются с другими серьезными повреждениями коленного сустава. На рисунке выделено несколько типов переломов малоберцовой кости.

У больного отмечается боль, усиливающаяся при пальпации над местом перелома. Необходимо тщательно обследовать коленный сустав, дистальный отдел конечности и стопу для исключения серьезных повреждений сосудисто-нервного пучка или связочного аппарата. Как было упомянуто, переломы проксимального отдела малоберцовой кости могут сочетаться с несколькими серьезными сосудисто-нервными повреждениями или повреждениями связочного аппарата.

Лечение проксимальных переломов малоберцовой костиНеотложная помощь включает лед, анальгетики, тщательную диагностику и исключение серьезных скрытых сопутствующих повреждений. Изолированные переломы малоберцовой кости лечат симптоматически. — Также рекомендуем «Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение» Оглавление темы «Переломы бедра, костей голени»:

|

Источник

Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела бедра представляют собой нетипичные повреждения. По локализации их можно разделить на четыре типа. Надмыщелковые переломы I типа захватывают зону между мыщелками бедра и соединения метафиза с диафизом. Они являются внесуставными и не связаны с повреждением коленного сустава. Остальные типы относятся к внутрисуставным и включают мыщелковые, межмыщелковые и эпифизарные переломы. Мышцы, окружающие дистальный отдел бедра, при переломе вызывают смещение костных фрагментов.

Четырехглавая мышца бедра простирается по передней поверхности бедра и прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. После перелома бедра в дистальном отделе эта мышца стремится сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости в передневерхнем направлении.

Сгибатели бедра располагаются по задней поверхности большеберцовой кости и крепятся на ее задневерхней поверхности. Они стремятся сместить большеберцовую кость и дистальный фрагмент бедренной кости кзади и вверх.

Передняя проекция коленного сустава. Обратите внимание на надмыщелки и мыщелки бедра

Икроножная и камбаловидная мышцы прикрепляются к задней поверхности дистального отдела бедра и после перелома приводят к смещению фрагмента вниз. Типичным комбинированным эффектом действия этих мышц является смещение дистального отломка кзади и вверх. Важно учитывать непосредственную близость к дистальному отделу бедра подколенной артерии и вены, проходящих вместе с большеберцовым и общим малоберцовым нервами.

Эпифизеолизы дистального отдела бедра являются нетипичными, но серьезными повреждениями, которые обычны у детей старше 10-летнего возраста. У детей 65% роста конечности в длину происходит за счет костей, составляющих коленный сустав, и особенно за счет дистального эпифиза бедра. Несмотря на анатомически точную репозицию в 25% случаев повреждений II типа по классификации Salter происходит укорочение конечности. Повреждения II типа по Salter являются наиболее частыми из повреждений эпифиза и имеют плохой прогноз в отличие от обычно хороших прогнозов при переломах I и II типа других суставов.

Типичное смещение при надмыщелковых переломах дистального отдела бедра, вызванное тягой сгибателей бедра и четырехглавой мышцы в одном направлении и тягой икроножной мышцы за дистальный фрагмент, что приводит к заднему угловому и поперечному смещению

Переломы бедра классифицируют по четырем типам:

Класс А: надмыщелковые переломы.

Класс Б: межмыщелковые переломы.

Класс В: переломы мыщелков.

Класс Г: переломы дистального эпифиза, или эпифизеолизы бедра.

Большинство переломов этого типа — результат прямой травмы или воздействия компонента прямой силы. Типичные случаи возникновения этих механизмов наблюдаются при дорожных происшествиях или падении. Переломы мыщелков обычно являются следствием комбинации чрезмерного отведения или приведения с прямой травмой. Эпифизеолизы дистального отдела бедренной кости, как правило, возникают при ударе по внутренней или наружной стороне, что чаще приводит к перелому более слабого эпифиза, чем метафиза. Другой характерный механизм заключается в переразгибании и скручивании колена.

Скелетное вытяжение за проксимальный отдел большеберцовой кости

У больного с переломом дистального отдела бедра могут отмечаться боль, припухлость и деформация поврежденной конечности. В подколенной ямке при пальпации можно определить крепитацию или костные фрагменты. Надмыщелковые переломы со смещением обычно проявляются укорочением и наружной ротацией диафиза бедра. Важно, чтобы при первичном обследовании больного был исследован и документирован неврологический статус поврежденной конечности. Неврологические нарушения встречаются нечасто, но, если они есть и некорригированы, последствия могут быть самые неблагоприятные.

Должно быть исследовано пространство кожи между I и II пальцами ноги, иннервируемое глубокой ветвью малоберцового нерва. Надлежит проверить дистальныи пульс и документировать его наличие. Несмотря на повреждение артерии, может сохраняться наполнение капилляров вследствие хорошего коллатерального кровообращения. Тщательно исследуйте подколенное пространство на наличие пульсирующей гематомы, указывающей на повреждение артерии.

Для выявления этого перелома обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Следует сделать рентгенограммы всего бедра и тазобедренного сустава. Для точной диагностики незначительных переломов мыщелков могут потребоваться косые, тангенциальные и сравнительные проекции. Снимки в сравнительных проекциях следует делать у всех детей в возрасте до 10 лет. Эпифизеолизы дистального эпифиза могут потребовать снимков при варусной и вальгусной нагрузке для дифференциации повреждений связок от повреждений эпифиза.

Скелетное вытяжение двумя спицами. Первая спица проведена через проксимальный отдел большеберцовой кости, вторая — дистальнее места перелома через дистальный отдел бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости могут сочетаться с:

1) сопутствующим переломом или вывихом бедра на этой же стороне;

2) повреждением сосудов;

3) повреждением малоберцового нерва;

4) повреждением четырехглавой мышцы бедра.

Лечение перелома дистального отдела бедра

Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию, назначение анальгетиков и срочное направление к ортопеду. Лечение этих переломов варьируется от открытой репозиции с внутренней фиксацией до иммобилизации гипсовой повязкой в зависимости от типа перелома, степени смещения и успеха закрытой репозиции. Переломы сосмещением могут быть репонированы хирургически или с помощью скелетного вытяжения.

После репозиции методом скелетного вытяжения многие авторы предпочитают применять для иммобилизации шарнирный ортопедический аппарат, поскольку он не препятствует раннему началу ходьбы и разработке коленного сустава. Сравнительно новым методом лечения переломов области коленного сустава является иммобилизация в шарнирном ортопедическом аппарате. Последний объединяет преимущества неоперативного лечения и раннего начала движений.

Класс А: надмыщелковые переломы бедренной кости

Класс А: I тип (без смещения). Большинство хирургов предпочитают иммобилизацию этих переломов ортопедическим аппаратом.

Класс А: II тип (со смещением). Как правило, вначале эти переломы лечат скелетным вытяжением. После репозиции рекомендована иммобилизация гипсовым корсетом.

Класс А: III тип (оскольчатые). Лечение варьируется от открытой репозиции и внутренней фиксации до скелетного вытяжения в зависимости от степени повреждения кости.

Класс Б: межмыщелковые переломы бедренной кости

Класс Б: I тип (без смещения). При этих внутрисуставных переломах необходимо сразу же исправить все ротационные и угловые смещения. Иммобилизации обычно достигают применением гипсовой повязки или ортопедического аппарата.

Класс Б: II тип (со смещением). Эти внутрисуставные переломы требуют точной репозиции. Обычно оказывается успешной репозиция методом скелетного вытяжения, затем, как правило, накладывают ортопедический аппарат или колосовидную гипсовую повязку. Многие хирурги полагают, что здесь важна анатомически точная репозиция, которую лучше всего получить открытым методом.

Класс В: переломы мыщелков бедренной кости

Класс В: I тип (без смещения). Эти повреждения можно лечить гипсовой повязкой, ортопедическим аппаратом, колосовидной повязкой или скелетным вытяжением в зависимости от тяжести перелома и выбора хирурга.

Класс В: II тип (со смещением). Рекомендуемым методом лечения является открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс В: III тип (оба мыщелка). Рекомендуется открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс Г: переломы дистального эпифиза бедренной кости

Более трети (36%) этих переломов проявляются варусной или вальгусной деформацией конечности до угла 5° и более. При внутреннем или наружном смещении лечение представляет более трудную задачу, чем при переднем или заднем. Переломы со смещением обычно требуют ручной репозиции под общей анестезией с последующим скелетным вытяжением.

Осложнения переломов дистального отдела бедренной кости

Переломы дистального отдела бедренной кости сочетаются с несколькими серьезными осложнениями.

1. Лечение этих переломов может осложниться развитием тромбофлебита или жировой эмболии.

2. Неполная репозиция или вторичное смещение отломков могут обусловить замедленное или неправильное сращение.

3. При внутрисуставных переломах может развиться спаечный процесс в суставе, в четырехглавой мышце бедра с развитием контрактуры или фронтальная угловая деформация.

4. Внутрисуставные переломы могут осложниться развитием артрита.

5. Эпифизеолизы бедренной кости часто приводят к нарушению роста поврежденной конечности.

— Также рекомендуем «Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы бедра, костей голени»:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÂÏÌÅÅ ÐÏÌÏ×ÉÎÙ ÏÔ ÏÂÝÅÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ×ÓÅÈ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÎÉÖÎÉÈ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ. ÷ÏÚÎÉËÁÀÔ ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ (× ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ É Ó ×ÙÓÏÔÙ), ÐÒÉ Á×ÔÏÄÏÒÏÖÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ, ÐÒÑÍÏÍ ÕÄÁÒÅ É ÐÏÄ×ÏÒÁÞÉ×ÁÎÉÉ ÓÔÏÐÙ. ëÌÉÎÉÞÅÓËÉÅ ÐÒÏÑ×ÌÅÎÉÑ ÏÐÒÅÄÅÌÑÀÔÓÑ ÕÒÏ×ÎÅÍ ÐÅÒÅÌÏÍÁ. ðÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÉ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ ÓÉÍÐÔÏÍÙ ×ÙÒÁÖÅÎÙ ÓÌÁÂÏ, × ÒÑÄÅ ÓÌÕÞÁÅ× ÒÅÂÅÎÏË ÍÏÖÅÔ ÏÐÉÒÁÔØÓÑ ÎÁ ÂÏÌØÎÕÀ ÎÏÇÕ. ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ × ÓÒÅÄÎÅÊ ÔÒÅÔÉ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÒÅÚËÁÑ ÂÏÌØ É ÏÔÅË, ÏÐÏÒÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ, ÎÅÒÅÄËÏ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÚÁÍÅÔÎÁÑ ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ, ÏÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÁÑ ÐÏÄ×ÉÖÎÏÓÔØ. ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ ÄÉÓÔÁÌØÎÏÇÏ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÏÔÅËÏÍ É ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÏÊ ÂÏÌØÀ. äÉÁÇÎÏÓÔÉËÁ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏ× ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÉ É ÄÁÎÎÙÈ ÏÓÍÏÔÒÁ. ìÅÞÅÎÉÅ ËÏÎÓÅÒ×ÁÔÉ×ÎÏÅ. ðÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÅÔÓÑ ÇÉÐÓ ÉÌÉ ÓËÅÌÅÔÎÏÅ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ, ÎÁÚÎÁÞÁÅÔÓÑ ÆÉÚÉÏÔÅÒÁÐÉÑ. èÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÒÅÄËÏ.

óÉÍÐÔÏÍÙ

õ ÄÅÔÅÊ ÍÏÌÏÖÅ 5-6 ÌÅÔ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÐÏÄÎÁÄËÏÓÔÎÉÞÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÂÅÒÃÏ×ÙÈ ËÏÓÔÅÊ, ÐÒÉ ËÏÔÏÒÙÈ ËÌÉÎÉÞÅÓËÁÑ ËÁÒÔÉÎÁ ÂÅÄÎÁ ÓÉÍÐÔÏÍÁÍÉ. ïÂÙÞÎÏ ÏÔÍÅÞÁÀÔÓÑ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔØ ÎÁ ÕÒÏ×ÎÅ ÐÅÒÅÌÏÍÁ É ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÁÑ ÐÒÉÐÕÈÌÏÓÔØ. òÅÂÅÎÏË ÝÁÄÉÔ ÂÏÌØÎÕÀ ÎÏÇÕ, ÈÏÔÑ ÉÎÏÇÄÁ É ÎÁÓÔÕÐÁÅÔ ÎÁ ÎÅÅ. äÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÐÅÒÅÌÏÍÁ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÍÍÕ.

ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÄÉÁÆÉÚÏ× ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ËÌÉÎÉÞÅÓËÁÑ ËÁÒÔÉÎÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÚÕÅÔÓÑ ÂÏÌØÀ, ÏÔÅËÏÍ É ÎÅÒÅÄËÏ ËÒÏ×ÏÉÚÌÉÑÎÉÅÍ ÎÁ ÕÒÏ×ÎÅ ÐÅÒÅÌÏÍÁ, ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÅÊ, ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÊ ÐÏÄ×ÉÖÎÏÓÔØÀ É ËÒÅÐÉÔÁÃÉÅÊ. âÏÌØÎÏÊ ÒÅÂÅÎÏË ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÓÔÕÐÉÔØ ÎÁ ÎÏÇÕ É ÐÏÄÎÑÔØ ÅÅ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ

÷ÙÄÅÌÑÀÔ Ä×Á ÔÉÐÁ ÔÁËÉÈ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ: ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÍÅÖÍÙÝÅÌËÏ×ÏÇÏ ×ÏÚ×ÙÛÅÎÉÑ É ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ.

ðÅÒÅÌÏÍ ÍÅÖÍÙÝÅÌËÏ×ÏÇÏ ×ÏÚ×ÙÛÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÐÒÉ ÒÅÚËÏÍ ÓËÒÕÞÉ×ÁÎÉÉ ÉÌÉ ÏÔËÌÏÎÅÎÉÉ ÓÏÇÎÕÔÏÊ ÇÏÌÅÎÉ. óÉÍÐÔÏÍÁÔÉËÁ ÓÔÅÒÔÁÑ. òÅÂÅÎÏË ÍÏÖÅÔ ÏÐÉÒÁÔØÓÑ ÎÁ ÎÏÇÕ, ÎÏ ÖÁÌÕÅÔÓÑ ÎÁ ÂÏÌÅ×ÙÅ ÏÝÕÝÅÎÉÑ ÐÒÉ ÓÇÉÂÁÎÉÉ ËÏÌÅÎÁ É ÈÏÄØÂÅ. ðÒÉ ÏÓÍÏÔÒÅ ×ÙÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÐÕÈÌÏÓÔØ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ, Õ×ÅÌÉÞÅÎÉÅ ÏÂßÅÍÁ É ÓÇÌÁÖÉ×ÁÎÉÅ ËÏÎÔÕÒÏ× ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á ÉÚ-ÚÁ ÇÅÍÁÒÔÒÏÚÁ. ä×ÉÖÅÎÉÑ É ÐÁÌØÐÁÃÉÑ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÙ.

äÌÑ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ ÄÉÁÇÎÏÚÁ ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÀ ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á. ðÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÄÅÌÁÀÔ ÓÒÁ×ÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÎÉÍËÉ ÏÂÏÉÈ ÓÕÓÔÁ×Ï×. ÷ ÓÏÍÎÉÔÅÌØÎÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÂÏÌØÎÏÇÏ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ ëô ÉÌÉ íòô ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á.

ìÅÞÅÎÉÅ

ðÁÃÉÅÎÔÁ ÎÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÄÎÅÊ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÉÒÕÀÔ × ÄÅÔÓËÏÅ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÏÔÄÅÌÅÎÉÅ, Á ÚÁÔÅÍ ×ÙÐÉÓÙ×ÁÀÔ ÄÏÌÅÞÉ×ÁÔØÓÑ ÁÍÂÕÌÁÔÏÒÎÏ. ðÒÉ ÐÏÓÔÕÐÌÅÎÉÉ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÀ ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÉÌÉ ÐÌÁÓÔÉËÏ×ÏÊ ÌÏÎÇÅÔÏÊ. îÏÇÕ ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ÐÏÄ ÎÅÂÏÌØÛÉÍ ÕÇÌÏÍ. ðÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÐÕÎËÃÉÀ ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á. çÉÐÓ ÎÕÖÎÏ ÎÏÓÉÔØ 3 ÎÅÄÅÌÉ. úÁÔÅÍ ÒÅÂÅÎËÕ ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ ìæë.

ðÅÒÅÌÏÍ ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ

ðÅÒÅÌÏÍ ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ ÎÁ ÐÒÑÍÕÀ ÎÏÇÕ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÒÉ ÐÒÙÖËÅ Ó ×ÙÓÏÔÙ). ïÂÙÞÎÏ ÔÁËÉÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÂÙ×ÁÀÔ ×ËÏÌÏÞÅÎÎÙÍÉ. ëÌÉÎÉËÁ ÓÔÅÒÔÁÑ. òÅÂÅÎÏË ÖÁÌÕÅÔÓÑ ÎÁ ÕÍÅÒÅÎÎÕÀ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÏÓÔØ ÐÒÉ Ä×ÉÖÅÎÉÑÈ É ÏÐÏÒÅ. ïÂÌÁÓÔØ ËÏÌÅÎÁ ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏ ÐÒÉÐÕÈÛÁÑ. ðÁÌØÐÁÃÉÑ ÂÏÌÅÚÎÅÎÎÁ, ÓÉÍÐÔÏÍ ÏÓÅ×ÏÊ ÎÁÇÒÕÚËÉ ÐÏÌÏÖÉÔÅÌØÎÙÊ.

òÅÎÔÇÅÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÁÅÔ ÄÉÁÇÎÏÚ. ÷ ÓÌÕÞÁÅ ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÉÊ ÂÏÌØÎÏÇÏ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ íòô ÉÌÉ ëô ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á.

ìÅÞÅÎÉÅ

ìÅÞÅÎÉÅ ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÎÏÅ, Á ÚÁÔÅÍ ÁÍÂÕÌÁÔÏÒÎÏÅ, × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔÅ. òÅÂÅÎËÕ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÎÁ 2-3 ÎÅÄÅÌÉ. ðÏ ÏËÏÎÞÁÎÉÉ ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÉ ÂÏÌØÎÏÇÏ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ ìæë.

ðÒÏÇÎÏÚ ÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙÊ. ä×ÉÖÅÎÉÑ ×ÏÓÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÀÔÓÑ × ÐÏÌÎÏÍ ÏÂßÅÍÅ, ÒÏÓÔ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ ÏÂÙÞÎÏ ÎÅ ÎÁÒÕÛÁÅÔÓÑ.

äÉÁÆÉÚÁÒÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ

÷ 60% ÓÌÕÞÁÅ× ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÐÅÒÅÌÏÍ ÏÄÎÏÊ ËÏÓÔÉ (ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ). ÷ 40% ÌÏÍÁÀÔÓÑ ÏÂÅ ËÏÓÔÉ. ëÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ ÌÏËÁÌÉÚÕÅÔÓÑ × ÓÒÅÄÎÅÊ ÔÒÅÔÉ. ìÉÎÉÑ ÐÅÒÅÌÏÍÁ ÏÂÙÞÎÏ ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔÓÑ ËÏÓÏ, ÐÏ ÓÐÉÒÁÌÉ ÉÌÉ ÐÏÐÅÒÅÞÎÏ, ÒÅÖÅ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÍÎÏÇÏÏÓËÏÌØÞÁÔÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ.

ëÌÉÎÉÞÅÓËÉÅ ÐÒÏÑ×ÌÅÎÉÑ ÑÒËÉÅ, ÐÏÜÔÏÍÕ ÐÏÓÔÁÎÏ×ËÁ ÄÉÁÇÎÏÚÁ ÎÅ ×ÙÚÙ×ÁÅÔ ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÉÊ. ðÏÓÌÅ ÐÁÄÅÎÉÑ ÉÌÉ ÕÄÁÒÁ ÐÏ ÎÏÇÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÒÅÚËÁÑ ÂÏÌØ. òÅÂÅÎÏË ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÓÔÕÐÁÔØ ÎÁ ÎÏÇÕ. ÷ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÐÒÉÐÕÈÌÏÓÔØ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÇÅÍÁÔÏÍÁ. ÷ÙÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ, ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ ËÒÅÐÉÔÁÃÉÑ É ÐÏÄ×ÉÖÎÏÓÔØ ÏÔÌÏÍËÏ×.

òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÀ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÄÌÑ ÕÔÏÞÎÅÎÉÑ ÄÉÁÇÎÏÚÁ É ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÔÁËÔÉËÉ ÌÅÞÅÎÉÑ. ëô ÏÂÙÞÎÏ ÎÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ. ðÒÉ ÐÏÄÏÚÒÅÎÉÉ ÎÁ ÉÎÔÅÒÐÏÚÉÃÉÀ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ ÒÅÂÅÎËÁ ÍÏÇÕÔ ÎÁÐÒÁ×ÉÔØ ÎÁ íòô ÇÏÌÅÎÉ.

ðÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ ÓÏÓÕÄÏ× É ÐÅÒÉÆÅÒÉÞÅÓËÉÈ ÎÅÒ×Ï× ÄÌÑ ÔÁËÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ ÎÅÈÁÒÁËÔÅÒÎÏ. ïÄÎÁËÏ ÐÒÉ ÐÏÄÏÚÒÅÎÉÉ ÎÁ ÔÁËÏÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÁ ËÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÑ ÄÅÔÓËÏÇÏ ÎÅÊÒÏÈÉÒÕÒÇÁ ÉÌÉ ÄÅÔÓËÏÇÏ ÎÅ×ÒÏÐÁÔÏÌÏÇÁ É ÓÏÓÕÄÉÓÔÏÇÏ ÈÉÒÕÒÇÁ.

ìÅÞÅÎÉÅ

ìÅÞÅÎÉÅ ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÎÏÅ, ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÄÅÔÓËÉÍ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÏÍ. ðÒÉ ÔÒÅÝÉÎÁÈ É ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁ ÓÌÅÇËÁ ÓÏÇÎÕÔÕÀ ÇÏÌÅÎØ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÌÕÂÏËÉÊ ÇÉÐÓ ÎÁ 2-3 ÎÅÄÅÌÉ.

óÐÉÒÁÌØÎÙÅ, ÐÏÐÅÒÅÞÎÙÅ É ËÏÓÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ Ó ÎÅÂÏÌØÛÉÍ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ

ìÅÞÅÎÉÅ

ðÒÉ ÓÐÉÒÁÌØÎÙÈ, ÐÏÐÅÒÅÞÎÙÈ É ËÏÓÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ Ó ÎÅÂÏÌØÛÉÍ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÏÄÎÏÍÏÍÅÎÔÎÁÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ Ó ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÆÉËÓÁÃÉÅÊ ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÐÏ×ÑÚËÏÊ ÎÁ 4-5 ÎÅÄÅÌØ.

úÎÁÞÉÔÅÌØÎÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ É ÎÅÕÄÁÞÎÁÑ ÐÏÐÙÔËÁ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÏËÁÚÁÎÉÅÍ ÄÌÑ ÎÁÌÏÖÅÎÉÑ ÓËÅÌÅÔÎÏÇÏ ×ÙÔÑÖÅÎÉÑ ÎÁ 2-3 ÎÅÄÅÌÉ. ðÏÔÏÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÅÝÅ ÎÁ 2-3 ÎÅÄÅÌÉ.

ïÂÝÉÅ ÐÒÉÎÃÉÐÙ ÌÅÞÅÎÉÑ ×ÓÅÈ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ

ðÒÉ ×ÓÅÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÎÕÖÎÏ ËÁË ÍÉÎÉÍÕÍ ÔÒÉÖÄÙ ÐÒÏ×ÏÄÉÔØ ÒÅÎÔÇÅÎ-ËÏÎÔÒÏÌØ: ÓÒÁÚÕ ÐÏÓÌÅ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÉÌÉ ÎÁÌÏÖÅÎÉÑ ×ÙÔÑÖÅÎÉÑ, ÞÅÒÅÚ 4-6 ÄÎÅÊ, ÐÅÒÅÄ ÓÎÑÔÉÅÍ ÇÉÐÓÁ. åÓÌÉ ÒÅÂÅÎÏË ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ÓËÅÌÅÔÎÏÍ ×ÙÔÑÖÅÎÉÉ, ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÊ Õ×ÅÌÉÞÉ×ÁÅÔÓÑ ÄÏ ÞÅÔÙÒÅÈ — ÞÅÔ×ÅÒÔÕÀ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÐÅÒÅÄ ÓÎÑÔÉÅÍ ×ÙÔÑÖÅÎÉÑ.

ðÒÉ ÌÅÞÅÎÉÉ ÄÅÔÅÊ Ó ËÏÓÙÍÉ É ×ÉÎÔÏÏÂÒÁÚÎÙÍÉ ÄÉÁÆÉÚÁÒÎÙÍÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ÏÂÅÉÈ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÓÌÅÄÕÅÔ ÐÏÍÎÉÔØ Ï ÔÏÍ, ÞÔÏ ÐÒÉ ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÉ × ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÌÏÎÇÅÔÅ ÂÅÚ ËÏÒÒÅËÃÉÉ (ÔÒÁËÃÉÑ ÐÏ ÄÌÉÎÅ É ×ÁÌØÇÕÓÎÏÅ ÏÔËÌÏÎÅÎÉÅ ÓÔÏÐÙ) Ë ËÏÎÃÕ 1-Ê ÎÅÄÅÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÔÏÒÉÞÎÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÏÔÌÏÍËÏ×. ïÔÍÅÞÁÅÔÓÑ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÐÒÏÇÉ ËÚÁÄÉ, ËÎÁÒÕÖÉ É ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÏÔÁÃÉÏÎÎÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ. ðÒÉ ÕËÁÚÁÎÎÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ËÏÓÔÎÙÈ ÏÔÌÏÍËÏ× ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÃÅÌÅÓÏÏÂÒÁÚÎÁ ÍÅÔÏÄÉËÁ, ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÎÁÑ î.ç.äÁÍØÅ. ðÏÓÌÅ ÔÒÁ×ÍÙ, ÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÏ ÏÔ ÓÔÅÐÅÎÉ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ËÏÓÔÎÙÈ ÏÔÌÏÍËÏ×, ÄÅÔÑÍ ÄÏÛËÏÌØÎÏÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÌÅÊËÏÐÌÁÓÔÙÒÎÏÅ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ, Á ÄÅÔÑÍ ÛËÏÌØÎÏÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ ÐÏËÁÚÁÎÏ ÓËÅÌÅÔÎÏÅ ×ÙÔÑÖÅÎÉÅ ÚÁ ÐÑÔÏÞÎÕÀ ËÏÓÔØ ÎÁ ÛÉÎÅ âÅÌÅÒÁ ÓÒÏËÏÍ ÏÔ 2 ÄÏ 3 ÎÅÄ. ÷ ÐÏÓÌÅÄÕÀÝÅÍ ÔÒÁ×ÍÉÒÏ×ÁÎÎÕÀ ËÏÎÅÞÎÏÓÔØ ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ÌÏÎÇÅÔÎÏ-ÃÉÒËÕÌÑÒÎÏÊ ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÐÏ×ÑÚËÏÊ ÄÏ ËÏÎÓÏÌÉÄÁÃÉÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁ. õÇÌÏ×ÙÅ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÄÏ 10 ÐÏÌÎÏÓÔØÀ ËÏÍÐÅÎÓÉÒÕÀÔÓÑ × ÐÒÏÃÅÓÓÅ ÒÏÓÔÁ É ÎÅ ÔÒÅÂÕÀÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÈ ÍÁÎÉÐÕÌÑÃÉÊ.

äÌÑ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÄÉÓÔÁÌØÎÏÇÏ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÁ ÂÏÌØÛÅ-ÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÈÁÒÁËÔÅÒÅÎ ÚÁÄÎÅÍÁÒÇÉÎÁÌØÎÙÊ ÐÅÒÅÌÏÍ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÜÐÉÆÉÚÁ Ó ÞÁÓÔØÀ ÍÅÔÁÆÉÚÁ ËÚÁÄÉ. ðÒÉ ÚÁËÒÙÔÏÊ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÍÏÇÕÔ ×ÏÚÎÉËÎÕÔØ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÅ ÔÒÕÄÎÏÓÔÉ ÄÌÑ ÕÓÔÒÁÎÅÎÉÑ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÓÍÅÝÅÎÉÑ. þÔÏÂÙ ÐÒÅÏÄÏÌÅÔØ ÓÏÐÒÏÔÉ×ÌÅÎÉÅ ÓÏ ÓÔÏÒÏÎÙ ÓÏËÒÁÝÅÎÎÏÊ ÉËÒÏÎÏÖÎÏÊ ÍÙÛÃÙ, ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÓÏÇÎÕÔØ ÎÏÇÕ × ËÏÌÅÎÎÏÍ ÓÕÓÔÁ×Å ÐÏÞÔÉ ÐÏÄ ÐÒÑÍÙÍ ÕÇÌÏÍ, ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÓÏÐÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ ÏÔÌÏÍËÏ× ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÏÌÎÅÎÏ ÂÅÚ ÚÁÔÒÕÄÎÅÎÉÊ É ÉÚÌÉÛÎÅÊ ÔÒÁ×ÍÙ ÒÏÓÔËÏ×ÏÊ ÚÏÎÙ. úÁÔÅÍ ÎÏÇÕ ÒÁÚÇÉÂÁÀÔ × ËÏÌÅÎÎÏÍ ÓÕÓÔÁ×Å É ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ËÏÎÅÞÎÏÓÔØ × ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÌÏÎÇÅÔÅ ÐÒÉ ÓÌÅÇËÁ ÓÏÇÎÕÔÏÊ ÓÔÏÐÅ × ÇÏÌÅÎÏÓÔÏÐÎÏÍ ÓÕÓÔÁ×Å.

óÁÍÏÅ ÓÅÒØÅÚÎÏÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ ÐÒÉ ÔÒÁ×ÍÁÈ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÎÁÄÏ ÏÂÒÁÝÁÔØ ÎÁ ÐÅÒÅÌÏÍ ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÊ ÞÁÓÔÉ ÄÉÓÔÁÌØÎÏÇÏ ÜÐÉÆÉÚÁ ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ, ÔÁË ËÁË ×ÓÌÅÄÓÔ×ÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÒÏÓÔËÏ×ÏÊ ÚÏÎÙ × ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ × ÏÔÄÁÌÅÎÎÙÅ ÓÒÏËÉ ÍÏÖÅÔ ÎÁÂÌÀÄÁÔØÓÑ ×ÁÒÕÓÎÁÑ ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ, ËÏÔÏÒÁÑ Ó ÒÏÓÔÏÍ ÂÕÄÅÔ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÒÏ×ÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÔÒÅÂÕÅÔ ÏÐÅÒÁÔÉ×ÎÏÊ ËÏÒÒÅËÃÉÉ. ÷ Ó×ÑÚÉ Ó ÜÔÉÍ ÂÏÌØÎÙÅ Ó ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÍÅÔÁÆÉÚÏ× ÂÅÒÃÏ×ÙÈ ËÏÓÔÅÊ ÄÏÌÖÎÙ ÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ ÐÏÄ ÄÉÓÐÁÎÓÅÒÎÙÍ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÅÍ ÏÒÔÏÐÅÄÁ-ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÁ ÎÅ ÍÅÎÅÅ 2 ÌÅÔ.

äÅÔÅÊ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÌÅÞÁÔ ÐÏ ÏÂÝÉÍ ÐÒÁ×ÉÌÁÍ. ðÒÑÍÙÍ ÐÏËÁÚÁÎÉÅÍ Ë ÏÐÅÒÁÔÉ×ÎÏÍÕ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Õ É ÏÓÔÅÏÓÉÎÔÅÚÕ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÁÑ ÔÒÁ×ÍÁ Ó ÏÂÛÉÒÎÙÍ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅÍ ÍÑÇËÉÈ ÔËÁÎÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÉ. üÆÆÅËÔÉ×ÅÎ ÞÒÅÓËÏÓÔÎÙÊ ÏÓÔÅÏÓÉÎÔÅÚ × ËÏÍÐÒÅÓÓÉÏÎÎÏ-ÄÉÓÔÒÁËÃÉÏÎÎÏÍ ÁÐÐÁÒÁÔÅ éÌÉÚÁÒÏ×Á ÉÌÉ ÒÅÐÏÎÉÒÕÀÝÅÍ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Å ÷ÏÌËÏ×Á-ïÇÁÎÅÓÑÎÁ. ðÏËÁÚÁÎÙ ÇÉÐÅÒÂÁÒÉÞÅÓËÁÑ ÏËÓÉÇÅÎÁÃÉÑ, ÇÎÏÔÏÂÉÏÌÏÇÉÞÅÓËÁÑ ÉÚÏÌÑÃÉÑ, ÁÎÔÉÂÁËÔÅÒÉÁÌØÎÁÑ ÔÅÒÁÐÉÑ, ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÇÅÌÉÊ-ÎÅÏÎÏ×ÏÇÏ ÌÁÚÅÒÁ, ÕÌØÔÒÁÚ×ÕËÁ, ÜÌÅËÔÒÏÍÁÇÎÉÔÎÏÊ ÔÅÒÁÐÉÉ É ÄÒ. ðÏÓÔÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ÏÓÔÅÏÍÉÅÌÉÔ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ Õ ÄÅÔÅÊ ËÁË ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÅ ×ÓÔÒÅÞÁÅÔÓÑ × 4% ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÊ.

èÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ÌÅÞÅÎÉÅ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÐÒÉ:

- îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ×ÙÐÏÌÎÉÔØ ÕÓÐÅÛÎÕÀ ÒÅÐÏÚÉÃÉÀ É ÄÏÂÉÔØÓÑ ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÉÔÅÌØÎÏÇÏ ÓÔÏÑÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÏ× Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÓËÅÌÅÔÎÏÇÏ ×ÙÔÑÖÅÎÉÑ.

- éÎÔÅÒÐÏÚÉÃÉÉ ÔËÁÎÅÊ.

- ïÔËÒÙÔÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ.

- õÇÒÏÚÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÁÍÉ ËÏÖÉ, ÎÅÒ×Ï× É ÓÏÓÕÄÏ×.

ïÐÅÒÁÃÉÑ ÏÂÙÞÎÏ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÉÎÔÒÁÍÅÄÕÌÌÑÒÎÙÈ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÊ. ðÒÅÄÐÏÞÔÉÔÅÌØÎÁ ÆÉËÓÁÃÉÑ ÛÔÉÆÔÁÍÉ ÉÌÉ ÏÓÔÅÏÓÉÎÔÅÚ ÄÉÁÆÉÚÁÒÎÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ ÂÌÏËÉÒÕÀÝÉÍÉ ÓÔÅÒÖÎÑÍÉ. îÁËÏÓÔÎÙÅ ÆÉËÓÁÔÏÒÙ (ÐÌÁÓÔÉÎÙ, ÂÏÌÔÙ É ×ÉÎÔÙ) ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ ÒÅÖÅ, ÐÏÓËÏÌØËÕ ÍÏÇÕÔ ×ÙÚ×ÁÔØ ÒÁÚÒÁÓÔÁÎÉÅ ÎÁÄËÏÓÔÎÉÃÙ. ïÄÎÁËÏ ÉÎÏÇÄÁ ÉÈ ×ÙÂÏÒ ÏÐÒÁ×ÄÁÎ ÈÁÒÁËÔÅÒÏÍ ÐÅÒÅÌÏÍÁ — ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÒÉ ÄÌÉÎÎÏÊ ÓÐÉÒÁÌØÎÏÊ ÌÉÎÉÉ ÉÚÌÏÍÁ, ËÏÇÄÁ ÏÔÌÏÍËÉ ÐÌÏÈÏ ÕÄÅÒÖÉ×ÁÀÔÓÑ ×ÎÕÔÒÉËÏÓÔÎÙÍÉ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÑÍÉ.

áÐÐÁÒÁÔÙ éÌÉÚÁÒÏ×Á Õ ÄÅÔÅÊ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ ÒÅÄËÏ.

÷ÙÂÏÒ ÍÅÔÁÌÌÏËÏÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ Ó ÕÞÅÔÏÍ ÎÁÉÍÅÎØÛÅÊ ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÎÏÓÔÉ, ÕÄÏÂÓÔ×Á ÄÌÑ ÒÅÂÅÎËÁ × ÐÏÓÌÅÏÐÅÒÁÃÉÏÎÎÏÍ ÐÅÒÉÏÄÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÎÁÇÒÕÖÁÔØ ËÏÎÅÞÎÏÓÔØ É ÓÏ×ÅÒÛÁÔØ Ä×ÉÖÅÎÉÑ × ÓÕÓÔÁ×ÁÈ ÓÒÁÚÕ ÉÌÉ ÞÅÒÅÚ ÎÅÂÏÌØÛÏÅ ×ÒÅÍÑ ÐÏÓÌÅ ÏÐÅÒÁÃÉÉ.

èÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ×ÍÅÛÁÔÅÌØÓÔ×Ï ×ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ÐÏÄ ÏÂÝÉÍ ÎÁÒËÏÚÏÍ. ÷ÙÂÏÒ ÍÅÓÔÁ ÒÁÚÒÅÚÁ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÉÄÁ ÍÅÔÁÌÌÏËÏÎÓÔÒÕËÃÉÉ. ÷ÎÁÞÁÌÅ ×ÒÁÞ ÐÒÏ×ÏÄÉÔ ÏÔËÒÙÔÕÀ ÒÅÐÏÚÉÃÉÀ ÐÅÒÅÌÏÍÁ, Á ÚÁÔÅÍ ÆÉËÓÉÒÕÅÔ ÓÏÐÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÏÔÌÏÍËÉ ÓÔÅÒÖÎÅÍ, ÛÔÉÆÔÏÍ, ×ÉÎÔÁÍÉ É Ô.Ä. ðÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ ÔÝÁÔÅÌØÎÙÊ ÇÅÍÏÓÔÁÚ. òÁÎÕ ÕÛÉ×ÁÀÔ ÐÏÓÌÏÊÎÏ É ÄÒÅÎÉÒÕÀÔ ÒÅÚÉÎÏ×ÙÍ ×ÙÐÕÓËÎÉËÏÍ ÉÌÉ ÐÏÌÕÔÒÕÂËÏÊ. îÁ 2 ÄÅÎØ ÄÒÅÎÁÖ ÕÄÁÌÑÀÔ. û×Ù ÓÎÉÍÁÀÔ ÞÅÒÅÚ 8-10 ÓÕÔÏË.

òÅËÏÍÅÎÄÁÃÉÉ ÐÏ ÒÅÖÉÍÕ, ÎÁÇÒÕÚËÅ ÎÁ ÎÏÇÕ É Ô.Ä. ÄÁÀÔÓÑ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÏ, × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ×ÉÄÁ ÍÅÔÁÌÌÏËÏÎÓÔÒÕËÃÉÉ É ÈÁÒÁËÔÅÒÁ ÐÅÒÅÌÏÍÁ. ðÏÓÌÅ ÏÐÅÒÁÃÉÉ ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ õ÷þ. ÷ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔÅÌØÎÏÍ ÐÅÒÉÏÄÅ ÒÅÂÅÎËÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ ÔÅÐÌÙÅ ×ÁÎÎÙ, ÏÚÏËÅÒÉÔ ÉÌÉ ÐÁÒÁÆÉÎ É ìæë.

ðÒÏÇÎÏÚ ÐÒÉ ÄÉÁÆÉÚÁÒÎÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÇÏÌÅÎÉ Õ ÄÅÔÅÊ ÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙÊ. óÒÁÝÅÎÉÅ ÈÏÒÏÛÅÅ. äÁÖÅ ÅÓÌÉ ÐÏÓÌÅ ÒÅÐÏÚÉÃÉÉ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÎÅÂÏÌØÛÏÅ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÐÏ ÛÉÒÉÎÅ (ÄÏ 1/3 ÄÉÁÍÅÔÒÁ ËÏÓÔÉ), ÏÎÏ ÕÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ ÐÏ ÍÅÒÅ ÒÏÓÔÁ ÒÅÂÅÎËÁ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÎÉÖÎÉÈ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÏ× ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ

ëÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, × ÄÅÔÓËÏÍ ×ÏÚÒÁÓÔÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÏÓÔÅÏÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚ ÎÉÖÎÅÇÏ ËÏÎÃÁ ÂÏÌØÛÅÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÏÍ ÎÉÖÎÅÊ ÔÒÅÔÉ ÍÁÌÏÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ. òÅÖÅ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÏÔÒÙ×Ù ÌÏÄÙÖÅË. ðÒÉÞÉÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ ÏÂÙÞÎÏ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÐÏÄ×ÏÒÁÞÉ×ÁÎÉÅ ÓÔÏÐÙ.

ðÒÉ ÏÓÔÅÏÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÅ ÒÅÂÅÎÏË ÖÁÌÕÅÔÓÑ ÎÁ ÂÏÌØ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ Ä×ÉÖÅÎÉÊ É ÏÝÕÐÙ×ÁÎÉÉ. ïÐÏÒÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ. çÏÌÅÎÏÓÔÏÐÎÙÊ ÓÕÓÔÁ× ÏÔÅÞÅÎ, ÉÎÏÇÄÁ ËÏÖÁ ÜÔÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÉÏÂÒÅÔÁÅÔ ÓÉÎÀÛÎÙÊ ÉÌÉ ÂÁÇÒÏ×ÙÊ ÏÔÔÅÎÏË. ðÒÉ ×ÙÒÁÖÅÎÎÏÍ ÓÍÅÝÅÎÉÉ ÏÔÍÅÞÁÅÔÓÑ ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ ÏÂÌÁÓÔÉ ÓÕÓÔÁ×Á É ÎÅËÏÔÏÒÏÅ ÒÁÚ×ÏÒÁÞÉ×ÁÎÉÅ ÓÔÏÐÙ ËÎÁÒÕÖÉ.

òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÇÏÌÅÎÏÓÔÏÐÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÔÏÞÎÙÊ ÄÉÁÇÎÏÚ. ðÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÓÒÁ×ÎÉÔÅÌØÎÏÅ ÒÅÎÔÇÅÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÏÂÏÉÈ ÓÕÓÔÁ×Ï×. ÷ ÔÒÕÄÎÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÒÅÂÅÎËÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÀÔ ÎÁ ëô ÉÌÉ íòô ÇÏÌÅÎÏÓÔÏÐÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á.

åÓÌÉ ÓÍÅÝÅÎÉÅ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ, ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÄÏ ËÏÌÅÎÁ ÎÁ 3 ÎÅÄÅÌÉ. ðÒÉ ÏÓÔÅÏÜÐÉÆÉÚÅÏÌÉÚÁÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ Ó ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÅÍ ÍÁÌÏÂÅÒÃÏ×ÏÊ ËÏÓÔÉ ÐÒÏÉÚ×ÏÄÑÔ ÒÅÐÏÚÉÃÉÀ ÐÏÄ ÏÂÝÉÍ ÎÁÒËÏÚÏÍ. ðÏÔÏÍ ÐÅÒÅÌÏÍ ÆÉËÓÉÒÕÀÔ ÇÉÐÓÏ×ÏÊ ÐÏ×ÑÚËÏÊ É ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÒÅÎÔÇÅÎËÏÎÔÒÏÌØ. ðÏ×ÔÏÒÎÙÊ ËÏÎÔÒÏÌØÎÙÊ ÓÎÉÍÏË ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ ÓÐÕÓÔÑ 4-6 ÄÎÅÊ. óÒÏË ÆÉËÓÁÃÉÉ — 3-4 ÎÅÄÅÌÉ.

äÅÔÉ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÎÁÂÌÀÄÁÀÔÓÑ ÁÍÂÕÌÁÔÏÒÎÏ Õ ÄÅÔÓËÏÇÏ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÁ. ðÒÉ ÎÁÌÉÞÉÉ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÑ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÌÏÄÙÖÅË ÞÁÝÅ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ Õ ÐÏÄÒÏÓÔËÏ×. óÍÅÝÅÎÉÅ ÏÔÌÏÍËÏ× ÏÂÙÞÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ. ëÌÉÎÉËÁ ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÓÔÅÒÔÁÑ. ÷ÏÚÎÉËÁÅÔ ÎÅÂÏÌØÛÏÊ ÏÔÅË É ÕÍÅÒÅÎÎÙÅ ÂÏÌÉ, ÏÐÏÒÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÁ.

ðÒÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÙÊ ÏÔÅË É ÂÏÌÅÅ ÉÌÉ ÍÅÎÅÅ ÚÁÍÅÔÎÁÑ ÄÅÆÏÒÍÁÃÉÑ. âÏÌÉ ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÙÅ. ïÐÏÒÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÁ.

òÅÎÔÇÅÎÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÄÁÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ ÄÉÁÇÎÏÚ, ÎÏ É ÏÃÅÎÉÔØ ×ÅÌÉÞÉÎÕ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÏÔÌÏÍËÏ×. ëô ÉÌÉ íòô ÓÕÓÔÁ×Á ÔÒÅÂÕÀÔÓÑ ÏÞÅÎØ ÒÅÄËÏ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÐÒÉ ÐÅÒÅÌÏÍÁÈ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ.

ìÅÞÅÎÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ÂÅÚ ÓÍÅÝÅÎÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÓÑ × ÔÒÁ×ÍÐÕÎËÔÅ. òÅÂÅÎËÕ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÇÉÐÓ ÎÁ 2-3 ÎÅÄÅÌÉ, ÚÁÔÅÍ ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ ÆÉÚÉÏÐÒÏÃÅÄÕÒÙ É ìæë.

ðÒÉ ÉÚÏÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÊ ÉÌÉ ÎÁÒÕÖÎÏÊ ÌÏÄÙÖÅË ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ ÏÓÕÝÅÓÔ×ÌÑÅÔÓÑ ÒÅÐÏÚÉÃÉÑ. ðÏÓÌÅ ÎÁÌÏÖÅÎÉÑ ÇÉÐÓÁ É ÓÐÕÓÔÑ 4-5 ÄÎÅÊ ×ÙÐÏÌÎÑÅÔÓÑ ËÏÎÔÒÏÌØÎÙÊ ÓÎÉÍÏË. éÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÄÏÌÖÁÅÔÓÑ 3-4 ÎÅÄÅÌÉ. úÁÔÅÍ 2-3 ÍÅÓÑÃÁ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÓÔÅÌØËÉ-ÓÕÐÉÎÁÔÏÒÙ. îÁÚÎÁÞÁÀÔ ÐÁÒÁÆÉÎ ÉÌÉ ÏÚÏËÅÒÉÔ É ìæë.

ä×ÕÈÌÏÄÙÖÅÞÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÓÏ ÓÍÅÝÅÎÉÅÍ — ÐÏËÁÚÁÎÉÅ ÄÌÑ ÇÏÓÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÉ × ÄÅÔÓËÏÅ ÔÒÁ×ÍÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÅ ÏÔÄÅÌÅÎÉÅ. òÅÐÏÚÉÃÉÀ ×ÙÐÏÌÎÑÀÔ ÐÏÄ ÎÁÒËÏÚÏÍ, ÚÁÔÅÍ ÎÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔ ÐÏ×ÑÚËÕ É ÐÒÏ×ÏÄÑÔ ÒÅÎÔÇÅÎ-ËÏÎÔÒÏÌØ. óÒÏË ÉÍÍÏÂÉÌÉÚÁÃÉÉ — 4-5 ÎÅÄÅÌØ. ðÏÔÏÍ ÎÁÚÎÁÞÁÀÔ ìæë É ÆÉÚÉÏÐÒÏÃÅÄÕÒÙ.

èÉÒÕÒÇÉÞÅÓËÏÅ ÌÅÞÅÎÉÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÞÒÅÚ×ÙÞÁÊÎÏ ÒÅÄËÏ, ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÈ.

ðÒÉ ÕÓÔÒÁÎÅÎÉÉ ÓÍÅÝÅÎÉÑ É ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÉ ËÏÎÇÒÕÜÎÔÎÏÓÔÉ ÓÕÓÔÁ×ÎÙÈ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔÅÊ ÐÒÏÇÎÏÚ ÂÌÁÇÏÐÒÉÑÔÎÙÊ.

Источник