Перелом дистального метаэпифиза малоберцовой кости со смещением

Перелом «пилона» — термин, который используется при описании внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Частота встречаемости этих повреждений составляет от 9% до 12% от всех переломов большеберцовой кости.

Данный вид перелома возникает при воздействии компрессирующих сил и связан с высокоэнергетической травмой. Комбинация сил, таких как компрессия, ротация и элементы чрезмерного тыльного сгибания приводят к тяжелому виду повреждения, сочетающемуся с обширным травматическим поражением мягких тканей. Классификация переломов по АО /ASIF переломы типа 44: А – внесуставные переломы дистального метаэпифиза большеберцовой кости, деление 44 -А1, А2, А3 основано на количестве отломков метафизарной области и степени их фрагментации. Переломы типа 44 -В – неполные внутрисуставные переломы, при которых происходит раскол суставной поверхности большеберцовой кости, но при этом часть ее остается связанной с диафизом коси. Деление на 44 — В1, В2, В3 основано на оценке импакции суставной поверхности и характере осколков. Переломы типа 44 — С — полные внутрисуставные переломы с полным прерыванием линиями перелома связи суставной поверхности и диафиза кости. Подразделение на 44 -С1, С2, С3 основано на оценке оскольчатого характера повреждения суставной поверхности и диафиза.

Характер и объем полученных повреждений определяет тактику лечения и вариант оперативного вмешательства.

С 2010 по 2015 г. г. в отделении травматологии и ортопедии ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости «пилона» наблюдалось 49 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет, из них женщин — 15 (30, 6 1%), мужчин — 34 (69, 38%). Переломы типа В (по классификации AO/ASIF) встретились у 27 пациентов (55, 1%), переломы типа С — у 22 (44, 8%). Сроки после травмы составили от 1 суток до 2 недель. У 2 пациентов были переломы обеих нижних конечностей. У 11 пациентов была сочетанная травма (повреждение сегментов конечностей, травма органов грудной, брюшной полости). У 41 (83%) пациента перелом пилона сочетался с переломом малоберцовой кости. У 1-го пациента перелом пилона сочетался с переломом пяточной кости.

Внеочаговый остеосинтез аппаратом наружной фиксации, как основной и окончательный метод лечения был применен в 11 (22% ) случаях. Как метод первичной фиксации в 2-х случаях с последующим погружным остеосинтезом пластиной с угловой стабильностью из переднемедиального доступа. Данный вид фиксации перелома применяется при открытом характере перелома, при обширных повреждениях мягких тканей. Дает возможность ранней активизации больного с осевой нагрузкой на оперированную ногу. Операция открытая репозиция из переднемедиального доступ, остеосинтез пластиной с угловой стабильностью осуществлен у 22 (45%) пациентов. Данный вид фиксации применен при переломах А1-С1.

Осевая нагрузка при таком оперативном лечение возможна примерно после 6-8 недель. В 5-и случаях (22%) у пациентов наблюдался поверхностный некроз мягких тканей в проекции операционного доступа.

Накостный остеосинтез из заднелатерального доступа использовался в 8 (10%) случаях. Применялся при переломах А1-В1. В 1-м случае наблюдался незначительный поверхностный краевой некроз мягких тканей в проекции доступа. Данный вид остеосинтеза позволяет выполнить репозицию и фиксацию перелома с хорошей визуализацией, при минимальном травматизме мягких тканей.

Таким образом, правильно проведенная предоперационная подготовка, оптимально подобранный метод фиксации перелома, стабильный и функциональный остеосинтез, ранняя функциональная реабилитация больных предопределяет успешное восстановление статико-динамических функция сегмента, а так же является профилактикой ранних и поздних осложнений.

Статья добавлена 18 февраля 2016 г.

Источник

Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

Большеберцовая и малоберцовая кости располагаются параллельно друг другу и прочно соединены между собой связками. Как правило, смещенный перелом одной кости связан с обязательным переломом или повреждением связок другой. Переломы большеберцовой кости являются не только наиболее частыми среди переломов всех длинных костей, но и самыми распространенными открытыми переломами.

Переломы диафиза малоберцовой кости изолированно встречаются редко, обычно они сочетаются с переломами большеберцовой кости. Малоберцовая кость является неопорной и поэтому в проксимальном отделе ее можно резецировать без ущерба для функции. В дистальном отделе малоберцовая кость важна для сохранения стабильности голеностопного сустава.

Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости лечат только симптоматически; обычно они заживают без осложнений.

Переломы большеберцовой кости классифицируют на основании положений, выдвинутых Nicoll и используемых Rockwood и Green. Nicoll установил, что исход переломов большеберцовой кости определяют три фактора: 1) исходное смещение; 2) степень раздробления; 3) наличие повреждения мягких тканей (открытый перелом).

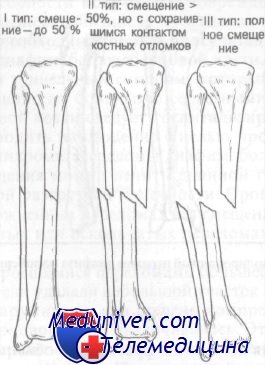

При переломах I типа смещение лишь незначительное (от 0 до 50%) и раздробления нет. При переломах II типа смещение превышает 50% и может быть частичное раздробление при сохранности костного контакта. При переломах III типа имеется полное смещение с раздроблением. Переломы II и III типа могут быть как открытыми, так и закрытыми. При переломах I типа сращение наступает в 90% случаев, в то время как при переломах III типа шанс сращения равен лишь 70%.

Голень имеет три фасциальных футляра, содержащих мышцы, нервы и сосуды.

1. Передний футляр содержит переднюю большеберцовую мышцу, длинный разгибатель большого пальца, третью малоберцовую, длинный разгибатель пальцев, переднюю большеберцовую артерию и глубокий малоберцовый нерв.

2. Наружный футляр содержит длинную и короткую малоберцовые мышцы и поверхностный малоберцовый нерв.

3. Задний футляр содержит камбаловидную, икроножную, заднюю большеберцовую мышцы, длинный сгибатель большого пальца и длинный сгибатель пальцев.

К переломам диафизов большеберцовой и малоберцовой мышц приводят два механизма. Прямая травма, например при автокатастрофе или некоторых типах повреждений при катании на лыжах, ответственна за большую часть переломов диафизов большеберцовой и малоберцовой костей. Прямая травма, как правило, приводит к поперечному или оскольчатому перелому. Непрямая травма, обусловленная силами, возникающими при ротации или компрессии, например при катании на лыжах или падении, обычно приводят к спиральному или косому перелому.

Перелом нижней суставной площадки большеберцовой кости, как правило, возникает при падении с высоты, когда таранная кость внедряется в большеберцовую.

При переломах малоберцовой кости отмечается боль, усиливающаяся при ходьбе. При переломах большеберцовой кости обычны боль, припухлость и деформация. Несмотря на то, что повреждение сосудисто-нервных образований встречается нечасто, необходимо исследование и документирование пульса и функции малоберцового нерва (тыльное и подошвенное сгибание пальцев).

Для определения положения фрагментов обычно достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. При описании этих переломов важно выяснить:

1) локализацию перелома — верхняя, средняя или нижняя треть;

2) тип — поперечный, косой, спиральный или оскольчатый;

3) смещение — площадь соприкасающихся поверхностей в процентах;

4) угловое смещение — вальгусное или варусное положение дис-тального фрагмента.

Как было упомянуто, при травме сопутствующие повреждения сосудов и нервов встречаются редко. Вслед за переломами большеберцовой кости может развиться туннельный синдром, который обычно начинается через 24—48 ч с момента травмы. При подозрении на его развитие следует пропальпировать мышцы переднего футляра с целью выявления их болезненности или ригидности.

Необходимо определить пульс на тыльной артерии и сравнить его с пульсом на неповрежденной конечности, кроме того, следует проверить чувствительность между I и II пальцами, являющуюся индикатором функции малоберцового нерва.

Лечение переломов диафиза большеберцовой и малоберцовой костей

Неотложная помощь при переломах диафиза большеберцовой кости включает первичное обследование, иммобилизацию длинной лонгетой для голени и неотложное направление к ортопеду. Открытые переломы необходимо аккуратно обработать и на рану немедленно наложить стерильную повязку. Неотложная репозиция закрытого перелома показана до проведения рентгенографии, если имеется угрожающее жизнеспособности конечности повреждение сосуда.

Из-за большой частоты осложнений после проведения рентгенографического исследования необходима срочная консультация ортопеда. Больные с переломами диафиза большеберцовой кости, как правило, имеют сопутствующий туннельный синдром, который развивается позже. Поэтому большинство больных с серьезными переломами диафиза большеберцовой кости следует госпитализировать, конечность приподнять и проводить наблюдение с целью профилактики развития туннельного синдрома.

Переломы диафиза большеберцовой кости I типа без смещения можно лечить длинной гипсовой повязкой для голени с полной разгрузкой конечности. Срок выздоровления в среднем при неосложненных переломах без смещения 10—13 нед. При смещенных, открытых или оскольчатых переломах он удлиняется до 16—26 нед.

У больных с несросшимися переломами большеберцовой кости некоторые исследователи удаляли небольшой участок малоберцовой кости и при этом обнаруживали, что степень компрессии между двумя концами большеберцовой кости увеличивалась. Это приводило к повышению частоты сращения у больных с осложненными переломами большеберцовой кости. Несращение при переломах диафиза большеберцовой кости представляет сложную проблему.

Для улучшения консолидации были применены пульсирующие электромагнитные поля. Успешные результаты были получены приблизительно в 87% случаев, при этом не потребовалось дальнейшего хирургического лечения. Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости лечат симптоматически. Для уменьшения болей можно наложить гипс. В первое время более удобна длинная гипсовая повязка для голени, затем через 2 нед накладывают короткую повязку, которую можно удалить через 4 нед.

У некоторых больных были незначительные боли, и они легко переносили хождение на костылях без гипсовой повязки.

Осложнения переломов диафизов большеберцовой и малоберцовой костей

При переломах диафизов большеберцовой и малоберцовой костей возможно развитие нескольких серьезных осложнений.

1. Типичным является несращение или замедленное сращение, особенно при наличии:

а) значительного смещения;

б) раздробления;

в) открытого перелома или выраженного повреждения мягких тканей;

г) инфекции.

2. После лечения развитие отека может обусловить нейроваскулярную недостаточность.

3. Хроническая суставная боль или ригидность сустава встречаются редко, за исключением переломов с вовлечением дистального эпифиза большеберцовой кости.

Аксиома: у любого больного с переломом большеберцовой кости и усилением болей в течение 24—48 ч после наложения гипсовой повязки следует заподозрить развитие туннельного синдрома. Гипс следует рассечь, конечность тщательно обследовать.

— Также рекомендуем «Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

21.11.2015

21.11.2015

ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Внутрисуставные повреждения дистального метаэпифиза большеберцовой кости (ББК) относятся к категории сложных травм и остаются одной из наиболее актуальных проблем современной травматологии.

Внутрисуставные повреждения дистального метаэпифиза большеберцовой кости (ББК) относятся к категории сложных травм и остаются одной из наиболее актуальных проблем современной травматологии. Это обусловлено высоким количеством неудовлетворительных результатов (от 10 до 54%), связанных с ограничением движений в голеностопном суставе, развитием дегенеративных изменений хряща, несращениями и гнойными осложнениями. Несмотря на значительные достижения в области диагностики (рентгенология, КТ и МРТ) и лечения метаэпифизарных переломов ББК, длительная или стойкая инвалидность отмечается у 6–8% данных больных, что также определяет актуальность совершенствования подходов к лечению.

По результатам исследования, проведеным в НИИ неотложной скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, можно утверждать,что раннее развитие посттравматического деформирующего артроза (60–80%), возникновение стойких контрактур (29–50%) и деформаций суставов (12–20%) у больных с внутри и околосуставными переломами ББК служат основанием для внедрения новых подходов к диагностике и лечению — репозиции, фиксации отломков костей с применением современных методик внутреннего стабильно-функционального остеосинтеза и костной пластики.

Термин «пилон» (пестик) введен французским рентгенологом Е. Destot в 1911 г. Под ним подразумевается дистальный метаэпифиз ББК, по форме действительно напоминающего пестик, которым пользуются для измельчения чего-либо в ступке. Граница данных переломов распространяется до 8–10 см проксимальнее голеностопного сустава.

Условно все переломы ББК с вовлечением дистальной суставной поверхности должны быть классифицированы как переломы пилона, за исключением переломов внутренней или наружной лодыжек и переломов заднего края ББК, если он составляет менее 1/3 суставной поверхности. Переломы пилона составляют 5–7% от всей костной травмы ББК и 1% от всех переломов костей нижних конечностей. Переломы данной локализации преобладают у мужчин (57–65%) в наиболее трудоспособном возрасте.

Наиболее частыми причинами сложных метаэпифизарных переломов ББК в настоящее время являются падение с высоты и дорожно-транспортные происшествия (до 52%). До 40% от всех переломов пилона наблюдаются у пострадавших с политравмой. Около 20% этих переломов являются открытыми. Они могут сочетаться с переломами малоберцовой кости или распространяться на диафиз ББК. Оскольчатые переломы являются наиболее сложными для лечения и составляют до 40% переломов данной локализации.

Эра успешного оперативного лечения переломов в области голеностопного сустава началась в Швейцарии в конце 1950-х гг. Такие низкоэнергетические переломы встречались в основном на горнолыжных курортах, недалеко от которых хирурги приступали к комплексному лечению. Немедленная фиксация перелома пилона, популяризованная Rüedi et al., показывала хорошие результаты в течение 9 лет . В 1992 г. McFerran et al. сообщил о 5-летнем опыте лечения переломов пилона. Было выявлено, что тактика немедленного погружного остеосинтеза приводит к осложнениям в 40% случаях [1]. В одной из работ сообщается о том, что при остеосинтезе переломов пилона частота инфекционных осложнений достигала 37%. Причем эти осложнения не были связаны с открытыми переломами — они возникли в результате расхождения краев и плохого заживления послеоперационных ран. Авторы решили,что если анатомичная репозиция может быть достигнута только путем увеличения частоты осложнений со стороны мягких тканей, то нужно отдать предпочтение альтернативным методам лечения [2]. Стремясь уменьшить травму мягких тканей, хирурги начали более широко использовать аппараты наружной фиксации (АНФ), в том числе и гибридные,а также комбинации наружной и минимальной внутренней фиксации . Но это не привело к ожидае- мому снижению частоты осложнений: в 55% случаев при выполнении внеочагового остеосинтеза данной локализации наблюдали прокалывание спицей хотя бы одного сухожилия, в 8–10% — повреждения нейрососудистых структур . Прибавились также осложнения,связанные с введением чрескостных элементов — частота воспаления мягких тканей вокруг спиц достигала 7% . Учитывая наличие таких осложнений, хирурги опять пришли к внутренней фиксации переломов. Schatzker et Tile считают, что в случае массивного отека мягких тканей хирургического вмешательства необходимо избегать. Они рекомендуют использование стержневых АНФ в течение 7–10 сут до погружного остеосинтеза [3].

Концепция двухэтапного лечении набирала обороты. Sirkin et al. при применении концепции двухэтапного лечения сообщили об отсутствии послеоперационных осложнений со стороны мягких тканей при закрытых переломах пилона. На сегодняшний день применяются как оперативное, так и консервативное лечение переломов пилона. Консервативное лечение заключается либо в длительной тракции за пяточную кость, либо в иммобилизации жесткими повязками. Консервативное лечение применяют только при переломах с минимальным смещением и в том случае, если ось конечности может быть удержана в жесткой повязке. Осевая нагрузка в данном случае исключается на 4–6 нед. Первым этапом лечения при переломах пилона, сочетающихся с переломом малоберцовой кости, необходимо произвести остеосинтез малоберцовой кости для восстановления длины ББК. АО рекомендует использовать временную стабилизацию АНФ,после чего производить погружной остеосинтез .

На сегодняшний день концепция этапного, или ступенчатого, лечения метаэпифизарных переломов ББК поддерживается многими травматологами. Такая тактика лечения сложных метаэпифизарных переломов может считаться оправданной в связи с высокой травматичностью реконструктивной операции. Наличие умеренного и выраженного отека мягких тканей, эпидермальных пузырей или ран является четким показанием к этапному лечению переломов. В этих случаях многие авторы рекомендуют проводить оперативное лечение в сроки 1–1,5–2 нед после получения травмы, после уменьшения отека и нормализации мягких тканей в зоне предполагаемого оперативного вмешательства.

Достоверным признаком нормализации трофики мягких тканей считается восстановление тургора кожи. Рекомендуется соблю-дать следующие важные правила: репозиция по длине, стабилизация сустава и возвышенное положение конечности в дооперационном периоде, а оперативное лечение выполнять не позднее 3 нед, так как позже этих сроков активное образование соединительных тканей в области перелома . При сложных закрытых переломах или переломах со значительным повреждением мягких тканей первым этапом ряд травматологов предпочитают наложить АНФ для сохранения физиологического напряжения мышечно-связочных структур и восстановления оси и длины конечности . Специалисты АО также рекомендуют использовать временную стабилизацию АНФ, после чего производить погружной остеосинтез . Первичная фиксация отломков аппаратами при сложных переломах ББК обеспечивает достаточную стабильность, но во всех исследованиях отмечены осложнения, связанные с проведением спиц и стержней . Наряду с АНФ лечение пострадавших скелетным вытяжением за пяточную кость также обеспечивает хорошие условия для восстановления мягких тканей и рекомендовано рядом авторов к использованию перед операцией .

Так, например, M. El-Sallab Roshdy et al. при поступлении всем больным накладывают скелетное вытяжение за пяточную кость, а после нормализации кожных покровов (на 10–15-е сут после травмы)вторым этапом проводят остеосинтез перелома [4]. При открытых переломах пилона также рекомендуется основываться на двухэтапном лечении: первичная хирургическая обработка раны, затем, после заживления раны и нормализации состояния мягких тканей в области перелома, открытая репозиция и фиксация перелома пластиной . При переломе пилона и малоберцовой кости, как правило, требуются два доступа. Расстояние между передним и наружным разрезами должно быть не меньше 5–7 см. При необходимости доступ к малоберцовой кости можно сместить кзади. Это предотвращает нарушение кровоснабжения лоскута между доступами. Выбор доступа определяется характером и преимущественной локализацией костных разрушений и проводится с учетом состояния мягкотканого покрова. При переломах пилона могут быть использованы одна или две пластины, гибридные АНФ и технология LISS.

Все эти методы фиксации имеют свои преимущества и свои недостатки. Не все переломы пилона требуют применения пластин с блокируемыми винтами. Простые переломы могут быть вполне надежно фиксированы обычными опорными пластинами. Необоснованное применение пластин с блокируемыми винтами увеличивает стоимость лечения в 10 раз. Более того, у данных фиксаторов есть и некоторые отрицательные моменты: винты могут быть введены только в строго определенном направлении; дается лишь поддержка суставной поверхности, без обеспечения компрессии; для компрессирующего винта при необходимости нужно заранее выбрать место вне пластины или ввести его через неблокируемое отверстие .

Многими хирургами для сохранения кровоснабжения поврежденной кости и улучшения ее сращения, а также для снижения частоты инфекционных и других осложнений пропагандировались минимально инвазивные методы и техника непрямой репозиции. Цель биологического остеосинтеза пластиной — добиться восстановления оси конечности и стабильной фиксации. При этом выполняют непрямую репозицию, а пластину укладывают под мышцей или под кожей через небольшие разрезы. В случаях тяжелых многооскольчатых переломов, при которых невозможно восстановить суставную поверхность, на сегодняшний день рекомендуют выполнять артродез. Артроскопическую ассистенцию используют при лечении внутрисуставных переломов, в том числе и переломов пилона. Преимуществами данного метода являются прямая визуализация суставной поверхности, малая инвазивность, возможность восстановления мягких тканей и хряща. Основными недостатками являются значительное увеличение продолжительности операции и сложность данной процедуры. Однако для расширения показаний к артроскопии при внутрисуставных переломах необходимы дополнительные рандомизированные исследования . Сложные внутрисуставные переломы ББК нередко сопровождаются дефектами кости и хряща, что диктует необходимость использования пластических материалов для их замещения.

Существуют различные категории костных трансплантатов и костнозамещающих материалов, различающихся способами получения и исходным сырьем . Костные трансплантаты, эндогенные или экзогенные, часто необходимы для обеспечения опоры,заполнения дефектов и усиления биологической регенерации в области дефектов травматического или нетравматического происхождения. Ограничения в использовании эндогенного костного материала связаны с дополнительным оперативным вмешательством, часто приводящим к осложнениям в зоне забора, и с ограниченным объемом материала. В то же время использование аллотрансплантатов связано с риском переноса заболеваний и иммуногенностью . Аутогенные костные трансплантаты считаются «золотым стандартом» для замещения костных дефектов, главным образом потому, что они вызывают минимальную иммунологическую реакцию, обладают полной гистосовместимостью, лучшими остеокондуктивными, остеогенными и остеоиндуктивными свойствами. Аутотрансплантаты обычно содержат жизнеспособные остеогенные клетки, белки костного матрикса и аутогенный костный мозг . Особенностью сложных внутрисуставных переломов является образование дефектов не только кости, но и хряща. Кроме опорной функции, хрящ обеспечивает скольжение суставных поверхностей. Поврежденный суставной хрящ имеет весьма ограниченные возможности восстановления . После значительной травмы дефект хряща замещается грубой соединительной тканью, которая не обладает свойствами, необходимыми для нормальной работы сустава. Дефекты хряща приводят к нарушению скольжения сочленяющихся поверхностей, появлению боли, отеку тканей сустава, блокадам, а со временем — к остеоартрозу . Кровотечение из разрушенной субхондральной кости (как при остром разрушении метаэпифиза, так и при использовании техники микропереломов для лечения дефектов хряща в хроническом периоде)приводит к образованию кровяных сгустков, которые содержат мезенхимальные стволовые клетки и факторы роста из костного мозга. В течение нескольких недель кровяные сгустки васкуляризируются и образуется фиброзно-хрящевой рубец . Однако стволовые клетки в основном попадают в полость сустава,а не задерживаются в области дефекта хряща . Учитывая это, P. Behrens предложил оригинальную методику матрикс-индуцированного аутохондрогенеза для лечения дефектов хряща. Суть методики состоит в покрытии дефекта коллагеновым матриксом после выполнения техники микропереломов. В результате создается «биореактор», в котором концентрируются стволовые мезенхимальные клетки и факторы роста, вышедшие из костного мозга [5].

Возможно, аналогичная методика в будущем сможет быть применена и при острой костно-суставной травме, в частности, при сложных переломах пилона со значительным повреждением хряща. Несмотря на достигнутые успехи, проблема оптимизации пластического материала для лечения костных и хрящевых дефектов при метаэпифизарных переломах остается актуальной. Требуются дальнейшие исследования с перспективой разработки трансплантатов, обладающих механической прочностью недеминерализованной кости и стимулирующими остеогенез свойствами. Согласно одному из крупных многоцентровых исследований SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique), проведенному в 1991 г.,при лечении переломов пилона с использованием различных методик удовлетворительные объективные результаты лечения получены только в 38%. При этом только 28% больных при ходьбе не испытывали боли. На сегодняшний день нет хирургических методов лечения переломов пилона, которые показывали бы явное преимущество. Одноступенчатое лечение может позволить уменьшить частоту осложнений со стороны мягких тканей. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Тактика и методы лечения переломов пилона за последние десятилетия значительно изменились. Внедрение методов бережного отношения к тканям, лучшее понимание биомеханики фиксации переломов и, в некоторых случаях, использование пластин с блокируемыми винтами оказали значительное влияние на результаты лечения.

Современная стратегия реабилитации больных со сложными переломами пилона предполагает восстановление анатомии костей, взаимоотношений их в суставе, бережное отношение к мягким тканям, стабильность остеосинтеза с достижением максимально возможной функции в ранние сроки после травмы. Большинство хирургов в настоящее время признает, что восстановить правильные анатомические соотношения при этой сложной патологиив суставах с помощью закрытых методов практически невозможно. Главное внимание уделяется методикам устойчивого анатомичного остеосинтеза, позволяющим в ранние сроки начать движения в суставе, и профилактике осложнений.

Таким образом, проблема лечения сложных около- и внутрисуставных переломов костей голени остается актуальной и многоплановой. Большое количество неудовлетворительных результатов и осложнений заставляет совершенствовать комплекс диагностики и лечения этих повреждений. Однако целый ряд вопросов — рациональной диагностики, выбора тактики лечения, обезболивания, техники оперативного восстановления сложных внутрисуставных повреждений в зависимости от характера разрушений, оптимизации костно-пластического материала, профилактики осложнений и реабилитации — нуждаются в уточнении.

ЛИТЕРАТУРА

1. McFerran M.A., Smith S.W., Boulas H.J., Schwartz H.S. Complications encountered in the treatment of pilon fractures // J. Orthop. Trauma. – 1992. – Vol. 6, N. 2. – P. 195–200.

2. Teeny S.M., Wiss D.A. Open reduction and internal fixation of tibial plafond fractures. Variables contributing to poor results and complications // Clin. Orthop. Relat. Res. – N. 292. – P. 108–117.

3.Heim U. Morphological features for evaluation and classification of pilon tibial fractures // Major Fractures of the Pilon, the Talus, and the Calcaneus / eds. H.Tscherne, J. Schatzker. – Berlin: Springer-Verlag,1993. – P. 29–41.

4.El-Sallab R.M., Bassiouni Y.E., El-Mwafi H.Z., Hammad A.A. Staged Management of Comminuted Intra-articular Pilon Fracture // Pan. Arab. J.Orth. Trauma. – 2003. – Vol. 7, N. 1. – P. 83–94.

5. Behrens P. Matrixgekoppelte Mikrofrakturierung // Arthroskopie. – 2005.– Vol. 18, N. 3. – P. 193–197.

Теги: перелом, берцовая кость, сустав

234567

Начало активности (дата): 21.11.2015 10:47:00

234567

Кем создан (ID): 645

234567

Ключевые слова:

большеберцовая кость, переломы, дистальный отдел

12354567899

Источник