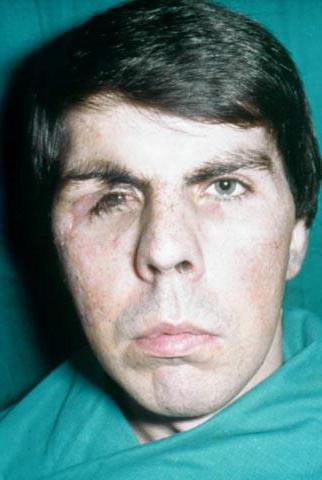

Перелом левой скуловой кости со смещением степень тяжести

Судебномедицинская практика свидетельствует об отсутствии единого мнения в экспертной оценке тяжести челюстно-лицевой травмы. С введением в действие УК РСФСР (ред. 1960 г.) для судебномедицинских экспертов создались новые условия при установлении тяжести телесных повреждений, в частности при оценке тяжести челюстно-лицевой травмы.

На основании анализа 499 случаев травмы челюстно-лицевых костей и 173 случаев изолированных повреждений зубов нами предпринята попытка наметить клинические основы экспертной оценки тяжести указанных повреждений применительно к нормам УК РСФСР 1960 г.

Мы разработали документальные материалы — акты освидетельствования потерпевших в судебномедицинских учреждениях, а также истории болезни клиники хирургической стоматологии за 12 лет (1947—1958). Кроме того, мы располагаем собственными экспертными и клиническими наблюдениями.

Руководствуясь медицинскими критериями для определения тяжести телесных повреждений, мы материалы анализировали в отношении опасности для жизни, характера клинического течения, сроков и исходов лечения. Приняты во внимание отдаленные последствия в сроки от 3—4 месяцев до 5 и более лет после переломов челюстно-лицевых костей у 256 человек и повреждений зубов у 38.

Из 499 человек с челюстно-лицевыми повреждениями переломы нижней челюсти были у 75,25%,, верхней — у 12,68%, одновременные переломы обеих челюстей — у 5,63% и повреждения скуловой кости— у 6,44%. У 97,38% пострадавших переломы произошли от действия тупых орудий, у 2,42%—от огнестрельного ранения и у 0,2.% — от удара острым орудием.

Опасные для жизни состояния при челюстно-лицевой травме в нашем материале наблюдались у 4,81%, потерпевших, сопутствуя тяжелому сотрясению мозга (у 5 человек одновременно были переломы костей основания черепа), шоку, кровотечению, развившемуся при огнестрельном ранении лица дробью, и асфиксии от западения языка при двустороннем ментальном переломе.

Легкое сотрясение мозга отмечено у 15,83%, пострадавших; оно не зависело от вида, характера и локализации перелома. У 25,05% пострадавших имелись ранения мягких тканей лица.

К числу осложнений, наблюдающихся в клинике, относятся: замедление регенерации костной ткани (2,27%,) вследствие неправильной или недостаточной фиксации костных отломков и остеомиелит (26,88%), по преимуществу нижней челюсти (25,75%); на нижней челюсти он обычно локализовался в области угла (11,74%), III и IV зубов (7,57%), реже— соответственно I и II молярам и центральным резцам (по 3,03%). В области шейки суставного отростка остеомиелит наблюдался лишь в одном случае.

Остеомиелит чаще возникал при оскольчатых повреждениях кости, а также в случаях наличия зуба в линии перелома. Раннее удаление таких зубов предотвращает гнойные осложнения, попытка сохранить зубы даже при применении антибиотиков зачастую влечет развитие остео-миелитического процесса. Наличие зуба на линии фрактуры должно учитываться при экспертизе, так как это обстоятельство может удлинить сроки лечения и повести к неблагоприятным отдаленным последствиям.

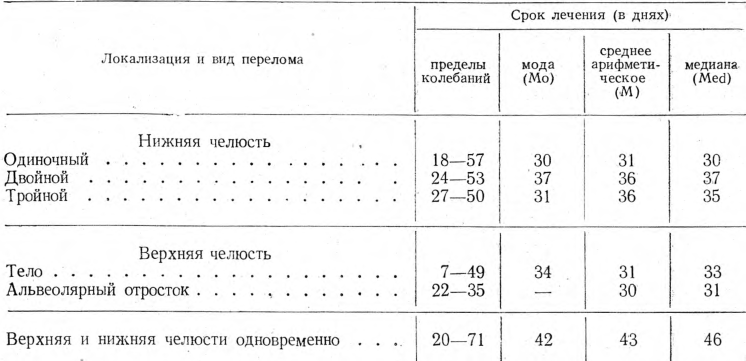

Анализ собранных материалов показал, что продолжительность лечения неосложненных переломов различного вида (одиночный, множественный и др.) и локализации (тело, ветвь, отросток) вне зависимости от типа медицинского учреждения (стационар, амбулатория, смешанное), а также и от методов лечения обычно находилась в пределах 4—5 недель для нижней или верхней челюсти и 4—6 недель при одновременных переломах. В табл. 1 приведены величины, характеризующие сроки лечения указанных переломов.

Таблица 1

Срок лечения неосложненных переломов

Срок лечения переломов лобных отростков верхней челюсти и скуловой кости находился в пределах 4 недель.

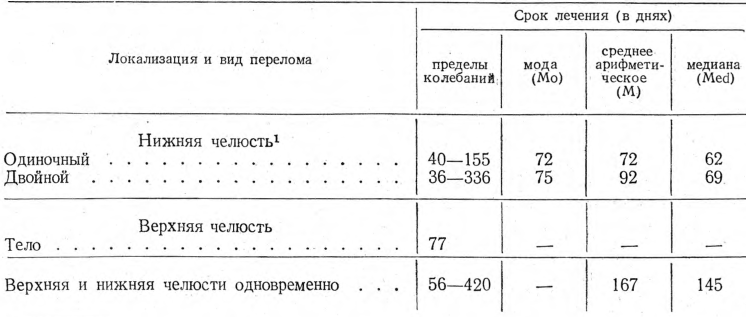

При осложненных переломах длительность лечения увеличивается в 2—3 раза (табл. 2). Лечение осложненных переломов в амбулаториях оказалось наиболее длительным. Как видно из табл. 2, выделяется группа челюстно-лицевых повреждений, требующих особенно продолжительного лечения, практически превышающего 10—12 недель (хронические остеомиелиты со свищами, обширные повреждения мягких тканей, септические состояния и пр.). В подобных случаях зачастую необходимо многоэтапное хирургическое лечение.

Таблица 1

Срок лечения осложненных переломов

1 При тройных переломах нижней челюсти и переломах верхнечелюстных отростков осложнений не зарегистрировано.

Исходы челюстно-лицевых повреждений были обычно благоприятными в функциональном и в косметическом отношении. Временное нарушение прикуса вследствие смещения нижней челюсти было отмечено

у 13 человек. В последующем в силу компенсаторных изменений (стирание бугров на зубах) и приспособляемости организма к пережевыванию пищи при небольшом смещении прикуса жевательная функция восстанавливалась. У 11 пострадавших, обследованных спустя полгода — год после травмы, констатировано нарушение болевой и тактильной чувст- -вительности в поврежденной области лица без нарушения функции жевания.

Среди других последствий отмечены: парез периферических ветвей лицевого нерва — у 7 потерпевших, слюнной свищ — у 1, атрезия носовых ходов—у 2, ограничение движения челюсти — у 9, деформация лица в связи с дефектом нижней челюсти — у 1 и скуловой кости — у 1, хронический остеомиелит — у 6, ложный сустав — у 3, резкое нарушение функции жевания — у 8 потерпевших. Эти последствия большей частью наблюдались в осложненных случаях со сроками лечения больше-10—12 недель.

Изучение динамики отдаленных последствий по материалам экспертизы трудоспособности в судебномедицинских комиссиях показало, что при переломах челюстных костей утрата общей трудоспособности в ближайшие 2—3 месяца после травмы, как правило, не превышает 10—30%. В последующем трудоспособность, полностью или частично восстанавливается.

Таким образом, можно сделать вывод, что характер клиники, исходов и отдаленных последствий неосложненных переломов челюстно-лицевых, костей соответствует критерию «длительное расстройство здоровья», упомянутому в ст. 109 УК РСФСР («менее тяжкое телесное повреждение»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобных, травм. Использование этого же критерия рационально и при оценке тяжести переломов, осложненных гнойной инфекцией, но только в тех случаях, когда исходы их оказались благоприятными. Что касается челюстно-лицевых травм, требующих длительного многоэтапного хирургического лечения, при котором сроки его практически превышают 10—12 недель, т. е. обычные средние, характерные для осложненных переломов, то для оценки их тяжести было бы целесообразно ввести самостоятельный медицинский критерий, например: «Необходимость в длительном многоэтапном хирургическом лечении». Ввиду значительного ущерба здоровью в подобных случаях повреждения следовало бы квалифицировать как тяжкие.

Для значительно меньшего числа случаев показателем тяжести может быть признак «опасность для жизни» (шок, кровопотеря, асфиксия, тяжелое сотрясение мозга) и «расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть» (ст. 108, ч. 1 УК РСФСР — «тяжкое телесное повреждение»). Последний признак применим лишь при осложненных переломах, разумеется, в условиях проведения экспертизы по окончании лечения.

Анализ материалов, относящихся к травме зубов, позволяет выделить следующие виды повреждений: дефекты эмали, неполные травматические вывихи (сопровождающиеся теми или иными нарушениями связочного аппарата, нервно-сосудистого пучка), полные травматические вывихи, переломы различной локализации и комбинации этих повреждений. Чаще оказываются поврежденными 1, 2 или 3 зуба, что соответствует, ло нашим данным, 36,47, 35,30 и 15,29%,. В 8,82% случаев были повреждены 4 зуба и очень редко — большее их количество. В 92,35% случаев повреждаются фронтальные зубы, притом в 68,24%, — на верхней челюсти.

На основании анализа наблюдений и данных литературы мы пришли к выводу, что дефекты эмали и неполные травматические вывихи, -сопровождающиеся неосложненным периодонтитом или без такового, излечиваются обычно в срок от 7 до 12 дней; зубы сохраняются, функция жевания восстанавливается. В таких случаях применим критерий «кратковременное расстройство здоровья» (ст. 112, ч. 1 УК РСФСР — «легкие телесные повреждения»). Даже если острый периодонтит перешел в хроническую форму, что затягивает лечение, последнее обычно не превышает 4 недель.

Полные травматические вывихи или переломы различной локализации, ведущие, как правило, к потере зубов, рационально оценивать по признаку размера постоянной утраты общей трудоспособности. Поврежденные зубы могут быть замещены искусственными, что в какой-то мере компенсирует функциональный дефект акта жевания. Однако установка протеза и пользование им связаны с рядом неудобств: протез снижает чувствительность к прикосновению, температуре, вкусовым ощущениям, нарушает четкость речи. Обладатель его нуждается в последующем периодическом или даже постоянном врачебном контроле. Поэтому нельзя недооценивать последствия такой травмы и рассматривать утрату зубов как лишение организма человека малозначимой и легко «восстанавливаемой» протезом части жевательного аппарата.

В случаях утраты даже одного зуба, несомненно, возникают условия, ведущие к нарушению нормальной статики соседних зубов в форме конвергенции их коронок и к возникновению феномена Годона—Попова у антагониста, который исключается из акта жевания, а тем самым к нарушению всего жевательного аппарата. Мы полагаем, что такое состояние соответствует признаку «незначительной стойкой утраты трудо- ’ способности», упомянутому в ст. 112, ч. 1 УК РСФСР («легкие телесные повреждения»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобной травмы.

Повреждения зубов у детей нужно приравнивать к аналогичному повреждению жевательного аппарата взрослого человека.

В заключение отметим, что индивидуальный подход к каждому случаю, предусматривающий обстоятельное клиническое исследование (включая рентгенологическое) совместно со стоматологом, и критический. анализ медицинской документации — наиболее правильный путь судебномедицинской экспертизы повреждений челюстно-лицевых костей и зубов.

Источник

Переломы скуловой кости не нуждаются в проведении особых процедур для уточнения диагноза. Для специалистов констатация подобного повреждения не составляет труда, так как его очень легко распознать.

Что характеризует повреждение?

Повреждение характеризуется западением кости скулы, что образовывает так называемую «ступеньку» на лице пострадавшего. Такой вид деформации, как правило, локализуется в подглазничной части.

Переломы скуловой кости также делает невозможным полное открытие рта, что служит явным свидетельством имеющейся травмы. Пациент не может двигать нижней челюстью. При этом клетчатка глаза покрыта кровоизлияниями.

Если получены тяжелые переломы скуловой кости, то возможно появления носового кровотечения из ноздри, находящейся на пострадавшей стороне.

Обычно для большей достоверности при постановке диагноза прибегают к использованию рентгеновского оборудования, дающего возможность сделать снимок, отображающий повреждение. Многие травматологи утверждают, что диагностировать перелом скулы по снимку бывает крайне затруднительно. Но не выявленные переломы могут спровоцировать негативные последствия, ведущие к патологическим изменениям в области черепа.

Какие виды перелома скуловой кости существуют?

Как правило, выделяется два вида травмы: перелом скуловой кости со смещением и перелом скуловой кости без смещения.

Травма, сопровождающаяся смещением, характеризуется повреждением верхних челюстных пазух. Оно бывает закрытым, открытым, линейным или осколочным.

Если со дня получения травмы прошло до 10 дней, то она считается свежей, но если более 10 дней и выше, то это устаревший перелом. Если же с момента повреждения прошел месяц, то кость считается неправильно сросшейся или же не сросшейся.

Симптомы травмы при переломе со смещением

После перелома скуловой кости наблюдаются следующие симптомы:

- Кровотечение, отечность и рана, маскирующая западение в область скулы.

- Отечность век, которая препятствует закрытию глаз.

- Частые кровотечения из ноздри, находящейся на стороне поврежденной скулы.

- Пациенту трудно раскрывать рот. Также он не может двигать в разные стороны нижней челюстью.

- Зачастую встречается нарушение зрения, диплопия, связанная со смещением глазного яблока.

- При западании скуловой кости пациентом отмечается резкая боль при пальпации.

- Переломы скуловой дуги могут сочетаться с переломами кости скулы. При этом образовавшийся угол смещения обломков кости, как правило, направлен в височную ямку.

Что является основной задачей специалистов?

Основной задачей медицинских работников в период лечения травмы является восстановление целостности кости. Переломы со смещением устраняются посредством оперативного вмешательства, поскольку в этом случае требуется вправление осколков кости и их фиксация. Хирургическое вмешательство может протекать во рту пациента и вне его.

Переломы без смещения лечатся консервативно при помощи лекарственных средств, а также воздействием физиотерапевтических процедур.

Какие осложнения могут возникнуть?

Какие осложнения может вызвать перелом скуловой кости? Последствия при позднем обращении пострадавшего за медицинской помощью могут быть следующими:

- деформация лица, которая может принять стойкий характер;

- нижнечелюстная контрактура;

- синусит верхней челюсти в хронической форме;

- верхнечелюстной остеомиелит.

Нижнечелюстная контрактура может спровоцировать смещение части скуловой кости по направлению внутрь и назад, что способствует защемлению и развитию грубых рубцов в мягких тканях венечного нижнечелюстного отростка.

Верхнечелюстной синусит в хронической форме и также посттравматический остеомиелит провоцируют обломки кости, которые внедряются в пазухи и ее просветы.

Лечение пациентов с травмой скуловой кости

Как устраняется перелом скуловой кости. Лечение может быть консервативным или хирургическим в зависимости от степени поражения.

При свежих повреждениях (не более 10 дней с момента получения травмы) без смещенных обломков возможно применение консервативных методов. Обычно рекомендуется соблюдение покоя. На область поломанной скулы кладется холод. Такие меры проводятся в течение двух первых дней после случившегося.

На скуловую кость следует исключить давление. Открывание рта должно быть максимально ограничено на протяжении двух недель.

Лечение при застарелом переломе

При застарелом переломе (более 10 дней) с элементом смещения показано только хирургическое вмешательство. При репозиции обломков кости в скуле противопоказано открывать рот. При таком поражении возможна деформация лица, потеря чувствительности к боли в зоне повреждения подглазничного и скулового нервов, двоение в глазах.

Переломы скуловой кости и скуловой дуги устраняются разными методами.

Способ Ламберга

Это наиболее часто употребляемый метод лечения. Применяется в том случае, когда повреждение стенки пазухи оказывается незначительным. Для вправления кости применяется крючок с одним зубом. Больной принимает горизонтальное положение. Он лежит на спине.

Основные этапы лечения методом Ламберга

- Голова пострадавшего лежит на здоровой стороне.

- Однозубый крючок вводится через кожу в область сместившейся скуловой кости сначала в горизонтальном направлении, а затем перемещается под острым углом острием во внутреннюю поверхность.

- Отломок вправляется движением, противоположным смещению. Манипуляция проводится до тех пор, пока кость не щелкнет.

Способ Кина

Такой метод применим в том случае, когда скуловая кость оторвана от верхней челюсти, а также лобной и височной кости. Сначала производится разрез слизистой оболочки в зоне переходной складки верхней челюсти за альвеолярным гребнем. Через рану под сместившуюся кость врачом вводится элеватор. Путем движений по направлению вверх и наружу происходит смещения кости в правильное положение.

Способ Вилайджа

Он является усовершенствованием предыдущего метода. Употребляется для вправления кости дуги скулы. Разрез проводится по переходной складке в районе первого и второго моляров. Элеватор Карапетяна вводится пол кость скулы или дуги, которые репонируются.

Способ Дубова

Этот метод применим при повреждении, сочетающемся с травмой стенок пазухи верхней челюсти. Как в этом случае устраняется перелом скуловой кости? Операция предполагает осуществление разреза по верхнему своду рта от резца расположенного в центре до второго моляра. Слизистый надкостничный лоскут отслаивается, обнажается боковая стенка верхней челюсти и пазуха. Вправляются осколки кости. В том числе затрагивается и дно глазницы. Искусственное соустье накладывается с нижним ходом носа. Пазуха плотно закрывается тампоном из марли, пропитанной йодоформом. Конец его вводится через нос. Рана, находящаяся около рта, зашивается наглухо. Тампон удаляется через 2 недели.

Способ Казаньяна-Конверса

Это метод аналогичен способу лечения Дубова. Но есть некоторое различие. Чтобы удержать обломки кости в правильном положении при тампонирования пазухи, вместо марли применяют трубку из мягкой резины.

Способ Джиллиса, Килнера, Стона

При переломе кости скулы делается разрез в 2 см в области виска. При этом врач отступает назад от границы волосяного покрова. В рану вводится широкий элеватор Джиллиса или же согнутые щипцы. Инструмент продвигается в смещенную кость. Опорой для инструмента служит тугой тампон из марли. Благодаря такому манипуляции возможно репонирование обломков.

Способ Дюшанжа

При этом методе осуществляется вправление кости скулы специально разработанными для этих целей щипцами с щечками и острыми зубчиками. Через кожу посредством этого инструмента можно захватить кость скулы и репонировать ее. Вместо этих щипцов можно применить «пулевые щипцы» или щипцы Ходоровича-Бариновой.

Способ лечения Маланчука-Хадаровича

Это метод применяется при переломах свежей и старой давности. Крючок с одним зубом вводится под кость скулы или дугу и вместе с отломком смещается наружу посредством рычага. Рычаг опирается на черепные кости.

Остеосинтез посредством проволочного шва или полиамидной нити

Перелом скуловой кости, степень тяжести которого высокая, лечится посредством наложения проволочного шва. Это способ применяется в области скулы и лба или скулы и верхней челюсти при обнажении щели перелома в указанных областях. Для фиксации обломков кости скулы применяются небольшие пластины из металла с маленькими шурупами.

Способ Казаньяна

Это способ лечения применяется в том случае, если вправление обломков посредством одной манипуляции не получается, и они не могут удержаться в правильном положении. Разрез производится в районе нижнего века, в результате чего обнажается кость скулы в районе подглазничного края. В кости происходит формирование канала, через который проводится тонкая нержавеющая проволока. Выведенный наружу конец изгибается в форме крючка или же петли. Посредством такой процедуры проводится фиксация скуловой кости к стержню, который вмонтирован в шапочку из гипса.

Способ Шинбарева

Скуловая кость фиксируется однозубым крючком к шовной повязке из гипса. При одиночном переломе дуги крючок вводится строго по нижнему краю в месте западения обломков. На кожу накладывается шов. Больному надлежит соблюдение щадящей диеты. Необходимо избегать давления на скулу.

Способ Брагина

Зачастую при переломе со смещением при помощи однозубого крючка не получается зафиксировать обломки в правильном положении, так как активному перемещению подлежит только один фрагмент поломанной дуги. В этом случае применяется двузубый крючок. На нем располагаются отверстия, через которые можно провести под обломки лингатуры и осуществить фиксацию к наружной шине.

Способ Матаса-Берини

Посредством большой иглы изогнутой формы через сухожилия в височной мышце над дугой скулы проводится тонкая проволока. Образованная петлю из проволоки тянется наружу. Таким образом происходит репонирование скуловой дуги.

Способ Матаса-Берини

Это метод предполагает наложение шва из проволоки. Такой прием показан в том случае, когда другие методы не помогают. По нижнему краю производится разрез дуги скулы, длина которого составляет 2 см. Поврежденные участки собираются в единое целое. На концах отломков посредством небольшого бора проделываются отверстия. При помощи нити из полиамида отломки соединяются. Им придается правильная фиксация. Концы нити завязываются, а рана зашивается наглухо.

При переломе с множеством осколков обломки кости можно закрепить посредством пластины из быстротвердеющей пластмассы. Ширина ее составляет 1,5 см, а длина соответствует скуловой дуге больного.

После того, как обломки при помощи изогнутой иглы будут вправлены, с наружной части под каждый фрагмент проводится нить из полиамида. Концы нити завязываются под пластиной. Между пластиной и кожей подкладывается турунда с йодоформом. Так предупреждается появление пролежней. На 8—10 день пластина снимается.

При отсутствии нарушения функционального характера и большом периоде времени со дня перелома (больше 1 года) применяется резекция венечного отростка или остеотомия скуловой кости.

Заключение

Перелом скуловой кости, фото которого представлено в этой статье, относится к разряду тяжелых случаев в области травматологии.

Несвоевременное лечение повреждения может вызвать ряд нежелательных последствий. Поэтому после получения травмы настоятельно рекомендуется не откладывать визит к врачу. Специалист назначит нужное обследование и выберет подходящий метод лечения.

Источник