Перелом лобной кости у мужчин

Повреждения, возникающие в результате ударов руками и ногами, достаточно хорошо изучены и освещены в судебно-медицинской литературе. Особенностям повреждений, причиненных действием невооруженной рукой, посвящена диссертация профессора Анатолия Никифоровича Белых «Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека» (1993). Невооруженной рукой, в частности кулаком, можно причинить различные повреждения. Это повреждения, как правило, преимущественно без нарушения целости кожи. Наиболее часто образуются кровоподтеки, подкожные гематомы различной формы и величины, гематомы век. Гематомы век имеют вид так называемых очков при ударе в область спинки носа, переносицы. От удара кулаком могут образовываться ушибленно-рваные раны, переломы костей лицевого отдела черепа: носа, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловых костей и отростков. При травматическом воздействии в височную область могут возникнуть переломы височной кости, сопряженные с эпидуральной и субдуральной гематомами [1]. В доступной нам судебно-медицинской литературе, в том числе в публикациях профессора А.Н. Белых, отсутствуют сведения о возможности образования вдавленных переломов лобной кости от удара кулаком.

В монографии А.П. Громова «Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки)» (М.: Медицина, 1979) при проведении экспериментальных исследований получены результаты, свидетельствующие о возможности образования вдавленных переломов различных областей головы. Удары по голове наносились специальным устройством (типа молотка) с вмонтированной в него месдозой (тензометрическое устройство). Вдавленные переломы возникали при локализации ударов в лобно-теменной и височной областях, когда действовала не вся поверхность соударения (12 кв. см), а лишь ее часть. Автором было обращено внимание на то, что наибольшие повреждения (вдавленные и дырчатые переломы, трещины значительной длины) возникали в тех случаях, когда направление травмирующей силы было перпендикулярно к соударяемой поверхности головы [2].

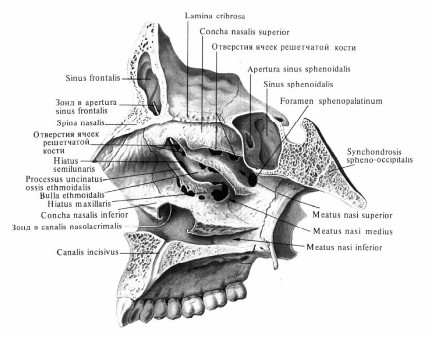

Лобная кость является одной из самых прочных и толстых костей черепа, но в то же время имеет «слабое место», известное в анатомии как лобная пазуха. Лобная пазуха (sínus frontális) – парная воздухоносная полость, залегающая в передненижних отделах лобной кости между обеими ее пластинками. Пазуха имеет четыре стенки:

- переднюю (лицевую);

- заднюю, граничащую с передней черепной ямкой;

- нижнюю, которая в большей своей части является верхней стенкой орбиты и на небольшом протяжении граничит с клетками решетчатой кости и полостью носа;

- внутреннюю (перегородку), которая в нижнем отделе обычно стоит по средней линии, а кверху может отклоняться в стороны.

Размеры ее могут быть самыми разнообразными. Лобные пазухи отделяются друг от друга вертикальной тонкой костной перегородкой, которая часто может быть отклоненной в ту или другую сторону; поэтому пазухи редко бывают одинаковыми по форме и размерам. Лобные пазухи отсутствуют у новорожденных, обычно они развиваются к 7–8 годам, а максимального размера достигают уже после полового созревания. Размеры пазух резко варьируют, обычно у мужчин они бывают большими, чем у женщин. Пазухи выстланы слизистой оболочкой и сообщаются каждая со средним носовым ходом. Слизистая лобной пазухи иннервируется надглазничным нервом, несущим постганглионарные парасимпатические волокна лицевого нерва, отвечающие за секрецию слизи.

В практике наблюдаются случаи полного отсутствия обеих лобных пазух. Приблизительно у 5 % людей лобные пазухи отсутствуют. Лобная пазуха может быть развита только на одной стороне, примерно в 13–15 % случаев. Средние размеры лобных пазух составляют: высота – 28 мм, ширина – 24 мм, глубина – 20 мм, объем – 6–7 мл. В некоторых случаях лобная пазуха может достигать значительной величины, так что дно ее образует почти всю крышу орбиты, доходя кнаружи до скулового отростка лобной кости, а кзади до малого крыла клиновидной кости. Стенки лобной пазухи имеют различную толщину, но наиболее тонкая нижняя стенка, принимающая участие в образовании верхней стенки глазницы [3, 5].

Рис. 1. Топография лобной пазухи

Таким образом, в случаях, когда удары тупым твердым предметом наносятся в лобную область головы, в проекции лобной пазухи, в том числе и кулаком, возможно образование как линейных, так и вдавленных переломов.

В специальной медицинской литературе нейрохирурги и оториноларингологи описывают травматические повреждения лобной кости и, в частности, лобных пазух. Переломы лобной пазухи составляют всего 5–15 % всех переломов верхних отделов лицевого скелета и наиболее часто связаны с автомобильными травмами, спортивными происшествиями и противоправными действиями. Изолированные переломы передней пластинки составляют примерно 33 % этих повреждений. Комбинированные переломы передней, задней пластинок и носолобного кармана составляют около 67 % повреждений лобной пазухи. Изолированные травмы задней пластинки не часты [6, 7].

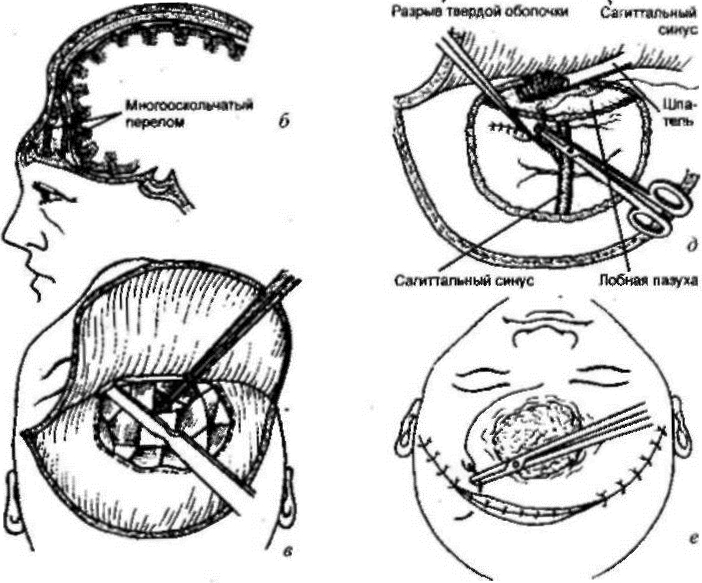

По данным оториноларингологического отделения городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева (г. Хабаровск) за 2011–2013 годы, имели место 20 случаев обращений за медицинской помощью с вдавленными переломами лобной кости, локализовавшимися в проекции лобных пазух. Всем больным было показано и проведено плановое оперативное лечение в объеме фронтотомии

и остеосинтеза костных отломков. Из 20 случаев травмы в 4 отмечено

травматическое повреждение лобной пазухи в результате удара кулаком во время

драки. По одному из этих пациентов (гражданин Л.) была проведена судебно-медицинская экспертиза в отделе судебно-медицинской экспертизы филиала № 4 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ.

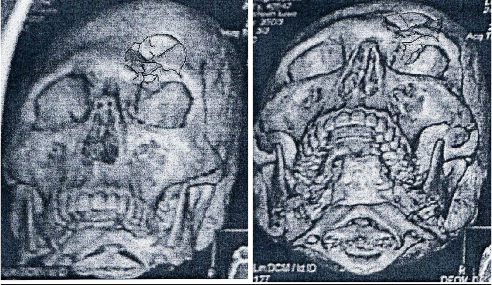

Из медицинских документов на имя гражданина Л. известно, что первая помощь потерпевшему оказана в нейрохирургическом отделении краевой клинической больницы № 2 г. Хабаровска. Больной доставлен на скорой помощи с диагнозом «ЗЧМТ СГМ перелом лобной кости?». При поступлении предъявлял жалобы на головную боль, тошноту, слабость. С его слов – избит неизвестными. Состояние при поступлении удовлетворительное. Запах алкоголя изо рта. Пульс 80 ударов в минуту, частота дыхания 17 дыхательных движений в минуту, артериальное давление 120/70 мм рт. ст. Сознание ясное. Зрачки одинаковые, фотореакции живые. Движения глазных яблок в полном объеме. Горизонтальный нистагм. Чувствительность лица не нарушена. Прозопарез слева. Корнеальные рефлексы сохранены. Слух не нарушен. Глотание, фонация не нарушены. Девиации языка нет. Сухожильные рефлексы одинаковы, парезов нет. Патологических рефлексов нет. Чувствительность не нарушена. Статико-динамическая атаксия. Вегетативные пробы положительные. Менингеальных знаков нет. Локально – ссадины лица. На спиральной компьютерной томографии: вдавленный фрагментарный перелом лобной кости в области фронтальной пазухи с повреждением наружной и внутренней ее стенок и верхней стенки орбиты, с внедрением в полость черепа внутренней стенки фронтальной пазухи на 1,3 см.

Рис. 2. Компьютерная томограмма Л.

В этой области отмечается компрессия ткани мозга, небольшая пневмоцефалия, мелкая (до 1–2 мм) субдуральная гематома, других очагов патологической плотности не определяется. Срединного и аксиального смещения нет. Боковые желудочки и арахноидальные пространства не изменены. Выставлен диагноз «открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Вдавленный фрагментарный перелом лобной кости слева.

Пластинчатая субдуральная гематома в месте перелома. Ушиб мягких тканей лица». По поводу данной травмы больной получал лечение в течение 9 суток в нейрохирургическом отделении ККБ № 2 г. Хабаровска и был выписан на амбулаторное лечение. На следующие сутки поступил в оториноларингологическое отделение городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева для проведения реконструктивной операции.

В беседе с экспертом гражданин Л. пояснил, что травму головы получил в результате удара кулаком во время драки в одном из ресторанов г. Хабаровска. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы следственными органами поставлен ряд вопросов, в том числе о возможности образования данного повреждения в результате удара кулаком. Было установлено, что тупая травма головы в виде вдавленного перелома лобной кости, с ушибом головного мозга средней степени тяжести явилась опасной для жизни и по пункту 6.1.2 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, введенных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. № 194н, расценивается как тяжкий вред здоровью. Вдавленный перелом лобной кости в проекции лобной пазухи образовался в результате воздействия тупым твердым предметом. Травмирующая поверхность твердого тупого предмета, воздействовавшего на лобную область Л., имела ограниченные размеры, что подтверждается видом повреждения лобной кости (перелом), характером перелома (фрагментарный, вдавленный), его расположением. Таким предметом мог быть кулак либо иные тупые предметы с подобными свойствами травмирующей поверхности. На коже в проекции перелома не отразились размер и форма травмирующей поверхности тупого предмета, поэтому высказаться в категоричной форме об индивидуальных и узкогрупповых свойствах травмирующей поверхности тупого твердого предмета, от действия которого образовался перелом, не представилось возможным. Рельеф травмирующей поверхности был гладким, о чем свидетельствует отсутствие повреждений кожи в проекции перелома.

В ходе дальнейшего расследования по данному уголовному делу изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, отражающая описываемые события. При изучении видеозаписи установлено, что потерпевший и нападавший получали друг от друга удары руками и ногами. Удары ногами наносились не выше области груди. При ударах руками каких-либо посторонних предметов в них не было. К тому же участники драки не падали и не ударялись о посторонние предметы окружающей обстановки.

Приведенный случай показывает, что невооруженной рукой человека возможно причинение вдавленных переломов лобной кости, когда они локализуются в проекции лобной пазухи. При этом каких-либо наружных повреждений в виде кровоподтеков, ссадин, ушибленных ран может не образовываться.

Сила удара кулаком, как свидетельствуют данные специальной медицинской литературы, вполне достаточна для образования перелома костей черепа, тем более в проекции лобной пазухи, где лобная кость имеет наименьшую прочность [4].

Травма в виде вдавленного перелома лобной кости в проекции лобной пазухи, образовавшаяся в результате удара кулаком, достаточно редко, но встречается в экспертной практике.

Список литературы

- Белых, А.Н. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 1993. – С. 41.

- Громов, А.П.

Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки). – М. : Медицина, 1979. – С 81–84. - Краниофациальная травма / С.А. Еолчиян, А.А. Потапов, Ф.А. Ван Дамм и др. // Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. Т. 3 / А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов. – М., 2002. – Гл. 16.

- Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / под ред. А.Н. Коновалова и др. – М., 2002. – С. 313–364.

- Капустин, А.В.

Об экспертной оценке силы ударов тупыми твердыми предметами // Судебно-медицинская экспертиза. – 1999.– № 1. – С. 18–20. - Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека. Т. 1. – М. : Медицина, 1966.

- Rohrich, R.J. Management of frontal sinus fractures. Changing concepts / Rohrich, L.H. Hollier // Clin Plast Surg. – 1992. – № 19:1. – Р. 219–232.

- Strong, E.B. Frontal sinus fractures: current concepts // Craniomaxillofacial Trauma Reconstr. – 2010. – № 2. – Р. 161–175.

Источник

Перелом лобной кости — опасная травма, приводящая к нарушениям здоровья, а в особенно тяжелых случаях — к летальному исходу. При нарушениях целостности черепа в области лба происходит обширное кровоизлияние в мягкие ткани мозга, а также повреждаются отделы, отвечающие за зрение и обоняние.

Причиной такой травмы является сильное механическое воздействие на лобную кость. Это может произойти вследствие удара, падения с высоты или в результате огнестрельного ранения в голову.

Виды травмы и характерная симптоматика

По степени тяжести закрытые и открытые переломы костей черепа подразделяются на легкие, средние и тяжелые. В зависимости от воздействия травмирующих факторов выделяют следующие виды:

- Вдавленные переломы. Повреждения характеризуются вдавливанием сломанной кости в черепную коробку и образованием гематомы.

- Дырчатые переломы. Чаще всего такие нарушения возникают вследствие пулевых ранений, когда вместе с костной тканью повреждается мозговое вещество и сосуды. В 95% случаев это приводит к летальному исходу.

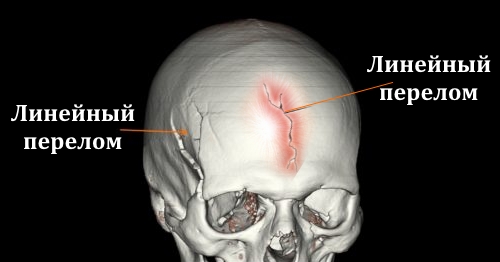

- Линейные переломы. Повреждение считается наименее опасным, оно выражено в виде трещины, смещения отсутствуют.

- Оскольчатые переломы. Травма характеризуется множеством костных отломков, которые проникают к оболочкам мозга и повреждают нервные центры.

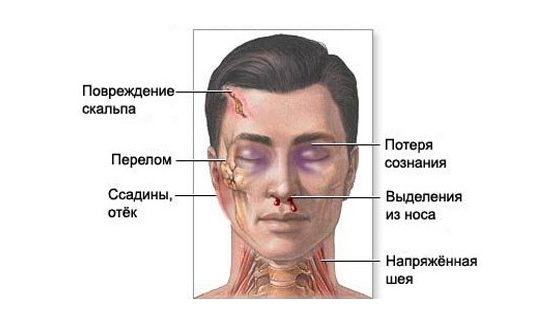

При любых видах переломов костей в лобной части черепа наблюдается такая симптоматика:

- деформация поврежденной области;

- обширный кровоподтек;

- круги под глазами;

- разный размер зрачков;

- тошнота и рвота;

- сильное головокружение;

- обильное выделение слюны;

- учащенное сердцебиение;

- затрудненное дыхание;

- снижение слуховых и мышечных рефлексов;

- спутанность сознания;

- возбужденное или апатичное состояние;

- жидкие выделения из носовых пазух;

- покраснение лица.

Если пострадавший находится в сознании, он жалуется на сильную боль, озноб, двоение в глазах, нарушение четкости зрения и постоянную жажду.

Первая помощь

Исход лечения при переломах костей черепа во многом зависит от того, насколько быстро и квалифицированно были приняты меры. При обнаружении признаков такого повреждения нужно немедленно вызывать скорую помощь, а в ожидании специалистов предпринять следующее:

- Положить больного на спину, а если он находится без сознания, то набок, и зафиксировать голову. Не исключено, что возникнет рвота, а такое положение тела позволит пострадавшему не захлебнуться выделяющимися массами.

- Если перелом закрытый, наложить стерильную повязку и холодный компресс. При открытых травмах требуется дезинфекция раны.

- Контролировать состояние больного, при необходимости сделать искусственное дыхание.

Если причиной перелома является падение с высоты, запрещено перемещать пострадавшего и менять положение тела, чтобы не повредить позвоночник.

После того как больной будет доставлен в медицинское учреждение, проводятся следующие диагностические мероприятия:

- магнитно-резонансная томография (МРТ);

- компьютерная томография (КТ);

- рентгенография.

При необходимости назначается консультация невропатолога, офтальмолога и отоларинголога. Дальнейшее лечение зависит от тяжести повреждения и сопутствующих симптомов. При признаках отека мозга, что нередко сопровождает подобные травмы, в обязательном порядке проводится санация бронхов и трахеи, а для обеспечения клеток и тканей необходимым объемом кислорода потребуется искусственная вентиляция легких.

Лечебные мероприятия

При переломах костей черепа лечение заключается в устранении негативных проявлений травмы и предотвращении тяжких расстройств здоровья, которые она может спровоцировать. Целью терапии являются:

- восстановление эстетичной формы лба;

- нормализация функций мозга;

- защита мозговых оболочек и нервных центров;

- профилактика осложнений.

В зависимости от тяжести перелома проводится консервативное или хирургическое лечение. В первом случае назначаются медикаментозные препараты, действие которых направлено на укрепление костной ткани и ускорение процессов регенерации. Кроме того, применяются противоотечные мази и витамины.

В зависимости от тяжести перелома проводится консервативное или хирургическое лечение. В первом случае назначаются медикаментозные препараты, действие которых направлено на укрепление костной ткани и ускорение процессов регенерации. Кроме того, применяются противоотечные мази и витамины.

Тяжелые повреждения требуют хирургического вмешательства. Его проводят в следующих случаях:

- наличие множества осколков;

- тяжелые повреждения мозговых тканей;

- гнойные осложнения;

- выделение цереброспинальной жидкости из носовых пазух.

Выживаемость пациентов с подобными травмами составляет от 45 до 70%.

Реабилитация и восстановление

Пациенты, получившие подобные травмы, нуждаются в длительной реабилитации, в рамках которой назначают массаж, лечебную физкультуру и водные процедуры. Это необходимо, чтобы помочь человеку адаптироваться к новым условиям жизни.

Повреждение черепных костей нередко влечет за собой нарушения памяти и речи, а также снижение мышечного тонуса. Реабилитационные мероприятия в таких случаях направлены на полное или частичное восстановление этих функций.

Повреждение черепных костей нередко влечет за собой нарушения памяти и речи, а также снижение мышечного тонуса. Реабилитационные мероприятия в таких случаях направлены на полное или частичное восстановление этих функций.

Успех лечения зависит не только от действий медиков — таким больным важна помощь и поддержка близких, а также их личная заинтересованность в скорейшем выздоровлении.

В восстановительный период пациенту показан постельный режим в течение полугода, а физические и эмоциональные перегрузки в это время категорически запрещены.

Вероятные осложнения

Нередки случаи, когда в результате таких травм возникают следующие осложнения:

- энцефалит;

- менингит;

- эпилепсия;

- посттравматическая гидроцефалия;

- арахноидальные, гидроцефальные и порэнцефалические кисты;

- рубцы на мозговых оболочках;

- паралич лицевых мышц;

- парезы верхних и нижних конечностей разной степени тяжести;

- нарушения в работе речевого аппарата;

- полная или частичная утрата памяти, зрения и слуха;

- расстройства интеллекта и слабоумие.

Последствия переломов черепных костей зависят от тяжести и степени повреждения оболочек и различных мозговых центров. В особенно тяжелых случаях развивается кома, приводящая к скорой смерти пациента.

Источник

Перелом черепа (перелом костей черепа) — нарушение целостности черепа. Является опасным повреждением, которое может привести к повреждению мозга. Особенно опасны вдавленные переломы, когда кости черепа вдавливаются в мозг.

Причины[править | править код]

Как правило, возникают в результате мощных ударов по голове массивными твёрдыми предметами, автомобильных аварий, падений с большой высоты, реже — пулевых ранений и других сильных воздействий на кости черепа.

Диагностика[править | править код]

У каждого пострадавшего от черепно-мозговой травмы подозревают перелом костей черепа, пока клиническая картина не убедит в обратном. Врачи собирают информацию об обстоятельствах получения травмы пострадавшим и назначают компьютерное томографическое сканирование и исследование мозга методом магнитного резонанса с целью определения места перелома и степени повреждения мозга. Для получения дополнительной информации проводится нейрологическое исследование.

Также проверяется, не было ли истечения спинномозговой жидкости из носа и ушей.

Симптомы[править | править код]

При переломе костей черепа возможна потеря сознания; если пострадавший остаётся в сознании, то испытывает постоянную локализованную боль. Может развиться отёк мозга, который препятствует нормальному прохождению импульсов в мозг, что в конечном итоге может привести к дыхательной недостаточности. Пострадавший может в первый момент плохо осознавать происходящее, в дальнейшем могут наступить потеря сознания и смерть.

Переломы костей черепа могут сопровождаться ранами в области волосистой части головы (скальпированные раны, кровоподтеки и разрывы). Если череп в результате травмирования оказывается частично скальпированным, развивается сильное кровотечение, потому что под кожей волосистой части головы находится много кровеносных сосудов. Иногда кровотечение оказывается настолько сильным, что у пострадавшего развивается шок.

Виды[править | править код]

Переломы костей черепа, как и любых других костей, бывают простыми (открытыми) и сложными (закрытыми). Делятся на линейные, оскольчатые, вдавленные и дырчатые:

- Линейные — переломы в виде тонких линий, которые не вызывают смещения костных фрагментов и редко требуют принятия экстренных мер. Эти типы переломов наименее опасны. Как правило, сами они не вызывают потерю сознания. Могут вызывать повреждение оболочечных артерий и образование эпидуральных гематом.

- Оскольчатые — переломы в виде нескольких осколков. Могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, вещество мозга и его сосуды, что может приводить к образованию субдуральных и внутримозговых гематом, а также ушибам и размозжению мозга. Может наблюдаться подвижность кости. Повреждения места слияния синусов при оскольчатых переломах затылочной кости чаще всего не совместимы с жизнью.

- Вдавленные — переломы с вдавлением кости внутрь черепной коробки. Вдавленные переломы, как и оскольчатые, могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, последствия чего приведены выше. Перелом считается тяжёлым, если происходит сдавление внутричерепных структур. Так как у детей кости тонкие и эластичные, сдавление обычно не приводит к переломам.

- Дырчатые — дырчатые переломы (пробоины) наблюдаются в основном при огнестрельных ранениях черепа, являются самыми тяжёлыми и зачастую смертельными, т.к. ранящий снаряд (пуля) обычно проходит глубоко в мозг или навылет со значительным его разрушением. Как правило, образуются от воздействия мощных пуль, например, автоматных или винтовочных.

Лечение[править | править код]

Линейные переломы черепа, как правило, требуют только поддерживающей терапии, заключающейся в назначении лёгких болеутоляющих и обработке ран. Если пострадавший потерял сознание, за ним наблюдают в кабинете неотложной помощи в течение, по крайней мере, 4 часов. Затем, если функции всех жизненно важных систем организма не нарушены и нейрохирург считает, что нет оснований дальше задерживать пострадавшего, последнего отправляют домой, но в течение 24-48 часов за ним ещё следует наблюдать.

При тяжёлых переломах костей черепа, особенно при вдавленных переломах, может потребоваться трепанация черепа. В ходе такой операции хирург проделывает отверстие в черепе для удаления осколков, внедрившихся в мозг, а также удаляет инородные предметы и отмершие ткани. Это снижает опасность развития инфекций и дальнейшего повреждения мозга. В целях предотвращения инфицирования назначаются антибиотики. При сильных кровотечениях делают переливание крови.

См. также[править | править код]

- Проникающие ранения головы

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Переломы черепа

- Статья о травмах черепа

- Закрытые переломы костей черепа

- Краткое описание перелома черепа

Источник