Перелом локтевой кости по типу зеленой веточки

Травматические ситуации у детей могут происходить довольно часто, ввиду того, что детская активность значительно выше, чем у взрослых. И если синяки, ссадины и ушибы легко лечатся в домашних условиях, то когда речь заходит о переломах, без медицинской помощи не обойтись. Опасность переломов может подстерегать малыша при прыжках с высоты, беге, и даже ходьбе, ведь детские кости легко поддаются механическому воздействию за счет своей структуры. По этой же причине, большая часть этих травм – это специфические переломы костей и суставов, характерные для детского возраста.

Специфика перелома.

Перелом, о котором пойдет речь далее, носит название «зеленая веточка» из-за внешнего сходства с надломленной веткой молодого деревца. По сути, это закрытый перелом, образующийся под надкостницей, поэтому его еще называют «поднадкостничный». Его причиной служит силовое воздействие, проходящее вдоль оси надкостницы. Целостность кости, в этом случае, нарушается только с внешней стороны. Так происходит из-за особого строения надкостницы у детей, которая толще, чем у взрослых, и к тому же, активно снабжается кровью. Кость, находящаяся под ней, при механическом воздействии извне может лишь надломиться, а не сломаться полностью.

Повреждения кости по типу «зеленой веточки» обычно возникают в области голени или предплечья. Клиническая картина перелома проясняется только после рентгеновского снимка, на котором поврежденный участок обозначен небольшой трещиной.

Диагностика и первая помощь ребенку.

Самостоятельно определить перелом у ребенка удается не сразу, но чтобы избежать неправильных действий, которые могут навредить ребенку, следует знать о следующих отличительных признаках:

Боли при движении, в случае поднадкостничного перелома, может и не возникать, ребенок может шевелить поврежденной конечностью, но ощущать острую боль при задевании непосредственно места перелома;

Через несколько часов после получения травмы, на месте перелома появляется припухлость наподобие гематомы, затем отек становится более очевидным. Ребенок и сам начинает ограничивать свои движения, протестует против пальпации болезненного участка.

Повышение температуры, словно при ОРВИ, является отличительным признаком перелома, в сочетании с предыдущими признаками служит поводом для немедленного обращения в поликлинику;

Важно, чтобы ребенок не совершал резких действий до приезда скорой помощи, поэтому первым делом нужно его успокоить, затем придать поврежденной конечности спокойное положение. Желательно зафиксировать место повреждения хотя бы бинтом, чтобы избежать дополнительной деформации кости и возможных осложнений.

Лечение и реабилитация.

При подтверждении диагноза «поднадкостничный перелом», стационарное лечение обычно не является обязательным, при надежной фиксации и соблюдении осторожности в движениях, лечиться можно и дома. Если не возникнет осложнений, гипс можно снимать уже через 1-1,5 месяцев. В период реабилитации может чувствоваться некоторая напряженность мышц, ее можно снять с помощью специальных гелей и мазей от боли в мышцах и суставах. Также, для восстановления двигательных функций помогает массаж стоп или ладоней. А во избежание повторных переломов, нужно разнообразить питание кисломолочными продуктами, а также продуктами, содержащими витамин Д и магний для наилучшего усвоения кальция.

Источник

Специфические переломы у детей, которые в большинстве случаев нетипичны для взрослых, обусловлены рядом особенностей детского скелета. В связи с этим не все травмы такого типа легко определить и диагностировать без квалифицированной медицинской помощи.

Чем детские кости отличаются от костей взрослых?

- Кости детей не насыщенны минералами в нужном количестве, они тоньше, но при этом более эластичны, благодаря большому количеству коллагеновых волокон.

- Надкостница у ребенка толще, благодаря чему создает хороший амортизационный эффект, придавая кости сильную гибкость. Вдобавок к этому, надкостница обильно снабжается кровью.

- Между метафизарным отделом и эпифизом находится толстый и широкий эластический хрящ, который уменьшает силу, воздействующую на кость.

Такие особенности строения костной системы, в комплексе с небольшим весом ребенка, способствуют тому, что детские переломы случаются нечасто, но также обуславливают специфические повреждения, не свойственные взрослым:

Поднадкостничный перелом

Перелом по типу зеленой ветки (поднадкостничный перелом) характеризуется тем, что поврежденная кость не теряет целостности надкостницы, выпуклая (внешняя) сторона кости теряет целостность кортикального слоя, а с вогнутой (обратной) стороны, структура кости сохраняется. При этом смещение обычно небольшое или отсутствует совсем, что способствует менее опасной клинической картине травмы. Такие повреждения характерны вследствие действия силы по продольной оси – вдоль «веточки». Наиболее распространенная область возникновения такой травмы кости у детей — предплечье или голень.

Простыми словами, повреждение такого типа напоминает надлом ивовой зеленой веточки, когда ветвь надломили, а после согнули. Смещения отломков зачастую нет или незначительно, благодаря особенности строения детской надкостницы и кости детей в целом, удерживающей поврежденные части кости. Надлом «зеленая веточка» опасен для детей младшего возраста: чем меньше возраст ребенка, тем серьезнее и опаснее могут быть последствия травмы.

Это вызвано тем, что линия перелома зачастую проходит через область роста костной ткани (находящейся в непосредственной близости с суставами), повреждение которой впоследствии может приводить к ее искривлению или укорочению в процессе дальнейшего роста и развития ребенка.

Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы, апофизеолизы

Сильном элементом костной системы ребенка является надкостница, наиболее слабым – область гипертрофии хрящевых клеток, которая травмируется первой при переломе. Такое повреждение чаще всего возникает вследствие травмирующего фактора на эпифиз. Хрящевая зона роста является «ахиллесовой пятой» костной системы ребенка, но благодаря тому, что зона зародышевых клеток зачастую не страдает, их кровоснабжение не прекращается, нарушение роста кости происходит редко.

Это наиболее часто встречающиеся повреждения кости у детей, которые по типу возникновения травмы похожи на вывихи, в чистом встречающиеся редко в юном возрасте. Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы происходят в месте крепления суставной сумки к хрящу кости, то есть в голеностопном и лучезапястном суставах. Эпифизеолиза не бывает в тазобедренном суставе и других местах, где суставная сумка накрывает ростковый хрящ, который, в свою очередь не служит местом крепления суставной сумки.

Апофизеолиз — повреждение этого типа являет собой отрыв апофиза вдоль оси росткового хряща. Апофизы находятся вне сустава, представляют собой дополнительные места окостенения, имеют шероховатую поверхность, необходимы для крепления связок и мышц.

Как не пропустить перелом у ребенка

Полный перелом кости у детей со смещением проявляется так же, как и взрослых. В этом случае дети перевозбуждены, плачут, малыш не способен двигать конечностью. В зоне повреждения наблюдается отечность, припухлость, деформация конечности. Эти симптомы могут проявиться одновременно или поочередно. На коже, в зоне травмированного участка, может развиться гематома – кровоподтек.

Однако особенности строения скелета и свойства детской костной системы не всегда позволяют определить травму при неспецифичных для взрослого человека повреждениях – переломах типа «зеленая ветвь», остеоэпифизеолизах и эпифизеолизах, апофизеолизах. Это обусловлено тем, что при таких травмах чадо может сохранять способность двигать поврежденной конечностью, а ненормальная подвижность может отсутствовать, так же как и изменения контура конечности.

Болевые ощущения могут наблюдаться только на ограниченном участке, в месте перелома. В этом случае определить вид повреждения и поставить диагноз можно только с помощью рентгенологического исследования. Понять, что кости детей возможно повреждены, можно по повышению температуры в первые дни после получения травмы – она возрастет до 37-38°С. Это вызвано всасыванием содержимого образовавшейся вследствие повреждения гематомы.

Куда обращаться с переломом

Если перелом очевиден, необходимо действовать в соответствии со следующими правилами:

- Сохранять спокойствие самому родителю, не паниковать.

- Создать полный покой для ребенка.

- Вызвать скорую помощь.

- Обездвижить конечность, зафиксировав ее шиной, если это возможно.

- Если ребенок потерял сознание или находится в шоковом состоянии, привести его в чувство (нашатырный спирт — при потере сознания, болеутоляющие средства при выраженной сильной боли для предотвращения болевого шока).

- Перевезти ребенка в травмопункт, ближайшее медицинское учреждение.

При переломах нельзя ни в коем случае:

Кости детей тонкие и недостаточно минерализованы, зато они гибкие и эластичные, благодаря толстой надкостнице и большому количеству коллагена. Из-за этой особенности не все детские переломы можно определить сразу, будьте бдительны и в случае подозрения на перелом, немедленно обращайтесь в больницу.

Загрузка…

Источник

Переломы костей предплечья.

Эти переломы являются довольно распространенным повреждением верхней конечности и составляют 20-25% от всех переломов.

Различают следующие виды переломов предплечья:

1. Переломы диафиза костей предплечья со смещением и без смещения отломков, которые в свою очередь подразделяются на:

· Переломы обеих костей в верхней, средней и нижней трети диафиза;

· Изолированные переломы лучевой кости;

· Изолированные переломы локтевой кости;

2. Переломо-вывихи костей предплечья:

· Повреждения Монтеджи (изолированный перелом верхней трети локтевой кости и вывих головки луча):

· Повреждения Галеацци (перелом лучевой кости в нижней трети и вывих головки локтевой кости).

3. Переломы дистальной части лучевой кости:

· Переломы луча в типичном месте типа Колеса;

· Переломы луча в типичном месте типа Смита

Перелом Коллеса (разгибательный). Смещение отломка происходит к тылу и в лучевую сторону. Это наиболее частый вариант.

Перелом Смита (сгибательный). Происходит при согнутой кисти. Отломок смещается в ладонную сторону.

Переломы лучевой кости в типичном месте встречаются значительно чаще, чем все остальные локализации переломов костей предплечья. Зона перелома локализуется в месте перехода нижней трети диафиза луча с более прочным кортикальным слоем в эпиметафиз, в основном состоящий из губчатой кости и тонким кортикальным слоем. Возникают они во всех возрастных группах, но наиболее часто — у женщин пожилого возраста.

В зависимости от механизма травмы и вида смещения отломков различают 2 типа переломов луча в классическом месте :

Тип I (экстензионный, разгибательный, Колеса). Возникает при падении на разогнутую в лучезапястном суставе кисть. При этом дистальный отломок смещается в тыльную сторону. Линия перелома имеет косое направление. Нередко такой перелом сопровождается отрывом шиловидного отростка локтевой кости .

Тип П (флексионный, сгибательный, Смита). Встречается значительно реже, чем переломы I типа. Возникает при падении на согнутую в лучезапястном суставе кисть. Дистальный отломок при этом смещается в ладонную сторону. Направление линии перелома обратное перелому Колеса. Не всегда на рентгенограмме удается выявить направление плоскости излома или выяснить у больного механизм травмы. В этих случаях ведущим при установлении типа перелома луча является направление смещения периферического отломка.

Клиника. Больные жалуются на умеренные боли в месте поврежденья, ограничение двигательной активности кисти и пальцев из-за боли. При осмотре выявляется характерная штыкообраэная или «вилкообразная» деформация с отклонением кисти в лучевую сторону. Деформация выше лучезапястного сустава обусловлена смещением отломков. Пальпация перелома вызывает усиление боли. Крепитация отломков выявляется редко. Ограничение активных движений в лучезапястном суставе выражено из-за наличия болевого синдрома.

У детей в этом месте чаще возникают разгибательные неполные поднадкостничные переломы по типу «зеленой ветки». У подростков и детей старшего возраста — нередки эпифизеолизы дистального эпифиза лучевой кости. Механизм травмы и механогенез смещения отломков таков же, как и при переломах луча I или П типа. Диагноз устанавливается клинически с дополнительным рентгенологическим исследованием.

Вид перелома

Смещение периферического отломкаСмещение под углом, открытымНаправление линии перелома (кисть на негатоскопе обращена кверху)

Колеса

В тыльную сторонуВ тыльную сторонуС ладонной поверхности снизу, в тыльную сторону кверху

Смита

В ладонную сторонуВ ладонную сторонуС тыльной поверхности сверху в ладонную сторону книзу

Источник

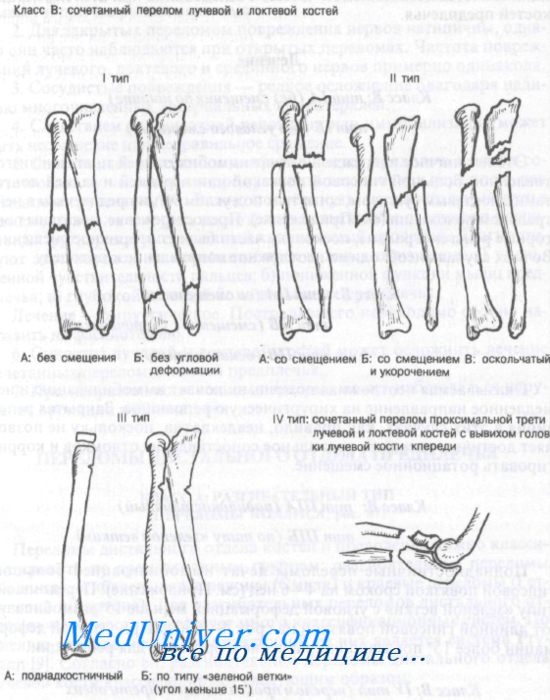

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

Сочетание переломов лучевой и локтевой костей чаще всего встречаются у детей. Будут рассмотрены только два вида переломов — поднадкостничный и переломы по типу «зеленой ветки», поскольку остальные переломы этого типа требуют неотложного направления к хирургу-ортопеду для репозиции под общей анестезией.

Переломы диафиза предплечья возникают под действием двух травмирующих механизмов. Прямой удар, например при автодорожной травме, — наиболее часто встречающийся механизм. Непрямой механизм — падение с развитием продольной компрессии — может привести к сочетанному перелому костей предплечья.

Обычно отмечают боль, опухание и потерю функции кости и предплечья. Иногда наблюдают парезы лучевого, срединного и локтевого нервов, которые нужно обязательно исключить путем тщательного физикального обследования с документированием.

Для определения положения костных фрагментов обычно достаточно переднезадней и боковой проекций. Снимки делают с захватом лучезапястного и локтевого суставов, чтобы подключить такие внутрисуставные повреждения, как вывих или подвывих.

Для закрытых переломов костей предплечья повреждение сосудисто-нервного пучка нетипично. Тем не менее документирование их функции является неотъемлемой частью обследования при всех переломах костей предплечья.

Лечение сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Класс В: тип IA (без смещения по ширине), тип IБ (без углового смещения). Это нетипичное повреждение лечат иммобилизацией тщательно изготовленной большой гипсовой повязкой или передней и задней лонгетами с локтевым суставом, согнутым под углом 90°, и предплечьем в нейтральном положении (см. Приложение). Предостережение: показаны повторные рентгенограммы, поскольку часто бывает вторичное смещение. Во всех случаях необходимо неотложное направление к ортопеду.

Класс В: тип IIА (со смещением), тип IIБ (смещение с укорочением), тип IIB (оскольчатый). Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию и немедленное направление на хирургическую репозицию. Закрытая репозиция в этих случаях, как правило, неадекватна, поскольку не позволяет достичь и удержать правильное сопоставление отломков и корригировать ротационное смещение.

Класс В: тип IIIА (поднадкостничный), тип IIIБ (по типу «зеленой ветки»). Поднадкостничные переломы лечат иммобилизацией большой гипсовой повязкой сроком на 4—6 нед. Переломы по типу «зеленой ветки» с угловой деформацией меньше 15° иммобилизуют длинной гипсовой повязкой на срок 4—6 нед. При угловой деформации более 15° показано направление к ортопеду для репозиции.

Класс В: IV тип (перелом проксимальной трети обеих костей предплечья в сочетании с передним вывихом головки лучевой кости). Эти переломы требуют открытой репозиции и внутренней фиксации.

Аксиома: комбинированный перелом проксимальной трети лучевой и локтевой костей обычно сочетается с передним вывихом головки лучевой кости.

Осложнения сочетанных переломов лучевой и локтевой костей

Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей имеют множество осложнений.

1. При открытых переломах часто встречается инфекция, но она бывает и при закрытых переломах.

2. Для закрытых переломом повреждения нервов нетипичны, однако они часто наблюдаются при открытых переломах. Частота повреждений лучевого, локтевого и срединного нервов примерно одинакова.

3. Сосудистые повреждения — редкое осложнение благодаря наличию многочисленных артериальных коллатералей,

4. Следствием неадекватной репозиции или иммобилизации может быть несращение или неправильное сращение.

5. Сочетанным переломам диафизов костей предплечья может сопутствовать туннельный синдром, захватывающий как переднюю, так и заднюю группы мышц. Важно подчеркнуть, что дистальный пульс может оставаться в норме, несмотря на повышенное давление в фасциальных футлярах и уменьшенный капиллярный кровоток. Диагностируют этот перелом на основании трех важных признаков: а) уменьшенной чувствительности пальцев; б) пониженной функции мышц предплечья; в) глубокой ноющей боли в мышцах предплечья.

Лечение — хирургическое. Пострадавшего необходимо срочно направить на фасциотомию.

6. Синостоз лучевой и локтевой костей может осложнить лечение сочетанных переломов костей предплечья.

7. При неправильно леченном переломе может наблюдаться нарушение пронации и супинации.

— Также рекомендуем «Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

ÐÑÐ²Ð¸Ñ Ð»Ð¾ÐºÑевого или лÑÑезапÑÑÑного ÑÑÑÑава, а Ñакже пеÑелом локÑевой и лÑÑевой коÑÑей, Ñ Ð´ÐµÑей ÑвлÑÑÑÑÑ ÑамÑми ÑаÑÑо вÑÑÑеÑаÑÑимиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждениÑми ÑкелеÑа. Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ ÑÑаÑиÑÑка обÑекÑивно обÑÑловлена вÑÑокой двигаÑелÑной акÑивноÑÑÑÑ Ð¼Ð°Ð»ÑÑей и подÑоÑÑков в бÑÑÑ, занÑÑиÑми в ÑпоÑÑивнÑÑ ÑекÑиÑÑ .

ÐÑобое меÑÑо ÑÑеди ÑÑавм ÑÑки Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð´ÐºÐ¾ÑÑниÑнÑй пеÑелом лÑÑевой коÑÑи Ñ Ð´ÐµÑей, на Ð´Ð¾Ð»Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ 50% Ð¾Ñ Ð²ÑÐµÑ ÑлÑÑаев Ñломов пÑедплеÑÑÑ Ð² возÑаÑÑной каÑегоÑии до 14 леÑ.

ÐоднадкоÑÑниÑнÑе пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÐµÐ· ÑенÑгена пÑÑаÑÑ Ñ ÑÑибами или ÑаÑÑÑже6ниÑми ÑÑÑÑавов

ÐнÑоÑмаÑиÑ, ÑоÑо и видео в ÑÑой ÑÑаÑÑе помогÑÑ ÑодиÑелÑм, бабÑÑкам и дедÑÑкам ÑоÑÑавиÑÑ Ð¿ÑедÑÑавление о Ñом, ÑÑо пÑедÑÑавлÑÑÑ Ñобой поднадкоÑÑниÑнÑе Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¼Ñ Ð¸ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¾ÑобенноÑÑи Ð¸Ñ Ð»ÐµÑениÑ.

ÐнаÑомиÑеÑкие оÑобенноÑÑи деÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑей

ÐзвеÑÑно, ÑÑо Ñ Ð´ÐµÑей коÑÑи ломаÑÑÑÑ Ñеже, а ÑÑаÑÑаÑÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑее, Ñем Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ Ð¸, Ñем более, Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»Ñдей. ÐоÑемÑ?

Ð¡Ñ ÐµÐ¼Ð°ÑиÑеÑкие ÑÑÑÑкÑÑÑнÑе возÑаÑÑнÑе изменениÑ, пÑоиÑÑ Ð¾Ð´ÑÑие в ÑÑÑбÑаÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑÑÑ

ÐÑо обÑÑÑнÑеÑÑÑ ÑледÑÑÑими возÑаÑÑнÑми оÑобенноÑÑÑми:

- ÐеÑÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÐ½Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð½Ñ ÑпÑÑга и плаÑÑиÑна. Рней, по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñо зÑелой здоÑовой коÑÑÑÑ Ð²Ð·ÑоÑлого Ñеловека, ÑодеÑжиÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ оÑганиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð²ÐµÑеÑÑв, и менÑÑе неоÑганиÑеÑÐºÐ¸Ñ â калÑÑиÑ, магниÑ, ÑоÑÑоÑа. Тем не менее колиÑеÑÑво поÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ðµ доÑÑаÑоÑно Ð´Ð»Ñ Ñого, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑпеÑно и бÑÑÑÑо ÑпÑавиÑÑÑÑ Ñо ÑÑаÑиванием коÑÑей без помоÑи из вне.

- ÐадкоÑÑниÑа Ñ Ð¼Ð°Ð»ÑÑей и подÑоÑÑков не ÑолÑко гибкаÑ. Ðна еÑÑ Ð¸ ÑолÑе, и пÑоÑнее, и пÑи ÑÑом, Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾ÑмалÑного ÑоÑÑа, лÑÑÑе ÑнабжаеÑÑÑ ÐºÑовÑÑ.

- Ðа конÑÐ°Ñ ÑÑÑбÑаÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей, до вÑÑ Ð¾Ð´Ð° из подÑоÑÑкового возÑаÑÑа и оконÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑа окоÑÑÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð¾Ð½Ñ ÑоÑÑа, еÑÑÑ ÑлаÑÑиÑÐ½Ð°Ñ ÑиÑÐ¾ÐºÐ°Ñ Â«Ð»ÐµÐ½Ñа» ÑоÑÑковой Ñ ÑÑÑевой Ñкани, коÑоÑÐ°Ñ Ð² знаÑиÑелÑной меÑе ÑпоÑобÑÑвÑÐµÑ Ð°Ð¼Ð¾ÑÑизаÑии повÑеждаÑÑей ÑилÑ.

СÑаÑиÑÑика. ÐеÑи ломаÑÑ ÑÑки ÑаÑе, Ñем ноги. ÐÑиблизиÑелÑное ÑооÑноÑение повÑеждений â 7 к 3. Ð Ð²Ð¾Ñ Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ ÑÑаÑиÑÑиÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑÑина пÑоÑивоположнаÑ.

ЧÑо Ñакое пеÑелом по ÑÐ¸Ð¿Ñ Â«Ð·ÐµÐ»Ñной веÑки»

ÐоднадкоÑÑниÑное повÑеждение коÑной Ñкани и надкоÑÑниÑÑ ÑаÑÑо назÑваÑÑ Ð¿ÐµÑеломом «ивового пÑÑÑа» или «зелÑной веÑки». Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñем ÑмеÑÑна. Ð ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑÑловленнÑÑ Ð¿ÑиÑодой, вÑÑе опиÑаннÑÑ Â«Ð¿ÑедоÑÑоÑожноÑÑей» Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð¾ÑмалÑного ÑоÑÑа коÑÑей, деÑÑкие ÑÑÑбÑаÑÑе коÑÑи вÑдеÑживаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑие повÑеждаÑÑие нагÑÑзки.

ÐÑи ÑилÑном ÑдаÑе или неÑдаÑном падении Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ñеловека коÑÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð»Ð¾Ð¼Ð¸ÑÑÑ Ñложной линией Ñ Ð¾ÑÑÑÑми конÑами и болÑÑим колиÑеÑÑвом Ð¼ÐµÐ»ÐºÐ¸Ñ Ð¾Ñколков, как ÑÑаÑÐ°Ñ ÑÑÑ Ð°Ñ Ð²ÐµÑка Ñ Ð´ÐµÑева.

ÐÑи ÑилÑном ÑдаÑе

У деÑей же Ñовно ÑÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждаÑÑÐ°Ñ Ñила вÑÐ·Ð¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð°Ð´Ð»Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ¾ÑÑного ÑилиндÑа внÑÑÑи и лиÑÑ Ð¼Ð¸ÐºÑоÑкопиÑеÑкое ÑаÑÑÑеÑкивание надкоÑÑниÑÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Â«Ð½Ð°ÑÑнÑÑа» кÑовоизлиÑнием, обÑазовавÑимÑÑ Ð² ÐµÑ ÐºÐ¾ÑÑикалÑном Ñлое. ÐÑо не Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑи ÑломаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ, а еÑли вдÑÑг и обÑазÑеÑÑÑ ÑÑеÑина, Ñо она бÑÐ´ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑной, и в оÑÐµÐ½Ñ ÑÐµÐ´ÐºÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное Ñгловое ÑмеÑение (на ÑоÑо ввеÑÑ Ñ). ÐейÑÑвиÑелÑно, ÑÐ°ÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑÑина оÑÐµÐ½Ñ ÑÑ Ð¾Ð¶Ð° Ñо Ñломанной зелÑной веÑоÑкой ивÑ.

Ðа замеÑкÑ. ÐÑли поÑÑавлен диагноз ÐеÑегиб коÑÑи, коÑоÑÑй ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ из ваÑианÑов поднадкоÑÑниÑного пеÑелома, ÑодиÑелÑм ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¿ÑигоÑовиÑÑÑÑ Ðº леÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑебÑнка ÑÐ°Ñ Ð¸Ñа или дÑÑгой паÑологии, ведÑÑей к ÑазмÑгÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑной Ñкани.

ÐиагноÑÑика

ÐÐ»Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ð² Ñела лÑÑевой коÑÑи Ñ Ð´ÐµÑей Ñо ÑмеÑением, пÑи ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ð°Ñ Ð»Ð¾ÐºÑевого ÑÑÑÑава Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñм пеÑеломом Ñейки или головки лÑÑевой коÑÑи, а Ñакже пÑи именнÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐоллеÑа или СмиÑа, когда ломаеÑÑÑ ÑиловиднÑй оÑÑоÑÑок лÑÑа, пÑиÑÑÑи Ñ Ð°ÑакÑеÑнÑе ÑимпÑÐ¾Ð¼Ñ â болÑ, оÑÑк, гемаÑома, Ñ ÑÑÑÑ Ð¿Ñи палÑпаÑии.

Ð ÑлÑÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð´ÐºÐ¾ÑÑниÑного пеÑелома диагноÑÑика кÑайне заÑÑÑднена:

- ÑебÑнок не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸Ð»Ð¸ не Ñ Ð¾ÑÐµÑ ÑаÑÑказаÑÑ Ð¾ ÑакÑе и подÑобноÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑавмÑ;

- еÑли и еÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»Ñ, Ñо она незнаÑиÑелÑна, и заÑаÑÑÑÑ Ð¾ÑениваеÑÑÑ ÑодиÑелÑми как поÑледÑÑвие ÑÑиба;

- ÑипиÑÐ½Ð°Ñ ÐºÑепиÑаÑÐ¸Ñ (Ñ ÑÑÑÑ Ð¿Ñи пÑоÑÑпÑвании) оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ;

- ÑинÑка и оÑÑÑной пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑи или Ð½ÐµÑ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñе, или они кÑайне незнаÑиÑелÑнÑ.

ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ ÑаÑÑÑ ÑÑавмаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑиоÑÑиÑов, еÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ название Ñломов по ÑÐ¸Ð¿Ñ Â«Ð·ÐµÐ»Ñной веÑки», оÑÑаÑÑÑÑ Ð½ÐµÑаÑпознаннÑми.

Ðа замеÑкÑ. ÐдинÑÑвеннÑй меÑод, коÑоÑÑй позволÑÐµÑ ÑаÑпознаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð´ÐºÐ¾ÑÑниÑнÑй пеÑелом â ÑенÑген, но даже он не Ð´Ð°ÐµÑ 100% гаÑанÑии. ÐÑаÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑаÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð¿ÑÑноÑÑÑ, ÑÑÑалоÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ невнимаÑелÑноÑÑÑ. Ðо паниковаÑÑ Ð½Ðµ ÑÑоиÑ. РподавлÑÑÑем болÑÑинÑÑве ÑлÑÑаев ÑÑи ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð±ÑÑÑÑо заживаÑÑ Ñами и не оÑÑавлÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑледÑÑвий.

ÐÑÑно оÑÑÐ»Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´ÐºÐ¾ÑÑниÑÑ Ð±ÐµÐ· видимой линии Ñлома (1), клаÑÑиÑеÑкий поднадкоÑÑниÑнÑй пеÑелом (2)

Тем не менее еÑли ÑебÑнок наÑал ÑÑÑанно ÑÐµÐ±Ñ Ð²ÐµÑÑи, напÑимеÑ, пÑижимаÑÑ ÑÑÐºÑ Ðº гÑÑди или живоÑÑ, непÑоизволÑно гладиÑÑ ÐµÑ, или вÑполнÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ðµ-Ñо движение вдÑÑг моÑÑиÑÑÑÑ, вÑÑ-Ñаки надо ÑводиÑÑ ÐµÐ³Ð¾ к вÑаÑÑ, и наÑÑоÑÑÑ Ð½Ð° вÑполнении ÑенÑгена.

ÐÐµÐ´Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ Ñена игноÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно велика:

- непÑавилÑно ÑÑоÑÑийÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñй Ñлом Ñела лÑÑа Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑивеÑÑи к иÑкÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑедплеÑÑÑ;

- оÑÑÑв ÑоÑÑкового Ñ ÑÑÑа гÑÐ¾Ð·Ð¸Ñ Ð¿ÑеждевÑеменнÑм замÑканием Ð·Ð¾Ð½Ñ ÑоÑÑа, ÑкоÑоÑением и Ñгловой деÑоÑмаÑией ÑÑки;

- повÑеждение конÑов лÑÑевой коÑÑи в локÑе или запÑÑÑÑе возможно законÑиÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑением ÑÑнкÑии ÑÑÑÑава.

ÐонÑеÑваÑивное леÑение

ÐеÑÑкие коÑÑи ÑÑаÑÑаÑÑÑÑ Ð² 3-4 Ñаза бÑÑÑÑее ÑломаннÑÑ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ . РзавиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑÑепени ÑÑжеÑÑи и локализаÑии на ÑÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑйÑи минимÑм 14, макÑимÑм 60 дней.

ÐÑÐ¾Ñ ÑÑок конÑолидаÑии коÑÑной Ñкани Ñакже Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² пÑÑмой завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑоÑÑоÑÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð´Ð¾ÑовÑÑ ÑебÑнка â налиÑÐ¸Ñ Ð°Ð²Ð¸Ñаминоза, ÑÐ°Ñ Ð¸Ñа или дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑопÑÑÑÑвÑÑÑÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹. ÐÑ Ð° на воÑÑÑановление Ñканей поÑле поднадкоÑÑниÑного пеÑелома лÑÑевой коÑÑи Ñ Ð´ÐµÑей до 7 Ð»ÐµÑ Ð¾Ð±ÑÑно ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÐµÑе менÑÑе вÑемени â 7-10 дней.

ÐÑобенноÑÑи иммобилизаÑии

ÐлавнÑм меÑодом леÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð´ÐµÑей пеÑеломов лÑÑевой коÑÑи оÑÑаÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑваÑивнÑй. ÐÑи ÑÑом пÑи пеÑвиÑной ÑепозиÑии не ÑÑебÑеÑÑÑ Ð¾Ñобо ÑоÑного ÑопоÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñломков, Ñак Ñам пÑоÑеÑÑ ÑоÑÑа деÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑей ÑамоÑÑоÑÑелÑно нивелиÑÑÐµÑ ÑмеÑение коÑÑнÑÑ ÑÑагменÑов. Ðднако подвÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸, вÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ и ÑоÑаÑионнÑе ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑÑ-Ñаки нÑждаÑÑÑÑ Ð² коÑÑекÑии пеÑед вÑполнением ÑикÑаÑии повÑзкой.

ТоÑнÑÑ ÑепозиÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑовеÑÐºÑ ÐµÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑной ÑенÑгеногÑаммой ÑекомендÑÑÑ Ð²ÑполнÑÑÑ ÐµÑли пÑи ÑÑавме полÑÑÐµÐ½Ñ ÑледÑÑÑие ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑнÑÑ ÑÑагменÑов:

- по длине â более 2 Ñм;

- по ÑиÑине â более попеÑеÑного ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑи;

- по ÑÐ³Ð»Ñ â более 10°.

ÐÐ»Ñ ÑикÑаÑии пеÑеломов Ñ Ð´ÐµÑей ÑекомендÑÑÑ Ð¿ÑименÑÑÑ Ð½Ðµ гипÑ, а ÑовÑеменнÑе полимеÑнÑе маÑеÑиалÑ

ÐÑи надкоÑÑниÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждениÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñзки по ÑÐ¸Ð¿Ñ Ð³Ð¸Ð¿ÑовÑÑ Ð½ÐµÑелеÑообÑазнÑ. Ð ÑÑÐºÑ ÑикÑиÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ñиной Ð¾Ñ Ð»Ð¾ÐºÑÑ Ð´Ð¾ лÑÑезапÑÑÑного ÑÑÑÑава вклÑÑиÑелÑно, Ñ Ð¾Ð±Ñ Ð²Ð°Ñом конеÑноÑÑи не более Ñем на 2/3, в ÑÑеднеÑизиологиÑеÑком положении. РнекоÑоÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ обойÑиÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ повÑзкой Ðезо. Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¼ÐµÑоди