Перелом таранной кости голеностопного сустава

Автор Ирина На чтение 8 мин. Просмотров 182 Опубликовано 09.07.2018

При переломе таранной кости пациент ощущает резкую болезненность и дискомфортные ощущения. Это серьезное повреждение, которое требует правильного лечения и своевременного оказания медицинской помощи. Таранная кость располагается между пяточной, берцовой и малоберцовой костями. Она имеет маленькие размеры, но при этом выполняет важную функцию. К таранной кости не крепятся мышцы.

Анатомия таранной кости и локализация

Таранная кость травмируется исключительно в редких случаях. На нее приходится вся нагрузка и вес человека. К этой кости не крепятся мышцы, но при этом она необходима для нормального функционирования стопы.

Анатомические особенности строения таранной кости:

- Поверхность покрыта хрящом. При повреждении или переломе возникают серьезные проблемы с подвижностью целой ступни.

- Нарушение кровообращения. Неправильное лечение приводит к длительному срастанию обломков, поэтому возникает некроз мягких тканей.

Таранная кость состоит из задней части, головки и блока. Передняя часть соединяется с ладьевидным отростком. К главному блоку с правой и левой стороны крепятся лодыжки стопы.

Причины перелома

Перелом таранной кости стопы возникает по разным причинам. В большинстве случаев это падение с большой высоты. У некоторых пациентов отсутствует сильное смещение отломков. Перелом часто возникает в результате сильного воздействия и давления.

У пациента возникает смещение отломанного тела, полный вывих. При таком состоянии разрывается внутренняя сумка, задние связки голеностопного сустава. Когда тело кости смещается к задней части, происходит резкое натяжение ахиллово сухожилия. Кожа сдавливается изнутри, поэтому пациент сталкивается с некрозом мягких тканей и ишемией.

Согласно статистике, повреждение таранной кости возникает при дорожно-транспортном происшествии. В большинстве случаев дополнительно повреждается поясничный отдел. Если перелом имеет открытую форму, в несколько раз увеличивается вероятность распространения инфекции. Можно выделить и другие распространенные причины:

- упор на пятку при прыжке;

- тыльный сгиб вместе с поворотом ступни;

- механическое воздействие тяжелым предметом во время занятий спортом.

Перелом таранной кости может возникнуть во время катания на сноуборде. Человек не надевает жесткую обувь, поэтому при падении она не фиксирует стопу, и не может препятствовать повреждению костной ткани.

Причиной перелома таранной кости может быть спортивная травма

Причиной перелома таранной кости может быть спортивная травма

Характерные признаки перелома таранной кости

Главный признак перелома таранной кости – сильная и резкая боль. Больной сталкивается и с другими характерными клиническими проявлениями:

- сильный отек;

- иррадиация боли в голеностопный сустав (неприятные ощущения усиливаются при движении стопы или большого пальца);

- гематома и визуальная деформация стопы.

При краевом переломе таранной кости больной не ощущает сильного дискомфорта или болезненность. Объем движений не нарушается. Пациенты с такими симптомами редко обращаются за помощью к травматологу. При отсутствии лечения патология перерастает хроническую форму, поэтому у больного развиваются серьезные осложнения и последствия при переломе таранной кости.

При переломе таранной кости голеностопный сустав начинает быстро отекать

При переломе таранной кости голеностопный сустав начинает быстро отекать

Виды перелома таранной кости и клинические проявления

Лечение перелома таранной кости назначают исходя из тяжести клинических проявлений, а также видов патологии. Существует следующая классификация:

- Переломы заднего отростка таранной кости. Эта патология возникает при отрыве определенного фрагмента кости задней большеберцово-таранной связки. При ударе может деформироваться дельтовидная связка. С такой травмой часто сталкиваются спортсмены, в том числе и футболисты. Болезненность возникает при попытке выполнения круговых движений стопы.

- Краевой перелом таранной кости. При такой деформации стопы пациент ощущает легкую болезненность, и небольшую ограниченность в движении. Такая патология возникает в результате инверсии, наружной ротации, осевой нагрузки. Этот вид травмы характерен для сноубордистов.

- Переломы таранной кости со смещением обломков. Характерный признак – согнутое положение большого пальца. Когда больной пытается пошевелить им, возникает резкая и интенсивная боль в области голеностопного сустава. При разрыве отростка таранной кости перелом лечится при помощи наложения гипса или хирургического вмешательства.

- Переломы шейки таранной кости. Представленный вид повреждения диагностируется у 50% от всех случаев. Патология возникает в результате дорожно-транспортного происшествия, а также падения с большой высоты. Механизмом травмы становится форсированное тыльное сгибание стопы, одновременная нагрузка на ось таранной кости. В большинстве случаев одновременно повреждается бедро.

При травмах разной этиологии может возникнуть перелом головки таранной кости. Для этой патологии не характерен изолированный вариант. Таранная кость обладает сложной этиологией, поэтому рядом с ней проходит огромное количество источников кровоснабжения. В результате врачам становится трудно подобрать лечение, определить степень повреждения.

Оказание первой помощи

Оказание первой помощи необходимо больному, у которого есть подозрение на перелом таранной кости. Для этого важно соблюдать следующие правила и рекомендации:

- Обеспечение полного покоя и ограничение движений. Эти мероприятия помогут предотвратить дальнейшую травматизацию таранной кости. Если место опасное, больного нужно перенести на носилках.

- Человеку дают обезболивающий препарат согласно инструкции по применению. Наиболее эффективные лекарственные средства – это Анальгин, Ибупрофен, Нимесил, Кеторол. Они выпускаются в виде инъекции и таблеток.

- Вызов скорой помощи.

- Если травма закрытой формы, необходимо аккуратно снять обувь и носки. Для фиксации кости накладывают шину или повязку.

- Когда обнаружены открытые раны, их обязательно обрабатывают при помощи антисептика.

- К пораженному участку прикладывают холодный компресс. Важно контролировать время, чтобы не столкнуться с обморожением.

Если скорая помощь не приезжает или нет возможности ее вызвать, необходимо самостоятельно доставить больного в больницу. В противном случае можно столкнуться с осложнениями, длительным лечением, реабилитацией.

К пораженному участку прикладывают холодный компресс

К пораженному участку прикладывают холодный компресс

Диагностика

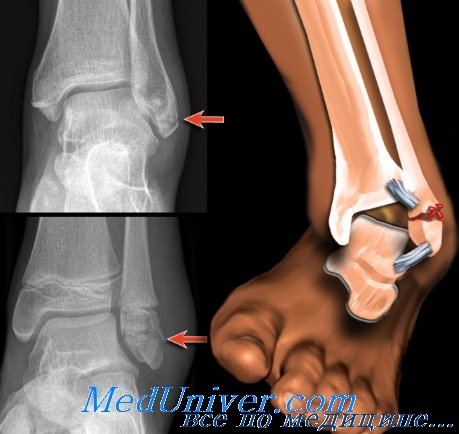

Кроме общего осмотра пациент нуждается в комплексной диагностике. Чтобы более детально рассмотреть место перелома кости выполняют рентгенограмму. Для подтверждения диагноза врач должен получить снимки в боковой и прямой проекции. Благодаря рентгенограмме происходит полная визуализация шейки таранной кости.

Проекцию Canale проводят в максимальной зоне эквинуса. Пронациия составляет 15 градусов, а снимок делают под углом в 75 градусов. Если снимок нечеткий или не удается сделать рентген, в таком случае выполняется компьютерная томография.

Для подтверждения диагноза делают рентген голеностопного сустава

Для подтверждения диагноза делают рентген голеностопного сустава

Способы лечения

После диагностики и обследования врач назначит соответствующее лечение перелома таранной кости. Для быстрого восстановления показана исключительно комплексная терапия.

Консервативное

Метод зависит от формы и тяжести болезни. Если врач не обнаружил смещение, на ногу накладывают гипсовую повязку или лонгету. Носить ее нужно 3-4 недели. В случае подвижности костных обломков проводят закрытую репозицию.

В качестве обезболивающего средства используют местную анестезию. Последовательность выполнения закрытой репозиции:

- стопа больного вытягивается и резко сгибается;

- фиксация при помощи гипсового сапожка;

- смена повязки и изменение положения ступни;

- чтобы кости или обломки правильно срастались, потребуется жесткая фиксация в правильном анатомическом положении.

Пациенту нужно принимать обезболивающие препараты, чтобы облегчить состояние. По показаниям врач может назначить прием противовоспалительных лекарственных средств.

При переломе без смещения на ногу накладывают гипсовую повязку, которую больной должен носить 3-4 недели

При переломе без смещения на ногу накладывают гипсовую повязку, которую больной должен носить 3-4 недели

Оперативное

Если перелом таранной кости тяжелой формы, и врачи не могут выполнить закрытое вправление обломков, больному потребуется срочное хирургическое вмешательство. Фиксация стопы осуществляется при помощи спицы Киршнера. Операция проводится под контролем рентгена.

Если врач диагностировал некроз одного из обломков, дополнительно проводят артродез. Это скрепление и фиксация соседних костей, чтобы получить полноценный сустав. В завершении манипуляции делают наложение повязки, а также обрабатывают каждый шов.

Осложнения

Если медицинская помощь оказана несвоевременно, пациент может столкнуться с серьезными последствиями и осложнениями:

- некроз;

- артрит или артроз голеностопных суставов;

- инфицирование таранной кости (если есть открытая рана и проникли бактерии);

- контрактура голеностопа;

- нарушение походки, если кости срослись неправильно.

Чтобы предотвратить перелом, необходимо соблюдать меры безопасности при ходьбе. Нельзя спешить и торопиться зимой, когда на дороге появляется обледенение. Во время выполнения физических упражнений нужно использовать приспособления для защиты, а также носить жесткую обувь.

УВЧ голеностопного сустава ускорит реабилитацию

УВЧ голеностопного сустава ускорит реабилитацию

Реабилитация

Пациенту потребуется длительный период восстановления, и реабилитации при переломе таранной кости. Носить гипс нужно не менее 3 недель. Длительность зависит от многих факторов – это тяжесть болезни, степень перелома. Во время ношения повязки нельзя делать упор на поврежденную стопу.

Для ходьбы рекомендуется использование костылей или трости. Больному показаны физиотерапевтические процедуры, которые включают в себя:

- магнитотерапию;

- электрофорез с использованием лекарственных растворов;

- УВЧ;

- аппликации из парафина.

Все процедуры проводятся в амбулаторных условиях. Физиотерапевтические процедуры назначают после наложения гипсовой повязки и продолжают после ее снятия. К основному лечению назначают прием мочегонных препаратов, кальция, витаминно-минеральных комплексов.

Категорически запрещено самостоятельно подбирать медикаменты. Врач при назначении обязательно учтет наличие аллергической реакции, а также сопутствующих болезней.

После снятия гипсовой повязки нужно аккуратно выполнять гимнастику. Вынужденная неподвижность стопы приводит к ослабеванию связочного аппарата. Обездвиженные мышцы нужно аккуратно разрабатывать.

Источник

Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

Голеностопный сустав выдерживает наибольшую массу тела на единицу площади по сравнению с другими суставами тела. Повреждения, репонированные анатомически неточно, часто приводят к развитию травматического артроза. Врачу важно понять, что переломы области голеностопного сустава и повреждения связочного аппарата очень часто сочетаются. Любой план лечения должен учитывать оба типа этих повреждений.

Сэр Персиваль Потт (Percivall Pott) в 1768 г. был одним из первых, изучавших переломы голеностопного сустава. Он описал перелом малоберцовой кости, локализованный на 8 см проксимальнее лодыжки, в сочетании с разрывом дельтовидной связки. Термин «перелом Потта» используют до сих пор (хотя и неточно) при описании двухлодыжечного перелома.

С тех пор некоторые исследователи изучали переломы в зоне голеностопного сустава и предпринимали попытки разработать их классификацию. В 1922 г. Ashurst и Вготег предложили классификацию, основанную на учете механизма повреждения.

К сожалению, увеличивающееся разнообразие повреждающих механизмов и сопутствующие повреждения связочного аппарата в этой классификации должным образом не учтены, поэтому она не имеет широкого практического применения. В 1949 г. Niels Lauge-Hansen предложил классификацию, в основу которой было взято положение стопы и голеностопного сустава в момент травмы.

Блок таранной кости шире спереди, чем сзади

В этой классификации первое слово указывает на положение стопы в момент приложения травмирующей силы, второе слово означает направление действующей силы. К сожалению, в эту классифкацию не включены прямые повреждения, такие как вклинение или сдавление по оси.

Кроме того, в ней не учитывается сочетание разнонаправленных сил, ответственных за большинство повреждений. Wilson разработал классификацию, включив в нее действие комбинированных сил. Но она стала чрезмерно громоздкой и к тому же недостаточно отражающей положение стопы в момент повреждения. После краткого рассмотрения функциональной анатомии голеностопного сустава будет подробно описана классификация повреждений этого сустава, предложенная Чикагским университетом неотложной медицины.

Ее ценность, как и любой другой классификации, определяется возможностью практического использования. Она позволяет врачу при изучении рентгеновского снимка больного с переломом голеностопного сустава определить по нему механизм, вызвавший перелом и сопутствующие повреждения связочного аппарата. Врач определит по снимку объем повреждения и установит, является ли перелом стабильным или нестабильным, и, исходя из этого, назначит рациональную программу лечения. Поскольку классификация основана на учете механизма повреждения и значительных сопутствующих повреждений, в тексте не рассматриваются по отдельности каждые из этих компонентов.

В прошлом голеностопный сустав описывали как блоковидный, но вернее будет отнести его к седловидным. Блок, или седло, таранной кости спереди шире, чем сзади. При тыльном сгибании стопы блок таранной кости входит в вилку, образованную лодыжками, обеспечивая большую стабильность по сравнению с подошвенной флексией. Единственным «чистым» движением в голеностопном суставе является подошвенное и тыльное сгибание.

Супинация и пронация стопы обеспечиваются движениями в подтаранном суставе, сформированном таранной и пяточной костями. Подтаранный сустав очень прочен. Таранная кость в нем движется вместе и в том же направлении, что и пяточная. Как правило, повреждение голеностопного сустава возникает под действием сил, направленных перпендикулярно нормальной оси движений в суставе. При этом повреждения обычно вызываются пронационно-супинационными силами, направленными перпендикулярно естественным движениям, т. е. подошвенному и тыльному сгибанию.

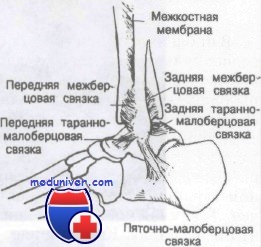

Связки голеностопного сустава, передняя и задняя межберцовые связки

Связки, окружающие наружную часть голеностопного сустава, включают переднюю и заднюю таранно-малоберцовую и пяточно-малоберцовую связки. Прочная дельтовидная связка расположена на внутренней поверхности сустава и является единственной связкой этого сустава, содержащей эластические волокна. Большеберцовая и малоберцовая кости дистально соединены передней и задней берцовыми связками. Последние усиливают амортизационные свойства голеностопного сустава и в проксимальном отделе соединяются, чтобы образовать межкостную мембрану. Движения в голеностопном суставе и стопе описаны рядом взаимозаменяемых терминов.

1. Эверсия — наружная ротация

2. Инверсия — внутренняя ротация

3. Тыльное сгибание — разгибание

4. Подошвенное сгибание — сгибание

5. Отведение (абдукция) — перемещение кнаружи передней части стопы относительно оси большеберцовой кости

6. Приведение (аддукция) — перемещение кнутри передней части стопы относительно большеберцовой кости

7. Супинация — приведение и инверсия

8. Пронация — отведение и эверсия

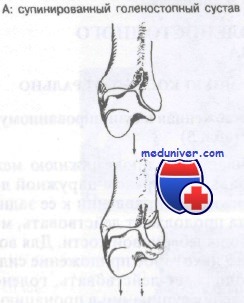

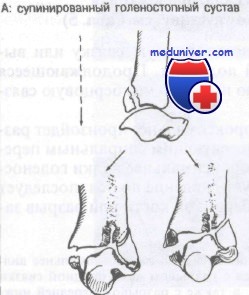

Прежде чем приступить к рассмотрению переломов костей голеностопного сустава, следует понять эти движения. При обсуждении переломов авторы будут употреблять термины, приведенные выше в этой главе. Инверсия показана на рисунке. Отведение и приведение изображены на рисунке.

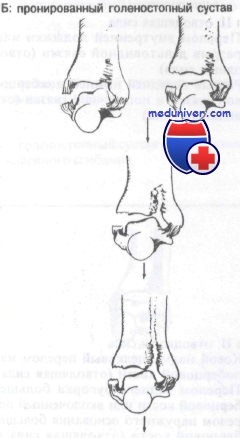

Супинацией называют комбинированное движение, состоящее из приведения и инверсии, в то время как пронация включает комбинацию отведения и эверсии. Обратите внимание, что движениями, смещающими таранную кость и стопу в медиальном направлении, являются инверсия и приведение. Движения, смещающие стопу и таранную кость в латеральном направлении, — это эверсия и отведение. Надлежит ясно понять эти принципы, прежде чем приступать к рассмотрению следующей классификационной системы.

Классификация травм (переломов и растяжений) голеностопного сустава

Для переломов и растяжений связок голеностопного сустава предложено множество классификаций. Нижеприведенная классификация содержит ряд аксиом, дающих специалисту экстренной медицины большой объем информации о сопутствующих повреждениях. К тому же эту классификацию легко понять, она базируется на увеличении объема повреждения при приложении увеличивающейся силы в определенном направлении. В целом она учитывает три важных компонента: 1) позицию стопы в момент травмы; 2) направление, в котором травмирующая сила смещает таранную кость; 3) величину силы и степень сопротивления опорных структур.

Существуют три основные силы, действующие на голеностопный сустав. Если принять таранную кость за «точку отсчета», то силы окажутся направленными медиально, латерально или по оси таранной кости. Каждая из этих «изначально повреждающих сил» затем может сочетаться с вторичными повреждающими силами (добавлены к изначальным силам в скобках в таблицах). Силами, смещающими таранную кость латерально, являются отводящие, или эверсионные, силы (класс А).

Медиально смещает таранную кость приводящая сила (класс Б). Переломы класса В — результат давления по оси. Положение стопы в момент приложения силы определяет тип и последовательность повреждения структур и включено в классификационную систему.

Переломы костей голеностопного сустава:

Класс А: сила, смещающая таранную кость латерально

Класс Б: сила, смещающая таранную кость медиально

Класс В: сила, передающая осевую компрессию на таранную кость

Класс А: тип IA эверсионная сила, приложенная к супинированному голеностопному суставу

Действие этой силы вначале разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку, затем вызывает спиральный перелом наружной лодыжки от суставной линии в передненижнем направлении к ее задне-верхнему отделу. Если эверсионная сила продолжает действовать, может последовать перелом задней губы большеберцовой кости. Для возникновения этого перелома необходимо некоторое приложение силы по оси. Если эверсионная сила продолжает действовать, голеностопный сустав может перейти из положения супинации в пронацию и тогда происходит разрыв дельтовидной связки или перелом внутренней лодыжки.

Класс А: тип IБ (эверсионная сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Как правило, эта сила разрывает дельтовидную связку или вызывает отрывной перелом внутренней лодыжки. Продолжающееся действие этой силы разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку.

Если сила продолжает действовать, проксимальнее произойдет разрыв межкостной перепонки голени с последующим спиральным переломом малоберцовой кости на 7—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава. Если вдобавок действует давление по оси, последует отрывной перелом задней губы большеберцовой кости или разрыв задней нижней межберцовой связки.

Аксиома: спиральный перелом малоберцовой кости на 5—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава сочетается с разрывом дельтовидной связки или переломом внутренней лодыжки, а также с разрывом передней нижней межберцовой связки.

Класс А: II тип (отводящая сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Воздействие значительной силы вызывает разрыв дельтовидной связки или отрывной перелом внутренней лодыжки. Если сила продолжает действовать, разрываются передняя нижняя межберцовая и поперечная связки. Затем возникает косой перелом малоберцовой кости. В сочетании со сдавлением по оси может возникнуть перелом заднего бугорка большеберцовой кости или вколоченный перелом основания большеберцовой кости.

Класс Б: перелом голеностопного сустава от силы, смещающей таранную кость медиально

При действии этого механизма первыми страдают передняя таран-но-малоберцовая связка или наружная лодыжка, которая отрывается. При продолжении действия этого механизма таранная кость упирается во внутреннюю лодыжку, что приводит к ее отрыву или вертикальному перелому.

Аксиома: вертикальный перелом внутренней лодыжки сочетается либо с переломом наружной лодыжки, либо с разрывом наружных связок.

Если присутствует компонент тыльного сгибания, перелом внутренней лодыжки может захватить участок переднего суставного края большеберцовой кости. При подошвенном сгибании внутренний фрагмент может захватить участок заднего края большеберцовой кости.

Класс В: тип IA давление по оси, приложенное к голеностопному суставу, находящемуся в положении тыльного сгибания

Как правило, этот механизм приводит к изолированным или сочетанным повреждениям. При этом могут наблюдаться вколоченные переломы и переломы переднего края таранной кости.

Указанное давление может привести к перелому заднего края таранной кости или разрыву межберцового синдесмоза (разрыв межберцовых связок). При значительном диастазе возможны повреждения внутренней и наружной связок.

Больной жалуется на боль и припухлость, которые вначале локализованы, но, впоследствии могут распространиться на весь голеностопный сустав. Врач должен попытаться выяснить точный механизм повреждения и тщательно обследовать голеностопный сустав с целью выявления очаговой болезненности и припухлости. Следует пропальпировать пульс на тыльной артерии стопы и на задней большеберцовой артерии и сравнить его с пульсом на здоровой конечности. Припухлость или кровоизлияния, окружающие область ахиллова сухожилия, указывают на перелом задней лодыжки.

Аксиома: любой перелом малоберцовой кости в дистальном отделе по линии сустава должен вызвать подозрение на повреждение дельтовидной связки. Перелом наружной лодыжки со смещением обычно сопровождается переломом внутренней лодыжки или разрывом дельтовидной связки.

Аксиома: «инверсионный перелом» внутренней лодыжки должен сопровождаться переломом наружной лодыжки или разрывом связки. «Эверсионный перелом» внутренней лодыжки обычно сопровождается переломом наружной лодыжки или разрывом межберцовой связки.

Как правило, достаточно рентгенограмм, включающих прямую, боковую проекции и прямую проекцию под углом 20° при повороте стопы кнутри. Переломы, возникающие вследствие отрыва сухожилия, являются поперечными вследствие вклинения таранной кости — обычно вертикальными, спиральными или оскольчатыми. Следует тщательно изучить снимок в прямой проекции с целью выявления внутреннего или наружного смещения таранной кости, а также перелома лодыжек. На снимке в прямой проекции при 20° внутренней ротации стопы необходимо тщательно исследовать пространство между внутренней лодыжкой и таранной костью; разрыв связочного аппарата может привести к расширению этого пространства.

Аксиома: переломы лодыжек со смешением всегда сопровождаются повреждением связок.

Аксиома: поперечные переломы лодыжек являются отрывными повреждениями, вертикальные переломы — результатом вклинения таранной кости в большеберцовую.

При повреждении в результате давления по оси могут возникнуть переломы пяточной кости и компрессионные переломы позвоночника, которые следует искать тщательным образом.

Лечение переломов костей голеностопного сустава

Целью лечения является анатомически точное восстановление вилки голеностопного сустава. Теоретически голеностопный сустав следует считать замкнутым кольцом, окружающим таранную кость. Как изображено на рис. 210, кольцо состоит из дистальной суставной поверхности большеберцовой кости, внутренней лодыжки, дельтовидной связки, пяточной кости, наружных связок, наружной лодыжки и межкостной перепонки. Как и при переломах таза, изолированный разрыв кольца (костный или сухожильный) считают стабильным повреждением. Примером стабильного повреждения является перелом лодыжки малоберцовой кости.

Два или более разрыва кольца приводят к нестабильному повреждению. Стабильные повреждения не требуют репозиции; лечение заключается в наложении задней лонгеты, приподнятом положении конечности, прикладывании льда и разгрузке конечности. По мере уменьшения отека необходимо наложить гипсовый сапожок со стопой в нейтральном положении сроком на 4—6 нед. Нестабильные повреждения обычно требуют репозиции.

Примером нестабильного перелома является двухлодыжечный перелом или перелом со смещением лодыжки малоберцовой кости. Как и при переломе тазового кольца, перелом со значительным смещением в кольце вышеуказанных структур означает наличие второго повреждения и классифицируется как нестабильное повреждение.

Сначала обычно предпринимают закрытую ручную репозицию, однако нередко требуется открытая репозиция. Неотложная помощь при этих повреждениях включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию и направление к ортопеду. Лечение переломов варьируется от закрытой репозиции с наложением гипсовой повязки до открытой репозиции с внутренней фиксацией (используется чаще). Кроме того, эти повреждения сопровождаются высокой частотой осложнений.

Осложнения переломов костей голеностопного сустава

Переломы костей голеностопного сустава часто сопровождаются развитием нескольких серьезных осложнений.

1. Травматический артрит развивается в 20—40% переломов голеностопного сустава. Особенно предрасположены к его развитию пожилые или лица с оскольчатыми переломами суставного кольца большеберцовой кости.

2. После растяжения связочного аппарата в результате удлинения латеральных связок нередко развивается рецидивирующая нестабильность таранной кости, что предрасполагает к повторным растяжениям.

3. После растяжения связочного аппарата могут наблюдаться подвывихи сухожилий малоберцовой кости вследствие разрыва верхнего малоберцового удерживателя.

4. Разновидностью симпатической дистрофии является атрофия Зудека с быстро развивающимся остеопорозом дистальнее места повреждения и жгучими болями в этой области. Восстановление нормальной функции голеностопного сустава обычно устраняет эти боли.

5. Нередко происходит оссификация межкостной перепонки голени. Больные при этом могут жаловаться на слабость или болезненные ощущения в голеностопном суставе.

6. Костно-хрящевые переломы блока таранной кости могут проявляться хронической болью, ограничением подвижности сустава или припухлостью.

— Также рекомендуем «Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник