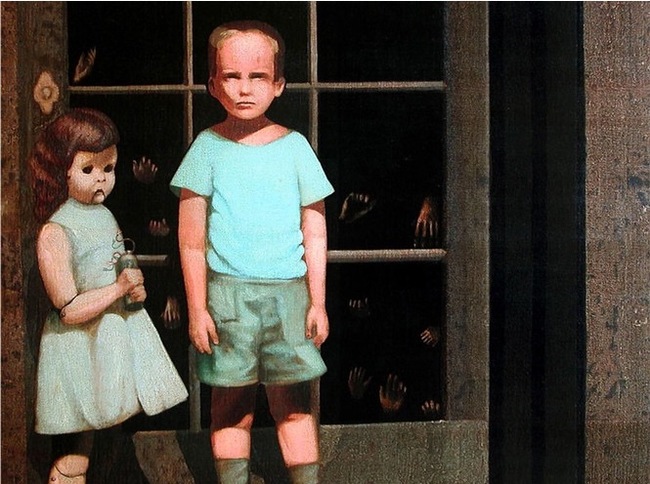

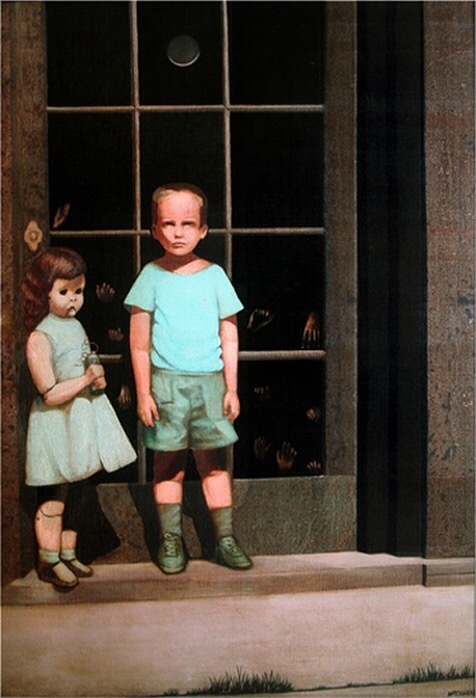

Перелома рук только в картинах

Ýòà êàðòèíà áûëà íàïèñàíà áîëåå 40 ëåò íàçàä è óæå óñïåëà îáðàñòè îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ëåãåíä è çëîâåùèõ ñëóõîâ. ×òî â äåéñòâèòåëüíîñòè èçîáðàæåíî íà ïîëîòíå? È ïî÷åìó îíî èìååò òàêóþ äóðíóþ ðåïóòàöèþ?

2000 ãîäó õóäîæíèê Áèëë Ñòîóíõåì ïðîâåðÿë ñâîþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó, êîãäà óâèäåë â ïàïêå «Âõîäÿùèå» ïèñüìî îò íåçíàêîìîãî îòïðàâèòåëÿ.  íåì áûë òîëüêî îäèí âîïðîñ: «Âû çíàåòå Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó?».

Áèëë îòâåòèë íåçíàêîìöó, ÷òî «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó» ýòî íàçâàíèå ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííîãî åãî ïåðâîé æåíîé, à òàêæå êàðòèíû, êîòîðóþ îí ñàì ñîçäàë â 1972 ãîäó. «Â îòâåòíîì ïèñüìå îí [íåçíàêîìåö] ïðèñëàë ìíå ññûëêó íà ñòðàíèöó àóêöèîíà íà eBay è ìíîãîêðàòíî óâåëè÷åííóþ ôîòîãðàôèþ ìîåãî ëèöà â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå, ðàññêàçàë õóäîæíèê æóðíàëèñòêå Àëèñå Âèíñåíò. Áûëî æóòêî, î÷åíü æóòêî âèäåòü ýòî íà ìîåì êîìïüþòåðå».

Íåçíàêîìöåì îêàçàëñÿ Êèì Ñìèò, âëàäåëåö ãàëåðåè èç øòàòà Ìè÷èãàí, êîòîðûé íåçàäîëãî äî òîãî êóïèë êàðòèíó Ñòîóíõåìà. Îí ïðèîáðåë åå íà èíòåðíåò-àóêöèîíå (îäíîì èç ïåðâûõ â èñòîðèè eBay), êîòîðûé ïðèâëåê âíèìàíèå ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè áëàãîäàðÿ íåñòàíäàðòíîìó îïèñàíèþ òîâàðà. Ïðîäàâåö, ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ àíîíèìíûì, ñðàçó æå çàÿâèë, ÷òî ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ñ áóäóùèì âëàäåëüöåì ýêñïîíàòà. «Ýòà êàðòèíà, âîçìîæíî, îáëàäàåò òàèíñòâåííîé ñèëîé, êîòîðàÿ ìîæåò ïîâëèÿòü íà âàøó æèçíü», íàïèñàë îí. Òàê íà÷àëàñü èñòîðèÿ, êîòîðàÿ ïðåâðàòèëà «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó» â îäíó èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ êàðòèí ñîâðåìåííîñòè ñ äóðíîé ñëàâîé.

Ïàïà, íî÷üþ äåòè âûõîäèëè èç êàðòèíû!

Âûÿñíèëîñü, ÷òî «àíîíèìíûì ïðîäàâöîì» áûëà æåíàòàÿ ïàðà. Îíè îáíàðóæèëè êàðòèíó â çàáðîøåííîé ïèâîâàðíå, çàáðàëè åå äîìîé è ðåøèëè ïîâåñèòü â ñïàëüíå ñîáñòâåííîé äî÷åðè. «Â òîò ìîìåíò ìû áûëè íåñêîëüêî óäèâëåíû, ïî÷åìó ýòà ïðåêðàñíî âûïîëíåííàÿ êàðòèíà áûëà âûáðîøåíà òàêèì îáðàçîì», ðàññêàçàëè îíè. À çàòåì äîáàâèëè: «Íî òåïåðü íåò!».

Ïîñòåïåííî â æèçíè èõ ñåìüè ñòàëè ïðîèñõîäèòü ñîáûòèÿ, áîëüøå ïîõîæèå íà ñöåíû èç ôèëüìîâ óæàñîâ. «Îäíàæäû óòðîì íàøà äî÷ü, êîòîðîé áûëî 4,5 ãîäà, ïðèíÿëàñü íàñ óáåæäàòü, ÷òî íî÷üþ äåòè íà êàðòèíå äðàëèñü è âûøëè ïðÿìî â êîìíàòó». Îòåö áûë òàê ñèëüíî âñòðåâîæåí åå ðàññêàçîì, ÷òî ðåøèë óñòàíîâèòü â ñïàëüíå äåâî÷êè êàìåðó ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ, ÷òîáû ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íî÷üþ.

Ëþáîïûòíî, ÷òî ïàðà, âûñòàâèâøàÿ êàðòèíó íà eBay, óòâåðæäàëà, ÷òî íå âåðèò â ñóùåñòâîâàíèå ïàðàíîðìàëüíûõ ÿâëåíèé, è ïûòàëàñü íàéòè ðàöèîíàëüíûå îáúÿñíåíèÿ ïðîèñõîäÿùåìó (èëè äåëàëà âèä, ÷òî ïûòàëàñü?). Ýòî åùå áîëüøå ïîäîãðåëî èíòåðåñ èíòåðíåò-àóäèòîðèè ê êàðòèíå.

«×òîáû ïðåäâîñõèòèòü âîïðîñû íà ýòó òåìó: [ìû óâåðåíû, ÷òî] ïðèçðàêîâ è ñâåðõúåñòåñòâåííîãî íå ñóùåñòâóåò â ýòîì ìèðå, íàïèñàëè îíè. Íå áûëî íèêàêèõ ãîëîñîâ èëè çàïàõà ïîðîõà. Íèêàêèõ îòïå÷àòêîâ èëè ñòðàííûõ ïîäòåêîâ íà ñòåíå». È âñå æå âèäåî, êîòîðîå çàïèñàëà êàìåðà íî÷üþ, îêàçàëîñü äîâîëüíî íåîäíîçíà÷íûì, åñëè íå ñêàçàòü ïóãàþùèì. Íà íåêîòîðûõ êàäðàõ ìîæíî áûëî çàìåòèòü, êàê äåâî÷êà-êóêëà íà êàðòèíå âûíèìàåò ïèñòîëåò è íàïðàâëÿåò åãî íà ìàëü÷èêà. Âïðî÷åì, ïàðà îïÿòü íå óâèäåëà â ýòîì íè÷åãî ïîòóñòîðîííåãî, çàÿâèâ, ÷òî «âåðîÿòíåå âñåãî, ýòî áûë ýôôåêò îñâåùåíèÿ».

òî æå ñàìîå âðåìÿ ìíîãèå ëþäè, êîòîðûå çàõîäèëè íà ñòðàíèöó ýòîãî àóêöèîíà íà eBay, ñòàëè ïèñàòü î òîì, ÷òî ïðè îäíîì âçãëÿäå íà êàðòèíó ñ íèìè ïðîèñõîäèëè ñòðàííûå âåùè. Êòî-òî òåðÿë ñîçíàíèå, êîãî-òî áðîñàëî â æàð. Ðåàêöèÿ äåòåé, êîòîðûì ïîêàçûâàëè «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó», áûëà è âîâñå íåîáúÿñíèìîé: íåêîòîðûå èñòîøíî êðè÷àëè è ïëàêàëè, äðóãèå æå íà÷èíàëè âåñòè ñåáÿ òàê, áóäòî â íèõ âñåëèëîñü äðóãàÿ ñóùíîñòü. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê óòâåðæäàëè ïîëüçîâàòåëè eBay.

Àæèîòàæ âîêðóã àóêöèîíà ðîñ âìåñòå ñ èíòðèãîé, êîòîðàÿ îêðóæàëà êàðòèíó «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó». Çà îäèí ìåñÿö öåíà òîâàðà íà eBay âûðîñëà ñî 199 äî 1050 äîëëàðîâ. Ýòèì ñëó÷àåì çàèíòåðåñîâàëñÿ äàæå òåëåêàíàë BBC è ïóñòèë ðåïîðòàæ î êàðòèíå â ñâîåì ýôèðå. Àâòîð ïîëîòíà Áèëë Ñòîóíõåì áûë óäèâëåí íå ìåíüøå îñòàëüíûõ. Îí óæå óñïåë çàáûòü îá îäíîé èç ñâîèõ ïåðâûõ ïðîäàííûõ ðàáîò, êàê âäðóã ñïóñòÿ 25 ëåò ïîñëå åå ñîçäàíèÿ î íåé çàãîâîðèëè âñå.

Êàê ñîñåäñêàÿ äåâî÷êà ïðåâðàòèëàñü â êóêëó, è ÷üè ðóêè îòïå÷àòàëèñü íà ñòåêëå ïîçàäè äåòåé

Áèëë Ñòîóíõåì õóäîæíèê-ñþððåàëèñò. Îí ñîçäàåò êàðòèíû, êîòîðûå áóäòî áû ÿâëÿþòñÿ ýïèçîäàìè èç êèíîôèëüìîâ è çàñòàâëÿþò çðèòåëåé çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî áûëî ñ ãåðîÿìè äî íàðèñîâàííîãî «ñòîï-êàäðà», è ÷òî áóäåò ïîñëå. Ñòîóíõåìó òîëüêî-òîëüêî èñïîëíèëîñü 20, êîãäà åãî ìàñòåðñêóþ ïîñåòèë îäèí èçâåñòíûé êîëëåêöèîíåð ïî èìåíè ×àðëüç Ôåéíãàðòåí. «Îí ïðîñòî äîñòàë ñâîþ ÷åêîâóþ êíèæêó è êóïèë âñå êàðòèíû, êîòîðûå ó ìåíÿ áûëè», âñïîìèíàåò õóäîæíèê. Ñðåäè íèõ áûëî è ïîëîòíî «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó».

Áèëë ðàññêàçûâàë, ÷òî íà ñîçäàíèå êàðòèíû, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ñòàëà òàêîé ïîïóëÿðíîé, åãî âäîõíîâèëî ñòèõîòâîðåíèå ïåðâîé æåíû Ðîàí. Ñòîóíõåì íèêîãäà íå çíàë ñâîèõ áèîëîãè÷åñêèõ ðîäèòåëåé, òàê êàê åãî óñûíîâèëè åùå â ìëàäåí÷åñòâå. Èìåííî ýòîé èñòîðèè èç æèçíè ñâîåãî ñóïðóãà Ðîàí è ïîñâÿòèëà ñâîå ïîýòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå.

«Â òî âðåìÿ ó ìåíÿ áûë ñòàðûé ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, ðàññêàçûâàåò õóäîæíèê. Òàì áûëè è ìîè ôîòîãðàôèè, ïðè÷åì îäèí èç ñíèìêîâ ñèëüíî çàèíòðèãîâàë ìåíÿ». Íà íåì Áèëë áûë çàïå÷àòëåí ðÿäîì ñ ñîñåäñêîé äåâî÷êîé, êîòîðàÿ îòâåðíóëàñü îò êàìåðû. Ïî ñëîâàì Áèëëà, åãî çàâîðàæèâàë ñâåò, ïàäàþùèé íà ôèãóðû äâóõ äåòåé íà ôîòîãðàôèè. Ñîçäàâàÿ êàðòèíó ïî ìîòèâàì òîãî êàäðà îí ïîñòàðàëñÿ ñîõðàíèòü ñàìûå ÿðêèå ïîäðîáíîñòè, êîòîðûå òàê ñèëüíî åãî âïå÷àòëèëè, íà÷èíàÿ îò îñâåùåíèÿ, çàêàí÷èâàÿ íàñòðîåíèåì. Âïðî÷åì, êàê èñòèííûé õóäîæíèê-ñþððåàëèñò Ñòîóíõåì äîáàâèë è íåêîòîðûå íîâûå äåòàëè, êîòîðûå ïðèâíåñëè â òèïè÷íûé çàãîðîäíûé ñþæåò òðåâîæíûå íîòêè.

Ôîòîãðàôèÿ èç ñåìåéíîãî ôîòîàëüáîìà, íà îñíîâå êîòîðîé Áèëë Ñòîóíõåì íàïèñàë ñâîþ êàðòèíó:

Ïðåæäå âñåãî, äåâî÷êà â èíòåðïðåòàöèè õóäîæíèêà ïðåâðàòèëàñü â áåçæèçíåííóþ êóêëó ñ øàðíèðíûìè ðóêàìè è íîãàìè. Ìàëü÷èê èçîáðàæåí ñ î÷åíü ñòðàííûì âûðàæåíèåì ëèöà, à õîëîäíûé ïðÿìîé âçãëÿä åãî òåìíûõ ãëàç áóäòî áû ïðîíèêàåò â äóøó êàæäîãî, êòî ñìîòðèò íà êàðòèíó. Ïðèãëÿäåâøèñü ïðèñòàëüíåå, ìîæíî çàìåòèòü ñàìûé ñòðàøíûé ôðàãìåíò èçîáðàæåíèÿ ðóêè, êîòîðûå îòïå÷àòàëèñü ïî îáðàòíóþ ñòîðîíó ñòåêëà ïðÿìî çà ìàëü÷èêîì è äåâî÷êîé-êóêëîé. Âñå ýòè äåòàëè, ñîáðàííûå âîåäèíî, ñîçäàþò ãíåòóùåå âïå÷àòëåíèå.

Ðàçóìååòñÿ, òîëüêî åñëè îöåíèâàòü êàðòèíó, íå ïðîâîäÿ àíàëîãèé ñ èñòîðèåé æèçíè åå àâòîðà. Íà ñàìîì äåëå Ñòîóíõåì ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íå âèäèò â «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó» íè÷åãî ñâåðõúåñòåñòâåííîãî èëè ïóãàþùåãî. Êàðòèíà ïåðåäàåò ìèðîîùóùåíèå ïðèåìíîãî ðåáåíêà, êîòîðûé íå çíàåò ñâîåãî ïðîøëîãî è íå èìååò íè ìàëåéøåãî ïîíÿòèÿ î òîì, ÷òî æäåò åãî â áóäóùåì. Îí ñëîâíî çàáëóäèëñÿ â ýòîì ìèðå. Ðóêè çà ñòåêëîì ñèìâîëèçèðóþò ëèøü ìíîæåñòâî òóìàííûõ ïåðñïåêòèâ, êîòîðûå âèäèò ïåðåä ñîáîé òàêîé ìàëûø.

À íóæíà ëè íàì ïðàâäà?

Íî â 2000 ãîäó ëþäè, âïåðâûå óâèäåâøèå êàðòèíó «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó», ïîíÿòèÿ íå èìåëè î òîì, êàêàÿ èñòîðèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè ëåæèò çà åå ñîçäàíèåì. Îíè áûëè óâëå÷åíû ïîèñêîì ïîäòâåðæäåíèé òîãî, ÷òî ïîëîòíî îáëàäàåò ñâåðõúåñòåñòâåííîé ñèëîé. Èì óäàëîñü îòñëåäèòü ñòðàííóþ ÷åðåäó ñìåðòåé, êîòîðàÿ áûëà ñâÿçàíà ñ êàðòèíîé.  1978 ãîäó ñîâåðøèë ñàìîóáèéñòâî Ãåíðè Ñåëäèñ, êðèòèê èçäàíèÿ Los Angeles Times, êîòîðûé ïèñàë î ðàáîòàõ Ñòîóíõåìà â òîì ÷èñëå, î «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó». Äðóçüÿ æóðíàëèñòà ðàññêàçàëè, ÷òî Ñåëäèñ íàõîäèëñÿ â òÿæåëîé äåïðåññèè. Ñïóñòÿ òðè ãîäà óøåë èç æèçíè êîëëåêöèîíåð ×àðëüç Ôåéíãàðòåí ê òîìó ìîìåíòó îí óñïåë ïåðåïðîäàòü êàðòèíó àìåðèêàíñêîìó àêòåðó Äæîíó Ìàðëè, èçâåñòíîìó ïî ðîëè Äæåêà Âîëüöà â «Êðåñòíîì îòöå». Ó Äæîíà ïîëîòíî òîæå íå çàäåðæàëîñü îí ïåðåäàë åãî ñëåäóþùåìó âëàäåëüöó è â ñêîðîì âðåìåíè (â 1984 ãîäó) óìåð íà îïåðàöèîííîì ñòîëå.

Áèëë Ñòîóíõåì ðàññêàçûâàåò, ÷òî ñåãîäíÿ îí ïðîäîëæàåò ðåãóëÿðíî ïîëó÷àòü ýëåêòðîííûå ïèñüìà îò ëþäåé ñî âñåãî ìèðà ñ âîïðîñàìè î êàðòèíå «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó». Æóðíàëèñòû ïî-ïðåæíåìó ïðîñÿò åãî äàòü èíòåðâüþ, íî õóäîæíèê óæå îòíîñèòñÿ ê ýòîìó áåç îñîáîãî ýíòóçèàçìà. «Êîíå÷íî, ÿ ìîãó õîäèòü [íà ðàäèî- è òåëåøîó] è âûäóìûâàòü ðàçíîîáðàçíûå èñòîðèè», ãîâîðèò îí. ×àùå âñåãî íà ïðèãëàøåíèÿ æóðíàëèñòîâ ñåãîäíÿ îí îòâå÷àåò îäíèì âîïðîñîì: «×òî èìåííî âû õîòèòå ïðàâäó?».

Õóäîæíèê ñ óëûáêîé âñïîìèíàåò, êàê îäíàæäû êàêîé-òî ìîëîäîé ÷åëîâåê äîêàçûâàë åìó, ÷òî êàæäîãî, êòî õîòü ðàç âçãëÿíóë íà êàðòèíó «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó», æäåò ñêîðàÿ ñìåðòü. «Çà ïîñëåäíèå ãîäû ÿ ïîðÿäêîì ïîâåñåëèëñÿ íàä âñåì ýòèì», ðàññêàçûâàåò Áèëë.

Ñåðèÿ ðàáîò ïðîäîëæàåòñÿ

Ñòîóíõåì íàîòðåç îòêàçûâàåòñÿ äåëàòü êîïèè «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó», äàæå åñëè åìó ïðåäëàãàþò áîëüøèå äåíüãè çà ýòî. Ïðè÷èíà ñîñòîèò íå â äóðíîé ñëàâå ýòîãî èçîáðàæåíèÿ è íå â ñóåâåðèÿõ âîêðóã íåãî. Õóäîæíèêó êàæåòñÿ, ÷òî ñîãëàñèâøèñü ðàñòèðàæèðîâàòü êàðòèíó, îí âíåñ áû ñâîé âêëàä â «ãëîáàëüíûé îáìàí».

Âìåñòî ýòîãî Ñòîóíõåì íà÷àë ñîçäàâàòü ðàáîòû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûì ïðîäîëæåíèåì «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó».  2004 ãîäó îí çàêîí÷èë êàðòèíó «Ñîïðîòèâëåíèå íà ïîðîãå». Íà íåé ïîâòîðÿåòñÿ òà æå ñàìàÿ ìèçàíñöåíà, êàê íà ïåðâîé ðàáîòå èç ñåðèè. Îäíàêî íà ýòîò ðàç âìåñòî ìàëü÷èêà õóäîæíèê èçîáðàçèë ñåäîâëàñîãî ìóæ÷èíó ñðåäíèõ ëåò. Êóêëà áóäòî áû ïàðèò â âîçäóõå, ïðè ýòîì îíà ÷àñòè÷íî ðàçîáðàíà.

2012 ãîäó ÷åëîâåê èç ñåðèè êàðòèí (îòðàæàþùèé îáðàç è ìèðîîùóùåíèå ñàìîãî õóäîæíèêà) ïîñòàðåë åùå ñèëüíåå. Íà ïîëîòíå ïîä íàçâàíèåì «Ïîðîã îòêðîâåíèé» îí èçîáðàæåí êàê 100-ëåòíèé ñòàðèê, ñêëîíèâøèéñÿ íàä âîäîåìîì. Íî âìåñòî êóêëû ðÿäîì ñ íèì óæå ñòîèò íàñòîÿùàÿ äåâî÷êà, â ðóêå ó êîòîðîé êóêîëüíàÿ ìàñêà. Îáúÿñíåíèå ïðè÷èí ýòîé òðàíñôîðìàöèè æåíñêîé ãåðîèíè îïÿòü æå êðîåòñÿ â æèçíåííûõ èçìåíåíèÿõ Áèëëà Ñòîóíõåìà. Äåëî â òîì, ÷òî íåçàäîëãî äî òîãî, êàê õóäîæíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íàä ýòîé êàðòèíîé, îí âîññîåäèíèëñÿ ñî ñâîåé ðîäíîé ñåñòðîé, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîé íå äîãàäûâàëñÿ áîëüøå ïÿòèäåñÿòè ëåò.

«Íà ýòîé òðåòüåé êàðòèíå êóêëà óæå áûëà íå êóêëîé, à æèâûì ðåáåíêîì, ðàññêàçûâàåò Ñòîóíõåì, Êîãäà ÿ ðàáîòàë íàä ýòèì ïîëîòíîì è åãî íàçâàíèåì, ÿ íàøåë åå [ñåñòðó]. ß èñïûòàë î÷åíü ñèëüíûå ÷óâñòâà â òîò ìîìåíò». Ê ñîæàëåíèþ, â òîò ãîä, êîãäà õóäîæíèê çàêîí÷èë êàðòèíó, åãî ñåñòðà óìåðëà. Êàê îêàçàëîñü, èì áûëî äàíî âñåãî ïÿòü ëåò, ÷òîáû íàâåðñòàòü óïóùåííûå äåñÿòèëåòèÿ. «Íàì áûëî î÷åíü ãðóñòíî, ÷òî ìû íå èìåëè âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè âìåñòå äåòñêèå ãîäû», äîáàâëÿåò Áèëë.

Ïîñëåäíÿÿ êàðòèíà èç ýòîé ñåðèè ïîÿâèëàñü â 2017 ãîäó. Îíà íàçûâàåòñÿ «Ðóêè èçîáðåëè åãî». È, ïîæàëóé, ýòî ñàìàÿ ñòðàííàÿ (è äåéñòâèòåëüíî òðåâîæíàÿ) ðàáîòà èç âñåõ. Íà ýòîò ðàç ìû âèäèì ÷àñòü ïåðâîé êàðòèíû, íî ïîä äðóãèì ðàêóðñîì. Âìåñòå ñ ìàëü÷èêîì â ñèíåé ðóáàøêå ìû íàõîäèìñÿ ïî äðóãóþ ñòîðîíó îêîííîãî ñòåêëà, çà êîòîðûì âèäíåþòñÿ ñèëóýòû ðåáåíêà è êóêëû ñ êàðòèíû «Ðóêè ïðîòèâÿòñÿ åìó».

Ñòîóíõåì ñîãëàøàåòñÿ ñ òåì, ÷òî èìåííî ýòà êàðòèíà ñîäåðæèò â ñåáå «÷òî-òî òðåâîæíîå». Íî íå ìèñòè÷åñêîå. «ß âåðþ â ïàìÿòü, à íå â ïðèçðàêîâ», ïîÿñíÿåò îí.

Ïîñòû ïðî äàííóþ êàðòèíó óæå áûëè íà ïèêàáó, íî ýòîò ìàòåðèàë íàìíîãî áîëåå ïîëíûé è ïîäðîáíûé. Áàÿí èëè íåò — ðåøàòü âàì))

Источник

Время от времени — то в глянцевом журнале, то в ливджорнал, то в фейсбуке, то на каком-нибудь сайте «возле искусства», мы встречаем удивительно схожие «трогательные» истории из жизни великих людей: про нескончаемые букеты цветов, заказанные давно погибшим Маяковским, про сестру Фаины Раневской, обаявшую советского мясника, про «миллион алых роз», купленных Пиросмани для французской актрисы или про Альбрехта Дюрера, нарисовавшего руки своего брата.

Цветы от Маяковского — опровергнутый фейк, анекдоты вокруг Раневской скорее всего неистребимы, роз Пиросмани было, конечно, не миллион, а несколько десятков букетов, но они хотя бы были, а вот история «рук молящегося» вполне достойна разбора. Несмотря на сомнительный литературный стиль и не менее сомнительное правдоподобие, она отчего-то чрезвычайно нравится людям (а, значит, тиражируется снова и снова). Давайте попытаемся проанализировать, сколько в этой «подлинной истории» подлинности. И, так как для этого вам сначала придётся её прочитать — запаситесь носовыми платками и следите за уровнем сахара в крови, потому что процент слащавости и сентиментальности в тексте опасно высок.

Цитата из открытых интернет-источников.

«Многие знают картину Альбрехта Дюрера «Руки». Но мало кто знает историю создания этой картины. Думаю, что кто не знал Дюрера, запомнит эту историю на всю жизнь. В 15 столетии в маленькой деревушке недалеко от Нюрнберга жила семья, в которой было восемнадцать детей. Восемнадцать! Для того чтобы прокормить такую большую семью, отец, золотых дел мастер, работал по восемнадцать часов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также брался за любую оплачиваемую работу. Несмотря на почти безнадежное положение, у двоих детей была мечта. Они хотели развивать свой талант в искусстве, но они знали, что их отец не сможет отправить ни одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг. После долгих ночных обсуждений эти два мальчика заключили соглашение друг с другом. Они решили бросить монету. Проигравший пойдет работать в шахты, и на свои заработки будет оплачивать обучение брату. А потом, когда брат закончит обучение, он будет оплачивать учебу своему брату, работавшему в шахте, продавая свои работы, а если будет нужно, то также работая в шахтах. Они бросили монету в воскресенье утром, после церкви. Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Альберт пошел работать в опасные шахты, и на протяжении четырех лет он оплачивал обучение брата, чьи работы в Академии сразу же стали сенсацией. Гравюры Альбрехта, его ксилогравюры и его картины превосходили даже работы многих его профессоров. К моменту окончания учебы он уже стал зарабатывать неплохие суммы за свои работы. Когда юный художник вернулся в свою деревню, семья Дюрер устроила праздничный обед на лужайке, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Альбрехта. После долгого и незабываемого обеда, за которым звучало много музыки и смеха, Альбрехт встал со своего почетного места во главе стола, чтобы поднять тост за своего любимого брата, который столько лет жертвовал, чтобы исполнить мечту Альбрехта. В конце своей речи он сказал: «Теперь, Альберт, мой благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты можешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, и я буду заботиться о тебе».

Все повернулись с ожиданием к Альберту, который сидел в другом конце стола. Слезы потекли по его бледному лицу, он покачал головой, всхлипывая и повторяя: «Нет…нет…нет…нет». Наконец он встал и вытер слезы. Он посмотрел на лица людей, которых он так любил, а потом, подняв руки к лицу, мягко сказал: «Нет, брат. Я не могу поехать в Нюрнберг. Уже слишком поздно для меня. Посмотри! Посмотри, что эти четыре года в шахтах сделали с моими руками! Кости на каждом пальце были переломаны как минимум один раз, и недавно у меня появился артрит в правой руке, что я даже не могу удержать бокал во время тоста, а уж тем более я не смогу провести красивые линии на пергаменте или холсте карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно». Более 450 лет прошло. Сейчас сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным карандашом, акварелью, рисунки угольным карандашом, ксилогравюры и гравюры на меди висят в каждом великом музее в мире. Скорее всего, вы знакомы хотя бы с одной работой Альбрехта Дюрера. Может быть, у вас дома или в офисе также висит репродукция одной из его работ.

Как-то, чтобы отдать дань уважения Альберту за всю его жертву, Альбрехт нарисовал загрубевшие руки своего брата, направленные в небо. Он назвал свою сильную картину очень просто: «Руки». Но весь мир почти сразу открыл свои сердца этому шедевру и назвал эту картину «Руки молящегося».

А теперь вместе с теми, кто смог это дочитать, мы проверим эту историю на прочность.

Автопортрет с этюдом руки и подушки (лицевая сторона листа).

Альбрехт Дюрер, 1493

Итак: «В 15 столетии» — это правда, но «…в маленькой деревушке недалеко от Нюрнберга» — враньё.

Семья Дюрера жила непосредственно в Нюрнберге. Об этом мы знаем от самого художника, любезно оставившего нам попытку автобиографии, из той её части, где он пишет о своём отце — тоже Альбрехте Дюрере: «Затем Альбрехт Дюрер, мой дорогой отец, приехал в Германию; он долго пробыл в Нидерландах у больших художников и наконец приехал сюда в Нюрнберг, когда считали 1455 год от рождества Христова в день св. Элигия [25 июня]».

Информация об огромной семье «в которой было восемнадцать детей. Восемнадцать!» — в такой формулировке тоже неверна.

В семье Дюреров и в самом деле родилось 18 детей, но в ней никогда не было 18 детей одновременно.

Потому что на свете они не заживались. Об этом мы тоже знаем и из автобиографии Альбрехта Дюрера — младшего и из записей Альбрехта Дюрера — старшего, подробно рассказывавшего в своём дневнике о появлении каждого младенца.

Плачущий ангелочек (эскиз). Альбрехт Дюрер, 1521

До изрядных лет дожили только три «мальчика Дюреров», из которых Альбрехт был старшим: «Все эти мои братья и сестры, дети моего дорогого отца, умерли, одни в детстве, другие, когда выросли. Только мы, три брата, еще живы, пока богу угодно, а именно, я, Альбрехт, и мой брат Эндрес, а также мой брат Ханс, третий носящий это имя из детей моего отца».

Родители художника

Теперь поговорим о бедности семейства Дюрер.

Поклонение волхвов. Альбрехт Дюрер, 1504

«Для того чтобы прокормить такую большую семью, отец, золотых дел мастер, работал по восемнадцать часов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также брался за любую оплачиваемую работу» — мы уже поняли, что семья была вовсе не так велика. Но работал Альбрехт Дюрер — старший действительно много — как любой прилежный ремесленник своего времени. Весь световой день — несомненно. Брался ли он «за любую оплачиваемую работу» кроме ювелирной? Вполне вероятно, что брался за граверную. За рисунки. Но точно не за (предположим) «огород вскопать». Потому что золотых дел мастер бережёт свои руки. И в Нюрнберге он для себя работу, конечно же, находил. А вот что золотых дел мастеру из цитируемой истории делать по 18 часов в день в «маленькой деревушке под Нюрнбергом» (дворов на тридцать, вероятно), пусть подумает её автор.

Следуем далее по тексту. «Несмотря на почти безнадежное положение, у двоих детей была мечта. Они хотели развивать свой талант в искусстве, но они знали, что их отец не сможет отправить ни одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг» — в этом фрагменте прекрасно приблизительно… всё. Про то, что положение отца Дюрера не было безнадёжным, мы уже догадываемся. Забегая вперёд сообщу, что тогда уж мечта была не у двоих, а у троих — все три выживших сына Альбрехта-старшего нашли себя в искусстве. Отправлять детей в Нюрнберг папе было не надо — они в нём и так жили.

А в Академию художеств он мог их отправить только на машине времени — в Нюрнберге 15 века ещё не было Академии художеств.

Хотя Нюрнбергская Академия и старейшая в Германии, основана она была только в 1662 году. Но, строго говоря, для начального обучения мальчикам никакая Академия не нужна — их отец, Альбрехт Дюрер — старший, великолепный рисовальщик (а иначе и быть не могло — золотых дел мастера сами разрабатывали эскизы) и всё, что касается графики, может преподать своим детям сам.

Вот, кстати, автопортрет Альбрехта Дюрера — старшего, созданный им в 1486 году.

Альбрехт Дюрер — старший. Автопортрет (1486 г)

Следующий тезис приближает нас к кульминации. «После долгих ночных обсуждений эти два мальчика заключили соглашение друг с другом. Они решили бросить монету. Проигравший пойдет работать в шахты, и на свои заработки будет оплачивать обучение брату» — вполне может быть, что Альбрехт с любым из выживших братьев о чём-нибудь спорил и даже кидал монетку. Но точно не ради обучения в несуществующей пока Академии. А если бы какой-то из выживших сыновей решил пойти портить руки в шахту, папа Альбрехт Дюрер — старший взял бы розги и долго объяснял бы ему, почему детям ювелира так делать не надо. И никакая ювенальная юстиция ему бы не помешала.

Собственно, именно ювелирами и должны были стать все мальчики.

Ведь профессии в это время обычно были делом наследственным — кузнец обучал сына работать с железом, ткач с детства сажал наследника за станок, а Дюрер-отец надеялся, что старший из выживших сыновей станет отличным ювелиром. Но тот хотел стать живописцем: «особенное утешение находил мой отец во мне, ибо он видел, что я был прилежен в ученье. Поэтому послал меня мой отец в школу, и когда я выучился читать и писать, он взял меня из школы и стал обучать меня ремеслу золотых дел мастера. И когда я уже научился чисто работать, у меня появилось больше охоты к живописи, нежели к золотых дел мастерству. Я сказал об этом моему отцу, но он был совсем не доволен, так как ему было жаль потерянного времени, которое я потратил на обучение золотых дел мастерству».

«Двойной кубок» (1526 г.) Эскиз ювелирного изделия, сделанный Дюрером — сыном уже в зрелом возрасте.

Как видите, история про жертву брата рассыпается, как карточный домик, но мы продолжим: «Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Альберт пошел работать в опасные шахты, и на протяжении четырех лет он оплачивал обучение брата, чьи работы в Академии сразу же стали сенсацией».

Однако Альбрехт и Альберт это как «Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка» в загадке Корнея Чуковского — варианты одного и того же имени.

Конечно папа и мама Дюреры давали своим детям одинаковые имена (Хансов у них было трое), но обычно ждали, когда предыдущий носитель имени умрёт. И, как вы помните, из сыновей там оставались «я, Альбрехт, и мой брат Эндрес, а также мой брат Ханс».

Автопортрет с повязкой. Альбрехт Дюрер, 1491

«…чьи работы в Академии сразу же стали сенсацией. Гравюры Альбрехта, его ксилогравюры и его картины превосходили даже работы многих его профессоров…» — пока Академия не открыта, нашему Альбрехту Дюреру приходится учиться просто в крупной мастерской.

Там нет никаких «многих профессоров», а есть Михаель Вольгемут, художник тогда довольно известный, хотя сейчас и подзабытый.

Портрет Михаэля Вольгемута. Альбрехт Дюрер, 1516

«…Договорился мой отец отдать меня в ученики к Михаелю Вольгемуту, с тем, чтобы я служил у него три года. В то время дал мне бог усердия, так что я хорошо учился. Но мне приходилось много терпеть от его подмастерьев». Увы, никаких особых сенсаций — исправно учится, совершенствует рисунок, осваивает живопись и терпит подначки хулиганов-подмастерьев, потому что он не один из восемнадцати детей родом из «маленькой шахтёрской деревушки», а нежный балованный мальчик, отцовский любимец. Что касается «гравюр и ксилографий», то «ксилографией» (гравюрой на дереве) Дюрер в ученичестве несомненно занимается, в тогдашней Германии это самый популярный вид гравюры, гравюрой же по металлу он начнёт заниматься позже.

«К моменту окончания учебы он уже стал зарабатывать неплохие суммы за свои работы» — что-то он к концу ученичества, конечно, зарабатывает, а в «странствии» (обязательный этап обучения для подмастерьев многих цехов), скорее всего, обеспечивает себя сам. Хотя Альбрехт — старший (бывший, вопреки цитируемому тексту, человеком вполне зажиточным) наверняка выдал ему какие-то деньги на начало пути.

«Когда юный художник вернулся в свою деревню, семья Дюрер устроила праздничный обед на лужайке, чтобы отпраздновать триумфальное возвращение Альбрехта» — когда не такой уж юный (странствия продолжались 4 года) Альбрехт Дюрер вернулся в Нюрнберг, возможно его семья и устроила праздничный обед на лужайке. А заодно и помолвку. Потому что Альбрехт — младший, уже вполне успешно работавший в типографии в Базеле, может бы и ещё пожил вне дома, но в 1493 году Альбрехт — старший решил, что пора мальчика женить и сговорил за него 14-летнюю дочь своего приятеля, медника Ханса Фрея — Агнес Фрей.

Портрет жены художника. Альбрехт Дюрер, 1494

К девушке, кстати, прилагалось симпатичное приданое в 200 гульденов. Подтверждая свою покорность отцовской воле, Альбрехт — младший послал домой «жениховский» автопортрет с подписью «идёт моё дело как небо велело» («поступаю согласно велению свыше»), и в 1494 году вернулся в Нюрнберг.

Автопортрет с остролистом (Автопортрет с чертополохом). Альбрехт Дюрер, 1493

«После долгого и незабываемого обеда, за которым звучало много музыки и смеха, Альбрехт встал со своего почетного места во главе стола, чтобы поднять тост за своего любимого брата, который столько лет жертвовал, чтобы исполнить мечту Альбрехта. В конце своей речи он сказал: «Теперь, Альберт, мой благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты можешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, и я буду заботиться о тебе» — мы уже смирились с тем, что брату Альберту Дюрер ничего подобного сказать не может, и мы не знаем, что он сказал после гипотетического обеда своим младшим братьям Эндерсу (родившемуся в 1484 году) и Хансу (который был ему практически незнаком, потому что родился в 1490 году).

Более того, из его переписки мы точно знаем, что Альбрехт своим братьям неоднократно помогал.

«Скажите моей матери, чтобы она поговорила с Вольгемутом о моем брате, не может ли он дать ему работу, пока я не вернусь, или устроить его к кому-нибудь другому, чтобы он мог себя содержать. Я охотно взял бы его с собой в Венецию, это было бы полезно и мне и ему также для изучения языка. Но она боится, что на него упадет небо. Я прошу Вас, присмотрите сами за ним, на женщин надежда плоха. Поговорите с мальчиком, как Вы это умеете, чтобы он учился и хорошо себя вел, пока я не вернусь, и не был бы в тягость матери. Один я бы не пропал, но содержать многих мне слишком трудно. Ибо никто не выбрасывает своих денег» (из письма Дюрера Вилибальду Пиркгеймеру).

Весь эпизод с ответной речью несуществующего брата мы не будем цитировать повторно, а просто сложим в папку с надписью «сентиментальное враньё».

«Более 450 лет прошло» — на данный момент с 1494 прошло более 500.

«Сейчас сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным карандашом, акварелью, рисунки угольным карандашом, ксилогравюры и гравюры на меди висят в каждом великом музее в мире. Скорее всего, вы знакомы хотя бы с одной работой Альбрехта Дюрера. Может быть, у вас дома или в офисе также висит репродукция одной из его работ» — ну наконец-то абсолютная правда. Однако царит она недолго.

Руки молящегося (Руки апостола). Альбрехт Дюрер, 1508

«Как-то, чтобы отдать дань уважения Альберту за всю его жертву, Альбрехт нарисовал загрубевшие руки своего брата, направленные в небо. Он назвал свою сильную картину очень просто: „Руки“. Но весь мир почти сразу открыл свои сердца этому шедевру и назвал эту картину „Руки молящегося“» — большинство искусствоведов считают, что в 1508 году, делая рисунки для «Алтаря Геллера», Дюрер сел и нарисовал на тонированной бумаге те руки, которые рисовал чаще всего — свои собственные.

Алтарь Геллера (Алтарь Вознесения Марии). Реконструкция. Альбрехт Дюрер, 1500-е

Имеется и предположение о том, что «Руки молящегося» — часть портфолио мастера, тщательный рисунок, выполненный им для демонстрации своего таланта заказчикам. Установлено, что правую руку он рисовал с левой, отражённой в зеркале. Как вы можете заметить, на руки шахтёра они ничуть не похожи. Это красивые, длиннопалые, холёные руки человека, никогда не занимавшегося грубой работой, искривление мизинца такое же, как на других автопортретах художника.

Кстати, несмотря на то, что «Руки молящегося» — один из самых тиражируемых рисунков Дюрера, набросков рук у него сохранилось великое множество. И не все они сложены в молитве. Минимум одна скручена в фигу.

Этюд. Левая рука Альбрехта Дюрера. Альбрехт Дюрер, 1494

А если кому-то интересно, как сложилась жизни остальных «мальчиков семьи Дюрер», то Ханс и Эндрес пережили старшего брата. Ханс стал живописцем, Эндрес — золотых дел мастером. Оба были умеренно успешны, но особого следа в искусстве не оставили. Ханс помогал Альбрехту в создании того самого алтаря Геллера, для которого, возможно, были нарисованы «Руки молящегося». Был вспыльчив, сохранились документы о его участии в драке, во время которой он был легко ранен. Умер в 48 лет, не оставив потомства (во всяком случае, законного). Эндрес дожил до семидесяти лет. Унаследовал часть имущества Альбрехта, а затем — в 1540 г. — большую часть имущества своей покойной невестки Агнес, после чего стал довольно богат. Был женат на вдове с двумя дочерьми, но своих детей не оставил, так что про его сыновей можно не сочинять красивых легенд.

Автор: Оксана Санжарова, artchive.ru

Источник