Переломы длинных трубчатых костей статистика

ТОМ 4, СТ. 54 (сc. 71-72) // Февраль, 2003 г.

АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

(по данным Алтайского краевого бюро СМЭ за 2000 год)

В.А. Клевно, А.С. Новоселов

Барнаул

/>

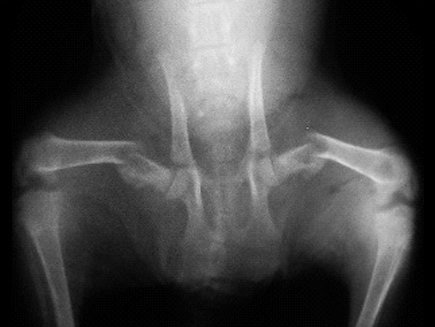

Переломы длинных трубчатых костей по частоте встречаемости занимают третье место после

переломов костей черепа и грудной клетки при механической травме со

смертельным исходом. Анализ морфологии переломов длинных трубчатых

костей в совокупности с другими повреждениями тела, позволяет

устанавливать механогенез травмы в целом, тем самым, способствуя

воссозданию обстоятельств происшествия.

Целью данного исследования явилось изучение структуры переломов длинных трубчатых

костей при различных видах тупой травмы.

Изучены 100 «Заключений эксперта» и «Актов судебно-медицинского

исследования трупов» лиц обоего пола в возрасте от 2 до 88 лет,

у которых при аутопсии были обнаружены переломы длинных трубчатых

костей. Учитывали все случаи изолированной и тупой сочетанной травмы:

автомобильная травма (54%), падения с высоты (30%), железнодорожная

травма (14%), травма

тупыми предметами (2%).

Среди погибших с переломами костей конечностей большую часть составили мужчины (67%).

Наибольшее число пострадавших приходится на трудоспособный возраст от

20 до 59 лет (56 пострадавших из 100), среди которых наибольшую долю

составили возрастные группы 20 — 29 лет и 40 — 49 лет (в

совокупности 39%).

Во время происшествия более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения

(55%), преимущественно сильной степени, из которых большую часть

составили лица мужского пола (32%), что наглядно представлено в

таблице 1.

Таблица 1

Число погибших лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения

Степень алкогольного опьянения / пол | Мужчины | Женщины | Всего | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |

Легкая | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 |

Наиболее часто травмы возникали в летние (июнь — август) и осенний месяцы (октябрь),

(в совокупности составило 59%).

По данным В.В. Гориневской (1952) и С.Я. Фрейдлина (1971), переломы длинных

трубчатых костей составляют от 48 до 70% среди всех повреждений

костей скелета; по нашим данным — 68%, причем переломы костей нижних

конечностей — в 1,8 раза встречались чаще, чем переломы верхних

конечностей; по данным

В.А. Корнилова и др.(1987) — в 2 раза.

По нашим наблюдениям переломы костей конечностей чаще наблюдались в сочетании

с повреждениями других анатомо-функциональных областей тела человека

(92% случаев). Такое сочетание повреждений характерно для различных

видов транспортной травмы (автомобильной и железнодорожной) и падений

с высоты. Изолированные переломы возникали, как правило, в случаях

падения человека на плоскости и (или) при ударах тупыми твердыми

предметами (в совокупности составили всего 8%).

Диафизарные переломы были в 73% случаев, переломы в области крупных суставов, как

правило, носили характер конструкционных.

Травмировались чаще кости голени (35%). В основном, переломы костей голени возникали

при автомобильной травме и падениях с большой высоты (в совокупности

60%). Переломы костей голени при автомобильной травме чаще возникали

в верхней трети (51%) и каждый третий перелом был

оскольчато-фрагментарным. А при падении с высоты — 40%

переломов локализовались в нижней трети и достаточно часто

сопровождались переломами лодыжек. При столкновении движущегося

автомобиля с человеком нередко возникали бампер-переломы (25% случаев

всей автомобильной травмы). Двусторонние переломы костей голени были

в 38% случаев.

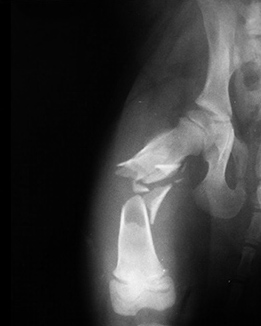

Переломы бедренной кости возникали в два раза реже, чем переломы костей голени

(29% против 60%) при тех же обстоятельствах травмы. Почти половина

переломов бедренной кости локализовались в верхней трети диафиза (44%

от их общего числа) и в 15% были оскольчато-фрагментарными. Меньшая

частота оскольчато-фрагментарных переломов бедра, в сравнении с

голенью, объясняется тем, что бедро имеет сильно выраженный мышечный

слой. Там, где кость имеет менее широкий диаметр осколок в зоне

долома не возникает; а на уровне большего диаметра — образуется

(В.И. Бахметьев, В.Н.

Крюков, В.П. Новоселов и др., 1996).

В пяти случаях столкновения движущегося автомобиля вагонной компановки с человеком,

возникали переломы вертлужной впадины (так называемый «центральный

вывих бедра»). При тангенциальном ударе выступающими частями

транспорта у двух пострадавших образовались винтообразные

безоскольчатые переломы. На долю косорасположенной траектории

магистральной трещины пришлось 2/3 переломов бедренной кости, на долю

поперечной траектории — 1/3. Для пожилых людей характерными

были переломы шейки бедра; в наших наблюдениях подобные переломы

встретились в пяти случаях у лиц пожилого возраста и только один раз

— у пострадавшего молодого возраста.

При столкновении движущегося автомобиля с человеком или при травме внутри салона

автомобиля и ударе коленными суставами о переднюю панель возникали

повреждения коленного сустава в виде переломов надколенника, разрыва

капсулы сустава и связок с образованием гемартроза в 30% случаев.

Среди переломов костей верхних конечностей преобладали повреждения костей предплечья,

количество которых в 1,5 раза больше переломов плечевой кости.

Переломы плеча и предплечья встречались при всех видах тупой травмы.

Переломы плеча одинаково часто локализовались как в верхней, так и в

средней трети (по 35% от их общего числа) и почти всегда были

безоскольчатыми. Большинство переломов были косопоперечными (80%).

Переломы в области плечевого сустава, как правило, были конструкционными. В

некоторых случаях падения человека на вытянутую руку и при нахождении

в салоне автомобиля во время столкновения, возникали вколоченные

переломы, которые составили 9% наших наблюдений.

Переломы в области локтевого сустава часто были представлены повреждениями

надмыщелков, что совпадает с данными Н.Ф. Савенко (1962). У одного

пострадавшего был косой перелом локтевого отростка при падении на

локоть.

Переломы в области лучезапястного сустава также часто носили конструкционный

характер и локализовались в дистальном метаэпифизе, известные как

перелом «луча в типичном месте». Таких переломов

встретилось 13.

Переломы костей конечностей в ряде случаев имели признаки повторной травматизации при

переезде тела колесами транспорта и волочении его поездом по

железнодорожному полотну.

Переломы длинных трубчатых костей не являлись непосредственной причиной смерти

пострадавших. В 52% случаев непосредственной причиной смерти были

травматический шок и обильная кровопотеря, в 38% — сочетанная

черепно-мозговая травма и ее осложнения, реже причиной смерти были

отдаленные осложнения в виде пневмонии, сепсиса и тромбоэмболии

легочной артерии (в 10%).

Если переломы костей конечностей сочетались с массивными повреждениями головы,

груди и живота, то смерть наступала в 60% случаев на месте

происшествия от травм, несовместимых с жизнью; остальные умерли в

стационаре (40%): 22% — в первые сутки, 10% — в течение недели, 5% —

в течение месяца и 3% — свыше месяца от момента травмы.

Таким образом, переломы длинных трубчатых костей, несмотря на то, что сами по себе не

являются непосредственной причиной смерти, в сочетании с другими

повреждениями анатомо-функциональных областей тела человека утяжеляют

саму травму и способствуют смертельному исходу. Абсолютное

большинство погибших от этой травмы составляют лица мужского пола,

трудоспособного возраста, находившиеся в состоянии алкогольного

опьянения, преимущественно в летне-осенний период года. Наиболее

частыми обстоятельствами возникновения такой травмы являлись

дорожно-транспортные происшествия, затем падения с высоты. Среди

повреждений длинных трубчатых костей нижних конечностей превалировали

переломы костей голени, среди повреждений верхних конечностей —

переломы костей предплечья.

Альманах судебной медицины N 2 (2001), стр.

Источник

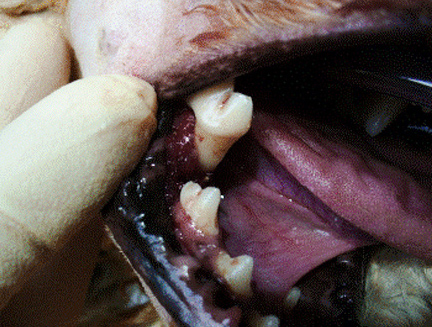

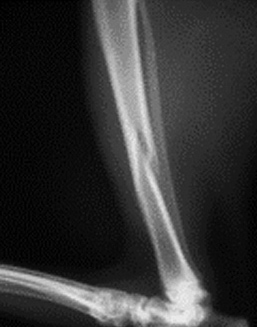

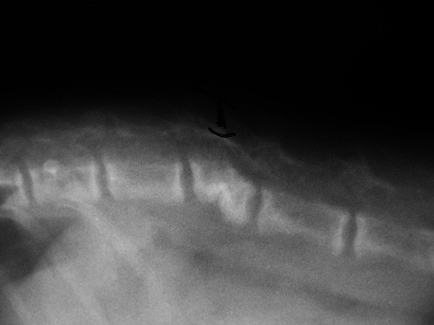

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

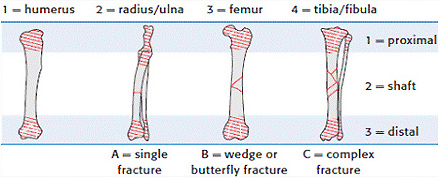

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

áîáìéú é óôòõëôõòá ðåòåìïíï÷ äìéîîùè ôòõâþáôùè ëïóôåê

(ÐÏ ÄÁÎÎÙÍ áÌÔÁÊÓËÏÇÏ ËÒÁÅ×ÏÇÏ ÂÀÒÏ óíü ÚÁ 2000 ÇÏÄ)/>

÷.á. ëÌÅ×ÎÏ, á.ó. îÏ×ÏÓÅÌÏ×

âÁÒÎÁÕÌ

/>

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ ËÏÓÔÅÊ ÐÏ ÞÁÓÔÏÔÅ ×ÓÔÒÅÞÁÅÍÏÓÔÉ ÚÁÎÉÍÁÀÔ ÔÒÅÔØÅ ÍÅÓÔÏ ÐÏÓÌÅ

ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ËÏÓÔÅÊ ÞÅÒÅÐÁ É ÇÒÕÄÎÏÊ ËÌÅÔËÉ ÐÒÉ ÍÅÈÁÎÉÞÅÓËÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ ÓÏ

ÓÍÅÒÔÅÌØÎÙÍ ÉÓÈÏÄÏÍ. áÎÁÌÉÚ ÍÏÒÆÏÌÏÇÉÉ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ

ËÏÓÔÅÊ × ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ Ó ÄÒÕÇÉÍÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ ÔÅÌÁ, ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ

ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÔØ ÍÅÈÁÎÏÇÅÎÅÚ ÔÒÁ×ÍÙ × ÃÅÌÏÍ, ÔÅÍ ÓÁÍÙÍ, ÓÐÏÓÏÂÓÔ×ÕÑ

×ÏÓÓÏÚÄÁÎÉÀ ÏÂÓÔÏÑÔÅÌØÓÔ× ÐÒÏÉÓÛÅÓÔ×ÉÑ.

ãÅÌØÀ ÄÁÎÎÏÇÏ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ Ñ×ÉÌÏÓØ ÉÚÕÞÅÎÉÅ ÓÔÒÕËÔÕÒÙ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ

ËÏÓÔÅÊ ÐÒÉ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ×ÉÄÁÈ ÔÕÐÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ.

éÚÕÞÅÎÙ 100 «úÁËÌÀÞÅÎÉÊ ÜËÓÐÅÒÔÁ» É «áËÔÏ× ÓÕÄÅÂÎÏ-ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÇÏ

ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ ÔÒÕÐÏ×» ÌÉà ÏÂÏÅÇÏ ÐÏÌÁ × ×ÏÚÒÁÓÔÅ ÏÔ 2 ÄÏ 88 ÌÅÔ,

Õ ËÏÔÏÒÙÈ ÐÒÉ ÁÕÔÏÐÓÉÉ ÂÙÌÉ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÙ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ

ËÏÓÔÅÊ. õÞÉÔÙ×ÁÌÉ ×ÓÅ ÓÌÕÞÁÉ ÉÚÏÌÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ É ÔÕÐÏÊ ÓÏÞÅÔÁÎÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ:

Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÁÑ ÔÒÁ×ÍÁ (54%), ÐÁÄÅÎÉÑ Ó ×ÙÓÏÔÙ (30%), ÖÅÌÅÚÎÏÄÏÒÏÖÎÁÑ

ÔÒÁ×ÍÁ (14%), ÔÒÁ×ÍÁ

ÔÕÐÙÍÉ ÐÒÅÄÍÅÔÁÍÉ (2%).

óÒÅÄÉ ÐÏÇÉÂÛÉÈ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ËÏÓÔÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ ÂÏÌØÛÕÀ ÞÁÓÔØ ÓÏÓÔÁ×ÉÌÉ ÍÕÖÞÉÎÙ (67%).

îÁÉÂÏÌØÛÅÅ ÞÉÓÌÏ ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÉÈ ÐÒÉÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ÔÒÕÄÏÓÐÏÓÏÂÎÙÊ ×ÏÚÒÁÓÔ ÏÔ

20 ÄÏ 59 ÌÅÔ (56 ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÉÈ ÉÚ 100), ÓÒÅÄÉ ËÏÔÏÒÙÈ ÎÁÉÂÏÌØÛÕÀ ÄÏÌÀ

ÓÏÓÔÁ×ÉÌÉ ×ÏÚÒÁÓÔÎÙÅ ÇÒÕÐÐÙ 20 — 29 ÌÅÔ É 40 — 49 ÌÅÔ (×

ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ 39%).

÷Ï ×ÒÅÍÑ ÐÒÏÉÓÛÅÓÔ×ÉÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÌÏ×ÉÎÙ ÐÏÇÉÂÛÉÈ ÎÁÈÏÄÉÌÉÓØ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÁÌËÏÇÏÌØÎÏÇÏ ÏÐØÑÎÅÎÉÑ

(55%), ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÓÉÌØÎÏÊ ÓÔÅÐÅÎÉ, ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ ÂÏÌØÛÕÀ ÞÁÓÔØ

ÓÏÓÔÁ×ÉÌÉ ÌÉÃÁ ÍÕÖÓËÏÇÏ ÐÏÌÁ (32%), ÞÔÏ ÎÁÇÌÑÄÎÏ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÏ ×

ÔÁÂÌÉÃÅ 1.

ôÁÂÌÉÃÁ 1

þÉÓÌÏ ÐÏÇÉÂÛÉÈ ÌÉÃ, ÎÁÈÏÄÉ×ÛÉÈÓÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÁÌËÏÇÏÌØÎÏÇÏ ÏÐØÑÎÅÎÉÑ

óÔÅÐÅÎØ ÁÌËÏÇÏÌØÎÏÇÏ ÏÐØÑÎÅÎÉÑ / ÐÏÌ | íÕÖÞÉÎÙ | öÅÎÝÉÎÙ | ÷ÓÅÇÏ | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

ËÏÌ-×Ï | % | ËÏÌ-×Ï | % | ËÏÌ-×Ï | % | |

ìÅÇËÁÑ | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 |

îÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÏ ÔÒÁ×ÍÙ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ × ÌÅÔÎÉÅ (ÉÀÎØ — Á×ÇÕÓÔ) É ÏÓÅÎÎÉÊ ÍÅÓÑÃÙ (ÏËÔÑÂÒØ),

(× ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ ÓÏÓÔÁ×ÉÌÏ 59%).

ðÏ ÄÁÎÎÙÍ ÷.÷. çÏÒÉÎÅ×ÓËÏÊ (1952) É ó.ñ. æÒÅÊÄÌÉÎÁ (1971), ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÄÌÉÎÎÙÈ

ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ ËÏÓÔÅÊ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÏÔ 48 ÄÏ 70% ÓÒÅÄÉ ×ÓÅÈ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ

ËÏÓÔÅÊ ÓËÅÌÅÔÁ; ÐÏ ÎÁÛÉÍ ÄÁÎÎÙÍ — 68%, ÐÒÉÞÅÍ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÎÉÖÎÉÈ

ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ — × 1,8 ÒÁÚÁ ×ÓÔÒÅÞÁÌÉÓØ ÞÁÝÅ, ÞÅÍ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ×ÅÒÈÎÉÈ

ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ; ÐÏ ÄÁÎÎÙÍ

÷.á. ëÏÒÎÉÌÏ×Á É ÄÒ.(1987) — × 2 ÒÁÚÁ.

ðÏ ÎÁÛÉÍ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑÍ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ ÞÁÝÅ ÎÁÂÌÀÄÁÌÉÓØ × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ

Ó ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ ÄÒÕÇÉÈ ÁÎÁÔÏÍÏ-ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÙÈ ÏÂÌÁÓÔÅÊ ÔÅÌÁ ÞÅÌÏ×ÅËÁ

(92% ÓÌÕÞÁÅ×). ôÁËÏÅ ÓÏÞÅÔÁÎÉÅ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÏ ÄÌÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ

×ÉÄÏ× ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ (Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÏÊ É ÖÅÌÅÚÎÏÄÏÒÏÖÎÏÊ) É ÐÁÄÅÎÉÊ

Ó ×ÙÓÏÔÙ. éÚÏÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, × ÓÌÕÞÁÑÈ

ÐÁÄÅÎÉÑ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÎÁ ÐÌÏÓËÏÓÔÉ É (ÉÌÉ) ÐÒÉ ÕÄÁÒÁÈ ÔÕÐÙÍÉ Ô×ÅÒÄÙÍÉ

ÐÒÅÄÍÅÔÁÍÉ (× ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ ÓÏÓÔÁ×ÉÌÉ ×ÓÅÇÏ 8%).

äÉÁÆÉÚÁÒÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÂÙÌÉ × 73% ÓÌÕÞÁÅ×, ÐÅÒÅÌÏÍÙ × ÏÂÌÁÓÔÉ ËÒÕÐÎÙÈ ÓÕÓÔÁ×Ï×, ËÁË

ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÎÏÓÉÌÉ ÈÁÒÁËÔÅÒ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÏÎÎÙÈ.

ôÒÁ×ÍÉÒÏ×ÁÌÉÓØ ÞÁÝÅ ËÏÓÔÉ ÇÏÌÅÎÉ (35%). ÷ ÏÓÎÏ×ÎÏÍ, ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ

ÐÒÉ Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ É ÐÁÄÅÎÉÑÈ Ó ÂÏÌØÛÏÊ ×ÙÓÏÔÙ (× ÓÏ×ÏËÕÐÎÏÓÔÉ

60%). ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÐÒÉ Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÅ ÞÁÝÅ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ

× ×ÅÒÈÎÅÊ ÔÒÅÔÉ (51%) É ËÁÖÄÙÊ ÔÒÅÔÉÊ ÐÅÒÅÌÏÍ ÂÙÌ

ÏÓËÏÌØÞÁÔÏ-ÆÒÁÇÍÅÎÔÁÒÎÙÍ. á ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ Ó ×ÙÓÏÔÙ — 40%

ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÌÏËÁÌÉÚÏ×ÁÌÉÓØ × ÎÉÖÎÅÊ ÔÒÅÔÉ É ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÞÁÓÔÏ

ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÌÉÓØ ÐÅÒÅÌÏÍÁÍÉ ÌÏÄÙÖÅË. ðÒÉ ÓÔÏÌËÎÏ×ÅÎÉÉ Ä×ÉÖÕÝÅÇÏÓÑ

Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ Ó ÞÅÌÏ×ÅËÏÍ ÎÅÒÅÄËÏ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ ÂÁÍÐÅÒ-ÐÅÒÅÌÏÍÙ (25% ÓÌÕÞÁÅ×

×ÓÅÊ Á×ÔÏÍÏÂÉÌØÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ). ä×ÕÓÔÏÒÏÎÎÉÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ ÂÙÌÉ

× 38% ÓÌÕÞÁÅ×.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ × Ä×Á ÒÁÚÁ ÒÅÖÅ, ÞÅÍ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ

(29% ÐÒÏÔÉ× 60%) ÐÒÉ ÔÅÈ ÖÅ ÏÂÓÔÏÑÔÅÌØÓÔ×ÁÈ ÔÒÁ×ÍÙ. ðÏÞÔÉ ÐÏÌÏ×ÉÎÁ

ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ ÌÏËÁÌÉÚÏ×ÁÌÉÓØ × ×ÅÒÈÎÅÊ ÔÒÅÔÉ ÄÉÁÆÉÚÁ (44%

ÏÔ ÉÈ ÏÂÝÅÇÏ ÞÉÓÌÁ) É × 15% ÂÙÌÉ ÏÓËÏÌØÞÁÔÏ-ÆÒÁÇÍÅÎÔÁÒÎÙÍÉ. íÅÎØÛÁÑ

ÞÁÓÔÏÔÁ ÏÓËÏÌØÞÁÔÏ-ÆÒÁÇÍÅÎÔÁÒÎÙÈ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÁ, × ÓÒÁ×ÎÅÎÉÉ Ó

ÇÏÌÅÎØÀ, ÏÂßÑÓÎÑÅÔÓÑ ÔÅÍ, ÞÔÏ ÂÅÄÒÏ ÉÍÅÅÔ ÓÉÌØÎÏ ×ÙÒÁÖÅÎÎÙÊ ÍÙÛÅÞÎÙÊ

ÓÌÏÊ. ôÁÍ, ÇÄÅ ËÏÓÔØ ÉÍÅÅÔ ÍÅÎÅÅ ÛÉÒÏËÉÊ ÄÉÁÍÅÔÒ ÏÓËÏÌÏË × ÚÏÎÅ

ÄÏÌÏÍÁ ÎÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ; Á ÎÁ ÕÒÏ×ÎÅ ÂÏÌØÛÅÇÏ ÄÉÁÍÅÔÒÁ — ÏÂÒÁÚÕÅÔÓÑ

(÷.é. âÁÈÍÅÔØÅ×, ÷.î.

ëÒÀËÏ×, ÷.ð. îÏ×ÏÓÅÌÏ× É ÄÒ., 1996).

÷ ÐÑÔÉ ÓÌÕÞÁÑÈ ÓÔÏÌËÎÏ×ÅÎÉÑ Ä×ÉÖÕÝÅÇÏÓÑ Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ ×ÁÇÏÎÎÏÊ ËÏÍÐÁÎÏ×ËÉ Ó ÞÅÌÏ×ÅËÏÍ,

×ÏÚÎÉËÁÌÉ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ×ÅÒÔÌÕÖÎÏÊ ×ÐÁÄÉÎÙ (ÔÁË ÎÁÚÙ×ÁÅÍÙÊ «ÃÅÎÔÒÁÌØÎÙÊ

×Ù×ÉÈ ÂÅÄÒÁ»). ðÒÉ ÔÁÎÇÅÎÃÉÁÌØÎÏÍ ÕÄÁÒÅ ×ÙÓÔÕÐÁÀÝÉÍÉ ÞÁÓÔÑÍÉ

ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁ Õ Ä×ÕÈ ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÉÈ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÌÉÓØ ×ÉÎÔÏÏÂÒÁÚÎÙÅ

ÂÅÚÏÓËÏÌØÞÁÔÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ. îÁ ÄÏÌÀ ËÏÓÏÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÏÊ ÔÒÁÅËÔÏÒÉÉ

ÍÁÇÉÓÔÒÁÌØÎÏÊ ÔÒÅÝÉÎÙ ÐÒÉÛÌÏÓØ 2/3 ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÅÄÒÅÎÎÏÊ ËÏÓÔÉ, ÎÁ ÄÏÌÀ

ÐÏÐÅÒÅÞÎÏÊ ÔÒÁÅËÔÏÒÉÉ — 1/3. äÌÑ ÐÏÖÉÌÙÈ ÌÀÄÅÊ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙÍÉ

ÂÙÌÉ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÛÅÊËÉ ÂÅÄÒÁ; × ÎÁÛÉÈ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÑÈ ÐÏÄÏÂÎÙÅ ÐÅÒÅÌÏÍÙ

×ÓÔÒÅÔÉÌÉÓØ × ÐÑÔÉ ÓÌÕÞÁÑÈ Õ ÌÉà ÐÏÖÉÌÏÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ É ÔÏÌØËÏ ÏÄÉÎ ÒÁÚ

— Õ ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÅÇÏ ÍÏÌÏÄÏÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ.

ðÒÉ ÓÔÏÌËÎÏ×ÅÎÉÉ Ä×ÉÖÕÝÅÇÏÓÑ Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ Ó ÞÅÌÏ×ÅËÏÍ ÉÌÉ ÐÒÉ ÔÒÁ×ÍÅ ×ÎÕÔÒÉ ÓÁÌÏÎÁ

Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ É ÕÄÁÒÅ ËÏÌÅÎÎÙÍÉ ÓÕÓÔÁ×ÁÍÉ Ï ÐÅÒÅÄÎÀÀ ÐÁÎÅÌØ ×ÏÚÎÉËÁÌÉ

ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ËÏÌÅÎÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á × ×ÉÄÅ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÎÁÄËÏÌÅÎÎÉËÁ, ÒÁÚÒÙ×Á

ËÁÐÓÕÌÙ ÓÕÓÔÁ×Á É Ó×ÑÚÏË Ó ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅÍ ÇÅÍÁÒÔÒÏÚÁ × 30% ÓÌÕÞÁÅ×.

óÒÅÄÉ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ËÏÓÔÅÊ ×ÅÒÈÎÉÈ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ ÐÒÅÏÂÌÁÄÁÌÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑ ËÏÓÔÅÊ ÐÒÅÄÐÌÅÞØÑ,

ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ËÏÔÏÒÙÈ × 1,5 ÒÁÚÁ ÂÏÌØÛÅ ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÐÌÅÞÅ×ÏÊ ËÏÓÔÉ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÌÅÞÁ É ÐÒÅÄÐÌÅÞØÑ ×ÓÔÒÅÞÁÌÉÓØ ÐÒÉ ×ÓÅÈ ×ÉÄÁÈ ÔÕÐÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÐÌÅÞÁ ÏÄÉÎÁËÏ×Ï ÞÁÓÔÏ ÌÏËÁÌÉÚÏ×ÁÌÉÓØ ËÁË × ×ÅÒÈÎÅÊ, ÔÁË É ×

ÓÒÅÄÎÅÊ ÔÒÅÔÉ (ÐÏ 35% ÏÔ ÉÈ ÏÂÝÅÇÏ ÞÉÓÌÁ) É ÐÏÞÔÉ ×ÓÅÇÄÁ ÂÙÌÉ

ÂÅÚÏÓËÏÌØÞÁÔÙÍÉ. âÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÐÅÒÅÌÏÍÏ× ÂÙÌÉ ËÏÓÏÐÏÐÅÒÅÞÎÙÍÉ (80%).

ðÅÒÅÌÏÍÙ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÌÅÞÅ×ÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ÂÙÌÉ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÏÎÎÙÍÉ. ÷

ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ÐÁÄÅÎÉÑ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÎÁ ×ÙÔÑÎÕÔÕÀ ÒÕËÕ É ÐÒÉ ÎÁÈÏÖÄÅÎÉÉ

× ÓÁÌÏÎÅ Á×ÔÏÍÏÂÉÌÑ ×Ï ×ÒÅÍÑ ÓÔÏÌËÎÏ×ÅÎÉÑ, ×ÏÚÎÉËÁÌÉ ×ËÏÌÏÞÅÎÎÙÅ

ÐÅÒÅÌÏÍÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÏÓÔÁ×ÉÌÉ 9% ÎÁÛÉÈ ÎÁÂÌÀÄÅÎÉÊ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÌÏËÔÅ×ÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á ÞÁÓÔÏ ÂÙÌÉ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÙ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ

ÎÁÄÍÙÝÅÌËÏ×, ÞÔÏ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÄÁÎÎÙÍÉ î.æ. óÁ×ÅÎËÏ (1962). õ ÏÄÎÏÇÏ

ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÅÇÏ ÂÙÌ ËÏÓÏÊ ÐÅÒÅÌÏÍ ÌÏËÔÅ×ÏÇÏ ÏÔÒÏÓÔËÁ ÐÒÉ ÐÁÄÅÎÉÉ ÎÁ

ÌÏËÏÔØ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ × ÏÂÌÁÓÔÉ ÌÕÞÅÚÁÐÑÓÔÎÏÇÏ ÓÕÓÔÁ×Á ÔÁËÖÅ ÞÁÓÔÏ ÎÏÓÉÌÉ ËÏÎÓÔÒÕËÃÉÏÎÎÙÊ

ÈÁÒÁËÔÅÒ É ÌÏËÁÌÉÚÏ×ÁÌÉÓØ × ÄÉÓÔÁÌØÎÏÍ ÍÅÔÁÜÐÉÆÉÚÅ, ÉÚ×ÅÓÔÎÙÅ ËÁË

ÐÅÒÅÌÏÍ «ÌÕÞÁ × ÔÉÐÉÞÎÏÍ ÍÅÓÔÅ». ôÁËÉÈ ÐÅÒÅÌÏÍÏ×

×ÓÔÒÅÔÉÌÏÓØ 13.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ × ÒÑÄÅ ÓÌÕÞÁÅ× ÉÍÅÌÉ ÐÒÉÚÎÁËÉ ÐÏ×ÔÏÒÎÏÊ ÔÒÁ×ÍÁÔÉÚÁÃÉÉ ÐÒÉ

ÐÅÒÅÅÚÄÅ ÔÅÌÁ ËÏÌÅÓÁÍÉ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁ É ×ÏÌÏÞÅÎÉÉ ÅÇÏ ÐÏÅÚÄÏÍ ÐÏ

ÖÅÌÅÚÎÏÄÏÒÏÖÎÏÍÕ ÐÏÌÏÔÎÕ.

ðÅÒÅÌÏÍÙ ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ ËÏÓÔÅÊ ÎÅ Ñ×ÌÑÌÉÓØ ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÓÍÅÒÔÉ

ÐÏÓÔÒÁÄÁ×ÛÉÈ. ÷ 52% ÓÌÕÞÁÅ× ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÓÍÅÒÔÉ ÂÙÌÉ

ÔÒÁ×ÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ÛÏË É ÏÂÉÌØÎÁÑ ËÒÏ×ÏÐÏÔÅÒÑ, × 38% — ÓÏÞÅÔÁÎÎÁÑ

ÞÅÒÅÐÎÏ-ÍÏÚÇÏ×ÁÑ ÔÒÁ×ÍÁ É ÅÅ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÑ, ÒÅÖÅ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÓÍÅÒÔÉ ÂÙÌÉ

ÏÔÄÁÌÅÎÎÙÅ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÑ × ×ÉÄÅ ÐÎÅ×ÍÏÎÉÉ, ÓÅÐÓÉÓÁ É ÔÒÏÍÂÏÜÍÂÏÌÉÉ

ÌÅÇÏÞÎÏÊ ÁÒÔÅÒÉÉ (× 10%).

åÓÌÉ ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ ÓÏÞÅÔÁÌÉÓØ Ó ÍÁÓÓÉ×ÎÙÍÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ ÇÏÌÏ×Ù,

ÇÒÕÄÉ É ÖÉ×ÏÔÁ, ÔÏ ÓÍÅÒÔØ ÎÁÓÔÕÐÁÌÁ × 60% ÓÌÕÞÁÅ× ÎÁ ÍÅÓÔÅ

ÐÒÏÉÓÛÅÓÔ×ÉÑ ÏÔ ÔÒÁ×Í, ÎÅÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÙÈ Ó ÖÉÚÎØÀ; ÏÓÔÁÌØÎÙÅ ÕÍÅÒÌÉ ×

ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÅ (40%): 22% — × ÐÅÒ×ÙÅ ÓÕÔËÉ, 10% — × ÔÅÞÅÎÉÅ ÎÅÄÅÌÉ, 5% —

× ÔÅÞÅÎÉÅ ÍÅÓÑÃÁ É 3% — Ó×ÙÛÅ ÍÅÓÑÃÁ ÏÔ ÍÏÍÅÎÔÁ ÔÒÁ×ÍÙ.

ôÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÐÅÒÅÌÏÍÙ ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ ËÏÓÔÅÊ, ÎÅÓÍÏÔÒÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ÓÁÍÉ ÐÏ ÓÅÂÅ ÎÅ

Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÎÅÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÓÍÅÒÔÉ, × ÓÏÞÅÔÁÎÉÉ Ó ÄÒÕÇÉÍÉ

ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÑÍÉ ÁÎÁÔÏÍÏ-ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÙÈ ÏÂÌÁÓÔÅÊ ÔÅÌÁ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÕÔÑÖÅÌÑÀÔ

ÓÁÍÕ ÔÒÁ×ÍÕ É ÓÐÏÓÏÂÓÔ×ÕÀÔ ÓÍÅÒÔÅÌØÎÏÍÕ ÉÓÈÏÄÕ. áÂÓÏÌÀÔÎÏÅ

ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ÐÏÇÉÂÛÉÈ ÏÔ ÜÔÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÌÉÃÁ ÍÕÖÓËÏÇÏ ÐÏÌÁ,

ÔÒÕÄÏÓÐÏÓÏÂÎÏÇÏ ×ÏÚÒÁÓÔÁ, ÎÁÈÏÄÉ×ÛÉÅÓÑ × ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ ÁÌËÏÇÏÌØÎÏÇÏ

ÏÐØÑÎÅÎÉÑ, ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ × ÌÅÔÎÅ-ÏÓÅÎÎÉÊ ÐÅÒÉÏÄ ÇÏÄÁ. îÁÉÂÏÌÅÅ

ÞÁÓÔÙÍÉ ÏÂÓÔÏÑÔÅÌØÓÔ×ÁÍÉ ×ÏÚÎÉËÎÏ×ÅÎÉÑ ÔÁËÏÊ ÔÒÁ×ÍÙ Ñ×ÌÑÌÉÓØ

ÄÏÒÏÖÎÏ-ÔÒÁÎÓÐÏÒÔÎÙÅ ÐÒÏÉÓÛÅÓÔ×ÉÑ, ÚÁÔÅÍ ÐÁÄÅÎÉÑ Ó ×ÙÓÏÔÙ. óÒÅÄÉ

ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ÄÌÉÎÎÙÈ ÔÒÕÂÞÁÔÙÈ ËÏÓÔÅÊ ÎÉÖÎÉÈ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ ÐÒÅ×ÁÌÉÒÏ×ÁÌÉ

ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÇÏÌÅÎÉ, ÓÒÅÄÉ ÐÏ×ÒÅÖÄÅÎÉÊ ×ÅÒÈÎÉÈ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ —

ÐÅÒÅÌÏÍÙ ËÏÓÔÅÊ ÐÒÅÄÐÌÅÞØÑ.

áÌØÍÁÎÁÈ ÓÕÄÅÂÎÏÊ ÍÅÄÉÃÉÎÙ N 2 (2001), ÓÔÒ.

Источник