Первая помощь при огнестрельном переломе костей голени

Голень состоит из двух костей – большеберцовой и малоберцовой. На их сочетанное или одиночное повреждение приходится 20% всех переломов. Чтобы избежать осложнений и необратимых изменений при переломе костей голени, нужно уметь быстро и грамотно оказать первую помощь.

Причины возникновения

Травма обычно развивается в связи с:

- Прямым ударом по ноге;

- Падением или прыжком с высоты;

- Дорожно-транспортным происшествием;

- Подворачиванием ступни при ходьбе;

- Ранением из огнестрельного оружия;

- Сдавливанием нижней конечности;

- Длительными чрезмерными нагрузками на берцовые кости;

- Заболеваниями, снижающими плотность костной ткани, например, остеопорозом, опухолевым процессом, остеомиелитом.

К перелому приводит как малоподвижный образ жизни, вызывающий остеопороз, так и повышенные нагрузки на костную ткань, которые провоцируют микротравмы. Нередко голень травмируется у спортсменов, если они нарушают технику движений или неправильно используют спортивные снаряды.

Особенности!

Маршевый перелом – повреждение костей голени и ступни на фоне длительной ходьбы или бега. Чаще встречается у физически неподготовленных людей.

Виды переломов костей голени

Особенности оказания первой доврачебной помощи при переломе костей голени будут зависеть от типа повреждения. Он также влияет на скорость восстановления и длительность реабилитационного периода.

По степени тяжести

По тяжести нарушений переломы бывают:

- Легкие – неосложненные линейные травмы без смещения костных отломков.

- Средней степени – переломы со смещением, открытые повреждения, сопровождающиеся умеренным кровотечением.

- Тяжелые – множественные повреждения, вызывающие обильное кровотечение, травматизацию нервных стволов, выраженные нарушения функции ноги.

По месту повреждения

В костях нижних конечностей выделяют 3 основные части – проксимальную (ближайшую к туловищу), дистальную (наиболее удаленную от туловища) и среднюю – диафиз. Соответствующим образом классифицируются и переломы (фрактуры) голени:

- Повреждение проксимальных отделов – внутреннего или наружного мыщелка, бугристости большеберцовой кости, головки малоберцовой кости;

- Травма диафиза – нарушение целостности средней трубчатой части костей;

- Дистальные переломы, связанные с поражением лодыжек.

Другие виды переломов

Перелом голени подразумевает травму большеберцовой, малоберцовой кости или их сочетанное повреждение. Более тяжелыми считаются фрактуры большеберцовой кости, и именно они встречаются чаще всего. Малоберцовая кость расположена глубоко в тканях, поэтому ломается реже.

Переломы бывают осложненные и неосложненные. При осложненных повреждениях имеется разрыв сосуда с обильным кровотечением или травма нервного волокна с парализацией конечности.

Единичные и множественные

Если имеется один перелом берцовой кости, то его называют единичным. При множественных травмах наблюдается повреждение нескольких костей или одной кости на нескольких участках. Чем больше переломов получил человек, тем тяжелее травма и продолжительнее период восстановления.

Прямые, косые и спиралевидные

В зависимости от того, в какой плоскости проходит линия разлома, фрактуры голени делят на:

- Прямые – линия проходит в поперечном сечении кости;

- Косые – плоскость повреждения идет под углом;

- Спиралевидные – травмы, возникшие в результате скручивания, когда разлом происходит по спирали.

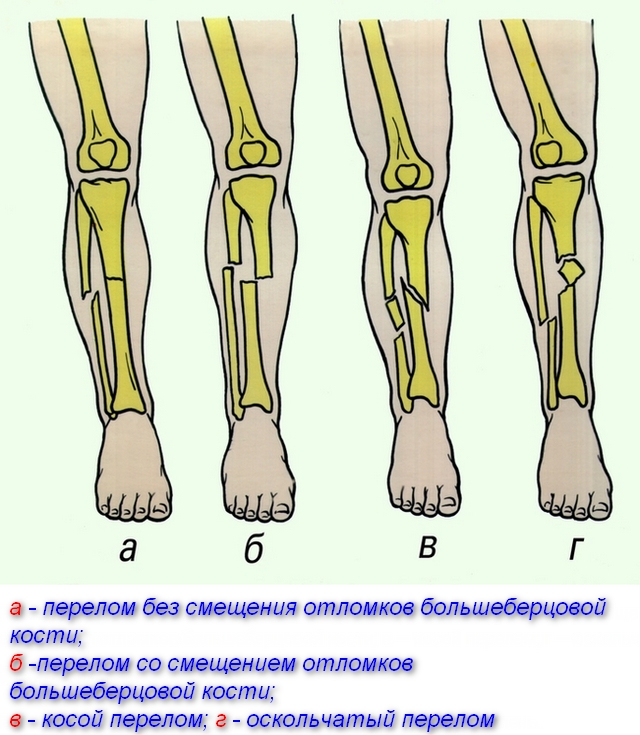

Ровные и оскольчатые

Ровные переломы характеризуются наличием двух костных отломков. При оскольчатых повреждениях имеются несколько отломков, в том числе достаточно мелких, которые могут внедряться в окружающие мягкие ткани, вызывать их травматизацию и провоцировать обильные кровотечения.

Со смещением и без смещения

При переломе без смещения отломки костей остаются в физиологически правильном положении. Смещение же подразумевает сдвиг одного или обоих отломков в продольной или поперечной плоскости. Фрактура со смещением обычно требует хирургического лечения и дольше восстанавливается.

Открытые и закрытые

Открытые травмы сопровождаются нарушением целостности кожных покровов и мягких тканей вокруг сустава. При этом в ране видны костные обломки и имеются признаки наружного кровотечения. При закрытом переломе кожный покров остается целым.

Внесуставные и внутрисуставные

Внесуставные фрактуры затрагивают только малоберцовую и большеберцовую кости. Внутрисуставные переломы подразумевают повреждение структур, формирующих коленный или голеностопный суставы. К ним относятся лодыжки, мыщелки и межмыщелковое возвышение. Внутрисуставные травмы часто сопровождаются гемартрозом – скоплением крови в полости сустава.

Симптоматика повреждения

На фоне любого перелома голени наблюдаются следующие проявления:

- Отечность ноги;

- Кровоизлияние в области травмы;

- Выраженная болезненность, усиливающаяся при движении и пальпации поврежденной зоны;

- Ограничение подвижности и опорной функции ноги из-за боли или слабости;

- Визуальная деформация конечности.

Различные варианты повреждений имеют свои клинические особенности.

Проксимальные переломы

На фоне нарушения целостности мыщелков или других проксимальных отделов голени в первую очередь страдает функция коленного сустава. При сгибании и разгибании ноги возникают интенсивные боли, опереться на ногу не представляется возможным. Отек и гематома расположены чуть ниже колена.

Переломы диафизов

Местные признаки перелома можно увидеть в центральных отделах голени. При разломе диафиза большеберцовой кости резко нарушается опорная функция конечности. Если пострадала малоберцовая кость, то возможность опоры на ногу может быть сохранена.

Дистальные переломы

Если нарушилась целостность внутренней или наружной лодыжки, то боли возникают не только при попытке встать на ноги, но и при движениях в голеностопном суставе. Сустав распухает, иногда деформируется стопа – она может быть вывернута под неестественным углом.

Закрытые переломы

При закрытом переломе голени в клинической картине на первый план выходят отек и деформация ноги.

Хотя закрытые травмы и подразумевают сохранение целостности кожных покровов, но они все же не исключают внутреннего кровотечения. При этом в пораженной зоне нарастает гематома. Если была повреждена крупная артерия, то в области гематомы ощущается пульсация.

Открытые переломы

Открытые переломы сопровождаются наружным кровотечением. При венозной кровопотере кровь вытекает темной струйкой. При артериальном кровотечении алая кровь течет пульсирующей струей или фонтанирует. В ране нередко можно увидеть обломки костей, отечность окружающих тканей обычно выражена меньше.

Переломы со смещением

Если костные отломки смещаются друг относительно друга, то конечность деформируется, изгибается под нефизиологичным углом или становится короче здоровой. Последнее возможно при вколоченном переломе, когда одна часть кости внедряется в другую.

Переломы без смещения

Переломы без смещения проявляются классической симптоматикой – отеком, болями, подкожным кровоизлиянием. Болевой синдром в этом случае выражен в меньшей степени, а опора на ногу может быть частично сохранена.

Видео – Аптечка. Перелом голени

Что делать при закрытом переломе голени

Доврачебную помощь пострадавшим оказывают поэтапно:

- В первую очередь звонят в скорую помощь – чем быстрее прибудет бригада, тем лучше.

- С травмированной ноги снимают обувь, так как после нарастания отека сделать это будет непросто.

- При выраженной боли пациенту дают выпить анальгетик (кеторол, анальгин), чтобы избежать болевого шока.

- Поврежденную конечность укладывают на ровную поверхность немного выше туловища и фиксируют шиной от бедра до голеностопа. Если поблизости нет подходящей шины, как правило, оказать первую помощь при переломе голени можно с использованием подручных средств – досок, веток, трости, зонта.

- Нельзя самостоятельно вправлять смещенные отломки, чтобы не усилить повреждение. Если нога деформирована, то ее фиксируют именно в такой позиции.

- К поврежденной зоне прикладывают гипотермический пакет или пузырь со льдом.

Первая помощь при открытом

Неотложная помощь пострадавшему с открытым переломом голени включает еще несколько пунктов:

- Обеззараживание раны с использованием хлоргексидина, мирамистина или перекиси водорода.

- Остановка наружного кровотечения. При артериальном кровотечении необходимо наложить жгут выше кровоточащей зоны и зафиксировать время наложения на листке бумаги. Жгут можно наложить максимум на 2 часа, затем его следует на время ослабить, чтобы восстановить кровоток в голени. В случае венозного или капиллярного кровотечения обычно достаточно давящей повязки.

- Адекватная регидратация подразумевает восполнение у пострадавшего потери жидкости. Ему нужно давать пить побольше воды или некрепкого чая.

Экстренная помощь при огнестреле

Помощь пострадавшему с огнестрельным ранением оказывается по аналогичному алгоритму: обработка раны, остановка кровотечения, иммобилизация. При огнестрельном ранении обычно сильно выражен болевой синдром, что требует применения анальгетиков.

Нельзя самостоятельно извлекать пулю, застрявшую в голени. Это только усилит повреждение, общую кровопотерю и увеличит риск инфицирования.

Видео – Наложение шины при переломе голени

Реабилитация и восстановление

Ведение пациента с переломом голени может быть хирургическим или консервативным. Консервативная терапия подразумевает наложение лонгеты, оперативное вмешательство – фиксацию костей спицами, пластинами, сшивание травмированных мягких тканей, сосудов и нервов.

Обратите внимание!

Фиксирующие элементы обычно устанавливают на большеберцовую кость, переломы малоберцовой кости лечат консервативно.

Восстановление в любом случае длительное, период реабилитации занимает от 3 до 12 месяцев. В это время применяют следующие реабилитационные методики:

- Массаж стимулирует кровоток в конечности, в мышцах, которые атрофируются за период иммобилизации. Это ускоряет формирование костной мозоли, позволяет быстрее восстановить двигательную активность после снятия лонгеты. В первые недели после травмы массируют область выше и ниже гипсовой повязки, после ее снятия разрешается щадящий массаж мышц голени. Одновременно нужно разминать и здоровую конечность.

- Физиотерапевтические процедуры (магнито-, лазеротерапия, электрофорез) также назначают с первых недель после получения перелома. Они улучшают трофику тканей, уменьшают отечность, выраженность воспалительной реакции, болевой синдром.

- Лечебная физкультура показана всем пациентам с переломом голени с 1-3 суток после травмы. Сначала разрешены только пассивные упражнения, затем появляется возможность активных движений в суставах, свободных от лонгеты. Здоровой ногой все упражнения выполняют в полном объеме. После окончания иммобилизации возможности ЛФК значительно расширяются: применяют специальные спортивные снаряды, дозированную ходьбу, занятия в бассейне.

- Медикаментозное лечение включает применение обезболивающих средств, препаратов для лечения остеопороза, венотоников, уменьшающих отек тканей. Такая терапия проводится строго по назначению врача и подбирается индивидуально.

- Диетотерапия подразумевает повышенное употребление продуктов, богатых минералами, витаминами, белком. Это молочные продукты, яйца, рыба, орехи, сырые овощи, фрукты.

Независимо от вида и тяжести перелома голени, пострадавшему как можно раньше нужно обратиться в скорую помощь. Чем быстрее доктора проведут необходимые лечебные мероприятия, тем меньше будет риск осложнений и быстрее восстановление.

Источник

При оказании первой врачебной помощи проводят

следующие

мероприятия. Раненым с признаками шока

осуществляют

переливание кровезаменителей, проверяют

обоснованность

и правильность наложения жгута, обезболивают область перелома, в том числе проводниковыми или футлярными новокаиновыми блокадами, отсекают полностью

разрушенную

и висящую на кожном лоскуте конечность, инфильтрируют ткани вокруг раны раствором антибиотиков (до 1 суточной дозы в 240 мл 0,25% раствора новокаина), вводят внутримышечно наркотические анальгетики, контролируют, исправляют или заменяют повязки и транспортные шины; во всех случаях подкожно вводят столбнячный анатоксин.

Квалифицированная медицинская помощь включает:

1) Неотложные мероприятия:

- окончательная остановка наружного кровотечения любой локализации;

- комплексная терапия шока, острой кровопотери, травматического токсикоза;

- ампутации при отрывах и разрушениях конечностей;

- операции по поводу анаэробной инфекции.

2) Срочные мероприятия:

- ампутации при ишемическом некрозе конечности вследствие ранения магистральных сосудов;

- первичная хирургическая обработка обширных ран конечностей со значительным разрушением мягких тканей (в том числе при огнестрельных переломах длинных трубчатых костей и ранениях крупных суставов), а также ран, зараженных отравляющими веществами;

- первичная хирургическая обработка ран в проекции магистральных сосудов, сопровождающихся нарастанием гематом и нарушением периферического кровообращения;

- лечебно-транспортная иммобилизация переломов длинных трубчатых костей и таза аппаратами внешней фиксации при тяжелой сочетанной боевой травме.

3) Отсроченные мероприятия:

- первичная хирургическая обработка ран (за исключением подлежащих неотложному и срочному оперативному лечению).

Первичная хирургическая обработка не показана при наличии множественных точечных и более крупных ран (не содержащих крупных инородных тел), которые не сопровождаются нарастанием гематомы и нарушением периферического кровообращения, при неосложненных поперечных, зачастую оскольчатых, огнестрельных переломах костей без смещения отломков с небольшими ранами мягких тканей, а также при сквозных ранах крупных суставов без повреждения сочленяющихся костей.

Техника первичной хирургической обработки ран

конечностей

включает: широкое рассечение раны, в основном, выходного отверстия, с экономным иссечением краев поврежденной кожи; декомпрессивную фасциотомию основных

костно-фасциальных

футляров на всем протяжении поврежденного сегмента через рану и подкожно, при необходимости — и проксимального сегмента; ревизию раневого канала и всех раневых карманов с удалением

сгустков

крови, инородных включений (ранящие снаряды и их фрагменты, обрывки обмундирования, почвы и др.), мелких костных осколков, не связанных с мягкими тканями; иссечение разрушенных и лишенных кровоснабжения тканей (в основном,

подкожно-жировой

клетчатки и мышц) с учетом топографии

сосудисто-нервных

образований; многократное орошение операционной раны по ходу операции физиологическим раствором, 3% раствором перекиси водорода и антисептическими растворами с аспирацией промывной жидкости; сохранение всех крупных костных осколков, а также мелких, связанных с надкостницей и мягкими тканями; восстановление магистрального кровотока при ранениях крупных артерий путем временного их протезирования; полноценное дренирование раны путем выполнения контрапертурных разрезов по заднебоковой поверхности сегмента, с введением дренажных трубок

диаметром

не менее 10 мм для создания естественного стока раневого содержимого; тщательный гемостаз,

паравульнарную

инфильтрацию и парентеральное введение антибиотиков широкого спектра действия; рыхлую тампонаду раны салфетками, смоченными антисептическими жидкостями и сорбентами с осмотическим действием; адекватную уровню повреждения (перелома) иммобилизацию поврежденного сегмента конечности лонгетными гипсовыми или циркулярными гипсовыми повязками, рассеченными вдоль, при отсутствии такой возможности — транспортными шинами, укрепленными гипсовыми кольцами.

Очередность и объем оказания хирургической помощи при сочетанных ранениях определяют по ведущему синдрому. Первичный шов ран на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи выполнять запрещается.

Оперативные вмешательства при отрывах и разрушениях конечностей проводят после выведения раненых из шока и остановки кровотечения; при сопутствующих ранениях магистральных сосудов другой локализации — после перевязки их или временного протезирования.

Ампутацию целесообразно проводить при наложенном жгуте с выкраиванием

кожно-фасциальных

лоскутов в зависимости от конфигурации раны, как можно ближе к ране, но, вместе с тем, в пределах жизнеспособных тканей. Мышцы пересекают, отступя 1,5–2,0 см от основания кож

но-фасциальных

лоскутов, на бедре — у основания

образовавшегося

мышечного конуса. Перепиливание кости производят листовой или проволочной пилой

транспериостальным

методом, костный мозг не вдавливают, на предплечье обе кости перепиливают на одном уровне, на голени долотом или пилой производят краевую резекцию гребня большеберцовой кости, малоберцовую кость усекают на 1,5–2 см проксимальнее большеберцовой. Магистральные сосуды перевязывают раздельно одной или двумя нитями. Нерв осторожно выделяют и после эндоневрального введения 1% раствора новокаина пересекают лезвием бритвы как можно проксимальнее. После снятия жгута лигируют мелкие сосуды. Рану культи тщательно орошают 3% раствором перекиси водорода и антисептическими жидкостями, поверхность мышц и опил кости укрывают двухслойными плоскими марлевыми тампонами, содержащими присыпку

И. Д. Житнюка

или водорастворимые мази. С целью предотвращения ретракции кожных лоскутов края их сближают

двумя-тремя

провизорными швами. Обеспечивают иммобилизацию конечности в функционально выгодном положении усеченного сегмента лонгетными

гипсовыми

повязками.

Через 3–4 дня при положительной динамике раневого процесса, отсутствии участков некроза тканей рану культи закрывают отсроченными первичными швами с оставлением дренажей.

Костно-пластические

ампутации на данном этапе не выполняют.

Квалифицированная помощь при ранениях кисти и стопы заключается в остановке наружного кровотечения, сохранении важных анатомических образований, проведении декомпрессии кисти путем пересечения карпальной связки, туалете раневой поверхности и иммобилизации сегмента.

Первичная хирургическая обработка огнестрельных (взрывных) повреждений стопы включает рассечение тканей, по возможности, полное иссечение нежизнеспособных тканей, пассивное дренирование ран, декомпрессию стопы путем пересечения поперечного сухожильного растяжения на передней поверхности голеностопного сустава,

иммобилизацию

сегмента.

При усилении данного этапа эвакуации травматологической группой выполняются следующие мероприятия ранней специализированной помощи:

- сосудистый ручной или аппаратный шов;

- остеосинтез аппаратами внешней фиксации при тяжелой сочетанной травме конечностей и таза;

- внешний остеосинтез аппаратами изолированных и множественных огнестрельных переломов длинных костей и стопы (по показаниям, в зависимости от медико-тактической обстановки);

- сберегательная первичная хирургическая обработка огнестрельных и взрывных ранений кисти с выполнением реконструктивных и пластических операций.

Специализированная медицинская помощь. Первичная хирургическая обработка на данном этапе может быть дополнена, по показаниям, адаптационной резекцией острых концов центральных отломков, лишенных надкостницы, и завершена первичным швом раны с активным дренированием.

При общем удовлетворительном (компенсированном) состоянии раненого и правильном положении костных отломков обездвиживание конечности осуществляют гипсовой

лонгетно-циркулярной

повязкой, рассеченной по длине. Этот метод применяется у 65–70% раненых.

Внеочаговый остеосинтез (чрескостный спицевой и

стержневой

) находит применение при лечении 20–25% раненых. Показаниями к его применению являются: огнестрельные

переломы

с первичными дефектами костной ткани, многооскольчатые и раздробленные переломы, внутрисуставные оскольчатые переломы, переломы костей, осложненные дефектами мягких тканей, обширными ранами и ожогами поврежденного сегмента, а также огнестрельным остеомиелитом и гнойными артритами.

При применении аппаратов внешней фиксации следует строго соблюдать определенные положения: операции остеосинтеза проводить только при неосложненном течении раневого процесса, на фоне общего удовлетворительного состояния раненого; применять отсроченный

внеочаговый

остеосинтез при огнестрельных переломах костей предплечья и плеча — через 3–5 дней, костей голени — через 5–7 дней, бедренной кости — через 2–3 недели; репозицию отломков бедренной кости необходимо производить на ортопедическом столе или с помощью аппарата для

репозиции

костей нижних конечностей и наложения гипсовых повязок (

РГ-1

,

РГУ-1

), костей голени и предплечья — с помощью малогабаритных репозиционных устройств; при наличии дефекта кости, не превышающего 3–5 см, возможна одномоментная адаптация отломков с компрессией торцевых поверхностей и остеотомией большего по длине отломка с целью ликвидации укорочения; дефекты более 5 см целесообразно замещать методом несвободной

костной

пластики с выполнением сегментарных поперечных остеотомии. Применение такого метода лечения не приводит к резкому нарушению регионарного кровообращения и развитию стойких контрактур; применение

компрессионно-дистракционных

аппаратов должно обеспечить жесткую фиксацию костных отломков; спицы необходимо проводить дрелью с малым числом оборотов с учетом

топографиисосудисто-нервных

образований вне зоны поврежденных тканей и гнойных очагов.

Раненым с переломами костей таза, бедренной и плечевой костей целесообразно применять

спицестержневую

и стержневую внешнюю фиксацию костных отломков, при переломах других локализаций — аппараты

Г. А. Илизарова

.

Скелетное вытяжение применяется как временный метод обездвиживания отломков при наличии множественных переломов костей и тяжелом общем состоянии раненого. После улучшения общего состояния его заменяют гипсовой повязкой или аппаратами внешней фиксации.

Показания к выполнению внутреннего остеосинтеза должны быть строго ограничены. Интрамедуллярпый или накостный остеосинтез может быть применен лишь у 5–10% пострадавших на фоне удовлетворительного общего состояния раненого и после неосложненного заживления раны.

Выбор металлического фиксатора определяется характером перелома кости: при диафизарных переломах бедренной кости допустимо применение интрамедуллярного остеосинтеза гвоздями из набора «Остеосинтез», при таких же переломах костей предплечья и плечевой кости — применяются пластинки, в том числе с использованием, показаниям, адаптационной резекции центральных отломков.

Следует избегать применения внутреннего остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными переломами костей голени.

При огнестрельных ранениях крупных суставов с незначительным повреждением мягких тканей, без повреждения или с ограниченным повреждением сочленяющихся костей, производят пункцию сустава, при обширных повреждениях костей — артротомию. При разрушениях мягких тканей суставов, без повреждения или с ограниченным повреждением суставных поверхностей, выполняют артротомию. При огнестрельном разрушении суставных поверхностей производят артротомию и резекцию сустава. Конечности обездвиживают гипсовыми повязками (

тазобедренной

, торакобрахиальной) или

шарнирно-дистракционными

аппаратами чрескостной фиксации.

Специализированную помощь раненным в кисть оказывает травматолог, прошедший специализацию по

хирургии

кисти и владеющий техникой

реконструктивно-восстановительных

операций.

Восстановительные операции на стопе возможны после заживления ран, а также после отграничения гнойного процесса. Ведущая роль в восстановлении свода стопы и удержании отломков костей принадлежит аппаратам внешней фиксации.

Инфекционные осложнения на этапе оказания специализированной медицинской помощи развиваются у 35% раненных в конечности, что требует проведения вторичных хирургических обработок и секвестрэктомии.

В период развития нагноения (раневой инфекции) хирургическая тактика должна быть активной, направленной на отграничение инфекционного очага. Проводят широкое вскрытие и полноценное дренирование гнойных очагов, активно используют физические методы их санации и прочное обездвиживание конечности (окончатые и мостовидные гипсовые повязки, скелетное вытяжение). Различного рода восстановительные операции в этот период не применяют.

После стихания острых явлений и стабилизации общего состояния раненых проводят некр- и секвестрэктомии, в показанных случаях — с резекцией концов отломков или суставных поверхностей, повторные хирургические обработки, ампутации по вторичным показаниям и реампутации.

После очищения

гнойно-некротических

ран используют различные методы их закрытия путем наложения вторичных швов, пластики местными тканями и других видов пластики, выполняют различные

реконструктивно-восстановительные

операции,

в т. ч.

с применением микрохирургической техники и чрескостного остеосинтеза.

Указания по

военно-полевой

хирургии

Опубликовал Константин Моканов

Источник