Понос при компрессионном переломе позвоночника

С возрастом скелет человека меняется: кости становятся хрупкими, пористыми, уязвимыми для заболеваний и механических повреждений. Негативные перемены может вызывать остеопороз.

В результате даже небольшой ушиб у пожилого может повлечь за собой перелом. Часто переломы происходят из-за падений на улице или дома.

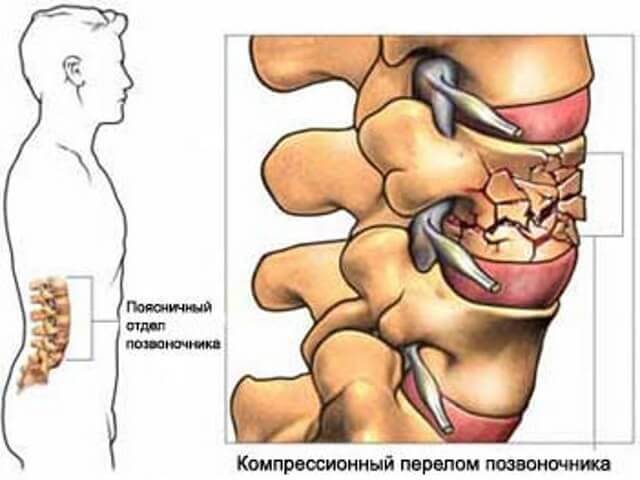

Компрессионный перелом – нередкая проблема в старости. Его появлению способствует пониженная высота позвонков. Также его часто связывают с остеопорозом.

Как появляется компрессионный перелом?

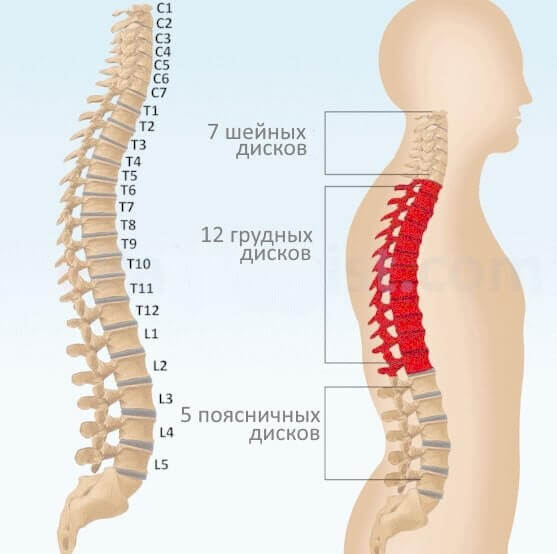

Перелом может случиться в любом отделе позвоночника, но чаще всего его наблюдают в поясничном (1-ый позвонок) и грудном (11-ый и 12-ый позвонки) отделах. Внешне поврежденный позвонок приобретает форму клинка, внутренне у него образуются дефекты, он разрушается.

У пожилых такой перелом происходит из-за сгибания позвоночника по причине чрезмерных нагрузок. Ослабший скелет не выдерживает такие нагрузки – происходит травма даже при небольшом механическом воздействии.

Причины

Главная причина кроется в возрастных изменениях скелета, которые начинаются у человека с 50 лет.

В их числе:

- Травмы в течение жизни;

- Ухудшение питания хрящевых костей;

- Уменьшение объема межпозвоночной жидкости;

- Лишний вес;

- Малоподвижный образ жизни;

- Ухудшение кровообращения.

Из-за уменьшения объема межпозвоночной жидкости позвонки теряют свою подвижность, и это вызывает боли в пояснице.

Позвоночник не получает нужных ему питательных веществ, что приводит к деформации и истощению позвонков. Возникают остеофиты – межпозвоночные наросты в результате скопления минералов. Такие образования заполняют межпозвоночные наросты, и это негативно влияет на подвижность позвоночника.

Выделяют следующие причины появления компрессионного перелома позвоночника:

- Дисфункция связок и мышц в позвонках;

- Снижение плотности и прочности позвонков, развитие остеопороза;

- Опухолевые и туберкулезные поражения позвонков;

- Травмы в результате падений, прыжков, занятий спортом, катастроф.

Самой частой причиной является остеопороз: почти половина переломов у пожилых случается из-за него.

Симптомы и диагностика

У компрессионных переломов симптомы выражены неярко, но его можно заподозрить по следующим признакам:

- Боль в месте перелома, в пояснице и в ногах;

- Онемение конечностей;

- Зрительные дефекты позвоночника;

- Местные отеки мягких тканей;

- Покраснение в поврежденных местах;

- Головные боли;

- Тошнота;

- Ушибы и ссадины в месте перелома;

- Нарушенное мочеиспускание;

- Непроходимость кишечника;

- Ограниченность движений позвоночника.

Компрессионный перелом точно распознают с помощью рентгена. Это обязательная диагностика при подозрении на перелом. Перед процедурой рентгена специалист осматривает пациента.

Для определения состояния спинного мозга делают миелографию, для проверки нервов в пораженной области – МРТ.

Особенности возникновения перелома

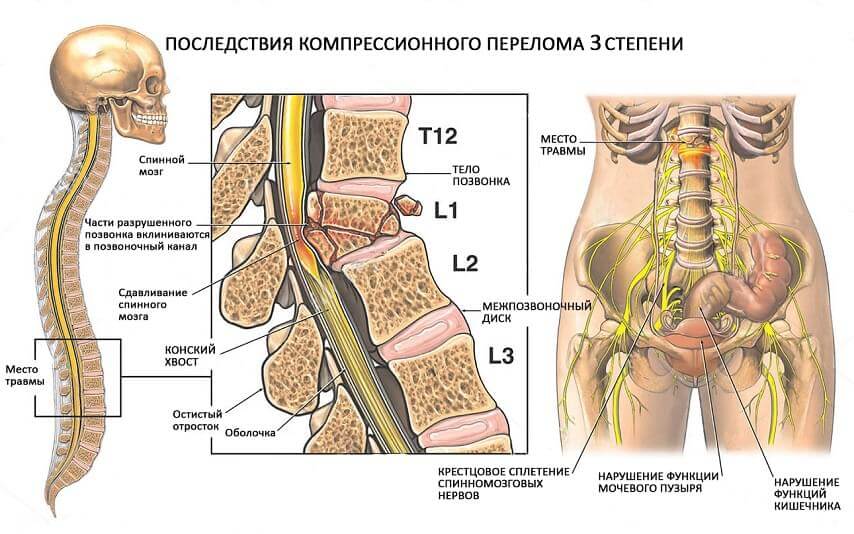

В результате удара или падения травмированный позвоночник сжимается и наклоняется вперед. Так возникает клиновидный перелом позвонков в месте изгиба. Осколок может сместиться к спинномозговому каналу и при давлении вызывать опасные последствия, в том числе паралич и отказ работы некоторых органов.

Различают разные степени переломов в зависимости от характера повреждения позвоночника:

- Легкие переломы: позвонки несильно разрушены, травма стабильна;

- Средняя тяжесть: существенные разрушения позвонков, но спинной мозг не поврежден;

- Тяжелые переломы: множественные вывихи и переломы, может быть спинномозговая травма.

Повреждение может произойти в любом позвонке:

- Перелом 1-го позвонка – самый частый. Важна своевременная терапия – она даст хорошие шансы на выздоровление, если нет осложнений: остеопороза или повреждений костного мозга.

- 2-ой позвонок вызывает проблемы в 1-ом и 3-ем позвонках. Если не лечить, может пострадать весь позвоночный отдел.

- 3-ий позвонок достаточно стабилен, он травмируется в случае сильного удара прямо в область его местоположения.

- 4-ый позвонок повреждается редко, может сломаться при компрессии 2-го и 3-го позвонков или при проседании хрящей.

- 5-ый позвонок часто разрушается вместе с крестцом, когда человек падает на ягодицы.

Лечение компрессионного перелома

Предусмотрено два вида лечения: консервативная терапия и хирургия. Лечение будет зависеть от сложности ситуации и поврежденности спинного мозга. Для пожилых чаще используют консервативное лечение – к операции прибегают в случае необходимости.

Консервативное лечение

Проводят по следующему плану:

- Обеспечение покоя – это первый шаг. Ограничивают подвижность больного, прописывают постельный режим в стационаре. Для лечения предназначены функциональные кровати с возможностью регулирования наклона и высоты. Специальные фиксирующие ленты закрепляют позвонки в нужном положении. Строгий постельный режим длится от 1-го до 3-х месяцев.

- Обезболивание с помощью инъекционных препаратов проводится в самом начале лечения. Далее переходят на пероральный прием лекарств, выписывают местные средства: Кеторол, Дексалгин.

- Противовоспалительная терапия анальгетиками (Нимесулид, Мовалис).

- При остеопорозе назначают витамин Д и кальций.

После окончания постельного режима пациенту нужна дополнительная фиксация: в этом помогает лечебный корсет с жестким каркасом. Его носят не меньше 2 месяцев.

Реабилитация – окончательный период лечения, может длиться 4-6 месяцев. В это время нужно заниматься укреплением естественного мышечного каркаса, повышать подвижность позвоночника. Для этого применяют массаж, лечебную гимнастику, различные физиопроцедуры, иглорефлексотерапию. Реабилитацию можно проводить в поликлинике и на дому.

Консервативное лечение долгосрочное, пациенту нужно быть терпеливым. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – при первых же признаках надо обращаться к врачу.

Хирургическое лечение

Операции у пожилых проводят при большой необходимости, потому что в возрасте они чреваты негативными следствиями.

В ходе операции частично удаляют спинной мозг.

Популярны кифопластика и вертебропластика. Кифопластика позволяет хорошо скорректировать положение позвонка и его форму.

При вертебропластике специально подготовленную иглу вводят под кожный надрез. Через нее подают специальное вещество, которое скрепляет структурные клетки позвонка.

Лечение народными средствами

Хорошая дополнительная терапия. Народные средства согласуют со специалистом. Несколько рецептов на выбор:

- Сырой картофель натереть и приложить к поврежденным областям.

- Смешать 20 г. мумие и немного розового масла. Регулярно втирать средство в место перелома.

- Залить кипятком небольшое количество будры плющевидной и настаивать. Этим отваром смочить ткань и наложить компресс на больное место. Регулярно повторять.

Реабилитация после перелома

В период реабилитации эффективны лечебная физкультура, физиопроцедуры, массаж и ношение корсета.

Лечебную физкультуру подбирает лечащий специалист, исходя из срока после перелома и состояния пациента. ЛФК повышает прочность мышц, создает верную ось, восстанавливает естественные изгибы позвоночника, его гибкость и правильную подвижность. Курс ЛФК проводят 4-5 месяцев, постепенно восстанавливая позвоночник.

Индивидуальный корсет носят в течение одного-двух месяцев, чтобы ускорить процесс лечения. Он помогает расправить точки перелома и обеспечивает дополнительное удержание позвоночника.

ЛФК после травмы позвоночника условно можно поделить на четыре этапа:

- В первые 1,5 недели нужно снизить мышечное напряжение и восстановить работу внутренних органов.

- Не позднее чем через месяц надо делать упражнения для восстановления кровообращения, укрепления мышц плечевого, тазового пояса и спины. Необходимо создать прочный мышечный корсет.

- С 40 по 60 день нужно делать упражнения, постепенно увеличивая нагрузку. Длительность тренировок также планомерно увеличивают.

- В четвертый период спустя два месяца после травмирования нужны нагрузки на позвоночный столб в положении вертикально. Хорошо помогает плавание.

Лечебная физкультура имеет свои противопоказания. К ним относятся: тяжелое состояние человека, сильные боли, повышенная температура, нездоровое артериальное давление, астения, парез кишечника, неврология, нарушение двигательной активности и чувствительности.

Чем опасен перелом?

Последствия зависят от тяжести перелома, а также от грамотного и своевременного лечения. Нестабильность может вызывать боли и нарушения оси в позвоночнике, нарушать работу спинномозговых корешков.

Для преодоления последствий перелома важно желание и терпение. Необходимо вовремя поставить точный диагноз и назначить лечение, которое пациент будет строго соблюдать.

Если переломом не заниматься, возможны неврологические последствия. В позвоночнике уменьшается внутренний объем канала из-за закупоривания позвоночного канала обломками позвонка.

Нервные корешки, которые отходят от спинного мозга, приводят к онемению конечностей и уменьшению мышечной силы. Сосуды передавливаются, из-за чего нарушается кровообращение в основе спинного мозга, и это приводит к парестезии и радикулиту. Из-за перелома может возникнуть парез, который приведет к параличу.

Перелом даже одного позвонка способен вызвать развитие кифозов, внешне это выглядит как горб. Такие последствия характерны при переломе грудного отдела.

Перелом шейного отдела может вызвать паралич дыхания, а в случае разрывов спинного мозга у человека может развиться полная неподвижность.

Пожилому человеку важно следить за здоровьем своего скелета. Стоит избегать чрезмерных нагрузок и резких движений, нужно быть осторожным в движениях, чтобы не упасть. Если человек упал или повредился и возникло подозрение на перелом, его обязательно нужно отправить на обследование к специалисту.

Видео: Болезни женской старости: компрессионный перелом позвоночника

Источник

Грудной отдел — самая неподвижная часть позвоночника. Перелом грудного отдела встречается редко, причины травматизации различны, а последствия переломов — тяжелые.

Особенно необходимо быть внимательными к своему здоровью лицам предпенсионного возраста. Не проходящая боль в пояснице может диагностироваться как компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе.

Какие позвонки травмируются

Весь грудной отдел состоит из 12 позвонков, последние два самые крупные. 11 и 12 позвонок травмируются чаще остальных, так как именно на них ложится основная нагрузка всего отдела. В этой части столба происходят сложные движения.

Компрессионный перелом возникает на границе грудного и поясничного отдела. В вышележащих позвонках в 7 и 8, переломы возникают реже.

Механизм травмы

Травма возникает в результате чрезмерной нагрузки на позвоночник, позвонок при этом частично деформируется. Разрушенный позвонок сдавливается верхними сегментами, а сам сдавливает нижележащие позвонки, таким образом, возникает компрессия.

В результате оказываются сдавленными межпозвоночные диски, нервные отростки, иногда спинномозговой канал. Наиболее опасным считается осколочный перелом со смещением, когда осколки могут повредить спинной мозг.

Причины перелома

Компрессионный перелом может возникать не только из-за травмы, но и по причине различных острых и хронических заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата.

К примеру:

- смещение межпозвоночных дисков;

- остеопороз (в основном у женщин в климаксе или у мужчин к 60 годам);

- туберкулез костей:

- гнойное воспаление в результате остеомиелита;

- последствия сифилиса;

- развитие гемангиомы в 12 позвонке;

- образование злокачественной опухоли (остеосаркома);

- нарушение обмена солей и других веществ;

- врожденные патологии ОДА;

- возрастные деструктивные изменения в костях.

Опухоли в костях появляются в результате метастазов из других пораженных органов: легких, молочных желез, желудка, матки и яичников.

В эту же группу входят переломы, связанные с миеломной болезнью костей.

Причины, связанные с травмами:

- падение на ягодицы, на ноги с большой высоты, на спину;

- поднимание тяжестей;

- занятия опасными видами спорта: акробатика, борьба, гимнастика;

- удар в область позвоночника при нырянии в воду;

- автокатастрофы, производственные травмы;

- телесные повреждения во время драк;

- профессиональные травмы у парашютистов, летчиков.

Виды переломов

Компрессионный перелом в зависимости от тяжести и типа компрессии делится на несколько видов.

По виду компрессии позвонков:

Легкая — Разрушено не больше 30% позвонка, нет смещения, все остальные фрагменты целы, спинной мозг и канал не поврежден.

Средняя — Сегмент разрушен наполовину, остальные органы остались в сохранности.

Тяжелая — Позвонок разрушен на 60-70%, сильно деформирован. Повреждены спинномозговой канал, мозг, межпозвоночные диски, нервные волокна. Функциональность позвоночника ограничена.

Критическая — Большая часть позвонков разрушена. Сильно повреждены спинной мозг и другие органы.

По степени тяжести переломов:

Неосложненный — Разрушен только сегмент позвонка, внутренние части сохранны.

Осложненный — При переломе задет спинномозговой канал, в близлежащих тканях и структурах развиваются деструктивные процессы.

По типу перелома:

Отрывной — Передняя часть или сразу несколько отростков оторваны от тела позвонка. Продольные связки в результате смещения частей также травмированы.

Клиновидный — Частый спутник остеопороза. Возникает по причине разрушения надкостницы и губчатой кости в теле позвонка. Тело позвонка сжимается в виде клина, уходящего к внутренним органам.

Оскольчатый — Травма делит позвонок на несколько частей, все они смещены в результате сдавливания межпозвоночным диском. Задняя стенка при этом может задевать и спинномозговой канал.

Симптомы при переломе

Симптомы зависят от степени тяжести перелома, от вида компрессии, от первопричины травмы. При патологических состояниях опорно-двигательного аппарата клиническая картина стерта, нет выраженности болевого синдрома и других признаков.

Бывают жалобы пациента на неприятные ощущения при смене положения, во время стояния на ногах, а также при физическом осмотре места перелома.

В таком случае говорят о легкой степени тяжести перелома. Но заниматься самолечением нельзя ни в коем случае. Даже легкие переломы, без проявления четкой симптоматики нуждаются в лечении профессионалами.

В остальных случаях симптомы зависят от компрессии. Они могут быть как самостоятельными, так и входить в целый симптомокомплекс.

Симптомы:

- боль в области грудины, при движении, без движения;

- опоясывающая боль, отдающая в живот, между лопаток, в сердце (приступ уменьшается во время положения лежа на спине);

- боль при дыхании;

- деформация позвонка;

- нарушение двигательной активности позвоночника;

- чередование болевых приступов, слабая выраженность — сильная выраженность;

- головокружение, слабость;

- слабость мышц в конечностях (при повреждении спинномозговых нейронов);

- хруст костей в области перелома;

- отечность в месте разлома, гематома;

- боль в мышцах спины;

- нарушение работы органов таза (при осколочной травме);

- онемение, покалывание, паралич (полный или неполный) рук и ног;

- изменения в осанке, появление «горба»;

- состояние шока, бледность лица, тяжелое дыхание (при нескольких переломах).

О повреждении спинного мозга говорят следующие симптомы:

Неврологические признаки более характерны для перелома 12 позвонка, так как в этом месте позвоночник более подвижен. При переломах выше 10 позвонка, неврологические признаки отсутствуют.

При патологиях ОДА боли слабовыраженные, и они имеют разлитой характер. Такая симптоматика возникает при остеопорозе, опухолях, дисплазии суставов.

При сильном ударе может произойти разрыв сердца, поэтому необходима срочная медицинская помощь.

Неотложная помощь

Неграмотные действия в отношении человека, у которого возможен компрессионный перелом в грудном отделе могут обернуться для последнего тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. Поэтому лучше вызвать скорую помощь.

В ожидании медиков, можно сделать следующее:

- положить пострадавшего на жесткую ровную поверхность;

- при открытой ране с кровотечением — остановить кровь при помощи жгута или повязки;

- не давать питье, еду;

- при отсутствии дыхания и сердцебиения — делать реанимацию (ИВЛ, непрямой массаж сердца);

- обеспечить полный покой, не давать двигаться;

- не допускать сгибание позвоночника;

- не вправлять позвонки;

Если скорая не может приехать, нужно самостоятельно транспортировать больного в ближайший стационар.

Правила транспортировки

Для перемещения можно использовать подручные средства из жестких материалов. Если нет таких, можно взять мягкие, но перемещать пострадавшего рекомендуется на животе.

Правила перемещения:

- нельзя перемещать больного за руки и ноги;

- для перемещения нужно как минимум 3 человека: один придерживает голову, другой грудь, третий таз и нижние конечности;

- нельзя переворачивать человека;

- не рекомендуется перетаскивать пострадавшего, если он в безопасном месте.

Если пострадавший теряет сознание, у него отнимаются ноги или руки — медлить нельзя, нужно, как можно скорее отвезти его в больницу.

Как диагностируют компрессионный перелом

Если больной находится в тяжелом состоянии, ему сперва оказывают неотложную помощь. После того, как врач убедился, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, он может назначить дополнительные исследования.

Рентгеноскопия

Делают рентген грудного отдела позвоночника в двух проекциях для уточнения типа перелома, его тяжести.

Компьютерная томография позвоночника

Выполняют для обнаружения опухолей, повреждений спинного мозга.

МРТ

Назначают для оценки состояния связочного аппарата, межпозвоночных дисков, хрящей.

ЭКГ

Для выявления нарушений сердечной деятельности.

При удовлетворительном стабильном состоянии больного, врач проводит наружный осмотр, опрос пациента.

Для более четкой картины при постановке диагноза, врач направляет обследуемого на анализы крови, исследование плотности костей (при остеопорозе), радионуклидное исследование (для обнаружения других скрытых переломов).

Особенности терапии

После получения всех данных обследования врач-травматолог или хирург назначает соответствующее лечение.

Главное условие заживления компрессионного перелома — сохранение неподвижности костей грудного отдела позвоночника. Длительность иммобилизации зависит от тяжести и вида перелома.

Консервативное лечение

Консервативный метод лечения применяют при неосложненных переломах без смещения и выраженной компрессии.

Сочетают применение следующих препаратов.

Обезболивающие

Для купирования болевых симптомов используют инъекции и таблетки: Нимесулид, Кеторол, Дексалгин.

Наружно используются мази и гели: Нурофен, Диклофенак, Фастум гель. При сильных болях — инъекции с новокаином и лидокаином, иногда с морфием.

Противовоспалительные

Для снятия воспаления в больном месте применяют: Ибуфен, Нурофен, Но-Шпу.

Хондропротекторы

В качестве средства для восстановления костной ткани, в сочетании с витаминным комплексом на основе кальция и других минералов.

При осложнениях могут применяться антикоагулянты, гормональные, антибактериальные, ноотропные препараты.

Для лиц с остеопорозом в анамнезе выписывают биофосфонаты — средства для наращивания костной массы.

Для сохранения неподвижности поврежденного участка позвоночника применяются жесткие ортопедические корсеты, корректоры или реклиторы (разновидности корсетов).

Корсет снимает лишнюю нагрузку на спину, фиксирует позвонки в анатомически правильном порядке, а также ограничивает давление на спинномозговой канал.

Как долго будет человек находиться в таком корсете — зависит от травмы, времени обращения к врачу, индивидуальных особенностей организма. В среднем, корсет носят на протяжении 3 месяцев.

Помимо этого, пострадавшему запрещены какие-либо нагрузки, поднимание тяжелых предметов, резкие наклоны вперед или назад, длительное нахождение в одном положении.

Спать рекомендуется на жесткой поверхности или на ортопедическом матрасе.

Если компрессия более выражена, то пациенту делают вправление или скелетное вытяжение позвоночника в стационаре. Для этого головную часть кровати, на которой лежит больной, приподнимают под углом в 30 градусов.

Пациента фиксируют специальными лямками за подмышки к спинке кровати. Вытяжение длится до 1-1,5 месяцев. Таким образом, позвоночник вытягивается за счет собственного веса человека.

После вытяжения одевают корректор осанки или корсет. Если консервативная терапия не дала результатов, прибегают к оперативному вмешательству.

Оперативное лечение

Операция показана, если при травме были задеты нервы, сосуды, органы, или в случае перелома со смещением и раздроблением костей. Применяются следующие оперативные методы.

Кифопластика

В полость позвоночника вставляется имплант, в который закачивается воздух.

После принятия формы позвоночного сегмента, воздух откачивают, а полость заполняют специальным костным цементом.

Вертебропластика

В полость позвонка через иглу вводится костный цемент температурой до 70 градусов. Затвердевая, цемент придает телу позвонка первоначальную форму.

При поражении костей остеомиелитом, операция противопоказана.

Имплантация

Импланты вставляют при осколочном переломе.

Вначале извлекают обломки костей, а на их место вставляют искусственные фрагменты, которые фиксируют титановыми спицами.

Период реабилитации

По завершении курса лечения начинается длительный период реабилитации. Основные задачи: возобновить нормальный обмен веществ в костях и восстановить тонус мышц грудного отдела.

На этом этапе эффективны методы ЛФК и физиотерапии.

ЛФК

Комплекс упражнений разрабатывается врачом-реабилитологом, совместно с инструктором по ЛФК. На каждом занятии инструктор следит, чтобы во время зарядки не было ошибок в технике выполнения.

Все движения должны быть плавными, медленными и давать умеренную нагрузку на позвоночник.

В ЛФК входят следующие виды занятий:

- дыхательная гимнастика;

- упражнения во время постельного режима;

- утренняя зарядка;

- гимнастика с применением различных тренажеров и других приспособлений;

- индивидуальное выполнение гимнастических упражнений;

- ходьба, прогулки;

- плавание;

- занятия в зале на тренажере.

Последние три вида ЛФК зависят от оснащенности лечебного учреждения.

В лечебной физкультуре выделяют основных 3 этапа.

Пациент делает зарядку, лежа в постели. Динамическую и статическую гимнастику начинают на второй день после травмы.

Основные задачи:

- предотвратить развитие застойных явлений в легких;

- нормализовать работу ЖКТ;

- устранить застой крови в нижних полых венах;

- предупредить появление пролежней.

Начинают зарядку с дыхательных упражнений. В первые три дня выполняют технику диафрагмального дыхания. Общее время на технику — не более 5 минут.

1. Этап

С 4 дня время зарядки увеличивают до 7 минут, включают грудное дыхание с попеременным подниманием ног в коленном суставе.

Зарядка для суставов и связок проводится до 3 раз в день, делают 2-3 повторения, потом их число увеличится до 10.

Упражнения:

- сгибание-разгибание рук в локтевом суставе;

- сгибание-разгибание ног в колене;

- сжимание и разжимание пальцев рук и стоп;

- вращения кистями рук и стопой;

- поочередное поднимание ног до угла в 45 градусов;

- разведение прямых ног, колен в стороны;

- напряжение-расслабление мышц спины;

- скольжение стопами по поверхности кушетки, вперед-назад попеременно.

2. Этап

Начинается спустя 30 дней после повреждения. Пациенту разрешают переворачиваться на живот.

Основные задачи этапа:

- подготовка тела к увеличению объема движений;

- укрепление мышечного корсета;

- нормализация кровообращения в костных и мышечных тканях;

- восстановление связочного аппарата.

Продолжительность занятий и количество повторов увеличивается. С каждым днем добавляется новое движение.

Виды упражнений:

- сгибание-разгибание рук в локтевом, затем в плечевом суставе, разведение в стороны;

- статическое напряжение мышц всего тела лежа на животе;

- «велосипед»;

- поочередное поднимание ноги и руки, лежа на животе;

- «ножницы» руками, ногами;

- поднимание головы в упоре лежа с опорой на локти;

- сгибание ног в колене и выпрямление вверх;

- отведение ног в разные стороны.

Упражнения должны чередоваться: динамическое-статическое-дыхательное.

3. Этап

Начинается спустя 2 месяца после травмы. Человеку позволяют менять положение вначале: полулежа, полусидя, затем разрешают сидеть, вставать. Постепенно выздоравливающий переходит на свободный режим.

Основные задачи этапа:

- улучшение координации;

- профилактика нарушений осанки («горба»);

- восстановление движений позвоночника;

- повышение реактивности организма.

Упражнения усложняются, разрабатывается отдельный комплекс для утренней гимнастики, для занятий в тренажерном зале. Зарядка проводится на гимнастическом коврике в положении на четвереньках, коленях.

4. Этап

На следующем этапе в процесс вовлекают движения с повышенной нагрузкой: с наклонами, приседаниями, с гантелями.

Длительность — 40-50 минут. Разрешаются недолгие пешие прогулки.

Физиотерапия

Применяют следующие методы:

- электрофорез (применяют кальций, витамин Д, новокаин) — насыщает ткани солями кальция, снимает боль, улучшает костный обмен;

- УВЧ — купирует болевой синдром, улучшает кровообращение;

- криотерапия — устраняет боль, запускает процессы регенерации;

- индуктометрия — снимает воспаление;

- массаж — улучшает питание и кровоснабжение тканей;

- магнитотерапия — ускоряет процессы регенерации.

Осложнения и последствия

Последствия компрессионного перелома позвоночника в грудном отделе проявляются вне зависимости от степени и тяжести травмы.

На это влияют следующие факторы:

- время обращения за помощью;

- соблюдение врачебных предписаний;

- особенности организма;

- качество лечения и реабилитации.

Осложнения могут появиться не сразу, а в течение нескольких дней или месяцев после повреждения.

Виды осложнений:

- В результате длительной неподвижности — пролежни, запоры, застойные явления.

- На фоне нестабильности 12 позвонка — дегенерация межпозвоночных дисков, остеохондроз, грыжи, паралич.

- Сужение межпозвоночного канала — нарушение чувствительности в ногах, руках, онемение, мышечные боли, паралич.

- Разрушение 12 позвонка, вследствие расхождений отростков — прогрессирующий грудной кифоз.

- Повреждение спинного мозга и двигательных корешков нервов — паралич, частичный или полный.

Прогноз выздоровления и профилактика

Если диагностирован легкий компрессионный перелом, то пациента ожидает благоприятный прогноз на выздоровление. Особенно, если были соблюдены все правила лечения и реабилитации. В других случаях восстановление происходит не в полном объеме.

Пациентам приходится ограничивать себя в нагрузках, соблюдать охранительный режим. Бывают смертельно опасные осложнения, поэтому больным необходимо регулярно делать рентген грудного отдела позвоночника.

В целях профилактики, требуется соблюдать осторожность при выполнении тяжелых работ, объективно оценивать свои физические возможности. В рацион следует включить продукты, богатые кальцием и другими микро и макро элементами, витамином Д.

Cамое главное — необходимо своевременно обращаться за врачебной помощью при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и других внутренних органов.

Источник