При переломе ребер пострадавшему следует

Перело́мы рёбер — нарушения целостности костной или хрящевой части одного или нескольких рёбер. Перелом одного ребра или переломы небольшого количества рёбер, не сопровождающиеся осложнениями и другими повреждениями, обычно срастаются самостоятельно и не требуют значительных вмешательств или иммобилизации.

Эпидемиология[править | править код]

Переломы рёбер составляют 5-15% всех переломов.

Этиология[править | править код]

Переломы рёбер возникают в результате ударов, падений на выступающие предметы, а также без прямой травмы (сдавление грудной клетки). Они могут возникать при различных опухолевых, инфекционных заболеваниях, остеопорозе (патологический перелом).

Клиническая картина[править | править код]

Характерны жалобы на выраженную боль в грудной клетке, усиливающуюся при глубоком дыхании и кашле. Поэтому дыхание больного становится поверхностным, что увеличивает риск развития пневмонии как осложнения.

При осмотре можно выявить отставание грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения, иногда в месте перелома обнаруживается отек. При пальпации в области перелома отмечают болезненность, нередко — крепитацию и деформацию в виде ступеньки. Характерен симптом «прерванного вдоха», который не выявляют при ушибе грудной клетки, — прерывание попытки сделать глубокий вдох из-за боли. Выявляют симптом Пайра (болезненность при наклонах в здоровую сторону) и симптом осевых нагрузок — при поочерёдном сдавливании грудной клетки в сагиттальной и фронтальной плоскостях, боль возникает в области дефекта кости, а не в месте сдавления.

Для исключения осложнений проводят пальпацию брюшной полости, аускультацию, измерение ЧСС и артериального давления. При повреждении лёгкого сломанным ребром может возникать кровохарканье, подкожная эмфизема, пневмо- или гемоторакс.

Осложнения[править | править код]

- Повреждение внутренних органов или сосудов острым осколком ребра (например, лёгкого с развитием пневмо- или гемоторакса, сердца, печени, селезёнки, органов желудочно-кишечного тракта, межрёберных сосудов, почек), в частности приводящее к кровотечению.

- Флотация участка грудной стенки.

- Плевропульмональный шок.

- Подкожная эмфизема.

- Инфекционные осложнения (пневмония, гнойный плеврит).

Диагностика[править | править код]

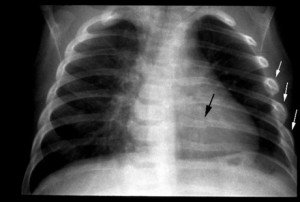

Проводят рентгенографию грудной клетки. Однако при данном методе не всегда удаётся выявить перелом. Поэтому диагноз перелома рёбер обычно устанавливают на основании клинических данных (анамнез, жалобы, объективные данные). Для исключения осложнений проводят клинический анализ крови и мочи.

Заживление переломов ребер[править | править код]

Срастание перелома ребра происходит путём образования мозоли в три стадии: соединительнотканная мозоль, остеоидная мозоль, костная мозоль.[1]

Соединительнотканная мозоль[править | править код]

В месте перелома образуется скопление крови (гематома), в которую мигрируют фибробласты (клетки, вырабатывающие соединительную ткань).

Остеоидная мозоль[править | править код]

Далее происходит превращение соединительной ткани в остеоидную за счет обызвествления (отложения неорганических соединений, составляющих основу нормальной кости). Раньше ошибочно остеоидную мозоль называли «хрящевой».

Костная мозоль[править | править код]

Обогащаясь апатитами (гидроксиапатитами), остеоидная ткань превращается в костную. Сначала костная мозоль рыхлая, по размерам — больше поперечника сломанной кости. Затем начальная костная мозоль уменьшается в размерах, приобретает нормальную архитектонику (фаза обратного развития костной мозоли).

Лечение[править | править код]

При первой врачебной помощи вводят обезболивающее — 1 мл 2% промедола. На время транспортировки грудную клетку туго бинтуют.

В стационаре применяют спиртово-прокаиновую блокаду. Для этого в месте перелома вводят 10-15 мл 1-2% раствора прокаина и, не извлекая иглы, добавляют 1 мл 70% спирта. При устранении боли становится возможным глубокое дыхание и кашель. При сохранении боли блокаду повторяют через 2-3 дня. Назначают анальгин внутрь, отхаркивающие средства.

Прогноз[править | править код]

Прогноз при неосложнённых переломах благоприятен и сращение происходит через 3-4 недели. При переломе нескольких рёбер трудоспособность восстанавливается через 6-8 недель.

Источники[править | править код]

- ↑ Рентгенологическая диагностика давности переломов ребер. Судебная медицина от Forens Ru

Источник

Перелом ребер — распространенный вид травмы грудной клетки, обусловленный нарушением целостности костной и/или хрящевой ткани ребер вследствие воздействия внешних факторов.

У маленьких детей и подростков наблюдается крайне редко из-за высокой степени эластичности структур костей, которая с возрастом уменьшается, приводя к частым переломам у пожилых людей.

До 15% от общего числа переломов костей приходится на переломы ребер, которые нередко сочетаются с повреждениями разной степени органов грудной полости – легких и сердца.

Содержание

Односторонний перелом ребра грудной клетки без осложнений неопасен для здоровья в отличие от серьезных двухсторонних травм, сопровождающихся множественными переломами нескольких ребер с повреждением париентальной плевры, легких, крупных сосудов или структур сердца, приводящих к осложнениям, например дыхательной недостаточности.

На долю неосложненных переломов приходится примерно 40%. Осложненные составляют до 60% от общего числа случаев.

В травматологической практике часто диагностируются нарушения целостности IV–VII ребер, на которых в отличие от вышерасположенных нет массивного слоя грудных мышц, и которые менее эластичны относительно ребер, находящихся ниже. Нередки переломы в боковых отделах VIII–X ребер, расположенных в самой широкой части грудной клетки.

Этиология

Причины переломов делятся на два вида:

- Механические. Перелом возникает в ребрах с нормальным минеральным составом под воздействием внешней механической силы, значительно превосходящей прочность трубчатых костей, к которым относятся ребра.

- Патологические. Провоцируются незначительными воздействиями на ребра, функционально и структурно измененные вследствие различных болезней или патологических состояний, приводящих к снижению прочности костей.

Причины механических переломов ребер:

- падение с высоты;

- прямой удар в грудь тупым предметом;

- дорожно-транспортное происшествие;

- травмы при занятиях спортом;

- сдавление грудной клетки.

Заболевания, способствующие патологическим переломам ребер:

- ревматоидный артрит;

- остеопороз;

- туберкулез костей;

- болезни крови;

- злокачественные опухоли костного мозга и костной ткани;

- метастазы от злокачественного новообразования в кости;

- генетические аномалии развития костной системы;

- врожденное отсутствие грудины либо приобретенное нарушение ее целостности или полное ее отсутствие после хирургического вмешательства.

В детском возрасте костная система еще недостаточно сформирована, поэтому у детей до пубертатного периода переломы ребер редкость. У них значительная часть костей состоит из хрящевой ткани, с возрастом замещающейся костной.

В детском возрасте костная система еще недостаточно сформирована, поэтому у детей до пубертатного периода переломы ребер редкость. У них значительная часть костей состоит из хрящевой ткани, с возрастом замещающейся костной.

У людей преклонного возраста по ряду причин из костей вымывается кальций и они становятся хрупкими. Это приводит к переломам даже тогда, когда человек оступился при ходьбе либо при незначительном ударе по груди.

Классификация

Относительно этиологии переломы ребер бывают:

- Травматические. Когда на здоровую кость осуществляется непродолжительное, но мощное внешнее воздействие.

- Патологические. Когда структура кости нарушается на фоне течения основного заболевания. В этом случае перелом может быть случайным.

Градация переломов относительно механизма травмы:

- Прямые. Место излома локализуется в точке непосредственного воздействия травмирующего фактора.

- Непрямые. С угловым смещением обломков. При ударе по ребру ближе к позвоночному столбу возникает нарушение его целостности по типу сдвига со смещением периферического отломка внутрь, при этом основной – центральный – осколок остается на месте.

- Отрывные. Со значительным смещением обломка относительно ребра. Подобные травмы характерны для IX и нижерасположенных ребер.

Относительно повреждения кожных покровов:

- Закрытые: неполные; полные.

- Открытые: первичнооткрытые; вторичнооткрытые.

Различие переломов относительно характера повреждений:

- Изолированные.

- Сочетанные.

- Нетяжелые.

- Тяжелые.

- Полифокальные.

В зависимости от характера излома:

- Вколоченные.

- Продольные.

- Поперечные.

- Компрессионные.

- Косые.

- Зубовидные и другие.

Относительно имеющихся осколков, их численности и размеров:

- однооскольчатые;

- многооскольчатые;

- мелкооскольчатые;

- среднеоскольчатые;

- крупнооскольчатые.

Виды смещений осколков:

- Первичное.

- Вторичное.

Относительно пространственной ориентации обломков:

- По ширине, или вбок (боковые).

- По длине.

- По оси (угловые).

- По периферии.

Градация переломов ребер относительно клинического состояния:

- Стабильные.

- Нестабильные.

Механизм травмы

Механизм возникновения травмы бывает:

- Прямой. Характеризуется повреждением ребер в точке локализации травмирующего воздействия. При этом ребро, прогибаясь в грудную полость, ломается и повреждает ткань легких либо только листки плевры. Количество переломов одного ребра, как и число переломанных ребер зависят от площади травмирующей поверхности и силы удара. Двойные (окончатые) переломы возникают от сильных механических воздействий и большой площади поверхности травмирующего фактора. В результате травмы формируется «окно» – сегмент каркаса, отделившийся от грудной клетки.

- Непрямой механизм травмирования подразумевает сильное сжатие клетки, итогом которого становится перелом ребер с боков от площади действия травмирующей силы. Такие травмы получаются при ДТП либо падении на человека тяжелого груза с широкой поверхностью, к примеру железобетонной плиты. Для такого характера переломов используется термин «раздавленная грудная клетка».

Множественные двухсторонние травмы ребер, как правило, осложняются разрывом трахеи, какой-либо доли легкого и т. д. Для жизни опасны флотирующие переломы, при которых образуется отдельный от каркаса грудной клетки сегмент. Во время вдоха он западает внутрь, на выдохе – выпячивается наружу, приводя к дыхательной недостаточности.

Парадоксальное дыхание появляется при окончатых множественных переломах. Флотация магистральных сосудов и сердца заканчивается развитием нарушений сердечной деятельности вплоть до сердечной недостаточности. Летальность при таком варианте даже при условии оказания помощи в современных медицинских клиниках доходит до 40%.

Повреждение легкого и плевры часто осложняется пневмотораксом и гемотораксом. Первый приводит к накоплению воздуха в плевральной полости, из-за чего ткань легкого спадается, альвеолы перестают функционировать, средостение смещается в сторону здорового легкого. В итоге возникает расстройство кровообращения и дыхания.

При подкожной эмфиземе воздух попадает в подкожную клетчатку, где скапливается. При гемотораксе между внутренним и наружным листками плевры скапливается кровь, поступающая из раны и поврежденных межреберных и других сосудов.

Симптомы перелома ребер

Пострадавшего беспокоит резкая боль в районе ребер, которая усиливается во время разговора, дыхания, поворота туловища, кашля. Ее интенсивность снижается в покое, когда больной лежит или сидит без движений.

Пострадавшего беспокоит резкая боль в районе ребер, которая усиливается во время разговора, дыхания, поворота туловища, кашля. Ее интенсивность снижается в покое, когда больной лежит или сидит без движений.

В месте перелома наблюдаются кровоподтеки, отек тканей. При пальпации выявляется зона с резкой болезненностью, иногда хруст под пальцами, свидетельствующий об наличии костных отломков. Больной принимает положение тела, при котором боль становится минимальной.

При множественных переломах, особенно боковых либо передних отделов ребер, состояние пострадавшего ухудшается из-за нарастания нарушений легочной вентиляции. На фоне поверхностного дыхания учащается пульс, кожа становится бледной или синюшной. Человек старается максимально ограничить себя в движениях. Местно выявляется деформация грудной клетки, ссадины или открытые раны.

Признаки перелома ребра с развитием пневмоторакса – боль в груди от малейшего движения и одышка, при затрагивании ткани легкого присоединяется кровохарканье. На пораженной стороне дыхание не прослушивается. Крепитация воздуха при пальпации, напоминающая поскрипывание, свидетельствует о наличии подкожной эмфиземы.

Чем старше пациент, тем вероятнее присоединение разных осложнений, одно из которых посттравматическая пневмония, развивающаяся спустя несколько дней после травмы. Возможна застойная пневмония, проявляющаяся характерными симптомами: кашлем, повышением температуры, одышкой и т. д. При гемотораксе появляется холодный пот, бледность, цианоз, спутанность сознания, снижение артериального давления.

Первая помощь при переломе ребер

Порядок действий во время оказания первой помощи пострадавшему до приезда скорой помощи:

- Если человек в сознании, то посадить его. Как правило, он сам инстинктивно принимает максимально удобное положение – сидя или полусидя с опорой на спину. Оградить от разговоров и движений. Если пострадавший из-за сильной травматизации не может сидеть, то следует обеспечить ему полулежачее положение, положив под спину и голову валик, сформированный из одежды или подручных средств.

- Обеспечить доступ свежего воздуха. Для этого нужно расстегнуть воротник рубашки, предотвратить скопление большого количества народа около пострадавшего.

- Уменьшить боль, положив на место травмы (при отсутствии открытой раны) лед либо другой холодный предмет, оказавшийся под рукой. Можно дать какой-либо таблетированный обезболивающий или нестероидный противовоспалительный препарат, например ибупрофен, нимику, парацетамол, анальгин.

Медицинская помощь, оказываемая бригадой скорой помощи:

- Обезболивание пациента путем инъекционного введения наркотических или ненаркотических обезболивающих препаратов. В зависимости от состояния пострадавшего делают укол диклофенака, кеторолака, промедола, трамадола или морфина.

- Иммобилизация грудной клетки для исключения межреберной мускулатуры из акта дыхания. Давящая повязка при переломе ребер накладывается непосредственно на грудную клетку. Каждый тур бинта наматывается внахлест на выдохе.

- Транспортировка пострадавшего до машины, как и до больницы, осуществляется в сидячем, в крайнем случае в полулежачем, положении на носилках. В карете пациенту дают дышать увлажненным кислородом через маску. Возможна венепункция с целью установки «капельницы».

Диагностика при переломе ребер

Чаще выявление травмы грудного каркаса у находящего в сознании пациента не является проблемой. Аускультация и пальпация дают возможность предположить наличие перелома. Для подтверждения диагноза требуется ряд обследований.

Лабораторная диагностика:

- анализы мочи и крови;

- микробиологическое исследование плевральной жидкости.

Инструментальные методы диагностики:

- обзорная рентгенография грудной клетки;

- рентгеноскопия легких;

- УЗИ плевральной полости;

- КТ и/или МРТ грудной клетки;

- плевральная пункция.

Лечение перелома ребер

Проводится отталкиваясь от степени травматизации, количества сломанных ребер, тяжести состояния больного и наличия осложнений. Лечение перелома ребра без осложнений проводится амбулаторно. Более тяжелые травмы требуют госпитализации в профильное отделение.

Схема лечения перелома ребер в травматологии:

- Обезболивание с помощью новокаиновой блокады или наркотических обезболивающих, используемых в крайнем случае и непродолжительное время.

- Гипсовая повязка – корсет.

- Круговая повязка из эластичных бинтов. Производится при плохой переносимости гипсового корсета.

- Иммобилизация осколков ребер специальными пластинами, которые помогают удерживать осколки в нужном положении. В этом случае требуется строгий постельный режим на время установки жесткого каркаса.

- Медикаментозная терапия состоит из курса НПВС или наркотических препаратов, принимаемых внутрь либо в виде инъекций. При присоединении инфекции – антибиотиков.

- Физиотерапия.

- Лечебная гимнастика.

Перечень дополнительных мероприятий, проводимых при осложненных переломах:

- Пункция плевральной полости при гемотораксе.

- Пункция или дренирование плевральной полости при пневмотораксе.

Операция может потребоваться в следующих случаях:

- Открытая рана.

- Повреждение крупных артерий и сосудов.

- Пневмоторакс.

- Гемоторакс.

- Разрыв трахеи, легкого, селезенки и т. д.

- Значительное смещение костных осколков.

Осложнения

- тампонада сердца;

- гемоторакс;

- обильные внешние и внутренние кровотечения;

- пневмоторакс;

- сердечная и дыхательная недостаточность;

- присоединение инфекционных осложнений, будь то загноение раны или сепсис;

- подкожная эмфизема;

- разрыв трахеи;

- разрыв легкого или сердца.

Источник