Смерть от ушиба головы

Смерть его наступила в пределах суток до исследования в морге от ушиба головного мозга, возникшего в результате закрытой черепно-мозговой травмы, о чем свидетельствуют: кровоподтек правого глаза, рана лобной области, кровоизлияний в мягкие покровы головы в лобной области, под твердой мозговой оболочкой правого полушария по наружно-боковой поверхности теменно-височной области, в проекции трех центральных извилин, объемом 150 мл, кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки в теменной доле слева и справа, в правой височной доле, внутристволовые кровоизлияния, признаки быстро наступившей смерти, данные судебно-гистологического исследования.

Мягкие покровы головы с внутренней поверхности и на разрезе полнокровные, влажные, желтовато-красноватой окраски, с темно-красным тусклым кровоизлиянием в лобной области по срединной линии в проекции вышеописанной раны, размером 3х2. Кости свода черепа целы, толщиной на распиле от 0,3 см до 0,8 см. Твердая мозговая оболочка слегка напряжена, с костями свода черепа не сращена. Внутренняя поверхность ее серовато-перламутровой окраски, влажная, полнокровная. Пластинчатое кровоизлияние под твердую мозговую оболочку правого полушария по наружно-боковой поверхности теменно-височной области, в проекции трех центральных извилин, в виде темно-красных рыхлых свертков крови, объемом 150 мл, слабо спаянного с оболочками. Мягкие мозговые оболочки серовато-красноватой окраски, отечные, полнокровные, влажные. Темно-красные ограниченные кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки в теменной доле слева, размером 3х2см, в теменной доле справа, размером 3х1,5см, в височной доле справа, размером 2х2см, глубиной до 0,6см, борозды и извилины здесь выражены отчетливо, рельефно, борозды правого полушария головного мозга сглажены, извилины уплощены. Сосуды основания мозга спавшиеся, стенки их полупрозрачные, без бляшек. Желудочки мозга в размерах не увеличены, в них содержится небольшое количество сероватой жидкости. Сосудистые сплетения желудочков полнокровные, сине-фиолетовой окраски, без кровоизлияний. Сосуды эпендимы полнокровные, ветвистые, с мелкоочаговыми, сливающимися между собой темно-красными кровоизлияниями вокруг них в области ромбовидной ямки мозга. Полушария головного мозга на разрезе с четкой границей между серым и белым веществом, влажные, умеренно полнокровные, отечные, без кровоизлияний. Вещество продолговатого мозга, Варолиева моста, ножек мозга и мозжечка на разрезе структурное, влажное, умеренно полнокровное, отечное. Вещество мозга дрябловатой консистенции, по плоскости разреза мозга из перерезанных сосудов редкими каплями растекается жидкая темно-красная кровь.

Судебно-гистологическое исследование: субдуральная гематома в твердой мозговой оболочке с реактивными проявлениями, давностью образования ориентировочно 3-4 суток. Выраженный отек мозга. очаговые субарахноидальные кровоизлияния в коре теменной и височной доли справа с реактивными проявлениями. Мелкоочаговые вторичные кровоизлияния в стволе мозга. склероз мягких мозговых оболочек. Атеросклероз отдельных артерий мозга.

обстоятельства:за 3 дня до смерти распивали спиртное,далее потерпевшего избивали кулаками и ногами и 1раз ковшом по голове ударили.после этого никуда не ходил потерпевший,лежал дома, не вставал,не передвигался,приходили проверять его,он разговаривал односложно,а через дня обнаружен мертвым.

вопросы:1.количество травматических воздействий.2. мог ли объем крови в субдуральной гематоме достигнуть 150 мл в течение суток с момента получения чмт? 3. чем вызвана больше смерть субдуральной гематомой или ушибом головного мозга? 4. какое суд-мед.исследование дает более полный результат внешний осмотр или суд.гистологическое исследование?

Источник

В большинстве случаев при травме головы смерть происходит не от переломов или кровотечений, а от паралича витальных центров вследствие повышения внутричерепного давления, отёка мозга и шока (БартоАнсарт).

Это понятно, так как повышение внутричерепного давлении и внутричерепное кровоизлияние сдавливают не только близлежащие части мозга, но и продолговатый мозг и питающие его сосуды (Косоротов). К сдавлению мозг очень чувствителен. Уменьшение черепной полости на 40 см3 не вызывает расстройств, а на 100 см3 — ведёт к тяжёлому состоянию и смерти (Косоротов), а прижатие сонной артерии через 20 минут даёт состояние близкое к сотрясению мозга (Риттер).

Кроме повреждений мозга, причиной смерти при травме головы может быть менингит, сепсис, задушение аспирационными массами (кровотечение — рвота) и т. д. Наблюдаемые при травме головы молниеносные менингиты, которые, не успев развиться, обусловливают смерть, позволяют предполагать развитие тяжёлой интоксикации, которую назовём инфекционным шоком, наподобие внезапной смерти при кажущемся благополучии после инфекционного заболевания (скарлатина и др.).

С развитием хирургии возможность выздоровления при ранениях головы расширилась. Так, сквозное ранение мозга считалось (Бергман) безусловно смертельным. Но уже в 1890 году Спижарский приводит из литературы 140 случаев ранений мозга с выздоровлением. При этом некоторые из больных жили до 20 лет.

Перелом основания черепа также раньше считался смертельным заболеванием (Дессо. Шопарт по Бергману), а затем клинически и патолого-анатомкчески было доказано нередкое выздоровление (Брунс). Бергман на вскрытиях обнаружил заживление громадных дефектов основания черепа, причём эти дефекты не вызывали у больных никаких расстройств.

Тяжёлое состояние больных и большой процент неблагоприятного исхода при переломе основания черепа зависит от создающихся при этом воздействии на нервы (черепно-мозговые и симпатические), сосуды (сонная артерия, кавернозный, поперечный синусы и др.), мозг (витальные центры) и возможностей развития и распространения инфекции.

Из всех случаев повреждений пирамидок височной кости наиболее благоприятный исход дают продольные переломы — и даже при инфекции (Ланге, Матвеев). Значительно худший исход дают поперечные переломы пирамидок. Они нередко кончаются менингитом и смертью.

Такой пример приводит Политцер. Женщина после падения на затылок была без сознания, затем полная глухота, шум, боль в голове, головокружение. Через 6 недель — смерть. На вскрытии обнаружено: поперечный перелом пирамидок через преддверие, гной в полукружных каналах, улитке, левой височной кости. Кровянистые массы в правом лабиринте. Барабанные перепонки и слуховые косточки не повреждены.

Переломы придаточных пазух носа обычно дают благоприятный исход. Последний хуже, если пазухи были больны до травмы. Из всех придаточных пазух носа самый опасный для жизни — перелом основной пазухи и прежде всего в отношении сильных кровотечений.

Практика показывает, что дети легче взрослых переносят травму головы, и у них реже остаются последующие дефекты. Например, установлено, что падение даже с большой высоты у детей, особенно до 5 лет, часто проходит безнаказанно (Александров приводит на 220 случаев — 1 смерть). Это происходит в силу небольшого веса, малой живой силы и хорошей амортизации удара подкожным жировым слоем. Александров приводит 2 случая: девочка 4 лет упала с 4-го этажа на утку. Выздоровела через 12 дней. Девочка 6 лет получила удар по голове упавшей 10-пудовой кипой бумаги. Потеряла сознание. Было кровотечение из правого уха и рвота. Быстро выздоровела.

Тяжелее всего переносят травму старики. Но в литературе описаны отдельные случаи необыкновенной сопротивляемости черепа и в пожилом возрасте. Так, Новотельцев описывает, как на голову мужчины 65 лет наехало колесо грузовика, которое, скатившись, переломило ключицу. Больной чувствует себя вполне здоровым.

Разбирая последствия после повреждений головы через 1—5 лет, Глезер установил в 80% случаев субъективные расстройства, в 32% — органические поражения нервной системы, в 13% —дефекты слуха, а в 3,5% — зрения.

Статистика поздних результатов повреждения черепа (по Шульцу) даёт лучшие результаты, чем это сначала кажется. Шведское страховое общество выплачивает длительную ренту только в 26% всех переломов черепа, из них 5% —полностью нетрудоспособны.

Переломы основания черепа дают худший эффект — часть больных совершенно теряет трудоспособность, а часть их переходит на лёгкую работу.

— Вернуться в оглавление раздела «Травматология»

Оглавление темы «Травмы головы»:

- Оперативная тактика при травмах черепа

- Пластика кожных ранений головы. Принципы операций на черепе

- Исход травмы головы. Пример течения травмы свода черепа

- Заживление костей черепа. Пластическое закрытие дефектов черепа

- Причины смерти после травмы головы. Влияние возраста на течение травмы головы

- Морфология изменений уха при травме головы. Микроскопия ушей

- Гистологические срезы внутреннего уха при травме головы

- Примеры повреждений внутреннего уха при травме головы

- Примеры травм органа слуха при повреждениях черепа

- Гистология изменений мозга — варолиева моста при травме головы

Источник

Травмам головы, причиняемым тупым твердым предметом, посвящено множество научных публикаций. Однако до сих пор здесь много спорного. Например, по данным одних авторов из всех черепно-мозговых травм на долю закрытых приходится 82,2%, а по данным других только 28,5%. Значительная часть исследователей под закрытой черепно-мозговой травмой понимают отсутствие повреждений мягких тканей; другие — либо переломы костей черепа при целости кожных покровов, либо повреждение мягких тканей без нарушения целости костей. Есть и такие исследователи, которые к закрытым повреждениям головы относя такие, при которых не нарушена целость твердой мозговой оболочки.

Долголетние наблюдения за общедоступными научными публикациями и систематическое изучение практического материала, начиная с 1960 года по обсуждаемой теме, убеждает в том, что при черепно-мозговых травмах, причиняемых твердыми тупыми предметами основные морфологические изменения реак-тического характера, обусловливаемые и остро возникающими разностями внутричерепного давления, и кавитацией, и теорией градиента давления, и, более вероятно, различными вариантами соответствующих сочетаний, возникают в полости черепа именно до момента нарушения его герметичности. Поэтому к закрытой черепно-мозговой травме следует относить только повреждения, при которых герметичность черепа не нарушена.

Исходя из изложенного принципа, в 1984 году в г. Благовещенске смертельные травмы головы, причиняемые твердыми тупыми предметами, составили 12,8%, из них открытых, т. е. с нарушением герметичности черепной полости — 73,8%; закрытых — 26,2%.

Как показывает повседневная практика, при исследовании черепно-мозговых травм наиболее трудным является определение непосредственной причины смерти, тогда как основная ее причина («Основное заболевание», «Основное повреждение») устанавливается значительно легче.

При конструкции патологоанатомического диагноза мы придерживались следующих определяющих принципов:

- — основной причиной смерти («Основным заболеванием», «Основным повреждением») считалась нозологическая единица, приведшая к смерти непосредственно или через свои последствия, закономерно вытекающие из особенностей развития ее внутринозологических причинно-следственных связей;

- — к осложнениям основного заболевания (повреждения) относились морфогенетические звенья, возникающие в организме после прекращения действия этиологического фактора (в данном случае — кинетической энергии тупого твердого предмета) и свойственные закономерности развития причинно-следственных связей только при данной нозологической единице;

- — за непосредственную причину смерти принималось или само основное повреждение (например, обширные разрушения ткани головного мозга) или конкретный его морфологический элемент (например, первичное механическое разрушение продолговатого мозга) или же любое из последующих морфогенетических звеньев, с которого начинался процесс умирания организма (например, сдавление головного мозга, травматический менингит, воспаление легких мозгового происхождения и т. д.).

Таким образом, в городе Благовещенске в 1984 году при черепно-мозговых травмах, причиняемых твердыми тупыми предметами, были установлены следующие непосредственные причины смерти:

- Сдавление головного мозга — 46,7% (тотальным кровоизлиянием под оболочки и в желудочки головного мозга — 37,7%; субдуральной гематомой — 7,2%; эпидуральной гематомой — 1,8%);

- Несовместимые с жизнью повреждения ткани головного мозга —32,2%;

- Повторные («вторичные») кровоизлияния в стволовую часть головного мозга — 15,7%;

- Пневмонии мозгового (центрального) происхождения — 3,6%;

- Травматический менингоэнцефалит—1,8%.

Введение в схему патологоанатомического диагноза специального пункта, предусматривающего непосредственную причину смерти стало для практики повседневной необходимостью.

После пунктов: 1. Основное заболевание; 2. Осложнения основного заболевания, рекомендуется ввести в патологоанатомический диагноз пункт. 3. Непосредственная причина смерти.

похожие статьи

Диагностические возможности компьютерной томографии при судебно-медицинской экспертизе черепно-мозговой травмы / Кильдюшов Е.М., Егорова Е.В., Кузин А.Н., Жулидов А.А. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 2018. — №4. — С. 19-23.

Определение давности повреждений головного мозга по изменениям ядрышкового организатора в астроцитах / Морозов Ю.Е., Колударова Е.М., Горностаев Д.В., Кузин А.Н., Дорошева Ж.В. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 2018. — №4. — С. 16-18.

Значение метода кардиоинтервалографии для экспертной и клинической практики / Елфимов А.В., Малахов Н.В. // Медицинская экспертиза и право. — 2011. — №1. — С. 40-43.

Особенности антиоксидантной системы при травматических внутричерепных гематомах со смертельным исходом / Кравцов Ю.И., Шевченко К.В. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2019. — №18. — С. 105-108.

Судебно-медицинская оценка повреждений лица без признаков черепно-мозговой травмы / Авдеев А.И., Жукова Н.Ю. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2019. — №18. — С. 14-17.

больше материалов в каталогах

Черепно-мозговая травма

Источник

Травмировать головной мозг может любой сильный удар в область головы, включая те случаи, когда череп сохраняет целостность. Несмотря на то, что мозг заключен в мягкие оболочки и «плавает» в цереброспинальной жидкости, от ударов по инерции о внутреннюю поверхность черепа он защищен не на все 100%. При переломе же черепа мозг может быть поврежден осколками костей.

Любой врач-терапевт при первом знакомстве и составлении истории болезни обязательно поинтересуется, имеются ли в анамнезе его нового пациента черепно-мозговые травмы. Повреждения головного мозга способны годами оказывать влияние на эмоционально-психическое состояние человека, работу его внутренних органов и жизненно важных систем.

Виды травм головного мозга и их признаки

По данным НИИ им. Н.В. Склифосовского, в России основными причинами травм головного мозга являются падение с высоты роста (как правило, в нетрезвом состоянии) и повреждения, полученные в ходе действий криминального характера. Суммарно на долю лишь этих двух факторов приходится около 65% случаев. Еще около 20% составляют дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты. Эта статистика отличается от мировой, в которой на долю ДТП приходится половина травм головного мозга. В целом в мире ежегодно получают травмы головного мозга 200 человек из 10 000, и эти цифры имеют тенденцию к росту.

Сотрясение головного мозга . Возникает после небольшого травмирующего воздействия на голову и представляет собой обратимые функциональные изменения головного мозга. Встречается почти у 70% пострадавших с черепно-мозговыми травмами. Для сотрясения мозга характерна (но не обязательна) кратковременная потеря сознания — от 1 до 15 минут. Вернувшись в сознание, больной часто не помнит обстоятельств произошедшего. Его при этом могут беспокоить головная боль, тошнота, реже рвота, головокружение, слабость, болезненность при движении глазных яблок. Эти симптомы самопроизвольно затухают через 5–8 дней. Хотя сотрясение считается легкой травмой головного мозга, около половины пострадавших имеют различные остаточные явления, способные снизить трудоспособность. При сотрясении головного мозга обязателен осмотр у нейрохирурга или невролога, которые определят необходимость КТ или МРТ головного мозга, электроэнцефалографии. Как правило, при сотрясении головного мозга не требуется госпитализация, достаточно амбулаторного лечения под наблюдением невролога.

Сдавление головного мозга . Происходит из-за гематом в полости черепа и уменьшения внутричерепного пространства. Опасно тем, что из-за неизбежного ущемления ствола головного мозга нарушаются жизненно важные функции дыхания и кровообращения. Гематомы, вызывающие сдавление, необходимо срочно удалять.

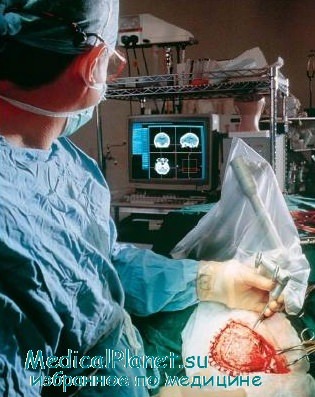

Ушиб головного мозга . Повреждение вещества мозга вследствие удара по голове, чаще с кровоизлиянием. Может быть легкой, средней и тяжелой степени тяжести. При легких ушибах неврологические симптомы держатся 2–3 недели и проходят самостоятельно. Средняя тяжесть характеризуется нарушениями психической деятельности и преходящими расстройствами жизненно важных функций. При тяжелых ушибах больной может находиться без сознания несколько недель. Ушибы головного мозга, их степень и состояние в ходе лечения диагностируются с помощью компьютерной томографии. Лечение медикаментозное: назначаются нейропротекторы, антиоксиданты, сосудистые и седативные препараты, витамины группы В, антибиотики. Показан постельный режим.

Аксональные повреждения . Аксоны — это длинные цилиндрические отростки нервных клеток, которые могут быть повреждены при ударе по голове. Аксональные повреждения — это множественные разрывы аксонов, сопровождающиеся микроскопическими кровоизлияниями в мозг. Этот вид травмы мозга ведет к прекращению корковой деятельности и впадению больного в кому, которая может длиться годами, пока мозг снова не заработает сам. Лечение состоит в поддержании жизненных функций и предотвращении инфекционных заболеваний.

Внутричерепное кровоизлияние . Удар по голове может стать причиной разрушения стенки одного из кровеносных сосудов, что ведет к локальному кровоизлиянию в полость черепа. Внутричерепное давление мгновенно повышается, от чего страдают ткани мозга. Симптомы внутричерепного кровоизлияния — резкая головная боль, угнетенность сознания, судорожные припадки, рвота. Единой тактики лечения подобных случаев нет, в зависимости от индивидуальной картины совмещаются медикаментозные и хирургические методы, направленные на удаление и рассасывание гематомы.

Последствия травм головы

Разнообразные последствия травмы головного мозга могут проявляться в ходе ее лечения, в реабилитационный (до полугода) и отдаленный период (как правило, до двух лет, но возможно и дольше). Прежде всего это психические и вегетативные дисфункции, которые способны осложнить больному всю дальнейшую жизнь: изменения чувствительности, речи, зрения, слуха, подвижности, расстройства памяти и сна, спутанность сознания. Возможно развитие посттравматических форм эпилепсии, болезни Паркинсона, атрофии мозга. Чем тяжелее травма, тем больше негативных последствий она за собой несет. Многое зависит не только от правильного лечения, но и от реабилитационного периода, когда больной постепенно возвращается к обычной жизни и есть возможность вовремя отследить начало посттравматических заболеваний, чтобы начать их лечение.

Истории известны случаи, когда травмы головного мозга приводили к появлению у пострадавшего новых талантов — например, повышению способностей к изучению иностранных языков или точных наук, к изобразительному искусству или музыке. Это называется приобретенным синдромом саванта (приобретенным савантизмом). Часто эти способности основаны на старых воспоминаниях — например, пациент мог какое-то время учить китайский язык в школе, полностью его забыть, но вновь заговорить на нем после травмы и продолжить обучение с лучшими успехами.

Первая помощь при травмах головы

Попасть в ситуацию, когда рядом окажется человек с травмой головы, может каждый. Зная правила оказания первой доврачебной помощи, можно облегчить его состояние и даже спасти жизнь.

- Признаком серьезной черепно-мозговой травмы является истечение крови или светлой жидкости (ликвора) из носа или уха, появление синяков вокруг глаз. Симптомы могут появиться не сразу, а спустя несколько часов после травмы, поэтому при сильном ударе по голове необходимо вызывать скорую сразу.

- Если пострадавший потерял сознание, следует проверить дыхание и пульс. При их отсутствии потребуется сделать искусственное дыхание и массаж сердца. При наличии пульса и дыхания человека до приезда скорой укладывают на бок, чтобы возможная рвота или запавший язык не дали ему задохнуться. Сажать или поднимать на ноги его нельзя.

- При закрытой травме к месту удара надо приложить лед или холодное мокрое полотенце, чтобы приостановить отек тканей и уменьшить боль. При наличии кровоточащей раны следует смазать кожу вокруг нее йодом или зеленкой, закрыть рану марлевой салфеткой и аккуратно перевязать голову.

- Категорически запрещается трогать или удалять торчащие из раны обломки костей, металла или другие инородные тела, чтобы не усилить кровотечение, не повредить ткани еще больше, не занести инфекцию. В этом случае вокруг раны сначала укладывают марлевый валик, а потом делают перевязку.

- Транспортировать пострадавшего в больницу можно только в лежачем положении.

В больнице проводится осмотр, определяется степень тяжести состояния пациента, назначаются диагностические процедуры. При открытых ранах с обломками костей или другими инородными телами пациенту требуется срочная операция.

Восстановительная терапия

Реабилитационный период необходим для того, чтобы максимально вернуть пациенту утраченные из-за травмы функции и подготовить его к дальнейшей жизни. Международными стандартами предлагаются следующие меры по реабилитации после травмы головного мозга:

- Нейропсихологическая коррекция — для восстановления памяти внимания и контроля над эмоциями.

- Медикаментозная терапия — для восстановления кровообращения головного мозга.

- Логопедические занятия.

- Разные виды психотерапии — для снятия депрессивных состояний.

- Акватерапия, стабилометрия, PNF-терапия — для компенсации двигательных нарушений.

- Физиотерапия (магнитотерапия, транскраниальная терапия) — для стимуляции мозговой деятельности.

- Диетическое питание — для снабжения клеток мозга всеми необходимыми аминокислотами.

- Обеспечение физического комфорта и внимательный сестринский уход.

- Семейное консультирование — для создания обстановки взаимопонимания в семье.

Оптимальный срок начала реабилитационного лечения — 3–4 недели с момента получения травмы головы. Наибольших успехов в восстановлении можно достичь в последующие 1,5—2 года после выписки из стационара, дальше прогресс будет замедляться.

Источник