Смещение зрачка после ушиба

Описание

Этиология и классификация

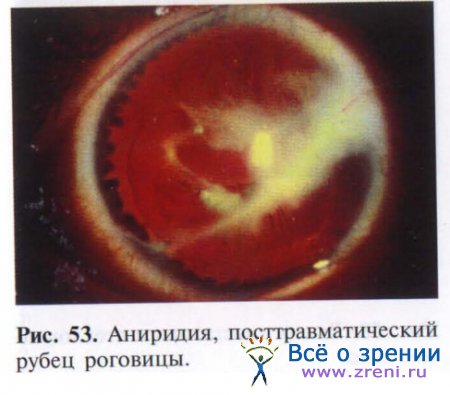

Повреждения радужки и хрусталика могут быть следствием как тупых травм, так и проникающих ранений глазного яблока. Так, возможно возникновение травматического мидриаза вследствие пареза сфинктера, частичного и полного иридодиализа, следствием последнего является возникновение аниридии (рис. 53).

Кроме того, возможны радиальные разрывы радужки и отрыв ее части с образованием секторальных дефектов. При повреждении сосудов радужки возникает гифема, которая может быть частичной и полной.

Любое травмирующее воздействие на хрусталик достаточно интенсивности даже без нарушения целостности капсулы приводит к возникновению помутнений различной степени выраженности. При сохранении капсульного мешка чаще развивается субкапсулярная катаракта с локализацией помутнений в проекции приложения травмирующей силы. При тупой травме глаза возможно образование на передней капсуле хрусталика отпечатка пигментного листка радужки — кольца Фоссиуса.

При разрыве хрусталиковой сумки, что, как правило, имеет место при проникающем ранении, возникает быстрое помутнение всех хрусталиковых волокон с их набуханием. При этом весьма частым осложняющим фактором является выход волокон хрусталика в зоне дефекта в переднюю камеру и при сквозном ранении хрусталика с повреждением передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело.

Следствием механической травмы нередко является патология связочного аппарата хрусталика. Так, после воздействия повреждающего фактора возникает подвывих (сублюксация), при котором происходит разрыв части цинновых связок, но, тем не менее, при помощи оставшихся участков ресничного пояска хрусталик удерживается на своем месте. Более тяжелым состоянием является вывих (люксация) хрусталика в переднюю камеру или в стекловидное тело. Люксация в переднюю камеру вызывает развитие вторичной факотопической глаукомы с очень высокими значениями офтальмотонуса вследствие полной блокады оттока жидкости из глаза.

При проникающих ранениях весьма частым является наличие инородных тел в передней камере, на радужке и в веществе хрусталика.

Клинические признаки и симптомы

При травмах глаза одним из типичных синдромов является синдром раздражения первой ветви тройничного нерва, который проявляется блефароспазмом, слезотечением и светобоязнью, а также может характеризоваться возникновением болевого синдрома различной степени выраженности.

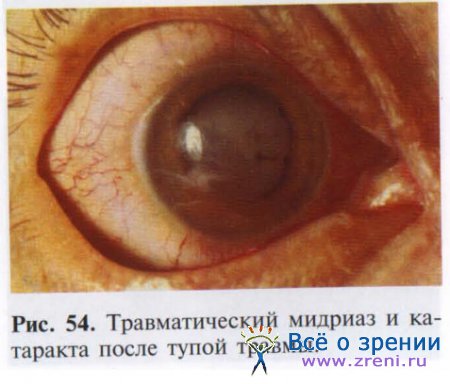

Травматический мидриаз представляет собой парез сфинктера зрачка (рис. 54).

Возникает практически сразу после травмирующего воздействия и характеризуется отсутствием реакции зрачка на свет и увеличением его размера до 7-10 мм. Больные предъявляют жалобы на светобоязнь и снижение остроты зрения вследствие отсутствия эффекта диафрагмы.

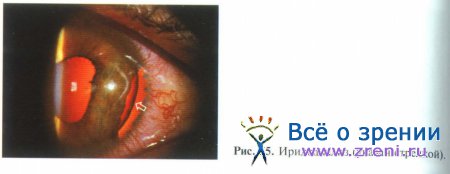

Иридодиализ характеризуется частичным или полным отрывом корня радужки, что также нарушает функционирование автоматической диафрагмы глазного яблока (рис. 55).

Весьма частым спутником этого патологического состояния является кровотечение из поврежденных сосудов, что является причиной образования частичной или полной гифемы. Полный отрыв корня радужки ведет к формированию аниридии. Больные жалуются в основном на снижение зрения различной степени, светобоязнь.

Радиальные разрывы радужки и секторальные дефекты образуются, как правило, при проникающих ранениях глаза. Причиной их является непосредственно ранящее воздействие инородного тела. Также возможно образование гифемы. Кроме того, частным случаем, приводящим к образованию дефектов ткани радужки, является ее ущемление в ране при проникающем ранении. Это ведет к значительным повреждениям иридальной ткани, ее разволокнению, ишемизации и некрозу вставленных в рану участков.

Кольцо Фоссиуса представляет собой отложения пигмента на передней капсуле хрусталика в проекции зрачка и является следствием компрессии радужки во время тупой травмы (рис. 56).

Само по себе данное состояние не является опасным и не служит причиной появления специфических жалоб.

Субкапсулярные помутнения хрусталикового вещества также могут быть следствием тупой травмы глаза. Причиной их возникновения является компрессионная травма хрусталиковых волокон, приводящая к их патологическому изменению. В зависимости от локализации помутнений они могут быть причиной значительного снижения зрения (при центральном расположении) либо не вызывают каких-либо жалоб со стороны больного.

Травматическая катаракта с нарушением целостности хрусталиковой сумки возникает чаще после проникающего ранения, но возможно развитие этого патологического состояния и после тупой травмы. В зависимости от локализации и величины дефекта капсулы хрусталика формирование катаракты вследствие интенсивного оводнения хрусталиковых волокон происходит через 1-7 сут. Осложняющим фактором является выраженное набухание вещества хрусталика, что приводит к увеличению объема волокон и достаточно часто — к выходу некоторого их количества в переднюю камеру, а при наличии дефекта задней капсулы и передней гиалоидной мембраны — в стекловидное тело. Это может приводить к потере эндотелиальных клеток роговицы вследствие механического контакта хрусталикового вещества с последней, развитию факогенного увеита и вторичной глаукомы. Жалобы больных сводятся к прогрессирующему ухудшению зрительных функций.

Подвывих хрусталика возникает вследствие разрыва части волокон цинновой связки хрусталика. Основным в диагностике этого патологического состояния является анализ биомикроскопических признаков: факодонеза, иридодонеза, асимметрии глубины передней камеры, смещения хрусталика (рис. 57).

Различают 3 степени сублюксации.

При подвывихе I степени: в условиях максимального мидриаза при биомикроскопии край хрусталика не виден; равномерно увеличена или уменьшена глубина передней камеры; иридодонез и факодонез незначительные.

При подвывихе II степени: край хрусталика не заходит за оптическую ось; передняя камера неравномерная; иридодонез и факодонез выраженные.

При подвывихе III степени: край хрусталика заходит за оптическую ось; разрыв цинновой связки распространяется более чем на 180° окружности; иридодонез и факодонез выраженные.

При сублюксации наблюдается расстройство аккомодации, возможно возникновение хрусталикового астигматизма вследствие неравномерного натяжения хрусталиковой сумки со стороны сохранившихся связок. Уменьшение глубины передней камеры при сублюксации может затруднять отток водянистой влаги и быть причиной развития вторичной факотопической глаукомы.

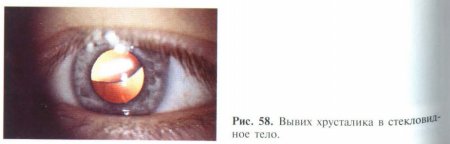

Вывих хрусталика происходит в случае разрыва всех цинновых связок. При этом хрусталик может быть люксирован как в стекловидное тело (рис. 58), так и в переднюю камеру.

Если вывихивание в витре-альную полость протекает относительно благоприятно и сопровождается лишь ухудшением зрения, то его смещение в переднюю камеру вызывает блокаду оттока водянистой влаги из глаза, что сопровождается резким повышением внутриглазного давления (факотопическая глаукома), а контакт с эндотелием роговицы может стать причиной эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы.

Инородные тела, локализующиеся в передней камере, на радужке и в хрусталике, требуют быстрого удаления во избежание дополнительного повреждения внутриглазных структур, развития инфекционных осложнений и возможного токсического влияния материала инородного тела (металлоз).

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

Для диагностики повреждений радужки и хрусталика в первую очередь проводят биомикроскопию. В качестве дополнительных методов применяют двух- и трехмерное ультразвуковое сканирование, позволяющее определить наличие и расположение инородных тел в глазу. С этой же целью выполняется рентгенография по Балтину и по Фогту. Одним из наиболее современных методов является ультразвуковая биомикроскопия, позволяющая оценить состояние связочного аппарата и капсулы хрусталика.

Дополнительные данные могут быть получены на основании анамнеза (материал инородного тела, направление и сила удара и т.п.)

Клинические рекомендации

При лечении повреждений радужки и хрусталика применяют медикаментозные и хирургические методы.

Терапевтические мероприятия направлены в первую очередь на купирование воспалительного процесса, а при наличии проникающего ранения — и на профилактику и лечение инфекционных осложнений. При наличии гифемы дополнительно назначают препараты, ускоряющие ее рассасывание.

Учитывая тот факт, что радужка имеет богатую иннервацию является важнейшей рефлексогенной зоной, а также то, что вещество хрусталика обладает аутоантигенными свойствами, больным с повреждениями этих структур даже без нарушения целостности глаза назначают интенсивную противовоспалительную терапию.

В конъюнктивальный мешок закапывают в 1-е сутки каждый час, затем 3—6 р/сут: дексаметазона 0,1% р-р (Максидекс); бетаметазона 0,1% р-р (Бетам-Офталь); дезонид-21-натрия фосфата 0,25% р-р (Пренацид). Параллельно назначают инстилляции 3—6 р/сут НПВС: диклофенак натрия 0,1% р-р (Дикло-Ф, Наклоф).

С целью уменьшения экссудации из сосудов радужки и риска образования синехий закапывают мидриатики непрямого и прямого действия в 2 р/сут: атропина сульфата 1% р-р (Атромед); фенилэфрина 2,5% и 10% р-р (Ирифрин).

В качестве антибактериальной терапии назначают антибиотики в виде инстилляции 3—6 р/сут: гентамицина 0,3% р-р (Гентамицин); тобрамицина 0,3% р-р (Тобрекс); ципрофлоксацина 0,3% р-р (Ципромед); офлоксацина 0,3% р-р («…»).

Кроме того, широкое распространение получили глазные капли, представляющие комбинированные препараты, содержащие антибиотики и ГКС (инсталлируют 3—6 р/сут): неомицин/полимиксин В/дексаметазон р-р (Макситрол); гентамицин/дексаметазон р-р (Декса-гентамицин); гентамицин/бетаметазон р-р (Гаразон).

При наличии выраженного воспаления и при присоединении инфекционного процесса назначают периокулярные инъекции ГКС и антибиотиков 1—2 р/сут: дексаметазона 4 мг/мл по 0,5 мл; гентамицина 40 мг/мл по 0,5 мл. В этом случае системно назначают мощные НПВС: целексоксиб (Целебрекс, таблетки 200 мг) по 1 таблетке 2 р/сут.

С целью ускорения рассасывания гифемы применяют ежедневно периокулярные инъекции по 1 мл гистохрома 0,02% р-р (Гистохром) и назначают аутогемотерапию по обычной схеме.

Хирургическая коррекция может быть проведена только после купирования воспалительных и инфекционных осложнений. Исключение составляет первичная хирургическая обработка, направленная на удаление доступных визуальному контролю инородных тел и восстановление целостности глаза. Кроме того, в ряде случаев удаляют травматическую катаракту на фоне факогенного увеита с целью устранения причины воспаления.

При выполнении реконструктивных вмешательств при повреждении радужки и хрусталика, как правило, в первую очередь производят манипуляцию с хрусталиковыми структурами с целью удаления травматической катаракты, имплантации интраокулярной линзы, ее фиксации в глазу. Следующим этапом выполняют пластику радужки, устраняют травматический мидриаз, а в случае аниридии — подшивают искусственную радужную оболочку.

Хирургическое лечение травматических катаракт в последнее время все чаще проводят с использованием технологий малых разрезов и факоэмульсификационной техники. При полной или частичной сохранности связочного аппарата весьма полезной для уменьшения силы воздействия на связочный аппарат и стабилизации самого капсульного мешка является имплантация капсульного кольца сразу после выполнения капсулорексиса или вскрытия передней капсулы при невозможности его выполнения. Удаление хрусталика весьма часто производят в режиме ирригации-аспирации без применения ультразвука ввиду низкой плотности травматических катаракт. Важным моментом является использование вискоэластиков, защищающих эндотелий во время вмешательства. В то же время имеющиеся повреждения капсульного мешка обуславливают использование минимальной интенсивности аспирационных потоков. При выпадении стекловидного тела через дефект в задней капсуле выполняют переднюю витрэктомию.

При вывихе хрусталика в стекловидное тело наиболее оптимальными являются проведение передней витрэктомии и перемещение хрусталика в переднюю камеру, где, как и при первичной люксации вперед, может быть произведена факоэмульсификация. При этом во избежание его повторного погружения в витреальную полость, может быть достигнут интраоперационный миоз путем введения раствора ацетилхолина (готовится ex temporae) в переднюю камеру или при повреждении радужки хрусталик может поддерживаться широким шпателем.

При сохранении капсульного мешка в него производят имплантацию интраокулярной линзы. При подвывихе II и особенно III степени линзу подшивают к прикорневой трети радужки узловым швом 10-0. При отсутствии капсульного мешка возможно несколько вариантов фиксации искусственного хрусталика в глазу. Наиболее простым способом при сохранной радужке является фиксация хрусталика к ее прикорневой трети 2 узловыми швам на 3 и 9 ч условного циферблата. Другим способом является транссклеральная фиксация линзы в цилиарную борозду, которая является единственно возможной при выраженном повреждении радужки, а также ее отсутствии.

В некоторых случаях до сих пор имплантируют ирис-клипс линзы и переднекамерные модели искусственных хрусталиков, при использовании которых риск возникновения таких осложнений, как дислокация линзы, эпителиально-эндотелиальная дистрофия и вторичная глаукома, существенно повышается.

Вмешательства на радужке имеют целью восстановление целостности и функций этой структуры. При возникновении иридодиализа с помощью специальных игл с нитью 8-0 осуществляют фиксацию корня радужки к склере. Дефекты радужной оболочки по возможности сшивают узловыми швами без избыточного натяжения (во избежание развития хронического ирита) с целью формирования центрально расположенного зрачка и’устранения поликории. Травматический мидриаз может быть устранен путем наложения у зрачкового края кисетного шва. При аниридии возможна имплантация искусственной радужки, которая фиксируется к склере несколькими швами. В то же время при невозможности проведения по той или иной причине столь масштабной операции, выходом из положения может служить подбор контактной линзы, окрашенной по периферии, с прозрачным центром, заменяющей природную диафрагму.

Удаление инородных тел, находящихся в передней камере, на радужке и в области хрусталика, является первостепенной задачей и может быть осуществлено с помощью пинцетной техники, магнитом, шприцем с канюлей Simkoe или аспирационно-ирригационного наконечника факоэмульсификатора.

—

Статья из книги: Неотложная офтальмология | Е.А. Егоров, А.В. Свирин, Е.Г. Рыбакова и др.

Источник

Механические повреждения глаз включают ранения и тупые травмы глазного яблока, его придаточного аппарата и костного ложа. Механические повреждения могут сопровождаться кровоизлияниями в мягкие ткани и структуры глаза, подкожной эмфиземой, выпадением внутриглазных оболочек, воспалением, снижением зрения, размозжением глаза. Диагностика механических повреждений глаз основывается на данных осмотра пострадавшего офтальмохирургом, нейрохирургом, отоларингологом, челюстно-лицевым хирургом; рентгенографии орбиты, биомикроскопии, офтальмоскопии, ультразвуковой эхографии и биометрии, пробы с флюоресцеином и др. Способ лечения механических повреждений глаз зависит от характера и объема травмы, а также развившихся осложнений.

Общие сведения

Ввиду своего поверхностного расположения на лице, глаза чрезвычайно уязвимы к различного рода повреждениям – механическим травмам, ожогам, внедрению инородных тел и пр. Механические повреждения глаз довольно часто влекут за собой осложнения инвалидизирующего характера: ослабление зрения или слепоту, функциональную гибель глазного яблока.

Тяжелые травмы глаз чаще случаются у мужчин (90%), чем у женщин (10%). Около 60% повреждений органа зрения получают взрослые в возрасте до 40 лет; 22% травмированных составляют дети до 16 лет. По статистике, среди травм органа зрения первое место занимают инородные тела глаза; второе — ушибы, контузии глаза и тупые травмы; третье – ожоги глаз.

Механические повреждения глаз

Классификация

В офтальмологии механические повреждения глаз классифицируются по механизму возникновения, локализации, степени тяжести. По механизму травмирующего действия различают ранения, тупые травмы глаза (контузии, сотрясения). В свою очередь, ранения глаза могут быть непроникающими, проникающими и сквозными; неинфицированными и инфицированными; с внедрением или без внедрения инородного тела; с выпадением и без выпадения оболочек глаза.

По локализации повреждений выделяют травмы защитного аппарата глаза (век, орбиты, слезного аппарата), глазного яблока, сочетанные повреждения придатков и внутренних структур глаза, комбинированные механические повреждения глаз и других областей лица.

Степень механических повреждений глаз зависит от вида травмирующего объекта, а также силы и скорости воздействия. По тяжести глазной травмы выделяют:

- легкие повреждения, обусловленные попаданием инородных тел на конъюнктиву или поверхность роговицы, ожогами I—II ст., несквозными ранениями и гематомами век, временной офтальмией и др.

- повреждения средней тяжести, характеризующиеся явлениями резко выраженного конъюнктивита и помутнениями роговицы; разрывом или частичным отрывом века; ожогами век и глазного яблока II—IIIA ст.; непрободным ранением глазного яблока.

- тяжелые повреждения, сопровождающиеся прободным ранением глазного яблока; ранениями век со значительными дефектами ткани; контузией глазного яблока с повреждением более 50% его поверхности; снижением зрения вследствие разрыва внутренних оболочек, травмы хрусталика, отслойки сетчатки, кровоизлияний в полость глаза; повреждением костей глазницы и экзофтальмом; ожогами IIIБ—IV ст.

По обстоятельствам и условиям возникновения механических повреждений глаз различают промышленный, сельскохозяйственный, бытовой, детский и военный травматизм.

Причины

Поверхностные травмы глаза часто происходят при повреждениях век, конъюнктивы или роговой оболочки ногтем, контактной линзой, частями одежды, ветками деревьев.

Тупые механические повреждения глаз могут возникать при ударе по глазному яблоку или лицевому скелету объемным предметом (кулаком, мячом, палкой, камнем и др.), при падении на твердый предмет. Тупые травмы нередко сопровождаются кровоизлияниями в ткани век и глаза, переломами стенок орбиты, контузией глаза. Тупые механические повреждения глаз часто сочетаются с закрытой черепно-мозговой травмой.

Проникающие ранения глаз обусловлены механическим повреждением век или глазного яблока острыми предметами (канцелярскими и столовыми приборами, деревянными, металлическими или стеклянными осколками, проволокой и т. д.). При осколочных ранениях нередко отмечается внедрение инородного тела внутрь глаза.

Симптомы

Тупые травмы глаза

Субъективные ощущения при механических повреждениях глаз не всегда соответствуют реальной тяжести травмы, поэтому при любых глазных травмах необходима консультация офтальмолога. Тупые травмы глаза сопровождаются различного рода кровоизлияниями: гематомами век, ретробульбарными гематомами, субконъюнктивальными геморрагиями, гифемой, кровоизлияниями в радужку, гемофтальмом, преретинальными, ретинальными, субретинальными и субхориоидальными кровоизлияниями.

При контузии радужки может развиться травматический мидриаз, обусловленный парезом сфинктера. При этом утрачивается реакция зрачка на свет, отмечается увеличение диаметра зрачка до 7-10 мм. Субъективно ощущается светобоязнь, понижение остроты зрения. При парезе цилиарной мышцы развивается расстройство аккомодации. Сильные механические удары могут привести к частичному или полному отрыву радужки (иридодиализу), повреждению сосудов радужной оболочки и развитию гифемы – скоплению крови в передней камере глаза.

Механическое повреждение глаза с травмирующим воздействием на хрусталик, как правило, сопровождается его помутнениями различной степени выраженности. При сохранности капсулы хрусталика происходит развитие субкапсулярной катаракты. В случае травмы связочного аппарата, удерживающего хрусталик, может возникнуть сублюксация (подвывих) хрусталика, который приводит к расстройству аккомодации и развитию хрусталикового астигматизма. При тяжелых травмах хрусталика происходит его люксация (вывих) в переднюю камеру, стекловидное тело, под конъюнктиву. Если сместившийся хрусталик затрудняет отток водянистой влаги из передней камеры глаза, может развиться вторичная факотопическая глаукома.

При кровоизлияниях в стекловидное тело (гемофтальме) в дальнейшем может возникать тракционная отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва. Нередко следствием тупого механического повреждения глаза служат разрывы сетчатки. Достаточно часто контузионные травмы глаза приводят к субконъюнктивальным разрывам склеры, для которых характерны гемофтальм, гипотония глазного яблока, отеки век и конъюнктивы, птоз, экзофтальм. В постконтузионном периоде нередко возникают ириты и иридоциклиты.

Ранения глазного яблока

При непроникающих ранениях глазного яблока целостность роговой и склеральной оболочек глаза не нарушается. При этом чаще всего происходит поверхностное повреждение эпителия роговицы, что создает условия для инфицирования – развития травматического кератита, эрозии роговицы. Субъективно непроникающие механические повреждения сопровождаются резкой болью в глазу, слезотечением, светобоязнью. Глубокое проникновение инородных тел в роговичные слои может приводить к рубцеванию и образованию бельма.

К признакам проникающего ранения роговицы и склеры относят: зияющую рану, в которую выпадают радужка, цилиарное или стекловидное тела; наличие отверстия в радужке, наличие внутриглазного инородного тела, гипотонию, гифему, гемофтальм, изменение формы зрачка, помутнение хрусталика, понижение остроты зрения различной степени.

Проникающие механические повреждения глаз опасны не только сами по себе, но и их осложнениями: развитием иридоциклита, нейроретинита, увеита, эндофтальмита, панофтальмита, внутричерепных осложнений и др. Нередко при проникающих ранениях развивается симпатическая офтальмия, характеризующаяся вялотекущим серозным иридоциклитом или невритом зрительного нерва неповрежденного глаза. Симптоматическая офтальмия может развиваться в ближайшем после ранения периоде или спустя месяцы и годы после него. Патология проявляется внезапным снижением остроты зрения здорового глаза, светобоязнью и слезотечением, глубокой конъюнктивальной инъекцией. Симптоматическая офтальмия протекает с рецидивами воспаления и, несмотря на лечение, в половине случаев заканчивается слепотой.

Повреждения орбиты

Травмы орбиты могут сопровождаться повреждением сухожилия верхней косой мышцы, что приводит к косоглазию и диплопии. При переломах стенок глазницы со смещением отломков может увеличиваться либо уменьшаться емкость орбиты, в связи с чем развивается западение (эндофтальм) или выпячивание (экзофтальм) глазного яблока. Травмы орбиты сопровождаются подкожной эмфиземой и крепитацией, затуманиванием зрения, болью, ограничением подвижности глазного яблока. Обычно встречаются тяжелые сочетанные (орбитокраниальные, орбито-синуальные) травмы.

Механические повреждения орбиты и глаза часто заканчиваются внезапной и необратимой слепотой вследствие обширных кровоизлияний в глазное яблоко, разрыва зрительного нерва, разрывов внутренних оболочек и размозжения глаза. Повреждения орбиты опасны развитием вторичной инфекции (флегмоны орбиты), менингита, тромбоза кавернозного синуса, внедрением инородных тел в придаточные пазухи носа.

Диагностика

Распознавание характера и степени тяжести механических повреждений глаз производится с учетом анамнеза, клинической картины травмы и дополнительных исследований. При любых травмах глаза необходимо проведение обзорной рентгенографии орбиты в 2-х проекциях для исключения наличия костных повреждений и внедрения инородного тела.

Обязательным диагностическим этапом при механических повреждениях является осмотр структур глаза с помощью различных методов (офтальмоскопии, биомикроскопии, гониоскопии, диафаноскопии), измерение внутриглазного давления. При выпячивании глазного яблока проводится экзофтальмометрия. При различных нарушениях (глазодвигательных, рефракционных) исследуется состояние конвергенции и рефракции, определяется запас и объем аккомодации. Для выявления повреждений роговицы применяется флюоресцеиновая инстилляционная проба.

Для уточнения характера посттравматических изменений на глазном дне выполняется флюоресцентная ангиография сетчатки. Электрофизиологические исследования (электроокулография, электроретинография, зрительные вызванные потенциалы) в сопоставлении с клиникой и данными ангиографии позволяют судить о состоянии сетчатки и зрительного нерва.

С целью выявления отслойки сетчатки при механических повреждениях глаз, оценки ее локализации, величины и распространенности проводится УЗИ глаза в А и В режимах. С помощью ультразвуковой биометрии глаза судят об изменении размеров глазного яблока и соответственно — о постконтузионной гипертензии или гипотоническом синдроме.

Пациенты с механическими повреждениями глаз должны быть проконсультированы хирургом-офтальмологом, неврологом, нейрохирургом, отоларингологом, челюстно-лицевым хирургом. Дополнительно может потребоваться проведение рентгенографии или КТ черепа и придаточных пазух.

Лечение

Многообразие факторов возникновения механических повреждений глаза, а также различная степень тяжести травмы определяют дифференцированную тактику в каждом конкретном случае.

При травмах век с нарушением целостности кожных покровов производится первичная хирургическая обработка раны, при необходимости — иссечение размозженных тканей по краям раны и наложение швов.

Поверхностные механические повреждения глаз, как правило, лечатся консервативно с помощью инстилляций антисептических и антибактериальных капель, закладывания мазей. При внедрении осколков производится струйное промывание конъюнктивальной полости, механическое удаление инородных тел с конъюнктивы или роговицы.

При тупых механических повреждениях глаз рекомендуется покой, наложение защитной бинокулярной повязки, инстилляции атропина или пилокарпина под контролем внутриглазного давления. С целью скорейшего рассасывания кровоизлияний могут назначаться аутогемотерапия, электрофорез с йодистым калием, субконъюнктивальные инъекции дионина. Для профилактики инфекционных осложнений назначаются сульфаниламиды и антибиотики.

По показаниям осуществляется хирургическое лечение (экстракция вывихнутого хрусталика с последующей имплантаций ИОЛ в афакичный глаз, наложение швов на склеру, витрэктомия при гемофтальме, энуклеация атрофированного глазного яблока и др.). При необходимости в отсроченном периоде производятся реконструктивные операции: рассечение синехий, пластика радужки, реконструкция переднего отрезка глаза, восстановление иридохрусталиковой диафрагмы.

При постконтузионных отслойках сетчатки осуществляются различные хирургические вмешательства: склеропластика, баллонирование, лазерная коагуляция, введение силикона и др. При развитии посттравматической катаракты обязательно ее удаление одним из принятых методов.

В случае атрофии зрительного нерва производится медикаментозная и аппаратная терапия, направленная на стимуляцию сохранившихся нервных волокон (ультразвуковая терапия, электро- и фонофорез лекарственных веществ, микроволновая терапия, гипербарическая оксигенация, лазеро-, электро- и магнитостимуляция). При факогенной глаукоме требуется проведение антиглаукоматозного хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение травм орбиты осуществляется совместно с отоларингологами, нейрохирургами, хирургами-стоматологами.

Прогноз и профилактика

Неблагоприятными исходами механических повреждений глаз могут быть образование бельма, травматической катаракты, развитие факогенной глаукомы или гипотонии, отслойка сетчатки, сморщивание глазного яблока, снижение зрения и слепота. Прогноз механических повреждений глаз зависит от характера, локализации и тяжести ранения, инфекционных осложнений, своевременности оказания первой помощи и качества последующего лечения.

Профилактика механических повреждений глаза требует соблюдения техники безопасности на производстве, осторожности в быту при обращении с травмоопасными предметами.

Источник