Способы лечения переломов трубчатых костей

1. Фиксационный;

2. Экстензионный (вытяжения);

3. Оперативный.

Фиксационный метод.

Сущность метода – обездвижение поврежденной конечности гипсовой повязкой.

Основные правила:

1. Фиксация двух смежных суставов;

2. Оставление открытыми дистальных отделов пальцев конечностей для наблюдения в процессе лечения за состоянием кровообращения;

3. Плотное прилегание повязки к конечности, но без сдавливания ее.

Иммобилизацию осуществляют двумя основными типами гипсовых повязок: циркулярной и лонгетной (гипсовой шиной). Гипсовая лонгета должна охватывать не менее 2/3 окружности конечности. По структуре гипсовые повязки подразделяют на подкладочные и бесподкладочные.

Положительные стороны:

· является хорошим средством для фиксации отломков у тяжелых больных с обширными раневыми поверхностями, когда тяжесть не позволяет произвести остеосинтез;

· обладает хорошей гигроскопичностью;

· не требует серьезных технических навыков;

· позволяет дать раннюю нагрузку на ногу.

Отрицательные стороны:

· обездвиживает смежные суставы, приводя в последующем к постиммобилизационным контрактурам;

· возможны вторичные смещения отломков;

· возможно сдавление конечности в повязке.

Показания:

1. Закрытые неосложненные переломы без смещения отломков;

2. Закрытые неосложненные переломы со смещением после удачной закрытой одномоментной репозиции.

Противопоказания:

1. Быстро нарастающий отек поврежденной конечности;

2. Индивидуальная непереносимость гипса;

3. Кожные заболевания в зоне повреждения (пиодермии, аллергический дерматит и др.);

4. Комбинированные повреждения (сочетания перелома и ожога конечности).

Ошибки и осложнения фиксационного метода:

1. Недостаточная длина гипсовой повязки;

2. Плохое моделирование и нестабильность конечности в повязке;

3. Сдавление конечности гипсовой повязкой;

4. Развитие пролежней кожи в метах расположения костных выступов;

5. Преждевременное прекращение иммобилизации;

6. Отсутствие рентгенологического контроля после наложения повязки.

Метод вытяжения (экстензионный).

Сущность метода – постепенная репозиция отломков и удержание конечности в требуемом положении с помощью специальных манжет или металлических приспособлений, закрепленных дистальнее уровня перелома.

Виды вытяжения:

1. Накожное (манжетное; клеевое; лейкопластырное);

2. Скелетное.

Накожное вытяжение применяется преимущественно у детей, так как манжетка, фиксированная к конечности, выдерживает груз не более 3 кг. Для манжетного вытяжения применяют стандартные манжетки со шнуровкой, преимущественно для вытяжения нижней конечности. При клеевом и лейкопластырном манжетка для вытяжения прикрепляется к коже с помощью клеола или лент лейкопластыря.

Скелетное вытяжение проводиться за спицу, проведенную через определенные точки на конечности. Одним из основных условий правильного применения метода является обязательное натягивание спицы в специальной скобе. Точки для проведения спиц для скелетного вытяжения следующие: локтевой отросток для верхней конечности; мыщелки бедра, бугристость большеберцовой кости, надлодыжечная область голени, пяточная кость.

Принципы скелетного вытяжения:

1. Придание конечности среднего физиологического положения;

2. Полный покой для конечности;

3. Постепенность нагрузки по оси конечности;

4. Противопоставление периферического отломка центральному отломку;

5. Противовытяжение для компенсации скелетной тяги.

Выбор величины необходимого груза осуществляют в процессе динамического наблюдения, контролируя постепенно восстанавливающуюся длину конечности. Дл ориентировки на верхней конечности средняя величина груза не превышает 5-6 кг. Для нижней конечности используются следующие грузы: бедро (n+n/2), голень (n/2), где n – количество десятков веса больного.

В процессе лечения экстензионным методом выделяют три периода:

1. Репозиционный (3 дня);

2. Ретенционный (2-3 недели);

3. Репарационный (4-6 недель).

Преимущества:

· конечность доступна для наблюдения и перевязок;

· повязка не сдавливает конечность;

· сместившиеся отломки хорошо репонируются.

Отрицательные стороны:

· требует постельного режима;

· не обеспечивает полного покоя;

· не всегда позволяет достичь полной репозиции;

· требует постоянного контроля и регулировки.

Показания:

1. Закрытые нестабильные диафизарные и метафизарные (вне- и внутрисуставные) переломы длинных трубчатых костей (преимущественно с косым и оскольчатым характером линии излома);

2. Переломы и переломо-вывихи таза;

3. Переломы и переломо-вывихи в шейном отделе позвоночника;

4. Переломы грудины и окончатые переломы ребер с образованием реберного клапана;

5. Как метод фиксации костных отломков при открытых переломах, в случае противопоказаний для остеосинтеза.

6. Подготовка к операции.

Противопоказания:

1. Состояние после восстановительных операций на магистральных сосудах и нервах;

2. Переломы со значительной зоной повреждения мышц;

3. Воспаление или нагноение мягких тканей в предполагаемом месте проведения спиц;

4. Расстройства психики, в том числе и алкогольной природы;

5. Переломы конечностей при повреждении спинного мозга.

6. Относительно противопоказано использование скелетного вытяжения у лиц пожилого возраста и у пациентов с сочетанными травмами.

Ошибки и осложнения метода:

1. Нарушение асептики при проведении спицы;

2. Неправильный выбор места проведения спицы ( проникновение спицы в полость сустава, повреждение магистральных сосудов и нервов;

3. Неправильный выбор величины груза;

4. Неправильное положение конечности и выбор направления тяги в процессе лечения;

5. Перелом спицы и прорезывание кости;

6. Тромбоэболические осложнения;

7. Гипостатическая пневмония.

Оперативный метод (остеосинтез).

Остеосинтез переломов подразделяют:

1. Внутренний остеосинтез (внутрикостный и накостный);

2. Наружный остеосинтез (аппаратами Илизарова, Гудушаури, Калнбернза, Волкова – Оганесяна).

Любой вид остеосинтеза должен обеспечить прочную фиксацию отломков при правильном их сопоставлении и плотном контакте раневыми поверхностями. Это дает возможность не применять внешней иммобилизации, рано приступать к дозированной нагрузке, восстановлению движений в суставах и опороспособности конечности.

Показания:

1. Открытые переломы;

2. Отсутствие эффекта от применения консервативного лечения;

3. Осложненные переломы;

4. Угроза возникновения осложнений перелома после применения одномоментной закрытой репозиции;

5. Интерпозиция мягких тканей;

6. Отрывные переломы.

Относительные показания:

1. Переломы у лиц пожилого возраста при отсутствии противопоказаний;

2. Внутрисуставные переломы.

Противопоказания:

1. Тяжелое общее состояние пациента;

2. Местный или генерализованный инфекционный процесс;

Ошибки и осложнения.

По данным литературы ошибки и осложнения регистрируются в 3-6% случаев. Осложнения чаще всего обусловлены неправильным выбором метода лечения, недостаточным техническим оснащением, дефектами техники операции, неправильным ведением послеоперационного периода.

Из многочисленных осложнений можно выделить следующие:

1. Нагноение;

2. Остеомиелит;

3. Металлоз;

4. Перелом фиксаторов;

5. Повторные переломы;

6. Повреждения сосудов и нервов.

Нагноение проявляется в первые дни после операции и правильном лечении ликвидируется в течение 3-4 недель. Лечения проводится в соответствии с принципами проведения вторичной хирургической обработки.

Металлоз возникает обычно вследствие коррозии металлов, основными причинами которой являются применение фиксаторов и инструментов из неоднородных металлов, недостаточная обработка и полировка имплантатов, нестабильность остеосинтеза.

Остеомиелит – наиболее тяжелое осложнение, возникающее в случае проникновения инфекционного процесса в костномозговой канал. Возникновению остемиелита способствуют некротизированные свободно лежащие костные фрагменты, излишняя травматизация тканей во время остеосинтеза, наличие у больного других очагов инфекционного процесса, чрезмерное микробное осеменение операционной раны во время операции. Показана активная хирургическая тактика: секвестр-некрэктомия, промывное дренирование, металлические конструкции удаляют если они уже не осуществляют стабильную фиксацию костных отломков.

Переломы пластин и стержней наблюдаются у 0,5-1% больных. Причинами может являться: усталость металла, плохое качество металла.

Повторные переломы могут возникнуть после удаления металлических пластин, которые в процессе фиксации принимали на себя основную нагрузку. Происходит атрофия кортикального слоя кости под пластиной и ослабление прочности костного вещества. Большое значение в профилактике осложнения играет правильный выбор имплантата и своевременное начало функциональной дозированной нагрузки на конечность.

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

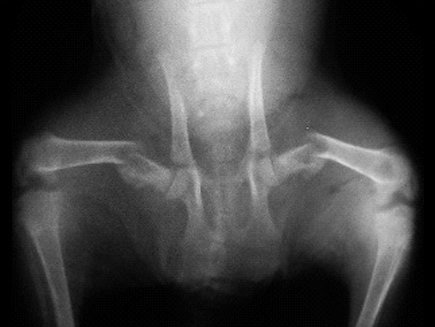

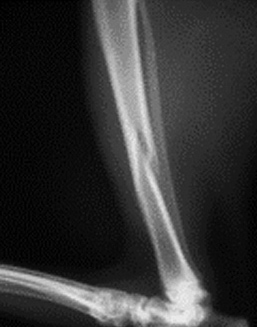

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

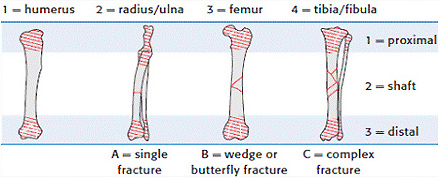

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

Различают производящие и предрасполагающие причины переломов. К производящим причинам следует отнести различные механические воздействия — ушибы, резкие мышечные сокращения, насильственное освобождение ущемленной конечности и др., предрасполагающие причины — патологические и физиологические изменения костной ткани — авитаминоз, остеомаляция, рахит, беременность и т. д.

Полные закрытые переломы характеризуются болью, травматическим отеком, нарушением функции, дефигурацией, поврежденного сегмента, подвижностью кости вне сустава, костной крепитацией.

Существуют консервативные и оперативные способы и методы лечения переломов трубчатых костей.

Консервативные методы, связанные с наложением гипсовой повязки, имеют недостатки. В ветеринарной практике невозможно наложить гипсовую повязку на бедренные, плечевые кости. Поэтому необходимы другие способы фиксации отломков при переломах.

Гипсовую повязку накладывают так, чтобы она фиксировала костные отломки и два смежных сустава. Снимают повязку на 45-й день, у молодых животных — на 25-30-й день. Предварительно делают рентгеновский снимок, чтобы убедиться в консолидации костных отломков. При открытом переломе после санитарной обработки раны также можно наложить гипсовую повязку, но над раной делают оконце для систематической обработки ее и лечения.

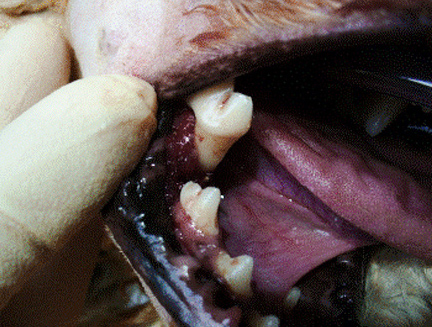

Лечение открытых переломов костей. Открытые переломы длинных трубчатых костей — частое явление у собак. Они часто, особенно при множественных и сочетанных повреждениях, сопровождаются шоком и кровопотерей. Остановка кровотечения, возмещение кровопотери, а также предупреждение и ликвидация шока и его последствий занимают ведущее место в оказании помощи при открытых переломах.

Готовят операционное поле: сбривают волосы с поврежденной конечности, в течение 3-5 мин моют кожу мыльным раствором нашатырного спирта, насухо вытирают и обрабатывают спиртом и 5 %-ным спиртовым раствором йода. Иссекают и удаляют из раны видимые нежизнеспособные ткани — патологический субстрат, создающий условия для развития инфекционных осложнений. Радикальное удаление нежизнеспособных тканей должно быть сделано до развития в ране воспалительных явлений.

Для достижения неподвижности отломков открытого перелома используют те же средства иммобилизации, что и при закрытых переломах.

Проводят тщательную ревизию места перелома. Свободные мелкие отломки удаляют. Отломки, не утратившие связи с окружающими тканями, а также большие свободные отломки оставляют в ране. Приступают к оперативному лечению переломов костей — остеосинтезу. Остеосинтез применяют при переломах плечевой, бедренной, большеберцовой и локтевой костей, нижней челюсти и других, трудно поддающихся вправлению и правильной анатомической фиксации при консервативном методе лечения.

Оперативные методы включают в себя внутрикостную фиксацию костных отломков металлическими и биосовместимыми полимерными штифтами, накостную фиксацию с помощью пластинок Лане и шурупов с проволокой.

Остеосинтез выполняется при соблюдении правил асептики и антисептики.

При любом виде перелома операция выполняется как можно раньше, особенно это важно при открытых переломах.

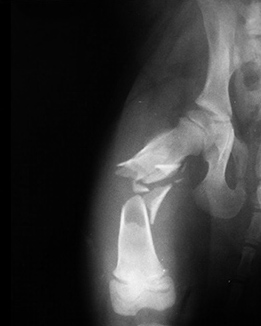

Перед операцией делают рентгенографию, которая позволяет уточнить характер перелома и облегчает подбор металлического штифта. Ширина штифта должна соответствовать самой узкой части тела кости, длина зависит от величины поврежденной кости и самого перелома. Так, при высоких переломах необязательно делать штифт на всю длину кости. Отломки будут достаточно фиксированы, если штифт пройдет в периферический (нижний) отломок на 4-6 см. Если переломы низкие, то длина штифта должна быть достаточно большой, чтобы он мог пройти до эпифиза. Металлический штифт изготовляют из нержавеющей стали или титана, форма его полуовальная (рис. 59).

Рис. 59. Схема остеосинтеэа металлическим штифтом: 1 — штифт, введенный в проксимальный отломок бедра; 2 — дистальный отломок до репанирования, 3 — репанированный дистальный отломок с введенным в него металлическим штифтом

Операцию осуществляют как под общим наркозом, так и при сочетанием обезболивании. Для этого применяют различные препараты (эфир, хлороформ, хлоралгидрат, барбитураты, комбелен, рампун, кеталар и др.); для местного инфильтрационного обезболивания — 0,25-0,5 %-ный раствор новокаина. Для обезболивания эндооста и костного мозга лучше применять 2 %-ный раствор новокаина на 30 %-ном растворе спирта, который вводят со стороны излома в костномозговой канал по 5-7 мл мелким животным.

Для оперативного доступа к бедренной кости животное фиксируют в боковом положении. Первый разрез делают над переломом: рассекают апоневроз между двуглавой мышцей и латеральной головкой четырехглавой мышцы бедра для обнажения отломков. Удаляют свободнолежащие мелкие костные отломки, сгустки крови, размозженные ткани, и извлекают в рану с помощью лигатурных крючков проксимальный и дистальный костные отломки. Затем со стороны костномозгового канала с помощью стилета или сверла трепанируют эпифизарную костную пластинку в зоне вертлужной впадины. В последующем вводят проводник в костномозговой канал и трепанационное отверстие, продвигают его под кожу в области ягодицы, где над ним делают второй разрез и через него с помощью проводника вводят штифт. Если штифт продвигается плохо, то продолжают его введение с помощью молотка. Штифт забивают до тех пор, пока он не выйдет за линию излома на 0,5 см. Затем концы отломков приближают друг к другу под тупым углом л, направляя конец штифта в костномозговой канал периферического отломка, придают последнему правильное осевое положение. Закрепив отломки костедержателем, продолжают легкими ударами молотка продвигать штифт в нижний отломок.

Оперативный доступ при переломах большеберцовой и малоберцовой кости осуществляется также через два разреза, один с медиальной стороны, другой (небольшой) над наружным гребнем большеберцовой кости. Фиксацию животного лучше проводить в спинном положении.

Оперативный доступ при переломах плечевой кости осуществляется с латеральной стороны через два разреза: один над зоной перелома, другой над бугром плечевой кости праксимального конца.

При эпифизарных и метафизарных переломах бедренной, плечевой и большеберцовой костей штифт вводят со стороны сустава, у которого произошел перелом. В этом случае не надо опасаться, что штифт пройдет через капсулу сустава.

Операция по удалению металлического штифта из кости. Штифт извлекают из костномозгового канала под местным обезболиванием. Через кожу прощупывают головку штифта и над ней делают разрез длиной 2-3 см. В отверстие штифта вставляют крючок и легкими ударами молотка по нему извлекают штифт на 35-45-й день после операции. Однако перед этим целесообразно сделать рентгенографию и клиническое обследование поврежденной кости. Через 1-2 мес после извлечения штифта образовавшаяся вокруг него фибринознокостная капсула рассасывается и костномозговой канал заполняется костным мозгом.

Остеосинтез полимерным штифтом. Полимерный штифт — стержень с четырьмя продольными ребрами жесткости (рис. 60).

Рис 60. Полимерный штифт с насадками и молотком для остеосинтеза: 1 — полимерный штифт, 2 — комплект насадок разного диаметра, 3 — молоток, 4 — экстрактор для извлечения штифта, 5 — положение полимерного штифта в костномозговом канале

Выпускают штифты диаметром от 5 до 14 мм с интервалом 1 мм и длиной от 250 до 420 мм в зависимости от диаметра штифта.

Остеосинтез осуществляют под общим наркозом. Отломки костей обнажают путем рассечения мягких тканей над ними. После чего их выводят из раны и инъецируют в костномозговой канал 3-5 мл 2 %-ного раствора новокаина на 30 %-ном этиловом спирте. Штифт подбирают соответственно диаметру и длине костномозгового канала и при необходимости укорачивают с помощью скальпеля под углом 35-40° к его оси. Это предупреждает разволокнение волокнистой структуры штифта. Далее подбирают сверло с закрепленной на нем Т-образной ручкой соответственно толщине штифта и с помощью его рассверливают костномозговой канал вначале дистального костного отломка до губчатой структуры эпифиза, затем рассверливают костномозговой канал проксимального отломка с перфорацией эпифизарной костной пластинки. После этого вводят в проксимальный отломок штифт со стороны излома до выхода его под кожу. Над ним рассекают кожу, подлежащие ткани и выводят из раны. Для этого к противоположному концу штифта присоединяют надставку и легкими ударами по ней молотка продвигают штифт по костномозговому каналу в сторону раны с таким расчетом, чтобы его дистальный конец выступал из костномозгового канала в пределах 0,5-1,0 см. После этого концы отломков воссоединяют друг с другом так, чтобы выступающий из проксимального отломка штифт вошел в костномозговой канал дистального. Придав отломкам правильное осевое положение и зафиксировав их с помощью костодержателей, продвигают его с помощью надставки и молотка в обратном направлении до тех пор, пока его проксимальный конец не окажется на уровне эпифизарной костной пластинки. Вслед за этим раны припудривают бактериостатическим сложным порошком и на мышцы и фасции накладывают кетгутовые, а на кожу — шелковые швы. Линию швов орошают кубатолом. Швы снимают через 10 дней после операции.

Еще по теме ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ:

- Переломы костей

- Переломы костей предплечья

- Переломы костей стопы

- Переломы костей

- Переломы костей черепа

- Переломы костей

- Переломы костей скелета

- Переломы костей таза

- Переломы костей голени диафизарные

- Переломы костей таза

- Первая помощь при переломах костей

Источник