Сроки иммобилизации при переломах пястных костей

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

| Локализация перелома | Средние сроки иммобилизации |

| Переломы ключицы | 4 нед. |

| Переломы хирургической шейки плеча: | |

| А)вколоченный | 3 нед. |

| б)невколоченный | 5 нед. |

| Отрывной перелом большого бугорка | 4 нед. |

| Перелом диафиза плеча | 2,5 — 3 мес. |

| Перелом локтевого отростка | 1 мес. |

| Перелом диафиза костей предплечья | 2,5 -3 мес. |

| Перелом луча в типичном месте | 4-5 нед. |

| Перелом пястных костей | 4-5 нед. |

| Перелом фаланг пальцев кисти | 4 нед. |

| Перелом шейки бедра: | |

| а)медиальный | 6 мес. |

| б)латеральный | 3 мес. |

| Перелом диафиза бедра | 3,5 — 4 мес. |

| Перелом надколенника | 3-4 нед. |

| Перелом диафиза костей голени | 3-4 мес. |

| Перелом лодыжек: | |

| а) наружной | 3 нед. |

| б)внутренней | 1-1,5 мес. |

| в)пронационный | 6 нед. |

| г)супинационный | 6 нед. |

| Перелом таранной кости | 3-4 мес. |

| Перелом пяточной кости | 3-4 мес. |

| Перелом плюсневой кости | 5-6 нед. |

| Перелом фаланг пальцев стопы | 3-4 нед. |

| Внутрисуставные переломы: а) головки плеча б) мыщелка плеча в) мыщелков бедра и голени | 1 мес. 1 мес. 1-1,5 мес. |

Примечание: при открытых (огнестрельных и неогнестрельных) переломах костей сроки иммобилизации бывают несколько большими.

Репозиция отломков.

Репозицией обеспечивают сопоставление отломков сломанной кости с устранением всех видов смещений. Репозиции подлежат переломы костей с клинически значимым смещением отломков. При удовлетворительном стоянии отломков (диастаз не превышает 2 мм), при вколоченных и компрессионных переломах репозиция может не выполняться.

Различают закрытую и открытую репозицию. Закрытая — это репозиция без обнажения места перелома, открытая — когда оперативным путем обнажают отломки в месте перелома и затем их сопоставляют.

Репозицию проводят одномоментно или постепенно. Сопоставить отломки одномоментно можно при различных переломах костей верхней и нижней конечностей, исключая винтообразные, косые и оскольчатые переломы бедренной и бодынеберцовой костей, так как напряжение мышц и состояние костных отломков препятствует этому. Постепенную репозицию чаше применяют при переломах бедренной и болыпеберцовой костей.

Одномоментного сопоставления достигают с помощью «ручной» репозиции, специальных приспособлений (ортопедический стол), аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации. Постепенного сопоставления отломков достигают скелетным вытяжением или аппаратами для внеочаговой чрескостной фиксации.

Все способы репозиции отломков основаны, прежде всего, на их растяжении путем вытяжения по оси проксимального отломка и противовытяжения. Образующийся диастаз между отломками позволяет устранить все иды смешения и сопоставить пери-фечический отломок по центральному

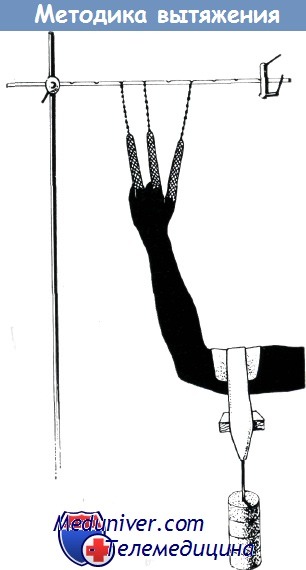

Различают два основных вида вытяжения: скелетное и накожное. При накожном вытяжении осуществляют закрепление на коже необходимых приспособлений клеем или липким пластырем. При этом допустим груз не более 2 кг.

Правила наложения мягкотканного вытяжения:

1. вытяжение должно быть применено с первых суток, чтобы

не допустить спастическую ретракцию мышц;

2. липкопластырь приклеивают к коже вдоль всей длины сегмента конечности (независимо от места перелома) и с обеих сторон;

3. направление вытяжения должно совпадать с продольной осью кости;

4. суставы должны быть свободными и находиться в средне-физиологическом положении;

5. конечность, фиксированная вытяжением, должна располагаться выше остальных частей тела.

Липкопластырное вытяжение широко используется в хирургии новорожденных и в детской хирургии в целом. Вместо липкого пластыря модно использовать также, полости клеевой повязки или специальные манжеты. При переломах шейных позвонков для вытяжения применяют петлю Глиссона.

Тяга за мягкие ткани удобна, однако не позволяет осуществить тракцию необходимым грузом. Кроме того, липкий пластырь и клеол вызывают раздражение кожи, а манжеты — нарушение кровообращения. Мягкотканое вытяжение невыполнимо при открытых переломах.

Скелетное вытяжениеявляется функциональным методом лечения. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизации.

Для скелетного вытяжения чрескостно проводят стальную спицу через дистальный метафиз бедра, бугристость болыпеберцовой кости (при переломах костей таза, бедра), через пяточную кость (при переломах костей голени) и локтевой отросток (при переломах плеча). Спицу фиксируют в дуге. Закрепляют трос за дугу и навешивают груз. При лечении переломов бедра применяют груз 8-18 кг, костей голени — 3-8кг. После достижения сопоставления отломков груз уменьшают.

Использование вытяжения имеет ряд существенных недостатков: во-первых, во время вытяжения раненого нельзя эвакуировать, во-вторых, метод постоянного вытяжения не обеспечивает полной неподвижности костных отломков, его трудно осуществить у психически больных и неуравновешенных пациентов; в-третьих, длительное пребывание больного в постели в состоянии гиподинамии приводит к функциональным изменениям в сердечно-сосудистой системе, органах дыхания и желудочно-кишечного тракта, что может привести, особенно у пожилых больных, к тяжелым осложнениям.

Дистракционно-компрессионный аппарат Илизарова

Репозицию с помощью аппаратов внеочагового чрескостного остеосинтеза можно теоретически выполнять при любом виде переломов. Путем изменения положения колец (полуколец) аппарата с помощью их перемещения по стержням, применения выносных и боковых планок, перемещения спиц в аппарате, использования спиц с упорными площадками можно поставить отломки, предварительно создав, а затем ликвидировав диастаз между ними. Однако такая репозиция отломков весьма трудоемка, требует многократно-рентге-нологического контроля и много времени.

Открытая репозиция— оперативный метод лечения переломов. Производится под визуальным контролем положения отломков при открытых, а также при операции остеосинтеза по поводу закрытых переломов. При открытой репозиции, особенно закрытого перелома, всегда ухудшаются условия для последующего сращения отломков: дополнительно повреждаются окружающие перелом мягкие ткани, надкостница, костный мозг, нарушаются кровоснабжение и иннервация костной ткани отломков.

Обездвиживание отломков.

Одним из важнейших принципов лечения переломов является обеспечение неподвижности костных отломков для развития полноценной костной мозоли и быстрой консолидации перелома.

Для этого могут использоваться различные методы фиксации костных отломков между собой (очаговый и внеочаговый остеосинтез) либо иммобилизации (обездвиживания) самой поврежденной конечности (гипсовая повязка, лечебные шины, скелетное вытяжение).

При выборе метода фиксации отломков костей учитывают состояние больного, его возраст, локализацию и характер перелома, а также имеющиеся осложнения, а при лечении открытых переломов — обширность повреждений кожных покровов и мягких тканей, характер раны, ее загрязненность и время, протекшее после ранения.

При переломах без смещения отломков или с незначительным смещением, а также после успешной одномоментной репозиции поперечных или близких к ним переломов отломки фиксируют гипсовыми повязками:

- Берут равные пропорции гипса и воды и смешивают. Кашицеобразная масса через 6-7 минут должна застыть и затвердеть; образовавшаяся пластинка из гипса должна ломаться, но не крошиться.

- Гипс и воду в соответствии 1:1 смешивают и изготовляют шарик; через 7-10 минут он должен затвердеть и не разбиваться при падении с высоты 1 метра;

- Если гипс оказался недостаточно хорошим, следует попытаться улучшить его следующим образом:

- При наличии комков или крупинок просеивают гипс через сито или марлю.

- Прокалить гипс при температуре 120°С. Чтобы не перегреть гипс, применяют в целях контроля зеркальную пробу: во время нагревания держат зеркало (зеркальной стороной вниз) над сушащейся массой гипса. Пока выделяются водяные пары, зеркало представляется запотевшим. Как только запотевание исчезает — это показывает, что гипс свободен от водяных паров и тогда нагревание прекращают.

Если гипс отсырел, можно усилить его способность плотнеть, примешивая к нему специальные вещества ускорители:

— сернокислый калий;

— слабый раствор NaCl при температуре в 100°С;

— сернокислый натрий;

— нашатырь;

— углекислый глинозем или квасцы (от 5 до 8 г на 1 литр). Чтобы замедлить застывание гипса, принимают так называемые замедлители:

— насыщенный раствор NaCl;

— столярный клей;

— желатин;

— глицерин;

— декстрин;

— холодная вода.

Демпферное вытяжение. Это принципиально новый вид скелетного вытяжения, когда между скобой и блоком вставляется пружина, которая демпферирует (гасит) колебание силы вытяжения. Пружина, постоянно находящаяся в растянутом состоянии, обеспечивает покой перелому и исключает рефлекторное сокращение мышц.

Достоинством демпферного вытяжения является также отсутствие необходимости противотяги, т. е. поднятия ножного конца кровати. Колебания при демпферном устройстве вытяжения также гасят капроновая нить для подвески груза и шарикоподшипниковые блоки.

Демпферноескелетноевытяжение

Источник

Перелом — нарушение целости кости под влиянием одномоментного действия травмирующей силы. При переломе кости в зоне травмы возникает очаг ирритации, который приводит в действие механизмы репаративной регенерации — заживления костной раны (мозолеобразование). Процесс заживления перелома протекает стадийно. Клинически различают четыре стадии сращения кости после перелома.

I стадия — первичное «спаяние» отломков (в первые 3-10 дней). Отломки подвижны и легко смещаются.

II стадия — соединение отломков посредством мягкой мозоли (через 10-50 дней и более после травмы).

III стадия — костное сращение отломков (через 30-90 дней после травмы). Окончание этой стадии характеризуется отсутствием эластичности в области повреждения и безболезненностью при приложении некоторой силы. К концу этого периода рентгенологически определяется сращение костных отломков, что служит показанием для прекращения иммобилизации.

IV стадия — функциональная перестройка кости. Клинически и рентгенологически выявляются признаки прочной консолидации отломков зрелой костью.

Лечение переломов (общие принципы)

Основная задача любого метода лечения переломов не только сращение отломков, но и функциональное восстановление. Главный принцип лечения переломов можно сформулировать таким образом: функциональный результат через анатомический.

Общие принципы лечения переломов:

выбор метода лечения перелома определяется общим состоянием больного, его возрастом, характером и локализацией повреждения;

репозиция отломков обеспечивает восстановление длины и формы конечности, создает предпосылки для быстрейшего сращения и наиболее полного восстановления функции;

вправленные отломки должны находиться в фиксированном положении до костного сращения;

принципы функционального (средствами ЛФК) и анатомического восстановления при лечении переломов взаимосвязаны и взаимозависимы; их противопоставление недопустимо.

Неподвижность в зоне повреждения может быть достигнута тремя основными методами: фиксационным, экстензионным и оперативным.

Фиксационный метод — наложение на поврежденную конечность фиксирующей повязки (гипсовой или изготовленной из полимерных материалов). Показание к применению этого метода: переломы з смещения, переломы со смещением, после репозиции которых ломки можно удержать с помощью повязки (например, перелом лучевой кости в метадиафизарной области, многие переломы лодыжек и др.).

Экстензионный метод — растяжение поврежденного сегмента конечности с помощью систем постоянного вытяжения. При этом различают двe фазы: репозиционную и ретенционную. Во время 1-й фазы — репозиционной (ее продолжительность от нескольких часов до нескольких суток) — добиваются сопоставления отломков, устраняя все виды смещения с помощью грузов. После этого наступает 2-я фаза — ретенционная: несколько уменьшив грузы, а следовательно, силу вытяжения, удерживают отломки до появления сращения, избегая при этом как перерастяжения, так и рецидива смещения костных фрагментов.

Оперативный метод:

а) открытое, через операционную рану, сопоставление отломков и скрепление их тем или иным способом (винтами, интрамедуллярным или кортикальным металлическими фиксаторами и др.);

б) закрытая репозиция и удержание отломков в сопоставленном положении с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов.

В соответствии с характером повреждения и этапами лечения больших весь курс реабилитации условно подразделяют на три периода: имобилизации, постиммобилизационный и восстановительный.

Период иммобилизации — время, в течение которого происходит костное сращение: в среднем через 60-90 дней после травмы.

Сроки иммобилизации и нетрудоспособности при переломах и вывихах опорно-двигательного аппарата (средние данные)

| Сроки нетрудоспособности | ||

сроки | труд | труд без физической | |

Перелом ключицы | 4-5 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом шейки или тела лопатки | 4-5 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Перелом шейки плеча: вколоченный; | 3-4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Диафизарный перелом плеча | 8-10 нед | 3-3,5 мес | 2,5-3 мес |

Надмыщелковый перелом плеча | 3-4 нед | 2-3 мес | 1,5-2 мес |

Перелом мыщелка плеча | 2-3 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Отрыв надмыщелкового возвышения | 2 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Перелом локтевого отростка | 4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом головки или шейки лучевой | 2-3 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом диафиза локтевой или лучевой | 4-5 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Диафизарный перелом обеих костей предплечья | 6-8 нед | 2,5-3 мес | 2-2,5 мес |

Перелом лучевой кости в типичном месте | 3-4 нед | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом ладьевидной кости | 6-8 нед | 2,5-3 мес | 2-2,5 мес |

Перелом пястной кости | 3-4 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Перелом фаланги | 2 нед | 1,5 мес | 3-4 нед |

Внутрисуставный перелом шейки бедра: | 2-3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Внесуставный перелом шейки бедра | 3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Диафизарный перелом бедра | 3 мес | 5-6 мес | 4-5 мес |

Внутрисуставные переломы коленного сустава | 1-1,5 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Переломы надколенника без смещения | 1 мес | 1,5 — 2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом большой берцовой кости: | 2 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Перелом лодыжек: | 1 мес | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом таранной или пяточной кости | 3 мес | 4 мес | 3,5 мес |

Перелом костей предплюсны | 1 мес | 2 мес | 1,5 мес |

Перелом плюсневых костей | 3 нед | 2-2,5 мес | 1,5-2 мес |

Перелом тела позвонка: | 2 мес | 3-4 мес | 2,5-3 мес |

Перелом поперечного или остистого отростка | 2 нед | 1-1,5 мес | 1 мес |

Изолированный перелом отдельных | 3-4 мес | 1,5-2 мес | 1-1,5 мес |

Перелом лобковой и седалищной костей: | 1,5-2 мес | 2,5-3 мес | 2,5-3 мес |

Вертикальный перелом | 2-3 мес | 4-5 мес | 3-4 мес |

Вывих нижней челюсти | 5 дней | 1-2 нед | 1-2 нед |

Вывих плеча | 1-2 нед | 1,5 мес | 3-4 нед |

Вывих предплечья | 7 дней | 4 нед | 2-3 нед |

Вывих большого пальца | 2 нед | 4 нед | 2-3 нед |

Вывих бедра | 3 нед | 1,5 мес | 1 мес |

Также в разделе: Восстановительное лечение при повреждениях опорно-двигательного аппарата:

Источник

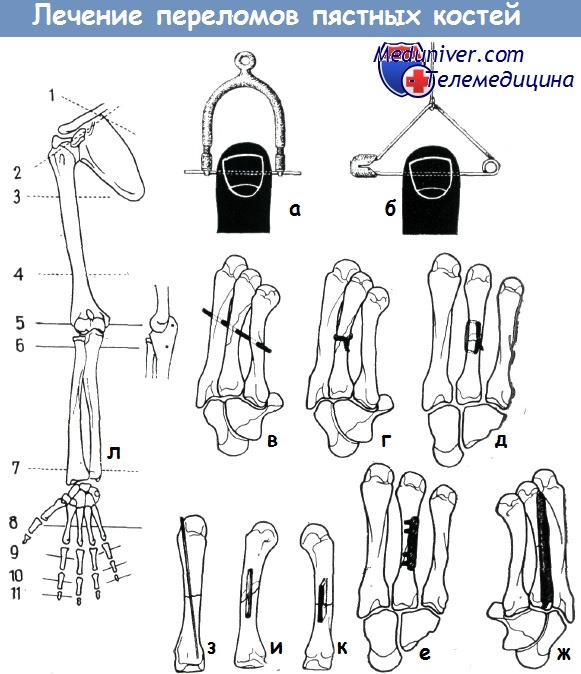

Лечение закрытых переломов пястных костей

Пястные кости располагаются не в одной плоскости, а образуют свод кисти. Свод запястья переходит в свод, образованный пястными костями.

Этот полукруг дополняется до полного круга большим пальцем, и таким образом кончики пальцев соприкасаются в одной точке. Если свод кисти, вследствие повреждения костей или мышц, уплощается, то образуется травматическая плоская кисть.

При переломе пястных костей отломки смещаются с образованием угла, открытого к ладони. Межкостные и червеобразные мышцы оказывают действие на апоневроз разгибателей пальцев и головки костей, смещая их в сторону ладони. Действие сгибателей аналогично.

Переломы шейки пястных костей встречаются довольно часто. Если смещение головки является незначительным, то на кисть следует наложить гипсовую перчатку с шиной для фиксации соответствующего пальца. Однако любое значительное смещение головки нуждается в репозиции, которая наиболее просто выполняется по способу Яхса, то есть на согнутый в пястно-фаланговом суставе палец соответственно направлению продольной оси основной фаланги оказывается давление в дорзальном направлении.

После репозиции пястнофаланговый сустав иммобилизуется по описанному выше способу — на три недели. При переломе шейки пястной кости иногда требуется фиксация при помощи спицы Киршнера (Буннелл) по показаниям и способам, описанным выше в связи с оперативным лечением переломов диафизов. Как правило, при переломах диафиза пястных костей имеется значительное смещение отломков.

При прямом действии силы обычно возникают поперечные переломы диафизов пястных костей, косые переломы являются результатом действия непрямой травмы. Смещение отломков приводит к следующим деформациям:

а) образование угла, открытого к ладони, вследствие напряжения мышц. Собственные мышцы кисти и сгибателя ее оттягивают дистальныи отломок в волярную сторону, таким образом головка пястной кости отклоняется к ладони;

б) пястная кость укорачивается и дистальная межпястная дуга уплощается;

в) гиперэкстензия в пястнофаланговом суставе вследствие действия сухожилий разгибателей;

г) гиперфлексия в межфаланговых суставах, вызванная смещением межкостных мышц. Эти мышцы ввиду укорочения пястных костей больше не способны выполнять функцию разгибания.

Следствием неправильно сросшихся переломов пястных костей является уменьшение силы кисти, что объясняется изменением динамики пальцев и уплощением свода, образованного пястными костями.

Прогноз этих переломов является удовлетворительным только в случаях удачной репозиции. В противном случае часто имеется торсия или укорочение пальцев, сращение сухожилий и контрактура суставов пальцев.

С точки зрения лечения переломы диафиза пястных костей Фюши разделяет на переломы: без смещения и со смещением.

а) При наличии переломов без смещения достаточным является наложение шины или гипсовой повязки, моделированных соответственно положению кисти в умеренном тыльном сгибании. Шина накладывается до дистальной ладонной борозды, чтобы не мешать свободному движению основных суставов. Гипсовая повязка снимается через три недели и в течение последующих двух недель кисть фиксируется при помощи алюминиевой полутрубки.

б) Переломы со смещением отломков. При лечении переломов со смещением под углом или с торзионным смещением следует применять наиболее простой способ лечения, который обеспечивает достаточную фиксацию перелома и не приводит к посттравматическим нарушениям кровообращения.

Способы лечения могут быть: консервативные и оперативные.

а) Консервативный способ Бёлера, предложенный им в 1917 году и видоизмененный Буннеллом.

При отсутствии бокового смещения отломков кисти придается положение тыльного сгибания так, чтобы при этом разгибатели ее расслаблялись. На проксимальный фрагмент следует оказать давление в дорзо-волярном направлении, одновременно с этим на головку пястной кости — давление противоположного направления.

Если смещение отломков приводит к укорочению поврежденного отдела кисти, то сначала следует вытяжение пальца соответственно направлению продольной его оси, а затем производится исправление смещения по описанному выше способу. Для такого кратковременного вытяжения (не более 145 минут) с репозицией и последующего наложения гипсовой повязки успешно может быть применен аппарат, показанный на рисунке, — «гильза для вытяжения пальцев».

Стандартная алюминиево-гипсовая повязка Изелена для иммобилизации одного или нескольких поврежденных пальцев.

Первоначально шине придается требуемая форма: нижний конец ее должен соответствовать функциональному положению суставов пальца, верхнему концу придается форма крючка.

Предплечье и тыл кисти покрываются одним слоем трикотажной ткани, затем накладывается гипсовая повязка так, чтобы кисть находилась в требуемом положении.

Гипсовая повязка накладывается от пястнофаланго-вых суставов до верхней трети предплечья. Головки пястных костей и большой палец должны быть оставлены свободными.

Моделированная по требуемому размеру алюминиевая шина накладывается поверх гипсовой повязки и фиксируется несколькими ходами гипсового бинта в двух местах: у верхнего крючка и на ладони. После высыхания гипсовой повязки форма алюминиевой шины может быть изменена соответственно требованиям.

При сгибании пальцев нельзя забывать о том, что кончики их должны быть направлены к ладьевидной кости. Большому пальцу придается положение противопоставления. Неповрежденные фаланги пальцев фиксируются на шине полосками липкого пластыря

(по схеме Изелена)

После вправления смещенных отломков кисть в положении тыльного сгибания фиксируется гипсовой перчаткой. Гипсовая перчатка дополняется изогнутой проволочной или гипсовой шиной для пальца.

Суставам пальцев придается положение сгибания: пястнофаланговому до 20—45°, среднему суставу пальца до 90°, а дистальному — до 15°. Если сгибание в пястнофаланговом суставе больше чем 45°, то дистальный отломок смещается в дорзальном направлении, а если оно меньше 20°, то создаются условия для образования неподвижности пальца в выпрямленном положении. На шине палец фиксируется липким пластырем.

Постоянное вытяжение, по мнению Фюши, следует применять только при лечении оскольчатых переломов. Этот способ имеет свои недостатки. Известно, что при этом продолжительность консолидации отломков может быть длительной, иногда наступает вторичное смещение отломков, возникают псевдоартрозы, анкилозы, трофические расстройства и присоединяется инфекция.

Как правило, липкопластырное вытяжение является достаточным, но для фиксации липкого пластыря следует добавить мастизол. Даже рыхлая циркулярная повязка может привести к нарушению кровообращения пальца. В случае применения скелетного вытяжения Фюши предлагает проводить спицу Киршнера через головку первой фаланги и к спице присоединять специальную дугу для скелетного вытяжения.

Иммобилизация продолжается не более трех недель, причем нельзя упустить из виду, что за этот срок сгибательная ось пальца должна быть направлена к бугорку ладьевидной кости.

Продолжительное вытяжение пальцев не имеет особых преимуществ, поэтому показания к его применению суживаются. В связи с этим Вербен пишет следующее: «Как правило, вытяжение с прошиванием мякоти пальца можно и не применять и палец фиксировать просто па шине. Однако следует стремиться к избежанию ротации отломков по оси. Это достигается тем, что кончики II и III пальцев направляются к бугорку ладьевидной, а IV и V пальцев — к полулунной кости».

а-б — дуга для чрезмягкотного вытяжения Дюпюи—Фюши (а), простой способ Буннелла — вытяжение за мякоть пальца с помощью булавки (б)

в-ж Способы фиксации отломков при оперативном лечении переломов пястных костей

л — типичные (сплошная линия) и атипичные места (прерывистая линия) на верхней конечности для введения спицы при вытяжении:

1. Ключица,

2. акромиальный отросток,

3. верхняя треть плеча,

4. нижняя треть плеча,

5. локтевой отросток,

6. проксимальный отдел локтевой кости,

7. дистальный отдел лучевой кости,

8. диафизы II—IV пястных костей,

9—10. основные и средние фаланги,

11. концевые фаланги

(по схеме Wachsmuth, Die Operat an den Extr. Spinger)

Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Закрытые переломы пястных костей, как правило, восстанавливаются хорошо при применении консервативных способов лечения, особенно если не стремиться к анатомическому совершенству. Стремление любой ценой достичь последнего может привести к развитию псевдоартроза или анкилоза.

По мнению Фюши, консервативное лечение, имеющее все преимущества, следует предпочитать оперативному способу; хотя и при первом могут иметь место незначительные укорочения и отклонения пальцев в сторону, но они не нарушают функцию кисти. В то же время оперативное вправление отломков или насильственное вытяжение чреваты опасностью для функции кисти в целом. К оперативному способу лечения следует прибегать только при наличии невправляемых, неудовлетворительно репонированных переломов, значительных укорочений или дефектов кости, когда при других способах нельзя рассчитывать на восстановление функции кисти.

Операция производится при обескровливании. Доступ с дорзальной поверхности. После рассечения поверхностного дорзального апоневроза сухожилия общих разгибателей отводятся в сторону. Межкостные мышцы отделяются от места прикрепления, затем снимается периост и освобождается диафиз пястной кости. Если достигается устойчивая репозиция, то остеосинтез становится излишним. Однако если есть сомнение в возможности удержания отломков, то следует прибегать к остеосинтезу. Фюши предлагает следующие способы остеосинтеза.

Чрезкостная (трансосальная) фиксация. Она удобна для иммобилизации костных переломов. Отломки удерживаются в требуемом положении введением одной или нескольких спиц Киршнера (поперечная «a distance»—фиксация). При данном способе фиксации сломанная пястная кость удерживается спицами, проведенными через соседнюю пястную кость.

Концы спиц скусываются подкожно для предупреждения инфицирования глубоких слоев тканей через раневой канал. После срастания отломков спицы удаляются. При этсм способе применение любой дополнительной фиксации излишне. Выполнение легких движений допускается уже на второй неделе. При наличии перелома всех четырех пястных костей необходимо по крайней мере вторую и четвертую кости фиксировать отдельно, образуя таким образом как бы рамку для остальных двух костей.

Метод связывания костных отломков проволокой при косых переломах рекомендован Буннеллом и Бёлером. Проволока обводится вокруг кости специальным инструментом, имеющим соответствующую кривизну. Метод связывания отломков имеет свои недостатки.

Фиксация при помощи металлической пластинки и винта Шерманна, по нашему опыту, препятствует сращению отломков. Берентеи доказал, что наличие пластинки является особенно неблагоприятным при резорбции, наступающей на линии перелома.

Эндомедулярная фиксация при помощи толстой спицы. Этот простой способ следует применять с некоторой осторожностью, так как он может сопровождаться вторичным смещением отломков и образованием псевдартрсзов. Спицу, как предлагают Кемпбелл и Раш, сначала следует ввести в проксимальный отломок кости, перфорируя при этом основание пястной кости. Затем, репонируя отломки, спицу вводят в дистальный отломок кости, при этом следует щадить от повреждения пястнофаланговый сустав.

Упрощая этот способ, Марино-Цукко вводил спицу ретроградно через дистальный отломок кости. Спица вводится с радиальной стороны головки пястной кости. При проведении спицы в проксимальный отломок пястнофаланговый сустав следует держать в состоянии наибольшего сгибания. При этом не повреждаются сухожилия разгибателей, кроме того, допускается раннее движение пальцев. Удаление спиц, введенных по способу Марина-Цукко, не представляет трудностей.

Лечение перелома пястной кости со значительным смещением при помощи внутрикостного штифтования без нарушения при этом функции остальных пальцев

Эндомедуллярное штифтование при помощи костного штифта. В костномозговой канал отломков кости вводится небольшой костный «гвоздь», взятый из верхнего конца локтевой кости. Этот способ рекомендован Кемпбеллом и Делтпала для того, чтобы способствовать сращению перелома без применения инородного материала.

Соединение отломков костным клином по диаметру, равному диаметру сломанной кости. Метод рекомендован Буннеллом для предупреждения торсии отломков. Костный клин берется из отростка локтевой кости той же конечности. Уатсон, Джонс и Пульвертафт также рекомендуют этот метод, который является чрезвычайно сложным.

Фюши из 159 случаев перелома диафиза пястных костей в 28 применил оперативную репозицию. Оценка результатов подтверждала превосходство консервативного способа лечения по Бёлеру. Чрезпальцевое вытяжение не приводило к хорошим результатам, так как в значительном числе случаев имели место остаточные явления в виде смещений под углом, псевдоартроза и перекрещивания пальцев.

При трудно вправляемых переломах Фюши рекомендует для фиксации отломков обвязывание кости проволокой. Особенно мало удовлетворительные результаты получены автором при эндомедуллярном штифтовании, при котором часто наблюдались атрофия костей типа Зудека и развитие неподвижности в пястнофаланговых суставах (в четырех случаях). Мой личный опыт основан на лечении перелома пястных костей у 12 больных, фиксация проводилась при помощи спицы Киршнера. Осложнения нами не наблюдались. Поэтому ошибочно предполагать, что пястно-фаланговый сустав реагирует на остеосинтез подобного типа хуже других.

Вероятнее всего, что неудачное расположение конца гвоздя или же слишком продолжительное оставление его внутри кости способствуют наступлению патологических реакций.

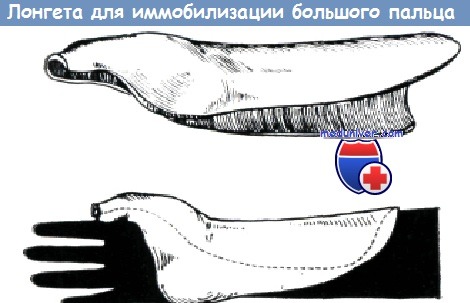

Гипсовая лонгета И. Волина без подкладки для иммобилизации большого пальца, укрепляется простым бинтом

Переломы основания пястных костей не представляют трудностей для лечения. Иммобилизация дорзальной шиной, доходящей до уровня головок пястных костей, в течение трех недель вполне достаточна для срастания отломков.

Перелом пястной кости большого пальца, принимая во внимание его чрезвычайно важную функцию, составляет отдельную главу. Внесуставные переломы шейки, диафиза и основания, как правило, нуждаются в репозиции и наложении гипсовой повязки при выпрямленном и отведенном положении большого пальца. Фиксация осуществляется гипсовой повязкой без подкладки от дистального сустава большого пальца почти до локтевого сустава.

Особое положение большого пальца и I пястной кости объясняют своеобразие функции большого пальца. Седловидный сустав, образованный большой многоугольной и I пястной костью, является наиболее важным суставом кисти. Переломы в 70% случаев локализуются в проксимальном отделе кости и в одной трети случаев имеет место настоящий перелом Беннета.

а — механизм перелома и смещение отломков при переломе Беннета (по рис. Ланца—Вахсмута):

1. Трапециевидная пястная связка,

2. большая многогранная кость,

3. нормальное положение и

4. смещение I пястной кости,

5. направление тяги длинной отводящей мышцы большого пальца, приводящее к смещению отломков пястной кости

б-в — типичное смещение в запястнопястном суставе при переломе Беннета (а).

Способ репозиции: одновременно с оказанием тяги за большой палец следует оказать давление (б) на основание I пястной кости (по схеме Дж. Байрне)

Перелом Беннета — это переломо-вывих I пястной кости. Этот перелом сопровождается внутрисуставным вывихом пястной кости, отломок треугольной формы остается с локтевой стороны на месте. Пястная кость смещается в проксимальном направлении около большой многогранной кости. Для репозиции перелома производится тяга за палец, при вытянутом положении пальца надавливают на основание пястной кости. Гипсовая повязка накладывается так, чтобы большой палец удерживался в положении разгибания и отведения. На концевую фалангу накладывается вытяжение.

Иммобилизация в таком положении продолжается в течение четырех недель. После этого вытяжение прекращается, но гипсовая повязка остается еще на две недели, чтобы срастание отломков было достаточно прочным.

Поперечные переломы основания I