Стрессовый перелом поясничного отдела позвоночника

Перелом поясничного отдела позвоночника – это нарушение целостности одного или нескольких поясничных позвонков в результате травмы. Причиной обычно становится чрезмерное насильственное сгибание позвоночника при падении пациента на ноги или на ягодицы либо падение тяжелого груза на согнутую спину. Проявляется болью, ограничением движений, напряжением мышц и локальным отеком. При повреждении спинного мозга наблюдаются параличи, парезы, нарушение функций тазовых органов. Для уточнения диагноза назначают рентгенографию, КТ, МРТ и другие исследования. Лечение неосложненных переломов чаще консервативное, осложненных – оперативное.

Общие сведения

Перелом поясничного отдела позвоночника – повреждение поясничных позвонков вследствие травмы. Как правило, страдает верхняя малоподвижная часть поясничного отдела – I-III поясничные позвонки. Возможен изолированный перелом тела, перелом позвонка с повреждением дисков, спинного мозга и нервных корешков и сочетания с повреждениями других анатомических отделов: переломами верхнегрудных позвонков, переломами таза, переломами костей конечностей, ЧМТ, разрывом мочевого пузыря, тупой травмой живота и повреждением почки. Лечение переломов позвонков без повреждения спинного мозга осуществляют врачи-травматологи, с повреждением спинного мозга – нейрохирурги.

Перелом поясничного отдела позвоночника

Причины

Обычно перелом поясничных позвонков образуется вследствие непрямого травмирующего воздействия – чрезмерного насильственного сгибания позвоночника, разгибательные переломы наблюдаются крайне редко. В зависимости от направления воздействующей силы может возникать несколько видов повреждений, наиболее распространенным из них является компрессионный перелом позвонков.

Классификация

С учетом особенностей повреждения выделяют три типа переломов поясничных позвонков:

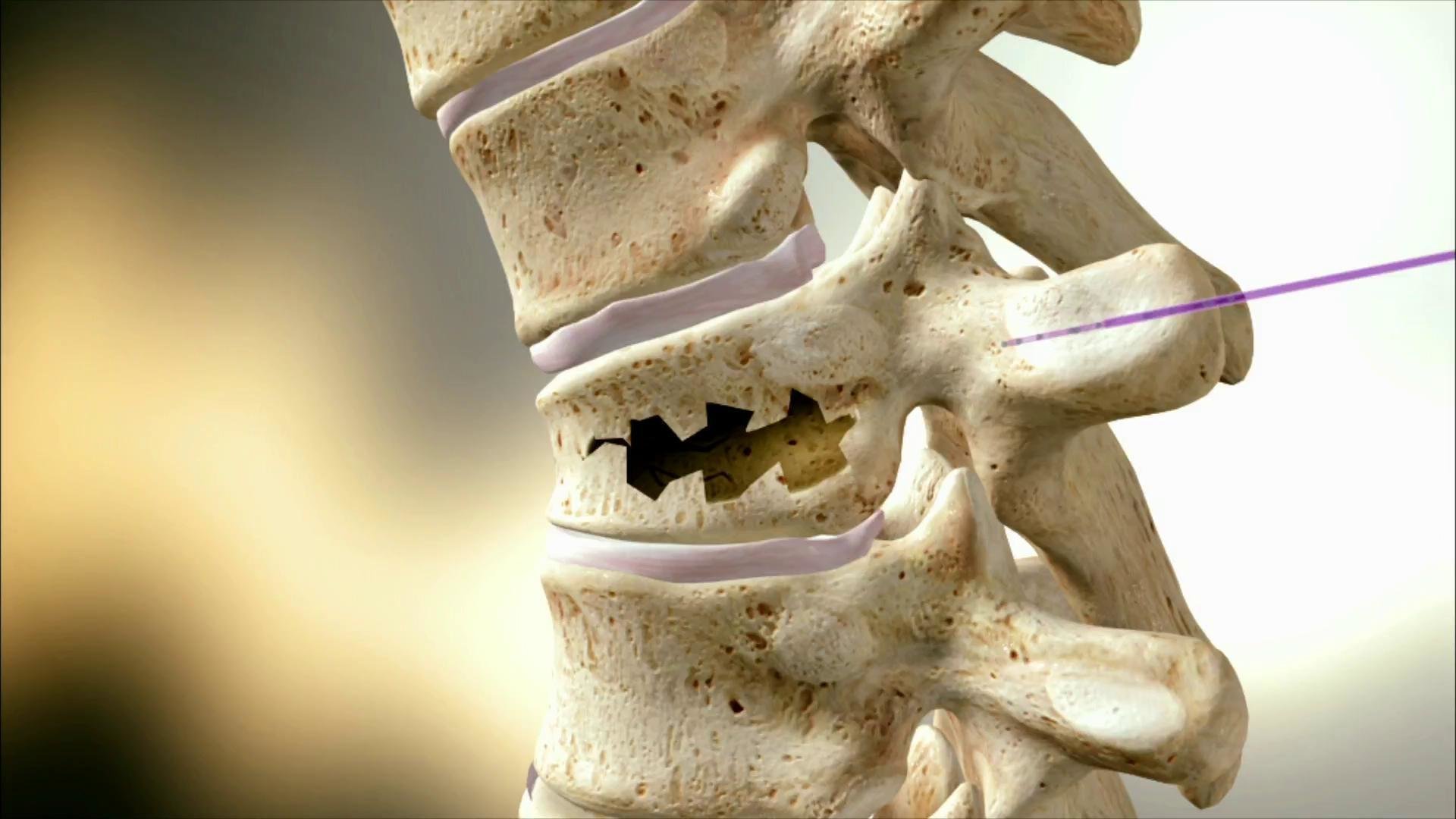

- Компрессионный перелом. Сопровождается сдавлением, раздроблением и клиновидным сплющиванием переднего отдела позвонка. Выделяют три степени компрессии: 1 степень – уменьшение высоты тела на 1/3 или менее, 2 степень – уменьшение высоты тела на 1/3-1/2, 3 степень – уменьшение высоты тела на 1/2 или более. Чаще страдает один позвонок, реже наблюдается повреждение нескольких соседних позвонков. Дужки, суставные отростки и межпозвонковые диски при таких переломах не страдают. Подобные повреждения часто возникают при падениях с высоты, при падении на ноги возможно сочетание с переломом пяточных костей, при падении на ягодицы – с переломом таза.

- Раздробленный (оскольчатый) перелом. Сопровождается вклиниванием переднего края вышележащего позвонка в тело нижележащего. Межпозвонковый диск разрушается, краевой отломок позвонка выдвигается кпереди. Иногда фрагмент тела смещается кзади, вызывая повреждение спинного мозга.

- Переломовывих. Сопровождается смещением верхних отделов позвоночника кпереди. Сочетается со сдвигом межсуставных поверхностей или с повреждением суставных отростков и дужек. Осложняется ушибом, сдавлением или разрывом нервных корешков и спинного мозга.

В зависимости от состояния нервных структур переломы позвоночника делят на неосложненные (без повреждения нервных структур) и осложненные (со сдавлением или разрушением нервных структур). Нужно учитывать, что в первые дни после травмы нерезко выраженная неврологическая симптоматика может выявляться даже при неосложненных переломах позвоночника.

С учетом особенностей поврежденного позвонка различают травматические и патологические переломы. Травматические повреждения образуются в неизмененном позвонке в результате интенсивного травматического воздействия. Патологические переломы возникают в позвонке, пораженном каким-либо патологическим процессом (опухолью, туберкулезом, остеопорозом) и являются результатом незначительной, порой незаметной травмы.

Симптомы перелома

В анамнезе выявляется воздействие по оси позвоночника в сочетании с его сгибанием (падение на спину тяжелого предмета, падение с большой высоты, реже – падение с высоты человеческого роста на ягодицы). В момент травмы часто отмечается задержка дыхания. Пациент жалуется на боли в области поражения и отмечает усиление боли при сгибании и поворотах туловища. Движения ограничены. Выявляется напряжение мышц спины, локальный отек и выстояние остистого отростка позвонка. Пальпация области повреждения и постукивание по остистому отростку болезненны.

У некоторых пациентов (как с повреждением, так и без повреждения спинного мозга) сразу после травмы возникает клиника паралитической непроходимости кишечника, проявляющаяся отсутствием стула и газов, вздутием живота, тошнотой и рвотой. При повреждении нервных корешков и спинного мозга выявляется неврологическая симптоматика различной степени выраженности – от локальной гипестезии, снижения или повышения отдельных рефлексов и слабости некоторых мышц до полной потери чувствительности и паралича ниже места повреждения. Может наблюдаться нарушение дефекации и мочеиспускания.

Отличительной особенностью патологических компрессионных переломов является стертая клиническая симптоматика. Интенсивное травматическое воздействие в анамнезе отсутствует, задержка дыхания в момент травмы не выявляется, боли незначительны. Иногда из-за слабо выраженного болевого синдрома пациенты с патологическими переломами подолгу не обращаются за медицинской помощью и оказываются на приеме у врача уже после сращения позвонка. При обследовании пациентов с остеопорозом могут выявляться множественные сросшиеся переломы, обуславливающие образование старческого горба.

Симптоматика при оскольчатых переломах напоминает клинические проявления травматических компрессионных переломов, однако все признаки повреждения позвоночника проявляются более ярко. В большинстве случаев выявляются неврологические нарушения различной степени выраженности. Часто наблюдается парез кишечника и задержка мочеиспускания. У некоторых пациентов развивается травматический шок.

Диагностика

Всем больным с переломами позвонков назначают рентгенографию поясничного отдела позвоночника в двух проекциях. Наиболее информативен боковой снимок, на котором выявляется снижение высоты передних отделов позвонка. Для оценки состояния нервных структур пациентов направляют на консультацию к нейрохирургу или неврологу. Используют МРТ позвоночника, позволяющее выявить наличие или отсутствие и степень повреждения нервных структур. При необходимости проводят КТ позвоночника, электрофизиологические исследования, миелографию и ликвородинамические пробы.

Лечение перелома поясничных позвонков

Лечение осуществляют в условиях отделения травматологии и ортопедии или нейрохирургии. Лечебную тактику определяют в зависимости от типа перелома и степени компрессии. Всем больным выполняют паравертебральную блокаду. Пациентам с 1 степенью компрессии позвонка назначают постельный режим сроком на 8 недель. Под матрас подкладывают щит, по поясницу – небольшой валик. С первых дней проводят ЛФК, с 10 дня начинают легкий массаж и тепловые процедуры.

При тяжелой компрессии осуществляют постепенную реклинацию, используя кровать со щитом и подкладывая под поясничную область валики, постепенно увеличивающиеся в объеме, а затем накладывают пластиковый или гипсовый корсет. Такой способ лечения переносится легче, чем одномоментная форсированная реклинация, и реже провоцирует парез кишечника. При паралитической непроходимости кишок назначают гипертонические и сифонные клизмы, проводят повторные промывания желудка, внутривенно вводят глюкозу и физраствор.

При переломовывихах и оскольчатых переломах без повреждения спинного мозга осуществляют скелетное вытяжение, после вправления вывиха производят этапную реклинацию, а затем накладывают корсет. Всем больным с переломовывихами, оскольчатыми и компрессионными повреждениями назначают ЛФК и делают повторные рентгенограммы для оценки состояния поврежденных позвонков и степени консолидации перелома.

Хирургическое вмешательство показано при компрессии нервных структур и нестабильности позвоночника. В ходе операции проводят декомпрессию спинного мозга и нервных корешков, при необходимости удаляют мелкие отломки и осуществляют один из видов остеосинтеза: транспедикулярную фиксацию, фиксацию пластинами, межпозвонковую фиксацию кейджами или межтеловой спондилодез. В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, ЛФК и физиотерапию.

Источник

Стрессовый (усталостный) перелом — это перелом вызванный усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки. В отличие от перелома вызванного одним сильным ударом, стрессовые переломы — результат накопившихся микротравм от циклических нагрузок ниже максимальной, например, при беге или прыжках. В виду особенности механизма возникновения усталостный перелом можно отнести к типичным травмам вызванным перегрузкой и перетренированностью[1].

Для усталостного перелома характерны весьма малые осколки кости и микротрещины[2]. Чаще всего данный вид перелома возникает в несущих костях, такой как берцовая кость, плюсневые и ладьевидные кости, иными словами в костях голени и стопы. Менее распространен усталостный перелом бедра, таза и крестца[3].

Симптомы[править | править код]

Усталостные переломы чаще всего проявляются болью в несущих костях, которая усиливается во время физической активности и упражнений. Боль обычно утихает во время отдыха либо может сохраняться при более существенной травме кости. Типично боль локализована на кости либо рядом с костью с характерным общим отеком данной области. Постукивание и пальпирование кости может вызывать симптомы.

Причины[править | править код]

Кости постоянно пытаются самовосстанавливаться и перестраиваться, особенно под влиянием видов спорта, для которых характерен высокий уровень нагрузки на кости. Под действием постоянного стресса кость со временем может исчерпать ресурсы для восстановления, и в слабом месте произойдет усталостный перелом. Данный перелом не появляется внезапно. Он возникает при повторяющихся травмах, которые не способны причинить обычный частичный или полный перелом кости, но которые не позволяют остеобластам перестроить кость и сохранить её целостность.

Усталостный перелом обычно случается с людьми, которые типично ведут сидячий образ жизни, и неожиданно совершили серию тренировок, к которым кости оказались не привычны. Также этот перелом может случиться у атлетов, которые существенно превысили типичный для себя объём тренировок, например, в беге или прыжках. Стрессовый перелом — известная травма солдат при марш бросках на длинные расстояния.

Мышечная усталость также играет важную роль в возникновении стрессовых переломов. Например, у бегуна каждый шаг вызывает значительные перегрузки в разных точках ноги. Каждый удар об опору — быстрое ускорение и перенос энергии — должен быть поглощен. Мышцы и кости поглощают энергию ударов. Однако мышцы, особенно мышцы голени, утомляются при беге на длинные дистанции и теряют эластичность, а с ней и способность гасить энергию ударов. Соответственно, на кости ложится большая нагрузка, что увеличивает риск переломов.

Прежние усталостные переломы являются дополнительным фактором повторного усталостного перелома[4].

Диагностика[править | править код]

Рентгеноскопическое исследование обычно не выявляет усталостный перелом сразу, однако по истечении нескольких недель после возникновения боли на рентгенограмме можно заметить перестройку кости. Наиболее эффективными инструментами диагностики на раннем этапе являются сканирование при помощи компьютерной томографии, магнито-резонансной томографии[5].

Профилактика[править | править код]

Одним из способов профилактики усталостных переломов является увеличение нагрузки. Несмотря на кажущееся противоречие, умеренная нагрузка на кости при должном контроле укрепляет кости и предотвращает стрессовый перелом. Простым правилом может стать плавное увеличение нагрузки, например, для бегуна рекомендуется увеличивать дистанцию примерно на 10 % в неделю. Это позволяет костям своевременно адаптироваться к нагрузке.

Укрепляющие упражнения также помогают развить мышцы ног. Укрепление мышц защищает их от быстрого утомления и позволяет поглощать удары при беге в течение более продолжительных периодов. Ключевые мышцы при этом — икроножная и передняя большеберцовая мышцы. Бегуны часто получают перетренировочные травмы или травмы от повторяющейся нагрузки[6]. К таким травмам относятся усталостный перелом, тендинит, разрыв мениска, синдром подвздошно-берцового тракта, и обострение существующего артрита. Усталостные переломы, при условии невыявления и недостаточного лечения, могут развиться в полный перелом кости.

В зависимости от сочетания факторов, в том числе веса бегуна, мягкости обуви, жесткости поверхности, бегуны должны заменять свою беговую обувь каждые 500-1000 км для полноценной амортизации ног. Смена беговых поверхностей также может помочь предотвратить усталостные переломы. Однако также существует мнение, что выбор слишком хорошо амортизирующей обуви может приводить к большему стрессу, из-за того, что при беге уменьшается использование естественной амортизации тела, что приводит к более частым беговым травмам[7].

Во время тренировочного периода для укрепления костей необходимо увеличивать потребление витамина D и кальция с учетом индивидуальных особенностей. Также необходимо следить за диетой в целом, для исключения развития остеопороза.

Лечение[править | править код]

Отдых — единственный способ полноценного лечения усталостного перелома. Продолжительность восстановления варьируется в зависимости от места перелома, его характера, а также индивидуальной способности тела к восстановлению и соблюдаемой диеты. Восстановительный период при условии соблюдения полного покоя и ношении гипса или фиксирующего ботинка типично занимает в среднем 4-8 недель. Для более серьезных переломов он может занимать до 12-16 недель. После периода покоя двигательная активность может быть постепенно возобновлена, до появления боли. Несмотря на то, что по ощущениям кость может казаться здоровой, процесс перестройки может занять многие месяцы после того как лечение окончено, в этот период сохраняется высокий риск повторного перелома кости. Двигательная активность связанная с бегом или видами спорта вызывающими дополнительную нагрузку на кость должна возобновляться постепенно. Основное правило при этом — не увеличивать объём тренировок более чем на 10 % от недели к неделе.

Реабилитация типично включает упражнения на укрепления мышц с целью перераспределения сил действующих на кости. Ношение бандажа или фиксирующих жестких пластиковых ортезов (например, фиксирующего ботинка) может дополнительно помочь снять нагрузку с усталостного перелома. При сильных усталостных переломах ноги или ступни для снижения нагрузки на кость используют костыли.

При серьезных усталостных переломах для надлежащего лечения может понадобиться хирургическое вмешательство. Процедура может включать закрепление костей и в этом случае реабилитация может занять до 6 месяцев.

Эпидемиология[править | править код]

По статистике в США регистрируется от 5 до 30 % усталостных переломов из общего числа переломов среди атлетов и солдат. Вероятность перелома повышается с возрастом в связи с возрастным уменьшением плотности костей[8]. Тем не менее дети также подвержены риску в связи с тем, что их кости ещё не достигли максимальной плотности и прочности. Дополнительные факторы риска — несбалансированная диета и остеопороз. Также у женщин в связи с гормональными изменениями возможно развитие остеопороза, который в свою очередь повышает риск усталостных переломов.

Примечания[править | править код]

- ↑ Steve B. Behrens, Matthew E. Deren, Andrew Matson, Paul D. Fadale, Keith O. Monchik. Stress Fractures of the Pelvis and Legs in Athletes: A Review (англ.) // Sports Health. — 2013-03-01. — Vol. 5, iss. 2. — P. 165–174. — ISSN 1941-7381. — doi:10.1177/1941738112467423.

- ↑ Overview — Mayo Clinic (англ.), Mayo Clinic. Дата обращения 15 мая 2017.

- ↑ Stress Fractures: Overview, Pathophysiology, Risk Factors. — 2017-01-07.

- ↑ Wolters Kluwer Health — Article Landing Page. pt.wkhealth.com. Дата обращения 15 мая 2017.

- ↑ Matthieu Pelletier-Galarneau, Patrick Martineau, Maxime Gaudreault, Xuan Pham. Review of running injuries of the foot and ankle: clinical presentation and SPECT-CT imaging patterns // American Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. — 2015-06-15. — Т. 5, вып. 4. — С. 305–316. — ISSN 2160-8407.

- ↑ Daniel E. Lieberman, Madhusudhan Venkadesan, William A. Werbel, Adam I. Daoud, Susan D’Andrea. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners (англ.) // Nature. — 2010-01-28. — Vol. 463, iss. 7280. — P. 531–535. — ISSN 0028-0836. — doi:10.1038/nature08723.

- ↑ Parker-Pope, Tara. Is Barefoot Better?, Wall Street Journal (6 июня 2006). Дата обращения 15 мая 2017.

- ↑ Physical Medicine and Rehabilitation for Stress Fractures: Background, Pathophysiology, Epidemiology. — 2017-02-07.

Источник

Любой перелом поясничного отдела — это риск нарушения работы спинного мозга и как следствие, развития паралича нижней части тела. Такие пациенты лишаются возможности самостоятельно ходить, им требуется посторонняя помощь в самообслуживании и т.д.. Поэтому, если подозреваете, что случился компрессионный перелом поясничного отдела, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Самостоятельно передвигаться при этом нельзя. Следует вызвать бригаду скорой помощи.

Компрессионный перелом позвоночника поясничного отдела – это нарушенная целостность костной ткани тела позвонка или его отростков. Возникает чаще всего в результате серьезного травматического воздействия. Это может быть чрезмерное сгибание позвоночного столба, скручивание или компрессия в результате оказания давления, механической и амортизационной нагрузки. Падение на ягодицы или приземление из прыжка на пятки, ДТП, сильный удар – все это может стать непосредственной причиной того, что произойдет компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе.

Сразу же после травматического воздействия появляется сильнейшая боль в места поражения. Подвижность резко ограничена. Возникает отек. Может появляться подкожная гематома. Постепенно нарастает мышечная слабость в нижних конечностях. Если при переломе не пострадали структуры спинного мозга и его дуральные оболочки, то поражения мышц нижних конечностей не возникнет. Пациент сможет самостоятельно ходить. Но делать этого не стоит. Любое смещение осколка может повлечь ужасные последствия – паралич и инвалидность на всю оставшуюся жизнь.

По медицинской статистике в больше степень переломом подвержены позвонки L1-L3, поскольку они более жёстко фиксированы и на обладают той степень лабильности, как нижележащие L4-L5. Компрессионный перелом крестца в возрасте после 25 лет встречается крайне редко, так как здесь позвонки срастаются в единую массивную кость. Чаще диагностируется трещина костной ткани крестца. Но она довольно легко и быстро зарастает костной мозолью и не дает риска развития пареза или паралича нижних конечностей.

Причины переломов поясничного отдела позвоночника

Перелом позвонка поясничного отдела практически всегда является результатом сильного травмирующего воздействия. Это может быть падение, скручивание позвоночного столба, подъем экстремальных тяжестей, ДТП и т.д.

Существует ряд факторов риска, которые предрасполагают к тому, что даже при минимальном травмирующим воздействии произойдет нарушение целостности костной структуры. Факторы риска того, что произойдет компрессионный перелом позвонка поясничного отдела – это:

- курение и употребление алкогольных напитков (происходит снижение интенсивности капиллярного кровотока, что влечет за собой снижение плотности костной структуры);

- ведение малоподвижного сидячего образа жизни (дистрофии и атрофии подвергаются мышцы каркаса спины, которые, находясь в адекватном работоспособном состоянии, обеспечивают надежную защиту позвоночного столба от травмирующего воздействия);

- остеопороз и остеомаляция (эти патологии приводят к тому, что костная ткань утрачивает свою физиологическую плотность и становится подверженной травматическому нарушению целостности;

- тяжелый физический труд, в результате которого нарушается кровоснабжение в замыкательных пластинках;

- рубцовая деформация связочного и сухожильного аппарата позвоночника;

- искривление позвоночника и нарушение осанки;

- неправильная постановка стопы;

- неправильный выбор обуви для ходьбы, повседневной носки и занятий физической культурой.

Предотвратить перелом позвоночника в поясничном отделе в пожилом возрасте, когда наблюдается геронтологическое снижение плотности костной ткани, можно только при регулярном приеме препаратов кальция и ведении активного образа жизни.

Классификация переломов поясничного отдела

По существующей современной классификации все переломы позвоночника подразделяются на компрессионные, оскольчатые и с подвывихом. Также они могут быть открытыми (с нарушением целостности кожных покровов) и закрытые (без нарушения целостности кожных покровов в месте травмы).

При компрессионном переломе наблюдается снижение физиологической высоты тела позвонка. Он может быть раздробленным, сдавленным или клиновидным. Поражается передняя часть тела позвонка.

По степени поражения компрессионный перелом может быть:

- первой степени – происходит снижение высоты не более, чем на 30 %;

- второй степени – высота снижена на 40 – 50 %;

- третьей степени – высота тела позвонка уменьшилась на более, чем 50 %.

При единичном компрессионном переломе тела позвонка поясничного отдела происходит нарушение целостности костной ткани только одного позвонка. Также встречаются сочетанные и множественные переломы.

Раздроблённый тип перелома отличается тем, что осколок расположенного рядом тела позвонка вонзается в другой позвонок или в дуральную оболочку спинного мозга. Это очень тяжелая сочетанная травма, для лечения которой чаще всего прибегают к проведению хирургической операции.

Перелом остистого отростка поясничного отдела с подвывихом может произойти в результате падения на спину. Это вид травмы характеризуется смещением тела позвонка и его ротацией с торсией относительно своей центральной оси. Данный перелом подлежит консервативному лечению. Но в случае, если идет компрессия спинного мозга, показано проведение хирургической операции.

Симптомы перелома поясничного отдела позвоночника

Клинические симптомы перелома поясничного отдела могут отличаться в зависимости от типа травмы и степени поражения костной ткани. Перелом поясничного отдела позвоночника симптомы дает сразу же в момент травматического воздействия. Как правило, пациенты описывают это как непроизвольную задержку дыхания, сразу же вслед за корой приходит первая волна острейшей боли в места нарушения целостности костной ткани. Может произойти непроизвольное мочеиспускание и опорожнение кишечника.

В дальнейшем симптомы компрессионного перелома поясничного отдела могут включать в себя:

- ощущение скованности движений и их полное отсутствие в нижних конечностях;

- парезы и параличи отдельных мышц (если пострадали частично корешковые нервы);

- полная парализация нижней части тела (если пострадали структуры спинного мозга);

- отечность мягких тканей и напряжение мышц спины в места травмы;

- резкая болезненность при пальпации остистых отростков поясничного отдела позвоночного столба.

В первые сутки после перелома может развиваться парез кишечника и мочевого пузыря. Пациент не может самостоятельно сходить в туалет. Затем появляется слабость в нижних конечностях. Может повышаться температура тела.

При отсутствии своевременно оказанной медицинской помощи у пациента может развиться болевой или травматический шок. Это состояние крайне опасно. Поэтому при появлении подозрений на перелом позвоночника в поясничном отделе немедленно уложите человека на жёсткую поверхность на спину и вызовите бригаду скорой медицинской помощи.

Лечение компрессионного перелома поясничного отдела

Начинать лечение компрессионного перелома поясничного отдела необходимо незамедлительно. Пациенту обеспечивается строгий постельный режим и иммобилизация позвоночного столба до того момента, пока не произойдет восстановление целостности костной ткани.

В ряде случаев требуется хирургическое лечение перелома позвонка поясничного отдела, в ходе операции восстанавливается структура раздробленных позвонков. Врач стремиться к тому, чтобы исключить негативные последствия данной травмы для пациента.

В последующем в лечении используется иммобилизация и реабилитация с помощью методов мануальной терапии, лечебной гимнастики, кинезиотерапии, физиопроцедур и т.д. метод лечения выбирает травматолог в зависимости от типа травмы, состояния пациента и наличия риска парализации нижних конечностей.

Последствия компрессионного перелома поясничного отдела

Без правильного и своевременного лечения перелом позвонка поясничного отдела дает последствия, которые могут стать причиной пожизненной инвалидности. Самые негативные последствия компрессионного перелома поясничного отдела — это:

- нарушение работы кишечника за счет неправильной иннервации его мышечной стенки (у пациентов сохраняются стойкие запоры и профузные диареи даже спустя несколько лет после проведенной реабилитации);

- синдром гиперактивности мочевого пузыря (позывы к мочеиспусканию появляются очень часто даже при минимальном наполнении мочевого пузыря);

- парезы и параличи нижних конечностей;

- полная обездвиженность нижней части тела;

- гормональные нарушения;

- искривления позвоночного столба;

- фибромиалгический болевой синдром.

Чтобы исключить все возможные последствия, даже закрытый перелом поясничного отдела следует лечить только под контролем со стороны опытного врача. После окончания основного лечения важно провести полноценный этап реабилитации.

Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника поясничного отдела

Реабилитация после перелома поясничного отдела позволяет вернуть пациента к полноценной активной жизни. Качественная реабилитация после перелома позвоночника поясничного отдела в обязательном порядке включает в себя проработку тех потенциальных причин и факторов риска, которые могли спровоцировать нарушение целостности костной ткани даже при минимальном травматическом воздействии. В обязательном порядке проводится работа с избыточной массой тела пациента, отказом от вредных привычек. Разрабатываются мышцы спины и поясницы. Хорошо укрепленный мышечный каркас спины обеспечивает надежную защиту от повреждений позвоночника в будущем.

Реабилитация компрессионного перелома позвоночника поясничный отдел может включать в себя следующие виды воздействия:

- лечебная гимнастика и кинезиотерапия – позволяют разработать мышцы, вернуть гибкость телу, усилить кровоснабжение поврежденных зон, исключить риск парализации нижних конечностей;

- лазерная терапия – ускоряет процесс восстановления целостности поврежденной костной ткани;

- массаж и остеопатия улучшают процессы микроциркуляции крови и лимфатической жидкости, повышают эластичность всех мягких тканей;

- рефлексотерапия способна запускать эффективную регенерацию тканей за счет использования скрытых резервов человеческого организма.

Рекомендуем проводить реабилитацию после компрессионного перелома позвоночника поясничного отдела в клинику мануальной терапии по месту жительства. Как правило, там работают специалисты, обладающие опытом в этой сфере.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Вы можете воспользоваться услугой бесплатного первичного приема врача (невролог, мануальный терапевт, вертебролог, остеопат, ортопед) на сайте клиники «Свободное движение». На первичной бесплатной консультации врач осмотрит и опросит вас. Если есть результаты МРТ, УЗИ и рентгена — проанализирует снимки и поставит диагноз. Если нет — выпишет необходимые направления.

Был ли полезен материал?

(4) чел. ответили полезен

Источник