Типичные места переломов костей конечностей

Согласно статистическим данным на сегодняшний день каждые три секунды у кого-нибудь в мире ломается кость. Причин у этого явления может быть множество, но лидирующая позиция отведена такому серьезному заболеванию как остеопороз.

Профилактические мероприятия при данном явлении нацелены на повышение плотности костной массы, а также на минимизацию ситуаций дома и на улице, способных вызвать перелом.

Что такое типичный перелом костей – места типичных переломов у детей и взрослых

Частота встречаемости переломов у отдельных костей будет различаться, что определяется механизмом получения конкретного травмирования.

Наиболее распространенными видами повреждений являются:

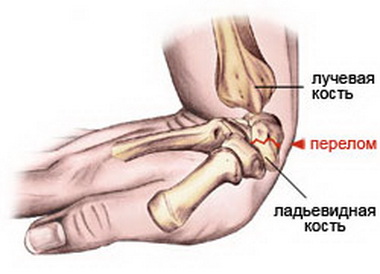

- Перелом лучевой кости руки. Составляет около 70% всех переломов. Связан с человеческими рефлексами: при падении, в попытках уберечь тело от повреждений пострадавший выставляет руки вперед. Это провоцирует сильную нагрузку на кистевой сустав — и, как правило, заканчивается переломом лучевой кисти.

- Перелом шейки плеча. Зачастую диагностируется у маленьких пациентов, а также у людей после достижения ими 50-летнего возраста вследствие падения на плечо или на локоть. В данном возрасте в организме содержится недостаточное количество кальция, что негативно сказывается на прочности костей.

- Перелом бедра (зачастую в районе шейки). Является своеобразной классической травмой пожилых людей. Отличается трудностью и длительностью лечебных мероприятий.

- Бамперный перелом, в ходе которого нарушается целостность берцовых костей нижних конечностей. Подобные переломы – результат автомобильных аварий, количество которых с каждым годом увеличивается.

- Компрессионный перелом позвоночного столба. Чаще всего, диагностируется при падении с высоты на прямые ноги. Опасность рассматриваемой травмы заключается в высокой вероятности повреждения нервных волокон — что, в дальнейшем, может стать причиной паралича.

- Перелом в области голеностопного сустава. Пик его популярности наступает в зимнее время года, когда сноубордисты и лыжники приступают к своему излюбленному виду спорта. Помимо этого, обычные прогулки по скользкой дорожке могут спровоцировать плачевные последствия.

- Переломы отдельных компонентов лицевой части черепа: нижней челюсти, носа. Такое явление встречается достаточно часто у тех, кто занимается боевыми искусствами.

Вероятные и абсолютные признаки открытых и закрытых переломов костей

Ситуации, когда вероятны типичные переломы костей у человека – когда наиболее вероятно получить типичный перелом луча, черепа и т.д.?

Ситуаций, при которых есть риск получить переломы в типичных местах, существует множество.

Их можно условно разделить на три большие группы:

1. Травмирование новорожденного в процессе родов

Подобное может произойти при осложненных родах — если у роженицы узкий таз, а плод крупный; либо же при ягодичном предлежании. У таких младенцев может диагностироваться перелом ключицы, реже – бедренной кости.

2. Патологические переломы

Имеют место быть вследствие наличия у пациента заболевания, на фоне которого происходит разрушение костной ткани.

Наиболее ярким примером такого недуга является остеопороз. Женская часть населения сталкивается с указанной болезнью чаще, чем мужская. Это объясняется тем, что с наступлением менопаузы количество эстрогенов в крови уменьшается. Данные гормоны, как известно, благотворно влияют на плотность костной массы. Поэтому после 45-летнего возраста у женщин кости начинают терять свою прочность, и под воздействием незначительной силы происходят переломы запястий, чаще всего.

После 75 лет пациентки сталкиваются с более серьезной проблемой – переломом шейки бедра. В некоторых случаях подобная травма может возникнуть при обычной ходьбе.

3. Травматические переломы

Чаще всего, встречаются у молодых людей. Причина перелома – неожиданное воздействие крупной механической силы на абсолютно здоровые кости.

Примером травмоопасной ситуации является ДТП, катание на сноуборде либо коньках, падение с большой высоты, драка и т.п.

Дети в подобных ситуациях могут отделаться ушибом – кости у них отличаются большой гибкостью.

Отдельную — и наиболее тяжелую по последствиям группу переломов — составляют травмы, вызванные огнестрельным оружием.

Профилактика типичных переломов костей в спорте и жизни, у пожилых и молодых – как предупредить травмы?

Полностью исключить ситуацию, при которой можно заработать перелом – задача невыполнимая.

Однако, существует ряд мероприятий, благодаря которым, можно минимизировать риск развития подобной ситуации, а также повлиять на скорость заживления уже сломанных костей.

Для этого стоит придерживаться следующих рекомендаций:

- Ограничить употребление алкогольных напитков. Алкоголь негативно сказывается на метаболических процессах: в частности, это касается качества усвоения кальция. Подобное явление ведет к истончению кости.

- Профилактика дефицита витамина Д. Он способствует усвоению кальция в организме. Ежедневные 15-минутные солнечные ванны благоприятствуют выработке нужного количества данного витамина. Но здесь главное не переусердствовать – ультрафиолетовые лучи могут стать причиной появления рака кожи.

- Полный отказ от табакокурения. Сигаретный дым негативной влияет на плотность костного минерала. Кроме того, уже сломанные кости у курильщиков срастаются медленнее, чем у тех, кто не курит.

- Поддержание массы тела в пределах нормы. Речь идет о предупреждении ожирения и чрезмерной худобы. Оба этих патологических состояния ведут к развитию остеопороза. В первом случае необходимо пересмотреть рацион питания, ограничив количество жирной, соленной и копченной пищи. Худоба же нередко является следствием идеализирования чрезмерно тонких форм, что сопровождается пропагандой изнурительных диет. Это все может привести к появлению нервно-психической анорексии, что зачастую диагностируется у девочек-подростков. Главная опасность указанного недуга в подростковом возрасте – дефицит костной массы.

- Правильное питание. Следует помнить, что продукты богатые на протеин, а также кофеиносодержащие напитки способствуют вымыванию кальция из организма. Для укрепления костей полезно включать в рацион питания зеленые овощи, свеклу, ягоды, какао, красное мясо, а также сою. Соевые продукты содержат эстроген растительного происхождения, который крайне необходим женщинам в постклимактерическом периоде.

- Занятия спортом. Они, безусловно, должны присутствовать в жизни взрослых и детей, так как благодаря им происходит укрепление мышц, что служат природным амортизатором. В среднем, рекомендуется делать физические упражнения минимум три раза в неделю по 30-40 минут. Тем, кто занимается легкой атлетикой необходимо позаботиться о приобретении качественной спортивной обуви. Велосипедистам и любителям роликовых коньков следует надевать защитный шлем, налокотники и наколенники. И самое главное – тренировки не должны быть изнурительными, – это может привести к интенсивной утрате эстрогена, что, как уже указывалось выше, приводит к потере костной массы. Лучше, чтобы все систематические спортивные мероприятия осуществлялись под контролем тренера.

- Минимизация травмоопасных ситуаций в доме. Для этого ванную комнату нужно снабдить резиновым ковриком и специальными поручнями, а на полы в остальных комнатах постелить мягкие ковры. Ходить по квартире следует в тапочках, которые не скользят и не спадают. Все провода, и не нужные вещи, что разбросаны по комнатах, необходимо спрятать. Если в доме есть пожилой человек, у которого нарушена координация движений, его следует обеспечить специальными ходунками или палочкой.

- Ношение специальной обуви в зимнее и летнее время. При гололедице лучше оставаться дома – но, если такой возможности нет, следует передвигаться очень аккуратно: по присыпанной песком поверхности.

Владельцам транспортных средств для избегания аварийных ситуаций на дорогах следует выполнять следующие процедуры:

- Своевременно проходить технический осмотр авто, и устранять даже мелкие поломки.

- Менять шины со сменой сезонов.

- Комплектовать машину подушками безопасности.

- Выполнять правила дорожного движения: пристегивать ремни безопасности, не разговаривать по телефону во время вождения машины, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

Источник

Переломы костей конечностей – один из наиболее частых видов переломов, который является, как правило, следствием не сильной бытовой травмы и наблюдается чаще у пожилых людей в связи со снижением эластичности кости, хотя переломы конечностей могут быть и у детей, людей молодого и среднего возраста, однако в этом случае они связаны, как правило, с довольно сильным механическим воздействием на кость.

Большую часть переломов костей конечностей составляют переломы лучевой кости в типичном месте, переломы костей голени, переломы плечевой кости в области хирургической шейки и переломы шейки бедра.

Причины перелома костей конечностей

Переломы конечностей в большинстве своем являются следствием травмы. Причем типичные способы получения травм в быту – падение на кисть, на плечо и так далее – приводит к переломам в типичных – наиболее слабых местах кости.

Однако отдельно стоит сказать и о других причинах переломов конечностей, в частности, так называемых патологических переломах. Они могут наблюдаться при онкологических заболеваниях, приеме некоторых препаратов, снижающих плотность костной ткани и так далее. Такие переломы могут возникать даже без значительной, казалось бы, травмы.

Несмотря на то, что патологические переломы являются следствием, как правило, другой, более серьезной патологии, все же они требуют оказания неотложной помощи и госпитализации в профильное отделение. Поэтому при наличии первых симптомов травмы у любого человека необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

!!! Стоит помнить, что перелом конечности может быть причиной развития серьезных осложнений, в частности, болевого шока, поэтому специализированная помощь должна быть оказана всегда и как можно раньше.

Симптомы перелома конечностей

Чтобы вовремя заподозрить наличие перелома кости и вызвать бригаду скорой помощи, необходимо знать основные симптомы перелома конечностей, к ним следует отнести:

1. Боль. Она может быть сильно выраженной, а ее эпицентр находится в месте перелома. Следует помнить, что боль может наблюдаться при ушибе, однако ее интенсивность наибольшая именно при переломах, что опасно развитием травматического шока, а потому вызов бригады скорой медицинской помощи в этом случае должен быть незамедлительным.

2. Припухлость и отечность. В месте перелома возникает выраженная припухлость, которая связана с повреждением мягких тканей и развитием в них воспаления. Нередко причиной припухлости может быть и гематома – скопление крови в тканях. Последняя может свидетельствовать и повреждении сосуда и развитии кровотечения. Кровотечение является одним из опаснейших осложнений, поскольку может быть причиной развития геморрагического шока.

3. Деформация конечности и нарушение ее функции, как правило, связаны со смещение костных отломков, в связи с чем сама конечность может укорачиваться или деформироваться другим образом, а движения могут быть ограничены как в определенной плоскости, так и фактически сведены к минимуму, что зависит от характера расположения отломков и места перелома кости.

4. Крепитация при пальпации (ощупывании). Крепитация представляет собой характерный хруст, который образуется в результате трения отломков костей. Подобный симптом перелома конечностей наблюдается при переломе со смещением.

Следует отметить, что переломы конечностей могут быть открытыми (с повреждением кожи) и закрытыми (без повреждения кожи). В случае, если перелом открытый, то в ране могут виднеться костные отломки. В таком случае другие симптомы перелома конечностей отходят на второй план, и диагностика оказывается крайне простой.

Но стоит учитывать, что именно в таком случае психологическое состояние пациента оказывается максимально нестабильным, а значит, скорая помощь должна быть вызвана как можно раньше, а ее быстрое прибытие на место обеспечит не только оказание должной помощи в связи с переломом медицинскими работниками, но и стабилизацию психологического состояния пациента.

Диагностика перелома конечностей

В случае открытых переломов в виднеющимися в ране отломками костей диагностика не составляет трудностей. В случае закрытых переломов конечностей диагноз подтверждается при проведении рентгенологического исследования.

Стоит сказать, что в любом случае диагностика переломов конечностей не представляет больших затруднений. Куда более важной является диагностика осложнений, в частности, внутреннего кровотечения, наличия повреждений нервов, развития шока (геморрагического, болевого) и так далее.

Именно поэтому важно не только провести дополнительные исследования, но и качественно осмотреть больного, удостовериться в стабильном его состоянии или понять, что имеются угрожающие жизни осложнения.

Врачи нашей частной скорой помощи – это высококвалифицированный медицинский персонал, который обладает не только должными знаниями, но и большим опытом работы, а наши бригады укомплектованы всем необходимым оборудованием. Поэтому, обращаясь к нам за помощью, вы сможете быть уверенными, что пациент получит быструю, квалифицированную и полноценную догоспитальную помощь, а также будет доставлен в специализированный стационар в кратчайшие сроки.

Первая помощь при переломах конечностей

Переломы костей конечностей, как правило, не сопряжены с нарушением функции жизненно важных органов и систем, поэтому пациенты не нуждаются в придании им особого положения и проведении специфических мероприятий, например, сердечно-легочной реанимации, которые нередко требуются при более серьезных травмах, сопровождающихся развитием сердечно-легочной недостаточности.

Первая помощь должна заключаться:

— в обеспечении доступа свежего воздуха

— психологической поддержке и, по возможности, в успокоении пациента

— максимально быстром вызове бригады скорой помощи

Специфическая помощь, в частности:

— иммобилизация

— обезболивание

— наложение асептической повязки

— первичная остановка кровотечения может быть выполнена только специалистами.

Поэтому от скорости прибытия скорой помощи и оказания соответствующей помощи зависит как состояние больного, так и прогноз.

Не стоит медлить и надеяться на «чудо», сразу же обращайтесь за медицинской помощью, а наша частная скорая медицинская помощь всегда готова оказать вам высококачественные услуги – быстро и профессионально!

Источник

Переломы нижних конечностей — пеpеломы бeдpа, повреждение

коленного сустава, переломы костей голени, переломы костей стопы.

Пеpеломы бeдpа относятся к тяжелым повреждениям. Наиболее часто

наблюдается перелом шейки бедра, который у пожилых и престарелых людей (чаще у

женщин) может произойти даже при минимальной травме. В детском возрасте травма

обычно вызывает не перелом, а нарушение в области эпифизарной линии

(эпифизеолиз). В постановке диагноза важное значение имеют анамнестические

данные, указывающие на появление сильной боли в области большого вертела

бедренной кости при падении и невозможность самостоятельно подняться. При

осмотре лежащего на спине больного отмечаются поворот ноги кнаружи, небольшое

укорочение конечности. Пострадавший не может активно поднять ногу. При

вколоченных переломах иногда признаки выражены настолько слабо, что больной

может самостоятельно передвигаться. При переломе диафиза бедра отчетливо видны

деформация конечности, ротация голени и стопы кнаружи, припухлость в месте

перелома, невозможность движений.

Первая помощь заключается в наложении шины Дитерихса или фиксации перелома

двумя досками: одной, прибинтованной по внутренней поверхности от паха до конца

стопы, и второй по наружной поверхности от подмышечной области до стопы. При

отсутствии шин пострадавшую ногу прибинтовывают к здоровой. Больного доставляют

в стационар на носилках.

Лечение переломов бедренной кости в зависимости от места поражения и общего

состояния пострадавшего производят постоянным вытяжением или оперативным

остеосинтезом. Гипсовые повязки (так называемые кокситные) применяют в настоящее

время крайне редко, так как они обычно не обеспечивают правильное положение

отломков, а длительное пребывание в массивной гипсовой повязке пожилые люди

переносят очень плохо. Для скелетного вытяжения спицу проводят через бугристость

большеберцовой кости. Вторую тягу накладывают на голень при помощи липкого

пластыря. Для профилактики провисания стопы и удержания ее под углом 90° по

отношению к голени на стопу надевают специальную петлю с небольшим грузом (до 1

кг). Обычно на бедро подвешивают груз от 8 до 18 кг в зависимости от физического

развития и комплекции больного, на голень — 3—5 кг. Через 4—6 нед скелетное

вытяжение заменяют лейкопластырным почти на такой же срок.

У детей до 3 лет переломы лечат лейкопластырным вертикальным вытяжением.

Ввиду медленного срастания переломов шейки бедра, особенно в пожилом возрасте, в

настоящее время при отсутствии противопоказаний широко применяют операцию

остеосинтеза. Фиксирование костных отломков производится путем их сколачивания

специальными металлическими гвоздями. После операции больные находятся на

постельном режиме обычно 3 нед. Ногу укладывают на шину Белера. После

рентгенологического контроля больного поднимают с постели и разрешают хождение

на костылях с постепенной нагрузкой на больную ногу. Оперативный метод лечения

позволяет значительно сократить сроки нахождения больного на койке, уменьшить

количество тяжелых легочных осложнений и трофических нарушений.

Повреждение коленного сустава возникают чаще при непосредственном

ударе, а также вследствие очень резкого поворота туловища и бедра при

фиксированном нижнем отделе конечности. Встречаются преимущественно у мужчин

молодого возраста, чаще у спортсменов, особенно при игре в хоккей и футбол.

Различают переломы надколенника, разрывы связок, повреждения менисков. Часто чти

повреждения возникают одновременно. Диагноз обычно не вызывает затруднений:

сильная боль, значительная припухлость коленного сустава и сглаженность контуров

вследствие кровоизлияния в его полость (гемартроз), ограничение подвижности в

суставе. Вне зависимости от характера повреждения первая помощь заключается в

наложении шины по задней или боковой поверхности от верхней трети бедра до стопы

и направлении пострадавшего в лечебное учреждение.

Переломы надколенника бывают поперечные, продольные, звездчатые и др., почти

всегда проникающие в полость сустава. Обычно края отломков легко прощупываются

под кожей и можно определить степень их расхождения, которое наступает при

разрыве апоневроза. Если связки и апоневроз не разорваны, проводится

консервативное лечение. Толстой иглой пунктируют полость коленного сустава н

удаляют кровь, отломки сближают полосками липкого пластыря, накладывают давящую

повязку и конечность укладывают в лонгету в положении разгибания. Если отломки

прилежат друг к другу, то костное сращение наступает довольно быстро. При

значительном расхождении отломков показано оперативное лечение.

Повреждения менисков. При острой травме лечение заключается в создании покоя

коленному суставу путем наложения на 2—3 нед задней гипсовой лонгеты от

ягодичной складки до кончиков пальцев в положении легкого сгибания в коленном

суставе; в дальнейшем назначают лечебную гимнастику и физиотерапию. При

повторных травмах заболевание вступает в хронический период. Характерным

является симптом «блокады» сустава, когда после незначительной травмы сустав

внезапно остается в положении фиксированного легкого сгибания и все движения

резко болезненны. Этот симптом наблюдается при ущемлении (вывихе) мениска. В

таких случаях показана срочная операция — удаление мениска. При последующем

лечении большое значение имеют интенсивная лечебная гимнастика и

физиотерапевтические процедуры, помогающие избежать тугоподвижности коленного

сустава.

Переломы костей голени встречаются довольно часто в основном у

мужчин молодого и среднего возраста. Различают переломы мыщелков большеберцовой

кости, протекающие как внутрисуставной перелом коленного сустава, перелом

верхнего конца большеберцовой кости, обычно компрессионный, переломы диафиза

обеих костей голени и переломы нижнего конца голени. Первая помощь заключается в

наложении шины от верхней трети бедра до стопы с фиксацией коленного и

голено-стопного сустава.

При переломах верхнего конца большеберцовой кости диагностика затруднена

из-за кровоизлияния в коленный сустав. Окончательный диагноз ставится только

после рентгенографии. Лучшим способом лечении является костное вытяжение при

разогнутом колене с дополнительной боковой тягой для сближения разошедшихся

отломков. При переломе мыщелка и значительном смещении показано оперативное

лечение.

Переломы диафиза костей голени занимают второе место пo частоте среди всех

переломов нижних конечностей. Больше берцовая кость чаще

ломается в наиболее слабом месте на границе средней и нижней третей.

Малоберцовая кость ломается обычно выше большеберцовой. Чаще наблюдаются косые

переломы с заостренным отломком. При прямом ударе чаще встречаются оскольчатые

переломы, обычно открытые. Кроме типичных признаков, при переломах со смещением

отчетливо видна деформация, что облегчает диагностику. Стопа обычно фиксирована

в положении подошвенного сгибания. При переломах без смещения накладывают

специальную гипсовую шину или круговую гипсовую повязку. При смещении отломков

производят репозицию под местным обезболиванием и при удачном сопоставлении

костей — фиксацию гипсовой повязкой. Однако в связи с трудностью удержания

отломков в правильном положении чаще применяют скелетное вытяжение за спицу,

проведенную через пяточную кость. Голень укладывают на шину Брауна, а стопу

подвешивают под слегка тупым углом к голени.

При косых переломах для вытяжения применяют значительный груз (до 10 кг).

Этот способ очень удобен при открытых переломах, так как рана доступна для

перевязок и наблюдении. В дальнейшем (через 3—4 нед) накладывают гипсовую

повязку до середины бедра при разогнутом колене. К этой повязке пригипсовывают

железное стремя для ходьбы. После полного сращения гипс снимают. Ввиду

недостаточной работы мышц голени замедляется венозное кровообращение и больные

обычно отмечают отечность ноги, особенно к вечеру. Такие отеки трудно поддаются

лечению обычными способами (массаж, бинтование и т.п.), поэтому целесообразно

применять повязку с цинк-желатиновой пастой Унны. Перед употреблением берут

кусок застывшей массы, расплавляют на водяной бане и при помощи кисти смазывают

всю голень и стопу до пальцев, после чего туго и равномерно без складок и

перегибов наматывают бинт. Затем снова смазывают и накладывают еще слой бинта,

после чего смазывают еще раз и ладонями заглаживают повязку для равномерного

пропитывания пастой. Повязку накладывают утром до того, как больной встал с

постели, пока нет отечности, и оставляют ее на ноге, не сменяя, 4—6 нед.

Среди переломов нижнего конца голени различают надмыщелковые переломы обеих

костей и переломы лодыжек. Симптомы перелома в обоих случаях сходны:

припухлость, болезненность, ограничение движения в голено-стопном суставе.

Первая помощь заключается в наложении задней шины от подколенной ямки до пальцев

с постановкой стопы под прямым углом к голени. Переломы одной или обеих лодыжек

встречаются часто и при разрыве связок могут сопровождаться вывихом стопы.

Типичным является обдукционный перелом обеих лодыжек (перелом Дюпюитрена), когда

происходит отрыв лодыжки на уровне сустава и перелом малой берцовой кости на 4—5

см выше ее нижнего конца. Нередко одновременно происходит разрыв связок,

соединяющих нижние концы костей голени. При этом отмечается характерное

положение стопы в пронации с отклонением ее кнаружи. Диагноз уточняют

рентгенологическим исследованием.

При переломах без смещения накладывают круговую гипсовую повязку («сапожок»)

или заднюю лонгету (при переломе одной лодыжки). При смещении отломков прежде

всего под местной анестезией производят тщательное сопоставление их. Если

отломки установлены точно и благодаря сцеплению прочно держатся, то накладывают

гипсовую шину и придают голени высокое положение. При сомнительном сопоставлении

отломков применяют скелетное вытяжение за пяточную кость.

При гладком течении неосложненных переломов больные лечатся амбулаторно, но с

обязательным еженедельным контролем, особенно при гипсовой повязке, которую

накладывают на 3 нед, а затем ее заменяют другой еще на 4—5 нед. После снятия

гипса хорошие результаты дает повязка из пасты Унны, наложенная на 2—3 нед. Для

профилактики подвывихов стоны в связи с нарушениями связочного аппарата в

дальнейшем рекомендуется ношение супинаторов или специальной ортопедической

обуви, плотно фиксирующей голено-стопный сустав.

Переломы костей стопы. Чаще всего встречаются переломы пяточной

кости. При этом наряду с обычными симптомами перелома — отечностью, болью и

затруднениями при ходьбе — на поврежденной ноге внутренняя лодыжка находится

ниже, чем на здоровой. Первая помощь заключается в наложении шины на стопу,

согнутую под прямым углом к голени. Для лечения применяют гипсовый «сапожок» или

заднюю гипсовую шину на разные сроки в зависимости от характера перелома с

последующей повязкой из пасты Унны.

Источник