Уход за больными при переломе шейного позвоночника

22.01.2017

22.01.2017

Уход за больными с повреждениями позвоночника, спинного мозга, таза.

Уход за больными с повреждениями позвоночника, спинного мозга, таза

- Причины повреждений позвоночника

- Классификация повреждений позвоночника

- Клиническая картина повреждений позвоночника

- ПМП и принципы лечения повреждений позвоночника

- Вывихи позвонков (самостоятельно)

- Классификация повреждений таза

- Клиническая картина повреждений таза

- ПМП и принципы лечения повреждений таза

- Осложнения повреждений таза

Причины повреждений позвоночника

- Чрезмерное насильственное сгибание и разгибание

- Чрезмерное сжатие тел позвонков (падение на голову, ноги, ягодицы, «травма ныряльщика»)

- Прямая травма

Компрессионный перелом позвоночника

Компрессия — это сжатие. То есть перелом происходит при сжатии позвоночника. В этот момент страдает тело позвонка, а возможно, и не одного. Позвонок сдавливается, расплющивается, деформируется, трескается. Чаще всего тело позвонка сплющивается в передней части, и позвонок становится клиновидным. Если перелом значительный, то задняя часть позвонка из-за деформации может внедряться в позвоночный канал, что приводит к сдавливанию или повреждению спинного мозга. Наиболее часто страдают нижнегрудной и поясничный отделы.

Механизм возникновения компрессионного перелома позвоночника

Повреждения позвоночника относятся к числу наиболее тяжелых травм. Они составляют 0,4 — 0,5 % всех переломов костей скелета. Значительное число травмированных – молодые люди. 20-40% закрытых повреждений позвоночника осложняются повреждением спинного мозга различной степени тяжести. Сохраняется значительный процент неудовлетворительных исходов лечения. Инвалидность при осложненных повреждениях позвоночника составляет 95%. Летальность в этой группе больных — до 30%.

Повреждения возникают в момент дорожно-транспортных происшествий, при кататравме, в горнорудной промышленности. В последнее время отмечается рост числа и тяжести травм, что объясняется увеличением количества транспорта, скорости его движения, ростом высотного строительства и другими факторами.

В возникновении различных повреждений позвоночника выделяют 6 основных механизмов травмирующего действия:

- сгибательный;

- сгибательно-вращательный;

- разгибательный;

- компрессионный или вертикально-компрессионный;

- от сдвига;

- от сгибания и растяжения. ка происходит в результате резкого сгибания туловища в момент падения на ягодицы, на выпрямленные ноги, при обрушивании тяжести на плечи пострадавшего.

Возможно возникновение компрессионных переломов с типичной клиновидной деформацией тела позвонка с различной степенью смещения и разрыва заднего опорного комплекса. Такие повреждения отмечаются в шейном, нижнем грудном и поясничном отделах позвоночника.

Разгибательный механизм приводит к повреждению переднего опорного комплекса позвоночника. В результате форсированного разгибания позвоночника разрывается передняя продольная связка, повреждается межпозвоночный диск, может также возникнуть перелом корней дужек.

Подобное повреждение возникает в шейном отделе позвоночника у водителя в момент запрокидывания головы после удара в его автомобиль сзади.

При сгибательно-вращательном механизмена позвоночник действуют как сгибающая, так и вращающая позвоночный столб силы. Это наблюдается при автомобильной и железнодорожной травме. Повреждаются элементы обоих опорных комплексов позвоночника, возникает переломо-вывих или вывих позвонка. Данный тип повреждения характерен для шейного и поясничного отделов.

При компрессионном механизме повреждения воздействие идет строго по вертикальной оси тел позвонков и межпозвонкового диска Это возможно в шейном и поясничном отделах позвоночника. Повреждающая сила одномоментно резко повышает внутридисковое давление, которое приводит к повреждению краниальной замыкательной пластинки тела нижележащего позвонка. В образовавшийся разрыв внедряется сжатое до предела пульпозное ядро межпозвонкового диска и разрывает тело позвонка на отдельные фрагменты. Чаще имеется насколько осколков, тело позвонка уменьшается в вертикальном и увеличивается в передне-заднем размере. В зарубежной литературе и ряде отечественных изданий такие переломы получили название взрывных (burstfractures).

Для грудного отдела позвоночника характерно повреждение в результате сдвига. Травмирующая сила в данном случае направлена строго во фронтальной плоскости, в то время как нижележащая часть туловища имеет прочную точку опоры. Такой механизм приводит к возникновению нестабильных переломо-вывихов, часто осложняющихся повреждением спинного мозга.

Повреждение от сгибания и растяжения возникают у водителей, которые пользуются неправильно подогнанными ремнями безопасности (seatbeltinjuries). В условиях резкого торможения туловище, неплотно фиксированное к сиденью, продолжает движение. При этом, нижняя часть туловища остается в первоначальном положении, а верхняя устремляется кпереди кверху. Возникающее резкое сгибание и растяжение позвоночника приводит к разрыву связочного аппарата и межпозвоночных дисков, компрессионным переломам тел позвонков.

Значение своевременной диагностики повреждений позвоночника

Ранняя диагностика повреждений позвоночника крайне важна для оказания правильной и своевременной помощи пострадавшему. Поздняя диагностика может быть причиной усугубления травмы позвоночника и, что особенно опасно, привести к вторичному повреждению спинного мозга и его корешков.Причиной несвоевременной диагностики повреждений позвоночника обычно является недооценка тяжести повреждений. Следует помнить, что диагноз ушиба спины , повреждения связок и т.п. может ставиться после того, как полностью исключён диагноз повреждения позвонков.

Классификация повреждений позвоночника

Травмы позвоночника подразделяют на закрытые (без повреждения кожных покровов и тканей, покрывающих позвонок) и открытые (огнестрельные ранения, колотые штыковые раны и т.п.).

Топографически различают травмы разных отделов позвоночника: шейного, грудного и поясничного.

По характеру повреждения выделяют: ушибы; дисторсии (надрывы или разрывы связок и сумок суставов позвонков без смещения); переломы остистых отростков; переломы поперечных отростков; переломы дуг позвонков; переломы тел позвонков; подвывихи и вывихи позвонков; переломо-вывихи позвонков; травматический спондилолистез (постепенное смещение позвонка кпереди вследствие разрушения связочного аппарата).

Кроме того, большое клиническое значение имеет различение стабильных и нестабильных травм. Нестабильная травма позвоночника – состояние, при котором наступившая в результате травмы деформация в дальнейшем может усугубиться. Нестабильные травмы происходят при сочетанном повреждении задних и передних отделов позвоночника, что часто встречается при сгибательно-вращательном механизме травмы. К нестабильным травмам относят вывихи, подвывихи, переломо-вывихи, спондилолистез, а также травмы от сдвига и растяжения. Клинически важным является разделение всех травм позвоночника на неосложненные (без поражения спинного мозга) и осложненные.

Существует следующая классификация травм спинного мозга:

- Обратимые функциональные нарушения (сотрясение).

- Необратимые повреждения (ушиб или контузия).

- Синдром сдавления спинного мозга (может быть вызван осколками и отломками частей позвонков, обрывками связок, пульпозным ядром, гематомой, отеком и набуханием тканей, а также несколькими из перечисленных факторов).

Клиническая картина повреждений позвоночника

- Боль – локальная или корешковая

- Наличие повреждения мягких тканей в точке приложения травмирующей силы

- Вынужденное положение (особенно заметно при переломах и вывихах шейных позвонков)

- Изменение физиологической кривизны позвоночника (сглаженность поясничного лордоза. Усиление грудного кифоза)

- Выступление кзади остистого отростка сломанного позвонка

- Симптом «вожжей» ( у мускулистых субъектов – напряжение длинных мышц спины в виде валиков с обеих сторон остистых отростков повреждённых позвонков)

- Увеличение межостистых промежутков на уровне повреждения

- Перенос веса туловища или головы на руки

- Болезненна пальпация повреждённого позвонка

- Положительный симптом осевой нагрузки

- Псевдоабдоминальный синдром при повреждении поясничных позвонков

- При повреждении спинного мозга

- двигательные и чувствительные расстройства

- задержка акта мочеиспускания и дефекации

- в дальнейшем – трофические расстройства и пролежни

Подтверждение диагноза

Боль, которая возникает во время перелома, не является специфическим признаком такой травмы, поэтому для постановки точного диагноза необходимо провести следующее обследование:

Сделать рентгенографию позвоночника. При этом понадобится прямая и боковая проекция, чтобы обнаружить точное место повреждения и определить степень тяжести травмы.

Компьютерную томографию обычно назначают после рентгенографии, чтобы как можно детальнее рассмотреть область повреждения.

Миелография покажет состояние спинного мозга после перелома. Осмотр неврологом необходим для проверки чувствительности и функциональности нервных окончаний и спинного мозга.

МРТ доктор может назначить, если имеются подозрения на повреждение структур позвоночника.

Денситометрия проводится в редких случаях, чтобы исключить остеопороз.

После всех исследований врач сможет точно поставить диагноз, определить сложность перелома, оценить его опасность и выбрать правильную тактику лечения.

Первая помощь на догоспитальном этапе при повреждениях позвоночника

С первых моментов при повреждении головы и позвоночника пострадавшему нужно оказать первую помощь и доставить в лечебное учреждение. Любое самостоятельное лечение может быть опасным для здоровья и жизни.

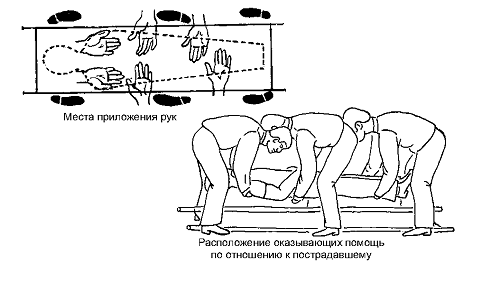

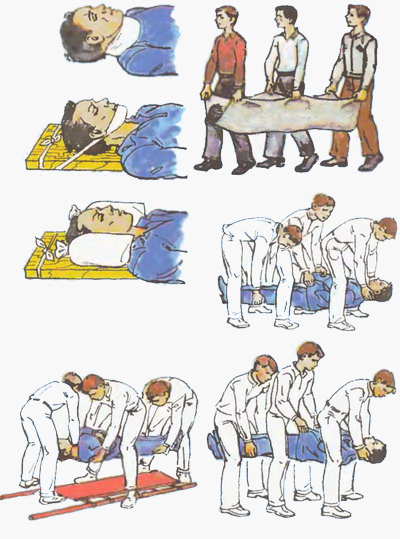

Максимально осторожная, она включает несколько этапов:

- положить пострадавшего лицом вверх на жесткую поверхность, не давать ему садиться или вставать;

- из ткани свернуть валик и осторожно зафиксировать область шеи;

- переносить и удерживать тело на одном уровне;

- не перекладывать больного без необходимости;

- не оставлять его без присмотра;

- наблюдать за сознанием, пульсом и дыханием;

- немедленно вызвать скорую помощь или самостоятельно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

Принципы терапии в ЛПУ

- Оказание первой помощи в лечебном учреждении включает: постоянный контроль пульса, давления, введение поддерживающих лекарственных средств.

- Дальнейшее лечение проводится с помощью иммобилизации, вытяжения на специальных аппаратах, корсетов, воротников.

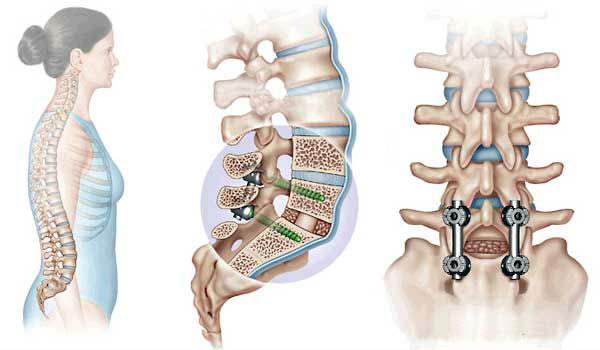

- Операционное вмешательство проводится при неполном поперечном спинномозговом поражении, при сохранившейся симптоматике нервных корешков и при обширной деформации позвоночника.

Принципы лечения переломов позвоночника

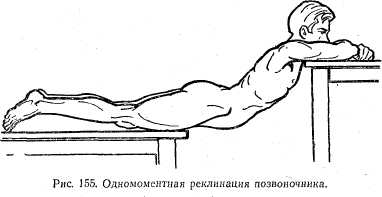

- Реклинация – расправление сжатого позвонка

- Одномоментная (обезболить)

- Постепенная (реклинаторы, вытяжение)

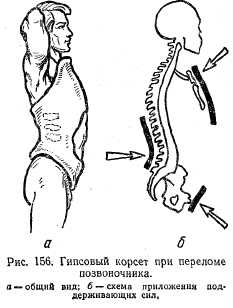

- Иммобилизация гипсовым корсетом после реклинации или оперативным методом

- Трудоспособность восстанавливается через 6-8 мес. (тяж. труд -8-12 мес.)

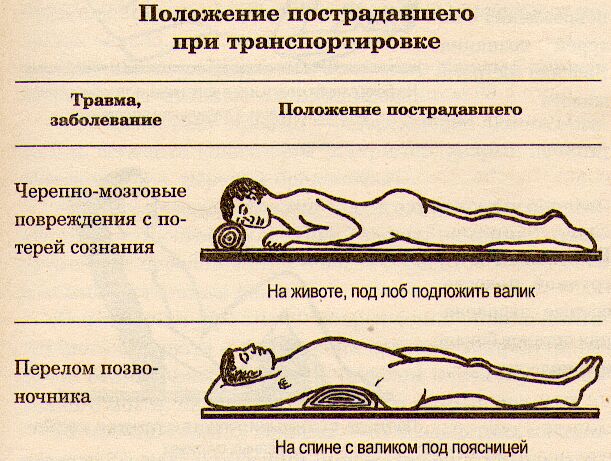

При выраженных компрессионных переломах тел позвонков основой лечения является расправление сжатого позвонка (реклинация). Реклинация может быть осуществлена одномоментно. Больного при этом укладывают на два столика для рук и ног; средняя часть туловища провисает.

При постепенной реклинации больного в положении на спине укладывают на щит, помещенный на кровать. Под зону перелома подкладывают мешочки с песком или специальную подставку, при помощи которой можно постепенно дозированно увеличивать реклинацию. Небольшие компрессионные переломы не требуют реклинации.

После реклинации накладывают гипсовый корсет или применяют функциональный метод лечения. Последний заключается в создании «мышечного корсета» при выполнении специальных упражнений, направленных на укрепление и развитие мышц спины.

Стабилизация имплантами переломов позвоночника

Иммобилизация переломов позвоночника корсетом

Теги:

234567

Начало активности (дата): 22.01.2017 20:14:00

234567

Кем создан (ID): 1

234567

Ключевые слова:

позвоночник,

12354567899

Источник

Тяжесть перелома позвоночника зависит от уровня его повреждения (шейный, грудной, поясничный отделы), от того, какая часть позвонка повреждена (тело, дужка, отростки). Наиболее тяжелым является перелом позвоночника в сочетании с травмой спинного мозга (осложненный перелом).

В большинстве случаев при переломе позвоночника больному предписывают строгий постельный режим. Пациента укладывают на кровать с деревянным щитом, головной ее конец приподнимают, под позвоночник на уровне перелома подкладывают мешочек с песком (реклинирующий валик). В дальнейшем при переломе грудного и поясничного отделов позвоночника осуществляют вытяжение с помощью лямок, проводимых через подмышечные впадины.

При повреждении шейного отдела вытяжение осуществляют на петле Глиссона, которая представляет собой специальное приспособление в виде матерчатого ошейника, охватывающего шею, подбородочную и затылочную часть головы. К верхней части петли подвешивают груз, тягу к которому перебрасывают через блок.

В ближайшие дни петлю Глиссона меняют на скелетное вытяжение за теменные бугры черепа. Фиксацию конструктивных элементов системы вытяжения выполняют таким образом, чтобы больной не касался ногами спинки кровати. Под действием силы тяжести тела происходит постепенное расслабление мускулатуры позвоночного столба, вправление вывихнутого позвонка (при вывихе) и увеличение расстояния между позвонками, освобождая тем самым спинной мозг и его корешки от сдавления.

Такой строгий постельный режим длится не менее месяца. При этом непосредственный уход за больными включает обеспечение санитарно-гигиенических условий, помощь при физиологических отправлениях, своевременную смену нательного и постельного белья, надлежащий туалет промежности и половых органов (особенно у женщин в период менструации).

В зависимости от уровня повреждения спинного мозга наблюдаются тяжелейшие функциональные расстройства различных органов. Если имела место травма I-III сегментов, то от остановки сердечной деятельности вследствие паралича сосудодвигательного центра в продолговатом мозге наступает смерть.

При повреждении спинного мозга на уровне IV-VI шейного позвонка первоначально развивается спинальный шок, который сопровождается исчезновением всех двигательных рефлексов, падением артериального давления, отсутствием акта произвольной дефекации и мочеиспускания. Спустя некоторое время на передний план выходят парезы и параличи. Расстройства дыхания связаны с нарушением иннервации межреберных мышц и угнетением кашлевого рефлекса. В этом случае дыхательная недостаточность быстро прогрессирует и для спасения жизни пострадавшего необходимы реанимационные мероприятия.

Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга на уровне грудного отдела сопровождается «тазовыми» расстройствами (нарушение мочеиспускания и дефекации), а также параличом ног с отвисанием стоп. Первоначально у больных имеет место задержка мочеиспускания.

Затем вследствие паралича сфинктеров мочевого пузыря происходит самопроизвольное вытекание мочи. Такие нарушения опасны тем, что быстро развивается восходящая инфекция мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уросепсис). Для их предупреждения регулярно, 2 раза в сутки, при помощи эластического катетера опорожняют мочевой пузырь и промывают его антисептиками (водный раствор фурацилина 1:5000, раствор перманганата калия 1:5000).

Поскольку срок восстановления произвольного мочевыделения длителен, то используют постоянный катетер, либо накладывают надлобковый свищ на мочевой пузырь. В том и другом случае целесообразно дренирование мочевого пузыря с помощью системы Монро. Устройство состоит из постоянного катетера, соединенного с двумя трубками через регулятор, с помощью которого по одной из них в мочевой пузырь подается антисептик, а по другой содержимое пузыря выводится наружу. Эта система позволяет выработать «автоматизм» мочеиспускания.

Вследствие нарушения двигательной функции кишечника невозможна самостоятельная дефекация. В связи с этим больные нуждаются в регулярном его освобождении с помощью очистительной клизмы. При ее неэффективности прибегают к механическому удалению каловых масс из прямой кишки указательным пальцем правой руки, одновременно совершая левой рукой массирующие движения в нижних отделах живота. Затем делают очистительную или сифонную клизму, а после дефекации – дополнительное подмывание промежности.

Травма спинного мозга сопровождается парезом ног, и возникшее длительное отвисание стоп приводит к развитию тяжелых контрактур в голеностопном суставе. Для предупреждения отвисания стопы накладывают гипсовую лонгету, которая удерживает стопу под прямым углом по отношению к голени.

У больных с повреждением спинного мозга складывается исключительно оптимальное сочетание глубоких трофических нарушений, связанных с его травмой, и других факторов, способствующих развитию пролежней. Поэтому профилактика пролежней становится крайне трудной, но чрезвычайно важной задачей ухода. Для этого используют все возможные средства и способы.

В рацион питания таких больных включают высококалорийную пищу, богато содержащую белки и витамины. Пациенты чаще всего самостоятельно питаться не могут, и их приходится кормить. Для этого прикроватный столик пододвигают как можно ближе к головному концу кровати и кормят больного с ложки. Жидкую пищу дают через поильник.

ЛИТЕРАТУРА

Источник

Перелом шеи — особо опасная травма. Из-за его осложнений большой процент пострадавших не сможет вернуться к прежней активности, часть пациентов становятся инвалидами, а часть — погибает на месте происшествия или в течение ближайшего времени.

Анатомия шейного отдела

Шейный отдел позвоночного столба — это 7 позвонков, скреплённых межпозвоночными дисками. Именно этот отдел — самый подвижный в сравнении с остальными участками. Каждый позвонок обозначается латинской С и цифрой от 1 до 7, где первый — у основания черепа.

Атлант — самый первый позвонок (С1), который сочленяется с черепом. В его структуре отсутствует тело и остистый отросток. Атлант состоит только из пары дуг, соединённых латеральной массой.

Второй по счёту шейный позвонок — аксис — по сути, заменяет тело атланта и прикреплён к первому позвонку заострённым зубовидным отростком. Благодаря такому отличию в строении аксиса, у нас есть возможность вращать головой из стороны в сторону, и наклонять её вперёд и назад. Аксис с атлантом соединены по типу сустава: между ними нет межпозвоночного диска.

С3, С4, С5 и С6 — одинаковые по размеру и структуре, самые мелкие и хрупкие. Все позвонки — с выступающими верхними и нижними вырезками, и расположенными слегка под углом суставными отростками. Несмотря на маленький размер тела позвонка, их отверстия в поперечных отростках довольно большие, и по форме больше похожи на треугольник. Через эти отверстия проходит основная артерия, питающая весь позвоночник и головной мозг. За исключением С7, остистые отростки у позвонков расщеплены по краям. Из-за близости к сонной артерии С6 называют сонным бугорком.

В стабильном положении костную структуру поддерживают связки и мышцы. Но мышцы в шейном отделе довольно слабые, и при такой активной подвижности в этом сегменте риск травмировать позвоночник всегда очень высокий.

Причины перелома

Переломы в шейном отделе происходят в результате травмирования. Позвонки не выдерживают внезапную нагрузку чаще всего в таких ситуациях:

- хлыстовая травма при ДТП;

- ошибочное распределение нагрузки в процессе спортивных тренировок;

- неудачное ныряние на мелководье;

- падение с высоты;

- падение тяжести на голову;

- преднамеренный или случайный удар в шею.

В отдельной группе риска все, кто занимаются дайвингом и верховой ездой, альпинизмом и профессиональной гимнастикой, хоккеем и лыжным спортом. Но обусловленные возрастом процессы деградации в костной ткани тоже потенциально опасны. Перелом шеи у пожилых людей нередко случается именно по этой причине.

Классификация

В основе классификации переломов шейного отдела позвоночника — характер перелома, наличие или отсутствие вторичных осложнений и конкретная локализация повреждения.

При наличии или отсутствии осложнений, перелом рассматривается как осложнённый или без осложнений.

В зависимости от характера повреждения выделяют:

- оскольчатый перелом при двух отломках и более;

- изолированный — перелом только дуг позвонка;

- компрессионный, если тело позвонка сдавлено;

- переломовывих — сочетание перелома тела или позвоночных дужек с вывихом позвонка.

Отдельной категорией выделены спинальные и хлыстовые виды травм в шейном отделе. К хлыстовому типу относятся переломы, которые происходят при чрезмерно резком сгибании и разгибании шеи. А спинальная травма предполагает повреждение спинного мозга, включая его корешки и нервные оболочки.

Более подробно рассмотрим классификацию по определённому месту повреждения.

Перелом первого шейного позвонка — перелом атланта

Второе название перелома С1 позвонка — перелом Джефферсона. Под действием силы две боковые массы позвонка сжимаются мыщелками кости затылка и телом аксиса. В кольцо атланта вклиниваются мыщелки затылочной кости, и лопается кость задней или передней дуги. Возникает оскольчатый перелом, потому как именно в этом месте костная ткань наиболее хрупкая.

В половине случаев спинной мозг остаётся неповреждённым благодаря тому, что кости с отломками расходятся в стороны. В то же время при таком переломе всегда есть риск повреждения продолговатого мозга, если в него вонзится зубовидный отросток аксиса. Но при несвоевременно диагностированном переломе, неправильной транспортировке или неосторожных манипуляциях во время осмотра степень риска повреждения спинного мозга всегда очень высокая.

Наиболее часто перелом Джефферсона регистрируется при падении на голову с высоты, а также в результате падения на голову какой-либо тяжести.

Перелом второго шейного позвонка — перелом аксиса

Под переломом Хангмана (С2 позвонка) подразумевается повреждение зубовидного отростка. Существуют три типа такого перелома:

1 тип — в месте крепления с крыловидной связкой верхушка отростка ломается по косой линии.

2 тип — зуб аксиса ломается в самой узкой части — в месте соединения с позвонком. Стабильность соединения С1 и С2 при этом утрачивается, а если перелом оскольчатого характера, лечение значительно усложняется.

3 тип — линия излома начинается у основания отростка и проходит через весь второй позвонок.

Достаточно часто запущенный перелом Хангмана в течение нескольких лет приводит к травматическому спондилолистезу. Это смещение позвонка в результате расщепления дуги его ножки на участке крепления к фасеточному суставу. Смещение проходит несколько стадий, и в итоге позвонок полностью соскальзывает с С3. Это приводит к компрессии спинного мозга, сужению позвоночного канала и общей деформации позвоночника. Не исключена тяжёлая инвалидность.

По классификации Мейердинга спондилолистез разделяют на 4 стадии, каждая из которых определяет степень тяжести состояния пациента.

1 стадия — С2 смещён на четверть от всей ширины атланта;

2 стадия — смещение не более, чем наполовину;

3 стадия — сдвиг достигает ¾;

4 стадия — полное выпадение тела аксиса из позвоночного столба.

Переломы других шейных позвонков

Перелом 4, 5 и 6 позвонков называется травмой ныряльщика. Именно в результате удара головой о дно водоёма чаще всего происходят переломы в этом сегменте. В воде шейные мышцы расслаблены и в момент столкновения с дном никак не смягчают силу удара.

Позвоночный канал деформируется, смещение тел позвонков или отломков повреждают или сдавливают спинной мозг. Шейные мышцы и связки тоже сильно страдают. Такой перелом часто приводит к инвалидности или смерти пострадавшего.

Перелом 6 и 7 шейных позвонков в основном заключается в расколе остистых отростков. Целостность кости на этом участке нарушается в результате слишком резкого наклона головы вперёд под влиянием внешней силы.

Симптомы

Особенности проявления симптомов перелома шеи зависят не только от характера и степени перелома, но и от того, какой именно позвонок повреждён.

При переломе первого шейного позвонка пострадавший чувствует острую боль в затылочной зоне с иррадиацией в темя. В разной степени нарушена чувствительность в верхних и нижних конечностях, если оказался задет спинной мозг.

Переломы второго шейного позвонка нередко встречаются с размытыми признаками или полным отсутствием их проявления. Тяжесть повреждения часто недооценивается как пострадавшим, так и врачами, потому как пациент свободно поворачивает в стороны голову и жалуется на незначительный дискомфорт. Но в любой момент такие движения могут вызвать сильное смещение атланта и сдавление спинного мозга. Состояние пострадавшего резко ухудшается, возникает угроза паралича и повреждений, опасных для жизни. По этой причине все переломы аксиса считаются потенциально опасными.

При переломах в нижнем сегменте (С4-С7) симптомы зависят от степени тяжести травмы и вторичных повреждений связок и мышц. У пострадавшего наблюдаются:

- головокружение;

- сильная тошнота и рвота;

- полный или частичный паралич конечностей;

- мышечный тремор;

- паралич дыхательных мышц;

- утрата кожей чувствительности;

- боль в месте перелома от умеренной до интенсивной;

- иногда — нарушение речи;

- временные затруднения с пространственной ориентацией;

- парез шейных мышц;

- в тяжёлых случаях — трудности с мочеиспусканием: недержание или наоборот отсутствие;

- в случае болевого шока — сердечная аритмия с угрозой остановки сердца;

- асфиксия или стеноз.

В зависимости от высоты болевого порога, индивидуальных особенностей организма и наличия у пострадавшего неврологических заболеваний каждый из перечисленных симптомов может наблюдаться в случае перелома любого из семи позвонков.

Диагностика

В отдельных случаях обнаружить перелом в шейном отделе бывает непросто. Внешний осмотр и пальпация — обязательный начальный этап диагностики, но слишком малоинформативный, если только не сломан С7. Необходимы дополнительные исследования, среди которых в этом случае — традиционный рентген.

Для максимально достоверного результата нужны снимки в двух проекциях. Если повреждён атлант или аксис, рентген проводится через открытый рот пациента. При переломах С3-С7 снимок делают обычным способом.

Если после рентгена остаются сомнения, пациенту назначается КТ или МРТ. В этом случае врач получает максимум информации о количестве отломков, состоянии спинного мозга, межпозвоночных дисков, связок и мышц. Это позволяет определиться с наиболее правильной тактикой безотлагательного лечения.

Первая помощь

Чтобы не усугубить состояние пострадавшего, до приезда бригады специалистов ему необходимо оказать первую помощь. Эти минуты часто оказываются решающими, и каждое действие должно быть предельно грамотным. В ином случае есть риск нанести непоправимый вред пострадавшему и даже оказаться причиной его смерти.

- Вызовите скорую помощь.

- Уложите пострадавшего на бок на жёсткой поверхности. Если голова неестественно вывернута, самостоятельно ничего не вправляйте. Любые подушки под голову недопустимы.

- Пресекайте все попытки движения. Человек должен сохранять неподвижность. Исключение составляют ситуации, когда пострадавшего необходимо убрать с опасного места для жизни. Например, при угрозе воспламенения перевёрнутого автомобиля.

- Если на горле пострадавшего сильный отёк, уложите его на живот и подложите под голову жёсткую небольшую подушку. Любые повороты должны синхронно осуществлять минимум два человека. Движения каждого — предельно плавные и осторожные.

- Любыми подручными средствами зафиксируйте шею. По типу плотного воротника оберните её, например, полотенцем или предметом одежды.

- Если пострадавший переносит нестерпимую боль и у него сохранён глотательный рефлекс, без поворота головы дайте ему анальгетик. Если глотание невозможно или человек без сознания, необходим анальгетик в инъекции. Это поможет предотвратить болевой шок, обморок или коматозное состояние.

Иммобилизация

Пострадавшему надевают круглый воротник Шанца из ваты и марли. При наложении упор идёт на затылок и ключицы. Немаловажное дополнение для транспортировки при такой травме — шина Еланского, которая обеспечит необходимую жёсткость. В перевозке больного с переломом шеи должны участвовать минимум 3 человека и строго следить за общей согласованностью движений.

Если у бригады медиков только мягкие носилки, пострадавшего аккуратно укладывают на живот. Все отделы позвоночника, а также конечности и голова надёжно фиксируются жгутами или ремнями.

Лечение

Консервативное лечение или операция рассматриваются в зависимости от типа перелома. Неосложнённые переломы 1 и 2 степени без защемления спинного мозга вполне успешно лечатся при помощи иммобилизации, постельного режима и медикаментов.

Консервативный метод

Чтобы устранить боль, назначают Новокаин, Диклофенак, Адамон или Трамадол. Диуретики (Фуросемид, Трифас, Сутрилнео, Торасемид) убирают отёчность в области перелома. Но для полноценного сращения кости пострадавшему необходима продолжительная и качественная иммобилизация позвонков.

Использование бандажа и воротника

Самый популярный фиксатор, который используют для лечебной иммобилизации — воротник Шанца. Но только если у пациента перелом без смещения. Воротник необходимо носить достаточно долго. Обычно этот срок составляет не менее 2 или 3 месяцев. Процесс сращения позвонков по мере необходимости контролируют с помощью рентгена.

Чтобы устранить полученную в результате травмы деформацию позвонков, часто необходима петля Глиссона. Это приспособление для вытяжения шеи, которое помогает пациенту вернуть анатомически правильное положение позвонков за счёт его собственного веса. Петлю Глиссона актуально использовать в течение одного или двух месяцев до фиксационного шейного бандажа.

При повреждении со смещением С3-С5 назначают корсет жёсткой фиксации. Что касается переломов 6 и 7 шейных позвонков, как правило, достаточно обычного корсета.

Оперативное вмешательство

Вне зависимости от того, сломан один позвонок или несколько, показанием к операции служит:

- оскольчатый вид перелома с несколькими отломками;

- безрезультатное консервативное лечение;

- возникшие серьёзные осложнения по причине несвоевременной диагностики и лечения;

- разорваны жизненно важные сосуды и нервы;

- при переломе был задет спинной мозг.

В процессе открытой репозиции извлекают отломки, структуру позвонков восстанавливают при помощи титановых пластин, ламинарных контракторов и трансартикулярных фиксаторов. Сшивают повреждённую ткань и сосуды. Если тело позвонка разрушено полностью, его заменяют имплантом.

Послеоперационные швы снимают через 10 –14 дней. В течение этого времени пациент принимает антибиотики и соблюдает строгий постельный режим.

Восстановительный период

Длительность реабилитации и комплекс восстанавливающих процедур всегда сугубо индивидуальны. Пострадавший уже не ограничен в движениях, с шеи снимают фиксаторы. Двигательная активность позвонков у всех восстанавливается по-разному, и этот процесс напрямую зависит от тяжести травмы. Полное выздоровление наступает как через несколько месяцев, так и через несколько лет. Но в отдельных случаях полностью излечиться, к сожалению, невозможно.

Упражнения и массаж

Из-за длительной вынужденной иммобилизации шейные мышцы склонны к атрофии. Для их восстановления требуется комплекс специальной гимнастики, которую необходимо выполнять несколько месяцев. Обычно это вращения головой по кругу, наклоны головы вперёд-назад и в разные стороны.

С этой же целью назначают сеансы массажа. Чтобы проработать каждый позвонок, применяют точечную технику. Первые сеансы — очень непродолжительные. Время воздействия на позвонки увеличивается плавно. Исключается любой дискомфорт пациента, иначе это сигнал о несоблюдении техники.

Лучший результат приносит синкардиальный массаж, который восстанавливает циркуляцию крови и предупреждает гипоксию в мягких тканях шеи. Большое значение имеет квалификация массажиста.

Если в позвоночник не устанавливали металлические конструкции, процесс реабилитации ускорят такие физиопроцедуры:

- электрофорез по Щербакову;

- дарсонвализация;

- подводная тракция;

- магнитотерапия.

Когда шейные мышцы вернутся к нормальному тонусу, будет полезно заняться плаванием хотя бы в течение месяца.

Осложнения и последствия переломов шейного отдела позвоночника

Если при переломе шейного позвонка не пострадал спинной мозг, у пострадавшего довольно высокие шансы на полное выздоровление без последствий. В то же время иногда на продолжительный срок в зоне травмы остаются проблемы с чувствительностью. Очень многое зависит от временного отрезка между травмой и оказанной помощью. И особенно от качества оказанной помощи.

В ситуации, когда с