Ушиб головного мозга со сдавлением это

Ушиб головного мозга

Ушиб головного мозга характеризуется необратимыми повреждениями структуры головного мозга.

Симптомы

При ушибе легкой степени общемозговые и очаговые симптомы незначительны. Стволовых симптомов не бывает. Сознание утрачивается на несколько минут, реже — на 1—2 ч. Тахикардия, непродолжительная артериальная гипертензия. При ушибе средней тяжести — утрата сознания до нескольких часов. Иногда отмечается психомоторное возбуждение.

Нарушение зрачковых реакций, глазодвигательные нарушения, снижение корнеальных рефлексов, асимметрия глубоких рефлексов, спонтанный нистагм. Брадикардия или тахикардия, умеренная артериальная гипертензия.

При ушибах головного мозга тяжелой степени — длительная утрата сознания от нескольких часов до 3—4 нед (сопор или кома), выраженные стволовые нарушения наряду с очаговыми полушарными симптомами: анизокория, снижение корнеальных рефлексов, угнетение реакции зрачков на свет, наружная или полная офтальмоплегия, нарушение дыхания по типу Чейна—Стокса, Биота, снижение артериального давления, тахикардия или брадикардия.

Первая медицинская помощь

Уложить на носилки. При рвоте — профилактика аспирации рвотных масс в дыхательные пути. Холод на голову.

Доврачебная помощь

В дополнение к мероприятиям первой помощи внутримышечно 2 мл 50% раствора анальгина. При западании языка — фиксировать его, туалет полости рта.

Врачебная неотложная помощь

Медицинский пункт

Седативные препараты, внутримышечно 1 мл 3% раствора феназепама. При нарушении дыхания — предупреждение аспирации рвотных масс, ИВЛ; при тахипноэ без нарушения ритма дыхания — внутримышечно 2 мл 1% раствора димедрола; при брадипноэ — 2 мл кордиамина.

При сердечной слабости, артериальной гипотензии — внутривенно 0,5— 1,0 мл 0,06% раствора коргликона или 0,5 мл 0,05% раствора строфантина в 20 мл 40% раствора глюкозы. При повышении АД — внутримышечно 0,5—1,0 мл 5% раствора пентамина или внутривенно 4—6 мл 0,5% раствора дибазола. При явлениях отека головного мозга — внутривенно 5—10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 40 мг фуросемида (лазикса), 60—120 мг преднизолона или 125—250 мг гидрокортизона.

Эвакуация в госпиталь (омедб) санитарным транспортом, на носилках, в сопровождении врача или фельдшера. Эвакуации не подлежат больные, находящиеся в агональном состоянии, или с явлениями быстро нарастающего внутричерепного давления.

Омедб, госпиталь

Мероприятия предыдущего этапа. Эхоэнцефалоскопия, рентгенография черепа. При выраженных менингеальных симптомах показана люмбальная пункция. Ликвор выводится до нормального ликворного давления (120—140 мм вод. ст.). При подозрении на сдавление мозга гематомой люмбальную пункцию не производить!

При наличии крови в спинномозговой жидкости — эндолюмбальное введение 7—10 см³ кислорода или воздуха, а также профилактических доз антибиотиков (50 тыс. ЕД канамицина, разведенного в 2—4 мл 0,9% раствора натрия хлорида).

При явлениях отека мозга — внутривенно 15—20% раствор маннитола из расчета 1—1,5 г/кг массы тела, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина, кортикостероиды. При нарушении дыхания — интубация или трахеостомия, ИВЛ. При неэффективности консервативной терапии определение показаний к хирургическому вмешательству.

Сдавление головного мозга

Возникает в случае ушиба головного мозга и повышения внутричерепного давления (гематома, гидрома, сдавление отломками костей черепа).

Симптомы

Клиника сдавления головного мозга складывается из общемозговых и очаговых неврологических симптомов. Иногда наблюдается светлый промежуток с относительно удовлетворительным состоянием, после которого наступают головная боль, тошнота, рвота, появляются брадикардия, анизокория, нарушается дыхание, прогрессируют неврологические симптомы, могут быть эпилептические судороги.

При нарастании симптомов показано срочное оперативное вмешательство — трепанация черепа, устранение причины сдавления.

Нечаев Э.А.

Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. Часть I

Опубликовал Константин Моканов

Источник

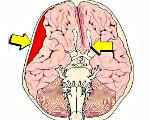

Сдавление головного мозга — острая или хроническая компрессия тканей головного мозга, развивающаяся вследствие черепно-мозговой травмы, наличия в полости черепа объемного образования, гидроцефалии или отека мозга. В узком значении под сдавлением мозга понимают форму тяжелой ЧМТ. Клинически сдавление головного мозга проявляется тяжелыми общемозговыми симптомами вплоть до развития комы. Очаговые симптомы зависят от топических характеристик патологического процесса. Характерным, но не обязательным, признаком является наличие в клинике светлого промежутка. Основу диагностики составляет КТ и МРТ головного мозга. Лечение зачастую хирургическое, направлено на удаление образования, обусловившего сдавление, и устранение гидроцефалии.

Общие сведения

Сдавление головного мозга — это жизненно опасное состояние, возникающее вследствие компрессии церебральных тканей и прогрессирующего повышения внутричерепного давления. Компрессия приводит к некрозу и гибели мозговых клеток, что выражается формированием зачастую необратимого неврологического дефицита. В широком смысле сдавление головного мозга может отмечаться при многих патологических процессах, происходящих внутри черепной коробки. В узком смысле острое сдавление головного мозга понимается как одна из клинических форм тяжелой черепно-мозговой травмы.

По статистике около 5% ЧМТ протекает со сдавлением мозга. Летальность при тяжелой травме составляет от 30% до 50%, инвалидизация после ЧМТ доходит до 30%. Улучшение исходов ЧМТ и снижение летальности является важной задачей современной травматологии, неврологии и неотложной нейрохирургии.

Сдавление головного мозга

Причины сдавления головного мозга

Вследствие ограниченного пространства внутри черепной коробки, любое объемное образование внутри черепа приводит к компрессии мозговых тканей. В роли подобного образования может выступать внутримозговая опухоль (глиома, астроцитома, аденома гипофиза и др.), опухоли мозговых оболочек, гематомы, скопление крови, излившейся в результате геморрагического инсульта, церебральная киста, абсцесс головного мозга. Кроме того, значительное повышение внутричерепного давления и компрессия головного мозга могут быть обусловлены выраженной гидроцефалией, отеком головного мозга.

Медленно растущие опухоли, кисты, постепенно нарастающая гидроцефалия, формирующиеся абсцессы вызывают хроническое сдавление головного мозга, при котором медленно усугубляющаяся компрессия дает возможность нейронам в определенной степени адаптироваться к возникшим патологическим условиям. Острое сдавление головного мозга при ЧМТ, отеке мозга, окклюзионной гидроцефалии, инсульте связано с быстрым нарастанием внутричерепного давления и приводит к массовой гибели мозговых клеток.

Острая компрессия мозга наиболее часто возникает в результате черепно-мозговой травмы. Ее самой распространенной причиной выступает посттравматическая гематома. В зависимости от места расположения она может быть суб- и эпидуральной, внутримозговой и внутрижелудочковой. Компрессия мозга бывает вызвана вдавлением осколков или внутричерепным накоплением воздуха (пневмоцефалией), происходящими при переломе черепа. В некоторых случаях сдавление головного мозга обусловлено нарастающей в объеме гигромой, которая образуется при клапанном надрыве твердой оболочки мозга и повреждении субарахноидальных цистерн, содержащих ликвор. Через дефект твердой мозговой оболочки происходит всасывание под нее цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства. Таким образом формируется субдуральная гигрома.

Симптомы сдавления головного мозга

Клиническая картина сдавления мозга зависит от этиологии, локализации сдавливающего образования, его размеров и скорости увеличения, а также от компенсаторных способностей мозга. Патогномоничным для большинства посттравматических гематом и гигром является наличие т. н. «светлого промежутка», когда пострадавший находится в сознании без проявления признаков тяжелого поражения мозга. Длительность светлого промежутка может варьировать от минут до 36-48 часов. Субарахноидальное кровоизлияние и формирование субдуральной гематомы могут сопровождаться светлым промежутком длительностью до 6-7 суток. При тяжелом поражении головного мозга (ушиб головного мозга тяжелой степени, аксональное повреждение) светлый промежуток, как правило, отсутствует.

Острое сдавление головного мозга обычно манифестирует многократной рвотой, постоянной интенсивной головной болью и психомоторным возбуждением с нарушением сна, иногда бредовым и/или галлюцинаторным синдромами. Позже возбуждение переходит в общее торможение, проявляющееся апатией, вялостью, заторможенностью. Происходит нарушение сознания, которое прогрессирует от сопора до комы. Разлитое торможение в ЦНС сопровождается дыхательными и сердечно-сосудистыми расстройствами, которые также обусловлены возникающим масс-эффектом. Последний представляет собой смещение церебральных структур по направлению к большому затылочному отверстию, происходящее из-за повышенного внутричерепного давления. Результатом является пролабирование и ущемление продолговатого мозга в затылочном отверстии с нарушением работы находящихся в нем центров, регулирующих дыхательную и сердечную деятельность.

Происходит расстройство ритма дыхания. Тахипноэ (учащение дыхания) достигает 60 в мин., сопровождается шумным вдохом и выдохом, наблюдается дыхание Чейна—Стокса. Постепенно уменьшается ЧСС, брадикардия доходит до 40 уд/мин. и ниже, значительно падает скорость кровотока, наблюдается артериальная гипертензия. В легких развивается застойная пневмония, отек легких. Аускультативно слышны множественные влажные хрипы. Кожа конечностей и лица становиться цианотичной. Температура тела поднимается до 40—41°С. Определяются менингеальные симптомы. В терминальной стадии появляется тахикардия, артериальная гипотония. Пульс становится нитевидным, появляются эпизоды апноэ (задержки дыхания), продолжительность которых растет.

Параллельно на фоне общемозговых симптомов возникают и усугубляются очаговые. Они всецело зависят от топики патологического процесса. На стороне очага возможны опущение верхнего века, диплопия, косоглазие, мидриаз, центральный лицевой парез (асимметрия лица, лагофтальм, «парусящая» щека), на противоположной стороне (гетеролатерально) — парезы, параличи, сухожильная гипо- или арефлексия, гипестезия. Могут отмечаться эпилептические приступы, горметонические судороги (пароксизмы мышечной гипертонии), тетрапарез, расстройства координации, бульбарный синдром (дизартрия, нарушения глотания, дисфония).

Диагностика сдавления головного мозга

В диагностике сдавления мозга невролог полагается на данные анамнеза и неврологического осмотра. Если в силу своего состояния пациент не может быть опрошен, по возможности проводят опрос родственников или лиц, находившихся рядом с пострадавшим в момент травмы и в период после нее. Неврологический статус может указывать на топику патологического процесса, однако не позволяет точно установить его характер. В случаях, когда сдавление головного мозга обусловлено ЧМТ, пациент должен быть осмотрен травматологом.

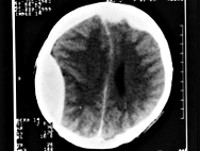

Перечень инструментальных методов диагностики должен быть ограничен только самыми необходимыми и экстренными исследованиями. Раньше он включал эхоэнцефалографию и люмбальную пункцию. Первая позволяла выявить масс-эффект — смещение серединного М-эхо, вторая — повышенное ликворное давление, наличие крови в цереброспинальной жидкости. Сегодня доступность методов нейровизуализации исключает необходимость проведения подобных исследований. В зависимости от показаний пациенту проводится МРТ или КТ головного мозга, а иногда — оба этих исследования. В экстренных ситуациях существенно сократить время проведения томографии позволяет спиральная КТ мозга.

КТ головного мозга дает возможность установить вид, расположение и размер внутричерепного образования, оценить степень дислокации церебральных структур и диагностировать наличие отека мозга. Перфузионная КТ позволяет оценить церебральную перфузию и кровоток, выявить вторичную ишемию. МРТ головного мозга более чувствительна в определении участков мозговой ишемии и очагов ушиба, направления дислокации мозговых тканей. Диффузионно-взвешенная МРТ дает возможность исследовать состояние проводящих путей мозга, установить степень их компрессии.

МРТ ГМ. Сдавление височной доли (зеленая стрелка) головного мозга объемным образованием (красная стрелка)

Лечение сдавления головного мозга

Выбор лечебной тактики осуществляется на основании клинических и томографических данных. Консервативная терапия включает дегидратационное и гемостатическое лечение, нормализацию гемодинамики, купирование дыхательных расстройств (при необходимости проведение ИВЛ), профилактическую антибактериальную терапию, при наличии судорог — противосудорожное лечение и т. п. Обязательно проводится мониторинг АД и внутричерепного давления.

Показания к хирургическому лечению определяет нейрохирург. К ним относятся: большой объем гематомы, дислокационный синдром, смещение церебральных структур более 5 мм, компрессия охватывающей мозговой цистерны, стойкое некупируемое увеличение внутричерепного давления более 20 мм рт. ст., окклюзионная гидроцефалия. В отношении гематом возможна транскраниальная или эндоскопическая эвакуация, при внутримозговой гематоме сложной локализации — ее стереотаксическая аспирация.

При сочетании посттравматической гематомы с размозжением тканей мозга, операцию дополняют удалением участков размозжения, что проводится с применением микрохирургической техники. При церебральном абсцессе производят его тотальное удаление, при опухоли — ее как можно более радикальное иссечение. При наличии гидроцефалии, причину которой не удается устранить, показано проведение шунтирующей операции (вентикулоперитонеального или люмбоперитонеального шунтирования).

Прогноз и профилактика

Сдавление головного мозга всегда имеет серьезный прогноз. Отмечена корреляция исходов сдавления с оценкой состояния пациентов по шкале Глазго. Чем ниже балы, тем выше вероятность летального исхода или перехода в вегетативное состояние — невозможность продуктивной ментальной активности при сохранении вегетативной и рефлекторной функции.

Среди выживших пациентов наблюдается высокий процент инвалидизации. Могут отмечаться тяжелые двигательные нарушения, эпиприступы, нарушения психики, речевые расстройства. В тоже время, благодаря современным подходам к диагностике и лечению удалось снизить показатели смертности и увеличить объем восстановления неврологического дефицита у пациентов со сдавлением мозга. Профилактика церебральной компрессии сводится к профилактике травматизма, своевременному и адекватному лечению внутричерепной патологии.

Источник

Сдавление головного мозга – тяжелое повреждение структур черепной полости. Является прогрессирующим процессом, отягощение которого чревато опасными последствиями, включая высокий риск летальности. Сдавление мозга определяется у 5% лиц, перенесших серьезную травму головы.

Причины

Сдавление мозга – следствие болезнетворных явлений, среди которых:

- гематомы (скопления крови) – эпидуральные, субдуральные, внутримозговые;

- ушибы мозга;

- участки деструкции мозгового вещества, обычно имбибированные (пропитанные) кровью;

- переломы со смещением костных отломков в полость черепа;

- гигрома – скопление цереброспинальной жидкости в субдуральном пространстве;

- пневмоцефалия – наличие воздуха в черепной полости;

- цереброваскулярные болезни – патологические изменения церебральных сосудов, приводящие к нарушению мозгового кровотока.

Данные болезнетворные феномены приводят к истощению первичных адаптивных ресурсов мозга. Ослабление компенсаторных механизмов, в свою очередь, не позволяет препятствовать распространению развивающихся патологических деформаций. Результатом сдавления мозга является смещение одних структур мозга относительно других (дислокация), либо возникает ущемление мозгового ствола, что представляет собой серьезную угрозу для жизни.

Классификация

Сдавление (компрессия) мозга возникает из-за уменьшения размеров внутричерепных полостей из-за их заполнения объемными образованиями. Данный вид патологии условно подразделяют на две формы сдавления:

- ненарастающее;

- нарастающее.

К ненарастающимотносят варианты, когда на мозг оказывают давление костные отломки, образовавшиеся при вдавленном переломе костных структур черепа. Также в этой категории рассматриваются ситуации, если компрессия мозга вызвана давлением иных инородных объектов. Ненарастающее сдавление отличается от иного варианта тем, что сама по себе неестественная структура в мозге не имеет тенденцию к увеличению объемов – ее размер остается статичным. Необходимо помнить, что все ненарастающие образования могут принять нарастающий характер из-за присоединившихся иных церебральных аномалий, вызвав существенное сжатие мозга и смещение его структур. Таким вторичным патологическим механизмом являются характерное образование отека (избыточного накопления жидкости), что вызывает увеличение объема мозга и подъем давления внутри черепа.

К нарастающимотносят все виды гематом во внутричерепном пространстве (образования в веществе или вокруг мозга). Патологические полости жидкой или сгустившийся крови образуются при открытых или закрытых ЧМТ. Гематомы дифференцируют на основании их расположения на виды:

- эпидуральные;

- субдуральные;

- внутримозговые.

Субдуральные гематомы диагностируются, если скопление крови локализировано на узком участке между твердой и паутинной оболочками мозга. Острые субдуральные гематомы – частое следствие травм головы, вызванных падением с высоты или ДТП.

Хронические субдуральные гематомы обнаруживаются через несколько недель после инцидента и симптоматически проявляться постепенно. Такие виды патологических образований чаще возникают у лиц, злоупотребляющих алкоголем, пожилых пациентов, больных, принимающих антиагреганты или антикоагулянтные препараты. Следует отметить, что многие люди, которым была диагностирована хроническая субдуральная гематома, обнаруживаемые симптомы никак не связывают с имевшей место травмой в неотдаленном прошлом.

Эпидуральные гематомы – это скопление крови в цилиндрическом замкнутом пространстве между костными структурами и твердой оболочкой мозга. Они диагностируются значительно реже, чем образованияв субдуральной области. Массивные и быстро увеличивающиеся в размерах эпидуральные гематомы являются следствием артериального кровотечения, возникающего, если пострадали ветви средней менингеальной артерии. Небольшие венозные эпидуральные гематомы не несут угрозы преждевременной смерти.

Внутримозговые гематомы представляют собой скопления крови внутри самого мозга. В травматических условиях они возникают в результате слияния контузий, которые возникают при внезапном непрямом воздействии на тело.В большинстве случаев не удается точно определить, когда один или несколько контузионных очагов становятся гематомой. Впоследствии у пострадавшего часто фиксируется значительный подъем внутричерепного давления.

Симптомы

Очень часто при сдавлении мозга отсутствуют типичные симптомы непосредственно сразу после ЧМТ. Длительность «светлого промежутка» (отрезка видимого благополучия и отсутствия характерных нарушений) может достигать нескольких дней. Такой феномен типичен для эпидуральных гематом, которые сформировались в результате нетяжелого ушиба. Непосредственно после черепно-мозговой травмы человек утрачивает ясность сознания. Спустя 10–30 минут сознание пострадавшего восстанавливается в полном объеме или частично. Через светлый промежуток, который может длиться до нескольких дней, человек вновь теряет сознание. Если не будет устранено сдавление мозга, наступает тяжелая кома.

Однако чаще всего фиксируется классический вариант течения патологии с отсутствием бессимптомного периода. Быстрое развитие нарушений наблюдается, если поражения возникли после тяжелого ушиба, при интоксикации продуктами распада этанола, при локализации кровянистых образований в субдуральном пространстве, при наличии участков размозжения мозга.

Нужно учитывать, что клиническая симптоматика данного патологического синонима обширна, разнообразна и динамична. Обнаруживаемые признаки нарушений зависят от широкого спектра условий:

- расположения очага поражения;

- степени тяжести ЧМТ;

- объема патологического образования;

- разновидности и плотности субстрата, сжимающего мозг;

- возраста пострадавшего;

- наличия иных телесных повреждений;

- хронических соматических и неврологических болезней.

У большинства пострадавших фиксируются признаки:

- общемозговые (возникновение и отягощение расстройств сознания, появление и усиление цефалгии, повторяющиеся эпизоды рвоты, двигательное беспокойство и речевое возбуждение);

- очаговые (слабость мышц одной половины тела, одностороннее расширение зрачка, фокальные эпилептические приступы);

- стволовые (урежение сердечного ритма, повышение артериального давления, ограничение движения глазного яблока, патологические стопные рефлексы, менингеальные знаки).

Патоморфологические признаки данного вида травмы– инородные скопления:

- жидкой или свернувшейся крови;

- спинномозговой жидкости;

- кашицеобразного продукта распада тканей с примесью крови;

- воздуха.

Долгосрочные симптомы

Распространенное следствие сдавления мозга – постконтузионный синдром, который включает постоянную изматывающую цефалгию, головокружение, усталость, трудности с концентрацией внимания, переменную амнезию, депрессию, апатию и беспокойство.Часто восприятие запахов и вкуса, иногда слух или редко зрение изменено или потеряно. Симптомы обычно проходят самопроизвольно в течение недель или месяцев после травмы.

Диапазон когнитивного и нервно-психического дефицита может сохраняться долгий срок, особенно если структурное повреждение мозга было значительным. Типичные проблемы включают:

- ухудшение памяти;

- изменения в поведении (например, возбуждение, импульсивность, расторможенность, отсутствие мотивации);

- эмоциональная лабильность;

- нарушения сна;

- снижение интеллектуальной функции.

Эпилептические припадки в период менее 7 дней после критического события возникают в единичных случаях. Чаще всего судорожный синдром развивается через несколько недель или месяцев. Могут возникнуть спастические нарушения моторики, расстройства походки и равновесия, атаксия и потеря чувствительности.

Неврологическая функция восстанавливается в течение нескольких лет после ЧМТ. Наиболее быстрая скорость восстановления наблюдается на протяжении первых 6 месяцев.

Лечение

Невылеченное сдавление мозга вызывает разрушение мозговой ткани, нередко оканчиваясь смертью пострадавшего. Ранние диагностические мероприятия и комплексное лечение имеют решающее значение. Поэтому любой человек с травмой головы, которую сопровождает потеря сознания или другие тревожные симптомы, должен быть немедленно осмотрен врачом.

Подавляющему числу больных, у которых нейровизуализационные методы лечения подтвердили большие гематомы, проводится экстренная хирургическая операция. Вмешательство проводится после неврологическогоосмотра пострадавшего, рентгенографии черепа и компьютерной томографии.В ходе операции нейрохирурги проводят удаление скопившейся крови, извлекают костные обломки.

Консервативное лечение возможно при небольших гематомах. Проводить медикаментозную терапию, отказавшись от операции, можно лишь в том случае, если состояние сознания потерпевшего – ясное или умеренно оглушенное, у больного отсутствуют признаки смещения структур мозга. Работа врачей ориентирована на:

- восстановление дыхательной функции;

- коррекцию гемодинамики;

- ликвидациювнутричерепной гипертензии;

- стабилизациюмикроциркуляции и обмена веществ в мозге;

- купирование судорожного синдрома;

- предупреждение внемозговых осложнений;

- профилактику неврологического дефицита.

Источник