Ушиб спинного мозга у детей

Повреждение спинного мозга у ребенка: причины, диагностика, лечение

Повреждения спинного мозга, также как и повреждения головы, могут быть связаны с родовой травмой, случайными и неслучайными причинами.

а) Повреждение спинного мозга младенца. Внутриутробная травма может привести к повреждению спинного мозга, особенно в случае, когда голова ребенка фиксирована, а живот матери отвисает. Родовая травма шейного отдела спинного мозга подробно описана в случаях тазового предлежания и при наложении щипцов и являлась нередким клиническим диагнозом во времена высокой частоты родовой травмы, частота ее в случае смерти новорожденного составляла 10-33% (Towbin, 1970).

Подъем тела младенца над животом матери, в то время как голова все еще находится в фиксированном состоянии, также может приводить к переломам затылочных костей и кровоизлияниям в мозжечок или травме пояснично-грудного отдела позвоночника. Повреждение спинного мозга может локализоваться а атлантоаксиальной области, С5/Т1 или, в более редких случаях, в пояснично-грудном отделе. При аутопсии выявляются кровоизлияния в карманы корешков, разрыв корешков спинного мозга, спинальные эпидуральные кровоизлияния и паренхиматозные кровоизлияния в спинной мозг (Yates, 1959).

б) Случайная травма спинного мозга. Случайные травмы спинного мозга редко встречаются в детском возрасте. По результатам одного из проведенных в США исследований с участием 103 детей, которым проводилось лечение по поводу травмы шейного отдела спинного мозга (средний возраст составил приблизительно 10 лет), в 50% случаев причиной являлась ДТП, в 25% — спортивная травма, третьей по частоте причиной являлись падения (Brown et al., 2001). По результатам недавних исследований автотравма являлась причиной повреждений в 40% случаев, падения — в 35% случаев, а спортивные травмы — в 17,5% случаев (Leonard et al., 2007).

По результатам крупных исследований на основании данных регистрации травм в Великобритании и сетевой базы данных исследований 1989-2000 гг. выявлено 2,7% травм позвоночника, 0,6% травм спинного мозга и 0,15% травм спинного мозга без рентгенологических изменений (Martin et al., 2004) (SCIWORA).

в) Неслучайные повреждения синного мозга. Сопутствующее повреждения шейного отдела позвоночника с эпидуральными спинальными кровоизлияниями и кровоподтеками в области цервико-медуллярного соединения, вероятно, недооценены. Описанные изменения обнаруживались в 5 из 6 смертельных случаев «хлыстовой травмы» в результате встряхивания (Hadley et al., 1989). Проведено исследование с повторным обследованием с целью выявления патологии спинного и продолговатого мозга при неслучайной черепно-мозговой травме (Geddes et al., 2001), по результатам которого спинальное эпидуральное кровоизлияние, локализованное повреждение аксонов в области черепно-позвоночного соединения и повреждение корешков спинного мозга и ствола мозга выявлено у 11 из 37 детей после встряхивания.

Описанные повреждения следует подозревать у пациентов с остановкой дыхания или при наступлении смерти без выявления значимой субдуральной гематомы или отека мозга (см. описание цервико-медуллярного синдрома выше).

г) Патологические изменения при повреждении спинного мозга. Шейный отдел спинного мозга повреждается чаще всего (С1-С2, С5-С6). Вторыми по частоте участками повреждения являются сегменты Т12-L1 и L2-L5. При повреждении шейного отдела спинного мозга часто встречаются вывихи, а при повреждении пояснично-грудного отдела — компрессионные переломы. Грудной отдел позвоночника поддерживается ребрами, но при возникновении переломов часто возникают неврологические симптомы.

Спинной мозг заканчивается на уровне L1-L2 поясничного отдела позвоночника и повреждения ниже данного уровня приведут только к поражению конского хвоста. В данной области находятся способные регенерировать волокна периферических мотонейронов. Из 89 детей с переломами позвоночника или переломо-вывихами пояснично-грудного отдела позвоночника (Dogan et al., 2007) у 85% не было выявлено серьезных необратимых повреждений спинного мозга. Зуб второго шейного позвонка имеет эпифиз, который не окостеневает до семилетнего возраста, таким образом эпифизеолиз зуба второго шейного позвонка со смещением вперед является травмой, характерной для очень маленьких детей.

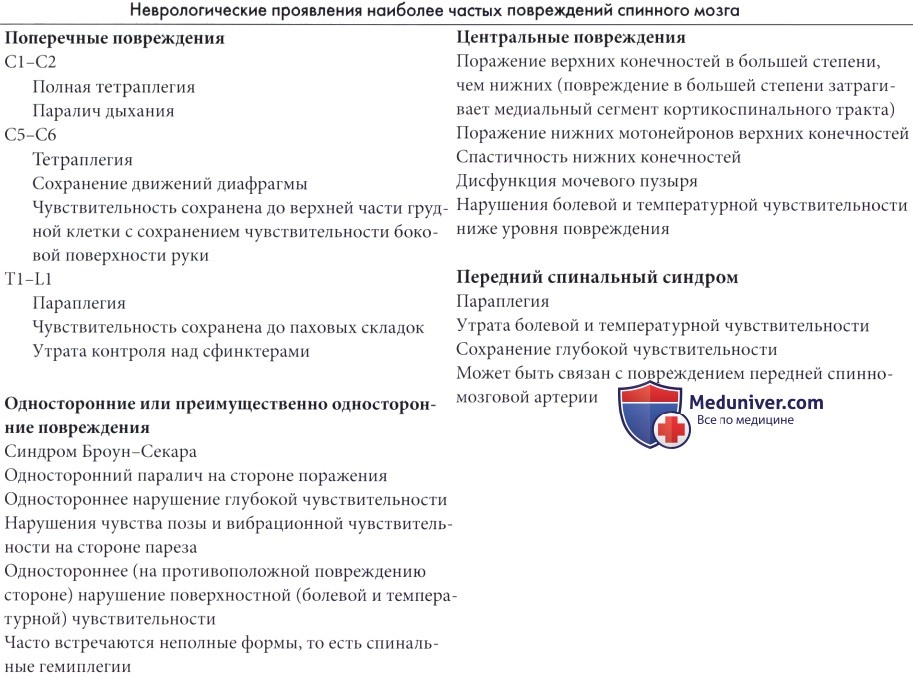

д) Клинические проявления. Клинические проявления повреждений спинного мозга варьируют в зависимости от локализации травмы, пораженных структур и тяжести повреждения.

Повреждение спинного мозга у новорожденных приводит к внезапной смерти во время родов или тетерапарезу (который может имитировать спинальную мышечную атрофию Вердинга-Хоффмана), вялому парапарезу, двустороннему спинальному параличу Эрба или парезу диафрагмы и дыхательных мышц (что требует постоянной искусственной вентиляции). Могут отмечаться очень живые спинальные сгибательные рефлексы, что маскирует истинный парапарез.

Сотрясение спинного мозга приводит к транзиторным неврологическим повреждениям с неясным механизмом развития. Утрата функции может быть полной или частичной, но признаки выздоровления появляются в течение часов или нескольких дней. Часто отмечается полное восстановление с сохранением физикальных признаков или симптомов дисфункции спинного мозга. Топографические синдромы поражения спинного мозга приведены в таблице ниже.

При тяжелых повреждениях спинного мозга развивается спинальный шок, затрагивающий отделы, находящиеся ниже поврежденного сегмента. Данное состояние характеризуется полной утратой двигательных и чувствительных функций и контроля над сфинктерами и сопровождается полной арефлексией, продолжающейся 2-6 недель. Постепенно восстанавливается мышечный ответ на пораженном участке, возникает спастичность с разгибательными рефлекса ми стопы, восстанавливается большая часть сгибательных рефлексов с последующим усилением глубоких сухожильных рефлексов. В конце появляются рефлексы разгибателей (спазмы), которые становятся преобладающим рефлекторным ответом.

Конечная клиническая картина повреждения спинного мозга в наиболее тяжелых случаях может быть представлена только рефлекторной активностью; при меньшей тяжести поражения функций сохраняются в различной степени. У трех четвертей пациентов с физиологически неполным поражением спинного мозга отмечалось значимое улучшение, более половины полностью выздоровели, в то время как сходные показатели улучшения отмечались только у 10% пациентов с физиологически полным разрывом спинного мозга (Hamilton и Myles, 1992).

е) Рентгенологические изменения. Рентгенологические исследования являются обязательными при травме спинного мозга. Часто выявляется перелом или вывих, но для их выявления может понадобиться особый вариант КТ с использованием трехмерных моделей. КТ (в частности, спиральная КТ) может выявить повреждения костей, не замеченные на рентгеновском снимке. Тем не менее, все манипуляции с пациентом следует осуществлять максимально осторожно для предотвращения появления повреждений или усиления уже имеющейся травмы.

МРТ в настоящее время является методом выбора при выявлении наличия или отсутствия сдавления и соответствующей протяженности поврежденных нервных структур. У детей возможно многоуровневое повреждение, и необходимо исследовать весь позвоночник. На МРТ можно выявить отек спинного мозга, набухание задних отделов, повреждение связок, кровотечение в спинном мозге, кровоизлияния в карманы корешков и разрывы корешков нервов. МРТ позволяет получить достоверную информацию о самом спинном мозге: острые кровоизлияния и свищи дают низкий сигнал в Т1-режиме, в то время как отек и точечные кровоизлияния выявляются хорошо (Davis, 1995).

Гематомиелия на МРТ свидетельствует об очень плохом прогнозе. При поздней визуализации можно выявить образование полостей в спинном мозге, которые могут прогрессировать вне зависимости от случайного или хирургического происхождения травмы (Avrahami et al., 1989).

ж) Лечение повреждения спинного мозга. Лечение повреждений спинного мозга в острой стадии включает придание правильной позы и предотвращение движений, в особенности это касается травм шейного отдела (Sonntag и Hadley, 1988). Относительно большой размер головы у детей приводит к сгибанию шеи, если ребенок просто лежит на плоской твердой поверхности. При всех серьезных травмах, особенно при повреждении головы, следует рассматривать вероятность травмы спинного мозга, и в настоящее время парамедики всегда иммобилизуют шейный отдел позвоночника и ведут пациента как при повреждении позвоночника до тех пор, пока не доказано обратное.

Консервативное лечение предпочтительно при стабильном состоянии позвоночника и отсутствии сдавления спинного мозга по результатам визуализации. Иммобилизация позвоночника может проводиться с помощью филадельфийского воротника или галоаппарата. В определенных случаях может быть показано скелетное вытяжение в раме Страйкера с использованием черепных фиксаторов или без них. Проводятся исследования с применением метилпреднизолона в высоких дозах (30 мг/кг болюсно, затем 5,4 мг/кг в час в течение 23 часов). Несмотря на вдохновляющие результаты применения GM1 ганглиозидов, имеются серьезные сомнения в их эффективности и безопасности.

Хирургическое лечение показано:

1) в случае подозрения на блок спинномозгового канала,

2) при ранениях с фрагментами костей в позвоночном канале и

3) при возможности ухудшения неврологических нарушений из-за вероятного наличия поддающейся лечению спинальной эпидуральной гематомы (Tender и Awasthi, 2004),

4) в случае вывиха позвоночника, не поддающегося коррекции с помощью скелетного вытяжения.

Для восстановления стабильности может понадобиться укрепление шейного отдела позвоночника и пересадка кости.

Любое хирургическое вмешательство должно проводиться под контролем соматосенсорных вызванных потенциалов; в случае, если вызванные потенциалы отсутствуют или не улучшаются при проведении хирургического лечения, можно говорить о неблагоприятном прогнозе (Tsirikos et al., 2004).

— Также рекомендуем «Энцефалопатия при отравлении, утоплении у ребенка»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2018

Источник

Травма спинного мозга у детей. Диагностика и лечение

Острое травматическое повреждение спинного мозга у детей может возникать в результате непрямой травмы, вызванной чрезмерным сгибанием, переразгибанием или вертикальной компрессией. Однако перелом со смешением позвонков или эпидуральное кровоизлияние могут также приводить к нарушению целости спинного мозга вследствие его сдавления. Как и при травме головного мозга, степень повреждения спинного мозга может быть различной и включает сотрясение, ушиб, разрыв и рассечение.

Восстановление функции спинного мозга зависит от обширности поражения, а также от адекватного лечения как в остром периоде, так и в процессе долговременной восстановительной терапии. Основные причины травмы спинного мозга — травматичные роды в ягодичном предле-жании, жестокое обращение с ребенком (включая травму вследствие сотрясения), автомобильная травма и травма ныряльщика, падение с лестницы (с высоты) на игровой площадке и врожденные дефекты, например пороки развития позвоночника при синдроме Дауна.

У пациентов с синдромом Дауна имеется тенденция к нестабильности в атлантоаксиальном сочленении в результате слабости поперечных связок. Атлантоаксиальная нестабильность определяется как расстояние более 4,5 мм между зубовидным отростком II шейного (осевого) позвонка и передней дугой атланта. Последствием атлантоаксиальной нестабильности может быть компрессия спинного мозга (миелопатия). Не существует единого мнения о целесообразности скринингового радиографического исследования у детей с синдромом Дауна для выявления предрасположенности к травмам спинного мозга. В настоящее время рекомендуется:

1) рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции в положении сгибания в возрасте 5-8,10-12 и 18 лет у пациентов с синдромом Дауна, так как атлантоаксиальная нестабильность может формироваться в периоды активного роста;

2) детям с атлантоаксиальной нестабильностью не следует заниматься такими сопряженными с риском травм видами спорта, как ныряние, акробатика и футбол; 3) необходима рентгенография шейного отдела позвоночника перед оперативным вмешательством и терапевтическими программами, предполагающими активные движения или манипуляции в шейном отделе позвоночника; 4) родители и врачи должны знать симптомы компрессии спинного мозга: боль в шее, недержание мочи и кала, вынужденное наклонное положение головы, нарушение походки, атаксия, гиперрефлексия, слабость, спастичность и тетраплегия; 5) необходимо быстрое обследование (рентгенография шейного отдела позвоночника, КТ, МРТ) с последующим решением вопроса об оперативном лечении у пациентов с признаками миелопатии.

Тяжелая травма спинного мозга проявляется симптомами спинального шока — вялый паралич, арефлексия и потеря чувствительности. Симптомы спинального шока возникают в результате синаптической дисфункции каудальнее (ниже) области повреждения и могут сохраняться до 4 нед. В конечном итоге появляются рефлекторные сгибательные движения с последующей разгибательной рефлекторной активностью в сочетании с повышением сухожильных рефлексов, спастичностью и формированием автоматического мочевого пузыря.

Перелом со смещением на уровне CV-CVI — наиболее частая причина острой травмы спинного мозга, проявляется в виде вялого тетрапареза, нарушения функции сфинктеров и чувствительных расстройств, уровень которых соответствует верхнему краю грудины. Поперечное поражение спинного мозга в верхнешейном отделе (CI—СII) вызывает остановку дыхания; в отсутствие ИВЛ наступает летальный исход. Переломы в нижнегрудной области (ThXII-LI) могут вызвать синдром конуса спинного мозга (conus medullaris), который включает нарушение функции сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки, вялый парез и чувствительные расстройства в нижних конечностях. Травма спинного мозга возможна и при отсутствии перелома позвоночника.

Центральное поражение спинного мозга может возникать в результате ушиба и кровоизлияния, в типичных случаях верхние конечности поражаются в большей степени, чем нижние. Выявляются признаки периферического паралича в верхних конечностях и признаки центрального паралича в нижних конечностях, дисфункция мочевого пузыря и отсутствие чувствительности ниже зоны поражения. Возможно значительное восстановление функций, особенно в нижних конечностях.

При повреждении спинного мозга необходима стабилизация и иммобилизация позвоночника на месте травмы с помощью шины-воротника или мешков с песком. Следует поддерживать адекватную проходимость дыхательных путей, при необходимости — искусственное дыхание; лечение шока проводится адекватным возмещением объема жидкости. Важно немедленно (уже до транспортировки больного) начать внутривенное введение метилпреднизолона в высоких дозах (30 мг/кг — болюсное введение, в дальнейшем — 5,4 мг/кг/ч в течение 24 ч). Если введение кортикостероидов начинается в течение 3-8 ч после травмы, терапия должна продолжаться в течение 48 ч. После транспортировки больного необходима рентгенография позвоночника, в том числе в косой проекции. Примерно у 50 % детей с тяжелой травмой спинного мозга на рентгенограммах позвоночника не отмечается патологических изменений.

Ламинэктомия с исследованием состояния спинного мозга — метод выбора у пациентов с прогрессирующими неврологическими нарушениями и изменениями на КТ или МРТ, позволяющими предположить эпидуральное кровоизлияние или кровоизлияние в вещество спинного мозга (интраспинальное). Дополнительные методы лечения включают коррекцию дисфункции мочевого пузыря и желудочно-кишечных расстройств, адекватное питание, уход за кожей и мультидисциплинарную программу реабилитации. Прогноз при травме спинного мозга непосредственно зависит от обширности поражения. Восстановление может продолжаться в течение длительного периода — от нескольких месяцев до нескольких лет. Прогноз при центральном поражении спинного мозга лучше, чем при травмах, вызывающих поперечное поражение.

— Также рекомендуем «Синдром фиксированного спинного мозга у детей. Диастематомиелия»

Оглавление темы «Болезни нервной системы у детей»:

- Диагностика вирусного менингоэнцефалита у детей. Дифференциация

- Лечение вирусного менингоэнцефалита у детей. Прогноз

- Эозинофильный менингит у детей. Диагностика и лечение

- Абсцесс мозга у детей. Причины

- Диагностика и лечение абсцесса мозга у детей

- Доброкачественная внутричерепная гипертензия у детей. Диагностика и лечение

- Опухоли спинного мозга у детей. Диагностика и лечение

- Травма спинного мозга у детей. Диагностика и лечение

- Синдром фиксированного спинного мозга у детей. Диастематомиелия

- Сирингомиелия у детей. Диагностика и лечение

Источник

Позвоночно-спинномозговая травма у детей — составляет 2-5% от общего числа позвоночно-спинномозговых травм. Она возникает при падении с высоты, во время дорожно-транспортных происшествий, спортивных игр и др. У детей младших возрастных групп (до 6 лет) преобладают повреждения на уровне С1-С2 и средних грудных позвонков. Повреждения верхнешейного отдела позвоночника (перелом зубовидного отростка аксиса, ротационный подвывих атланта) имеют ряд особенностей. Во-первых, они наступают при относительно легком насилии; во-вторых, для маленьких детей характерно, что перелом зубовидного отростка происходит по линии субдентального синхондроза; в-третьих, спинальные нарушения после травмы в этой области развиваются редко.

В то же время неустраненная атлантоаксиальная дислокация у детей имеет тенденцию к прогрессированию, что может послужить (спустя месяцы, годы) причиной развития тяжелой миелопатии и опасных для жизни церебральных нарушений.

Грубые повреждения спинного мозга после травмы нижнешейного отдела позвоночника наблюдаются преимущественно у детей старше 9 лет. У маленьких же детей спинальные нарушения носят своеобразный характер: постепенное развитие двигательных расстройств, больше в руках, без сопутствующих нарушений чувствительности и функции тазовых органов; рентгенологическое обследование при этом изменений со стороны шейного отдела позвоночника часто не выявляет; наблюдается тенденция к спонтанному обратному развитию неврологических выпадений. Четкая связь спинальной патологии с травмой позвоночника, отсутствие признаков сдавления спинного мозга, а также характер и динамика неврологических нарушений указывают на преобладающую патогенетическую роль дисгемического компонента.

У детей старше 9 лет наблюдаются подвывих и компрессионные переломы нижних шейных позвонков, возникающие в большинстве случаев при нырянии на мелководье. Повреждения спинного мозга различной степени в этих случаях скорее всего являются следствием резкой деформации и сужения сагиттального диаметра позвоночного канала непосредственно в момент насилия, чрезмерного растяжения или сдавления спинного мозга и его сосудов, т. е. суммации механического и ишемического факторов. Эластичный позвоночник ребенка амортизирует энергию удара и тем самым препятствует грубому повреждению тел позвонков и их дислокации. Поэтому рентгенологические находки далеко не всегда отражают степень конфликта между костнохрящевыми образованиями и спинным мозгом, имевшего место непосредственно в момент травмы. Отмечены случаи полного поперечного поражения спинного мозга на фоне рентгенологически интактного позвоночника. Аналогичная ситуация наблюдается и после травмы среднегрудного отдела позвоночника. В то же время переломо-вывихи средних грудных позвонков, как правило, приводят к полному поперечному поражению спинного мозга. Обращает на себя внимание факт возникновения тяжелых спинальных нарушений при относительно легком повреждении позвоночника у детей с тяжелыми сочетанными повреждениями, сопровождающимися травматическим шоком (на фоне общего нарушения гемодинамики и гипоксии ущербность «слабых» отделов спинного мозга возрастает).

Повреждения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника у маленьких детей крайне редки, причем даже при грубой деформации спинальные нарушения обычно не развиваются. У детей старшей возрастной группы тяжесть неврологических расстройств прямо зависит от степени деформации позвоночного канала.

Уточненная диагностика повреждений позвоночника и спинного мозга у детей требует тщательного анализа механизма травмы, детального клинического обследования, а также изучения результатов целого комплекса дополнительных диагностических приемов (обзорная и функциональная спондилография, исследование проходимости подпаутинных пространств спинного мозга, направленная миелография, КТ, МРТ), дающих достаточно полное представление о характере изменений позвоночного столба и его содержимого.

Важнейшим элементом в системе восстановительного лечения детей и подростков с травмой позвоночника и спинного мозга является раннее и максимально возможное устранение (хирургическое или консервативное) деформации позвоночного канала и сдавления спинного мозга. Большое значение при этом имеет надежная внутренняя фиксация поврежденного сегмента позвоночника, что у растущего организма, проявляющего повышенную склонность к деформациям скелета, особенно важно.

При травме шейного отдела позвоночника и спинного мозга показания к ламинэктомии возникают крайне редко. Методом выбора является вмешательство на передних отделах шейных позвонков, позволяющее с минимальным травмированием тканей ликвидировать наиболее часто встречающуюся у этих больных переднюю компрессию спинного мозга. При атланто-аксиальной дислокации в результате перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка показан окципитоспондилодез, в том числе у детей раннего возраста.

Исходы лечения позвоночно-спинномозговой травмы у детей в целом более благоприятны, чем у взрослых. Дети с травматической параплегией обладают большими приспособительными возможностями. При соблюдении мер профилактики пролежней и урологических осложнений такие больные живут десятилетия и занимаются общественно полезным трудом, а лица женского пола сохраняют детородную функцию.

Источник