В искусственной коме ушиб головного мозга

Èñêóññòâåííàÿ êîìà, ñ òî÷êè çðåíèÿ êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû, — ýòî âðåìåííîå ïîãðóæåíèå ïàöèåíòà â áåññîçíàòåëüíîå ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ïðîèñõîäèò ãëóáîêîå òîðìîæåíèå äåÿòåëüíîñòè êîðû è ïîäêîðêè ãîëîâíîãî ìîçãà è ïîëíîå îòêëþ÷åíèå âñåõ ðåôëåêòîðíûõ ôóíêöèé.

Ïðè÷èíû èñêóññòâåííîé êîìû

Èñêóññòâåííàÿ êîìà ÿâëÿåòñÿ êðàéíåé ìåðîé. Ê òàêîé ìåðå ïðèáåãàþò òîëüêî òîãäà, êîãäà âðà÷è íå âèäÿò èíîãî ñïîñîáà îáåçîïàñèòü îðãàíèçì ïàöèåíòà îò âîçíèêíîâåíèÿ íåîáðàòèìûõ ìîçãîâûõ èçìåíåíèé, óãðîæàþùèõ åãî æèçíè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ êîìïðåññèîííîå âîçäåéñòâèå íà òêàíè ìîçãà è èõ îòåê, à òàêæå êðîâîèçëèÿíèÿ èëè êðîâîòå÷åíèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò òÿæåëûå ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ öåðåáðàëüíûõ ñîñóäîâ.

Êðîìå òîãî, èñêóññòâåííàÿ êîìà ìîæåò çàìåíÿòü îáùèé íàðêîç â ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèÿ íåîòëîæíûõ îïåðàöèé áîëüøîãî îáúåìà ëèáî ïðè ñëîæíûõ õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâàõ íåïîñðåäñòâåííîãî íà ãîëîâíîì ìîçãå.

Ñèìïòîìû èñêóññòâåííîé êîìû

Çà÷åì ââîäÿò â èñêóññòâåííóþ êîìó? ×òîáû çàìåäëèòü ìåòàáîëèçì òêàíåé ìîçãà è ñíèçèòü èíòåíñèâíîñòü öåðåáðàëüíîãî êðîâîòîêà.  ðåçóëüòàòå ñîñóäû ìîçãà ñóæàþòñÿ, è âíóòðè÷åðåïíîå äàâëåíèå ïàäàåò.  òàêîì ñîñòîÿíèè ìîæíî ñíÿòü îòåê òêàíåé ìîçãà è èçáåæàòü èõ îìåðòâåíèÿ (íåêðîçà).

Ââåäåíèå â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû ïðîèçâîäèòñÿ â îòäåëåíèÿõ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè ïóòåì ïîñòîÿííîãî ââåäåíèÿ êîíòðîëèðóåìîé äîçû ñïåöèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ. ×àùå âñåãî ýòî áàðáèòóðàòû èëè èõ ïðîèçâîäíûå, óãíåòàþùèå öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó. Äëÿ ïîãðóæåíèÿ â ìåäèêàìåíòîçíóþ êîìó ïîäáèðàþòñÿ âûñîêèå äîçû, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàäèè õèðóðãè÷åñêîãî íàðêîçà.

Ïîñëå íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà ïðîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû èñêóññòâåííîé êîìû:

1 ïîëíîå ðàññëàáëåíèå ìûøö è îáåçäâèæåíèå;

2 îòñóòñòâèå âñåõ ðåôëåêñîâ (ãëóáîêîå áåññîçíàòåëüíîå ñîñòîÿíèå);

3 ïàäåíèå òåìïåðàòóðû òåëà;

4 ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ;

5 çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ×ÑÑ (÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé);

6 çàìåäëåíèå ïðåäñåðäíî-æåëóäî÷êîâîé (àòðèîâåíòðèêóëÿðíîé) ïðîâîäèìîñòè;

7 áëîêèðîâêà äåÿòåëüíîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëÿ êîìïåíñàöèè äåôèöèòà êèñëîðîäà, êîòîðûé äîëæåí áûë áû èñïûòûâàòü ãîëîâíîé ìîçã âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà, ïàöèåíòîâ ñðàçó æå ïîäêëþ÷àþò ê àïïàðàòó èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ (ÈÂË). Òî åñòü â ëåãêèå ïðèíóäèòåëüíî ïîäàåòñÿ äûõàòåëüíàÿ ñìåñü èç ñæàòîãî îñóøåííîãî âîçäóõà è êèñëîðîäà.  ðåçóëüòàòå ÷åãî êðîâü íàñûùàåòñÿ êèñëîðîäîì, à óãëåêèñëûé ãàç èç ëåãêèõ óäàëÿåòñÿ.

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ ïàöèåíòà â ñîñòîÿíèè èñêóññòâåííîé êîìû ïîêàçàòåëè âñåõ åãî æèçíåííûõ ôóíêöèé ôèêñèðóþòñÿ ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðîé è ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóþòñÿ àíåñòåçèîëîãîì è âðà÷àìè-ðåàíèìàòîëîãàìè îòäåëåíèÿ èíòåíñèâíîé òåðàïèè.

Îñëîæíåíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ

Íåéðîõèðóðãè îòìå÷àþò, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû çàâèñÿò îò ïðè÷èíû, êîòîðàÿ âûçâàëà íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ ïàöèåíòà â äàííîå ñîñòîÿíèå.

Íî ìíîãèå ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíàÿ èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ (ÈÂË) èìååò ìàññó ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Îñíîâíûå îñëîæíåíèÿ çàòðàãèâàþò äûõàòåëüíóþ ñèñòåìó è âûðàæàþòñÿ â òðàõåîáðîíõèòàõ, ïíåâìîíèÿõ, çàêóïîðêå (îáòóðàöèè) áðîíõîâ ñïàéêàìè, ïíåâìîòîðàêñå, ñóæåíèÿõ (ñòåíîçàõ) òðàõåè, ïðîëåæíÿõ åå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, ñâèùàõ â ñòåíêàõ òðàõåè è ïèùåâîäà.

Êðîìå òîãî, ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû âûðàæàþòñÿ â íàðóøåíèÿõ äâèæåíèÿ êðîâè ïî ñîñóäàì (ãåìîäèíàìèêè), ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ äëèòåëüíî íå ðàáîòàâøåãî æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè äð. Òàêæå ôèêñèðóþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ñëó÷àè íåâðîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé ó ïàöèåíòîâ ïîñëå âûõîäà èç ñîñòîÿíèÿ ìåäèêàìåíòîçíî èíäóöèðîâàííîé êîìû.

Äèàãíîñòèêà èñêóññòâåííîé êîìû

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äèàãíîñòèêà èñêóññòâåííîé êîìû ïðîâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ öåëîãî íàáîðà ìåòîäîâ.

Îáÿçàòåëüíûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìîçãà ìîíèòîðèíã àêòèâíîñòè êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà ïóòåì ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèè. Ñîáñòâåííî ñàìà èñêóññòâåííàÿ êîìà âîçìîæíà òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôà, ê êîòîðîìó ïàöèåíò ïîäêëþ÷åí ïîñòîÿííî.

Ìåòîä èçìåðåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîòîêà (öåðåáðàëüíîé ãåìîäèíàìèêè) èìååò òàêèå ñïîñîáû îöåíêè ìèêðîöèðêóëÿöèè, êàê ëîêàëüíàÿ ëàçåðíàÿ ôëóîìåòðèÿ (ñ ââåäåíèåì â òêàíü ìîçãà äàò÷èêà) è ðàäèîèçîòîïíîå èçìåðåíèå îáùåìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.

Ñîñòîÿíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ïàöèåíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîñòîÿíèè èñêóññòâåííîé êîìû, ïðîâîäèòñÿ ïóòåì èçìåðåíèÿ âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ â æåëóäî÷êàõ ìîçãà — ñ óñòàíîâêîé â íèõ âåíòðèêóëÿðíîãî êàòåòåðà. Ìåòîä îöåíêè ìåòàáîëèçìà â òêàíÿõ ãîëîâíîãî ìîçãà ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñòåïåíü íàñûùåíèÿ êèñëîðîäîì è ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ êîìïîíåíòîâ â âåíîçíîé êðîâè, îòòåêàþùåé îò ìîçãà ïóòåì ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèìîãî àíàëèçà êðîâè èç ÿðåìíîé âåíû.

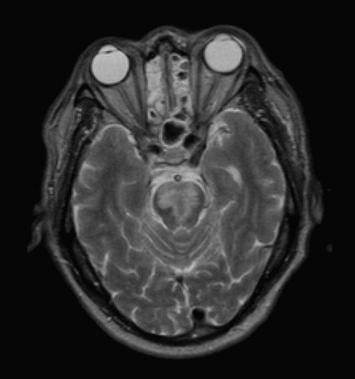

Òàêæå â äèàãíîñòèêå èñêóññòâåííîé êîìû èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû âèçóàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÊÒ), ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÌÐÒ) è ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÏÝÊÒ). Âìåñòå ñ ìåòîäàìè èçìåðåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîòîêà ÊÒ è ÌÐÒ ïðèìåíÿþòñÿ â íåéðîðåàíèìàòîëîãèè ïðè îïðåäåëåíèè ïðîãíîçà èñõîäà èñêóññòâåííîé êîìû.

Ñïåöèàëèñòû âåäóò ñïîðû îòíîñèòåëüíî òîãî, êîãäà ñ÷èòàòü ñîñòîÿíèå êîìû áåçíàäåæíûì.  êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå ìíîãèõ çàïàäíûõ ñòðàí áåçíàäåæíûìè ñ÷èòàþò ïàöèåíòîâ ñ òðàâìàòè÷åñêèì ïîâðåæäåíèåì ãîëîâíîãî ìîçãà, êîòîðûå ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â âåãåòàòèâíîì ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ. Ïðè ýòîì òàêîé äèàãíîç óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâå èäåíòèôèêàöèè ïðè÷èíû ñèíäðîìà, êëèíè÷åñêîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåáûâàíèè â êîìå.

Ëå÷åíèå èñêóññòâåííîé êîìû

äàííîì êîíòåêñòå ôîðìóëèðîâêà «ëå÷åíèå èñêóññòâåííîé êîìîé» ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì áîëåå óìåñòíîé, ïîñêîëüêó èñêóññòâåííàÿ êîìà — ýòî íå áîëåçíü, à öåëåíàïðàâëåííûå êëèíè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì.

Òàêèìè ïîêàçàíèÿìè îáóñëîâëåíû èñêóññòâåííàÿ êîìà ïîñëå îïåðàöèè, èñêóññòâåííàÿ êîìà ïðè ïíåâìîíèè èëè èñêóññòâåííàÿ êîìà ïðè èíñóëüòå.

Òàê, èñêóññòâåííàÿ êîìà ïîñëå îïåðàöèè áûëà ïðèìåíåíà â îòíîøåíèè çíàìåíèòîãî íåìåöêîãî àâòîãîíùèêà Ìèõàýëÿ Øóìàõåðà, ïîñëå òîãî, êàê îí, êàòàÿñü íà ëûæàõ â Àëüïàõ, â êîíöå äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïîëó÷èë ñèëüíóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó. Ñíà÷àëà åìó ñäåëàëè äâå ñëîæíåéøèå íåéðîõèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, à çàòåì ââåëè â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû.

×åðåç ìåñÿö âðà÷è êëèíèêè â Ãðåíîáëå íà÷àëè âûâîä èç èñêóññòâåííîé êîìû ïóòåì ñíèæåíèÿ äîçû ââîäèìûõ ïðåïàðàòîâ. Îäíàêî ñïîðòñìåí äî ñèõ ïîð, ïðàêòè÷åñêè óæå ïîëãîäà, íàõîäèòñÿ â êîìå.

À 18 ìàðòà 2014 ãîäà 50-ëåòíèé áðàò áåëüãèéñêîãî ìîíàðõà ïðèíö Ëîðàí ïîïàë â áîëüíèöó ñ ïðèçíàêàìè îñòðîãî âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ. Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ ìåäèêè ïîìåñòèëè åãî â ðåàíèìàöèþ è ââåëè â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû ïðè ïíåâìîíèè. Ïîñëå äâóõíåäåëüíîãî êîìàòîçíîãî ñîñòîÿíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî áûëî ïðîâåäåíî ëå÷åíèå, îí áûë âûâåäåí èç êîìû â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Ñðåäè ïðè÷èíû èñêóññòâåííîé êîìû êàê ñïîñîáà ñíèæåíèÿ ðèñêà òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ èíñóëüò ìîçãà (èøåìè÷åñêèé èëè ãåìîððàãè÷åñêèé). Ïðè äàííîé áîëåçíè ïðîèñõîäèò î÷àãîâîå ïîðàæåíèå ìîçãà, íåîáðàòèìûå ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî ïîÿâëÿþòñÿ áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, à òàêæå ïðîâåñòè óäàëåíèå òðîìáà, ïàöèåíòà ìîãóò ââåñòè â èñêóññòâåííóþ êîìó. Îäíàêî äàííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ äîâîëüíî ðèñêîâàííûé.

Äëèòåëüíîñòü èñêóññòâåííîé êîìû (íå âûçâàííîé ïðåäâàðèòåëüíûì õèðóðãè÷åñêèì âìåøàòåëüñòâîì) ñâÿçàíà ñ õàðàêòåðîì è ñòåïåíüþ òÿæåñòè òðàâìû èëè çàáîëåâàíèÿ è ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò íåñêîëüêèõ äíåé äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ. À âûâîä èç èñêóññòâåííîé êîìû íà÷èíàåòñÿ òîëüêî ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ïîñëåäñòâèé òðàâìû èëè ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ — íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòà.

Ïðîãíîç

Ñàìûé íåóòåøèòåëüíûé ïðîãíîç èñêóññòâåííîé êîìû îòìå÷àåòñÿ ïðè ñóáàðàõíîèäàëüíîì êðîâîèçëèÿíèè (êîòîðîå ïðîèñõîäèò èç-çà ðàçðûâà àðòåðèàëüíîé àíåâðèçìû èëè ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû) è èíñóëüòå. È ÷åì äîëüøå ÷åëîâåê îñòàåòñÿ â èñêóññòâåííîé êîìå, òåì åãî øàíñû íà âûçäîðîâëåíèå ìåíüøå.

Âåëèêîáðèòàíèè áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîñëåäñòâèÿ èñêóññòâåííîé êîìû, äëèâøåéñÿ äî îäíîãî ãîäà, âûãëÿäÿò òàêèì îáðàçîì: 63% ïàöèåíòîâ óìåðëè èëè âûøëè èç êîìû ñ íåîáðàòèìûìè êîãíèòèâíûìè íàðóøåíèÿìè (íà «óðîâíå ðàñòåíèÿ»), 27% ïîñëå âûõîäà èç êîìû ïîëó÷èëè òÿæåëóþ èëè óìåðåííóþ èíâàëèäíîñòü è ëèøü 10% ïàöèåíòîâ âîññòàíîâèëè äîñòàòî÷íî õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Ýòî èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü ÷åòûðå âàæíûå êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êîòîðûå ïîìîãàþò îïðåäåëèòü ïðîãíîç èñêóññòâåííîé êîìû: áðàäèêàðäèÿ, ãëóáèíà êîìû, åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü è òàêèå êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè, êàê ïîêàçàòåëè ñòâîëîâûõ ñîìàòîñåíñîðíûõ ðåôëåêñîâ ãîëîâíîãî ìîçãà íà ýëåêòðîýíöåôàëîãðàììå, óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè, áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñòè è äð.

Источник

Искусственная кома – состояние, создаваемое медиками при наличии у пациента определенных показаний. Процедуру осуществляют в лечебных целях, в ходе терапии некоторых тяжелых патологий. Процесс имеет достаточно сложный механизм, и требует от врачей высокого профессионализма. Несмотря на существование определенной доли риска при погружении в кому, большинству из больных удается благополучно возвращаться к нормальной жизни.

Что следует понимать под медикаментозной комой

Медикаментозная кома служит замедлению процессов, происходящих в головном мозге, и общему продолжительному обезболиванию. Пациент, проходящий такую процедуру, нуждается в повышенном внимании и заботе со стороны медперсонала, постоянной поддержке дыхательной функции и нормального кровообращения.

Чтобы понять, что такое искусственная кома, нужно представить особое состояние, на фоне которого пациент перестает реагировать на внешние раздражители, теряет чувствительность к прикосновениям, боли. Чтобы погрузить человека в медикаментозный сон, специалисты используют следующие разновидности препаратов:

- Анестетики.

- Транквилизаторы.

- Барбитураты.

- Анальгетики.

Чаще всего врачи применяют медикаменты из числа барбитуратов. Реже введение в искусственную кому выполняется методом постепенного охлаждения тела пациента до 33 градусов.

Искусственная кома может иметь различную продолжительность –несколько часов, дней, месяцев и дольше. Длительное пребывание в медикаментозном сне (более 6-ти месяцев) считается достаточно опасным, способным вызывать осложнения. Период восстановления чаще всего протекает долго, и требует постоянного медицинского наблюдения.

При каких обстоятельствах нужна искусственная кома

Основные цели введения в состояние искусственной комы:

- уменьшение мозговых отеков;

- восстановление после сложных травм и заболеваний;

- избавление человека от невыносимых болей;

- снижение риска травм при склонности больного к длительным судорожным припадкам;

- возрождение поврежденных нервных клеток.

При отеке головного мозга процедура позволяет замедлить метаболизм в тканях, сузить внутричерепные сосуды и понизить давление. В результате удается не только устранить мозговую патологию, но и избежать развития некроза.

Распространенными показаниями к введению в медикаментозную кому становятся операции на сердце, хирургические манипуляции на мозге. Методика применяется у грудных детей, подвергавшихся в материнской утробе длительному кислородному голоданию. Новорожденного малыша с асфиксией погружают в медикаментозный сон, чтобы нормализовать обмен веществ в нервных клетках.

У больных с повреждениями головы метод помогает предупредить развитие опасных кровоизлияний. Благодаря способности сокращать и облегчать восстановительный период, медикаментозный сон приобретает актуальность после нейрохирургических операций. Относительно недавно искусственная кома стала применяться для лечения больных бешенством, благодаря чему у человека не развиваются тяжелые повреждения головного мозга.

Для осуществления процедуры больной поступает в отделение интенсивной реанимации. Здесь пациенту проводится вентиляция легких с применением соответствующей аппаратуры, и восполняется нехватка в его организме кислорода.

Медикаментозная кома – симптомы искусственного сна

У человека, находящегося в искусственном сне, замедляется дыхание, уменьшается частота сердечных сокращений, сужаются сосуды, отключается сознание, происходит расслабление всех групп мышц, ослабление кровотока к мозгу. Также наблюдаются:

- прекращение работы органов ЖКТ;

- понижение t тела;

- падение внутричерепного давления;

- уменьшение количества жидкости в организме.

Пребывание в коме подразумевает существенную уязвимость – любые нарушения у пациентов, связанные с важными жизненными функциями, способны привести к смертельному исходу.

Диагностика при коматозном состоянии

В период пребывания в состоянии искусственной комы обязательно проводят диагностику состояния больного. Эффективность введенных лекарственных препаратов и степень жизнедеятельности организма контролируются при помощи:

- Электроэнцефалограммы, позволяющей отслеживать состояние коры мозга после травм головы, инсульта и т. д. С этой целью к организму пациента подключают специальный аппарат (электроэнцефалограф), предназначенный для круглосуточной работы.

- Радиоизотопного контроля – введения в ткани особого прибора, следящего за циркуляцией крови в отделах головного мозга.

- Вентрикулярного катетера – метода изменения внутричерепного давления, фиксации уровня насыщения тканей и органов кислородом, протекания в них метаболизма.

- КТ и МРТК, отслеживающих состояние кровотока, позволяющих делать прогноз относительно дальнейшего протекания комы.

Постоянное отслеживание жизненных функций больного позволяет избежать нарушений сердечного ритма и остановки сердца, гарантировать своевременный вход из искусственно созданного сна.

Медицинский персонал 24 часа в сутки следит за эффективностью применяемых препаратов, глубиной созданной комы. Чтобы избежать появления на теле пациента пролежней, его периодически (несколько раз в течение дня) переворачивают в кровати.

Лечение искусственной комой

Медикаментозная кома после операции часто становится необходимой лечебной мерой, позволяющей избежать нежелательных патологий и серьезной опасности для жизни. Также данный метод используют в качестве замены общей анестезии при потребности в срочном хирургическом вмешательстве на головном мозге, или в области другого важного органа.

Польза искусственной комы при инсульте заключается в восстановлении нервных клеток. Также процедура способствует обновлению ЦНС после пребывания в реанимации, сильной интоксикации.

Погружение в искусственную кому при пневмонии позволяет врачам проводить важные для жизни больного манипуляции, минимизировать риск развития осложнений. В случае воспаления легких медикаментозный сон становится крайней мерой, и длится в основном недолго.

Вывод из медикаментозного сна

Для того, чтобы вывести человека из комы, потребуется немалый временной промежуток. Врачи отключают аппарат искусственной вентиляции легких, больной начинает дышать самостоятельно. Из организма пациента постепенно устраняют препараты, введенные для развития медикаментозной комы.

Проснувшись после искусственного сна в реанимации, человек не способен сразу вернуться к нормальной жизнедеятельности, т.к. все системы, органы и мышцы пребывают в ослабленном состоянии. Особенно тяжело проходит восстановление у пациентов, пребывавших в медикаментозной коме продолжительный период времени. Таким людям приходится заново осваивать навыки самообслуживания, двигательную активность.

Вероятные осложнения

Вероятность развития осложнений после искусственно вызванного коматозного состояния достаточно высока, и определяется его продолжительностью. Чаще всего у пациентов развиваются:

- сердечная недостаточность;

- остановка сердца;

- пролежни;

- нарушения кровотока;

- резкие перепады АД;

- почечная недостаточность;

- нарушения неврологического характера;

- инфекционные процессы в организме.

Немалую опасность представляет рвотный рефлекс, в результате которого содержимое желудка может попасть в дыхательные пути, и вызвать нарушения дыхания. Иногда возникают трудности с опорожнением мочевого пузыря, способные спровоцировать его разрыв, или развитие перитонита.

Если пациент имеет ослабленную дыхательную систему, после выведения из комы возможны осложнения в виде воспаления, отека легких, трахеобронхитов. Не исключено появление стенозов, патологических изменений в функционировании органов ЖКТ, свищей в оболочках пищевода,

Тяжелые осложнения после выхода из медикаментозной комы способны сначала привести к клинической, а затем и к биологической смерти пациента.

Искусственная кома – прогноз

Прогноз при медикаментозной коме часто неблагоприятен, и ухудшается на фоне длительного «сна» пациента после перенесенного ишемического инсульта, тяжелых черепно-мозговых травм. Согласно статистике, больные, вышедшие из коматозного состояния спустя несколько месяцев, в 50-60 % случаев погибают или продолжают существовать неполноценным образом. У 30 % пациентов после комы появляются основания для получения инвалидности, и только 10 % людей удается достичь восстановления нормальных жизненных показателей. Несмотря на такие пессимистичные цифры, искусственная кома по-прежнему актуальна в современной медицине, и остается одним из самых действенных методов спасения человеческих жизней в критических ситуациях.

Источник

1 783

Кома является осложнением после травмы головы. Она сигнализирует, что пострадавший в критическом состоянии и ему нужна срочная помощь, ведь его жизнь под угрозой.

![]()

Доктор Бабик

23-03-2018, 09:00

Причины возникновения комы после травмы головы

Черепно-мозговые травмы — одни из опаснейших в медицинской практике. Потому, что происходит нарушение черепных костей, мозга:

- Сосудов;

- Черепных нервов;

- Мозговых оболочек.

Нейрохирурги разделяют травмы:

- Закрытые;

- Открытые.

Кома после травмы головы возникает в следствие:

- Повреждений головы и мягких тканей мозга;

- Попадания инфекций в нервную систему;

- Токсических повреждений нервной системы от передозировки лекарствами;

- Менингитах;

- Инсульта с кровоизлиянием в мозг;

- Опухолей центральной нервной системы;

- Сбоя метаболизма при диабетических комах при низком уровне сахара в крови.

Поврежденный мозг вызывает множество осложнений. Кома в данных случаях — плохой знак, который сигнализирует о возможном летальном исходе.

Как определить кома ли это после травмы головы?

Кому называют еще вегетативным состоянием. После черепно-мозговой травмы головы кома может длиться до трех дней. Немедленная госпитализация с помещением в реанимацию пострадавшего обязательна. Как распознать, что человек находится в коме?

Симптомы вегетативного состояния:

- Отсутствие реакции на боль, слуховые и тактильные стимулы;

- Присутствует активность гипоталамуса, о чем свидетельствует дыхание и гемодинамика;

- Нет фокусировки на предметах в редких морганиях.

Увеличение времени проведенного в коме, уменьшает шансы пациента на выздоровление.

Последствия травмы головы

Почему же так важно, сколько больной пробудет в коме? Исходя из того, что чем больше он находится в данном состоянии, тем уменьшаются шансы вернуть его к обычной жизнедеятельности после пробуждения сознания. Сложности в восстановлении жизнеобеспечения. Какой исход может быть после перенесенных травм головы? Существует несколько видов осложнений увечий мозга:

- Фокусное

Появляется оно от механического воздействия и вызывает локальные травмы коры головного мозга и становится итогом внутренних кровоизлияний. - Диффузное аксональное

Кома в данном состоянии всегда в наличии. Происходит повреждение нервных клеток головного мозга. - Вторичные гипоксические

Проявляются от нехватки кислорода. Больной может впасть в кому внезапно без каких-либо предшествующих на то признаков.

Лечение подобных случаев включает в себя необходимость усилить приток крови к мозгу, чтобы снабдить его кислородом. Легкие искусственно вентилируются, медикаментами стабилизируют артериальное давление, работу печени и почек. Питание больного происходит при помощи введенного в желудок зонда. Пациенты в коме требуют постоянного ухода, ведь от постоянного нахождения в одном положении на теле появляются пролежни, которые необходимо обрабатывать массажем. Также физиотерапевтические методы позволят избежать атрофированных мышц.

Видео: «Люди, ставшие гениями после травмы головы»

Как узнать, что у вас гайморит?

Вода в носе: ощущение или реальность?

Эффективность лечения и профилактики энцефалита

Боль после лечения гайморита:норма или нет?

Сок алоэ при гайморите

Что такое менингит и какой его причины?

Статьи/Новости

Главные

Последние

Источник