Вдавленный перелом лобной кости степень тяжести

6. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью являются:

6.1. Вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее — вред здоровью, опасный для жизни человека).

Вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни:

6.1.1. рана головы (волосистой части, века и окологлазничной области, носа, уха, щеки и височно-нижнечелюстной области, других областей головы), проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга;

6.1.2. перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) основания черепа: черепной ямки (передней, средней или задней) или затылочной кости, или верхней стенки глазницы, или решетчатой кости, или клиновидной кости, или височной кости, за исключением изолированной трещины наружной костной пластинки свода черепа и переломов лицевых костей: носа, нижней стенки глазницы, слезной косточки, скуловой кости, верхней челюсти, альвеолярного отростка, небной кости, нижней челюсти;

6.1.3. внутричерепная травма: размозжение вещества головного мозга; диффузное аксональное повреждение головного мозга; ушиб головного мозга тяжелой степени; травматическое внутримозговое или внутрижелудочковое кровоизлияние; ушиб головного мозга средней степени или травматическое эпидуральное, или субдуральное, или субарахноидальное кровоизлияние при наличии общемозговых, очаговых и стволовых симптомов;

6.1.4. рана шеи, проникающая в просвет глотки или гортани, или шейного отдела трахеи, или шейного отдела пищевода; ранение щитовидной железы;

6.1.5. перелом хрящей гортани: щитовидного или перстневидного, или черпаловидного, или надгортанного, или рожковидного, или трахеальных хрящей;

6.1.6. перелом шейного отдела позвоночника: перелом тела или двусторонний перелом дуги шейного позвонка, или перелом зуба II шейного позвонка, или односторонний перелом дуги I или II шейных позвонков, или множественные переломы шейных позвонков, в том числе без нарушения функции спинного мозга;

6.1.7. вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавлением спинного мозга;

6.1.8. ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением его функции;

6.1.9. рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в полость перикарда, или в клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;

6.1.10. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости: сердца или легкого, или бронхов, или грудного отдела трахеи; травматический гемоперикард или пневмоторакс, или гемоторакс, или гемопневмоторакс; диафрагмы или лимфатического грудного протока, или вилочковой железы;

6.1.11. множественные двусторонние переломы ребер с нарушением анатомической целости каркаса грудной клетки или множественные односторонние переломы ребер по двум и более анатомическим линиям с образованием подвижного участка грудной стенки по типу «реберного клапана»;

6.1.12. перелом грудного отдела позвоночника: перелом тела или дуги одного грудного позвонка с нарушением функции спинного мозга, либо нескольких грудных позвонков;

6.1.13. вывих грудного позвонка; травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга;

6.1.14. ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его функции;

6.1.15. рана живота, проникающая в брюшную полость, в том числе без повреждения внутренних органов;

6.1.16. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв): органов брюшной полости — селезенки или печени, или (и) желчного пузыря, или поджелудочной железы, или желудка, или тонкой кишки, или ободочной кишки, или прямой кишки, или большого сальника, или брыжейки толстой и (или) тонкой кишки; органов забрюшинного пространства — почки, надпочечника, мочеточника;

6.1.17. рана нижней части спины и (или) таза, проникающая в забрюшинное пространство, с повреждением органов забрюшинного пространства: почки или надпочечника, или мочеточника, или поджелудочной железы, или нисходящей и горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, или восходящей и нисходящей ободочной кишки;

6.1.18. перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника: тела или дуги одного либо нескольких поясничных и (или) крестцовых позвонков с синдромом «конского хвоста»;

6.1.19. вывих поясничного позвонка; травматический разрыв межпозвоночного диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе с синдромом «конского хвоста»;

6.1.20. ушиб поясничного отдела спинного мозга с синдромом «конского хвоста»;

6.1.21. повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) тазовых органов: открытое и (или) закрытое повреждение мочевого пузыря или перепончатой части мочеиспускательного канала, или яичника, или маточной (фаллопиевой) трубы, или матки, или других тазовых органов (предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящего протока);

6.1.22. рана стенки влагалища или прямой кишки, или промежности, проникающая в полость и (или) клетчатку малого таза;

6.1.23. двусторонние переломы переднего тазового полукольца с нарушением непрерывности: переломы обеих лобковых и обеих седалищных костей типа «бабочки»; переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца в заднем отделе: вертикальные переломы крестца, подвздошной кости, изолированные разрывы крестцово-подвздошного сочленения; переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца в переднем и заднем отделах: односторонние и двусторонние вертикальные переломы переднего и заднего отделов таза на одной стороне (перелом Мальгеня); диагональные переломы — вертикальные переломы в переднем и заднем отделах таза на противоположных сторонах (перелом Воллюмье); различные сочетания переломов костей и разрывов сочленений таза в переднем и заднем отделах;

6.1.24. рана, проникающая в позвоночный канал шейного или грудного, или поясничного, или крестцового отдела позвоночника, в том числе без повреждения спинного мозга и «конского хвоста»;

6.1.25. открытое или закрытое повреждение спинного мозга: полный или неполный перерыв спинного мозга; размозжение спинного мозга;

6.1.26. повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая аневризма) крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной артерии (общей, наружной, внутренней), или подключичной, или подмышечной, или плечевой, или подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен;

6.1.27. тупая травма рефлексогенных зон: области гортани, области каротидных синусов, области солнечного сплетения, области наружных половых органов при наличии клинических и морфологических данных;

6.1.28. термические или химические, или электрические, или лучевые ожоги III — IV степени, превышающие 10% поверхности тела; ожоги III степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% поверхности тела; ожоги меньшей площади, сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели;

6.1.29. отморожения III — IV степени с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела; отморожения III степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; отморожения II степени с площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела;

6.1.30. лучевые поражения, проявляющиеся острой лучевой болезнью тяжелой и крайне тяжелой степени.

6.2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью (далее — угрожающее жизни состояние):

6.2.1. шок тяжелой (III — IV) степени;

6.2.2. кома II — III степени различной этиологии;

6.2.3. острая, обильная или массивная кровопотери;

6.2.4. острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени, или тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;

6.2.5. острая почечная или острая печеночная, или острая надпочечниковая недостаточность тяжелой степени, или острый панкреонекроз;

6.2.6. острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;

6.2.7. гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона;

6.2.8. расстройство регионального и (или) органного кровообращения, приводящее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; эмболия (газовая, жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов головного мозга или легких;

6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или психотропными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и его суррогатами, или техническими жидкостями, или токсическими металлами, или токсическими газами, или пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1 — 6.2.8 Медицинских критериев;

6.2.10. различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный удар, общее перегревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого или низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); последствия воздействия технического или атмосферного электричества (электротравма); последствия других форм неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истощение, перенапряжение организма), вызвавшие угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1 — 6.2.8 Медицинских критериев.

6.3. Потеря зрения — полная стойкая слепота на оба глаза или такое необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного внешнего воздействия у человека возникло ухудшение зрения, что соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже.

Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности.

Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего зрением до травмы, также оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности.

Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в результате потери слепого глаза проводится по признаку длительности расстройства здоровья.

6.4. Потеря речи — необратимая потеря способности выражать мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.

6.5. Потеря слуха — полная стойкая глухота на оба уха или такое необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на расстоянии 3 — 5 см от ушной раковины.

Потеря слуха на одно ухо оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности.

6.6. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций:

6.6.1. потеря руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или стойкая утрата ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их функции); потеря кисти или стопы приравнивается к потере руки или ноги;

6.6.2. потеря производительной способности, выражающаяся у мужчин в способности к совокуплению или оплодотворению, у женщин — в способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или деторождению;

6.6.3. потеря одного яичка.

6.7. Прерывание беременности — прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо обусловившее необходимость медицинского вмешательства.

Прерывание беременности в результате заболеваний матери и плода должно находиться в прямой причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть обусловлено индивидуальными особенностями организма женщины и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), которые имелись до причинения вреда здоровью.

Если внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности путем медицинского вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

6.8. Психическое расстройство, возникновение которого должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. быть его последствием.

6.9. Заболевание наркоманией либо токсикоманией.

6.10. Неизгладимое обезображивание лица.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, определяется судом.

Производство судебно-медицинской экспертизы ограничивается лишь установлением неизгладимости данного повреждения, а также его медицинских последствий в соответствии с Медицинскими критериями.

Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повреждения лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушений мимики и прочее, либо под влиянием нехирургических методов) и для их устранения требуется оперативное вмешательство (например, косметическая операция).

6.11. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов).

К тяжкому вреду здоровья, вызывающему значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи, относят следующие повреждения:

6.11.1. открытый или закрытый перелом плечевой кости: внутрисуставной (головки плеча) или околосуставной (анатомической шейки, под- и чрезбугорковый), или хирургической шейки или диафиза плечевой кости;

6.11.2. открытый или закрытый перелом костей, составляющих локтевой сустав;

6.11.3. открытый или закрытый перелом-вывих костей предплечья: перелом локтевой в верхней или средней трети с вывихом головки лучевой кости (перелом-вывих Монтеджа) или перелом лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости (перелом-вывих Галеацци);

6.11.4. открытый или закрытый перелом вертлужной впадины со смещением;

6.11.5. открытый или закрытый перелом проксимального отдела бедренной кости: внутрисуставной (перелом головки и шейки бедра) или внесуставной (межвертельный, чрезвертельный переломы), за исключением изолированного перелома большого и малого вертелов;

6.11.6. открытый или закрытый перелом диафиза бедренной кости;

6.11.7. открытый или закрытый перелом костей, составляющих коленный сустав, за исключением надколенника;

6.11.8. открытый или закрытый перелом диафиза большеберцовой кости;

6.11.9. открытый или закрытый перелом лодыжек обеих берцовых костей в сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой кости и разрывом дистального межберцового синдесмоза с подвывихом и вывихом стопы;

6.11.10. компрессионный перелом двух и более смежных позвонков грудного или поясничного отдела позвоночника без нарушения функции спинного мозга и тазовых органов;

6.11.11. открытый вывих плеча или предплечья, или кисти, или бедра, или голени, или стопы с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава.

Стойкая утрата общей трудоспособности в иных случаях определяется в процентах, кратных пяти, в соответствии с Таблицей процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин, прилагаемой к настоящим Медицинским критериям.

6.12. Полная утрата профессиональной трудоспособности.

Профессиональная трудоспособность связана с возможностью выполнения определенного объема и качества работы по конкретной профессии (специальности), по которой осуществляется основная трудовая деятельность.

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 43, ст. 4247).

7. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда здоровью являются:

7.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее — длительное расстройство здоровья).

7.2. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть — стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно.

8. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью являются:

8.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее — кратковременное расстройство здоровья).

8.2. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности — стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 процентов.

9. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Источник

Повреждения, возникающие в результате ударов руками и ногами, достаточно хорошо изучены и освещены в судебно-медицинской литературе. Особенностям повреждений, причиненных действием невооруженной рукой, посвящена диссертация профессора Анатолия Никифоровича Белых «Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека» (1993). Невооруженной рукой, в частности кулаком, можно причинить различные повреждения. Это повреждения, как правило, преимущественно без нарушения целости кожи. Наиболее часто образуются кровоподтеки, подкожные гематомы различной формы и величины, гематомы век. Гематомы век имеют вид так называемых очков при ударе в область спинки носа, переносицы. От удара кулаком могут образовываться ушибленно-рваные раны, переломы костей лицевого отдела черепа: носа, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловых костей и отростков. При травматическом воздействии в височную область могут возникнуть переломы височной кости, сопряженные с эпидуральной и субдуральной гематомами [1]. В доступной нам судебно-медицинской литературе, в том числе в публикациях профессора А.Н. Белых, отсутствуют сведения о возможности образования вдавленных переломов лобной кости от удара кулаком.

В монографии А.П. Громова «Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки)» (М.: Медицина, 1979) при проведении экспериментальных исследований получены результаты, свидетельствующие о возможности образования вдавленных переломов различных областей головы. Удары по голове наносились специальным устройством (типа молотка) с вмонтированной в него месдозой (тензометрическое устройство). Вдавленные переломы возникали при локализации ударов в лобно-теменной и височной областях, когда действовала не вся поверхность соударения (12 кв. см), а лишь ее часть. Автором было обращено внимание на то, что наибольшие повреждения (вдавленные и дырчатые переломы, трещины значительной длины) возникали в тех случаях, когда направление травмирующей силы было перпендикулярно к соударяемой поверхности головы [2].

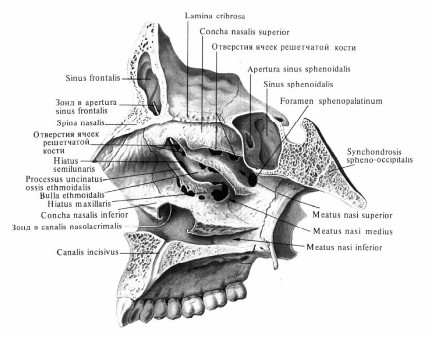

Лобная кость является одной из самых прочных и толстых костей черепа, но в то же время имеет «слабое место», известное в анатомии как лобная пазуха. Лобная пазуха (sínus frontális) – парная воздухоносная полость, залегающая в передненижних отделах лобной кости между обеими ее пластинками. Пазуха имеет четыре стенки:

- переднюю (лицевую);

- заднюю, граничащую с передней черепной ямкой;

- нижнюю, которая в большей своей части является верхней стенкой орбиты и на небольшом протяжении граничит с клетками решетчатой кости и полостью носа;

- внутреннюю (перегородку), которая в нижнем отделе обычно стоит по средней линии, а кверху может отклоняться в стороны.

Размеры ее могут быть самыми разнообразными. Лобные пазухи отделяются друг от друга вертикальной тонкой костной перегородкой, которая часто может быть отклоненной в ту или другую сторону; поэтому пазухи редко бывают одинаковыми по форме и размерам. Лобные пазухи отсутствуют у новорожденных, обычно они развиваются к 7–8 годам, а максимального размера достигают уже после полового созревания. Размеры пазух резко варьируют, обычно у мужчин они бывают большими, чем у женщин. Пазухи выстланы слизистой оболочкой и сообщаются каждая со средним носовым ходом. Слизистая лобной пазухи иннервируется надглазничным нервом, несущим постганглионарные парасимпатические волокна лицевого нерва, отвечающие за секрецию слизи.

В практике наблюдаются случаи полного отсутствия обеих лобных пазух. Приблизительно у 5 % людей лобные пазухи отсутствуют. Лобная пазуха может быть развита только на одной стороне, примерно в 13–15 % случаев. Средние размеры лобных пазух составляют: высота – 28 мм, ширина – 24 мм, глубина – 20 мм, объем – 6–7 мл. В некоторых случаях лобная пазуха может достигать значительной величины, так что дно ее образует почти всю крышу орбиты, доходя кнаружи до скулового отростка лобной кости, а кзади до малого крыла клиновидной кости. Стенки лобной пазухи имеют различную толщину, но наиболее тонкая нижняя стенка, принимающая участие в образовании верхней стенки глазницы [3, 5].

Рис. 1. Топография лобной пазухи

Таким образом, в случаях, когда удары тупым твердым предметом наносятся в лобную область головы, в проекции лобной пазухи, в том числе и кулаком, возможно образование как линейных, так и вдавленных переломов.

В специальной медицинской литературе нейрохирурги и оториноларингологи описывают травматические повреждения лобной кости и, в частности, лобных пазух. Переломы лобной пазухи составляют всего 5–15 % всех переломов верхних отделов лицевого скелета и наиболее часто связаны с автомобильными травмами, спортивными происшествиями и противоправными действиями. Изолированные переломы передней пластинки составляют примерно 33 % этих повреждений. Комбинированные переломы передней, задней пластинок и носолобного кармана составляют около 67 % повреждений лобной пазухи. Изолированные травмы задней пластинки не часты [6, 7].

По данным оториноларингологического отделения городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева (г. Хабаровск) за 2011–2013 годы, имели место 20 случаев обращений за медицинской помощью с вдавленными переломами лобной кости, локализовавшимися в проекции лобных пазух. Всем больным было показано и проведено плановое оперативное лечение в объеме фронтотомии

и остеосинтеза костных отломков. Из 20 случаев травмы в 4 отмечено

травматическое повреждение лобной пазухи в результате удара кулаком во время

драки. По одному из этих пациентов (гражданин Л.) была проведена судебно-медицинская экспертиза в отделе судебно-медицинской экспертизы филиала № 4 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ.

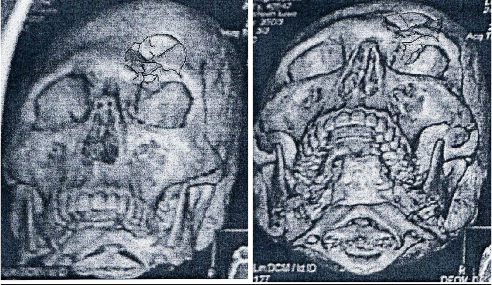

Из медицинских документов на имя гражданина Л. известно, что первая помощь потерпевшему оказана в нейрохирургическом отделении краевой клинической больницы № 2 г. Хабаровска. Больной доставлен на скорой помощи с диагнозом «ЗЧМТ СГМ перелом лобной кости?». При поступлении предъявлял жалобы на головную боль, тошноту, слабость. С его слов – избит неизвестными. Состояние при поступлении удовлетворительное. Запах алкоголя изо рта. Пульс 80 ударов в минуту, частота дыхания 17 дыхательных движений в минуту, артериальное давление 120/70 мм рт. ст. Сознание ясное. Зрачки одинаковые, фотореакции живые. Движения глазных яблок в полном объеме. Горизонтальный нистагм. Чувствительность лица не нарушена. Прозопарез слева. Корнеальные рефлексы сохранены. Слух не нарушен. Глотание, фонация не нарушены. Девиации языка нет. Сухожильные рефлексы одинаковы, парезов нет. Патологических рефлексов нет. Чувствительность не нарушена. Статико-динамическая атаксия. Вегетативные пробы положительные. Менингеальных знаков нет. Локально – ссадины лица. На спиральной компьютерной томографии: вдавленный фрагментарный перелом лобной кости в области фронтальной пазухи с повреждением наружной и внутренней ее стенок и верхней стенки орбиты, с внедрением в полость черепа внутренней стенки фронтальной пазухи на 1,3 см.

Рис. 2. Компьютерная томограмма Л.

В этой области отмечается компрессия ткани мозга, небольшая пневмоцефалия, мелкая (до 1–2 мм) субдуральная гематома, других очагов патологической плотности не определяется. Срединного и аксиального смещения нет. Боковые желудочки и арахноидальные пространства не изменены. Выставлен диагноз «открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Вдавленный фрагментарный перелом лобной кости слева.

Пластинчатая субдуральная гематома в месте перелома. Ушиб мягких тканей лица». По поводу данной травмы больной получал лечение в течение 9 суток в нейрохирургическом отделении ККБ № 2 г. Хабаровска и был выписан на амбулаторное лечение. На следующие сутки поступил в оториноларингологическое отделение городской клинической больницы № 2 им. Д.Н. Матвеева для проведения реконструктивной операции.

В беседе с экспертом гражданин Л. пояснил, что травму головы получил в результате удара кулаком во время драки в одном из ресторанов г. Хабаровска. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы следственными органами поставлен ряд вопросов, в том числе о возможности образования данного повреждения в результате удара кулаком. Было установлено, что тупая травма головы в виде вдавленного перелома лобной кости, с ушибом головного мозга средней степени тяжести явилась опасной для жизни и по пункту 6.1.2 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, введенных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008 г. № 194н, расценивается как тяжкий вред здоровью. Вдавленный перелом лобной кости в проекции лобной пазухи образовался в результате воздействия тупым твердым предметом. Травмирующая поверхность твердого тупого предмета, воздействовавшего на лобную область Л., имела ограниченные размеры, что подтверждается видом повреждения лобной кости (перелом), характером перелома (фрагментарный, вдавленный), его расположением. Таким предметом мог быть кулак либо иные тупые предметы с подобными свойствами травмирующей поверхности. На коже в проекции перелома не отразились размер и форма травмирующей поверхности тупого предмета, поэтому высказаться в категоричной форме об индивидуальных и узкогрупповых свойствах травмирующей поверхности тупого твердого предмета, от действия которого образовался перелом, не представилось возможным. Рельеф травмирующей поверхности был гладким, о чем свидетельствует отсутствие повреждений кожи в проекции перелома.

В ходе дальнейшего расследования по данному уголовному делу изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, отражающая описываемые события. При изучении видеозаписи установлено, что потерпевший и нападавший получали друг от друга удары руками и ногами. Удары ногами наносились не выше области груди. При ударах руками каких-либо посторонних предметов в них не было. К тому же участники драки не падали и не ударялись о посторонние предметы окружающей обстановки.

Приведенный случай показывает, что невооруженной рукой человека возможно причинение вдавленных переломов лобной кости, когда они локализуются в проекции лобной пазухи. При этом каких-либо наружных повреждений в виде кровоподтеков, ссадин, ушибленных ран может не образовываться.

Сила удара кулаком, как свидетельствуют данные специальной медицинской литературы, вполне достаточна для образования перелома костей черепа, тем более в проекции лобной пазухи, где лобная кость имеет наименьшую прочность [4].

Травма в виде вдавленного перелома лобной кости в проекции лобной пазухи, образовавшаяся в результате удара кулаком, достаточно редко, но встречается в экспертной практике.

Список литературы

- Белых, А.Н. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных действиями невооруженного человека : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 1993. – С. 41.

- Громов, А.П.

Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и грудной клетки). – М. : Медицина, 1979. – С 81–84. - Краниофациальная травма / С.А. Еолчиян, А.А. Потапов, Ф.А. Ван Дамм и др. // Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. Т. 3 / А.Н. Коновалова, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов. – М., 2002. – Гл. 16.

- Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / под ред. А.Н. Коновалова и др. – М., 2002. – С. 313–364.

- Капустин, А.В.

Об экспертной оценке силы ударов тупыми твердыми предметами // Судебно-медицинская экспертиза. – 1999.– № 1. – С. 18–20. - Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека. Т. 1. – М. : Медицина, 1966.

- Rohrich, R.J. Management of frontal sinus fractures. Changing concepts / Rohrich, L.H. Hollier // Clin Plast Surg. – 1992. – № 19:1. – Р. 219–232.

- Strong, E.B. Frontal sinus fractures: current concepts // Craniomaxillofacial Trauma Reconstr. – 2010. – № 2. – Р. 161–175.

Источник