Виды переломов костей транспортная иммобилизация

Транспортная иммобилизация при переломах костей представляет собой главный способ оказания доврачебной помощи потерпевшему, позволяющий обеспечить неподвижность и фиксацию травмированного участка. Каковы правила и сроки иммобилизации? Как оказать грамотную помощь при разных видах травм?

Для чего необходима?

Иммобилизация при переломе — это фиксация и обеспечение максимальной неподвижности пострадавшему, отдельному участку тела, органу, в период транспортировки больного в лечебное учреждение. При помощи транспортной иммобилизации удается достичь следующих результатов:

- Предотвратить смещение фрагментов и осколков кости, снизить риски развития возможных осложнений.

- Уменьшить болевой синдром.

- Создать оптимальные условия, необходимые для комфортной и безопасной транспортировки потерпевшего в травмпункт.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Именно грамотная иммобилизация дает возможность минимизировать возможные риски и стабилизировать состояние больного до тех пор, пока ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Перекладывать, переносить больного до проведения иммобилизации категорически запрещено. Сроки иммобилизации при переломах могут варьироваться от 2–3 часов до нескольких суток, в зависимости от состояния потерпевшего и расстояния транспортировки до больницы.

Когда нужна помощь?

На присутствие перелома, требующего проведения иммобилизации, указывает наличие следующих характерных клинических признаков:

- Сильные болевые ощущения;

- Нарушение двигательной активности;

- Отечность поврежденного участка;

- Подкожные кровоизлияния, гематомы;

- Деформация поврежденной конечности, изменение формы и размеров;

- Патологическая подвижность кости в области травмы.

В случае открытого перелома наблюдается кровотечение, в раневой поверхности можно увидеть фрагменты кости, костные обломки. При наличии перечисленных выше симптомов необходимо оказать потерпевшему адекватную доврачебную помощь и как можно скорее доставить его в медпункт.

Большое значение имеет скорость и оперативность проведения иммобилизации: чем быстрее будет наложена шина, тем меньше риски смещения и проще процесс восстановления. Практика показывает, что грамотная и своевременная иммобилизация в несколько раз уменьшает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Как оказать помощь?

В первую очередь, необходимо провести обезболивание, чтобы избежать развития болевого шока — состояния крайне опасного не только для здоровья, но и для жизни пострадавшего. Для этих целей используются обезболивающие препараты, анальгетики. Причем наиболее быстрый результат дает инъекционное введение.

К пораженному участку можно приложить ледяной компресс, с целью уменьшения болезненных ощущений, предотвращения гематом и отеков. При открытом переломе, прежде всего, потребуется остановить кровотечение. После этого проводится иммобилизация, позволяющая уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновении шокового состояния.

Специалисты-травматологи выделяют следующие правила иммобилизации при переломах:

- Перед наложением шины больному необходимо ввести препарат-анальгетик.

- Когда перелому сопутствует открытая рана, необходимо обработать ее с помощью антисептического раствора, во избежание возможного инфицирования, после чего закрыть чистой стерильной повязкой.

- При наличии соответствующих показаний накладывается жгут, под который следует обязательно поместить записку с точным временем наложения, для предупреждения процессов некротического характера.

- Средства для иммобилизации накладываются поверх одежды или обуви. Не нужно снимать их с пострадавшего, это может спровоцировать дополнительное травмирование. В любом случае, на тех участках, где шина соприкасается с кожными покровами, необходимо подложить мягкую ткань, марлевую повязку. Это смягчает давление на суставы, снижает риски пережатия кровеносных сосудов, следовательно, и онемения, нарушения кровообращения, кровоснабжения поврежденного участка, обескровливания.

- Следует избегать слишком тугого бинтования шины, поскольку это чревато нарушением процессов кровообращения и развитием целого ряда опасных осложнений. Необходимо добиться фиксации, позволяющей обеспечить абсолютную неподвижность поврежденного костного участка и расположенных около него суставов.

- В процессе иммобилизации важно действовать точно и аккуратно, чтобы не сдвинуть, не сместить костные обломки.

- В случае выпячивания сломанной кости, необходимо накладывать шину с другой стороны, не предпринимая попыток исправления костной деформации, поскольку такие действия повышают риски развития шокового состояния.

- При необходимости, подгонку шины человек, оказывающий первую помощь, проводит на себе. Делать подобные манипуляции на потерпевшем категорически противопоказано, поскольку они могут привести к смещению костного участка и дополнительному травмированию мягких тканей. При этом шина моделируется с ориентиром на здоровую конечность больного.

- При наложении на верхние или нижние конечности шина должна захватывать суставы, локализованные выше и ниже травмированного участка.

- Пальцы рук или ног должны оставаться открытыми, чтобы была возможность контролировать процессы кровообращения в области повреждения.

- Необходимо стараться зафиксировать конечность в физиологическом, функциональном положении (исключение составляют травмы эпизифов, разрывы сухожилий).

- При наличии костных выступов рекомендуется проложить под шину ватный или же марлевый слой, для предупреждения пролежней, натертостей и т.д.

- В осенне-зимний период иммобилизованный участок нужно обязательно утеплить, чтобы предупредить возможное обморожение.

Специалисты рекомендуют проводить данную процедуру вдвоем — это более удобно и позволяет действовать максимально точно. Например, в процессе перекладывания больного помощник сможет придерживать травмированную конечность.

Неправильная иммобилизация, чрезмерное или же, напротив, недостаточное фиксирование может нанести серьезный вред потерпевшему.

Как проводится процедура?

Травматологи предлагают следующий оптимальный алгоритм проведения иммобилизации, которого следует придерживаться при оказании доврачебной помощи пациенту с переломами верхних или же нижних конечностей:

- Согнуть травмированную руку или ногу больного под прямым углом.

- В область подмышечной впадины или подколенный участок подложить мягкий тканевой валик.

- Наложить 2 шины, фиксируя одновременно локтевой, лучезапястный и плечевой сустав (голеностопный, коленный, тазобедренный). Прибинтовывать шину рекомендуется по направлению к центру.

- Переломанную руку подвесить на косынку.

Если по какой-то причине нет возможности подыскать подручных средств, подходящих в качестве шины, то поврежденную конечность рекомендуется просто прибинтовать к телу, обеспечив, таким образом, необходимую фиксацию.

В случае повреждений бедренной кости, шину следует накладывать с внутренней поверхности так, чтобы голеностопный и коленный суставы были максимально зафиксированы и неподвижны. В паховую область необходимо поместить тканевый валик. Вторую шину накладывают с наружной стороны, так чтобы голеностопный, коленный и бедренный сустав были хорошо, надежно зафиксированы.

Практически аналогичная техника используется при переломах голени. Шину тоже накладывают с внутренней и наружной поверхности, таким образом, чтобы зафиксировать колено и голеностоп. Если произошел перелом стопы, используется шина Крамера. Ее накладывают вплоть до верхнего участка голеностопного сустава. Ногу можно также туго прибинтовать к неповрежденной конечности, однако такая методика, в силу своей неэффективности, используется лишь в редких случаях.

При повреждениях ключичной кости руку потерпевшего подвешивают на косынку. Если по каким-то причинам нет возможности в течении часа обратиться в травмпункт, то рекомендуется наложение повязки, напоминающей по своему виду цифру 8, позволяющей отвести предплечье и зафиксировать его в таком положении.

В случае перелома ребер, требуется наложение фиксирующей повязки на область грудной клетки пациента. Проводить бинтование рекомендуется во время выдоха. Подобная иммобилизация позволяет минимизировать болезненные ощущения, значительно уменьшать риски травмирования мягких тканей.

Оказание помощи при тяжелых переломах

Предельную осторожность следует проявлять, проводя иммобилизацию при наиболее тяжелых и опасных травмах, к которым специалисты относят переломы тазовых костей и позвоночника. В первом случае пострадавшего следует уложить на спину, полусогнув его ноги и подложив мягкие тканевые валики в подколенную область.

При переломах позвоночника потерпевшего аккуратно кладут на жесткую поверхность, очень осторожно, чтобы избежать возможного перегиба позвоночного столба, а затем фиксируют его в неподвижном положении, используя для этих целей мягкие лямки. Под шею подкладываются тканевые валики.

Оказывая помощь потерпевшему с переломом позвоночного столба, следует соблюдать максимальную аккуратность, действовать точно, поскольку смещение позвонков, может стать причиной разрыва спинного мозга.

Что использовать для иммобилизации?

Современные средства для проведения иммобилизации представляют собой специальные шины, которые могут отличаться по своей конструкции и размерам. Обычно их используют с целью иммобилизации поврежденных рук или ног. Для производства шин используют следующие виды материалов:

- Проволоку.

- Стальную сетку.

- Дерево.

- Плотный картон.

- Пластиковые конструкции.

- Фанеру.

Если пострадавшему необходима длительная транспортная иммобилизация, то рекомендуется применение лонгет, гипсовых бинтов. Данного рода шины изготавливаются по индивидуальной схеме, обеспечивая максимальную фиксацию и плотное прилегание к туловищу. В тех ситуациях, когда специальных шин нет, используются подручные средства иммобилизации, такие как доски, картон, плотные прутья, бинты, куски ткани.

Матерчатые и тканевые повязки могут использоваться при переломах ключичной кости, лопаток, повреждениях шейного позвоночного отдела. Используется и ватно-марлевый воротник, который изготавливается из марлевой повязки, с толстым ватным слоем. Конструкция фиксируется при помощи бинтов. Данное средство обеспечивает состояние покоя шейного отдела и головы больного в процессе транспортировки.

Если под рукой отсутствуют какие-либо материалы для изготовления шины, то ткань можно применять с целью прибинтовывания травмированной конечности к здоровой или же туловищу пострадавшего, что позволяет обеспечить необходимую фиксацию в экстренных ситуациях.

Если есть возможность вызывать скорую помощь для транспортировки потерпевшего, не рекомендуется использовать самодельные шины. В данном случае, лучше дождаться приезда медиков.

Иммобилизация — необходимая мера оказания первой помощи потерпевшему в случае переломов и других видов травм. Применение шин и прочих конструкций фиксирует поврежденный участок, облегчает состояние пациента, предупреждает развитие возможных осложнений в ходе транспортировки в травматологическое отделение. Соблюдение основных правил и алгоритма иммобилизации позволяет минимизировать риски, предотвратить болевой шок и дополнительное травмирование, существенно облегчая последующий лечебный процесс и восстановление.

Источник

Перелом кости – это нарушение целостности костной ткани. Различают закрытые и открытые переломы. Закрытые – без нарушения целостности кожи или слизистой оболочки, открытые – с нарушением целостности кожи или слизистой оболочки (наличие раны). Открытые переломы опаснее закрытых, так как очень велика возможность инфицирования отломков и развития остеомиелита, что значительно затрудняет срастание костных отломков. Перелом может быть полным и неполным. При неполном переломе нарушается какая-нибудь часть поперечника кости, чаще в виде продольной щели – трещина кости.

Переломы бывают самой разнообразной формы. Наблюдаются оскольчатые переломы, когда кость разбита на отдельные осколки. Этот вид чаще встречается при огнестрельных ранениях.

Признаки перелома: резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и формы конечности, нарушение ее функции (невозможность пользоваться конечностью), появление отечности и кровоподтека в зоне перелома, укорочение конечности, патологическая (ненормальная) подвижность кости. При ощупывании места перелома больной ощущает резкую боль; при этом удается определить неровность кости, острые края отломков и хруст при легком надавливании. Проводить ощупывание конечности, особенно определение патологической подвижности, надо осторожно, двумя руками, стараясь не причинять боль, и так, чтобы не вызвать осложнений (повреждение отломками кости кровеносных сосудов, нервов, мышц, кожных покровов и слизистых). При открытом переломе нередко в рану выступает отломок кости, что прямо указывает на перелом. В этом случае проводить ощупывание и исследование области перелома запрещается.

Быстро оказанная первая помощь во многом определяет заживление переломов, позволяет часто предупредить развитие ряда осложнений.

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются: 1) проведение мер, направленных на борьбу с шоком или на его предупреждение; 2) создание неподвижности костей в области перелома; 3)организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности костей в области перелома – иммобилизация – уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока. Основную массу переломов составляют переломы костей конечностей. Правильно проведенная иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков, уменьшает угрозу возможного ранения магистральных сосудов, нервов и мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками во время перекладывания и транспортировки больного. Иммобилизация конечности достигается наложением транспортных шин или шин из подручного твердого материала.

Наложение шины нужно проводить непосредственно на месте происшествия, и только после этого можно транспортировать больного. Шины необходимо накладывать осторожно, чтобы не сместить отломки и не вызвать у пострадавшего боль.

При открытом переломе перед иммобилизацией конечности кожу вокруг раны необходимо обработать спиртовым раствором йода или другим антисептическим средством и наложить асептическую повязку. Если нет стерильного материала, рана должна быть закрыта любой хлопачатобумажной тканью. Не следует пытаться удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки – это может вызвать кровотечение и дополнительное инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечении из раны должны быть применены способы временной остановки кровотечения (давящая повязка, наложение жгута, закрутки и др.).

При проведении транспортной иммобилизации надо соблюдать следующие правила: 1) шины должны быть надежно закреплены и хорошо фиксировать область перелома; 2) шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность, последнюю предварительно надо обложить ватой или какой-либо тканью; 3) создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов выше и ниже места перелома (например, при переломе голени фиксируют голеностопный и коленный сустав) в среднефизиологическом положении конечности (для верхней конечности — рука приведена к туловищу, в локтевом суставе согнута под углом 90º, кисть в среднем положении между супинацией и пронацией, пальцы полусогнуты для нижней конечности – в тазобедренном и коленном суставах сгибание 5-10º, в голеностопном — 90º.

Источник

В чрезвычайных ситуациях среди всех травм переломы костей конечностей всегда занимают ведущее место. Они часто сочетаются с повреждениями других областей — головы, груди, таза и, как правило, встречаются у пострадавших с синдромом длительного сдавления.

Переломы костей конечностей.Подразделяют на закрытые, при которых кожа в месте перелома остается неповрежденной, и открытые, при которых целость кожи нарушается и возникает сообщение между зоной перелома и внешней средой. Открытый перелом таит в себе опасность возникновения инфекционных осложнений вследствие проникновения через рану патогенных микробов.

В зависимости от места повреждения различают переломы в средней части трубчатой кости (диафизарные переломы) и в области ее концов (эпифизарные переломы). В детском и юношеском возрасте могут быть переломы, при которых линия повреждения кости проходит через хрящевую зону роста вблизи от суставных концов кости.

В зависимости от величины травматической силы, направления и места ее приложения линия перелома может располагаться поперечно к оси кости (поперечные переломы), косо к ней (косые переломы) или иметь спиралеобразный характер (спиральные или винтообразные переломы). При механизме травмы по типу сгибания кости может произойти оскольчатый перелом.

Характер перелома определяется также смещением костных отломков:

1) продольным, когда периферический отломок смещается в центральном направлении и наслаивается на центральный;

2) поперечным, или боковым, при котором отломки смещаются в поперечной плоскости;

3)* угловым, при котором периферический отломок отклоняется от осевой линии кости под углом и образует с центральным отломком угол, открытый кнаружи;

4) периферическим, или осевым, при котором периферический отломок смещается по оси кости по механизму «скручивания».

Смещение костных отломков возникает, с одной стороны, вследствие непосредственного действия травмирующей силы и определяется ее направлением. С другой стороны, костные отломки смещаются и вследствие тяги мышц, прикрепляющихся к центральному или периферическому отломку. Поэтому характер и степень смещения во многом зависят от уровня перелома кости и силы мышечной тяги.

Перелом кости конечности является не только нарушением целостности костной ткани. При нем происходит разрыв и отслойка надкостницы, что нарушает питание кости и способствует инфекционным осложнениям, особенно при открытых переломах.

Костные отломки, как правило, имеют острые концы и при смещении повреждают окружающие мышцы. Из поврежденных мышечных кровеносных сосудов изливается кровь, которая рас-

полагается между отломками или распространяется по межмышечным пространствам (мышечная гематома). Как реакция на травму в зоне повреждения и в прилегающих к ней областях развивается отек, который вместе с межмышечной гематомой увеличивает объем конечности на уровне повреждения. Чем больше образуется мелких костных отломков и чем выраженнее их смещение, тем больше дополнительных повреждений мягких тканей и связанных с ними осложнений.

При отсутствии или недостаточности транспортной иммобилизации костные отломки, постоянно смещаясь, вызывают раздражение нервных окончаний в окружающих тканях, что проявляется острой болью и способствует развитию тяжелого шока.

Острые концы отломков могут проколоть, порвать крупный кровеносный сосуд, расположенный вблизи места перелома, вызвав значительное кровотечение и нарушение кровоснабжения конечности вплоть до ее омертвения.

Концы костных отломков могут повредить частично или полностью крупный нерв с последующим нарушением чувствительности или двигательной функции конечности. Наконец, острыми концами отломков может быть перфорирована кожа, что ведет к превращению закрытого перелома в открытый. Открытые переломы нередко осложняются гнойным воспалением кости и находящегося в ее канале костного мозга с развитием травматического остеомиелита.

Тяжелым осложнением переломов костей конечностей является жировая эмболия — закупорка каплями жира костного мозга кровеносных сосудов общего круга кровообращения.

Все признаки переломов конечностей подразделяются на достоверные, характерные только для перелома, и относительные, которые встречаются и при других повреждениях.

К достоверным признакам относятся:

1) видимые в глубине или выступающие наружу костные отломки при открытом переломе;

2) укорочение конечности вследствие значительного продольного смещения ее костных отломков;

3) деформация конечности вследствие углового смещения отломков; признак особенно характерен при переломах костей голени, предплечья;

4) патологическая подвижность костных отломков в месте травмы; признак выявляется следующим образом: обследующий одной рукой удерживает центральную часть конечности, а другой рукой слегка приподнимает или отводит в сторону ее периферическую часть; наличие подвижности вне сустава указывает на перелом кости;

5) крепитация костных отломков (костный хруст); признак выявляется тем же приемом, что и предыдущий; в момент движе-

ния отломков ощущаются звуки, напоминающие хруст снега под ногами или бульканье закипающей воды.

К относительным признакам перелома, позволяющим заподозрить повреждение кости, относятся: припухлость конечности в месте травмы вследствие межмышечной и подкожной гематом; боль в месте предполагаемого перелома, усиливающаяся при пальпации; нарушение функции поврежденной конечности в виде ограничения или невозможности движений.

Следовательно, если при первичном осмотре выявляется хотя бы один из перечисленных достоверных признаков, то диагноз перелома не должен вызывать сомнений. При отсутствии достоверных признаков или при нечетком их выявлении основанием для постановки диагноза может служить комплекс всех косвенных признаков травмы: сильная боль, выраженная припухлость в месте травмы, невозможность движений в поврежденной конечности.

Первичный осмотр и оказание медицинской помощи проводятся на месте травмы.

При открытом переломе и сильном кровотечении из раны проводится пальцевое прижатие магистральной артерии и накладывается стандартный или импровизированный жгут по типу «закрутки». Сразу же после наложения жгута накладывают повязку, выполняют транспортную иммобилизацию, и пострадавшего незамедлительно направляют в лечебное учреждение.

При открытом переломе, не сопровождающемся интенсивным кровотечением, рана закрывается асептической повязкой. При этом не следует полностью освобождать поврежденную часть конечности от одежды, достаточно вырезать ее участок, непосредственно прилегающий к ране.

Дальнейшее обследование проводится в целях выявления симптомов и признаков повреждений.

При повреждении верхней конечности обследование пострадавшего, если позволяет его общее состояние, проводится в сидячем положении. При повреждении нижней конечности пострадавший обследуется в положении лежа. Во всех случаях для обследования целесообразно задействовать два человека: один приподнимает и поддерживает поврежденную конечность, другой обследует ее.

Все манипуляции, связанные с выявлением признаков повреждения, должны быть щадящими и осторожными. Одежду и обувь с поврежденной конечности не снимают во избежание дополнительной травмы. Не следует стремиться полностью исправить искривленную ось конечности, достаточно осторожными движениями устранить только грубое искривление, препятствующее наложению транспортных шин. Нельзя пытаться при открытом переломе погрузить выступающий наружу конец кости в рану.

Не следует стремиться выявить все возможные признаки перелома, так как при обнаружении хотя бы одного достоверного признака наличие перелома не должно вызывать сомнений.

Обследующий всегда должен обращать внимание на цвет кожи периферической части конечности, ее температуру. Бледность кожи, снижение местной температуры и чувствительности свидетельствуют о нарушении кровообращения, вызванного давлением на магистральный кровеносный сосуд сместившимся костным отломком или напряженной межтканевой гематомой. В таких случаях после транспортной иммобилизации пострадавший должен быть незамедлительно эвакуирован в лечебное учреждение.

Транспортная иммобилизация.Основным элементом первой медицинской помощи при переломах конечностей является транспортная иммобилизация, под которой понимается придание неподвижности поврежденной конечности на срок, необходимый для транспортировки пострадавшего с места получения травмы в лечебное учреждение.

Кроме переломов костей конечностей транспортная иммобилизация показана при повреждении суставов, обширных повреждениях мягких тканей, травм магистральных кровеносных сосудов и нервов конечностей, обширных ожогах, синдроме длительного сдавления.

Средства для транспортной иммобилизации подразделяются на стандартные, или транспортные, шины, и подручные, к которым относятся разные материалы для осуществления импровизированной транспортной иммобилизации. Наиболее удобны деревянные рейки, бруски достаточной длины, толстый картон и др.

Менее пригодны предметы обихода или орудия труда (палки, лыжи, лопаты и т.д.). Не следует использовать для транспортной иммобилизации оружие, металлические предметы или полосы металла.

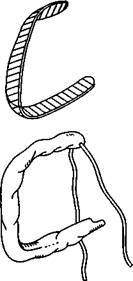

Из стандартных шин, используемых при оказании доврачеб-ной помощи, наиболее распространены лестничные шины длиной 80 и 120 см. Шины легко моделируются, обладают пластичностью, легко дезинфицируются.

В условиях чрезвычайной ситуации возможности для осуществления полноценной транспортной иммобилизации существенно ограничены. Поэтому первоначально при оказании первой помощи следует рассчитывать на применение в порядке само- и взаимопомощи указанных выше подручных средств.

Если под рукой нет пригодных для транспортной иммобилизации материалов, можно фиксировать руку к туловищу предметами одежды (поясом, шарфом и т.д.) или бинтом, а иммобилизовать поврежденную ногу, прибинтовав ее к здоровой.

Рис. 18.1. Иммобилизация лестничной шиной при переломе плеча

С началом спасательных работ медицинский состав может использовать и стандартные средства преимущественно в виде лестничных шин (рис. 18.1).

При всех вариантах транспортной иммобилизации должны соблюдаться следующие правила:

1) поврежденную конечность следует иммобилизовать сразу после травмы; чем раньше, тем меньше травмируются ткани в месте повреждения и соответственно меньше выражена реакция организма на травму; однако следует помнить: все манипуляции должны быть продуманными, выполняться основательно, спокойно, без рывков, дерганий и т.д.; грубые действия при наложении средств иммобилизации могут ухудшить состояние пострадавшего;

2) перед иммобилизацией пострадавшему необходимо дать обезболивающее средство, чтобы все манипуляции были как можно менее болезненными;

3) при наличии открытого перелома на рану накладывают асептическую повязку и лишь после этого прибинтовывают транспортную шину;

4) при необходимости применения кровоостанавливающего жгута последний накладывают на конечность до иммобилизации, и таким образом, чтобы его можно было снять, не нарушая иммобилизации;

5) поврежденная конечность с наложенной транспортной шиной перед транспортировкой пострадавшего в холодное время должна быть утеплена в целях профилактики обморожения.

Глава 19

Источник